2. 河南省科学院 应用物理研究所 河南 郑州 450058

2. Institute of Applied Physics, Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450058, China

碳纳米管具有显著的力学、电学等性能,在微纳电子器件、传感器和先进封装材料等领域具有广泛的应用前景,也是增强复合材料理想的候选材料之一[1-3].其中,金属基碳纳米管复合材料和结构在导电、导热及摩擦等方面具有显著的性能优势[4-5],已成为航空、航天及其他尖端技术领域发展高性能结构材料的一个重要方向[6].

利用溅射[7]、电子束沉积[8]、化学镀[9]等方法是制备碳纳米管/金属复合材料和结构的常用方法,尤其是在基于微电子工艺的纳电子器件制备中应用广泛,包括形成碳纳米管与金属的互连结构、以碳纳米管为模板形成金属纳米线等[10-11].在碳纳米管与金属形成复合结构之后,其电学、力学性能一方面受材料本身的影响,但另一方面,碳纳米管与金属之间结合的微观结构形态往往成为复合结构发挥性能的关键.从能量传递和力传递的角度看,如果复合结构中碳原子与金属原子相互连接的通道较少,则难以形成有效的传递作用[12-13].因此,在碳纳米管/金属复合材料制备中如何控制复合结构的形态是应用中需要解决的问题.

对于碳纳米管/金属复合结构形成的过程,无论采用何种方法,其基本过程是自由态的金属原子沉积到碳纳米管表面,在与碳纳米管相互作用过程中形成稳定态结构.为了深入研究金属在碳纳米管表面沉积并形成稳定复合结构的过程及微观形态,本文对不同类型金属原子的沉积过程进行分子模拟,分析其关键影响因素,并提出基于电场改变微观结构的方法,为探索有效的碳纳米管/金属复合结构制备方法提供依据.

1 研究方法利用经典分子动力学程序包LAMMPS(large-scale atomic/molecular massively parallel simulator)[14],建立Ni原子和Au原子在碳纳米管表面沉积的分子动力学模型.为了模拟金属原子的沉积过程,假设金属原子在沉积到碳纳米管表面之前随机分布,当多个原子逐渐沉积到碳纳米管表面时,整个复合结构在短时间内形成稳定形态,随着更多原子的沉积,稳定结构形态不断变化.模拟计算中,在初始状态将120个金属原子随机置于碳纳米管表面.金属原子之间采用EAM(embedded atom method)作用势[15-16],金属与碳纳米管之间采用Lennard-Jones 12-6势(σC—Au=0.299 43 nm, εC—Au=0.012 73 eV,σC—Ni=0.357 nm,εC—Ni=0.068 8 eV)[17-18].碳纳米管中C—C化学键原子之间的势函数采用AIREBO(adaptive intermolecular reactive empirical bond order)势[19],截断半径设置为0.3 nm.

分子动力学计算中,三个方向均采用非周期自由边界条件,温度设置为350 K,自由金属原子向碳纳米管表面沉积的初始速度设置为10 nm/s,方向垂直于碳纳米管表面.整个分子模型体系在恒温恒体积系统下进行800 ps的分子动力学计算,时间步长设置为0.1 fs.取计算过程中后300 ps的原子结构进行系统平均,获得金属沉积后的复合结构稳定形态,以能够与碳原子直接形成连接键的金属原子个数表征金属原子对碳纳米管的包覆能力.碳纳米管上直接连接的金属原子个数越多,表明模型中金属原子更易于沉积在碳纳米管表面.

当模型中原子带电荷,并进行静电力计算时,在Lennard-Jones 12-6势中增加静电能

| $ E=\frac{C{{q}_{i}}{{q}_{j}}}{\varepsilon r}, r<{{r}_\text{c}}, $ |

式中:C为静电力常量;qi和qj为原子所带的电荷量;ε为介电常数;rc为静电力截断距离[20-21].计算中设置静电力截断距离为1.5 nm.模型中假设金属原子带一定量的负电荷,且电荷均匀分布在金属各个原子中,碳纳米管原子带均匀分布的等量正电荷.

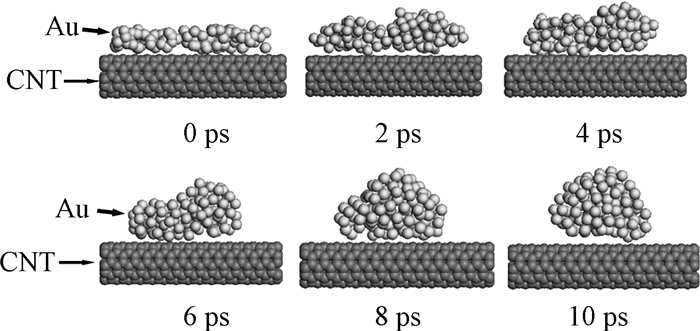

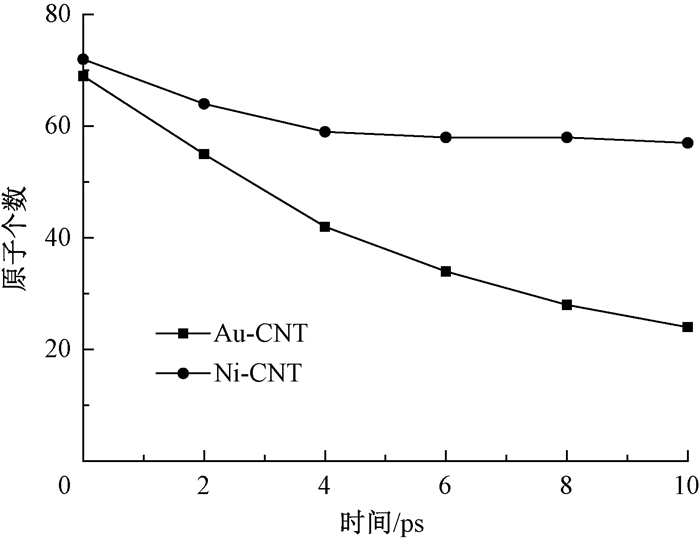

2 结果与讨论图 1为Au原子在碳纳米管表面的沉积过程,图 2显示了Ni原子和Au原子在碳纳米管表面沉积过程中形成金属-CNT键的金属原子个数随时间的变化.

|

图 1 Au原子在碳纳米管表面的沉积过程 Fig. 1 Snapshots for configurations of Au atoms deposition on the CNT surface |

|

图 2 形成金属-CNT键的金属原子个数随时间的变化 Fig. 2 Variation of the number of metal-CNT bonds with time |

从Au原子沉积在碳纳米管表面的模型计算结果可以看出,随着沉积时间的持续,初始状态在碳纳米管表面随机分布的自由态Au原子开始聚合,并在金属原子相互作用力下逐步聚合形成金属团簇.在2 ps时,可以看到自由态的Au原子在形貌上形成较小的金属颗粒团簇,Au原子与碳纳米管直接接触的原子显著减少.随后在4 ps和6 ps时,这些小的颗粒团簇又互相聚合而形成更大的颗粒团簇,与碳纳米管直接接触的Au原子持续减少.在10 ps后,所有的Au原子聚合在一起形成球状Au纳米颗粒,只有少量Au原子与碳纳米管接触.尽管碳纳米管与Au原子之间存在吸引力,但是在Au原子沉积过程中起主导作用的是Au原子之间聚合成键,使得Au原子更倾向形成金属晶体结构.因此,在Au原子向碳纳米管表面沉积的过程中,Au原子并没有包覆碳纳米管表面,而是相互聚合成Au纳米颗粒.这个结果同文献[22-23]中的实验结果一致.

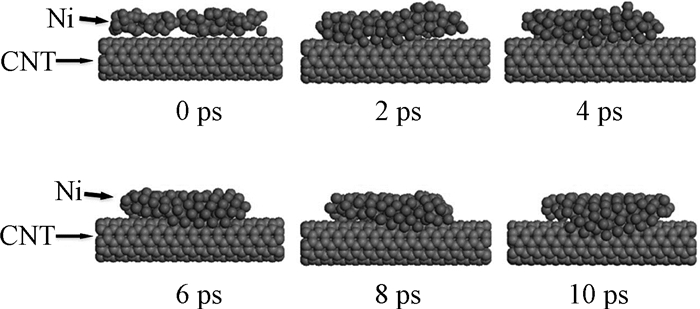

图 3为400 K温度下Ni原子沉积至碳纳米管表面的过程.与Au原子沉积过程类似的是,Ni原子从初始的自由态开始也要经历聚合的过程,与碳纳米管直接接触的Ni原子明显减少.不同的是随着沉积时间的持续,与碳纳米管直接接触的Ni原子并没有持续减少,而是呈稳定状态,Ni原子并没有像Au原子一样逐步形成颗粒,而是被碳纳米管吸附在表面.这些现象表明,Ni原子在碳纳米管表面沉积过程中,经过一定时间的弛豫,更易于与碳原子形成键连接,Ni—Ni键合力弱于C—Ni键合力.因此,通过原子沉积的方法可以使更多Ni原子与碳纳米管形成直接连接,进而得到Ni-CNT复合纳米线结构[23].

|

图 3 Ni原子在碳纳米管表面的沉积过程 Fig. 3 Snapshots for configurations of Ni atoms deposition on the CNT surface |

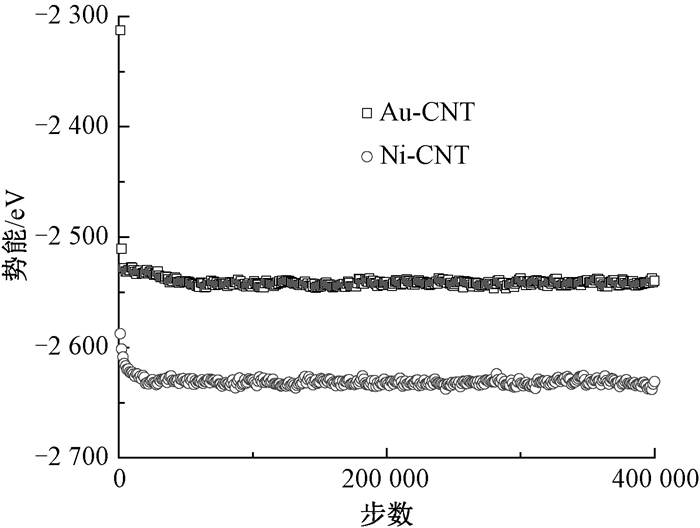

两种金属原子在沉积过程中模型体系能量的变化,也体现了不同金属原子与碳纳米管形成复合结构的差异.图 4显示了Ni原子和Au原子在碳纳米管表面沉积过程中体系势能随计算步数的变化.可以看出,在模拟沉积的初始状态,原子设置为自由态,远离最小能量状态,碳纳米管-金属体系势能随求解步数的增加而减小,体现了自由态沉积原子与碳纳米管形成复合结构的过程.在这个过程中体系势能减小主要有两个原因:一是碳纳米管对金属原子的吸附作用;二是金属原子之间的聚合作用.

|

图 4 体系势能随计算步数的变化 Fig. 4 Variation of potential energy with steps |

从Au原子和Ni原子沉积过程的势能变化曲线可以看出,相比Ni原子,Au原子在沉积过程中势能降低得更快.根据CASTEP(cambridge sequential total energy package)第一原理计算的结果,碳纳米管对Au原子的吸附能E(Au-CNT)为0.412 eV,远小于碳纳米管对Ni原子的吸附能E(Ni-CNT)(1.502 eV),据此可以判断Au-CNT体系势能降低较多的原因在于Au原子间的聚合能较大(当2个Au原子参与沉积时吸附能量降低为0.097 eV),说明Au原子之间吸引力较大而形成键连接.另一方面,Ni金属沉积过程中势能降低的主导作用是碳纳米管对Ni原子的吸附,尽管Ni—Ni之间的聚合作用会降低吸附能(当2个Ni原子参与沉积时吸附能量降低为1.011 eV),但降低幅度明显较Au原子小.

另外,从两条体系势能变化曲线还可以看到,Au-CNT体系在经历最初的势能大幅度降低之后,又经历大约7 ps的缓速降低过程后才达到稳定状态,而Ni-CNT体系则在较短的3 ps内达到势能稳定状态.如图 1所示,在最初的8 ps,自由态的Au原子逐步相互作用形成键连接,伴随着体系势能的降低,结构形态缓慢变化.相反,Ni原子沉积过程中起主要作用的是碳原子与Ni原子形成键连接,体系迅速实现平衡,体系形貌也在2 ps后迅速达到稳定(图 3).

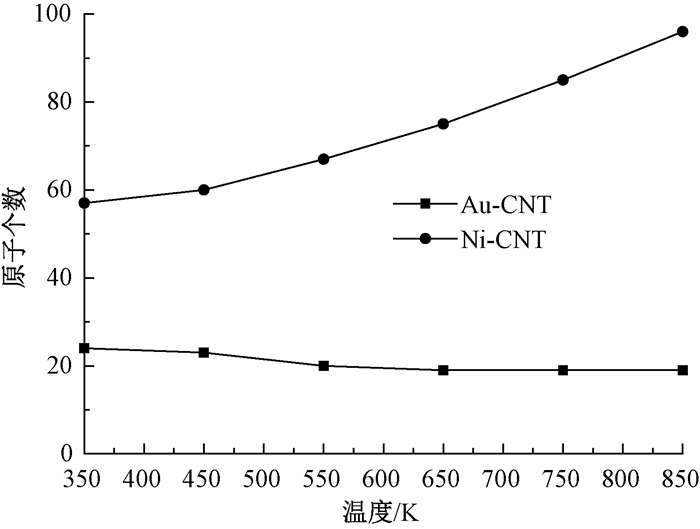

在金属原子向碳纳米管沉积时,环境温度是一个关键因素.图 5显示了Ni原子和Au原子在碳纳米管表面沉积过程中形成金属-CNT键的金属原子个数随温度的变化.可以看出,随着沉积温度的升高,Ni原子与Au原子沉积到碳纳米管表面形成的稳定结构中,与碳原子直接互连的金属原子个数呈现出不同的规律.Ni原子沉积温度越高,最终能够与碳原子互连的金属原子越多,而Au原子则受温度的影响不大,甚至温度升高后,互连原子的个数反而减少.其根本原因在于Ni沉积过程中,碳纳米管对Ni原子的吸附起主导作用,Ni原子之间键合力较小,自由态原子更易于与碳原子形成键连接.因此,随着沉积温度的升高,金属体系开始融化,高能量自由态的Ni原子越来越多,Ni—Ni键逐渐被破坏,形成了更多了Ni-CNT互连结构.与此相反,Au原子之间的聚合作用远大于Au-CNT的吸引作用,在温度较低时,处于高能量自由状态的Au原子较少,已经形成Au-CNT互连结构不易被破坏,而随着温度的升高,Au-CNT互连结构逐渐被破坏,导致Au-CNT数量减少.因此,对于吸附能力强的金属,为了使更多金属原子包覆碳纳米管,需要在高温环境中进行沉积,而对于吸附能力弱的金属则需要在低温环境下进行沉积.

|

图 5 形成金属-CNT键的金属原子个数随温度的变化 Fig. 5 Variation of the number of metal-CNT bonds with temperatures |

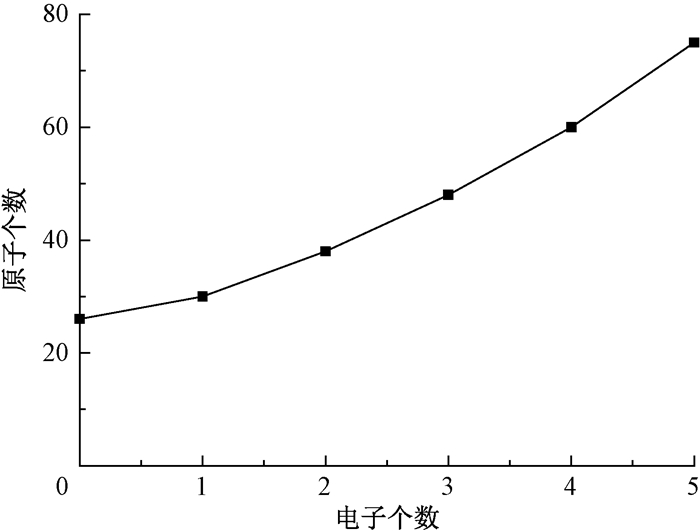

从上述分析可知,为了使Au这类与碳纳米管互连能力差的金属能够获得更好的包覆能力,除了降低沉积温度之外,一方面要增加CNT对Au的吸附能力,另一方面要破坏Au—Au之间的聚合作用,使得碳纳米管对Au的吸附占主导作用.如图 6所示,在350 K温度条件下,随着体系电荷数量的增加,形成Au-CNT互连的Au原子个数越来越多,表明更多的Au原子吸附到碳纳米管表面,而没有与其他Au原子形成金属键.主要原因在于沉积中金属原子与碳纳米管表面电荷的相互作用,一是形成的静电引力增强了碳纳米管对自由态金属原子的吸附能力;二是带电金属原子之间的静电斥力阻碍了金属原子之间的键连接,进而促进了金属原子与碳纳米管形成键连接.

|

图 6 形成Au-CNT键的Au原子个数随电荷数量的变化 Fig. 6 Variation of the number of Au-CNT bonds with charges |

利用分子动力学方法研究了Au原子和Ni原子这两种典型金属原子在碳纳米管表面沉积的物理过程、结构形态及关键影响因素,并提出了增强沉积作用的方法.结果表明,碳纳米管对金属的吸附作用和金属之间的结合作用共同决定了金属在碳纳米管表面的沉积形态,吸附能力强而聚合能力弱的金属更易于对碳纳米管形成包覆,反之则不利于包覆碳纳米管.对于吸附能力强的金属,为了使更多的金属原子包覆碳纳米管,需要在更高温度下进行沉积,而对于吸附能力弱的金属则需要在低温环境下进行沉积.此外,带电金属原子在沉积过程中能够有效促进吸附能力弱的金属原子对碳纳米管表面形成包覆.

| [1] |

ⅡJIMA S. Material science: the smallest carbon nanotube[J]. Nature, 1991, 354: 56-58. DOI:10.1038/354056a0 (  0) 0) |

| [2] |

刘力俊, 张志勇. 碳纳米管场效应晶体管:现状和未来[J]. 中国科学(物理学力学天文学), 2016, 46(10): 107305. (  0) 0) |

| [3] |

李敏, 王绍凯, 顾轶卓, 等. 碳纳米管有序增强体及其复合材料研究进展[J]. 航空学报, 2014, 35(10): 2699-2721. (  0) 0) |

| [4] |

易健宏, 杨平, 沈韬. 碳纳米管增强金属基复合材料电学性能研究进展[J]. 复合材料学报, 2016, 33(4): 689-703. (  0) 0) |

| [5] |

田娟娟, 李再久, 张吉明, 等. 碳纳米管增强金属基复合材料摩擦学性能的研究进展[J]. 热加工工艺, 2017, 46(8): 23-26. (  0) 0) |

| [6] |

丁瑞华. 碳纳米管增强金属基复合材料的研究现状[J]. 热加工工艺, 2017, 46(14): 11-14. (  0) 0) |

| [7] |

张洁, 陈俞霖, 朱永. 碳纳米管和金属纳米粒子复合结构的拉曼光谱特性[J]. 中国激光, 2012, 39(11): 225-228. (  0) 0) |

| [8] |

张蛟.碳纳米管与Ag金属相结合的方法: 中国, 104966909A[P]. 2015-07-08.

(  0) 0) |

| [9] |

赵波.碳纳米管与金属的焊接及复合材料研究[D].上海: 上海交通大学, 2009.

(  0) 0) |

| [10] |

廖亨友.碳纳米管与金属互连材料的界面行为研究[D].武汉: 华中科技大学, 2013.

(  0) 0) |

| [11] |

任晓娜.以介孔碳纳米管为模板制备钨纳米线及纳米碳化钨的研究[D].北京: 北京科技大学, 2017.

(  0) 0) |

| [12] |

樊志琴, 姚宁, 杨仕娥, 等. 不锈钢衬底碳纳米管薄膜的场发射特性[J]. 郑州大学学报(理学版), 2004, 36(2): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1671-6841.2004.02.012 (  0) 0) |

| [13] |

宋晓辉, 乔彦超, 赵华东. 金属纳米颗粒对碳纳米管表面浸润特性的研究[J]. 郑州大学学报(理学版), 2018, 50(1): 95-98. (  0) 0) |

| [14] |

PLIMPTON S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics[J]. J Comp Phys, 1995, 117(1): 1-19. DOI:10.1006/jcph.1995.1039 (  0) 0) |

| [15] |

DAW M S, BASKES M I. Semiempirical, quantum mechanical calculation of hydrogen embrittlement in metals[J]. Phys Rev Lett, 1983, 50(17): 1285-1288. DOI:10.1103/PhysRevLett.50.1285 (  0) 0) |

| [16] |

FOILES S M, BASKES M I, DAW M S. Embedded-atom-method functions for the fcc metals Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, and their alloys[J]. Phys Rev B, 1986, 33(12): 7984-7991. (  0) 0) |

| [17] |

ARCIDIACONO S, WALTHER J H, POULIKAKOS D, et al. Solidification of gold nanoparticles in carbon nanotubes[J]. Phys Rev Lett, 2005, 94(10): 105502. DOI:10.1103/PhysRevLett.94.105502 (  0) 0) |

| [18] |

SUBRAMANIAN K R S, SANKARANARAYANAN V R B, BABU J. Molecular dynamics simulations of the structural and dynamic properties of graphite-supported bimetallic transition metal clusters[J]. Phys Rev B, 2005, 72(19): 195405. DOI:10.1103/PhysRevB.72.195405 (  0) 0) |

| [19] |

STUART S J, TUTEIN A B, HARRISON J A. A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions[J]. J Chem Phys, 2000, 112(14): 6472-6486. DOI:10.1063/1.481208 (  0) 0) |

| [20] |

APOSTOL M, CUNE L C. Molecular dynamics in high electric fields[J]. Chem Phys, 2016, 472: 262-269. DOI:10.1016/j.chemphys.2016.03.015 (  0) 0) |

| [21] |

VESKE M, PARVIAINEN S, ZADIN V, et al. Electrodynamics-molecular dynamics simulations of the stability of Cu nanotips under high electric field[J]. J Phys Appl Phys, 2016, 49(21): 215301. DOI:10.1088/0022-3727/49/21/215301 (  0) 0) |

| [22] |

ZHANG Y, FRANKLIN N W, CHEN R J, et al. Metal coating on suspended carbon nanotubes and its implication to metal-tube interaction[J]. Chem Phys Lett, 2000, 331(1): 35-41. (  0) 0) |

| [23] |

SUAREZ-MARTINEZ I, FELTEN A, PIREAUX J J, et al. Transition metal deposition on graphene and carbon nanotubes[J]. J Nanosci Nanotechnol, 2009, 9(10): 6171-6175. DOI:10.1166/jnn.2009.1557 (  0) 0) |

2019, Vol. 51

2019, Vol. 51