日益增长的能源需求和化石燃料的过度消耗,导致了严重的能源和环境问题。如何有效地降低CO2的浓度并将其资源化成为科学界研究的热点。光催化技术由于具有成本低、无毒和环境友好等优势,被认为是解决能源和环境问题的有效方案,可应用于CO2转化生成太阳能燃料、水分解制氢以及环境污染物降解等领域[1-4]。尽管半导体光催化剂的光吸收范围拓展到了可见光区域,但是仍然无法利用占太阳能光谱50%以上的红外光,而且面临着迟缓的电荷转移和高的光生载流子复合率,以上问题极大地限制了其光催化活性。因此,发展和设计宽光谱响应的光催化剂,并对其表面结构进行调控,促进载流子的传输和转移,降低其复合率极具现实意义。

金属性光催化剂因其独特的电子结构、宽的太阳光吸收范围和高的载流子浓度,在光催化CO2还原领域显示了极大的应用潜力[5-7]。例如,英国圣安德鲁斯大学Irvine教授课题组首次报道了金属性Sr1-xNbO3光催化剂,其在光照下可将甲基蓝催化降解为CO2和H2O[5]。相比传统的半导体光催化剂,金属性光催化剂带隙很小甚至没有带隙,其载流子浓度比传统的半导体光催化剂高几个数量级,而且具有良好的紫外-可见-近红外光吸收能力,在光催化领域显示了极大的应用前景。尽管这些金属性光催化剂在光催化产氢、CO2还原、污染物净化等方面显示出巨大的应用潜力,但它们的光催化性能仍然有限。这主要是由于金属性光催化剂具有较高的光生载流子浓度,会引起高的光生载流子复合率。

为提高金属性光催化剂的催化活性,需要克服高的载流子复合率这一关键问题。近年来,在提高光催化剂载流子分离效率方面,研究者们开展了大量卓有成效的研究,例如构建超薄结构、杂原子掺杂、构筑异质结等[8]。随着对宽光谱响应光催化剂的深入研究,金属性光催化剂的发展为高效光催化体系的开发提供了新的研究领域,将会推动其成为新一代的太阳能光催化材料用于CO2还原。

鉴于金属性光催化剂特殊的电子结构、宽光谱吸收能力和高效的光催化CO2还原活性,对金属性光催化剂进行全面的总结是非常必要的。本文聚焦于金属性光催化剂的结构与其CO2光还原活性间的构效关系,对金属性光催化剂的研究进展进行了系统概述。这将为深入认识和合理设计面向CO2还原应用的金属性光催化剂提供一定的指导,并有助于理解并发展高效的金属性光催化剂用于CO2的资源化利用。

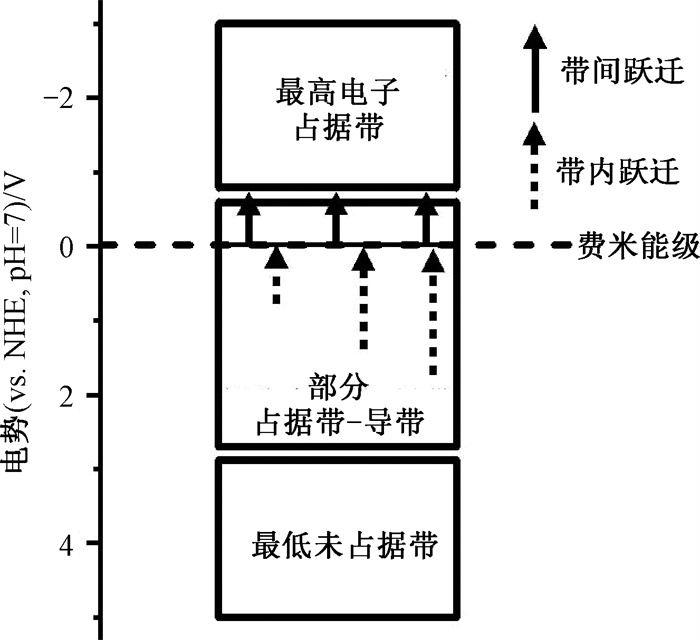

1 金属性光催化剂光激发基本原理和发展瓶颈与传统的半导体光催化剂不同,金属性光催化剂由于其特殊的部分占据带,可以吸收近红外光来驱动光催化反应。金属性光催化剂能带示意图如图 1所示。金属性光催化剂的能带结构通常是由最高电子占据带(B-1)、部分占据带-导带(CB)以及最低未占据带(B1)组成[5-7]。在太阳光的照射下,光生电子通过单个跃迁或者连续跃迁的方式向B-1带跃迁,然后到达B-1带,当跃迁过程中激发的电子和空穴电位满足CO2还原和H2O氧化电位,光生电子参与CO2的还原反应,光生空穴参与H2O的氧化反应。

与半导体光催化剂相比,金属性光催化剂含有更高的载流子浓度,在光催化过程中产生的光生载流子不能有效地转移和分离,导致较高的复合率,从而进一步限制了其光催化CO2还原性能。在光催化CO2还原过程中,还存在许多质子电子对的耦合与转移来参与反应,可以产生多种产物,如C1产物CO、CH3OH、HCOOH、CH4,C2产物C2H4、CH3CH2OH,甚至分子质量更大的碳氢化合物等。一些常见的光催化CO2还原反应的标准电位如表 1所示。正因为如此,光催化CO2还原产物的选择性通常较低。如何提高金属性光催化剂的光催化剂活性和选择性一直是光催化CO2还原领域面临的瓶颈问题。

|

|

表 1 光催化CO2还原反应的标准电位 Tab. 1 Standard potentials for photocatalytic CO2 reduction reactions |

在金属性光催化反应的过程中,产生的光生电子和空穴对在反应过程中不能得到有效的转移和分离,导致光生载流子复合率较高。如何促进光生载流子的有效分离、提高光催化剂的光催化效率和获得高效的太阳能-化学能转化体系一直是研究者们关注的焦点。为了获得更为高效的金属性光催化CO2还原反应体系,目前的主要手段有开发超薄二维材料、杂原子掺杂、缺陷调控和构建异质结等。

2.1 构建超薄二维材料二维超薄材料因其特有的尺寸厚度(<10 nm)和二维平面结构的特点,相比其对应的块状材料,产生了一些新特性,例如大的比表面积、丰富的活性位点、短程的载流子扩散路径等。受此启发,研究者们开始研究用于半导体光催化作用的新型超薄二维材料。在光催化过程中,超薄的结构不仅可以缩短光生载流子从体相到表面的迁移距离,加速电子沿着内层方向传输,还可以减少材料在边界或界面的损失。华中师范大学张礼知教授课题组通过气相剥离法,成功制备了原子层厚度的富含范德华带隙的BiOCl光催化剂,其具有较低的激子结合能和丰富的活性位点; 在可见光照射下,其在纯水中光催化CO2还原生成CO的速率可达188.2 μmol ·g-1 h-1,并且在波长为400 nm处的量子产率为2.5%,优于许多光催化体系[8]。除此之外,超薄二维材料的形成会使得无序度增加,表面配位数减少,引入大量的缺陷,为了维持结构的稳定性,其表面会发生一定程度的扭曲。

构建超薄材料的策略同样适用于对金属性光催化材料的改性上。中国科学技术大学谢毅院士课题组合成了具有超薄结构的金属性CuS光催化剂[9],在近红外光照射下,超薄CuS光催化剂由于金属性光催化剂特殊的能带结构,产生的光生电子和空穴可同时参加CO2还原和H2O的氧化反应,实现了100%的选择性光催化还原CO2为CO,并且活性维持96 h无明显变化,表明了超薄CuS光催化剂的稳定性。

2.2 掺杂工程掺杂工程是通过适当的合成策略将金属或者非金属离子通过取代或者填隙的方式进入光催化剂的晶体结构中。当掺杂的离子进入光催化剂的晶体结构中,会使其能带结构发生重排,形成新的能带结构。一方面,掺杂可以缩小其能带宽度,提高光吸收范围,改变其价带和导带位置,进而改变其光催化氧化还原能力;另一方面,掺杂的离子分布在光催化剂的表面时,可以改变催化剂表面对目标污染物的吸附或分子氧的活化性能等,进而能够增强其光催化活性。Wang等[10]通过水热法合成了Mo掺杂W18O49纳米线光催化剂。当Mo离子引入W18O49结构中,不仅提升了能带的位置,还降低了其对N2分子的活化能垒,在最优掺杂量时,Mo掺杂W18O49纳米线光催化剂的固氮速率为195.5 μmol ·g-1 h-1,约为初始W18O49的7倍。此外,掺杂会作为光生载流子的复合中心,捕获光生电子,抑制载流子的复合,延长光生载流子的寿命,这一论证在一些研究中也得到了证明,例如W掺杂BiVO4、Ni掺杂BiO2-x等[11-12]。

在金属性光催化剂的改性中,掺杂策略同样适用。为此,Xu等[13]合成了金属性Ni掺杂CoS2(Ni-CoS2)和CoS2纳米片光催化剂, 两种光催化剂的电阻均随着温度的升高而增加,证明了这两种催化剂的金属性特征。理论计算结果表明,Ni-CoS2纳米片的费米能级位于其导带内,进一步验证了其金属性特征。当Ni引入CoS2纳米片结构中,其带隙明显减小,费米能级及能带结构整体上移,极大地增强了其还原电势。在近红外光催化CO2还原实验中,Ni-CoS2纳米片显示了其增强光催化CO2还原生成CH4的性能,并且显示了极好的光催化活性和稳定性。Ni掺杂不仅改变了CoS2纳米片的电子结构,增强了CO2在其表面的吸附作用,还极大地促进了光生载流子的分离效率。

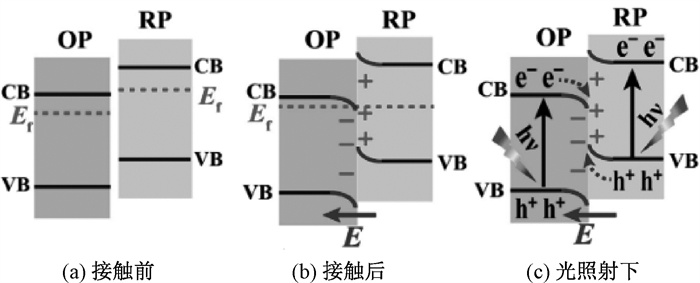

2.3 构建S型异质结构建异质结光催化剂是将两种或两种以上能带结构匹配的光催化剂通过一定的合成方法进行组装。两者接触后会因费米能级的差异进行能带匹配,直到费米能级处于同一电势上。目前,在光催化领域研究较多的异质结可以分为三类:Type-Ⅱ型异质结、Z型异质结以及S型异质结。2019年,中国地质大学余家国教授课题组在Ⅱ型和传统Z型异质结的基础上提出了S型异质结[14]。S型异质结电荷转移机理如图 2所示。具体来说,S型异质结通常是由氧化型光催化剂和还原型光催化剂组成[15]。当两者接触时,具有较高费米能级的还原型光催化剂的电子会向费米能级较低的氧化型光催化剂转移,此时在界面处会形成内建电场,同时发生能带的弯曲。在光照射下,内建电场会驱动光生电子从氧化型光催化剂的导带转移到还原型光催化剂的价带。最终,光生电子和空穴分别保留在还原型光催化剂的导带和氧化型光催化剂的价带,从而实现光生载流子的移动与分离[14-16]。

|

图 2 S型异质结电荷转移机理示意图[15] Fig. 2 Schematic illustration of charge transfer mechanism in S-type heterojunction[15] |

余家国教授课题组率先合成了S型WO3/g-C3N4异质结光催化剂,通过一系列表征技术和密度泛函理论计算,证明了WO3/g-C3N4异质结中光生载流子的传输机制符合S型机理,光催化产氢活性得到了明显提高[14]。叶金花教授课题组构建了一种S型g-C3N4/COF异质结光催化剂,证明了S型异质结电荷转移路径有利于实现光生载流子的转移和分离,该S型异质结光催化CO2还原性能明显优于单一的g-C3N4和COF光催化剂[17]。王中林院士团队报道了一种S型C3N4/WO2.72异质结光催化剂,内建电场和能带弯曲效应加速了界面上光生电荷的传输,提高了光生载流子的分离和利用效率,增强了体系的光催化性能[18]。

笔者所在课题组受上述启发,合成了黑磷/Bi19Br3S27(BP/BBS)异质结光催化剂,通过原位X射线光电子能谱、原位开尔文探针原子力显微镜和理论计算等证明了构建的BP/BBS异质结电荷转移机理属于S型。得益于S型电荷转移机制,最优化的BP/BBS异质结显示了增强的电荷转移和最优的光催化CO2还原性能[19]。

2.4 缺陷调控缺陷工程作为一种调控材料表面特性的有效手段,在光催化领域得到广泛应用。光催化剂表面的缺陷结构不仅可以拓宽其光响应范围、缩短其能带结构,还可以作为催化反应位点,提高光催化CO2的还原活性。中国地质大学黄洪伟教授课题组构建了具有氧空位的Bi3TiNbO9(BNT)纳米片光催化剂[20]。氧空位的引入不仅拓宽了其光响应范围并且增强了其铁电极化效应,促进了光生载流子的定向迁移,而且还可以作为活性位点促进CO2分子的吸附和活化。

在金属性光催化剂研究方面,笔者所在课题组合成了富含氧空位的金属性MoO2-x光催化剂,其在紫外、可见和近红外光照射下表现出良好的光催化CO2还原性能[21]。通过实验和理论计算发现,MoO2-x光催化剂中的氧空位极大地延长了光生载流子的寿命,而且加快了CO2的吸附和活化,有利于Mo—C—O—Mo中间体的形成,使得CH4的产量和选择性得到了提高。

3 金属性光催化剂CO2光还原选择性调控光催化CO2还原过程是多质子和电子耦合的过程。一般来说,CO2光还原过程主要包括CO2的吸附、CO2的活化、中间产物的脱附与质子化三个关键步骤。其中,CO2的吸附和活化过程是调控还原产物的关键,其在催化剂表面的不同吸附构型会导致CO2光还原路径和产物的选择性。

3.1 单金属位点调控东华大学闫建华课题组通过在Nb2O5纳米纤维催化剂表面构建氧空位,重构CO2还原位点,增强了光催化CO2还原生成CH4的性能和产物选择性[22]。在不含有氧空位的白色Nb2O5纳米纤维上,CO2分子主要是通过C原子与Nb2O5表面的晶格氧相互作用从而吸附在其表面,CO2分子通过与晶格氧的弱相互作用而被吸附活化,这种相互作用模式和吸附构型易于产生CO。对于含有氧空位的黑色Nb2O5-x来说,其表面暴露的Nb原子可以与CO2分子的C和O原子相互作用,Nb的4d轨道与C和O原子的2p轨道相互杂化,形成了较为稳定的Nb—O和Nb—C键,促进了CO2的稳定吸附。这种较强的吸附构型可以稳定CO2光还原中间体*CO,有利于其进一步发生质子化反应,从而促进了CH4的高选择性生成。实验结果表明,黑色Nb2O5-x在可见光的照射下,光催化CO2还原产生CH4的速率为19.5 μmol ·g-1 h-1,选择性为64.8%。因此,通过单金属位点调控有利于促进光催化CO2还原产物的活性和选择性。但是,单金属位点调控催化剂产物的选择性仍然较低。

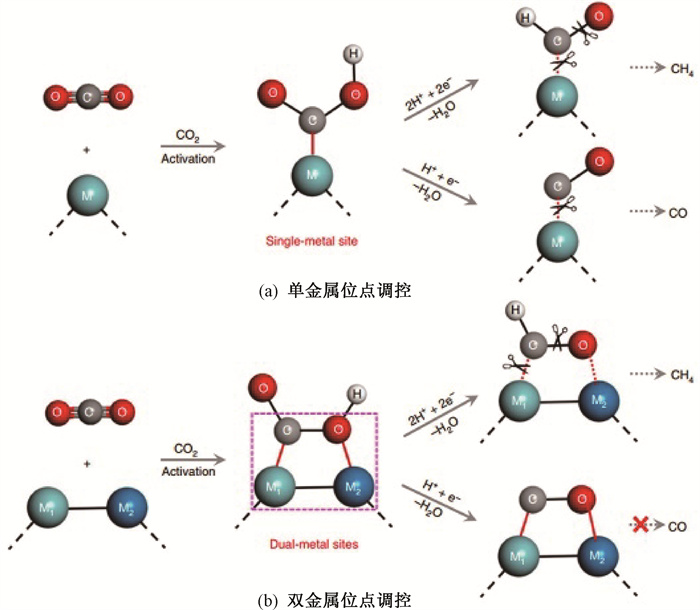

3.2 双金属位点调控由上述单金属位点调控光催化CO2还原产物的选择性可以看出,单金属位点的作用仍然有限,未能达到较高的选择性。为了进一步提高光催化CO2还原产物的选择性,中国科学技术大学谢毅院士团队开发了一种双金属位点CuIn5S8光催化剂[2]。通过调节反应途径调控CO2光还原路径和产物选择性如图 3所示。可以看出,双金属位点中,CO2分子的C和O原子同时吸附在两个金属原子位点上,相比单金属位点,CO2分子中的C原子与金属原子的相互作用更强,形成的中间体更加稳定。在*COOH转化为*CO的过程中,单金属位点上只需打破一个C—O键,而双金属位点上则需要更多的能量打破C—O键和金属—O键。因此,在双金属位点上更有利于高选择性生成CH4。具有S空位的单晶胞层厚度的CuIn5S8在可见光下,光催化CO2还原为CH4的速率为8.7 μmol ·g-1 h-1,产物选择性接近100%。因此,双金属位点调控对于光催化CO2还原产物的选择性具有重要的意义和参考价值。

|

图 3 通过调节反应途径调控CO2光还原路径和产物选择性[2] Fig. 3 Manipulating the CO2 photoreduction path and product selectivity by modulating the reaction pathways[2] |

本文介绍了目前光催化领域面临的主要问题和金属性光催化剂用于CO2还原的最新进展,重点论述了金属性光催化剂的基本原理、面临的主要问题和提升其光催化CO2还原活性和选择性的策略。在提高金属性光催化剂活性方面,主要介绍了构建超薄二维材料、缺陷调控、构建异质结和掺杂等策略;在选择性调控方面,重点论述了单金属位点和双金属位点的重要作用。虽然金属性光催化剂在开发和设计方面取得了一些重要进展,但在实际应用中其光催化效率仍然较低,一些机理仍不明确,需要进一步研究。金属性光催化剂的未来发展趋势和研究方向如下:

1) 探索不同纳米结构的金属性光催化剂与光催化CO2还原活性之间的关系。在目前的报道中,对金属性光催化剂纳米结构的调控研究较少。催化剂的纳米结构变化会导致其诸多物理化学性质发生变化,如晶体大小、活性位点暴露比、表面电势、载流子的分离和传输等,这些性质的改变均会对其活性产生影响,难以把握某一因素的主导作用。因此,在金属性光催化剂的结构设计方面需要把握其结构特性、物理化学性质,从而可以更好、更精确地研究催化剂结构与光催化CO2还原活性间的构效关系。

2) 金属性光催化剂通常面临光生载流子的高复合率,进一步限制了其光催化效率。构建S型异质结虽然能够有效地促进电荷转移和分离,但是对于金属性光催化剂异质结的研究却很少。不同的合成方法,例如水热法、静电自组装、超声法等,均会影响异质结界面的作用强度、载流子传输效率和光催化CO2还原活性。因此,在合成金属性光催化剂S型异质结的过程中,应对比筛选出适合的合成方法,最大可能地提升光催化活性。同时,由于金属性光催化剂特殊的能带结构,S型异质结界面电荷转移机制也需要利用多种原位表征技术进行分析,如原位X射线光电子能谱、原位开尔文探针原子力显微镜等。

3) 人工智能的快速发展为金属性光催化剂的制备方法、修饰策略和实际应用方向提供了新的契机。前期的研究进展和成果为后续金属性光催化剂的发展提供了重要的参考。目前,金属性光催化剂的研究仍处于起步阶段,关于金属性光催化剂的研究仍然非常有限,利用机器学习方法筛选和发展高效的金属性光催化剂也是未来可能进行研究的一个方向。

| [1] |

VARGHESE O K, PAULOSE M, LATEMPA T J, et al. High-rate solar photocatalytic conversion of CO2 and water vapor to hydrocarbon fuels[J]. Nano letters, 2009, 9(2): 731-737. DOI:10.1021/nl803258p (  0) 0) |

| [2] |

LI X D, SUN Y F, XU J Q, et al. Selective visible-light-driven photocatalytic CO2 reduction to CH4 mediated by atomically thin CuIn5S8 layers[J]. Nature energy, 2019, 4: 690-699. DOI:10.1038/s41560-019-0431-1 (  0) 0) |

| [3] |

KIM W, SEOK T, CHOI W. Nafion layer-enhanced photosynthetic conversion of CO2 into hydrocarbons on TiO2 nanoparticles[J]. Energy & environmental science, 2012, 5(3): 6066-6070. (  0) 0) |

| [4] |

DI J, ZHU C, JI M X, et al. Defect-rich Bi12O17Cl2 nanotubes self-accelerating charge separation for boosting photocatalytic CO2 reduction[J]. Angewandte chemie, 2018, 57(45): 14847-14851. DOI:10.1002/anie.201809492 (  0) 0) |

| [5] |

BAO J F, LI J, YANG Y L. Surface-chemistry-mediated near-infrared light-direct-driven photocatalysis toward solar energy conversion: classification and application in energy, environmental, and biological fields[J]. Solar RRL, 2023, 7(21): 2300588. DOI:10.1002/solr.202300588 (  0) 0) |

| [6] |

HU Z F, LIU G, CHEN X Q, et al. Enhancing charge separation in metallic photocatalysts: a case study of the conducting molybdenum dioxide[J]. Advanced functional materials, 2016, 26(25): 4445-4455. DOI:10.1002/adfm.201600239 (  0) 0) |

| [7] |

XU X X, RANDORN C, EFSTATHIOU P, et al. A red metallic oxide photocatalyst[J]. Nature materials, 2012, 11(7): 595-598. DOI:10.1038/nmat3312 (  0) 0) |

| [8] |

SHI Y B, LI J, MAO C L, et al. Van Der Waals gap-rich BiOCl atomic layers realizing efficient, pure-water CO2-to-CO photocatalysis[J]. Nature communications, 2021, 12(1): 5923. DOI:10.1038/s41467-021-26219-6 (  0) 0) |

| [9] |

LI X D, LIANG L, SUN Y F, et al. Ultrathin conductor enabling efficient IR light CO2 reduction[J]. Journal of the American chemical society, 2019, 141(1): 423-430. DOI:10.1021/jacs.8b10692 (  0) 0) |

| [10] |

WANG H P, ZHANG L, WANG K F, et al. Enhanced photocatalytic CO2 reduction to methane over WO3·0.33H2O via Mo doping[J]. Applied catalysis B: environmental, 2019, 243: 771-779. DOI:10.1016/j.apcatb.2018.11.021 (  0) 0) |

| [11] |

SHI Q, MURCIA S, TANG P, et al. Role of tungsten doping on the surface states in BiVO4 photoanodes for water oxidation: tuning the electron trapping process[J]. ACS catalysis, 2018, 8(4): 3331. DOI:10.1021/acscatal.7b04277 (  0) 0) |

| [12] |

LI J, WANG J, ZHANG G K, et al. Enhanced molecular oxygen activation of Ni2+-doped BiO2-x nanosheets under UV, visible and near-infrared irradiation: mechanism and DFT study[J]. Applied catalysis B: environmental, 2018, 234: 167-177. DOI:10.1016/j.apcatb.2018.04.016 (  0) 0) |

| [13] |

XU J Q, JU Z Y, ZHANG W, et al. Efficient infrared-light-driven CO2 reduction over ultrathin metallic Ni-doped CoS2 nanosheets[J]. Angewandte chemie, 2021, 133(16): 8787-8791. DOI:10.1002/ange.202017041 (  0) 0) |

| [14] |

FU J W, XU Q L, LOW J, et al. Ultrathin 2D/2D WO3/g-C3N4 step-scheme H-2-production photocatalyst[J]. Applied catalysis B: environmental, 2019, 243: 556-565. DOI:10.1016/j.apcatb.2018.11.011 (  0) 0) |

| [15] |

XU Q L, ZHANG L Y, CHENG B, et al. S-scheme heterojunction photocatalyst[J]. Chem, 2020, 6(7): 1543-1559. DOI:10.1016/j.chempr.2020.06.010 (  0) 0) |

| [16] |

XU F Y, MENG K, CHENG B, et al. Unique S-scheme heterojunctions in self-assembled TiO2/CsPbBr3 hybrids for CO2 photoreduction[J]. Nature communications, 2020, 11(1): 4613. DOI:10.1038/s41467-020-18350-7 (  0) 0) |

| [17] |

WANG J P, YU Y, CUI J Y, et al. Defective g-C3N4/covalent organic framework van der Waals heterojunction toward highly efficient S-scheme CO2 photoreduction[J]. Applied catalysis B: environmental, 2022, 301: 120814. DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120814 (  0) 0) |

| [18] |

LI X B, KANG B B, DONG F, et al. Enhanced photocatalytic degradation and hydrogen evolution performance of S-pCN/WO2.72 S-scheme heterojunction with appropriate surface oxygen vacancies[J]. Nano energy, 2021, 81: 105671. DOI:10.1016/j.nanoen.2020.105671 (  0) 0) |

| [19] |

NIU R R, LIU Q Y, HUANG B J, et al. Black phosphorus/Bi19Br3S27 van der Waals heterojunctions ensure the supply of activated hydrogen for effective CO2 photoreduction[J]. Applied catalysis B: environmental, 2022, 317: 121727. DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121727 (  0) 0) |

| [20] |

YU H J, CHEN F, LI X W, et al. Synergy of ferroelectric polarization and oxygen vacancy to promote CO2 photoreduction[J]. Nature communications, 2021, 12(1): 4594. DOI:10.1038/s41467-021-24882-3 (  0) 0) |

| [21] |

WU X, ZHANG W L, LI J, et al. Identification of the active sites on metallic MoO2-x nano-sea-urchin for atmospheric CO2 photoreduction under UV, visible, and near-infrared light illumination[J]. Angewandte chemie, 2023, 135(6): 202213124. DOI:10.1002/ange.202213124 (  0) 0) |

| [22] |

LIN X, XIA S H, ZHANG L, et al. Fabrication of flexible mesoporous black Nb2O5 nanofiber films for visible-light-driven photocatalytic CO2 reduction into CH4[J]. Advanced materials, 2022, 34(16): 2200756. DOI:10.1002/adma.202200756 (  0) 0) |

2024, Vol. 56

2024, Vol. 56