| 腹膜病变的CT表现 |

2. 山东省威海市妇幼保健院放射科,山东 威海 264200

腹膜疾病在临床中较常见,研究证实,约75%的卵巢癌、17%的胃癌和10%的结直肠癌患者在初次就诊时已发生腹膜转移[1]。目前,影像学方法在腹膜疾病检查中发挥着重要作用,其中CT为首选的检查方法[1]。与其他实质性脏器疾病相比,腹膜疾病的影像学诊断并未受到足够重视,这与多数腹膜病变体积较小、与邻近结构对比差、位置隐匿及易受腹水影响等有关;同时,较大的或弥漫性病变的影像学表现往往类似,如肿瘤转移和结核性腹膜炎均可导致大网膜污垢样改变,需仔细鉴别[2]。因此,提高腹膜病变的检出率和诊断准确率具有重要的临床意义。

1 腹膜的解剖学特征腹膜是人体最大、排列最复杂的浆膜,分为脏层和壁层腹膜[3],两者之间潜在的腔隙为腹膜腔,其内含少量液体(约100 mL)。男性腹膜腔为封闭结构,女性腹膜腔于输卵管伞端与外界相通。韧带或系膜由覆盖器官表面的脏层腹膜反折而成,包绕其供养器官的血管、淋巴管和神经等,并连接、支撑各个器官[2]。脏层腹膜内侧腹腔(即腹膜下间隙),可视为腹膜下统一连续的空间,横断面影像所见器官、血管、淋巴管、神经、脂肪、结缔组织等均位于其中[4]。腹膜下间隙、腹膜反折而成的韧带、系膜、网膜以及与腹膜腔相通的女性生殖系统所构成的这一互联互通的统一整体为腹腔疾病的扩散提供路径,而腹膜腔内液体的自然流动则为腹腔疾病的扩散提供了动力[4]。

2 腹膜病变影像学检查方法的选择目前,用于腹膜疾病检查的影像学方法包括CT、PET、MRI等,其中CT为首选检查方法[1]。由于腹膜结构在CT上多表现为脂肪组织,为更好地显示小病灶、减少漏诊,可选择理想窗宽、窗位(300、-35 HU),以增加病变的对比[5]。研究表明,多排CT术前预测胃癌腹膜转移的敏感度、特异度分别为51.0%、99.3%,高于PET-CT(35.3%~57.1%)[6]。CT对钙化灶的检出敏感,同时对范围较大的弥漫性病变敏感度高达94%~100%,但对早期直径<5 mm小病灶的检出率仅约11%[6]。PET-CT在一定程度上有利于炎症和良恶性肿瘤的鉴别[7]。MRI DWI对腹膜转移瘤的诊断具有较高的敏感度(97.8%)和特异度(93.2%),且其以腹膜癌指数(评分越高,表明腹膜腔内肿瘤分布越广泛或越大,有公认的预后价值)为评分截点预测结直肠癌的可切除性,优于CT(敏感度分别为90.6%和25.0%)[8],但其扫描时间长、有时采用呼吸门控采集、易产生伪影、对钙化不敏感及存在各种禁忌证等在一定程度上限制了应用。

3 不同类型腹膜病变的CT特征 3.1 腹膜炎性病变腹膜炎性病变按是否存在致病病原体分为感染性和非感染性2种。感染性腹膜炎性病变临床较少见,是指腹腔内无原发病灶,病原体经血液循环、淋巴或女性生殖系统等感染所引起的腹膜炎,症状较重,表现为弥漫、多发病灶,多合并大量渗出液[6]。感染性腹膜炎性病变又分为原发和继发性,其中继发性腹膜炎性病变临床较常见,多继发于腹腔内脏器的穿孔、损伤破裂、感染及手术污染等,病变多较局限[7]。非感染性腹膜炎性病变以各种原因导致的非感染性炎性细胞浸润和/或渗出水肿为代表,常见的导致病变范围较大的病因有风湿免疫系统疾病、低白蛋白血症、肝硬化、肾病综合征、充血性右心衰竭、肠系膜缺血、脉管炎及创伤等[9-11];而导致范围较局限的病因有脂膜炎、肠脂垂炎、炎性肠病、硬化性腹膜炎等[12]。

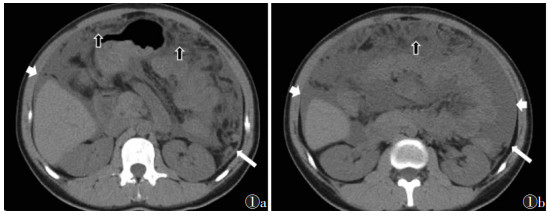

3.1.1 感染性腹膜炎性病变感染性腹膜炎性病变病理学特征为腹膜充血、水肿和渗液,CT平扫常表现为腹膜增厚、腹水及网膜、肠系膜脂肪密度增高,CT增强扫描无强化或轻度强化。如病变范围较大,随病情发展,壁层腹膜因毛细血管丰富,增强扫描常可呈线带状明显强化;而网膜及肠系膜逐渐由条索状、絮状、结节状增厚(即污垢样改变,图 1)发展为饼状增厚(即网膜饼征)[7],脂肪组织密度增高,边界不清,呈轻中度强化,小结节的强化程度较低,多为轻微强化[7, 13-14]。渗出液中含有的大量中性粒细胞、巨噬细胞,以及坏死的组织、细菌和凝固的纤维蛋白,可使腹水密度增高[14],此为感染性腹膜炎性病变的提示征象之一。

|

| 注:患者,女,22岁,结核性腹膜炎。图 1a,1b为CT平扫,示大网膜增厚呈污垢样改变(黑箭),边界不清;左侧壁层腹膜均匀增厚(长白箭);肝周及左腹腔内见稍高密度腹水(短白箭),提示感染性渗出液 图 1 弥漫性感染性腹膜炎性病变CT图像 |

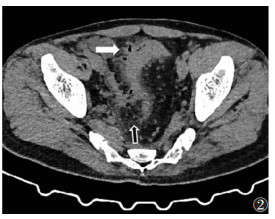

局灶性感染性腹膜炎性病变常位于继发的病变周围,早期表现为壁层腹膜局部增厚,或局部网膜及肠系膜脂肪组织的密度增高、边缘模糊(图 2);随着病变渗出和坏死的增加,病变密度增高、范围扩大,内部可出现坏死液化或脓液形成;随着病变进展,可形成单发或多发的脓肿或肉芽肿;病变后期可合并纤维化和钙化[10]。增强扫描病变早期无或轻度强化,中晚期可为轻中度强化,脓肿和肉芽肿壁可为较明显环形强化,此为感染性腹膜炎性病变的重要提示[10, 15]。局灶性感染可合并局部少量/中量腹水,其密度常偏高。

|

| 注:患者,男,52岁,乙状结肠穿孔合并邻近系膜渗出感染。CT平扫示乙状结肠邻近系膜脂肪组织密度增高,边缘模糊(黑箭),右侧合并散在气体(白箭),提示穿孔和感染 图 2 局灶性感染性腹膜炎性病变CT图像 |

在排除穿刺、引流、手术等因素的情况下,腹膜病变边缘及内部的液化坏死区、局限性或弥漫性腹水内出现的气体是腹膜感染的重要证据,而消化道穿孔影像表现也是感染性腹膜炎性病变的重要提示[10]。另外,感染性腹膜炎性病变周围常见多发大小不等的淋巴结,多数密度及强化均匀,呈较明显强化,如淋巴结内部出现低密度、囊变坏死、增强扫描呈环形强化,提示为感染性腹膜炎性病变[16],但需与肿瘤转移性淋巴结进行鉴别。当然,腹部外伤、消化道穿孔、胰腺炎、阑尾炎、盆腔感染性疾病的诊断,以及腹痛、发热、白细胞计数升高、短期出现的腹水及肠梗阻等临床表现均可为感染性腹膜炎性病变的诊断提供重要信息[10]。

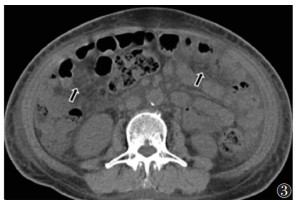

3.1.2 非感染性腹膜炎性病变非感染性弥漫性腹膜炎性病变以各种原因所致的腹膜水肿类疾病多见,CT平扫多表现为肠系膜、网膜脂肪组织较大范围的密度增高,边界不清,如病情严重,可伴腹水和广泛的皮下软组织水肿(图 3);增强扫描病变强化不明显或呈轻度强化[12, 17]。上述弥漫性病变和较大局灶性病变的内部及边缘肠系膜分支血管边缘模糊,细小分支模糊不清,即模糊肠系膜[18];小分支血管可增生,增强扫描血管壁模糊,有时可见小栓子形成[19]。另外,风湿免疫性疾病可导致腹腔及腹膜后多发肿大淋巴结,其他炎症多在病变区域内肠系膜血管周围见多发大小不等的淋巴结,增强扫描呈轻中度均匀强化[20]。上述CT表现与感染性腹膜炎性病变表现相似,但与其不同的是:患者无感染的症状和体征,疼痛症状相对较轻,腹膜刺激征不明显[21],伴发的腹水多为水样密度,淋巴结内无坏死及出现广泛皮下水肿。当发现腹膜弥漫性增厚时,应结合临床特征寻找导致该表现的各种病因,从而提高诊断水平。

|

| 注:患者,女,68岁,肾衰所致的弥漫性非感染性腹膜水肿。CT平扫示肠系膜脂肪组织弥漫性密度增高(黑箭),边界不清;皮下脂肪组织亦见广泛水肿 图 3 非感染性腹膜炎性病变CT图像 |

对于局灶性病变,CT平扫多表现为网膜和肠系膜局部脂肪组织密度增高,边界多模糊,增强扫描多无强化或轻度强化;部分小病变边缘可呈环形相对高密度,边界较清,为栓塞坏死脂肪组织,增强扫描边缘呈轻中度环形强化[10, 15](图 4)。非感染性局灶性炎性病变很少导致腹水。较大的局灶性病变内部及边缘亦可见增生、模糊的肠系膜分支血管[19]。另外,病变周围及较大病变内也见多发大小不等的淋巴结,CT增强扫描呈轻中度均匀强化,内部坏死少见,可与感染性淋巴结进行鉴别。此外,位置分布特征也是诊断的重要提示,如脂膜炎多自肠系膜根部沿肠系膜血管延伸,肠脂垂炎位于结肠旁[22],硬化性腹膜炎(又名腹茧症、包裹性腹膜硬化症)位于局限性扩张梗阻的小肠周围等[23]。但也应注意这些局灶性非感染性炎性病变与憩室炎、阑尾炎、女性生殖系统感染的鉴别。

|

| 注:患者,男,45岁,脂膜炎。CT平扫示肠系膜脂肪组织局限性密度增高,边界欠清(黑箭),内见小淋巴结 图 4 局灶性非感染性炎性病变CT图像 |

3.2 腹膜肿瘤性病变

腹膜肿瘤性病变按其病灶来源分为原发性和继发性肿瘤。原发性腹膜肿瘤少见,常位于卵巢、胃、结肠、胰腺、膀胱、子宫、乳腺及肺等[1, 6, 8]。主要包括浆液性癌、浆液性交界性肿瘤、软组织肉瘤、多囊性间皮瘤、淋巴管瘤、囊性腺瘤样瘤、播散性腹膜平滑肌瘤病和纤维瘤等[21]。原发性肿瘤多表现为局灶性结节或肿块,也可多发。继发性肿瘤较多见,包括转移瘤、假性黏液瘤和淋巴瘤等,其中癌性转移是最常见的弥漫性腹膜疾病,肉瘤性转移常见于胃肠道间质瘤、脂肪肉瘤及平滑肌肉瘤。转移瘤、假性黏液瘤、肉瘤和淋巴瘤均可导致腹膜弥漫性增厚,形成多发结节甚至巨大肿块。腹膜肿瘤的临床表现为腹部疼痛不适、乏力、低热等,缺乏特异性,肿瘤晚期则出现腹胀、腹水、乏力、消瘦、贫血、体质量减轻等恶病质表现[6, 19]。

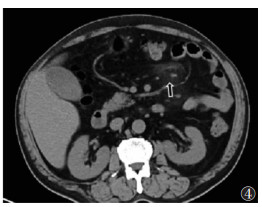

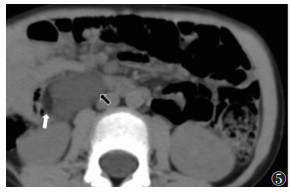

3.2.1 腹膜原发性肿瘤腹膜原发性肿瘤多表现为大小不等的结节或肿块[24]。对于良性肿瘤,除了播散性腹膜平滑肌瘤病CT常表现为多发结节或肿块外[25],其他肿瘤如囊性腺瘤样瘤、纤维瘤、脂肪母细胞瘤等多表现为孤立的结节或肿块,边界清晰,形态规则,周围结构受压移位,增强扫描呈程度不等的均匀强化[24](图 5)。上述病变较小时,易漏诊,病灶较大时,诊断相对容易。良性肿瘤多不合并腹水或出现少量腹水。恶性肿瘤根据病程不同,CT可表现为腹膜的局限性增厚,结节、肿块呈弥漫性改变,增强扫描呈中高度不均匀强化,周围及内部见多发增粗的肿瘤供血血管,此为肿瘤诊断的重要证据[16]。如腹膜原发性浆液性乳头状腺癌(最常见的原发腹膜恶性肿瘤)早期侵犯大网膜呈花边状改变,后逐渐发展为不规则结节样、线样、肿块样增厚(图 6);可伴多发沙砾状、团块状钙化(30%)[16]。恶性腹膜间皮瘤也分为弥漫性和局限性,前者侵袭性强,CT表现为腹膜明显增厚,出现囊实性结节及不规则软组织肿块影,增强扫描实性部分明显强化[16, 26]。腹膜肉瘤也可导致腹膜弥漫性增厚并形成巨大肿块,呈明显不均匀强化,常伴坏死。原发恶性肿瘤易出现血性腹水,合并其他脏器的转移,需与腹膜的转移瘤进行鉴别。

|

| 注:患者,男,4岁,肠系膜脂肪母细胞瘤。CT平扫示右腹部偏后软组织肿块,密度均匀,边界清晰(黑箭),右缘见少许脂肪密度(白箭) 图 5 腹膜原发性孤立性肿瘤CT图像 |

|

| 注:患者,女,57岁,原发性浆液性乳头状腺癌。图 6a为CT平扫,示大网膜增厚呈污垢样改变,内见小结节及片状影(黑箭);左侧结肠旁沟见稍高密度腹水,提示血性腹水(白箭);图 6b为CT增强扫描,示增厚大网膜内见多发增粗的小血管,提示肿瘤供血血管(白箭) 图 6 腹膜原发性弥漫性肿瘤CT图像 |

3.2.2 腹膜继发性肿瘤

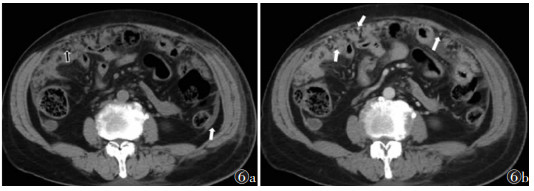

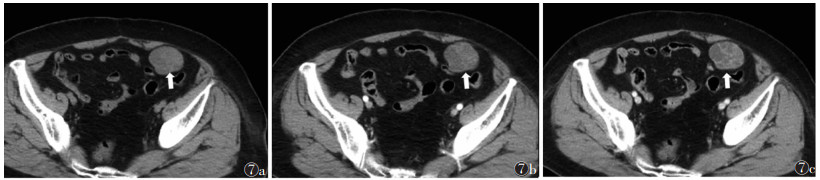

腹膜继发性肿瘤常包括癌性转移、肉瘤性转移、假性黏液瘤和淋巴瘤等。转移性肿瘤多为种植性转移[1, 8, 27-28],最常累及的部位包括子宫直肠陷窝(> 50%)、肠系膜(> 40%)、乙状结肠系膜(约20%)、右结肠旁沟(约18%)和左结肠旁沟等[5]。CT表现多为结节、肿块或弥漫性病变(图 7,8),病变常多发,增强扫描呈不均匀强化。小的腹膜结节易漏诊,CT增强扫描可显著提高其检出率;弥漫性增厚的腹膜内可见多发强化小结节及多发增粗的肿瘤供血血管,可与炎性病变进行鉴别。转移性肿瘤常合并血性腹水,当CT显示多发结节/肿块和大量腹水时需考虑转移瘤的可能[5],同时也应结合病史、体征与感染性疾病进行鉴别。另外,转移瘤诊断的重点是发现原发灶,而原发肿瘤的播散种植方式是发现原发灶位置的重要提示。如卵巢癌多种植于盆腔、右侧结肠旁沟、大网膜、肝脾周围[27-29],胃癌多位于右上腹部及大网膜[13]、结直肠癌多位于右腹部大网膜[5]。常起源于阑尾、卵巢、结肠肿瘤的假性黏液瘤是由于分泌黏蛋白的良性或恶性肿瘤破裂致腹腔内大量黏蛋白性腹水积聚及再分布引起,主要累及膈腹膜及大网膜[30]。累及腹膜的淋巴瘤多起源于胃肠道,以非霍奇金淋巴瘤最常见[19]。在原发灶影像学特征不明显时,须密切结合患者的病史、症状、体征、肿瘤标志物,以及其他检测结果进一步确认。腹膜假性黏液瘤影像学特征较特异,表现为大量密度略高于水的胶冻样黏液集聚在腹腔内,邻近脏器受压移位变形,受压的实性脏器边缘扇贝征改变为其特征表现,形态多较固定;病变晚期,受累的腹膜表面和网膜可有线性间隔及钙化[27]。而腹膜淋巴瘤,初期CT表现为孤立或多发的软组织肿块,随后肿大淋巴结融合成团,边缘分叶,病变密度大部分均匀,增强扫描呈轻度强化,包绕肠系膜血管呈三明治征,同时可伴其他部位肿大的淋巴结[26]。

|

| 注:患者,女,62岁,卵巢粒层细胞网膜局灶转移。图 7a为CT平扫,示左前盆腔内肿块,边界清晰,边缘分叶;图 7b,7c为CT增强扫描,示病灶呈不均匀强化(白箭) 图 7 腹膜继发性孤立性肿瘤CT图像 |

|

| 注: 患者, 女, 45岁, 卵巢癌腹膜弥漫性转移。CT增强扫描显示肝包膜下、腹腔内见多发无或低度强化的低密度灶, 腹膜不规则增厚并强化(黑箭), 腹膜后见多发肿大淋巴结(白箭) 图 8 腹膜继发性弥漫性肿瘤CT图像 |

4 其他腹膜病变的CT特征

除了常见的炎性和肿瘤性病变,腹膜病变还包括其他少见类型,如坏死性假黄色瘤样结节、异物肉芽肿性腹膜炎、胎脂性腹膜炎和胎粪性腹膜炎、腹膜黑色素沉积症、嗜黏液卡红的组织细胞增生、腹膜纤维结节、间皮增生、网膜梗死、网膜疝和出血等多种疾病[26]。这些疾病的影像学特征表现各异,在一定程度上均需与腹膜炎性和肿瘤性病变进行鉴别。如异物肉芽肿性腹膜炎弥漫分布,常易误诊为非感染性炎症、转移瘤和结核等[26]。网膜梗死CT表现多为单发的椭圆形脂肪密度团块,易误诊为局限性炎症[15],需与肠脂垂炎、儿童肠扭转、阑尾炎等鉴别。因此,应提高对这些少见疾病的认识,以减少误诊。

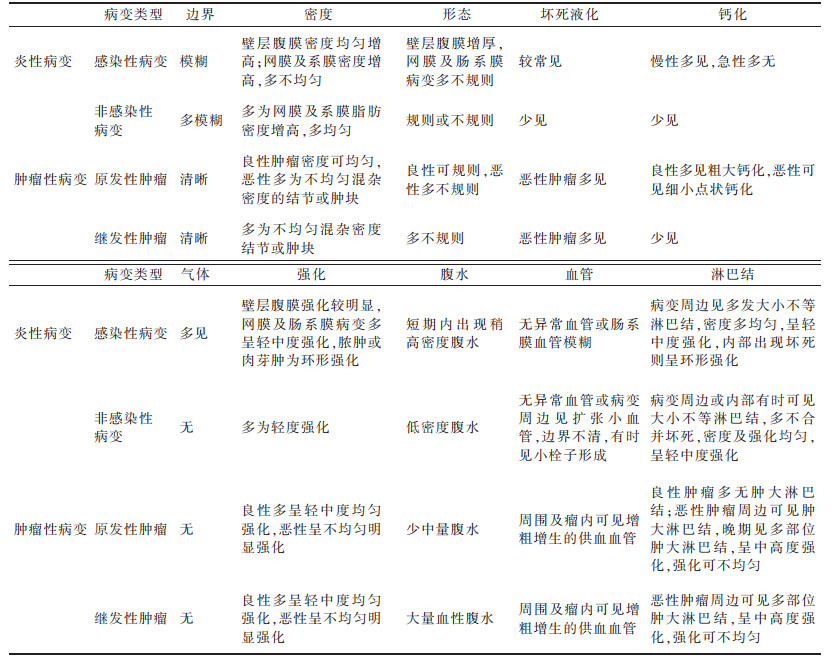

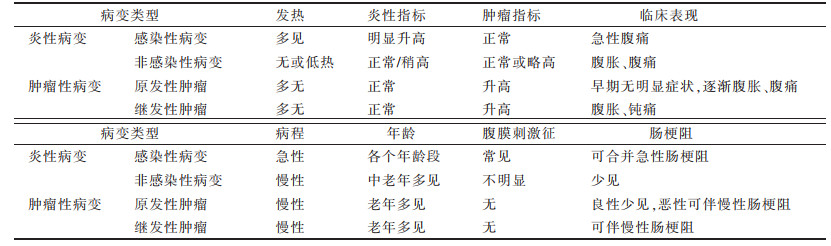

5 鉴别诊断不同类型腹膜病变的CT表现有一定重叠,因此须重视感染和非感染性炎性病变、炎性与肿瘤性病变、原发性和继发性肿瘤、良恶性肿瘤之间的鉴别,鉴别时尤其需密切结合患者的病史、症状、体征及相关临床资料(表 1,2)。

| 表 1 4类腹膜病变的CT鉴别特征 |

|

| 表 2 4类腹膜病变的临床鉴别特征 |

|

6 总结

腹膜病变种类繁多,临床特征缺乏特异性,不同疾病CT特点存在重叠,易导致临床漏误诊。但腹膜感染和非感染性炎性病变、原发性和继发性肿瘤、炎性病变与肿瘤之间,以及良恶性肿瘤之间的CT表现还是有一定区别。因此,在重视腹膜病变直接征象同时,还需密切关注腹水、淋巴结、血管等间接征象,再结合患者的临床表现综合分析,以提高腹膜病变的CT诊断水平。另外,多模态影像技术的联合、影像组学[28]等在解决腹膜疾病诊断难题方面也发挥着重要作用。

| [1] |

VAN 'T SANT I, ENGBERSEN M P, BHAIROSING P A, et al. Diagnostic performance of imaging for the detection of peritoneal metastases: a meta-analysis[J]. Eur Radiol, 2020, 30(6): 3101-3112. DOI:10.1007/s00330-019-06524-x |

| [2] |

马文超, 陈薇, 付蔷, 等. 腹膜弥漫性病变的18F-FDG PET/CT诊断辨析[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2018, 42(2): 192-195. |

| [3] |

HEALY J C, REZNEK R H. The peritoneum, mesenteries and omenta: normal anatomy and pathological processes[J]. Eur Radiol, 1998, 8(6): 886-900. DOI:10.1007/s003300050485 |

| [4] |

王屹, 冯彩珍. 基于影像学视角的腹膜下间隙与腹部盆腔肿瘤转移途径[J]. 中华胃肠外科杂志, 2020, 23(8): 810-816. |

| [5] |

黄维山, 张居忠. 肠系膜窗宽、窗位技术在腹部脏器急性炎性病变诊断中的价值[J]. 现代医院, 2011, 11(3): 65-66. |

| [6] |

KIM S J, KIM H H, KIM Y H, et al. Peritoneal metastasis: detection with 16-or 64-detector row CT in patients undergoing surgery for gastric cancer[J]. Radiology, 2009, 253(2): 407-415. DOI:10.1148/radiol.2532082272 |

| [7] |

朱瑾成, 李俊灏, 刘芳廷, 等. 18F-FDG PET/CT对腹膜良恶性病变的鉴别诊断价值[J]. 国际医学放射学杂志, 2022, 45(5): 522-527. |

| [8] |

DRESEN R C, DE VUYSERE S, DE KEYZER F, et al. Whole-body diffusion-weighted MRI for operability assessment in patients with colorectal cancer and peritoneal metastases[J]. Cancer Imaging, 2019, 19(1): 1. DOI:10.1186/s40644-018-0187-z |

| [9] |

周忠勇, 霍峻峰. 原发性腹膜炎38例[J]. 实用儿科临床杂志, 2005, 20(7): 707-708. |

| [10] |

王建良, 朱玉春, 龚惠明, 等. 腹腔空腔脏器穿孔50例螺旋CT诊断价值分析[J]. 中国实用医刊, 2008, 35(21): 91-93. |

| [11] |

钱锋, 余佩武. 继发性腹膜炎及第三型腹膜炎诊治进展[J]. 消化外科, 2004, 3(2): 135-140. |

| [12] |

薛雁山, 王峻, 王新文. 失代偿期肝硬化CT显示腹膜和腹膜后组织水肿的临床意义[J]. 中华放射学杂志, 2002, 36(5): 424-426. |

| [13] |

叶元君, 张晓辉, 寿张飞. 低血清白蛋白血症腹膜透析相关性腹膜炎临床研究[J]. 中国实用内科杂志, 2014, 34(7): 689-692. |

| [14] |

BIGGINS S W, ANGELI P, GARCIA-TSAO G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 practice guidance by the American association for the study of liver diseases[J]. Hepatology, 2021, 74(2): 1014-1048. |

| [15] |

郑慧, 李蓉, 车国柱, 等. 脂膜炎55例临床特点分析及文献复习[J]. 中华风湿病学杂志, 2019, 23(6): 378-381. |

| [16] |

DEMIR M K, AKER F V, KOKSAL N. Case 98:primary serous papillary carcinoma of the peritoneum[J]. Radiology, 2006, 240(3): 905-909. |

| [17] |

VADI S K, PARIHAR A S, KUMAR R, et al. IgG4-related disease simulating carcinomacolon with diffuse peritoneal carcinomatosis on 18F-FDG PET/CT[J]. Clin Nucl Med, 2018, 43(7): 247-249. |

| [18] |

CHOPRA S, DODD G D, CHINTAPALLI K N, et al. Mesenteric, omental, and retroperitoneal edema in cirrhosis: frequency and spectrum of CT findings[J]. Radiology, 1999, 211(3): 737-742. |

| [19] |

张志飞, 梁矿立, 袁吉欣, 等. 结核性腹膜炎的64排螺旋CT平扫及增强特征分析[J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5(12): 114-116. |

| [20] |

朱维铭, 吴恩昊, 郭振. CT和MRI检查在克罗恩病临床诊断与治疗中的应用价值[J]. 中华消化外科杂志, 2019, 18(12): 1108-1112. |

| [21] |

樊剑锋, 刘小荣, 孟群, 等. 儿童肾病综合征并自发性细菌性腹膜炎临床分析[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2015, 30(11): 848-850. |

| [22] |

CHEN J H, WU C C, WU P H. Epiploic appendagitis: an uncommon and easily misdiagnosed disease[J]. J Dig Dis, 2011, 12(6): 448-452. |

| [23] |

SINGHAL M, KRISHNA S, LAL A, et al. Encapsulating peritoneal sclerosis: the abdominal cocoon[J]. Radiographics, 2019, 39(1): 62-77. |

| [24] |

LEVY A D, ARNAIZ J, SHAW J C, et al. From the archives of the AFIP: primary peritoneal tumors: imaging features with pathologic correlation[J]. Radiographics, 2008, 28(2): 583-607. |

| [25] |

柳华, 周怀君, 王景美, 等. 妊娠合并复发性播散性腹膜平滑肌瘤病一例[J]. 中华妇产科杂志, 2021, 56(6): 438-440. |

| [26] |

VICENS R A, PATNANA M, LE O, et al. Multimodality imaging of common and uncommon peritoneal diseases: a review for radiologists[J]. Abdom Imaging, 2015, 40(2): 436-456. |

| [27] |

梁盼, 赵曦曈, 赵慧萍, 等. CT对胃癌诊断和临床应用价值[J]. 中华放射学杂志, 2020, 54(11): 1141-1144. |

| [28] |

施敏, 张俊. 胃肠道癌腹膜转移的化疗策略[J]. 中华胃肠外科杂志, 2021, 24(3): 214-219. |

| [29] |

周莹, 涂宁, 冯洪燕, 等. 18F-FDG PET/CT联合CA125、HE4在诊断复发性卵巢癌及其腹膜转移预后评估的价值[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2021, 45(10): 611-620. |

| [30] |

张月霞, 蓝宇, 吴改玲. 腹膜假性黏液癌一例[J]. 中华消化内镜杂志, 2015, 32(10): 697-698. |

2023, Vol. 21

2023, Vol. 21