| 16排螺旋CT低管电压联合迭代重建技术头颈部血管成像的研究 |

头颈部CTA作为临床上常用的无创性检查方法,在筛查和诊断头颈部血管病变中发挥着重要作用[1]。但大范围的CTA成像常需较大剂量对比剂维持血管内的浓度,增加了辐射剂量[2]。CT检查导致的射线辐射和对比剂肾病(contrast-induced nephropathy,CIN)越来越受到关注。头颈部CTA“双低”(低剂量对比剂和低X线辐射量)成像亦成为近期CT研究的热点,但研究多集中在64排及以上高档CT[3-4],而对16排CT研究的不多。本研究探讨16排CT低管电压(90 kV)联合迭代重建技术行头颈部血管CTA的可行性。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2015年10月至2016年3月我院怀疑头颈部血管疾病行头颈部CTA的连续16例患者,其中男11例,女5例;年龄25~83岁,平均(65.9±15.3)岁;体质量指数(body mass index,BMI)20.1~29.9 kg/m2,平均(24.8±3.0)kg/m2。本研究经我院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法采用Philips Ingenuity Flex 16排CT行头颈部螺旋扫描。扫描参数:90 kV,200 mAs,扫描速度每圈0.5 s,探测器宽度1.5 mm×16,螺距1.188,重建层厚2 mm,间隔1 mm,触发式扫描,监测层面为主动脉弓,触发阈值80 HU,扫描方向由足侧向头侧,扫描时间6.26~7.74 s,平均(7.02±0.38)s;对比剂采用碘海醇(300 mgI/mL),使用双筒高压注射器,注射对比剂50 mL,后注射生理盐水30 mL,流率均为4 mL/s。记录剂量长度乘积(dose length product,DLP)。

1.3 图像处理和评价将原始图像分别采用滤波反投法(filtered back projection,FBP)、iDose 1、iDose 2、iDose 3、iDose 4、iDose 5重建传至工作站进行图像评价。

客观评价:测量主动脉、颈总动脉、颈内动脉和大脑中动脉各组CT值及标准差(SD),SD作为噪声值(N)。测量时避开明显狭窄侧,如无狭窄取对比剂注射侧的对侧颈总动脉、颈内动脉和大脑中动脉。测量点于颈总动脉选取近端并避开上腔静脉伪影,于颈内动脉选取起始段,于大脑中动脉选取M1段。ROI大小为测量层面管腔面积的1/2,避开狭窄、钙化、软斑块等。

测量同侧颞肌CT值,计算SNR、对比噪声比(CNR),其中,SNR=血管CT值/N,CNR=(血管CT值-颞肌CT值)/N。

主观评价:由2名有经验的影像诊断医师对6组重建图像进行主观评价,意见不一致时协商取得一致。采用5分法评价图像锐利度、噪声、诊断信心:1分,动脉边缘模糊,噪声大,诊断信心不足;2分,动脉边缘较模糊,图像噪声较大,诊断信心受限;3分,动脉边缘尚锐利,图像噪声小,诊断信心可;4分,动脉边缘较锐利,图像噪声较轻,诊断较有信心;5分,动脉边缘锐利,图像几乎无噪声,诊断有信心。

1.4 统计学分析采用SPSS 17.0软件进行统计学分析。年龄和BMI以x±s表示,各组图像N、SNR、CNR采用随机区组设计资料先行方差齐性检验,方差齐时行方差分析,方差不齐时行非参数秩和检验(Kruskal-Wallis H检验)。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 CT射线剂量报告16例DLP范围为411.7~460.5 mGy·cm,中位数452.4 mGy·cm,平均(442.7±17.7)mGy·cm。

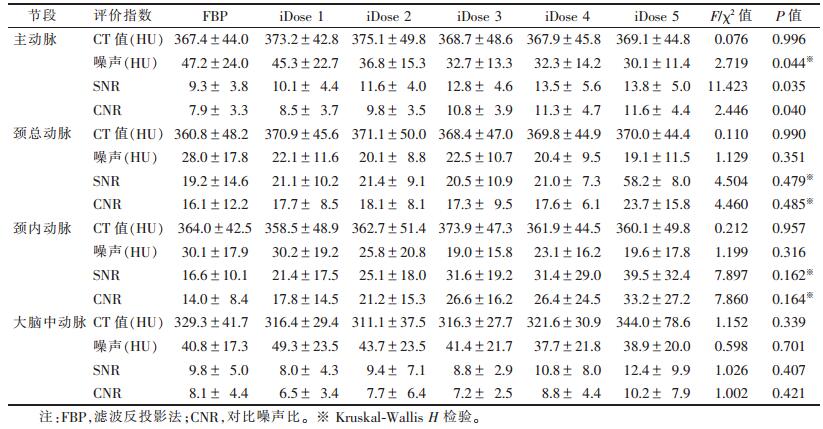

2.2 图像质量客观评价结果(表 1)| 表 1 不同节段血管腔、不同重建方法CT值、图像噪声、SNR、CNR比较(x±s) |

|

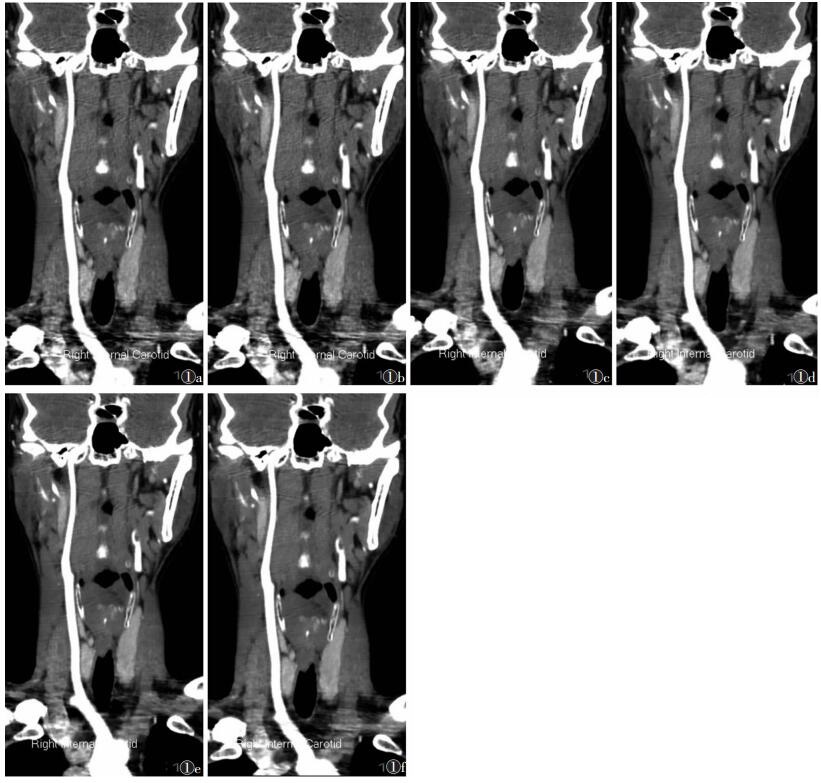

① 主动脉节段:各组CT值差异无统计学意义(P>0.05);噪声、SNR和CNR差异均有统计学意义(均P < 0.05)。以FBP法重建图像噪声最大,iDose 5图像最小;SNR和CNR以FBP法重建图像最小,iDose 5图像最大。②颈总动脉节段:各组CT值、噪声、SNR和CNR差异均无统计学意义(均P>0.05)。iDose 5图像噪声、SNR、CNR与FBP图像两两比较差异均有统计学意义(均P < 0.05)。FBP法重建图像噪声最大,iDose 5图像最小;FBP法重建图像SNR和CNR最小,iDose 5法重建图像最大(图 1)。③颈内动脉节段:各组CT值、噪声、SNR和CNR差异均无统计学意义(均P>0.05)。两两比较发现,SNR和CNR以FBP法重建图像最小,iDose 5图像最大,差异均有统计学意义(均P < 0.05)。④大脑中动脉节段:各组CT值、噪声、SNR和CNR差异均无统计学意义(均P>0.05)。两两比较发现,iDose 1图像SNR和CNR最小,iDose 5图像最大,差异均有统计学意义(均P < 0.05)。

|

| 图 1 男,55岁,右颈总动脉、颈内动脉的MPR图像(窗宽400 HU,窗位80 HU)。随迭代等级的增加,图像噪声逐渐降低,图像质量改善 图 1a 滤波反投影法(FBP)的重建图像,颈总动脉SD为32.3 HU,SNR为12.9 图 1b iDdose 1的重建图像,颈总动脉SD为30.8 HU,SNR为13.6 图 1c iDose 2的重建图像,颈总动脉SD为27.1 HU,SNR为15.7 图 1d iDose 3的重建图像,颈总动脉SD为25.9 HU,SNR为16.5 图 1e iDose 4的重建图像,颈总动脉SD为24.4 HU,SNR为17.4 图 1f iDose 5的重建图像,颈总动脉SD为22.8 HU,SNR为18.6 |

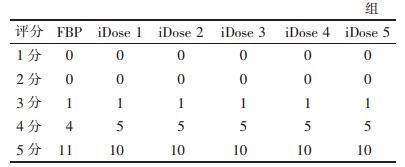

2.3 图像质量主观评价结果(表 2)

| 表 2 6种重建方法图像质量总体主观评价结果 |

|

16例中,每例得到6组重建图像,其中5分61组,4分29组,3分6组,无3分以下的重建图像,所有图像质量均满足临床要求。

3 讨论头颈部CTA已广泛应用于筛查和诊断头颈部血管病变,但由此产生的辐射剂量、潜在的CIN风险及重要并发症也越来越受到临床关注[5]。目前“双低”技术在64排以上CT头颈部血管成像中得到广泛运用,但仍有许多基层医院使用16排CT,无法使用“双低”技术行头颈CTA检查,而目前16排CT随着机器性能提高,越来越多的配置了迭代技术。16排CT可在不影响影像诊断质量的前提下降低头颈部CTA辐射剂量及对比剂用量。

理论上,CT的辐射剂量与管电压的平方呈线性相关,因此,降低管电压能有效降低CT辐射剂量。曹国全等[6]研究了80、100和120 kV管电压条件下脑血管CT成像中的容积CT剂量指数(volume CT dose index,CTDIvol)、DLP及有效剂量,结果发现管电压为100 kV时的上述指标较120 kV条件下分别降低39.29%、39.52%和39.42%;而当管电压降至80 kV时,上述指标则分别降低66.88%、67.02%和67.31%。Sun等[7]也有类似的研究结果。由此可见,低管电压CT成像是一种降低CT辐射剂量的有效方法。本研究采用16排CT机,选择90 kV的管电压,患者的DLP平均值为(442.7±17.7)mGy·cm。在后续研究中,可进一步降低管电压,观察并比较CT辐射剂量。

降低管电压不可避免地增加CT图像噪声,而图像噪声是影响图像质量的重要因素,尤其是对脑动脉这种小血管CT成像影响更明显[8]。因此,如何合理降低管电压以减少CT辐射剂量,同时减少噪声对图像质量的影响亦是重要的研究课题。迭代重建算法是CT图像重建的2种方法之一(另一个方法是解析重建,FBP),通常使用最大似然-期望最大化法进行计算[9],能有效去除噪声并加强组织结构的显示。本研究比较了FBP和迭代重建技术iDose 1、iDose 2、iDose 3、iDose 4和iDose 5重建图像的噪声、SNR、CNR及血管腔内的CT值变化情况。结果发现,各血管节段运用不同图像重建方法重建的图像中,血管腔内的CT值均无明显差异(均P>0.05),这是因为相同物质CT值的大小变化主要与管电压相关,当降低管电压,X线光子能量降低,高原子序数元素的组织或结构(如血管中的含碘对比剂)光电效应显著增强,导致该组织对X线的衰减增加,表现为其CT值显著升高。而本研究管电压固定为90 kV,理论上各种图像重建算法对CT值无影响,结果也证明了这一点。

降低管电压不但能减少患者的辐射剂量,还能增加含碘对比剂的CT值,降低对比剂用量[10],相对64排以上CT,16排CT头颈部CTA需更长的扫描时间,减少更多的对比剂使用量,具有更重要的意义。本研究图像满意,既减少了对比剂用量、降低了CIN发生率,又为基层患者节约了医疗费用。

本研究中迭代重建算法图像噪声、SNR、CNR普遍优于FBP重建算法图像,尤以主动脉段明显,上述3个指标在不同重建算法图像中的差异均有统计学意义(均P < 0.05),而在迭代重建图像中,随着迭代水平的提高,噪声逐步减小,以iDose 5算法图像噪声、SNR、CNR为佳。

16排CT因为探测器数目及扫描速度的影响,参数选择受到限制。本研究扫描速度每圈0.5 s,螺距1.188,探测器宽度1.5 mm,扫描完头颈时间约7 s,层厚2 mm,间隔1 mm重建,较薄层扫描使用更少的对比剂用量及较轻的脑静脉伪影,但在细节显示方面仍有差距。本组在颈内动脉及大脑中动脉节段不同重建方法图像上噪声、SNR、CNR差异均无统计学意义。

本研究表明,在16排CT上相对于FBP图像算法,迭代重建算法能有效减少图像噪声,提高横断面图像质量及脑血管的三维图像质量,同时减少了对比剂用量。因此,在高水平迭代重建时,其强大的降噪能力对低管电压扫描噪声水平升高进行弥补,使得由于降低管电压而引起的噪声变化相对不明显,今后笔者将进一步研究更低管电压联合迭代重建应用于16排头颈部血管CTA的可行性。

| [1] |

Koelemay MJ, Nederkoorn PJ, Reitsma JB, et al. Systematic review of computed tomographic angiography for assessment of carotid disease[J]. Stroke, 2004, 35: 2306-2312. DOI:10.1161/01.STR.0000141426.63959.cc |

| [2] |

Mnyusiwalla A, Aviv RI, Symons SP. Radiation dose from multidetector row CT imaging for acute stroke[J]. Neuroradiology, 2009, 51: 635-640. DOI:10.1007/s00234-009-0543-6 |

| [3] |

江柳, 赵永为, 王霄英, 等. 100 kVp条件下碘克沙醇(270 mgI/mL)应用于头颈部CTA检查的可行性研究[J]. 放射学实践, 2014, 29(4): 361-364. |

| [4] |

Wintersperger B, Jakobs T, Herzog P, et al. Aorto-iliac multidetector-row CT angiography with low kV settings:improved vessel enhancement and simultaneous reduction of radiation dose[J]. Eur Radiol, 2005, 15: 334-341. DOI:10.1007/s00330-004-2575-y |

| [5] |

祁丽, 张龙江, 卢光明. "双低"CT血管成像的应用现状[J]. 国际医学放射学杂志, 2014, 37(2): 142-146. DOI:10.3874/j.issn.1674-1897.2014.02.Z0209 |

| [6] |

曹国全, 唐坤, 潘克华, 等. 低管电压联合迭代重建技术在脑血管CT成像中的应用[J]. 温州医科大学学报, 2014, 44(10): 718-722. DOI:10.3969/j.issn.2095-9400.2014.10.005 |

| [7] |

Sun G, Ding J, Lu Y, et al. Comparison of standard and low-tube voltage 320-detector row volume CT angiography in detection of intracranial aneurysms with digital subtraction angiography as gold standard[J]. Acad Radiol, 2012, 19: 28l-288. |

| [8] |

Ertl-Wagner BB, Hoffmann RT, Bruning R, et al. Multidetector row CT angiography of the brain at various kilovoltage settings[J]. Radiology, 2004, 231: 528-535. DOI:10.1148/radiol.2312030543 |

| [9] |

Liu YJ, Zhu PP, Chen B, et al. A new iterative algorithm to reconstruct the refractive index[J]. Phys Med Biol, 2007, 52: 5-13. DOI:10.1088/0031-9155/52/12/L01 |

| [10] |

Zhang WL, Li M, Zhang B, et al. CT angiography of the head and-neck vessels acquired with low tube voltage, low iodine, and iterative image reconstruction:clinical evaluation of radiati on dose and image quality[J]. PLoS One, 2013, 8: 81486. DOI:10.1371/journal.pone.0081486 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16