| 股骨假肌源性血管内皮瘤1例 |

1b. 浙江省丽水市中心医院放射科,浙江 丽水 323000;

2. 浙江省影像诊断与介入微创研究重点实验室,浙江 丽水 323000

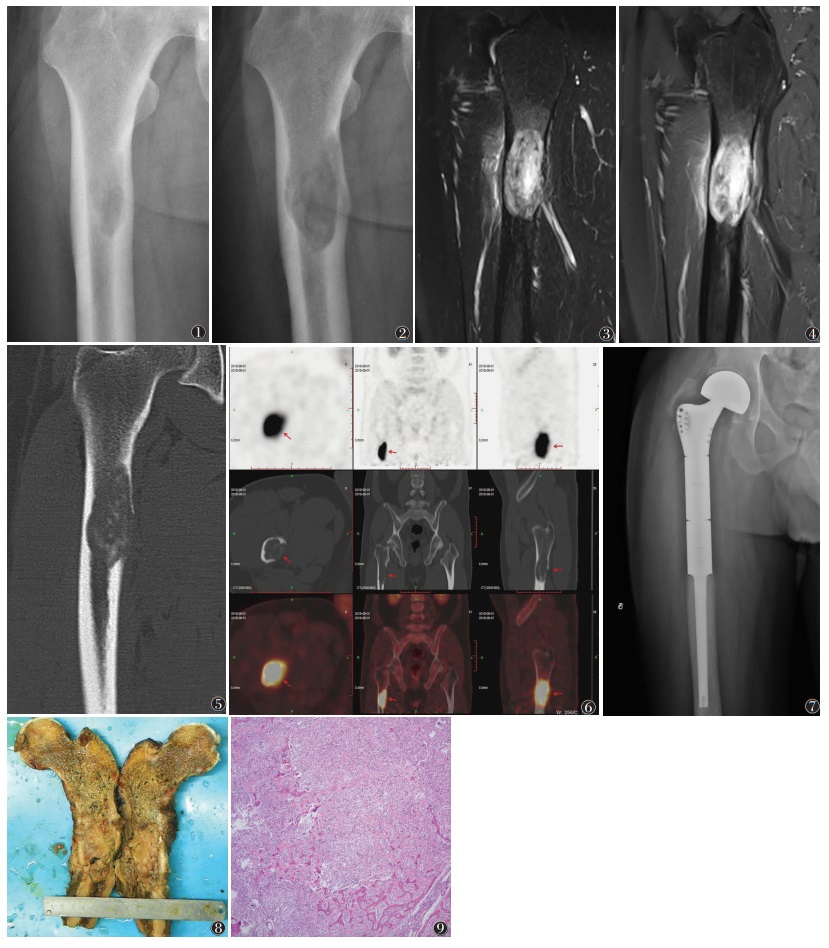

男,38岁,因“右大腿疼痛不适4个月”于2018年2月26日入我院诊治,行股骨X线平片(图 1)、CT平扫+增强扫描+三维重建、MRI增强扫描,影像诊断考虑“良性或交界性骨肿瘤”;股骨病灶穿刺活检病理示“血管内皮源性肿瘤,假肌源性血管内皮瘤可能性大,建议完整切除病灶后明确”。6月20日至8月11日多种影像学检查均提示“股骨病灶较前(相比2月的首次检查结果)增大(图 2),考虑恶性肿瘤”。8月19日在我院接受“右股骨中上段骨肿瘤大段切除+肿瘤髋关节假体重建术+血管、神经探查术”,病理结果示“假肌源性血管内皮瘤(pseudomyogenic haemangioendothelioma,PH)”,治疗2周后出院。后每6个月复查1次,末次复查时间为2021年3月11日,影像学检查结果均提示无肿瘤复发或转移。

|

| 图 1~9 男,38岁 图1 首次(2018年2月)X线平片,示右股骨上段无明显硬化边的低密度骨质破坏区 图2~6 6个月后(2018年8月)复查 图2 X线平片显示病灶有增大 图3 T2WI+脂肪抑制序列,病灶呈不均匀高信号,周围软组织内亦可见斑片状异常信号 图4 MRI增强扫描病灶呈不均匀显著强化 图5 CT冠状位MPR,示病灶内多发钙化,局部穿透骨皮质 图6 PET/CT示右股骨上段骨质破坏,FDG代谢明显增高 图7 术后X线平片 图8 手术大体标本剖面图 图9 病理示肿瘤细胞呈梭形,部分呈上皮样,排列成束状、片状、席纹状,细胞核呈空泡状,核仁明显,肿瘤细胞胞浆嗜酸性,核分裂象少见,肿瘤间质内见散在中性粒细胞浸润(HE,高倍放大) |

实验室结果:血常规、肿瘤标志物等实验室检查结果未见明显异常。

X线平片(DR)示:右股骨上段不规则低密度骨质破坏区,无明显硬化边,无明显软组织肿块形成及骨膜反应。MRI示:病灶在T1WI上信号类似肌肉组织,T2WI呈不均匀高信号(图 3);增强扫描呈显著不均匀强化,局部骨皮质中断破坏,周围软组织在T2WI上见片状不均匀高信号伴较明显强化(图 4)。CT示病灶内多发斑点或扭曲的细条状钙化,骨皮质受累中断,但无明显骨膜反应(图 5),病灶的强化表现类似MRI。PET/CT示病灶呈FDG高代谢(图 6)。术后X线平片见图 7。

病理大体所见:股骨中上段内见鸡蛋大小韧性肿瘤组织,突破骨皮质,侵犯内侧周围组织,肿瘤下缘距离截取断端4~5 cm,肿瘤上缘距离粗隆5~6 cm(图 8)。镜下所见:肿瘤细胞呈梭形,部分呈上皮样,排列成束状、片状、席纹状,细胞核呈空泡状,核仁明显,肿瘤细胞胞浆嗜酸性,核分裂象少见,肿瘤间质内见散在中性粒细胞浸润(图 9),切缘阴性。免疫组化:抗波形纤维蛋白Vimentin(+)、角蛋白CK(部分+)、CD99(+)、平滑肌肌动蛋白(SMA)散在弱+、ALK(-)、Ki-67(10%+,局灶30%~40%)、CD34(-)、CD31部分+、Myogenin(-)、CD1a(-)。综上,考虑PH。[本例经浙江大学医学院附属第二医院(滨江院区)病理科会诊]。

讨论:PH是罕见的血管源性肿瘤,其与上皮样肉瘤样血管内皮瘤在细胞形态上均类似于上皮样肉瘤,同时也均伴上皮性及血管内皮细胞的免疫标志物阳性。最新的WHO(2020版)软组织肿瘤分类中两者被归属于同一类型的中间型血管肿瘤,称为假肌源性(上皮样肉瘤样)血管内皮瘤[1]。PH好发于40岁以内的中青年人,主要发生于软组织,约1/4原发于骨[2],其临床表现以相应部位不同程度的疼痛多见,多数无全身症状。

由于缺乏相对特异的临床体征、实验室检查指标(如肿瘤标志物)和影像学特征,目前PH的确诊仍依赖于病理。近来有研究认为,t(7;19)(q22;q13)染色体易位对PH具有较高的诊断特异度,可能有助于术前诊断[2]。笔者认为,尽管PH缺乏影像特征,但影像学检查仍能够对良恶性鉴别、术前评估及术后复发监测发挥重要作用。本例骨皮质侵蚀中断、PET/CT显示FDG高代谢、病灶在短期内明显增大均提示病灶可能为恶性;同时T2WI呈较明显高信号伴增强扫描显著强化有助于提示病灶可能为血管源性肿瘤;MRI的高软组织分辨力也能够辅助判断周围组织受累情况,从而指导手术范围的确定。

PH的主要治疗方式包括手术切除(包括截肢)、射频治疗及放疗,对极罕见的PH伴转移患者应用依维莫司(mTOR抑制剂)可能有效;尽管PH很少出现内脏或淋巴结转移,但存在术区边缘软组织局部复发风险,因此对PH的外科治疗应行肿物扩大切除术[3-5]。本例行扩大切除术,目前预后良好。

| [1] |

蔡俊娜, 彭芳, 李里香, 等. 上皮样肉瘤样血管内皮瘤的临床病理学观察[J]. 中华病理学杂志, 2011, 40(1): 27-31. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2011.01.007 |

| [2] |

衣利磊, 刘壮盛, 谢乐, 等. 骨原发假肌源性(上皮样肉瘤样)血管内皮瘤的临床病理及影像学特征[J]. 放射学实践, 2018, 33(4): 417-422. |

| [3] |

李红霞, 范钦和, 张智弘, 等. 上皮样肉瘤样血管内皮瘤临床病理分析[J]. 中华病理学杂志, 2012, 41(11): 767-768. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2012.11.013 |

| [4] |

周颖, 陆江阳. 上皮样肉瘤样血管内皮细胞瘤临床病理观察[J]. 诊断病理学杂志, 2016, 23(11): 806-808. |

| [5] |

OZEKI M, NOZAWA A, KANDA K, et al. Everolimus for treat-ment of pseudomyogenic hemangioendothelioma[J]. J Pediatr Hematol Oncol, 2017, 39(1): 328-331. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20