| 血管瘤型脑膜瘤的CT和MRI表现 |

2. 广东药科大学附属第一医院病理科,广东 广州 510080

脑膜瘤是最常见的颅内脑外肿瘤,病理上分15个亚型,影像学表现多样;血管瘤型脑膜瘤是其中的一个病理亚型,临床较少见,其影像学表现具有一定特征性。笔者收集2012年5月至2018年10月我院经病理证实的血管瘤型脑膜瘤24例,分析其CT及MRI特征,以提高对该肿瘤的认识。

1 资料与方法 1.1 一般资料24例中,男8例,女16例;年龄29~68岁,平均46岁。22例在我院行手术治疗,2例在外院行手术治疗,24例术后病理均为血管瘤型脑膜瘤。

1.2 仪器与方法24例中20例行CT平扫、增强扫描及CTA,其中16例同时行MRI平扫、增强扫描及MRA,2例行MRI平扫、增强扫描及PWI,2例未行MRI检查;4例行CT平扫,其中2例行MRI平扫、增强扫描、MRA及MRS,另2例未行MRI检查。

1.2.1CT采用GE Optima CT660 128层螺旋CT。常规平扫及增强扫描采用容积扫描,扫描参数:120 kV,100~150 mA,重建层厚及层距均为1.25 mm,增强扫描采用高压注射器经肘静脉注射对比剂碘佛醇(浓度350 mgI/mL),剂量80 mL,流率4.0 mL/s,扫描动脉期及静脉期。头部CTA采用减影法扫描,扫描参数:100 kV,100~450 mA,层厚及层距均为0.625 mm;患者取仰卧位,头先进,采用高压注射器经肘静脉注射对比剂碘佛醇(浓度350 mgI/mL),剂量80 mL,注射流率5.0 mL/s,对比剂注射结束后,注射生理盐水30 mL,流率5.0 mL/s;采用减影后图像行VR,非减影原始增强数据行MPR及MIP了解血管,层厚5~20 mm。

1.2.2MRI采用Philips Achieva 1.5 T超导型MRI扫描仪,头颈联合线圈。扫描序列及参数:平扫横轴位T1WI TR/TE 488 ms/15 ms、T2WI TR/TE 3 800 ms/100 ms,冠状位T2WI FLAIR TR/TE 6 000 ms/120 ms,矢状位T2WI SPIR TR/TE 4 000 ms/100 ms,均为TSE序列,层厚均为6 mm,层距1 mm;增强扫描采用高压注射器经肘静脉注射Gd-DTPA,剂量0.2 mmol/kg体质量,流率2 mL/s,后用20 mL生理盐水冲管,再行横断、矢状及冠状位T1WI扫描,参数同平扫T1WI。MRA采用时间飞跃法(TOF),TR/TE 23 ms/6.9 ms,层厚1.4 mm,层距0.7 mm,翻转角20°。1H-MRS采用单体素短TE,TR/TE 2 000 ms/35 ms,FOV 20 mm×20 mm。

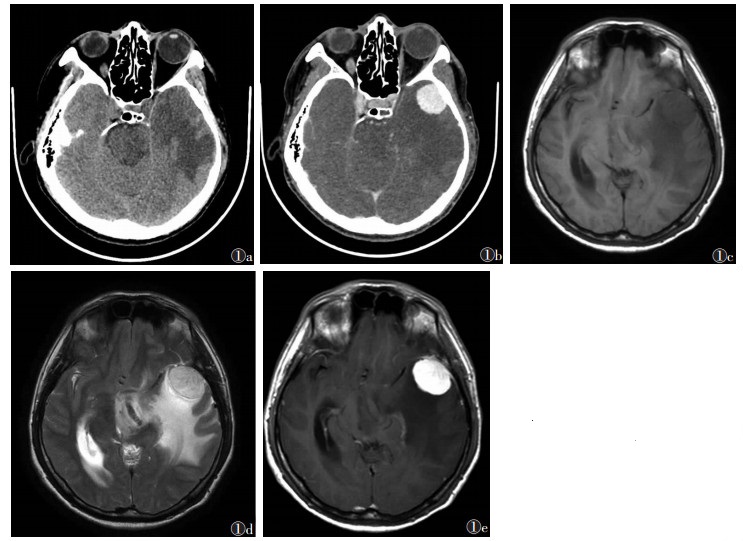

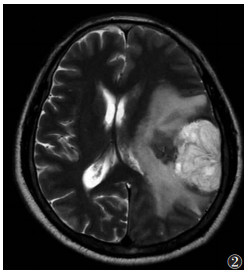

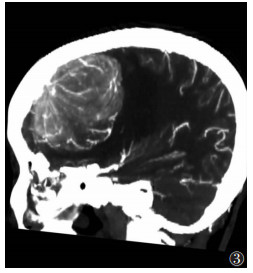

2 结果24例均为单发肿块,边界清楚光整,22例呈圆形或类圆形,2例呈分叶状;直径23~57 mm,平均45 mm;20例密度或信号均匀,4例见散在囊变,2例见小斑片状钙化;24例均表现为CT低密度,其中20例MRI检查T1WI均呈低信号,T2WI均呈高信号,增强扫描均显著强化;2例较小病灶瘤周水肿较轻,余22例肿瘤占位效应显著,瘤周水肿明显(图 1);22例行CT或MRI检查者肿瘤内见多发血管影,CT增强扫描表现为高密度,MRI平扫T1WI及T2WI表现为流空的低信号,其中16例肿块内血管表现为从肿瘤基底部脑膜附着处向肿瘤内呈放射状分布,似绽放的烟花,称为“烟花征”(图 2),出现率为66.7%(16/24),以CTA MIP模式下的MPR显示较直观(图 3);2例行MRI灌注,病灶呈高灌注。24例病理均提示肿瘤含不同程度的扩张、充血血管。

|

| 图 1 男,35岁,血管瘤型脑膜瘤 图 1a CT平扫示左侧颞部类圆形低密度结节,边界清楚 图 1b 增强扫描明显强化 图 1c T1WI呈低信号 图 1d T2WI呈高信号图 1e MRI增强扫描明显、均匀强化,肿块周围脑实质见大片水肿 |

|

| 图 2 男,55岁,血管瘤型脑膜瘤。T2WI示从肿块基底部向肿瘤内呈“烟花状”分布的流空血管影 |

|

| 图 3 女,43岁,血管瘤型脑膜瘤。CTA MPR示从肿块基底部向肿瘤内呈“烟花状”分布的血管影 |

3 讨论

脑膜瘤是颅内非神经上皮细胞来源的常见良性肿瘤,起源于蛛网膜内皮细胞,发病率占颅内肿瘤的15%~20%[1],仅次于胶质瘤,常见于中年女性。WHO(2016)中枢神经系统肿瘤分类中把脑膜瘤分成15个亚型,血管瘤型脑膜瘤是其中一个亚型,属于WHO Ⅰ级肿瘤[2]。临床症状取决于病变部位、大小及周围水肿情况,常以头痛、恶心、呕吐等颅内高压为主要表现。血管瘤型脑膜瘤是富血供肿瘤,病理上瘤内血管成分较多,表现为管径不一的血管瘤结构或高度扩张的薄壁海绵状血管瘤结构,均为分化成熟的血管。可见吞噬脂质的泡沫状细胞;细胞核多形性、深染,不伴活跃的核分裂象、坏死及侵袭等[3]。

3.1 脑膜瘤的影像学表现血管瘤型脑膜瘤影像表现既有一般脑膜瘤的常见表现,又有自身特点。

3.1.1 一般CT、MRI表现① 好发于大脑镰旁、大脑凸面、蝶骨嵴,也可发生于桥小脑角区、脑室等部位。②形态规则,多呈圆形或类圆形,部分可呈浅分叶状,与周围组织分界清晰。③以宽基底与颅骨或脑膜相连,邻近颅骨可出血增生硬化或压迫吸收,脑膜可出现“脑膜尾征”。④相邻脑实质受压凹陷,可出现“白质塌陷征”。⑤肿瘤内密度或信号均匀。

3.1.2 CT、MRI特征表现① 肿瘤密度及信号。血管瘤型脑膜瘤CT平扫多呈低密度,MRI扫描T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,T2WI信号强度高于其他亚型,原因可能为:丰富的血窦内含有大量流动缓慢的血液,采集到的信号具有静止血液的部分特性;流入效应参与了高信号的形成;血管退变引起的水分积聚也会产生较高的信号。这些因素综合起来可能导致血管瘤型脑膜瘤T2WI信号较高[4]。②肿瘤内血管。血管瘤型脑膜瘤血供非常丰富,CT及MRI可见多发增粗或流空的血管影,增强扫描显著强化。以往文献[5]均将丰富的肿瘤血管作为血管瘤型脑膜瘤的一个特点,并在组织学上基于血管管径的差别对血管瘤型脑膜瘤进一步分类,但在影像表现上仅提到多发流空的血管影及增强扫描显著强化,有文献[6]提出瘤内出现血管流空信号是血管瘤型脑膜瘤的特征性表现,但并未对肿瘤内血管的分布特点进一步描述。本组24例中16例肿瘤内血管表现为供血动脉从肿瘤基底部向肿瘤内发出较多的“烟花征”血管影。其他类型的脑膜瘤及颅内富血供肿瘤内均未见此血管影,推测其原因可能为:脑膜瘤为起源于脑膜的脑外肿瘤,主要由颈外动脉系统动脉供血,因此发生肿瘤时其供血动脉首先于肿瘤附着处脑膜开始增生并以此为中心向肿瘤内呈放射状发出较多肿瘤血管。“烟花征”可认为是血管型脑膜瘤的特征性表现,但因本组例数较少,有待进一步验证。③肿瘤内坏死、囊变、出血及钙化少见[3, 7]。本组2例见散在囊变,1例见小斑片状钙化。④DWI表现。徐鹏等[8-9]研究发现,血管瘤型脑膜瘤的扩散不受限,ADC值较正常脑组织高,DWI高信号为“T2透过效应”所致,其机制可能与血管瘤型脑膜瘤富含丰富的海绵状血管成分、内含缓慢流动的血液有关。但目前关于DWI及ADC值对脑膜瘤亚型鉴别的研究尚无定论,雍昉等[10]对56例脑膜瘤ADC值测量分析认为,不同亚型脑膜瘤的ADC值存在差异,而有研究者[11]认为DWI虽有助于脑膜瘤的分级,却对其病理分型价值有限;Santelli等[12]亦认为DWI及ADC值不能对脑膜瘤分级及其亚型的鉴别提供帮助。本组均未行DWI。⑤灌注成像表现。血管瘤型脑膜瘤在各型脑膜瘤中血供最丰富,其相对脑血容量在各型脑膜瘤中最高,同时由于肿瘤的平均通过时间主要取决于肿瘤血管的迂曲度和对比剂在细胞外间隙的分布,血管瘤型脑膜瘤的肿瘤血管明显扩张迂曲,对比剂在血管内通过相对缓慢,所以其相对平均通过时间在各型中最长[13]。本组2例行灌注成像,提示病变明显高灌注。⑥瘤周水肿。常见病理类型的脑膜瘤瘤周一般水肿较轻或无水肿,这是脑膜瘤区别于其他脑肿瘤的一个征象,但血管瘤型脑膜瘤瘤周水肿发生概率较其他病理类型高,文献[3]报道最高达81.4%,本组22例肿瘤周围出现显著水肿,与文献报道基本一致,提示瘤周水肿可能为血管瘤型脑膜瘤的另一个特征表现,其原因考虑为肿瘤较大压迫周围脑组织或静脉窦导致脑组织的血管源性水肿及肿瘤内丰富的血管簇引起血管内皮生长因子的过度表达,进而促进瘤周水肿的生成[14]。

3.2 鉴别诊断血管瘤型脑膜瘤主要需与以下几种疾病相鉴别:①间变性/恶性脑膜瘤,因生长速度快常表现为形态不规则或呈分叶状,易出现囊变、坏死及出血,密度或信号不均匀,增强扫描不均匀强化,瘤周水肿更加显著,骨质破坏更常见。②血管外皮细胞瘤,其发生部位、临床表现及其神经影像学特点均与血管瘤型脑膜瘤相似,鉴别存在一定难度,可从以下几方面鉴别:a.临床特点。血管外皮细胞瘤可发生于任何年龄,高峰年龄为38~45岁,男女比例约1.4:1[15],具有侵袭性生物学行为,易复发及转移;而血管瘤型脑膜瘤好发于中年女性,是一种良性肿瘤。b.影像表现。血管外皮细胞瘤与硬脑膜多以窄基底相连,肿瘤较大,呈分叶状,密度或信号不均匀,囊变坏死多见,增强扫描不均匀强化;因具有侵袭性生物学行为,可引起邻近骨质破坏;而血管瘤型脑膜瘤形态规则、信号均匀,增强扫描均匀强化,颅骨多表现为增生改变。血管外皮细胞瘤因坏死囊变较多,水分子弥散自由度较高,DWI呈低信号,而血管瘤型脑膜瘤囊变坏死较少、DWI呈高信号。c.瘤内血管。尽管两者均为富血供肿瘤并可见到流空血管影,但血管外皮细胞瘤瘤内血管分布无规律性,而血管瘤型脑膜瘤瘤内血管可见特征性的“烟花征”。

综上所述,血管瘤型脑膜瘤既有一般脑膜瘤的特点,又具有自身的影像特点。“烟花征”是血管瘤型脑膜瘤的特征性表现,但由于本研究例数较少,且其形成机制尚未有足够的理论依据,需在以后工作中进一步验证。

| [1] |

鱼博浪. 中枢神经系统CT和MR鉴别诊断[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 2005: 148-165.

|

| [2] |

Louis DN, Perry A, Reifenberger G, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System[J]. Acta Neuropathol, 2016, 131: 803-820. DOI:10.1007/s00401-016-1545-1 |

| [3] |

李敬华, 王玉峰, 陈绪珠. 颅内血管瘤型脑膜瘤的MRI表现[J]. 泰山医学院学报, 2008, 29(9): 691-692. DOI:10.3969/j.issn.1004-7115.2008.09.019 |

| [4] |

杜笑松, 刘起旺, 薛雁山, 等. 脑膜瘤几种亚型MRI表现与病理对照研究[J]. 中国临床医学影像杂志, 2006, 16(3): 121-124. DOI:10.3969/j.issn.1008-1062.2006.03.001 |

| [5] |

Hasselblatt M, Nolte KW, Paulus W. Angiomatous meningioma:a clinicopathologic study of 38 cases[J]. Am J surg Pathol, 2004, 28: 1390-1393. |

| [6] |

赵建洪, 周俊林, 董驰, 等. 血管型脑膜瘤的MR表现与病理对照[J]. 兰州大学学报, 2011, 37(1): 74-77. |

| [7] |

陈荣, 彭德昌, 胡祖力, 等. 颅内血管周细胞瘤与血管型脑膜瘤的磁共振成像征象对比分析[J]. 磁共振成像, 2016, 7(3): 173-179. |

| [8] |

徐鹏, 徐凯, 吕璐璐. 血管型脑膜瘤的常规MRI、DWI特征与病理基础[J]. 实用放射学杂志, 2014, 30(6): 911-922. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2014.06.005 |

| [9] |

李桥, 周碧婧, 何慧瑾, 等. ADC值在鉴别血管外皮细胞瘤及脑膜瘤中的应用[J]. 中国医学计算机成像杂志, 2015, 21(5): 419425. |

| [10] |

雍昉, 张发林, 潘爱珍, 等. 常规MRI结合DWI在良恶性脑膜瘤鉴别诊断中的应用[J]. 放射学实践, 2010, 25(8): 851-854. DOI:10.3969/j.issn.1000-0313.2010.08.007 |

| [11] |

Filippi CG, Edgar MA, Ulug AM, et al. Appearance of mening iomas on diffusion-weighted images:correlating diffusion const antswith histopathologic findings[J]. AJNR, 2001, 22: 65-72. |

| [12] |

Santelli L, Ramondo G, Della Puppa A, et al. Diffusion-weighted imaging does not predict histological grading in meningiomas[J]. Acta Neurochir(Wien), 2010, 152: 1315-1319. DOI:10.1007/s00701-010-0657-y |

| [13] |

钱银锋, 郑裴群, 余永强, 等. 磁共振灌注成像在脑膜瘤术前分型中的价值[J]. 实用放射学杂志, 2005, 21(11): 1132-1135. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2005.11.004 |

| [14] |

陈明, 李凤, 刘春英, 等. 颅内血管周细胞瘤的影像学特征与病理对照研究[J]. 放射学实践, 2014, 29(1): 49-52. |

| [15] |

唐菲, 刘辉. 颅内血管周细胞瘤的MRI表现与病理对照分析[J]. 临床放射学杂志, 2014, 33(9): 1438-1441. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17