| 成人上颌第一前磨牙与牙槽突颊腭向角度关系的CBCT测量研究 |

2. 山东省烟台市口腔医院牙体牙髓科,山东 烟台 264000;

3. 滨州医学院口腔医学院,山东 烟台 264000

近年来,种植修复技术的迅猛发展为治疗口腔牙列缺失提供了极大帮助,但随着种植技术的广泛开展,种植失败患者也明显增多,其失败原因也受到广泛关注[1]。其中种植体植入角度不良,即种植体倾斜是种植失败的重要影响因素之一[2]。临床研究发现,上颌第一前磨牙区骨质结构相对薄弱,且存在明显颊侧凹陷角,对种植体植入角度要求更为严格,因此测量该部位牙槽突种植相关生理角度对指导确定种植体植入方向具有一定临床价值,但目前国内外针对上颌第一前磨牙区牙槽骨颊腭向位置关系的研究还处于空白。为此本研究选择CBCT测量上颌第一前磨牙-牙槽突生理倾斜角的大小,以期为确定种植体植入方向、避免种植失败提供参考。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2017年6月至2018年3月在济南市口腔医院行CBCT的患者330例,其中符合纳入与排除标准的52例纳入研究,男25例,女27例;年龄20~55岁,平均(37.82±15.73)岁。

纳入标准:①咬合关系正常的成年人;②上颌前磨牙及颌骨发育正常;③牙周结构完整;④CBCT图像清晰,满足测量需求。排除标准:①牙列拥挤;②有既往治疗史,如冠修复、根管治疗、正畸等;③邻牙病变影响测量数据准确性;④牙缺失过多,影响咬合关系。

1.2 仪器与方法使用意大利NEW-TOM 5G CBCT进行检查,扫描参数:110 kV,10~18 mA,FOV 10 cm×10 cm;高清模式,扫描时间20 s。患者取仰卧位,头先进,自然咬合,仰头至听眦线与地面垂直,正中矢状面与纵向定位线重合,咬合面与轴向定位线重合,冠状定位线平双侧上下第一磨牙咬合点,定位完毕后,控制台行360°旋转扫描,获得容积数据。

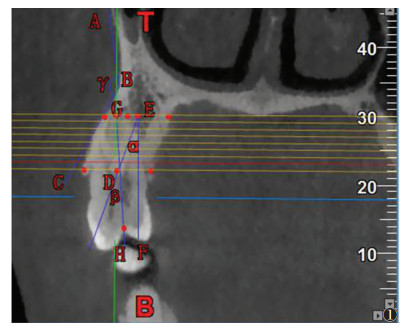

1.3 图像后处理及数据测量所得数据均采用设备自带软件NNT version 5进行重建,应用容积定位功能调整CBCT图像,使咬合面平水平线;设置层厚为1 mm,行MPR,通过调整矢状面与冠状面角度获得最佳牙长轴切面进行测量。测量方法参考郭小龙等[3]报道,于距颊侧、腭侧牙槽嵴顶8 mm、0 mm处取定位点做颊腭连线,分别取连线中点D、E,连接D、E做直线,即牙槽突颊舌向倾斜轴(DE);以纵向垂直线为参考线(EF),直线DE与EF夹角,即牙槽突生理倾斜角(α角);第一前磨牙根尖连线中点(G)至牙冠中央沟(H)为牙长轴(HG),HG与DE所成夹角,即牙体长轴-牙槽突长轴夹角(β角);选择颊侧骨板的最深点(B)、窦底下缘最外侧点(A)、颊侧骨板最外侧点(C),AB与BC所成夹角,即牙槽突凹陷角(γ角);具体测量方法见图 1。

|

| 图 1 角度测量示意图。DE:牙槽突颊舌向倾斜轴;EF:纵向垂直线,即参考线;α角:直线DE与EF夹角,即牙槽突生理倾斜角。HG:第一前磨牙根尖连线中点(G)至牙冠中央沟(H),即牙长轴;β角:HG与DE所成夹角,即牙体长轴-牙槽突长轴夹角。A点:窦底下缘最外侧点;B点:颊侧骨板的最深点;C点:颊侧骨板最外侧点;γ角:AB与BC所成夹角,即牙槽突凹陷角 |

所有图像重建及测量工作分别由医学影像科1名主治医师、1名课题组研究生采用双盲法进行,每个观察指标测量2次,取平均值。

1.4 统计学方法使用统计软件SPSS 17.0进行数据分析。计量资料以x±s表示,服从正态分布,不同侧别、不同性别间比较行两样本t检验,不服从正态分布,采用校正非参数检验,检验值α=0.05。测量者内和测量者间测量数据的一致性分析采用Kappa检验。α角、β角与γ角的相关性分析采用Pearson相关性分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 测量者内和测量者间测量一致性分析共测量52例受检者80处,右侧38处,左侧42处。同一测量者前后2次测量的α角、β角、γ角差异均无统计学意义(K=0.886、0.892、0.901);2名观察者测量的α角、β角、γ角差异均无统计学意义,具有一致性(K=0.838、0.915、0.922)。

2.2 上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度测量分析上颌第一前磨牙区牙槽突长轴均偏向颊侧,上颌第一前磨牙长轴相对于牙槽突偏向腭侧。上颌第一前磨牙α角、β角、γ角区间分别为8.00°~30.00°、2.00°~34.00°、125.00°~166.50°,中位角度为18.68°、19.23°、146.48°;54处α角≥β角,26处α角<β角;α角、β角比较差异无统计学意义(t=-1.013,P > 0.05)。

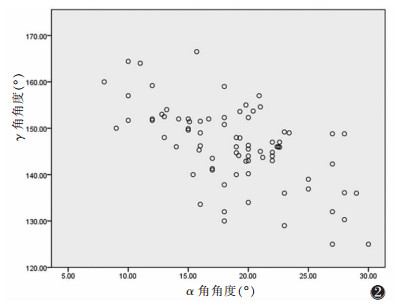

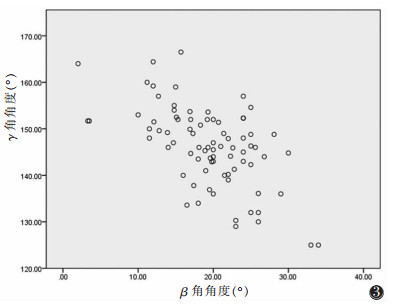

2.3 上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度相关性分析Pearson相关性检验表明,α角、β角与γ角均呈负相关(r=-0.614、-0.590,均P<0.05)(图 2,3)。

|

| 图 2 分别为α角与γ角及β角与γ角的相关性检验散点图。α角、β角与γ角均呈负相关 |

|

| 图 3 分别为α角与γ角及β角与γ角的相关性检验散点图。α角、β角与γ角均呈负相关 |

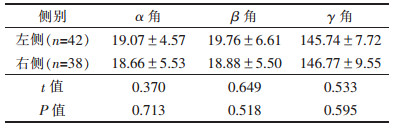

2.4 不同侧别上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度比较(表 1)

不同侧别上颌第一前磨牙α角、β角、γ角比较差异均无统计学意义(均P > 0.05)。

| 表 1 不同侧别上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度比较(°,x±s) |

|

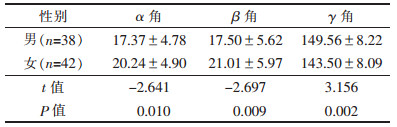

2.5 不同性别上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度比较(表 2)

成年女性α角、β角大于男性,γ角小于男性(均P<0.05)。

| 表 2 不同性别上颌第一前磨牙-牙槽突生理角度比较(°,x±s) |

|

3 讨论

长期临床实践及研究显示,种植体的植入方向应尽可能与邻牙平行,这样最有利于牙合力沿着种植体长轴传导与均匀分布,对种植体支持义齿、提高种植义齿的功能及长期预后有积极作用[4-6]。但现实工作中牙槽突的解剖特点严重限制了种植体的植入方向[7]。上颌第一前磨牙受邻牙尤其是尖牙的影响,根尖区普遍存在颊侧凹陷,该部位种植修复通常选择直径4.5 mm、长10.0 mm的种植体,该型号种植体一旦角度掌握不当,极易存在颊舌向倾斜种植体穿通颊侧凹陷骨板的可能,该部位γ角越深,即角度越小,危险度越大。因此,为了最大程度保证后期修复的效果,同时避免倾斜种植体所导致的危险,了解上颌第一前磨牙及牙槽突α角、β角与γ角的关系具有重要临床价值[8]。

郭小龙等[3]研究报道,前磨牙区α角接近20°。本研究显示,上颌第一前磨牙牙槽突均呈颊侧倾,牙长轴相对于牙槽突呈腭侧倾;α角为8.00°~30.00°,中位角度为18.68°;β角平均值稍大于α角,区间为2.00°~34.00°,中位角度为19.23°。理论上讲,种植体植入方向可在牙槽突长轴方向上,将种植体颈部向舌侧倾斜、根部向颊侧倾斜一定角度,使α角小于β角,可降低颊侧凹陷穿通风险[9]。

本研究对α角、β角与γ角的相关性分析发现,α角、β角与γ角均呈负相关,α角、β角越大,牙长轴腭侧倾常越显著,且根部颊侧骨板局限性隆突也越明显,而γ角越小(深),其对种植体根部颊侧倾的要求越严格,该类人群种植体植入角度不能大于β角。α角、β角越小,颊侧骨板相对较为平齐,γ角较浅,建议参考α角、β角进行综合分析,确定合理的植入角度。另外,本研究中成年女性α角、β角大于男性,而γ角小于男性,提示女性第一磨牙缺失患者进行种植修复风险较高,对颊舌侧倾斜角度的掌握需更加慎重。

综上所述,成人上颌第一磨牙α角及γ角个体间差异较大,γ角与α角、β角存在相关性,综合参考3个角度有助于规避种植体颊、腭向倾斜所带来的风险,提高后期修复效果。

| [1] |

夏玉兰.山东地区成人上颌后牙与牙槽骨位置关系的CBCT研究[D].济南: 山东大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10422-1015370467.htm

|

| [2] |

宿玉成. 口腔种植学口[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2014: 78-79.

|

| [3] |

郭小龙, 王照五, 吕岩, 等. 上颌牙槽突颊舌向生理倾斜角的锥形束CT研究[J]. 中国实用口腔科杂志, 2016, 9(3): 171-177. |

| [4] |

Chappuis V, Engel O, Buser D, et al. Ridge alterations post-extraction in the esthetic zone:a 3D analysis with CBCT[J]. J Dent Res, 2013, 92: 195S-201S. |

| [5] |

郭小龙, 王照五, 吕岩, 等. 下颌牙槽突颊舌向生理倾斜角锥形束CT影像研究[J]. 中国实用口腔科杂志, 2016, 9(5): 289-294. |

| [6] |

韦丽宾, 赵云转, 王璞, 等. 上颌前牙及上颌第一前磨牙唇侧和腭侧骨壁厚度的螺旋CT测量与种植应用分析[J]. 现代口腔医学杂志, 2016, 30(3): 173-175. |

| [7] |

Liu J, Pan S, Dong J, et al. Influence of implant number on the biomechanical behaviour of mandibular implant-retained/supported overdentures:a three-dimensional finite element analysis[J]. J Dent, 2013, 41: 241-249. |

| [8] |

孙红丽, 杨建军, 徐国皓, 等. 三维有限元分析不同生物力作用的上颌第一前磨牙[J]. 中国组织工程研究, 2013, 17(24): 4451-4456. |

| [9] |

刘慧凤, 黄盛兴, 石磊, 等. 基于锥形束CT的上颌前牙区解剖形态学研究[J]. 广东牙病防治, 2015, 23(6): 306-310. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18