| 成人Bochdalek疝的MSCT表现 |

2. 广东省中山市东升医院放射科,广东 中山 528000

Bochdalek疝多为先天性,常见于婴幼儿;极少数可见于成年人,多为膈肌发育薄弱或退变所致。成人Bochdalek疝因体积多较小且密度较低,X线胸片易漏诊或误诊为肺炎、胸腔积液、膈肌肿瘤等[1]。笔者收集2011年3月至2019年4月中山市板芙医院收治的成人Bochdalek疝32例,探讨其MSCT表现及其诊断价值。

1 资料与方法 1.1 一般资料32例中,男14例,女18例;年龄45~86岁,平均(65±3)岁。32例均无临床症状,为胸腹部外伤或其他原因行胸部或上腹部CT检查时意外发现。

1.2 仪器与方法22例行X线胸部正侧位片,使用Philips数字X线摄片机,根据个体不同采用适当的kV、mA及曝光时间。32例均行CT检查,使用Ph- ilips MX 16层全身CT扫描仪,扫描参数:120 kV,200 mA,层厚8 mm,螺距1.5,重建矩阵512×512,重建层厚1.5 mm,层距1 mm。将原始图像传至后处理工作站后对ROI行MPR。分别采用肺窗、纵隔窗及脂肪窗观察图像,肺窗窗宽1 200~1 500 HU,窗位-700~-650 HU;纵隔窗窗宽350~400 HU,窗位40~ 45 HU;脂肪窗窗宽400~500 HU,窗位-20~10 HU。

1.3 图像分析由2位放射科副主任医师采用盲法阅片,观察项目包括横膈缺损或变薄、膨出位置及疝囊大小、密度及与腹部或腹腔后脏器的关系等。意见不统一时,共同讨论决定。

2 结果32例共33个疝囊,单侧31例,左侧29例,右侧2例;双侧1例。CT常规8 mm层厚扫描示21例(65.62%),1.5 mm层厚重建图像显示32例。

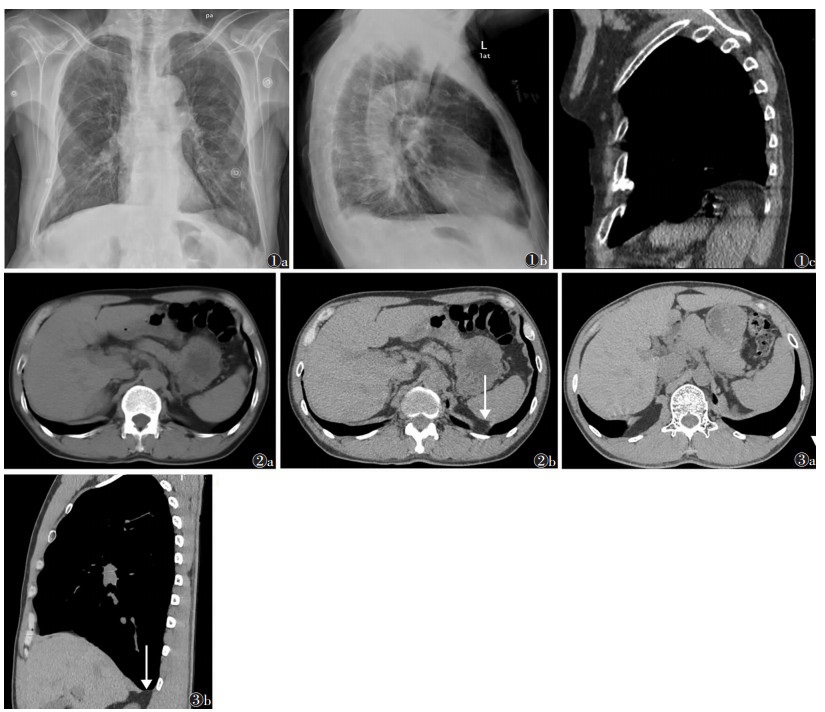

2.1 X线表现22例X线胸片中,阴性18例,占81.82%(18/22);阳性4例,占18.18%(4/22)。3例胸部侧位片表现为后肋膈角区丘状影,边缘光滑,密度较淡;胸部正位片未见明显异常。1例胸部正位片表现为双侧横膈局限性膨隆,边缘光滑,侧位片横膈后部局限性膨隆,以左侧显著(图 1a,1b)。18例X线胸片未见异常。

|

| 图 1 男,67岁,Bochdalek疝 图 1a 胸部后前位片示双侧膈肌丘状膨隆,密度较淡 图 1b 胸部侧位片示双侧横膈后部局限性膨隆,以左侧明显 图 1c MPR示左膈后部局限性膨隆,左肾上移 图 2 男,55岁,Bochdalek疝 图 2a CT 8 mm层厚示左侧横膈后部模糊不清 图 2b CT薄层图像清晰示左侧横膈后部连续性中断(白箭),腹腔内脂肪向后疝出 图 3 男,38岁,Bochdalek疝 图 3a CT示右侧膈肌后部连续性中断 图 3b MPR矢状面图像示腹膜后脂肪向上疝出 |

2.2 CT表现 2.2.1 疝囊

左侧30个,右侧3个。后肋膈角区27个,表现为膈上的圆形或椭圆形脂肪密度或混杂密度肿块,大小1.9 cm×3.5 cm~5.3 cm×6.5 cm,边缘光整,向下与腹腔或腹膜后组织相延续(图 2,3)。病变在膈肌缺损处较窄,形成“狭颈征”。MPR示疝囊呈圆拱形,并与腹腔或腹膜后组织相连续(图 1c)。脊柱旁6个,CT表现为脊柱旁梭形脂肪密度肿块,大小1.6 cm×4.4 cm~2.5 cm×5.3 cm,边缘光滑,横膈向前外侧移位。MPR图像显示疝囊位于胸膜外,其内为脂肪组织密度,病变向下与腹腔后脂肪相连续(图 3b)。

2.2.2 横膈改变横膈缺损25例(25/32,78.12%),CT表现为横膈局限性缺损,腹腔内脂肪经缺损区向外膨出(图 2)。膈肌变薄、隆凸7例(7/32,21.88%),CT表现为横膈局限性变薄并向上呈丘状隆凸。

2.2.3 肾脏改变7例,占21.88%。CT表现为肾脏轻度上移,但均未疝至疝囊颈部之上。

3 讨论 3.1 概述正常人横膈后内侧一发育较薄区,即Bochdalek孔。当各种原因引起横膈后部先天性缺损、膈肌发育薄弱等时可导致Bochdalek孔区撕裂使腹腔脏器或组织经横膈缺损区疝入胸腔内形成Bochdalek疝[1-8],又称胸腹膜裂孔疝。Bochdalek疝多见于婴幼儿,成人少见[3-5]。婴幼儿患者通常与膈肌先天发育异常有关,缺损多较大。成人患者则与膈肌先天发育异常、退变及外伤等有关,特别是膈肌老年性退变为其重要因素之一。代谢综合征所致的腹部脂肪过多、腹腔压力增高等是其重要诱发因素[5]。成人Bochdalek疝通常为单侧,双侧罕见[4]。单侧者以左侧多见,右侧较少见[3],后者与肝脏的阻隔有关。成年人Bochdalek疝体积通常较小,疝出物主要为腹腔内或腹膜后脂肪。横膈缺损较大者则可见胃肠道,甚至实质性脏器疝出,如肝脏、脾脏、胰腺等,但少见。若仅腹膜后肾周脂肪疝出,而无肾疝出,则为单纯性肾脂肪囊疝。成人Bochdalek疝体积较小,且疝内容物多为脂肪组织,临床上通常无症状,一般无需外科干预。

3.2 影像学表现及诊断价值由于成人Bochdalek疝位于横膈后内侧,体积较小,疝出物主要为脂肪组织,密度较低,因此在X线胸片上多为阴性。本组X线胸片阴性率为81.82%(18/22)。极少数胸部正位片可见单侧或双侧横膈局限性膨隆,侧位片表现为横膈后部肋膈角区局限性丘状膨隆,病变呈脂肪密度。有学者[5]将Bochdalek疝分为胸腔型及胸膜外型两型:①胸腔型CT表现为单侧或双侧横膈局限性缺损、变薄及局限性膨隆,呈丘状,病变边缘光滑,病灶向下与膈下脂肪相连续,病变穿越横膈处较窄形成“狭颈征”。当仅为脂肪组织疝出时,疝囊密度均匀,呈脂肪密度;若疝内容物含其他组织,则疝囊密度不均,呈混杂密度,其内可含有气体。胸腔型Bochdalek疝内容物亦可为胃肠道、肝脏、脾脏、胰腺等。②胸膜外型则表现为胸膜外脂肪密度肿块,向下与腹膜后脂肪相连续,横膈受压向前外方移位,患侧肾脏可向上移或无移位。MPR可多方位显示Bochdalek疝发生的部位、形态、大小、密度及与周围结构的关系,并可清晰显示疝囊的位置、内容物及其与腹部或腹膜后脏器的关系,可为临床制订合理的治疗方案提供重要依据。

正常横膈呈前高后低,成人Bochdalek疝位于后肋膈角区,故传统胸部X线正位片很难显示病变的存在,侧位片病变显示率亦低,其诊断价值有限。CT为横断面扫描,避免了解X线胸片上解剖结构的重叠,且密度分辨力高,可明确显示病变,并根据病变CT值区分脂肪性肿块与其他实性或囊性肿块,其诊断价值明显优于X线胸片。CT常规8~10 mm层厚扫描图像,由于部分容积效应,较小的Bochdalek疝可显示不清,1~1.5 mm薄层扫描或回顾性薄层重建图像可明显提高其显示率。本组常规CT扫描显示率为65.62%(21/32),薄层重建图像显示率为100.00%(32/32)。MPR可任意方位、直观显示病变的部位、形态、大小、密度及与腹腔或腹膜后脏器的关系[6-9],为临床准确诊断Bochdalek疝提供依据。

3.3 鉴别诊断成人Bochdalek疝主要与以下疾病相鉴别:①肺底部脂肪瘤,主体位于肺内,与横膈接触面较小且成锐角,横膈完整。而Bochdalek疝位于肺底部,呈脂肪密度,向下延伸至膈下并与腹腔内或腹膜后脂肪相延续,横膈变薄或连续性中断。②横膈脂肪瘤,表现为“山丘状”肿块,呈宽基底与横膈紧贴,不延伸至膈下。③胸膜外型Bochdalek疝应与膈下段腔静脉周围局限性脂肪积聚相鉴别,后者通常两侧对称,膈肌连续,厚度均匀一致[10]。

总之,成人Bochdalek疝少见,CT可清晰显示病变的发生部位、大小及疝内容物等,其MPR图像可清晰显示病变与腹腔或腹膜后脏器的关系,为临床诊断提供有力证据。

| [1] |

艾勇, 熊艾平, 文黎, 等. X线类似胸腔积液的成人Bochdalek疝1例[J]. 实用放射学杂志, 2011, 27(3): 471. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2011.03.049 |

| [2] |

刘小琨, 赵小虎, 王涛, 等. 成人胸腔肾的X线及CT诊断[J]. 医学影像学杂志, 2014, 24(7): 1156-1158. |

| [3] |

李晓阳, 张德江, 赵林, 等. Bochdalek疝的MSCT诊断及其与代谢综合征的相关性分析[J]. 解剖与临床, 2013, 18(1): 57-59. DOI:10.3969/j.issn.1671-7163.2013.01.016 |

| [4] |

Sener RN, Tugran C, Yorulmaz I, et al. Bilateral large Bochdalek hernias in an adult:CT demonstration[J]. Clin Imaging, 1995, 19: 40-42. DOI:10.1016/0899-7071(94)00023-6 |

| [5] |

曹和涛, 黄春峰, 陶军华, 等. 非裂孔性膈疝膈肌破口形态MSCT多平面重组观察[J]. 临床放射学杂志, 2010, 29(12): 1648-1651. |

| [6] |

陶军华, 曹和涛. MSCT多平面重组诊断非裂孔性膈疝的价值[J]. 临床放射学杂志, 2010, 29(6): 775-778. |

| [7] |

毛齐心, 曹和涛. MSCT多平面重组诊断单纯性横膈网膜疝[J]. 医学影像学杂志, 2014, 24(1): 68-72. |

| [8] |

王娜, 刘荣波, 孔维芳. 多层螺旋CT对健康成人肾周间隙及肾筋膜的测量[J]. 放射学实践, 2011, 26(8): 861-865. DOI:10.3969/j.issn.1000-0313.2011.08.018 |

| [9] |

Naomi A, Oyamatsu Y, Narita K, et al. Diaphragmatic lipoma needed to distinguish from Bochdalek hernia:report of a case[J]. Kyobu Geka, 2014, 67: 942-945. |

| [10] |

曹和涛, 陆健, 赵金莉, 等. 膈下段腔静脉周围局限性脂肪积聚多层螺旋CT多平面重组的表现[J]. 中华放射学杂志, 2012, 46(4): 332-335. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2012.04.010 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17