| 基于数据挖掘技术的中药调节肠道菌群防治慢性肝病的用药组方规律研究 |

2. 山东省日照市中医医院中医经典科,山东 日照 276800

人体胃肠道中分布着数量庞大且又复杂多样的菌群,多属拟杆菌门和厚壁菌门[1]。1998年Marshal提出了“肠-肝轴”学说,阐述了肝脏和肠道微生物之间的双向关系,认为两者相互作用主要通过门静脉循环。肝脏释放胆汁酸等进入胆道和体循环中与肠道相通,肠道微生物及其代谢物转经门静脉运至肝脏[2-3]。如果肠道菌群失衡,易导致肠道黏膜破坏,肠道通透性增加,肠道微生物群易位,微生物代谢物通过肝门脉循环到达肝脏,最终引起肝脏炎症和损伤[1-4]。研究表明,肠道菌群失调与炎症性肠病、慢性肾脏疾病、胃肠道癌症及慢性肝病等密切相关[5-7]。中药一直在治疗慢性肝病方面起着重大作用,中药通过调节肠道菌群能明显改善慢性肝病患者肝脏功能,延缓病情进展。本研究对能够调节肠道菌群防治慢性肝病的中药组方关联规则等进行挖掘、分析,以期发现其中药组方规律,为临床用药提供参考。

1 资料与方法 1.1 数据来源检索中国知网、万方数据库、维普数据库、PubMed数据库2012年1月至2022年7月中药调节肠道菌群治疗慢性肝病的文献。慢性肝病检索范围为“慢性肝炎”“酒精性/非酒精性脂肪性肝病”“慢性肝损伤”“肝性脑病”“肝纤维化”“肝硬化”“慢性肝衰竭”。检索关键词或主题词为上述范围内的慢性肝病结合“肠道菌群”,用“中药”“中医”等词进行二次检索。英文文献以“Chronic hepatitis”“AFLD/NAFLD”“Chronic Hepatic Injury/CHI”“Hepatic Fibrosis”“Hepatic Encephalopathy”“Cirrhosis”“Chronic Liver Failure/CLF”, and/or“Gut Microbiota”“Herbal”“Decoction”等组合词和自由词相结合的方式构建逻辑检索表达式。根据纳入及排除标准对检索结果进行筛选,最终纳入130篇文献,共132个中药处方。

1.2 纳入标准① 符合“慢性肝炎”“酒精性/非酒精性脂肪性肝病”“慢性肝损伤”“肝纤维化”“肝性脑病”“肝硬化”“慢性肝衰竭”的诊断标准。②应用中药方剂、颗粒剂或中西医结合调节肠道菌群防治慢性肝病的临床观察及临床研究文献、动物实验文献。③文献中使用的中药处方明确、方药组成完整。④使用中药汤剂或颗粒剂内服或灌肠。

1.3 排除标准① 排除综述、系统评价、理论分析、会议类型文献。②排除未明确中药组方或具体方药不完整的文献。③排除贴敷等外用治疗的文献。④排除使用单味中药调节肠道菌群治疗慢性肝病的文献。⑤重复方剂及文献仅纳入1次。

1.4 数据规范化处理参考《中华人民共和国药典》2020年版[8]统一规范中药名称,未收录的参照《中药学》[9]及《中药大辞典》[10]。

1.5 统计学方法使用Excel 2016建立中药数据库并行频率分析,筛选出高频中药及高频药物种类。采用SPSS26.0软件对中药、中药分类及其性味归经进行描述性分析及聚类分析;并运用SPSS Modeler 18.0软件中Aprior算法行关联规则分析,将得到的关联关系及链接数目导入Excel中,预处理为csv.格式文件,并利用Gephi软件行可视化分析。

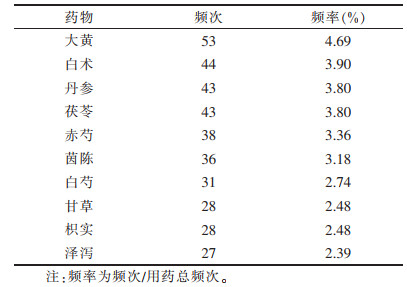

2 结果 2.1 用药分析 2.1.1 中药使用频次、频率分析共涉及227味中药,用药总频次1 131次,最高频次53次,最低1次。高频药物(频次≥10)有28味,用药频次、频率前10位中药见表 1。

| 表 1 中药调节肠道菌群防治慢性肝病用药频次、频率前10位中药 |

|

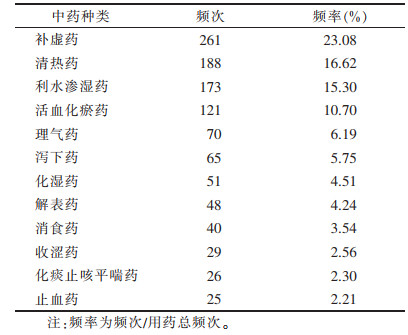

2.1.2 中药种类使用频次、频率分析

按药物功效分为18大类,使用频次最高的为补虚药(261次),使用频次最低的为攻毒杀虫止痒药(1次),频次≥20的中药种类有12大类(表 2)。

| 表 2 中药调节肠道菌群防治慢性肝病常用药物分类情况统计 |

|

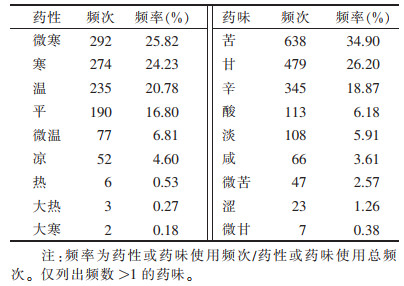

2.1.3 中药药性、药味及其归经使用频率、频次统计

参考《中华人民共和国药典》2020年版[8]、《中药学》[9]及《中药大辞典》[10]归纳总结227味中药的药性、药味及其归经,纳入组方使用的中药药性总频次为1 131次,药味总频次为1 828次,其中药性以微寒、寒居多,药味以苦、甘、辛为主(表 3),入肝、脾、肺、胃经的中药应用较多。

| 表 3 中药调节肠道菌群防治慢性肝病的中药药性、药味频次、频率统计 |

|

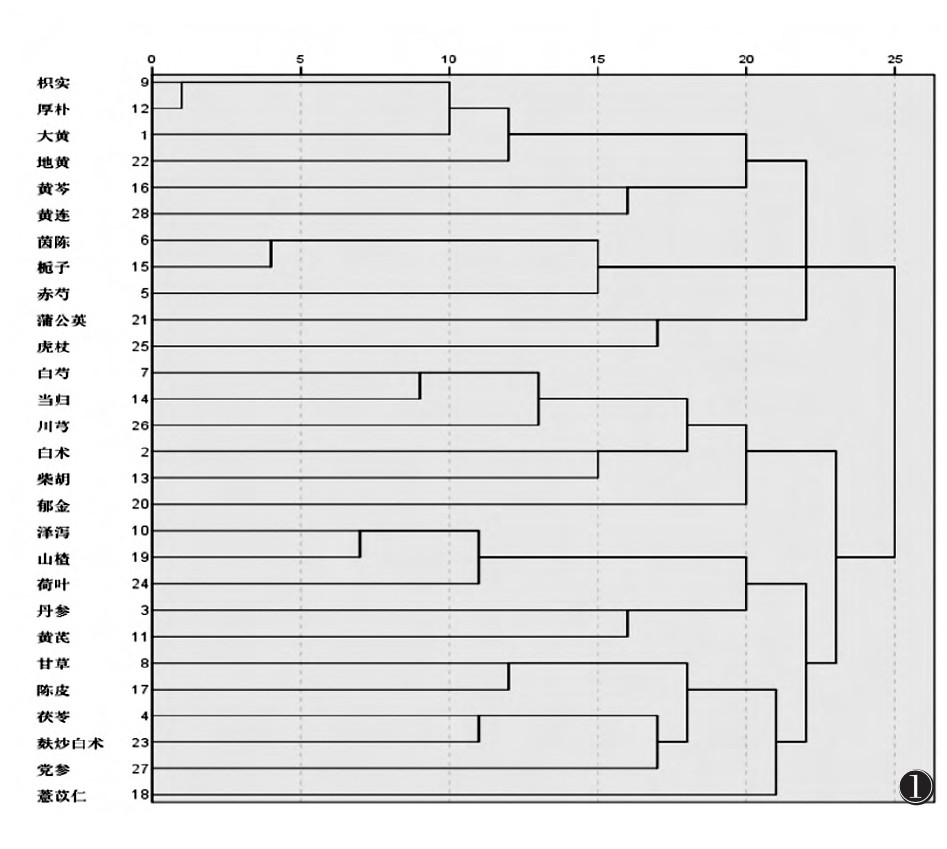

2.2 中药聚类分析

使用SPSS 26.0软件对用药频次≥10的高频中药及中药分类进行系统聚类分析,聚类方法选择组间连接,采用Pearson相关分析,结果见谱系图(图 1, 2)。根据临床及相关经验,将高频药物聚为4类,聚类1为枳实、厚朴、大黄、黄芩、黄连、茵陈、栀子、赤芍、蒲公英;聚类2为虎杖;聚类3为白芍、当归、川芎、白术、柴胡、郁金;聚类4为泽泻、山楂、荷叶、丹参、黄芪、甘草、陈皮、茯苓、麸炒白术、党参、薏苡仁。药物分类聚为4类,聚类1为化湿药、理气药、收涩药;聚类2为清热药、泻下药、止血药;聚类3为活血化瘀药、化痰止咳平喘药、消食药、利水渗湿药、解表药、补虚药;聚类4为祛风湿药、平肝息风药、开窍药、安神药。

|

| 图 1 高频中药聚类分析谱系图 |

|

| 图 2 中药分类聚类分析谱系图 |

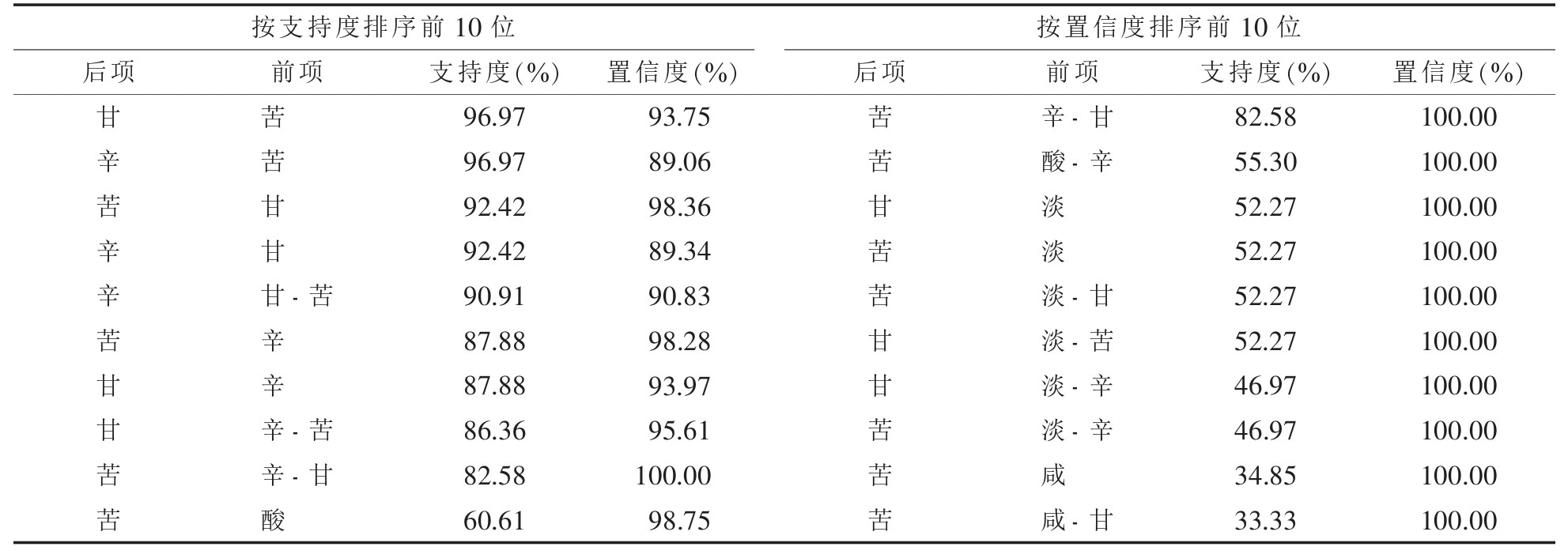

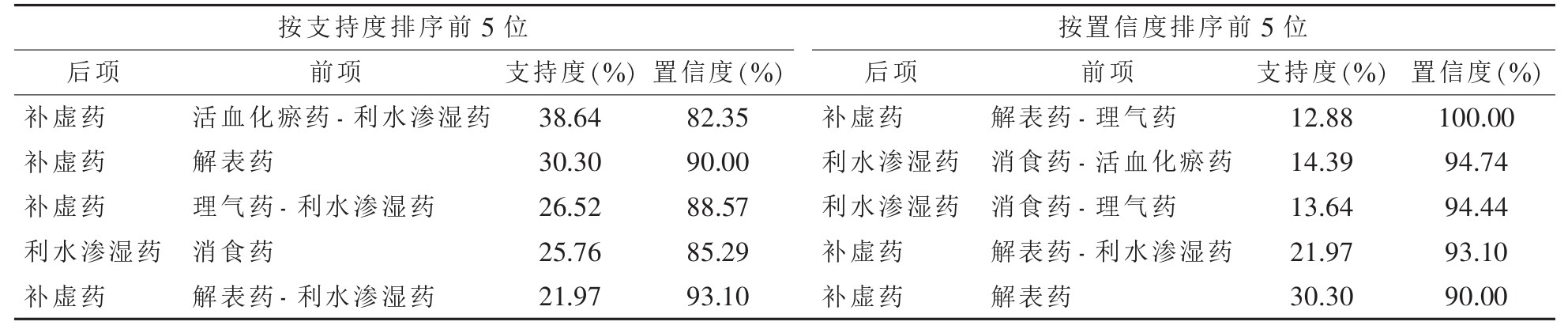

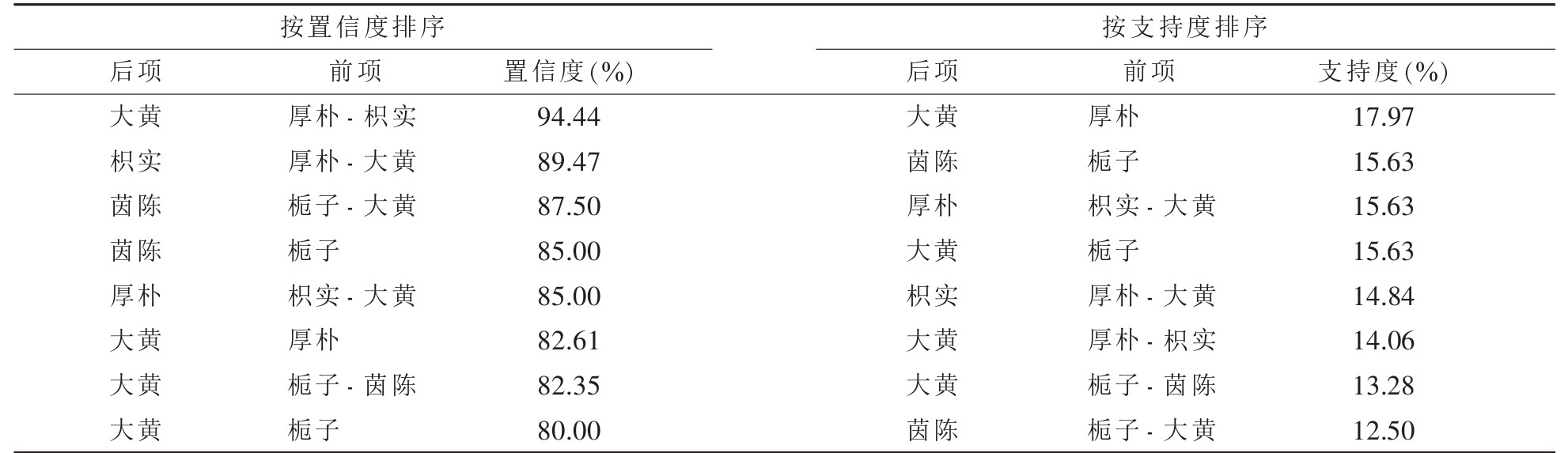

2.3 高频中药、中药分类及药味关联规则分析

将高频中药(频次≥40)的6个中药类别及药味、归经数据分别导入SPSS Modeler 18.0软件,利用Aprior算法挖掘其关联规则,关联规则的强弱由支持度和置信度衡量。设置最小支持度为10%,最大置信度为80%,前项设置为2,分别得到网状图(图 3~5)和关联规则分析结果(表 4~6)。按支持度百分比和置信度百分比分别降序排列,关联较强的中药为厚朴-枳实-大黄,栀子-大黄-茵陈等;关联较强的中药分类为活血化瘀药-利水渗湿药-补虚药,解表药-补虚药;药味中则以辛-甘-苦关联强。

|

| 图 3~5 中药调节肠道菌群防治慢性肝病的高频中药关联规则网状图、中药种类关联规则网状图、中药药味关联规则网状图 |

| 表 4 中药调节肠道菌群防治慢性肝病的高频中药关联规则分析结果 |

|

| 表 5 中药调节肠道菌群防治慢性肝病的高频中药关联规则分析结果 |

|

| 表 6 中药调节肠道菌群防治慢性肝病的高频中药关联规则分析结果 |

|

2.4 高频中药复杂网络分析

进行关联规则分析时将中药关联数据导出,前项和后项的链接数为权重,预处理后利用Gephi软件进行可视化分析,形成复杂网络图(图 6)。所有处方中均有使用入脾经的药物,故其关联规则分析无意义,予以剔除。由复杂网络图可见,中药调节肠道菌群治疗慢性肝病的常用组方药物为大黄、枳实、茵陈、黄芪、赤芍、丹参、茯苓等,通过边的权重并结合其组方得出常用的药物归经为肝、脾、肺、胃经。

|

| 图 6 高频中药复杂网络图 |

3 讨论

人体多个系统通过调节肠道菌群组成、分布等促进机体的稳态。不同的肝脏疾病发病机制均与肠道菌群失调有关。肠-肝轴是肠道微生物群与肠外器官最关键的生理连接。肠道菌群失调,细菌及代谢产物进入肝脏及体循环,通过Toll样受体促进局部炎症,进一步导致由炎症细胞诱导的氧化应激,最终加重肝损伤,促进肝脏纤维化[11]。Morencos等[12]研究发现,继发于酒精性肝病的肝硬化患者肠道菌群出现过度生长,并推测肠道菌群在酒精性脂肪性肝病发病中起到不可忽视的作用。研究证实,肠道微生物群的失调和Toll样受体能够促进肝细胞癌的发展[13]。

研究表明,中药与肠道菌群相互作用,中药的化学成分丰富,其部分活性物质可被肠道菌群直接吸收利用,增加其丰度,起到调节肠道菌群的作用,而肠道菌群又能降低中药毒性,转化其活性成分促进吸收利用[14]。罗华兵等[15]通过临床研究证明,加味茵陈蒿汤能显著改善患者肝功能指标,推测其作用机制可能是通过调节肠道菌群缓解非酒精性脂肪性肝病患者的病情。更有研究发现,使用益生菌制剂调节肠道菌群,能够降低肝脏转氨酶,改善肝脏功能[16]。在临床研究中应用泻黄消胀汤、柔肝健脾活血利湿方、加味茵陈五苓散、参苓白术散等可调节肠道菌群,明显改善慢性肝病患者肝功能指标[17-20]。现代药理学研究发现,多种中药均能通过调节肠道菌群治疗慢性肝病,如大黄、茯苓、厚朴等。近年来,中药调节肠道菌群成为治疗慢性肝病的新靶点。

本研究发现,调节肠道菌群治疗慢性肝病的常用组方药物为大黄、枳实、茵陈、黄芪、赤芍、丹参、茯苓等,药物归经多为肝、脾、肺、胃经,且其组方多使用活血化瘀药、利水渗湿药、补虚药和理气药加减,药味以苦、甘、辛为主。大黄,味苦,性寒,归脾、胃、大肠、肝、心包经,功效为泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄。《神农本草经》:“下瘀血,……留饮宿食,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏。”现代药理学研究表明,大黄具有泻下、解热镇痛消炎、止血、利胆、抗菌、抗肿瘤等作用[21],其对肠道中的大肠杆菌、拟杆菌、乳酸菌、梭菌等均有影响[22],临床多采用大黄灌肠的方法调节肠道菌群配合西药治疗慢性肝病。枳实,味苦、辛、酸,性微寒,归脾、胃经,功效为破气消积,化痰散痞。相关研究发现,枳实具有保肝、降低肝脏损伤,调节胃肠道平滑肌,降血糖、降血脂等功效[23-24]。许维丹等[25]自拟扶脾调肝汤,方中枳实、黄芪、柴胡等相配伍,配合针灸天枢穴干预42例肝硬化患者肠道微生态,结果显示相较于对照组,治疗组患者乳酸杆菌、双歧杆菌数量明显升高,血清内毒素水平明显下降。茵陈,味苦、辛,性微寒,归脾、胃、肝、胆经,功效为清利湿热,利胆退黄,可用于黄疸尿少,湿温暑湿,湿疮瘙痒。研究发现,茵陈具有保肝、抗炎、利胆等功效[26]。茵陈蒿汤具有调节肠道菌群,抑制肝细胞凋亡,调节胆红素代谢等作用,常用于治疗脂肪性肝病、肝纤维化等各种慢性肝病[27]。黄芪,味甘,性微温,归肺、脾经,其功效为补气升阳,固表止汗,托疮生肌,利水退肿。研究表明,黄芪能够调节肠道菌群,改善肝纤维化及肝损伤[28-29];常应用于治疗与肠道菌群相关的各种疾病,如慢性肝病、慢性肾炎、2型糖尿病等。赤芍,味苦,性微寒,归肝经,功效为清热凉血,散瘀止痛。现代药理学研究发现,赤芍能提高超氧化物歧化酶活性,明显降低丙二醛活性,降低天门冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶的活性,保护肝细胞,减轻肝脏损害[30-33],常应用于慢性肝病的临床治疗。丹参,味苦,性微寒,归心、肝经,功效为活血化瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。主治胸痹心痛,脘腹胁痛,癥瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。临床及实验研究表明,丹参具有保护肝细胞、促进肝细胞再生,改善肠道菌群易位,保护肠道屏障的作用[34-35]。茯苓,味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经,功效为利水渗湿,健脾,宁心。《本草经解》:“久服茯苓,则肺清肃,故肝木和平,而魂神安养也。”其现代应用于肾系疾病、心系疾病、慢性肝病等,治疗小便不利、水肿,脾虚泄泻,带下,痰饮咳嗽,痰湿入络,腰背酸痛,心悸、失眠等症。研究发现,茯苓具有改善肥胖、调节血脂代谢及调整肠道菌群结构的作用[36]。

综上所述,中药配伍调节肠道菌群治疗慢性肝病多应用利水渗湿药、活血化瘀药、理气药、补虚药配伍,根据其辨证的不同,组方又有不同的化裁。本研究的不足之处:因目前相关研究有限,纳入处方数量不多,其用药组方规律存在一定的局限性;纳入文献质量缺乏科学评判标准,对研究结果存在一定影响。今后将扩大样本量,广泛选取纳入高质量文献,为中药复方通过调节肠道菌群防治慢性肝病提供更加可靠的依据。

| [1] |

CHOPYK D M, GRAKOUI A. Contribution of the intestinal microbiome and gut barrier to hepatic disorders[J]. Gastroenterology, 2020, 159(3): 849-863. DOI:10.1053/j.gastro.2020.04.077 |

| [2] |

MILOSEVIC I, VUJOVIC A, BARAC A, et al. Gut-liver axis, gut microbiota, and its modulation in the management of liver diseases: a review of the literature[J]. Int J Mol Sci, 2019, 20(2): 395. DOI:10.3390/ijms20020395 |

| [3] |

戴婷婷, 李兰娟. 肠道菌群与慢性肝病[J]. 中西医结合肝病杂志, 2021, 31(9): 769-775. |

| [4] |

TRIPATHI A, DEBELIUS J, BRENNER D A, et al. The gut-liver axis and the intersection with the microbiome[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2018, 15(7): 397-411. DOI:10.1038/s41575-018-0011-z |

| [5] |

MENG C, BAI C, BROWN T D, et al. Human gut microbiota and gastrointestinal cancer[J]. Genomics Proteomics Bioinformatics, 2018, 16(1): 33-49. DOI:10.1016/j.gpb.2017.06.002 |

| [6] |

AL KHODOR S, SHATAT I F. Gut microbiome and kidney disease: a bidirectional relationship[J]. Pediatr Nephrol, 2017, 32(6): 921-931. DOI:10.1007/s00467-016-3392-7 |

| [7] |

RUSSO E, BACCI G, CHIELLINI C, et al. Preliminary comparison of oral and intestinal human microbiota in patients with colorectal cancer: a pilot study[J]. Front Microbiol, 2018, 8: 2699. DOI:10.3389/fmicb.2017.02699 |

| [8] |

国家药典委员会. 中华人民共和国药典一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.

|

| [9] |

钟赣生. 中药学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012.

|

| [10] |

江苏新医学院. 中药大辞典[M]. 上海: 上海科技出版社, 1986.

|

| [11] |

GIUFFRE M, CAMPIGOTTO M, CAMPISCIANO G, et al. A story of liver and gut microbes: how does the intestinal flora affect liver disease? A review of the literature[J]. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 2020, 318(5): 889-906. DOI:10.1152/ajpgi.00161.2019 |

| [12] |

MORENCOS F C, CASTAN O, RAMOS L M, et al. Small bowel bacterial overgrowth in patients with alcoholic cirrhosis[J]. Dig Dis Sci, 1996, 41(3): 552-556. DOI:10.1007/BF02282340 |

| [13] |

DAPITO D H, MENCIN A, GWAK G Y, et al. Promotion of hepatocellular carcinoma by the intestinal microbiota and TLR4[J]. Cancer Cell, 2012, 21(4): 504-516. DOI:10.1016/j.ccr.2012.02.007 |

| [14] |

於李龙, 陈文华, 秦路平, 等. 中药与肠道菌群相互作用的研究进展[J]. 浙江中西医结合杂志, 2022, 32(9): 881-884. |

| [15] |

罗华兵, 何文忠, 李东生, 等. 加味茵陈蒿汤治疗非酒精性脂肪肝的临床疗效及对肠道菌群影响[J]. 世界中西医结合杂志, 2021, 16(9): 1746-1750. |

| [16] |

KHALESI S, JOHNSON D W, CAMPBELL K, et al. Effect of probiotics and synbiotics consumption on serum concentrations of liver function test enzymes: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Nutr, 2018, 57(6): 2037-2053. DOI:10.1007/s00394-017-1568-y |

| [17] |

龚芳华. 泻黄消胀汤治疗慢性重型肝炎及对内毒素血症的影响[D]. 南昌: 南昌大学, 2006: 28.

|

| [18] |

骆乐, 张冲, 胡晓. 柔肝健脾活血利湿方对肝硬化患者肠道菌群及内毒素血症的影响[J]. 四川中医, 2017, 35(5): 110-112. |

| [19] |

徐立, 符晶, 方芳, 等. 加味茵陈五苓散治疗湿热蕴结型非酒精性脂肪性肝病的疗效及对肠道菌群的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(12): 127-132. |

| [20] |

刘军, 陈洁, 姚飞, 等. 参苓白术散合四神丸加减治疗肝硬化腹泻临床观察[J]. 中国中医药科技, 2015, 22(2): 211-212. |

| [21] |

林悦君, 林旭文, 倪少义, 等. 大黄的传统用法与现代药理学特点分析[J]. 中国医药科学, 2014, 4(13): 89-91. |

| [22] |

聂银利, 段学清, 陈瑞, 等. 大黄对大鼠肠道菌群的影响[J]. 实用中医药杂志, 2021, 37(4): 529-535. |

| [23] |

焦士蓉, 黄承钰, 王波, 等. 枳实提取物对实验性糖尿病小鼠肝脏抗氧化防御功能的影响[J]. 卫生研究, 2007, 36(6): 689-692. |

| [24] |

林桂梅, 靳艳, 武娟, 等. 大鼠肠道菌群对枳实生品与麸炒品提取物中黄酮类成分代谢作用研究[J]. 现代中药研究与实践, 2019, 33(5): 11-15. |

| [25] |

许维丹, 叶伟东. 扶脾调肝汤配合针灸天枢穴对肝硬化患者肠道微生态干预作用的研究[J]. 山东中医杂志, 2009, 28(5): 302-304. |

| [26] |

刘玉萍, 邱小玉, 刘烨, 等. 茵陈的药理作用研究进展[J]. 中草药, 2019, 50(9): 2235-2241. |

| [27] |

王晶, 欧阳冰琛. 茵陈蒿汤防治肝脏疾病的药理作用及药动学研究进展[J]. 药物评价研究, 2021, 44(3): 628-637. |

| [28] |

高婷婷, 罗广波, 方春平, 等. 基于肠道菌群研究黄芪治疗慢性肾炎[J]. 时珍国医国药, 2022, 33(1): 5-9. |

| [29] |

雷玲, 闵珺, 刘锋, 等. 黄芪对肝纤维化大鼠肝损伤保护作用及机制研究[J]. 陕西中医, 2020, 41(9): 1192-1196. |

| [30] |

吴玲芳, 王子墨, 赫柯芊, 等. 赤芍的化学成分和药理作用研究概况[J]. 中国实验方剂学杂志, 2021, 27(18): 198-206. |

| [31] |

董国菊. 赤芍总苷药理作用的研究进展[J]. 环球中医药, 2017, 10(9): 1157-1160. |

| [32] |

卢丹. 赤芍保肝退黄药效物质基础研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2010.

|

| [33] |

周兰芳. 赤芍总苷抗实验性肝损伤和抗乙型肝炎病毒的药效学研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2007.

|

| [34] |

白顺滟, 彭燕, 肖思洁, 等. 酒精性肝损伤大鼠肠道屏障功能改变及丹参的保护作用[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2009, 17(1): 44-47. |

| [35] |

阎勇, 田伏洲, 尹致良, 等. 丹参对肠道屏障的保护作用机制研究[J]. 中华消化杂志, 2000, 20(6): 409-411. |

| [36] |

吴振宁, 祁龙凯, 陈地灵. 茯苓提取物对高脂饮食致肠道菌群失调小鼠的影响[J]. 中国现代中药, 2020, 22(11): 1822-1829. |

2023, Vol. 21

2023, Vol. 21