| MRI增强扫描对脑内脱髓鞘假瘤的诊断价值 |

脱髓鞘假瘤(demyelinating pseudotumor,DPT)是一种相对少见的中枢神经系统炎性脱髓鞘病变,多为基因免疫异常或病毒感染所致,是介于多发性硬化与急性播散性脑脊髓炎之间的一种特殊病变[1]。颅内DPT的影像学表现以颅内单发性病灶为主[2],病灶周围组织伴广泛水肿,与脑内原发性肿瘤或转移瘤有很高的相似性[3],因此,易被误诊为脑内肿瘤,在治疗方法的选择上也会出现错误[4]。本研究收集20例脑内DPT患者的MRI表现、临床治疗及预后分析等资料,探讨MRI增强扫描对脑内DPT的诊断价值和预后分析价值,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择我院2011年9月至2016年9月收治的20例脑内DPT患者,均经临床、手术病理或活检证实,其中男8例,女12例;年龄17~63岁,平均(37.48±6.21)岁;病程10 h~7周,平均(2.16±0.58)周。所有患者均为急性期或亚急性期发病,临床表现:5例四肢无力,8例头晕头痛,4例视物模糊,3例言语不清。

1.2 仪器与方法采用Siemens Magnetom Skyra 3.0 T MRI扫描仪,头颈部联合线圈。患者取仰卧位,屏气。常规平扫序列及参数:TSE序列,横断面T1WI、T2WI、FLAIR,矢状面T1WI扫描,层厚5 mm,层距2 mm,FOV 230 mm×230 mm,矩阵512×512。DWI b值为0与1 000 s/m2。增强扫描采用高压注射器经肘静脉注射Gd-DTPA,剂量0.1 mmol/kg体质量,流率2 mL/s,MPTAGE序列,TR 12 ms,TE 5 ms,层厚1 mm,层距1 mm,FOV 230 mm×230 mm,矩阵512×512。

1.3 图像观察由2名经验丰富的影像科医师阅片,分析平扫、增强扫描及DPWI扫描情况。

1.4 随访观察20例均行糖皮质激素冲击治疗,随访2~12个月,并行MRI平扫及增强扫描复查。

2 结果 2.1 术前MRI表现① 病变数目:20例共检出34个病灶,其中16例单发,4例多发。②病变部位:额叶10个,顶叶6个,枕叶6个,颞叶4个,双侧颞顶叶8个;26个累及脑白质区,8个累及脑灰质区。③病灶边界:显示模糊,周围均有广泛水肿,水肿较大者造成占位效应,使相邻组织或结构受压推移,14例出现轻度占位效应,6例为中度占位效应。④病灶信号:T1WI呈低信号,T2WI呈中心极高信号、周围稍高的晕环式信号,FLAIR示病灶为高信号;DWI呈中心略低或等信号、边缘略高信号,病灶ADC值低于健康侧ADC值。⑤增强扫描表现:34个病灶均有不同程度强化,27个为开环状强化,内壁清晰光滑;3个为非典型性开环状强化,呈多开口状;2个呈不均匀斑片样强化;1个呈闭环状强化;1个呈与侧脑室垂直的线条状强化。

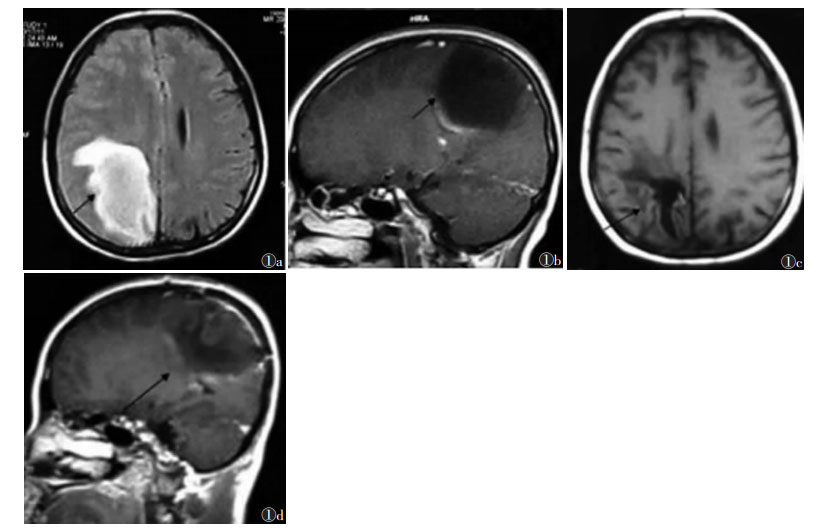

2.2 治疗后MRI表现20例经治疗后,临床症状均显著减轻,MRI复查示病灶周围水肿与占位效应逐渐减轻并消失。T1WI信号较治疗前升高,T2WI则降低,DWI为等信号,病灶高信号逐渐消失。MRI增强扫描示强化程度和强化范围均逐渐降低直至消失(图 1)。

|

| 图 1 女,38岁,脱髓鞘假瘤,10 d前无明显诱因出现左下肢无力并进行性加重 图 1a 治疗前FLAIR示病灶呈高信号(箭头) 图 1b 增强扫描示病灶呈环状强化(箭头) 图 1c 治疗后FLAIR示病灶呈低信号(箭头) 图 1d 增强扫描示环状强化基本消失(箭头) |

3 讨论

DPT的发病原因目前仍未明确,遗传因素、病毒感染、化疗药物及接种免疫等均可成为诱发因素[5-8]。临床上多为急性期或亚急性期起病,与脑肿瘤慢性起病为主不同,脑白质占位性病变与中枢神经系统功能障碍是其主要的临床表现[9]。

MRI增强扫描是鉴别诊断脑内DPT的重要依据[10-12],经增强扫描后,多数病灶均有不同程度的强化,可呈开环状、斑片状、与侧脑室垂直的线条状等不同形式的强化,其中开环状强化是其典型强化形式,且开环缺口一般会朝向灰质区或侧脑室旁,与颅内肿瘤或炎症的MRI增强扫描表现有较大不同,随着病情的进展,病灶强化走向与侧脑室之间的垂直关系越明显[13]。

DPT多为位于脑白质区的单发病灶,胶质瘤同样位于白质区,MRI增强扫描可鉴别诊断,胶质瘤主要为浸润性生长,易形成蝴蝶征,低级别胶质瘤无强化或轻度强化,高级别胶质瘤可出现花环状或结节样强化,DPT多为开环状强化,依此征象可区别两者。

MRI增强扫描诊断结果倾向于DPT时,可采用激素冲击实验性治疗,结合MRI增强扫描复查结果,分析病灶强化、代谢物质及病灶信号变化情况,以免误诊、误治,给患者带来损伤[14]。

综上所述,MRI增强扫描能够清晰显示脑内DPT患者的病灶强化情况,其中开环状强化与侧脑室垂直的线条状强化是其主要的影像学表现,结合激素冲击实验性治疗,可提高该病的诊断准确率和治疗准确性,改善预后。

| [1] |

张伟, 刘勇, 薛鹏, 等. 脑内脱髓鞘性假瘤MRI表现[J]. 中国医学影像技术, 2016, 32(7): 1026-1030. |

| [2] |

方金洲, 杨大为, 姚晶晶, 等. MRI增强扫描对脑内脱髓鞘假瘤的诊断价值[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志, 2012, 19(3): 225-227. |

| [3] |

付峰, 陈振东, 董海波, 等. 脑内脱髓鞘假瘤MRI及病理学特征[J]. 中国临床医学影像杂志, 2011, 22(12): 871-873. DOI:10.3969/j.issn.1008-1062.2011.12.011 |

| [4] |

蒋代彬, 张连山, 王建, 等. 脑内假瘤样脱髓鞘的MRI表现特点[J]. 川北医学院学报, 2013, 28(1): 60-63. DOI:10.3969/j.issn.1005-3697.2013.01.016 |

| [5] |

苗延巍, 蔡兆诚, 张清, 等. 多发性硬化白质脱髓鞘斑块的磁敏感加权成像及动态磁敏感增强灌注成像研究[J]. 中华放射学杂志, 2011, 45(5): 426-431. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2011.05.002 |

| [6] |

范伊哲, 任翠萍, 石晓莹, 等. 脱髓鞘假瘤20例临床特征及MRI诊断[J]. 实用医学杂志, 2015, 31(6): 984-986. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2015.06.039 |

| [7] |

王照阁. MRI对脑脱髓鞘假瘤诊断和疗效评价的应用研究[J]. 中国医疗器械信息, 2017, 23(10): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1006-6586.2017.10.001 |

| [8] |

向子云, 麦水强. 亚急性坏死性脑脊髓炎病1例[J]. 中国CT和MRI杂志, 2004, 2(3): 49. |

| [9] |

刘建国, 乔文颖, 郑奎宏, 等. 瘤样脱髓鞘病与胶质瘤的临床、影像对比研究[J]. 中华医学杂志, 2014, 94(39): 3047-3051. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2014.39.003 |

| [10] |

高玲, 何庆, 刘祚国. 多发性硬化的CT和MRI诊断[J]. 中国CT和MRI杂志, 2006, 4(4): 18-20. DOI:10.3969/j.issn.1672-5131.2006.04.007 |

| [11] |

高俊田. 双侧顶叶多发脱髓鞘假瘤1例[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2015, 13(1): 113. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2015.01.045 |

| [12] |

赵军, 袁飞, 李竞, 等. 脑内脱髓鞘假瘤1例[J]. 中国医学影像技术, 2011, 27(5): 970. |

| [13] |

张文洛, 戚晓昆, 刘建国, 等. , 瘤样炎性脱髓鞘病MRI的临床意义[J]. 脑与神经疾病杂志, 2010, 18(4): 253-256. DOI:10.3969/j.issn.1006-351X.2010.04.005 |

| [14] |

罗晓, 陈少琼, 康庄, 等. 4种罕见脱髓鞘疾病的MRI表现[J]. 中国医学影像技术, 2011, 27(2): 281-285. |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16