| 耳甲电针治疗复发性抑郁症即刻脑效应的fMRI初步研究 |

2. 中国中医科学院针灸研究所,北京 100700;

3. 西南医科大学附属中医医院放射科, 四川 泸州 646000

抑郁症是一种常见而复杂的情感性精神障碍类疾病,患者以显著而持久的情绪低落、思维迟缓、精力缺乏及意志活动减退为主要临床表现,严重时还可出现自杀倾向[1]。据2017年WHO报告,全世界抑郁症患者已超过3亿,患病率高达4.4%,预计到2030年,抑郁症将居全球疾病总负担第1位[2]。更有研究表明,抑郁症患者的大部分负担源于抑郁的反复发作,其复发率高达70%,给患者、家庭及社会带来重大负担[3]。针灸作为中医学特色疗法,具有有效、安全、价廉的优势[4]。但当前针灸治疗抑郁症研究多以临床报道为主,而对其脑机制研究较少。因此,阐释复发性抑郁症患者针灸治疗前后的脑网络机制变化,在临床工作研究中十分必要。

本课题组前期研究发现,耳甲电针,即经皮耳迷走神经刺激术(transcutaneous auricular vagus nerve stimulation,taVNS),对轻中度抑郁症及难治性抑郁症临床治疗有效,且具有非侵入性、无痛、便携等优势,其治疗机制可能与调制默认网络密切相关[5-7],但其治疗复发性抑郁症的即刻效应机制尚不清楚。因此,本研究在既往研究基础上,以静息态fMRI的低频振荡振幅(amplitude of low frequency fluctuation,ALFF)指标为切入点,观察taVNS治疗对复发性抑郁症患者的即刻脑效应。

1 资料与方法 1.1 一般资料本研究经中国中医科学院广安门医院伦理委员会批准(伦理号:2017-021-SQ)。纳入2018年1月至2021年9月经中国中医科学院广安门医院心身医学科、北京市第一中西医结合医院精神科、清华大学玉泉医院精神科及首都医科大学宣武医院精神内科高年资医师确诊的复发性抑郁症患者30例作为患者组。招募与患者组性别、年龄及受教育程度相匹配的健康者30例作为健康组。2组均接受汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD-17)、汉密尔顿焦虑量表(14-item Hamilton anxiety scale,HAMA-14)的评定。

1.2 纳入及排除标准 1.2.1 纳入标准患者组:①参照美国精神病学会的《精神障碍诊断及统计手册》第五版中关于抑郁症的诊断标准;②年龄18~70岁;③HAMD-17评分 > 17分;④右利手;⑤临床查体及实验室检查无明显异常;⑥签署知情同意书者;⑦经抗抑郁药治疗痊愈后现复发,且入组前已停药至少4周,或至少有2周药物清洗期。健康组:①HAMD-17<7分;②右利手;③实验室检查和临床查体无明显异常,无精神疾病发作史。

1.2.2 排除标准① 患有严重的神经系统疾病及心、脑、肾等躯体疾病者;②有药物、毒品或酒精成瘾者;③有自杀风险者;④存在MRI检查禁忌证;⑤孕妇及哺乳期妇女。

1.3 治疗方法采用电子针疗仪(SDZ-ⅡB型,华佗牌)进行治疗。治疗前采用75%酒精对患者耳甲部进行常规消毒,将耳夹夹在左、右双侧耳甲腔处,即耳穴脏腑心、肾区。频率20 Hz,疏密波,电流强度≤20 mA,由轻度刺痛下调至患者无不适感,同时可感觉到明显的血管样搏动,治疗30 min。

1.4 静息态fMRI图像数据采集2组均在中国中医科学院广安门医院使用Magneton Skyra 3.0 T MRI扫描仪数据采集。患者组在治疗前后行静息态fMRI扫描,健康组仅在入组时行静息态fMRI扫描。扫描前嘱受试者闭眼、头部不动、保持清醒、避免主动思维活动。扫描过程中受试者需使用耳塞,用头罩固定头部,平卧于检查床上。先行T1WI扫描,再采用平面回波成像(EPI)序列,在T1WI像相同平面扫描。T1WI:TE 2.98 ms,TR 2 530 ms,层距、层厚均为1.0 mm,128层,视野256 mm×256 mm,翻转角7°,矩阵64×64,扫描时间6 min 3 s。BOLD成像:TE 30 ms,TR 2 000 ms,层距0.6 mm,层厚3.5 mm,32层,视野224 mm×224 mm,翻转角90°,矩阵64×64,扫描时间6 min 46 s。

1.5 图像数据处理采用基于Matlab2020a平台的DPARSF5.0工具包。BOLD数据预处理步骤如下:①将数据从DICOM转换为NIFTI格式;②为防止数据不稳定,去除前10个时间点;③进行时间层矫正及头动矫正(去除在任意方向头动大于2.5 mm及2°的患者);④空间标准化,将数据经过非线性转换到蒙特利尔神经病学研究所(MNI)标准空间,重采样空间分辨率为3 mm×3 mm×3 mm;⑤采用平滑核为6 mm进行空间平滑;⑥去线性漂移;⑦将头动、脑脊液信号、白质信号及全脑信号协变量行线性回归。ALFF值分析使用DPARSF工具包,经过0.01~0.08 Hz滤波,快速傅里叶变化,计算信号在频率范围内的ALFF值。分数ALFF是将频率范围内的ALFF值相加得到总值,然后与全频段ALFF总值相除得到。各体素的ALFF均值是将每个体素的ALFF值除以全脑ALFF值的平均值。

1.6 统计学方法采用SPSS 23.0软件进行数据分析,依据数据特征分别行双样本t检验、秩和检验、χ2检验,统计阈值P<0.05为差异有统计学意义。图像数据分析采用DPABI软件,2组ALFF值比较行独立样本t检验,患者组治疗前、后比较行配对样本t检验,将性别、年龄、受教育程度及微头动框架位移值作为协变量,对ALFF值存在的差异脑区采用GRF矫正,以簇水平P<0.05、阈值体素水平P<0.005为差异有统计学意义。

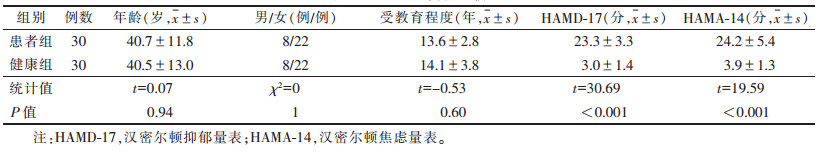

2 结果 2.1 2组一般资料比较(表 1)| 表 1 2组一般资料比较 |

|

2组在年龄、性别及受教育程度方面比较,差异均无统计学意义(均P > 0.05)。患者组的HAMD-17、HAMA-14评分均明显高于健康组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

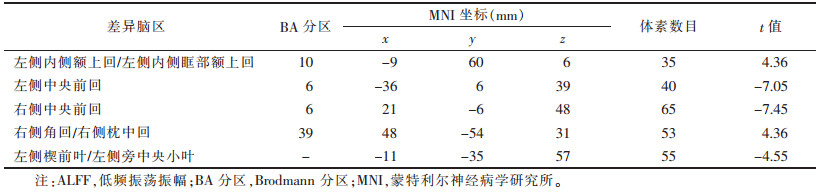

2.2 2组ALFF值比较(表 2)| 表 2 患者组与健康组在静息状态下ALFF值差异脑区比较 |

|

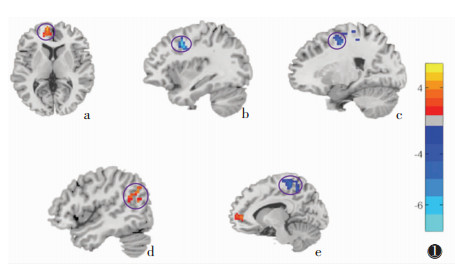

以年龄、性别、受教育程度及微头动框架位移值作为协变量,与健康组相比,患者组左侧内侧额上回/左内侧眶部额上回、右侧角回/右侧枕中回ALFF值升高,双侧中央前回、左侧楔前叶/左侧旁中央小叶ALFF值减低(采用GRF矫正,簇水平P<0.05、阈值体素水平P<0.005)(图 1)。

|

| 图 1 2组采用独立样本t检验分析后存在的低频振荡振幅(ALFF)差异脑区:a,左侧内侧额上回/左侧内侧眶部额上回(-9,60,6);b,左侧中央前回(-36,6,39);c,右侧中央前回(21,-6,48);d,右侧角回/右侧枕中回(48,-54,31);e,左侧楔前叶/左侧旁中央小叶(-11,-35,57)。颜色由蓝色到黄色表示ALFF值由低到高的程度(阈值体素水平P<0.005;簇水平P<0.05) |

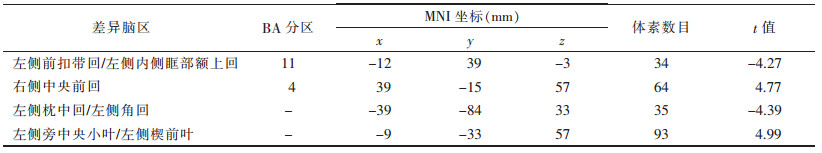

2.3 患者组治疗前、后的ALFF值差异脑区比较(表 3)

| 表 3 患者组即刻治疗前后ALFF值差异脑区比较 |

|

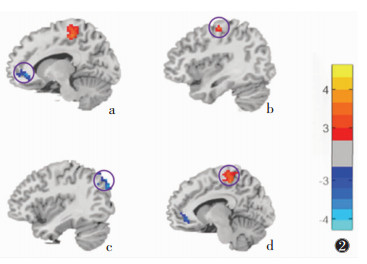

以微头动框架位移值作为协变量,患者组即刻治疗后与治疗前相比,右侧中央前回、左侧旁中央小叶/左侧楔前叶ALFF值升高,左侧前扣带回/左侧内侧眶部额上回、左侧枕中回/左侧角回ALFF值减低(采用GRF矫正,簇水平P<0.05、阈值体素水平P<0.005)(图 2)。

|

| 图 2 2组采用t检验分析后存在的ALFF值差异脑区:a,前扣带回/左侧内侧眶部额上回(-12,39,-3);b,右侧中央前回(39,-15,57);c,左侧枕中回/左侧角回(-39,-84,33);d,左侧旁中央小叶/左侧楔前叶(-9,-33,57)。颜色由蓝色到黄色表示ALFF值由低到高的程度(阈值体素水平P<0.005;簇水平P<0.05) |

3 讨论

本研究采用基于静息态fMRI的ALFF值观察taVNS对复发性抑郁症患者的实时脑神经元活动反应特征,结果发现患者组治疗前与健康组相比,左侧内侧额上回/左侧内侧眶部额上回、右侧角回/右侧枕中回ALFF值升高,双侧中央前回、左侧楔前叶/左侧旁中央小叶ALFF值减低。患者组即刻治疗后与治疗前相比,右侧中央前回、左侧旁中央小叶/左侧楔前叶ALFF值升高,左侧前扣带回/左侧内侧眶部额上回、左侧枕中回/左侧角回ALFF值减低。

3.1 耳针疗法及其在抑郁症中的应用抑郁症可归属于中医“郁证”范畴,其病机多为肝气郁结,气机不畅。可伴肾阳不足、心脾亏虚、肺气失宣等脏腑失安的临床证候特点,治疗上以调整脏腑气血阴阳、补虚泻实为原则,治法则根据气血阴阳失调而随证治之[8]。

针灸治疗抑郁症可涉及针刺、埋线、放血、耳穴疗法、穴位贴敷、穴位注射等10余种方法[9]。古代医家发现十二经脉循行分布于人体的耳郭周围,耳穴通过经络与脏腑相关联,通过针刺、按压、艾灸等方法施加于耳穴的内脏穴区,可达到标本兼顾、内外并治的整体效应,在临床中可有效治疗失眠、抑郁、焦虑等疾病[10]。“形神一体观”是中医整体观念的一部分,形神相互影响,形伤常伴随不同程度的神伤,长期神伤亦可致形伤。《素问·灵兰秘典论篇》云:“主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤”。心为君主之官,神明出焉。心主神明,形体之心与神明之心密不可分,且相互影响。《素问·六节脏象论篇》云:“肾者,主蛰,封藏之本,精之处也”。肾藏精,脏腑的精气充盛,依赖于脾肾先后天的充盈。因此,肾精的盛衰与否,影响着机体功能的充沛。因此,本研究taVNS选择耳甲区心、肾位置,以求达到形神并治、心肾同调的作用。

3.2 抑郁症患者与健康者在默认网络及视觉加工等脑区存在差异本研究发现,复发性抑郁症患者治疗前与健康组相比,其主要差异存在于默认网络、视觉加工区及体感运动区等。左侧内侧额上回及左侧内侧眶部额上回是前额叶重要组成部分,在情绪调节、情境记忆、执行注意及信息处理方面起重要作用[11]。阎锐等[12]通过研究发现,复发性抑郁组左侧额上回的ALFF值高于健康组,与本研究一致。中央前回属于调节躯体运动的高级中枢,参与人体相关位置及运动感觉的神经冲动,与抑郁症发病密切相关[13]。李鹏等[14]发现,抑郁症患者左侧中央前回的ALFF值低于健康组。右侧枕中回是枕叶的一部分,负责视觉信息收集及加工处理,同时也参与情绪、注意等经神心理活动[15]。角回主要负责人体的语义处理、数字加工、注意力以及记忆力等功能[16]。楔前叶具有对自我相关信息处理和情景记忆的功能[17]。角回、楔前叶及内侧前额叶均属于默认网络重要组成部分[18]。许可[19]研究发现,抑郁症患者右侧角回的ALFF值高于正常组,也与本研究一致。因此,健康者与抑郁症患者的ALFF值存在默认网络及视觉加工等脑区差异,这可能是抑郁症患者复发的主要异常脑机制。

3.3 taVNS对复发性抑郁症患者的默认网络等多个脑区具有调制作用针灸疗效的静息态脑功能机制主要包括累积的长期效应与即刻效应[20]。ALFF作为静息态fMRI的常用指标,其在耳甲电针即刻治疗前后的变化也是脑机制的一种表现。抑郁症作为临床常见的精神性疾病,具有多种可能的神经生物学和心理方面原因,同时也是一种功能网络疾病,源自于脑区之间联系,以及交互层面上发生的改变[21]。

默认网络是大脑中产生和加工自我内省的想法,以及对周围环境进行监控的功能网络,主要包括内侧前额叶皮质、扣带回皮质,以及双侧的楔前叶、角回等区域[22]。本课题组前期研究表明,taVNS对原发性失眠患者的脑默认网络相关脑区功能连接具有即刻调节作用,推测其可能是taVNS治疗原发性失眠的中枢机制[23]。Andersen等[24]通过研究发现,多巴胺类药物可降低默认网络活性,进而缓解抑郁症状。本研究发现,患者组即刻治疗后与治疗前相比,右侧中央前回、左侧旁中央小叶/左侧楔前叶ALFF值升高,左侧前扣带回/左侧内侧眶部额上回、左侧枕中回/左侧角回ALFF值减低。这表明,taVNS可调制前扣带回、楔前叶、角回、额叶的ALFF值,而这几个脑区均属于默认网络的重要组成脑区,因此,taVNS通过调制默认网络可能是其治疗复发性抑郁症患者的脑机制之一。既往研究发现,针灸对于吸烟渴求患者具有抑制枕叶活动和激活体感运动区的即刻作用,最终可达到抑制吸烟冲动和缓解吸烟渴求的目的[20]。这与本研究结果相近,提示taVNS对于复发性抑郁症患者也具有调制视觉加工脑区及体感运动区中部分脑区的即刻调节作用。

综上所述,本研究初步发现复发性抑郁症患者存在默认网络脑区、视觉加工脑区及体感运动脑区脑功能异常;taVNS对以上大部分脑区有即刻调节作用,这可能是其治疗复发性抑郁症的多个靶点,其调节作用可能是其潜在的疗效机制。本研究存在如下不足:样本量偏小,年龄跨度大,可能使结果存在一定偏倚;未进行随机对照试验,未设置复发性抑郁症患者的假针作为对照组;仅关注ALFF值一个指标,较单一;未对复发性抑郁症患者进行辨证分型;未考虑前期不同种类抗抑郁药物对复发性抑郁症患者的影响。今后需进一步扩大样本量,进行随机对照试验,设置复发性抑郁症的假针对照组;进一步采集局部一致性、功能连接、动脉自旋标记等多种脑功能指标对复发性抑郁症患者进行辨证分型,以提高研究的科学价值。

| [1] |

YUAN Y, MIN H S, LAPANE K L, et al. Depression symptoms and cognitive impairment in older nursing home residents in the USA: a latent class analysis[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2020, 35(7): 769-778. DOI:10.1002/gps.5301 |

| [2] |

World Health Organization(WHO). Depression and other common mental disorders: global health estimates[M]. Geneva: WHO, 2017.

|

| [3] |

COSCI F, MANSUETO G, FAVA G A. Relapse prevention in recurrent major depressive disorder. A comparison of different treatment options based on clinical experience and a critical review of the literature[J]. Int J Psychiatry Clin Pract, 2020, 24(4): 341-348. DOI:10.1080/13651501.2020.1779308 |

| [4] |

ZHANG S, HE J K, MENG H, et al. Effects of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on brain functional connectivity of medial prefrontal cortex in patients with primary insomnia[J]. Anat Rec (Hoboken), 2021, 304(11): 2426-2435. DOI:10.1002/ar.24785 |

| [5] |

RONG P, LIU J, WANG L, et al. Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on major depressive disorder: a nonrando-mized controlled pilot study[J]. J Affect Disord, 2016, 195: 172-179. DOI:10.1016/j.jad.2016.02.031 |

| [6] |

许可, 李小娇, 方继良, 等. 耳电针治疗难治性抑郁症增效效应的临床观察[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2019, 21(11): 2266-2271. |

| [7] |

李小娇, 许可, 方继良, 等. 耳甲部电针治疗药物难治性抑郁症疗效观察及其静息态fMRI脑机制初探[J]. 磁共振成像, 2020, 11(2): 84-88. |

| [8] |

刘欢, 王海军, 高明周, 等. 基于抑郁症临床诊断标准的病机探讨[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(7): 2499-2501. |

| [9] |

郑雅峰, 魏超, 王健, 等. 针灸治疗抑郁症研究进展[J]. 中医学报, 2019, 34(4): 732-736. |

| [10] |

刘立公, 顾杰, 王正明. 郁证的古代针灸治疗特点分析[J]. 中西医结合学报, 2004, 2(5): 339-342. |

| [11] |

LIU W, GE T, LENG Y, et al. The role of neural plasticity in depression: from hippocampus to prefrontal cortex[J]. Neural Plast, 2017, 2017: 6871089. |

| [12] |

阎锐, 姚志剑, 卢青, 等. 抑郁症首次发病与复发患者静息态功能磁共振低频振幅比率的差异[J]. 临床精神医学杂志, 2013, 23(3): 145-148. |

| [13] |

王静, 彭红军, 杨勇哲, 等. 基于多模态磁共振影像的抑郁障碍自动分类研究[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2018, 44(10): 583-588. DOI:10.3969/j.issn.1002-0152.2018.10.002 |

| [14] |

李鹏, 李峰, 王长明, 等. 早发性抑郁患者基于低频振幅比特低频振幅下脑区功能活动特征研究[J]. 山西医药杂志, 2017, 46(18): 2158-2162. |

| [15] |

RENIER L A, ANUROVA I, DE VOLDER A G, et al. Preserved functional specialization for spatial processing in the middle occipital gyrus of the early blind[J]. Neuron, 2010, 68(1): 138-148. DOI:10.1016/j.neuron.2010.09.021 |

| [16] |

SEGHIER M L. The angular gyrus: multiple functions and multiple subdivisions[J]. Neuroscientist, 2013, 19(1): 43-61. DOI:10.1177/1073858412440596 |

| [17] |

XIAO H, YUAN M, LI H, et al. Functional connectivity of the hippocampus in predicting early antidepressant efficacy in patients with major depressive disorder[J]. J Affect Disord, 2021, 291: 315-321. DOI:10.1016/j.jad.2021.05.013 |

| [18] |

YAN C G, CHEN X, LI L, et al. Reduced default mode network functional connectivity in patients with recurrent major depressive disorder[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2019, 116(18): 9078-9083. DOI:10.1073/pnas.1900390116 |

| [19] |

许可. 耳电针(耳迷走神经刺激)治疗难治性抑郁症对情绪认知脑功能网络的影响[D]. 北京: 中国中医科学院, 2020.

|

| [20] |

刘朝, 方继良, 杨金生, 等. 基于分数低频振幅的针刺对吸烟渴求的即刻效应与中枢机制: fMRI脑功能研究[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(5): 1572-1578. |

| [21] |

MULDERS P C, VAN EIJNDHOVEN P F, SCHENE A H, et al. Resting-state functional connectivity in major depressive disorder: a review[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2015, 56: 330-344. DOI:10.1016/j.neubiorev.2015.07.014 |

| [22] |

ANDREWS-HANNA J R, SMALLWOOD J, SPRENG R N. The default network and self-generated thought: component processes, dynamic control, and clinical relevance[J]. Ann N Y Acad Sci, 2014, 1316(1): 29-52. DOI:10.1111/nyas.12360 |

| [23] |

赵斌, 李亮, 张金铃, 等. 耳甲电针对原发性失眠患者脑默认网络的即刻调节作用[J]. 针刺研究, 2019, 44(12): 884-887. |

| [24] |

ANDERSEN A H, SMITH C D, SLEVIN J T, et al. Dopaminergic modulation of medial prefrontal cortex deactivation in parkinson depression[J]. Parkinsons Dis, 2015, 2015: 513452. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20