| 鼻前棘骨折的高分辨率CT表现 |

鼻前棘是位于梨状孔下缘正中、向前方突出的尖形小骨棘(归于上颌骨),在上颌骨上方,形态较小[1]。国内外有关鼻前棘骨折的文献报道较少,可能是因其引起的人体损伤效应较轻易被忽视[2]。回顾性分析2019年3月至2021年3月我院收治的258例外伤后行颌面部高分辨率CT扫描患者,共检出鼻前棘骨折40例,分析鼻前棘骨折的影像表现,以提高对鼻前棘解剖结构的认识及该部位骨折的认识。

1 资料与方法 1.1 一般资料本组258例中,男183例,女75例;年龄2~93岁,平均(41±13)岁。其中143例为击打外伤,70例为车祸伤,35例为高处坠落伤,10例为不明原因的外伤。临床表现为鼻部皮肤青紫、轻压痛,鼻背部不同程度偏移、凹陷,鼻腔可见血痂。

1.2 仪器与方法采用Philips Brilliances 64排螺旋CT或GE Revolution 256排螺旋CT扫描仪。患者取平卧位,扫描范围从眼眶至下颌骨水平。扫描参数:120 kV,244 mAs,层厚2.5 mm,重建层厚0.67 mm。原始数据传送至后处理工作站行三维MPR和VR处理。

1.3 图像分析由2位工作10年以上的放射科医师分别阅片,观察并分析标准骨算法和软组织算法图像。观察鼻前棘的形态并进行分型,统计鼻前棘骨折的发生率及与解剖形态的关系。意见不一致时,通过协商取得一致意见。鼻前棘根据解剖学形态分为双杆型(Ⅰ型,即2条平行向前的骨性结构)、单杆型(Ⅱ型,即单根向前的骨性结构)、三角型(Ⅲ型,即呈三角形的骨性突起)及不规则型(Ⅳ型,即不能归于上述3种形态者)[1]。

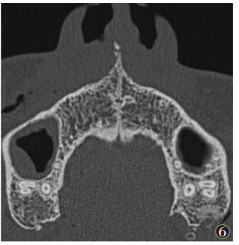

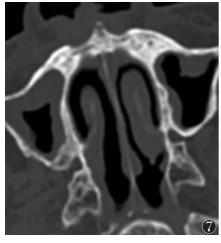

2 结果 2.1 鼻前棘的形态及分型258例鼻前棘中,Ⅰ型109例(图 1),Ⅱ型39例(图 2),Ⅲ型74例(图 3),Ⅳ型36例(图 4)。

|

| 图 1 男,39岁,鼻前棘呈双杆型 |

|

| 图 2 男,24岁,鼻前棘呈单杆型 |

|

| 图 3 男,31岁,鼻前棘呈三角型 |

|

| 图 4 女,24岁,鼻前棘呈不规则型 |

2.2 鼻前棘骨折的发生率、漏诊率及与鼻骨骨折的关系

CT初诊时鼻前棘骨折全部漏诊,漏诊率达100.0%;后经回顾性分析发现258例中,鼻前棘骨折40例,发生率为15.5%(40/258),表现为骨质连续性中断(图 5~8),7例有分离移位。40例鼻前棘骨折中,Ⅰ型31例(占77.5%),Ⅱ型6例(占15.0%),Ⅲ型1例(占2.5%),Ⅳ型2例(占5.0%)。87.5%(35/40)的鼻前棘骨折合并鼻骨骨折。

|

| 图 5 男,28岁,双杆型鼻前棘双侧骨折,有移位 |

|

| 图 6 女,23岁,单杆型鼻前棘线样骨折,邻近软组织内见少许积气 |

|

| 图 7 女,89岁,三角型鼻前棘尖端骨折 |

|

| 图 8 女,57岁,不规则型鼻前棘撕脱性骨折,有移位 |

3 讨论 3.1 鼻前棘的解剖学意义及形态学特点

鼻前棘由于结构微小,且位于上颌骨梨状缘,骨质薄弱易发生骨折。单纯鼻前棘骨折不常见,通常与颅面部骨折(鼻骨骨折等)并存,由于该结构相对较小,常被漏诊。大多数情况下,鼻前棘骨折无需外科处理,但其在临床上也是重要的解剖学标志,可作为内镜颅底手术最重要的解剖学标志,对鼻内镜鼻窦手术的临床意义重大[3]。

鼻前棘形态各异,表现多样。Broca的5级分法将鼻前棘分为不显型、稍显型、中等型、显著型、特显型[4],但此种分类方法无法体现鼻前棘的易损性与其形态学特点的关联性。王永花等[1]根据鼻前棘的解剖学形态特点,将其分为双杆型(Ⅰ型)、单杆型(Ⅱ型)、三角型(Ⅲ型)及不规则型(Ⅳ型),该分型对当前X线及CT诊断鼻前棘骨折具有一定的科学性。但由于双杆型及单杆型表现多样化,扈远余等[5]在此基础上进一步细化分类,将双杆型分为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc 3个亚型;单杆型分为纤细(Ⅱa型)和粗壮(Ⅱb型)2个亚型。该分型有助于医师掌握鼻前棘的正常解剖结构及形态,准确诊断鼻前棘骨折,为临床治疗提供可靠依据。

3.2 鼻前棘骨折的影像诊断、预后及法医学意义国外文献报道,X线诊断鼻前棘骨折的准确率为75%[2]。国内学者通过对比研究发现,CT是检查鼻骨骨折的最佳方法[6],特别是高分辨力CT,可有效诊断鼻区复合骨折情况[7]。本研究采用高分辨率CT扫描技术,CT图像经三维重组和VR,可清晰显示鼻前棘的骨质形态,尤以CT横轴位和鼻前棘矢状位重组图像显示最佳,并可多维度观察、分析鼻前棘,进而作出正确诊断。本研究中鼻前棘骨折的发生率约15.5%,其中Ⅰ型及Ⅱ型易发生骨折,说明鼻前棘骨折与其形态关系密切。王永花等[8]报道,鼻骨骨折合并鼻前棘骨折比例约40%,本研究87.5%的鼻前棘骨折合并鼻骨骨折,单纯鼻前棘骨折仅5例。本研究CT初诊时鼻前棘骨折全部漏诊,笔者经查阅鼻骨骨折文献了解到鼻前棘的解剖结构,后经回顾性分析修改补充诊断。分析原因主要是对鼻前棘这一解剖结构缺乏认识,且扫描方法选择不当。了解此结构后,通过高分辨率CT,可准确判断其是否骨折,以及邻近软组织肿胀情况、有无积气。

鼻前棘骨折虽在临床外科学中具有重要意义,但目前其关注度较少。随着临床医学及相关学科的不断发展,以及患者自身的关注,放射科医师及外科学医师对鼻前棘骨折也越来越重视。鼻前棘骨折一般很少引起面部外观的变化,临床多不进行特殊处理。但有学者认为鼻前棘骨折必要时需临床进行一定的修复处理[9]。Marianetti等[10]认为鼻整形中的一个重要步骤就是鼻前棘整形,其能够在鼻脊柱和鼻锥体其他部分之间起到很好的协调作用。

近些年来,在法医人类学中,影像医学的应用越来越广泛[11],在司法鉴定中鼻前棘骨折也有重要意义,其对司法量刑的参考价值重大,对维护当事人合法权益有重要意义。

总之,鼻前棘骨折虽然在面部外伤中不常见,但不容忽视,充分了解鼻前棘正常的解剖结构及形态特点,采用高分辨率CT扫描,结合重组技术,可减少漏诊。

| [1] |

王永花, 陈海松, 徐琦, 等. 鼻前棘的解剖[J]. 解剖学报, 2018, 49(2): 223-226. |

| [2] |

RAGGIO B S, GRAHAM H D. Fracture of the anterior nasal spine: a systematic review[J]. J Oral Maxillofacial Surg Med Pathol, 2018, 30(2): 81-85. DOI:10.1016/j.ajoms.2017.09.008 |

| [3] |

卢晓清, 吴建. 内镜鼻颅底肿瘤切除和颅底功能重建手术的三维影像解剖研究[J]. 上海医学, 2015, 38(6): 516-518. |

| [4] |

武景望. 中国人骨性外鼻的解剖学[J]. 解剖学报, 1985, 16(2): 125-129. |

| [5] |

扈远余, 闫福明, 刘静文, 等. 鼻前棘骨折的CT诊断及临床价值[J]. 医学影像学杂志, 2020, 30(5): 862-865. |

| [6] |

叶廷刚, 雷振平, 谢年辉. DR与CT诊断鼻骨骨折临床价值比较[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(4): 769-771. |

| [7] |

曲永惠, 王振常, 鲜军舫, 等. 高分辨率CT对鼻区复合骨折的诊断价值(附50例分析)[J]. 中华放射学杂志, 1998, 32(10): 27-29. |

| [8] |

王永花, 陈海松, 周锐志, 等. 鼻前棘骨折的CT诊断研究[J]. 临床放射学杂志, 2018, 37(9): 1542-1545. |

| [9] |

KIM H, KIM Y J, NAM S H, et al. Fracture of the anterior nasal spine[J]. J Craniofacial Surg, 2012, 23(2): 160-162. DOI:10.1097/SCS.0b013e31824cdc8c |

| [10] |

MARIANETTI T M, BOCCIERI A, PASCALI M. Reshaping of the anterior nasal spine: an important step in rhinoplasty[J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2016, 4(9): 1-8. |

| [11] |

李蓝江, 李振辉. 影像学科在法医人类学中的应用[J]. 放射学实践, 2018, 33(9): 979-982. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20