| 骨膜反应对骨病变的诊断价值 |

2. 山东省医学影像学研究所,山东 济南 250021

骨膜反应是重要的骨基本病变之一,对提示骨病变的存在、判断骨病变的范围,以及骨病变的定位、定性均具有重要价值。正确认识骨膜反应类型及其表现,有助于病变的诊断和鉴别诊断。若对骨膜反应的不同表现形式有所误解,可引起影像诊断的偏差而导致误诊误治。本文从骨膜解剖及组织学特点、骨膜反应的定义及病因、影像学表现和临床意义等方面探讨骨膜反应对骨病变的诊断价值。

1 骨膜解剖及组织学特点骨膜是一种膜结构,覆盖于几乎所有骨结构表面(关节内骨关节面、肌腱附着处、籽骨除外),由外层纤维层和内层增殖形成层组成。外层纤维层包含成纤维细胞和广泛的胶原纤维,并与关节囊、肌腱及肌筋膜的纤维相延续,可与肌外膜相融合。内层形成层的特点是含有丰富的血管和细胞,包含间充质干细胞,有成骨功能。

骨膜通过胶原纤维附着在骨表面,该纤维又称Sharpey’s纤维,其起源于骨膜外层纤维层,且沿着来自肌肉的张力确定的方向穿透骨皮质。儿童的骨膜相对松弛地附着于骨皮质上且较活跃,随着年龄的增长附着越来越紧;成人的骨膜与骨皮质相贴紧密,活性较差。骨膜附着于骨皮质的紧密度也随部位而不同,颅骨与其骨膜附着非常紧密。

骨膜是一种动态结构,在正常情况下的骨重塑中起重要作用。骨膜受到刺激后可增厚,成骨潜能被激活,并可形成新生骨。骨膜含有许多血管、感觉神经和血管舒缩神经、丰富的淋巴管,以及许多感受器,损伤后会产生剧烈疼痛。正常骨膜仅含少量的细胞成分及成熟的纤维组织,且无钙盐沉积,含水量也少,在X线、CT和MRI上均无法显示。

2 骨膜反应的定义与病因骨膜反应是指骨膜受到刺激后发生水肿增厚并有骨膜新生骨形成而在影像学上显影。常见病因有骨的局部病变,如外伤骨折、骨髓炎、骨肿瘤、骨局部缺氧等,也可继发于系统性疾病,如骨的先天性生长发育异常、营养代谢性骨病、肺性骨病、肥大性骨关节病等,周围软组织病变也可引起骨膜反应,如骨膜下血肿、静脉曲张、软组织炎性病变和肿瘤等。

3 骨膜反应的影像学表现骨膜反应早期骨膜水肿增厚,无新生骨小梁形成,X线平片和CT上无法显示,MRI表现为T2WI或压脂像上骨皮质表面的高信号,增强扫描增厚的骨膜呈明显强化。随时间延长,增生的骨膜区域有新生骨小梁形成,从病变开始至形成骨膜新生骨需10 d~3周。骨膜新生骨X线和CT表现为骨表面的线状高密度影,早期密度较低,随病情好转愈合骨膜反应逐渐增厚,密度增高。骨膜新生骨在MRI各序列上均表现为低信号,骨膜下组织呈T1WI等信号、T2WI高信号影,增强扫描可见强化[1]。

4 骨膜反应的临床意义骨膜反应可提示骨病变的存在,同时其范围、形态及密度变化可反映病变的生长速度、发展进程等,对骨疾病的影像学诊断和鉴别诊断具有重要提示意义,具体如下。

4.1 骨膜反应与骨膜新生骨在病变引起骨膜病理改变的早期,骨膜增厚水肿但无钙盐沉积或新骨形成,无法在X线及CT上显影,但可在MRI上显影,提示早期病变,但对鉴别诊断意义不大。骨膜出现钙盐沉积或骨膜新骨形成后可在X线和CT上显影。不同病因可导致不同形态和密度的骨膜反应,这对诊断和鉴别诊断有重要提示意义[2]。

4.2 单层与多层骨膜反应 4.2.1 单层骨膜反应骨膜在充血条件下,外层无活性的成纤维细胞化生为成骨细胞,并形成一层新骨层,即线样增厚的骨膜并新骨形成或钙盐沉积,表现为单层骨膜反应,影像学表现为距离骨皮质表面1~2 mm的一个均匀较淡的薄层骨。单一层状骨膜反应多提示活跃的、良性的病变过程,多见于良性骨病变,少数情况下也可见于恶性骨病变的早期,如骨髓炎、骨折愈合的早期(图 1)、朗格汉斯细胞组织细胞增生症、肺性骨病等,偶尔也可见于尤因肉瘤、骨肉瘤等恶性病变,但很少见于转移瘤。6个月龄的早产儿,生理状态下有时也可见单一层状骨膜反应。

|

| 图 1 男,2岁,肱骨下端骨折 图 1a X线侧位平片示肱骨下端骨皮质不连续(箭) 图 1b 2个月后,X线侧位平片示肱骨下端出现单层状连续的骨膜反应(箭) |

4.2.2 多层骨膜反应或洋葱皮样骨膜反应

多层骨膜反应或洋葱皮样骨膜反应是由于强烈的或反复的局部刺激,病变活动期与静止期反复交替,开始时的单层增厚骨膜反复被抬起,钙盐呈多个同心层状、沿疏松结缔组织内的扩张血管沉积在骨皮质表面,形成多层板层状的骨膜反应[3]。常见病因包括恶性肿瘤或良性骨病变的反复发作,多见于尤因肉瘤(图 2),也可见于骨髓炎的反复发作、朗格汉斯细胞组织细胞增生症(图 3)、骨肉瘤、白血病的骨髓浸润、疲劳骨折、骨性关节病、骨梅毒、儿童的生理改变等。

|

| 图 2 男,23岁,尤因肉瘤。X线正位平片示尺骨上段多层状不连续的骨膜反应(箭) |

|

| 图 3 女,12岁,朗格汉斯细胞组织细胞增生症。CT冠状位MPR示股骨中段多层状连续的骨膜反应(箭) |

4.3 骨膜反应的厚薄

薄层骨膜反应通常提示为病变早期、病变进展较快及侵袭性较强[4]。轻度增厚的骨膜表面在短时间内仅有较少的钙盐沉积,多见于急性骨髓炎早期(图 4)、疲劳骨折的早期、尤因肉瘤(图 5)、骨肉瘤等。厚骨膜反应通常提示病变进展缓慢[5]、病程较长。骨膜增厚较明显且有较多的钙盐沉积,多见于良性病变,如慢性骨髓炎(图 6)、肺性骨病(图 7)、骨折的愈合期等。

|

| 图 4 女,15岁,急性骨髓炎。X线正位平片示股骨上段薄的单层状连续的骨膜反应(箭) |

|

| 图 5 男,13岁,尤因肉瘤。X线侧位平片示股骨中段薄的单层密度较淡连续的骨膜反应(箭) |

|

| 图 6 男,18岁,慢性骨髓炎,X线正位平片示股骨中段厚层的花边状密度较高且连续的骨膜反应(箭) |

|

| 图 7 女,68岁,肺性骨病,X线正位平片示股骨较广泛较厚的均匀单层密度较高且连续的骨膜反应(箭) |

4.4 骨膜反应的连续性 4.4.1

良性病变的骨膜反应常连续[6],可呈单层、多层、线状、葱皮样、波浪状或花边状(图 6)。连续的骨膜反应多见于良性骨病变,如骨髓炎(图 4)、骨结核、骨折(图 1)、朗格汉斯细胞组织细胞增多症、骨样骨瘤、骨母细胞瘤等,也可见于恶性骨病变的早期,如骨肉瘤、尤因肉瘤(图 5)的早期等。

4.4.2不连续的骨膜反应是指骨膜反应被病变穿破或破坏中断,提示病变的快速进展,多见于骨恶性肿瘤(图 3),也可见于良性病变的快速进展期。不连续的骨膜反应最多见的表现形式为骨膜三角和针状骨膜。

骨膜三角又称Codman三角,是指增生的骨膜被快速生长的病变组织抬起并穿透破坏中断后,断端残留骨膜及其新生骨呈三角形或袖口状的形态改变。在过去较长的一段时间内,骨膜三角被认为是恶性骨肿瘤的表现,但近年来的研究[2]表明任何可引起骨膜反应的良性或恶性病变在一定条件下均可引起骨膜三角。骨膜三角提示病变侵袭性强或生长快速,骨膜新生骨被穿破中断并掀起,导致无足够的时间和空间形成连续的骨膜新生骨,且快速生长的病变可刺激破骨细胞,导致骨质吸收加速。骨膜三角出现在肿块与骨皮质夹角之间,最常见于侵袭性强的恶性肿瘤[7],如骨肉瘤(图 8)、尤因肉瘤等,但在儿童朗格汉斯细胞组织细胞增生症也可发生,还可少见于其他良性病变,如急性骨髓炎、骨结核(图 9)、骨膜下血肿(图 10)、动脉瘤样骨囊肿、骨巨细胞瘤、骨的纤维结构不良等(图 11)。

|

| 图 8 男,20岁,骨肉瘤。X线侧位平片示股骨下段骨膜三角(箭) |

|

| 图 9 女,1岁,骨结核。CT冠状位MPR示股骨下段骨膜三角(长箭)及死骨(短箭) |

|

| 图 10 女,14岁,骨膜下血肿。X线正位平片示桡骨远段骨膜三角(箭) |

|

| 图 11 女,8岁,骨的纤维结构不良。X线侧位平片示股骨中段骨膜三角(箭) |

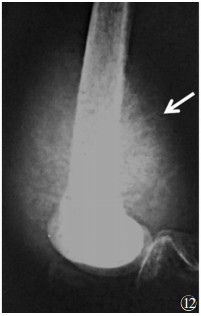

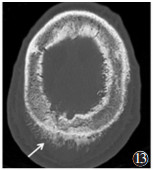

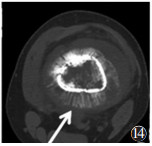

针状骨膜反应是指病变掀起骨膜后,骨膜新生骨沿着骨膜与骨皮质间的Sharpe’s纤维和血管分布,在新生血管表面形成纤细的针状的骨膜新生骨。针状骨膜反应常提示病变进展较快,其本身并不是肿瘤,其方向提示病变的生长方向。根据其走行方向,可分为日光放射征、竖发征、绒状骨膜反应:①日光放射征,自骨皮质表面发散出的骨针方向各异,外观似阳光照射,因此称为日光放射征(图 12)。日光放射型骨膜反应较复杂,包括增生的骨膜和恶性病变产生的类骨质,肿瘤细胞占据了骨针之间的空间,多见于侵袭性强的恶性肿瘤,最常见于伴骨皮质破坏的骨肉瘤,也可见于血管瘤和侵袭性较强的成骨性转移瘤;在儿童,主要继发于神经母细胞瘤的骨转移瘤;偶可见于颅骨板障脑膜瘤、成骨细胞瘤、骨嗜酸性肉芽肿等良性病变。②竖发征,因为相互平行且垂直于骨皮质表面的针状骨膜新生骨在外观上似头发竖起来,因此称为竖发征(图 13),骨针间隙可能被血管、疏松结缔组织或肿瘤组织取代。竖发征的骨针常较细长,从中间向四周逐渐变短。这种针状骨膜反应最常见于尤因肉瘤、颅骨板障脑膜瘤,偶见于骨肉瘤,很少见于转移瘤;骨髓炎和骨折愈合期偶尔可见,但其骨针一般较粗短;发生于颅骨的竖发征可见于地中海贫血。③绒状骨膜反应,外观似天鹅绒(图 14),骨针一般较短。该亚型较罕见,可见于骨肉瘤、软骨肉瘤。

|

| 图 12 男,25岁,骨肉瘤。X线侧位平片示股骨下段针状骨膜反应呈日光放射征(箭) |

|

| 图 13 男,48岁,颅骨板障脑膜皮细胞型脑膜瘤,横轴位CT示顶骨针状骨膜反应呈竖发征(箭) |

|

| 图 14 男,26岁,股骨骨肉瘤。横轴位CT示短针状骨膜反应呈天鹅绒状(箭) |

4.5 骨膜反应的范围

骨膜反应可弥漫性分布,也可局灶性分布[8]。当骨膜反应呈双侧弥漫性分布时,主要见于系统性疾病或先天发育异常引起的骨质改变,如肥大性骨关节病、婴儿骨皮质增生症等。双下肢受累的骨膜反应提示血管病变。单骨较大范围的骨膜反应提示炎性病变,如急性骨髓炎。局限性的骨膜反应提示局部病变,如骨肿瘤或肿瘤样病变。

4.6 骨膜反应的对称性双侧对称性骨膜反应常见于体质性或全身性、系统性疾病,如肥厚性骨关节病、厚皮性骨膜病、肺性骨病、氟中毒、婴儿骨皮质增生症、维生素A过多症、坏血病、佝偻病、白血病等。

不对称或单侧性骨膜反应见于局限性的多种疾病[9],包括骨髓炎、骨结核、良性肿瘤与肿瘤样病变、原发恶性骨肿瘤、骨转移瘤等。

4.7 成熟与不成熟的骨膜反应成熟的骨膜反应,也称致密性或实性骨膜反应、骨皮质增厚或肥厚。当病变持续存在,多层骨膜新生骨之间或骨膜新生骨与骨皮质之间最终骨化,从而形成一个连续的、致密的骨膜新生骨层,主要见于慢性良性病变[10]。该骨膜反应的主要特点是密度较高且均匀,形态可呈均匀片状,也可呈较厚的波浪状,随着病程的进展其形态一般无变化。成熟的骨膜反应提示病变发病时间较长,多见于慢性骨髓炎或低毒力感染、骨样骨瘤(图 15)、朗格汉斯细胞组织细胞增生症、软骨母细胞瘤、骨折愈合、肺性骨病、静脉曲张等。典型的恶性肿瘤几乎不出现成熟的骨膜反应,但可见于治疗后有好转倾向的恶性骨肿瘤。骨肉瘤、尤因肉瘤、转移瘤仅在少见情况下出现这种骨膜反应。

|

| 图 15 男,20岁,骨样骨瘤。X线正位平片示股骨中段成熟型骨膜反应(箭) |

不成熟的骨膜反应,是指密度较淡的骨膜新生骨,其密度明显低于骨皮质,密度不均匀,形态多样,可连续或不连续[11];提示骨病变的早期或病变进展较迅速,使得肿瘤边缘的增厚骨膜内无足够时间形成较多的钙盐沉积;主要见于恶性骨肿瘤或快速进展的良性病变,如骨肉瘤、尤因肉瘤、骨转移瘤、急性骨髓炎、朗格汉斯细胞组织细胞增多症、骨母细胞瘤,儿童骨结核等。

4.8 骨膜反应的侵袭性骨膜反应的形态及密度可反映骨病变是否具有侵袭性[12]。连续的、密度较高且均匀的骨膜反应常提示骨病变的良性或非侵袭性特征,如骨样骨瘤常伴连续、密度较高的骨膜反应。密度较淡、不连续或中断的骨膜反应常提示病变进展较快,反映骨病变的侵袭性或恶性特征,如骨肉瘤的骨膜反应密度较淡其不连续,常有骨膜三角形成。但是,不同形式的骨膜增生所反映出的侵袭性可因年龄的不同而不同,同一种疾病儿童的骨膜反应可能较成人表现出更多的侵袭性。儿童骨膜较松弛地附着于骨皮质上,骨膜形成层较厚,较成人骨膜活性高,具有更高的成骨潜能,因此,儿童较成人更易出现骨膜反应和骨膜新生骨,且骨膜反应发生较快,范围也较广泛,并表现出更多的侵袭性征象,如儿童的多种良性病变,如骨母细胞瘤、朗格汉斯细胞组织细胞增多症,骨结核、骨髓炎等可形成不连续的骨膜反应,如骨膜三角,在诊断时应多加注意。成人的骨膜变薄,丧失了一些弹性和坚固性,形成层与纤维层变得不可区分,更加紧密地附着于骨皮质上[13]。骨膜血管密度和成纤维细胞的数目减少,成骨细胞的潜力降低,但仍有成骨功能,可再次被激活。然而,对病变的刺激,成人骨膜活跃性明显不如儿童,因此成人骨膜反应一旦出现侵袭性征象则可靠性较高。

4.9 特殊类型的骨膜反应 4.9.1 膨胀性骨膜反应膨胀性骨膜反应是指连续或基本连续的骨膜反应,并向外膨隆形成膨胀性的外观,是因骨质在不断破坏吸收的同时不断有骨膜新生骨形成。充血和机械压力可刺激破骨细胞,其活性增加,导致骨质吸收;骨皮质表面产生骨膜新生骨导致骨直径增大。膨胀性骨膜反应提示病变进展十分缓慢,使骨膜有足够的时间钙盐沉积,形成骨膜新生骨而不被穿透,从而形成膨胀性的壳样外观[14]。病变持续的时间越长、进展越缓慢,形成的壳状骨膜反应越厚。膨胀性骨膜反应多见于良性病变,如骨巨细胞瘤、动脉瘤样骨囊肿(图 16)、骨结核、骨的纤维结构不良等;也可见于进展缓慢或低度恶性的骨肿瘤,如软骨肉瘤等。

|

| 图 16 男,33岁,动脉瘤样骨囊肿。X线正位平片示股骨下端膨胀性骨膜反应(箭) |

4.9.2 复杂型骨膜反应

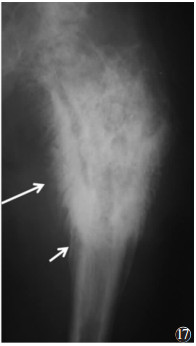

复杂型骨膜反应是指骨膜新生骨呈现异常杂乱的外观,最多见于侵袭性较强的骨肉瘤(图 17)。有时同一病变存在多种不同类型的骨膜反应时也可形成复杂的外观,可见于恶性骨肿瘤或良性肿瘤恶变后的加速生长。当良恶性骨病变发生病理性骨折或合并感染时也可产生复杂型骨膜反应[15]。

|

| 图 17 女,23岁,骨肉瘤。X线正位平片示股骨上端复杂型骨膜反应,可见针状骨膜反应(长箭)与层状骨膜反应(短箭)混杂 |

总之,骨膜反应的骨膜新生骨可呈多种形态和密度。良性病变骨膜反应的共同一般特点为骨膜反应均较完整连续,密度较高而均匀。而恶性病变骨膜反应的共同一般特点为骨膜新生骨可中断不连续,常表现骨膜三角和针状骨膜反应。骨膜三角和针状骨膜反应提示侵袭性或恶性的病变可能,但少数情况下也可见于良性病变。良恶性病变的骨膜反应无严格的界限并有交叉,恶性病变的早期骨膜反应也可连续完整,快速进展的良性病变的骨膜反应也可以是不连续、不完整的。对于骨肿瘤良恶性的判断,除关注骨膜反应的表现外,必须结合其他征象,如病变部位、有无骨质破坏、软组织肿块、死骨、骨质硬化等情况,并结合临床症状和体征进行鉴别诊断。同时还需注意患者的年龄,儿童骨膜反应较成人出现快且显著,可表现出更多的侵袭性。

| [1] |

Gersing AS, Pfeiffer D, Kopp FK, et al. Evaluation of MR-derived CT-like images and simulated radiographs compared to conventional radiography in patients with benign and malignant bone tumors[J]. Eur Radiol, 2019, 2: 13-21. |

| [2] |

Onal T, Afacan GO, Akansel G, et al. The performance of radiographic criteria for bone malignancy when applied to computed tomography and magnetic resonance imaging[J]. J Med Imaging Radiat Sci, 2018, 49: 84-89. DOI:10.1016/j.jmir.2017.10.003 |

| [3] |

Arkun R, Argin M. Pitfalls in MR imaging of musculoskeletal tumors[J]. Semin Musculoskelet Radiol, 2014, 18: 63-78. DOI:10.1055/s-0034-1365836 |

| [4] |

Bisseret D, Kaci R, Lafage-Proust MH, et al. Periosteum:characteristic imaging findings witah emphasis on radiologic-pathologic comparisons[J]. Skeletal Radiol, 2015, 44: 321-338. DOI:10.1007/s00256-014-1976-5 |

| [5] |

荣独山. 骨与关节基本病变.中国医学百科全书X线诊断学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1986: 148-152.

|

| [6] |

曹来宾. 骨与关节X线诊断学[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 1987: 129-132.

|

| [7] |

梁碧玲. 骨与关节疾病影像诊断学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 613-627.

|

| [8] |

Sun Y, Liu X, Pan S, et al. Analysis of imaging characteristics of primary malignant bone tumors in children[J]. Oncol Lett, 2017, 14: 5801-5810. |

| [9] |

Remotti F, Feldman F. Nonneoplastic lesions that simulate primary tumors of bone[J]. Arch Pathol Lab Med, 2012, 136: 772-788. DOI:10.5858/arpa.2011-0557-RA |

| [10] |

Miller TT. Bone tumors and tumor-like conditions:analysis with conventional radiography[J]. Radiology, 2008, 246: 662-674. DOI:10.1148/radiol.2463061038 |

| [11] |

Jeh SK, Jee WH, Hong SJ, et al. Extracranial skeletal Langerhans cell histiocytosis:MR imaging features according to the radiologic evolutional phases[J]. Clin Imaging, 2012, 36: 466-471. DOI:10.1016/j.clinimag.2012.01.002 |

| [12] |

陈应明, 孟悛非, 江波, 等. 骨肉瘤骨膜异常的影像表现与病理研究[J]. 中华放射学杂志, 2008, 42(3): 247-252. DOI:10.3321/j.issn:1005-1201.2008.03.005 |

| [13] |

陈桂玲, 张晓军, 张新荣, 等. 儿童四肢长骨郎格汉斯细胞组织细胞增生症影像表现与临床病理对照分析[J]. 中华放射学杂志, 2016, 50(2): 110-113. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2016.02.007 |

| [14] |

张静, 郭勇. 截瘫后巨大骨化性肌炎1例[J]. 中国医学影像学杂志, 2004, 12(6): 480. DOI:10.3969/j.issn.1005-5185.2004.06.041 |

| [15] |

陈海松, 韩燕, 耿青, 等. 骨肿瘤的MR恶性征象与病理学对照分析——良恶性鉴别诊断[J]. 实用放射学杂志, 2013, 29(12): 2001-2004. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18