| 128层螺旋CT在成人髋臼外展角及前倾角测量中的临床应用 |

成年人的髋臼近似于半球凹形,位于髋臼窝内,股骨头与髋臼形成球窝关节。人体直立时髋臼入口平面向外、向前和向下。一般称向外下倾斜的角度为外展角,向前倾斜的角度为前倾角。在正位X线片上外展角测量非常方便准确,而前倾角测量并不准确[1],且测量方法繁琐。朱天岳[2]对112个正常髋臼标本研究显示,髋臼外展角及前倾角随骨盆倾度的改变而出现明显变化。因此,髋臼外展角及前倾角的正常值范围应在统一的骨盆倾度时确定。本文旨在通过引入人体重力线为参照[3],测量、分析及对比成人髋臼的外展角及前倾角大小,为手术提供指导。

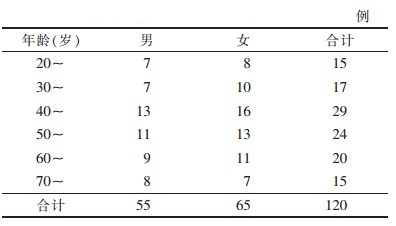

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2014年1月至2016年1月我院收治的120例(240个髋臼)患有盆腔病变,但双侧髋关节正常,无髋关节外伤、疼痛、活动异常及跛行等的患者;其中男55例(110个髋臼),年龄20~75岁;女65例(130个髋臼),年龄22~79岁。按每隔10岁为一个年龄组,将120例分成6个年龄组段,患者年龄和性别分布见表 1。

| 表 1 120例性别和年龄分布 |

|

1.2 仪器与方法

采用Siemens Definition AS 128层螺旋CT扫描仪及图像处理工作站。双侧髋关节扫描,患者取仰卧位,双上肢上举抱头,双下肢完全伸直,双脚并拢。扫描范围从髂前上棘至耻骨联合容积扫描,扫描参数:120 kV,300 mA,原始数据0.625 mm,螺距0.5,图像重建矩阵512×512。

1.3 图像分析将得到的原始数据传输到3D工作站,以人体重力线为参照[3],分别重组出髋臼外展角及前倾角的测量平面。测量髋臼的外展角(即冠状面上髋臼上下缘连线与竖直轴线的夹角)和前倾角(即髋臼开口面与矢状面形成的夹角,与水平面上髋臼前后缘连线与前后轴线的夹角)。利用相同的测量技术重复测量5次,取平均值。

1.4 统计学方法使用SPSS 19.0统计软件进行统计分析,对所有数据进行正态性检测,正态分布资料以x±s表示,数据间比较采用两独立样本t检验,检验水准α=0.05。以P<0.05为差异有统计学意义。

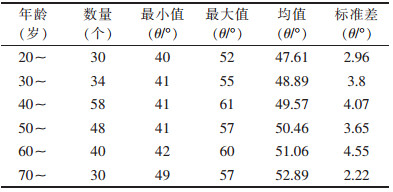

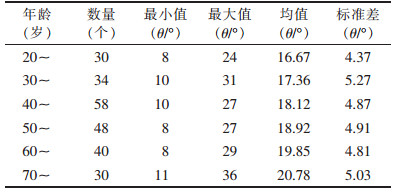

2 结果120例双侧髋臼总外展角(49.87±4.10)°,男性(51.36±3.99)°,女性(48.83±3.87)°;总前倾角(18.62± 5.37)°,男性(17.85±5.80)°,女性(19.16±5.00)°。数据符合正态分布,不同性别及左右侧髋臼的外展角及前倾角差异均无统计学意义(均P>0.05)。不同年龄段间髋臼的外展角及前倾角比较差异均有统计学意义(均P<0.05)(表 2,3)。

| 表 2 不同年龄段髋臼外展角最小、最大值及均值、标准差 |

|

| 表 3 不同年龄段髋臼前倾角最小、最大值及均值、标准差 |

|

3 讨论

在对髋臼参数进行测量时须有一平面作为参考,MSCT三维重建可根据需要对髋臼任意平面进行重组。马卫华等[4]以人体前骨盆平面为参照进行测量,即两侧髂前上棘和耻骨联合组成的平面,该平面在人体站立和行走时与水平面接近垂直。胡荣慧等[5]在测量髋臼参数时引入了人体冠状面为参考,使得测量结果不受患者体位的影响。本研究引入了人体重力线为参考,所谓人体重力线是指人体站立时自身重力作用于支撑面而形成的重力线,这条重力线通过枢椎齿突、脊柱胸段前方、髋关节中心后方、膝踝两关节前方,落在足弓上[3]。人体正常站立时,骨盆以上重力传导经过双侧股骨头中心才能站稳,此时在经过股骨头中心且平行于人体重力线的方向上,髋臼承受的重力最大,因而常在这一方向上出现髋关节软骨退变。基于此设想,本研究将经股骨头中心且平行于人体重力线的冠状面作为测量冠状面,经股骨头中心且垂直于人体重力线的水平面作为测量水平面,并在这2个平面上分别测量出髋臼的外展角及前倾角。

髋臼外展角和前倾角是髋臼2个重要的位相参数。朱天岳[2]通过对骨盆标本的研究指出,髋臼两角的大小随骨盆倾度的改变而出现明显的变化,当骨盆倾度在60°~70°时髋臼前倾角正常值为40°~47°,前倾角为4°~20°。杨本涛等[6]通过CT测量100例患者的双侧髋关节,首次制定了国内正常成年人外展角的正常值标准,男性6.51°~21.53°,女性8.32°~25.38°。本研究以人体重力线为参考,测量出正常成人髋臼前倾角为(49.87±4.10)°,外展角为(18.62±5.37)°,与其他学者无明显差异。国内外成人在髋臼骨骼发育方面存在差异,目前我国临床使用的人工髋关节假体多为国外学者根据其本国人体髋关节形态学特点而设计的[7],与国内患者难以很好的匹配,很大程度上影响了人工髋关节假体的使用寿命。因此,有必要建立符合国人特点的髋臼前倾角及外展角标准,以便为髋臼疾病的诊断、髋关节假体置换及术后随访提供依据。此外,国内不同地区人群间髋臼参数是否存在差异也需进一步研究。

目前髋臼前倾角及外展角在男女间的差异性存在争议。张洋等[8]认为不同性别间,前倾角差异有统计学意义,而外展角差异无统计学意义。本研究发现髋臼前倾角及外展角在男女性别间差异均无统计学意义(均P>0.05),与张洋等[8]等研究结果不一致,分析可能与测量时选择的参考平面不一致及患者地区人口髋臼发育特点有关。胡荣慧等[5]以人体冠状面为参照平面测量髋臼几何参数,认为左右侧差异无统计学意义。顾冬云[9]也发现髋臼前倾角、外展角在男女间差异无统计学意义,均与本研究结果一致。髋臼外展角及前倾角在左右侧无明显差异型,当某侧髋臼出现疾患时,可将对侧的髋臼作为对照参考。

另外,本研究发现,髋臼的前倾角及外展角在不同年龄组存在差异,随着年龄的增大,髋臼前倾角及外展角逐渐增大。Stem等[10]研究发现髋臼外展角及前倾角都与年龄有关。Von Lanz等[11]研究发现髋臼前倾角随人体生长发育而逐渐增大。可能由于成年人随着年龄增长,髋臼骨质增生,关节软骨变薄、退变引起关节间隙变窄。因此,在全髋关节假体置换术时应考虑个体年龄差异,但本研究样本量偏少,需加大样本量进行研究。

综上所述,通过MSCT后处理技术重组出平行于人体重力线的冠状面,能够使测量平面平行于直立行走时人体重力线,即在股骨头负载人体重力最大化的方向上进行髋臼参数的测量,可为今后髋臼研究提供一种新思路。髋臼前倾角及外展角是否存在性别和年龄间差异的争议还需更大样本研究进行论证;髋臼前倾角及外展角大小在不同个体、种族间的差异和规律也需进一步研究;在测量髋臼前倾角及外展角中确定一个有临床意义的标准参考平面很有必要;鉴于与国外人体髋臼参数的差异,急需制定国人及本地区髋臼外展角及前倾角的标准。

| [1] |

Miljkovic ND, Ercegan GM, Stulic RB. Computer aided evaluation of total hip prosthesis stability[J]. J Geom Graph, 1998, 2: 141-149. |

| [2] |

朱天岳. 髋臼外展角和前倾角的动态测量及其临床意义[J]. 中华骨科杂志, 1995, 15(8): 497-499. |

| [3] |

于频. 系统解剖学[M]. 4版. 北京: 人民卫生出版社, 1996, 66.

|

| [4] |

马卫华, 张树栋, 王诗军, 等. 骨盆CT三维重建下髋臼形态的初步研究[J]. 中国骨与关节外科杂志, 2009, 2(1): 35-39. |

| [5] |

胡荣慧, 贺斌, 刘力, 等. 髋臼几何参数的CT参量[J]. 中国组织工程研究, 2013, 17(26): 4841-4848. |

| [6] |

杨本涛, 王振常, 徐爱德, 等. 正常成人髋臼前倾角的CT测量[J]. 临床放射学杂志, 2000, 19(12): 814-815. |

| [7] |

丁悦, 刘尚礼, 马若凡. 国人股骨假体设计的解剖学[J]. 中国临床解剖学杂志, 2003, 21(4): 341-343. |

| [8] |

张洋, 王健, 李郅涵, 等. 与关节置换相关的华南地区健康成人髋关节形态测量[J]. 中国矫形外科杂志, 2013, 21(13): 1328-1333. |

| [9] |

顾冬云. 髋臼的形态特征研究及其临床意义[J]. 国外医学·骨科分册, 2002, 23(4): 193-195. |

| [10] |

Stem ES, O'Connor MI, Kransdorf MJ, et al. Computed tomography analysis of acetabular anteversion and abduction[J]. Skeletal Radiol, 2006, 35: 385-389. DOI:10.1007/s00256-006-0086-4 |

| [11] |

Von Lanz T, Wachsmuth W. Praktische Anatomie[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1984, 18-32.

|

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16