| 皮肌炎的盆腔MRI表现 |

皮肌炎是一种主要累及皮肤及肌肉的自身免疫性炎性疾病。目前临床对皮肌炎的诊断主要依据临床症状和体征、血清酶谱测定、肌电图及肌肉活检等,相关影像学诊断价值未得到足够重视与广泛应用。本文回顾性分析10例皮肌炎患者的MRI表现,以提高临床医师对MRI对皮肌炎诊疗价值的认识。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2009—2016年在我院确诊、治疗并行MRI检查的皮肌炎患者10例,男6例,女4例;年龄46~75岁;病程6个月~5年。临床均有对称性近端肌无力、疼痛、行走困难、血清肌酸激酶升高,肌电图提示肌源性损害性疾病。特征性皮肤损害4例,临床表现及辅助检查均符合皮肌炎诊断标准。4例合并肿瘤,行动困难、髋部疼痛,其中肺癌2例,鼻咽癌、乳腺癌各1例。10例中,8例处于临床活动期,2例处于缓解期。

1.2 仪器与方法10例均行骨盆扫描,使用GE Si- gna Ovation 0.35 T永磁型MRI扫描仪,体部线圈。常规选用冠状位STIR、轴位STIR、FSE T2WI、SE T1WI序列扫描。扫描参数:FOV 40.0 cm×40.0 cm,层厚6 mm,层距1~1.5 mm。1例并发小腿症状,同时行小腿扫描。

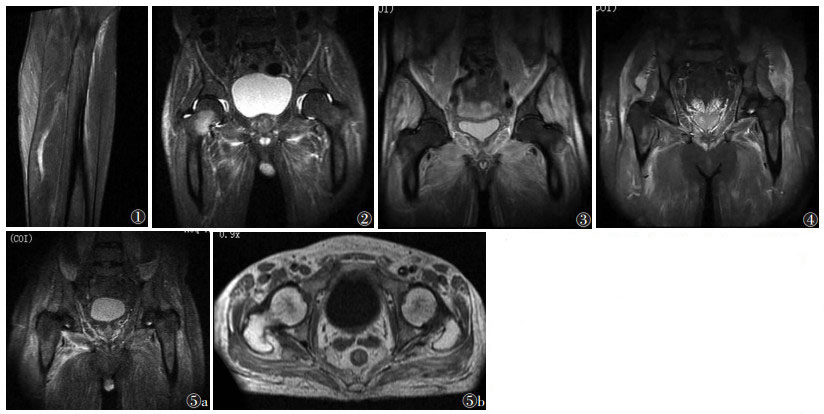

2 结果MRI表现:①肌肉炎性水肿10例,病变区T1WI呈等低信号,T2WI和STIR呈条片状高信号(图 1~5),其中5例肌束结构和形态保持完好,肌束间分界清晰,多组肌肉同时受累。②肌筋膜炎8例,表现为肌筋膜增厚,T1WI呈等低信号,T2WI和STIR上肌间隙内见片状、网格状异常高信号(图 2~5)。③皮下软组织水肿6例,皮下脂肪T1WI呈内线状或网格状低信号,T2WI呈稍高或等信号,STIR像呈片状或网格状高信号(图 2~5)。④肌肉萎缩伴脂肪浸润1例,复查见病变肌束变细、肌间隙增宽,病变肌肉及肌间隙内可见短T1、长T2脂肪信号。本组受累肌肉以腰大肌、臀肌、髂腰肌、内收肌及髋关节周围肌群为著,呈对称性或基本对称性病变。1例因伴小腿症状,同时行单侧小腿扫描,表现为腓肠肌异常改变。双侧发病者病变基本表现为弥漫性病变,为多组肌肉、筋膜病变或皮下弥漫性水肿改变。

|

| 图 1 男,57岁,左小腿疼痛、无力3个月,口服药物未见好转。冠状位STIR示腓肠肌条片状高信号 图 2 男,72岁,肺癌行放、化疗后2个月,自觉双下肢乏力,右髋部疼痛。冠状位STIR示臀肌、髋关节内侧肌群、臀部皮下组织、肌间隙片状高信号,右股骨颈可见转移灶 图 3 男,49岁,肺癌术后、放疗后,双下肢无力、疼痛,肌电图示肌源性损害,手指关节伸侧可见鳞屑性红斑。冠状位STIR示腰大肌、髂腰肌、臀肌、臀部皮下组织及髋关节周围肌群、肌间隙片状高信号 图 4 男,46岁,因四肢近端疼痛无力6个月入院,诊断为皮肌炎,查体:颜面、双上肢可见广泛紫红色皮疹、红斑,眼睑肿胀,大腿肌压痛,动作迟缓、行走困难。冠状位STIR示臀肌、臀部皮下组织及髋关节周围肌群、肌间隙片状高信号 图 5 男,48岁,皮肌炎治疗期间出现鼻塞、耳鸣症状,发现鼻咽癌 图 5a 冠状位STIR示腰大肌、髂腰肌、臀肌、臀部皮下组织及髋关节周围肌群、肌间隙片状高信号 图 5b 间隔18个月后复查,轴位SE T1WI示臀肌肌萎缩并脂肪浸润 |

3 讨论 3.1 皮肌炎的病理基础和临床分型

皮肌炎是一种自身免疫性结缔组织病,主要病变为皮肤和横纹肌(主要为骨骼肌)的非化脓性炎症,可累及全身骨骼肌,最常累及肢带肌和四肢近端肌,臀肌及大腿肌是最早、最易累及的部位。其病理变化无特异性,肌肉以肌纤维肿胀、变性,间质小血管周围淋巴细胞、组织细胞浸润为主要特征,晚期肌纤维可萎缩、纤维化。临床常见于5~15岁和40~60岁年龄组,故皮肌炎可分为儿童型和成人型。儿童型易出现肌萎缩、钙化,而成人型易合并恶性肿瘤[1]。

3.2 皮肌炎的MRI表现皮肌炎可归纳为皮下结缔组织炎、肌炎和肌筋膜炎[2]。皮下结缔组织炎MRI表现为皮下脂肪内线样、网格状长T1、长T2信号,STIR抑脂序列呈高信号,活动期明显,慢性缓解期消失或表现不明显。肌炎表现为肌肉组织弥漫性长T1长T2信号。肌筋膜炎表现为肌表面、肌间隙区线样、环带状长T1、长T2信号,STIR序列呈高信号[3-4]。

3.3 MRI检查在皮肌炎诊疗中的应用价值既往学者[5]多采用轴位扫描诊断皮肌炎,认为这样能更清晰地显示病变,特别是对筋膜炎。本研究采用的冠状位STIR序列扫描覆盖范围大,能发现更多病变。皮肌炎最早且最易累及肢带肌和四肢近端肌肉,多数学者[5-6]认为大腿肌群发达、横断面积较大、其筋膜亦较厚、受呼吸运动伪影影响小,故MRI观察皮肌炎最常用扫描部位为大腿,最常累及的肌肉是臀肌、内收肌。本组扫描部位均为骨盆,臀肌、腰大肌、髂腰肌和髋关节周围肌群受累最严重、MRI表现最明显,与以往文献报道略显不同,这可能与本组采用冠状位STIR抑脂序列扫描覆盖范围大有关。另外,本研究发现臀肌、腰大肌、髂腰肌单肌厚度大,特别是腰大肌、髂腰肌周围无其他软组织信号干扰,尤其适合作为靶对象观察。本组1例因伴小腿症状,同时行单侧小腿扫描,表现为腓肠肌异常改变,提示皮肌炎可两侧或单侧发病,可部分局限。

皮肌炎易伴发恶性肿瘤,发生率差异较大,为13.6%~60%,伴发的恶性肿瘤多为肺癌、鼻咽癌、乳腺癌、胃肠道肿瘤等[7]。本组伴发肺癌2例,伴发鼻咽癌、乳腺癌各1例。因此,对40岁以上确诊皮肌炎患者应常规行全身检查,以排除恶性肿瘤。皮肌炎多数先于恶性肿瘤,两者也可同时发生或在恶性肿瘤发生后出现,本组1例确诊后2年发现鼻咽癌,另2例肺癌放化疗后出现皮肌炎。本组10例均大于40岁,其中4例并发恶性肿瘤,与文献报道一致。

总之,MRI在皮肌炎的诊断、随访中具有重要意义,不仅可结合临床及其他检查准确定性,还可明确病变范围、程度,以及用于活检定位、随访、疗效评价等,其检查结果应列入诊断标准之中。

| [1] |

张凤山, 于淞. 结缔组织病[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1982, 242-256.

|

| [2] |

黄振国, 闫燃, 张雪哲. MRI在多发性肌炎、皮肌炎中的应用[J]. 磁共振成像, 2012, 3(4): 260-264. |

| [3] |

陈爱明, 郭亮, 钱薄源. 皮肌炎MRI成像诊断及其临床意义[J]. 中华皮肤科杂志, 2000, 33(2): 44. |

| [4] |

郭亮, 谢道海, 陈爱明. 皮肌炎的MRI诊断[J]. 中华放射学杂志, 2001, 34(12): 933-935. DOI:10.3760/j.issn:1005-1201.2001.12.014 |

| [5] |

李勇刚, 王仁法, 张景峰. MR多种成像序列在皮肌炎诊断中的应用[J]. 医学影像学杂志, 2004, 14(12): 1012-1014. DOI:10.3969/j.issn.1006-9011.2004.12.016 |

| [6] |

张科蓓, 华佳, 邹爱华. 脂肪抑制技术在多肌炎、皮肌炎中的应用价值[J]. 磁共振成像, 2011, 2(2): 99-103. |

| [7] |

张加辉, 姜胜东, 缪锦芬. MRI对皮肌炎的诊断价值与临床意义[J]. 医学影像学杂志, 2014, 24(2): 283-285. |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16