| 基于任务态fMRI的针刺研究现状和方法讨论 |

2. 北京中医药大学临床医学院/西苑医院, 北京 100029;

3. 山东中医药大学针灸推拿学院, 山东 济南 250355;

4. 中国中医科学院广安门医院, 北京 100053

针刺是一种通过体表腧穴刺激达到调整全身功能状态的疗法,而脑成像技术为针刺机制的客观化、可视化和科学化提供了影像学依据。其中fMRI具有无创、无辐射、分辨力高的特点[1-3],被广泛应用于针刺影像学相关研究中。fMRI又分为静息态和任务态[4],任务态fMRI(ts-fMRI)通过诱发大脑皮质出现相应的神经活动,可实时获得针刺激活或抑制的脑区[5-6]。与静息态相比,ts-fMRI更具时效性,能实时获得执行任务后大脑的功能活动变化[7]。近年来,ts-fMRI被广泛运用于针刺研究中,但因受试对象信息、针刺干预、fMRI采集等存在差异,结果的可重复性较低。因此,本研究对近5年相关文献进行梳理,分析基于ts-fMRI针刺临床试验设计现状,以期为后续研究提供参考。

1 资料与方法 1.1 检索策略以“fMRI”“针刺”“ts-fMRI”等为主题词,在中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、维普资讯中文期刊服务平台(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、Cochrane Library、PubMed、EMbase 7个数据库中进行检索,时间限制为2018年1月1日至2022年12月31日。

1.2 纳入及排除标准 1.2.1 纳入标准研究对象为人类;针刺疗法为单一干预手段;研究方法需包含ts-fMRI;原始文献。

1.2.2 排除标准文献类型为个案报道、文献研究、临床研究方案、综述、系统评价等非原始或非临床研究类文献;学位论文,会议论文,信息不全、重复发表的文献及同一研究的不同报道。

1.3 数据提取共检索到715篇文献,删除重复文献100篇后,阅读文献的标题与摘要,初步排除无关文献499篇;通过阅读全文,筛选出符合要求的文献66篇。建立Excel表,由2位研究人员对纳入文献中的有效数据逐一提取。在此过程中遇到问题时由另一位专业研究人员仔细研读后最终评价。

根据针灸临床试验干预措施报告规范,从基本信息(标题、作者、国家、发表年份),受试对象特征(机体状态、年龄、性别、利手、心理状态、针刺经历),针刺干预(刺激方式、针刺手法、刺激穴位、针刺医师、针刺反应、针具、刺入深度、任务设计),MRI信息采集(磁场强度、扫描对象状态、头动控制方法),数据处理方法,研究设计(对照组设置、针刺任务设计)6个方面提取信息。

2 结果 2.1 基本信息与受试对象特征 2.1.1 文献基本信息共纳入66篇文献中,中文文献48篇(72.7%)和英文文献18篇(27.3%)。研究国家主要是中国,占97.0%(64/66)。其中以健康人和患者为受试对象的文献分别是37篇(56.1%)和24篇(36.4%);余5篇(7.5%)受试对象包括健康人和患者。研究涉及的疾病包括神经系统、精神系统、肌肉骨骼系统、消化系统、循环系统、生殖系统疾病,分别为15、3、6、2、2、1篇。其中神经系统疾病占比最高(51.7%)。

2.1.2 样本量最少9例/组,最多76例/组。66篇文献平均样本量为18.5例/组,以健康人为受试对象时为18.9例/组,以患者为受试对象时为17.9例/组。其中,25篇文献样本量≥20例/组。

2.1.3 受试对象年龄56篇(84.8%)文献中受试对象年龄以“x±s”表示,10篇未对年龄均值进行描述;以各观察组年龄均数加权例数,其年龄主要分布在22~60岁,占95.0%。以健康人为受试对象的研究设计,多招募18~25岁的青年人,平均年龄(28.5±11.5)岁;以患者作为受试对象的研究设计,均根据疾病好发年龄招募对象,平均年龄(51.0±14.5)岁。另外,44篇(66.7%)文献中受试对象的年龄表示为“最小值~最大值”,其中12篇年龄跨度 > 30岁。

2.1.4 受试对象其他信息11篇(16.7%)文献对受试者性别提出要求,7篇要求为男性,4篇要求为女性;58篇(87.9%)要求为右利手;7篇使用焦虑自评量表、抑郁症自评量表、状态-特质焦虑量表、贝尔抑郁自评量表等对受试对象进行心理评估;仅20篇(30.3%)文献对针刺经历提出要求,其中3篇文献要求无针刺经历,17篇要求近1年/月/周无针刺经历。

2.2 针刺干预 2.2.1 刺激方式及手法刺激方式涉及手针、电针、头针、经皮电刺激,分别为44、11、10、1篇。共55篇(83.3%)文献描述了针刺手法和刺激频率,手针频率60~100次/min,手针研究中31篇(70.5%)采用平补平泻法;电针频率1~10 Hz,多采用2 Hz疏波;经皮电刺激采用连续波、1 Hz。

2.2.2 刺激穴位33篇(50.0%)文献的刺激穴位为膝关节及以下,17篇(25.7%)为肘关节以下,其中阳陵泉和合谷使用次数最多,均为7次。2篇文献的刺激穴位是肩部腧穴,2篇为腹部腧穴,10篇为头部腧穴。其中35篇(53.0%)为单穴刺激。上肢及头部穴位的研究多为电针刺激或采用非重复性事件相关(Non-repeated event-related design,NRER)设计下的手针刺激,分别为13、7篇,下肢穴位研究无明显共同点。

2.2.3 针刺干预其他信息44篇(66.7%)文献对医师数量和医师资质进行报道。46篇(69.7%)文献要求针刺医师操作得气,19篇(28.8%)使用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)或正念注意觉知量表(mindful attention awareness scale,MASS)记录得气情况,针刺临床疗效影响因素的相关研究均对患者得气提出要求。此外,47篇文献对针具进行报道,规格包括0.25 mm×25 mm,0.25 mm×40 mm,0.25 mm×50 mm,0.4 mm×40 mm。45篇(68.2%)文献对针刺深度有统一要求。

2.3 MRI数据采集64篇(97.0%)文献报道了磁场强度,其中57篇应用的磁场强度为3.0 T,7篇为1.5 T。42篇(63.6%)文献对扫描对象状态进行报道,状态以“静止、放松、保持清醒、闭眼平静呼吸”为主,其中4篇要求受试对象在扫描过程中“睁眼”。关于头动控制方法,26篇(39.4%)文献均采用海绵垫/泡沫垫固定,其中6篇采用头颅柔性线圈对头动进行控制。

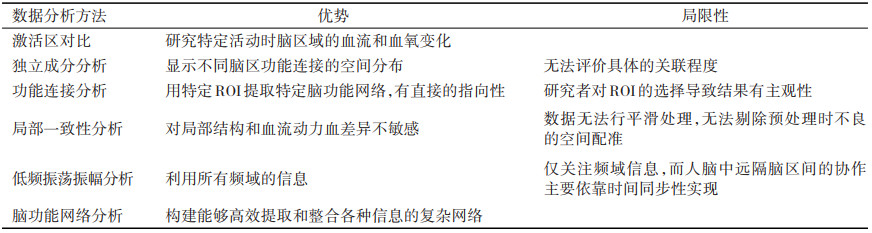

2.4 数据处理fMRI数据分析主要集中在脑激活区检测和脑区功能连接分析(FC)两方面,其中26篇应用激活区对比进行数据处理,4篇应用独立成分分析(ICA),15篇应用FC,15篇应用局部一致性分析(ReHo),11篇应用低频振幅分析(ALFF/fALFF),1篇应用复杂网络分析;11篇应用了2种及以上方法。

2.5 研究设计43篇(65.1%)文献设置对照组,其中11篇为随机交叉设计。针刺任务设计中,21篇采用组块设计,刺激时间主要为30~120 s,静息时间为30~180 s,其中3篇的刺激及静息时间为10 s或更短,7篇刺激时间为60 s,占33.3%。平均样本量为20例/组,15篇(71.4%)以健康人为研究对象。刺激方式涉及手针(14篇)、电针(6篇)、头针(1篇);15篇(71.4%)刺激穴位为膝关节以下穴位,4篇为肘关节以下穴位,1篇未提及针刺穴位。17篇文献采用激活区对比进行数据处理。

33篇文献采用NRER设计,手针刺激时间1~2 min,电针刺激时间3~8 min。平均样本量为17例/组,16篇以患者为受试对象,其中7篇为神经系统疾病;刺激方式涉及手针(24篇)、电针(2篇)、头针(7篇);刺激穴位涉及四肢、肩背、腹部及头部,主要为膝关节以下(12篇)和肘关节以下(11篇)穴位。NRER设计主要采用激活区对比和FC进行数据分析。

12篇文献采用单个组块设计,刺激时间和静息时间均为1~8 min。平均样本量为20例/组,7篇文献以患者为受试对象,其中6篇为神经系统疾病;刺激方式涉及手针(6篇)、电针(3篇)、头针(2篇)、经皮电刺激(1篇);8篇刺激穴位为肘、膝关节以下;6篇文献采用FC进行数据对比。

不同研究设计在针刺临床疗效影响因素和针刺中枢效应机制研究中分布较均衡。13篇文献的研究内容为针刺即时效应(指单次针刺从进针后至留针< 30 min的针刺效应),其中9篇采用NRER设计。

3 讨论 3.1 受试对象一般资料针刺对患者脑功能活动的影响主要集中于病情相关脑区,对健康受试对象脑功能活动的影响大多较分散。在一项脑卒中患者与健康人的对比研究中,显示了完全不同的激活模式[8]。在病理情况下,穴位的治疗作用往往具有疾病导向性,故有学者提出,针刺神经影像研究尤其是针刺治疗效应机制研究和穴位特异性研究应选择患者作为研究对象[9]。另外,在针刺中枢效应机制研究中,可采用健康受试者作为对照以解释针刺机制。

样本量直接关系到研究结论的可靠性,在进行fMRI研究时须考虑样本量对结果的影响[10]。以患者作为受试对象的研究设计样本量普遍较小,这可能与招募难度有关。有学者建议每组应至少40例受试对象[11-12]。也有学者通过绘制功效曲线,认为约12例受试对象可使研究具有足够的统计功效和最小化的数据采集成本[13]。原则上,样本量越大,分析越可靠,统计功效越高[14]。ts-fMRI研究的受试对象间的变异通常远高于其他试验的变异,因此样本量的选择至关重要。为了提高可重复性及统计功效,同类研究设计应尽量在保证试验质量和经费允许的前提下加大样本量[15]。

随着年龄的增长,脑功能和结构发生相应变化。以患者作为受试对象时,样本平均年龄更大,这可能与疾病好发人群的年龄分布有关。研究发现,默认模式网络的活跃度与年龄呈负相关趋势,组内或组间年龄跨度过大可能造成脑成像结果偏倚[16]。因此,需严格控制对受试对象年龄跨度,尤其需关注中年(40~59岁)至老年(≥60岁)[17]这一年龄跨度。

性别和利手差异对神经元活动区域和大脑结构有显著影响,不仅体现在受试对象的基线状态上,也表现在针刺对脑功能的响应上。一项针刺治疗原发性失眠的研究认为,大脑可能对针灸反应存在性别相关差异[18]。因此,在研究时需关注性别和不同利手的脑功能差异及对针刺反应的差异。

目前,对受试对象心理或情绪状态进行评估的研究较少,但心理、情绪状态可对脑功能造成影响。如负性情绪可能会通过影响前扣带回与杏仁核的功能连接进一步影响结果的可靠性[19-20],故有必要在受试对象纳入时对其进行心理评估。

3.2 针刺干预针刺手法[21]及刺激频率[22]的不同会引起不同的脑效应结果。因此,在针刺脑功能研究中,保证针刺手法及刺激强度、频率、针刺深度的一致性十分必要。应选择具有一定资质的针刺医师,尽量由同一位或经统一规范化培训的医师进行治疗,以保证手法的一致性[23]。

得气是针刺起效的关键,主观得气感与脑功能具有相关性。得气可激活受试对象双侧额叶,增强不同脑区间的功能连接性[24]。因此,为提高质量控制,有必要应用VAS、MASS等量表记录患者针刺反应。目前,研究多选用具有临床代表性的单穴或双穴,但有关多穴、组学的研究设计尚需进一步探讨。研究表明,针刺单穴、组穴引起的脑区改变具有差异性[25-27],针刺组穴引起更多的脑区发生改变,涉及到感觉、运动、疼痛矩阵等。故针刺选穴需综合临床实际、可操作性与结果阐释的准确性。

3.3 其他在MRI数据采集方面,受试对象的头动会影响图像质量,操作者可通过物理方法(泡沫垫、海绵垫及头颅柔性线圈[28])和语言交流降低因受试对象移动对图像造成的影响。

激活区对比、ICA、FC、ReHo、fALFF、复杂网络分析是目前常用的数据分析方法。数据处理方法受质疑相对较少,每一种数据处理方法均有其科学性[29-32](表 1),研究时根据需要选择或联合应用,如运用ALFF、ReHo等方法,确认脑激活重复部位,并将其作为种子点,再使用FC、ICA等方法获得脑功能整体联系。另外,随着机器学习、人工智能研究领域的飞速发展,未来将有更符合针灸理论与临床特点的算法应用于针刺fMRI研究中,也将成为今后针灸脑科学研究领域的重要突破点[33]。

| 表 1 常用数据处理方法的优势和局限性 |

|

研究设计方面,为减少个体差异对试验结果的影响,需在基于ts-fMRI的针刺临床试验中设置对照组,严格进行随机分组。组块设计及NRER设计是ts-fMRI研究主要采用的2种设计范式。组块设计灵活性强,允许对波动的大脑活动进行更细粒度的分析[34],主要应用于针刺即时效应研究,其对神经激活模式的判定主要遵循减法原理准则。由于针刺的持续性,针刺激发的fMRI脑血流变化效应短时间内不能回到原来水平,而目前组块设计中,刺激和静息时间短者 < 10 s,长者为180 s,研究显示,伏隔核和杏仁核在90 s后基本回到基线水平,下丘脑在120 s内始终未回到基线水平[35],因此,有学者提出组块设计刺激间隔至少为1~2 min[36]。但同时,长时间组块形式呈现的任务可能会导致受试对象在试验过程中感到疲倦。另外,针刺任务设计中必须考虑试验中包含的组块数量(即每个任务的重复次数)。原则上,更多的组块数量会增加统计功效。但扫描时间过长可能会增加受试对象的不适感,并降低研究质量。有学者通过大脑构思研究认为,最多3个的任务数量可最大限度地减少整体扫描长度,并保持持续时间在参与者的平均接受范围内[37]。但因针刺研究有其特异性,未来有必要通过试点研究优化纳入的组块数量。同时,组块设计需在fMRI扫描过程中进行组块形式的针刺干预,操作难度较大,建议肘膝关节以下穴位针刺研究可考虑组块设计;另外,电针刺激可一定程度降低扫描中无法保持捻针操作一致的问题,研究者可根据实际需要进行设计。

NRER能有效减轻针刺持续性对静息组块的干扰[34],但其可能存在统计功效相对较低的问题[37],常被运用到针刺机制研究中。由于NRER操作可行性较高,更易保持扫描的稳定性,可应用于包括胸腹以及肘膝关节以上穴位针刺研究中。目前研究以神经系统疾病为主,可能是由于ts-fMRI对脑活动变化的灵敏度高,机体状态差异会明显影响成像结果,而神经系统疾病与脑功能密切相关,选取神经系统疾病作为研究对象可增强结果的可靠性。在未来的研究设计中,定义与任务相关的刺激任务,并在试验中进行控制,可根据不同研究类型和试验需要选择设计范式。

综上所述,以fMRI为主的神经影像技术拓展了针刺研究空间,其中ts-fMRI是当前国际针刺研究的热点,但在试验设计、数据采集、分析方法等方面仍需进一步研究。今后,应通过多方面的试验研究,深入探索可能影响结果的相关因素,建立规范的、切合临床实际的针刺ts-fMRI研究质量控制体系,以保证研究方案的规范化和结果的可重复性。

| [1] |

许能贵, 方继良. 针灸影像学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 6-7.

|

| [2] |

周友龙, 段艳利, 苏程果. fMRI技术在经络穴位研究中的应用进展(英文)[J]. World J Acupuncture-Moxibustion, 2012, 22(1): 49-52. |

| [3] |

谭惠斌, 王翅鹏, 熊飞, 等. 梁丘穴联合足三里穴电针刺激时的fMRI研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2019, 17(1): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2019.01.001 |

| [4] |

尹涛, 何昭璇, 马培宏, 等. 针刺功能磁共振成像研究任务设计方法述评[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(7): 1657-1660. |

| [5] |

闫岩, 谭晓婵, 王宇, 等. 基于fMRI的针刺治疗卒中临床试验的方法学评价[J]. 上海针灸杂志, 2021, 40(10): 1280-1292. |

| [6] |

尹涛, 马培宏, 何昭璇, 等. 基于任务态功能磁共振设计的针刺效应文献研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2018, 24(12): 1739-1742. |

| [7] |

何昭璇, 侯键, 邱科, 等. 基于功能磁共振成像技术的针刺机制研究现状分析[J]. 针刺研究, 2016, 41(5): 474-478. |

| [8] |

SEUNG-YEON C, MIA K, JOO J S, et al. A comparison of brain activity between healthy subjects and stroke patients on fMRI by acupuncture stimulation[J]. Chin J Integr Med, 2013, 19(4): 269-276. DOI:10.1007/s11655-013-1436-4 |

| [9] |

许能贵, 方继良. 针灸影像学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 100-101.

|

| [10] |

徐春生, 李传富, 杨骏, 等. 样本量大小对针刺脑功能成像激活区定位的影响[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2011, 9(4): 289-292. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2011.04.001 |

| [11] |

GAO Z, LIU G, ZHANG J, et al. The status of the quality control in neuroimaging studies of acupuncture analgesia[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2020, 2020: 8502530. |

| [12] |

LU W, DONG K, CUI D, et al. Quality assurance of human functional magnetic resonance imaging: a literature review[J]. Quant Imaging Med Surg, 2019, 9(6): 1147-1162. DOI:10.21037/qims.2019.04.18 |

| [13] |

DESMOND J E, GLOVER G H. Estimating sample size in functional MRI (fMRI) neuroimaging studies: statistical power analyses[J]. J Neurosci Methods, 2002, 118(2): 115-128. DOI:10.1016/S0165-0270(02)00121-8 |

| [14] |

PAJULA J, TOHKA J. How many is enough? Effect of sample size in inter-subject correlation analysis of fMRI[J]. Comput Intell Neurosci, 2016, 2016: 2094601. |

| [15] |

闫岩, 谭晓婵, 王宇, 等. 基于fMRI的针刺治疗卒中临床试验的方法学评价[J]. 上海针灸杂志, 2021, 40(10): 1280-1292. |

| [16] |

WU K, TAKI Y, SATO K, et al. Age-related changes in topological organization of structural brain networks in healthy individuals[J]. Hum Brain Mapp, 2012, 33(3): 552-568. DOI:10.1002/hbm.21232 |

| [17] |

韦懿宸, 梁玲艳, 段高雄, 等. 磁共振脑功能成像在针刺研究中的质量控制[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2023, 21(1): 96-101. |

| [18] |

SHI X H, WANG Y K, LI T, et al. Gender-related difference in altered fractional amplitude of low-frequency fluctuations after electroacupuncture on primary insomnia patients: a resting-state fMRI study[J]. Brain Behav, 2021, 11(1): 01927. |

| [19] |

FERNANDEZ-ALCANTARA M, VERDEJO-ROMAN J, CRUZ-QUINTANA F, et al. Increased amygdala activations during the emotional experience of death-related pictures in complicated grief: an fMRI study[J]. J Clin Med, 2020, 9(3): 851. DOI:10.3390/jcm9030851 |

| [20] |

YOSHINO A, OKAMOTO Y, ONODA K, et al. Sadness enhances the experience of pain via neural activation in the anterior cingulate cortex and amygdala: an fMRI study[J]. NeuroImage, 2010, 50(3): 1194-1201. DOI:10.1016/j.neuroimage.2009.11.079 |

| [21] |

VITALY N, NIKOS M, JING L, et al. Effects of electroacupuncture versus manual acupuncture on the human brain as measured by fMRI[J]. Hum Brain Mapp, 2005, 24(3): 193-205. DOI:10.1002/hbm.20081 |

| [22] |

ZHOU Y, SHI J, ZHANG Y, et al. Study for cerebral central network mechanism of acupuncture stimulation quantity based on changes of cerebral functional connection of fMRI[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(14): 25480. DOI:10.1097/MD.0000000000025480 |

| [23] |

费宇彤, 郭中宁, 柴倩云, 等. 针刺随机对照试验实施过程中的方法学要点及质量控制[J]. 北京中医药大学学报(中医临床版), 2013, 20(2): 27-30. DOI:10.3969/j.issn.1672-2205.2013.02.007 |

| [24] |

宋思敏, 王益民, 刘阳阳, 等. 针刺得气对健康受试者脑功能反应影响的研究[J]. 天津中医药大学学报, 2023, 42(1): 19-23. |

| [25] |

李乃选, 何敬振, 范景丽, 等. 针刺穴位脑功能磁共振成像的再研究[J]. 医学影像学杂志, 2014, 24(3): 347-350. |

| [26] |

霍梦娟, 张岳, 刘波, 等. 针刺单穴和组穴的fMRI研究[J]. 放射学实践, 2016, 31(3): 219-223. |

| [27] |

程东风, 李保朋, 贾镕泽, 等. 脑功能成像对针刺脑效应的研究进展[J]. 医学影像学杂志, 2022, 32(6): 1029-1031, 1035. |

| [28] |

方继良, 荣培晶, 刘波. 现代脑功能磁共振诠释传统针刺机制[J]. 磁共振成像, 2020, 11(2): 81-83. |

| [29] |

董云云. 任务态和静息态fMRI数据独立成分分析方法研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2014.

|

| [30] |

李敏红, 李志铭, 庄卓霖, 等. 静息态功能磁共振成像技术对rTMS治疗脑卒中患者认知功能障碍效果研究[J]. 医学影像学杂志, 2023, 33(4): 670-673. |

| [31] |

关莹, 朱路文, 王丰, 等. 不同rs-fMRI数据处理方法在血管性认知障碍中的应用[J]. 康复学报, 2019, 29(1): 70-74. |

| [32] |

彭靖, 梁佩鹏, 李杨, 等. 首发抑郁症患者静息态默认网络功能连接的MRI研究[J]. 医学影像学杂志, 2021, 31(7): 1081-1084, 1089. |

| [33] |

尹涛, 何昭璇, 孙睿睿, 等. 机器学习在针灸研究领域的应用现状与展望[J]. 中国针灸, 2020, 40(12): 1383-1386. |

| [34] |

SOARES J M, MAGALHAES R, SOUSA A, et al. A hitchhiker's guide to functional magnetic resonance imaging[J]. Front Neurosci, 2016, 10: 515. |

| [35] |

WU M T, HSIEH J C, XIONG J, et al. Central nervous pathway for acupuncture stimulation: localization of processing with functional MR imaging of the brain--preliminary experience[J]. Radiology, 1999, 212(1): 133-141. |

| [36] |

白丽君. 针刺持续性神经响应特性研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2010.

|

| [37] |

HAY L, DUFFY A H B, GILBERT S J, et al. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) in design studies: Methodological considerations, challenges, and recommendations[J]. Design Studies, 2022, 78. |

2024, Vol. 22

2024, Vol. 22