| 血管压迫综合征的超声诊断 |

血管压迫综合征是指在局部解剖空间内血管被其他结构压迫而导致的一系列综合征,临床症状缺乏特异性,只有血管受压严重时,才可能出现典型的临床表现。彩色多普勒超声是诊断血管压迫综合征首选的影像学检查方法,无创简便,价格低廉,无需对比剂成像,并可实时动态观察血管的形态变化,测量血管狭窄的程度,对于该病的诊断及随访具有重要意义。本文主要对彩色多普勒超声在血管压迫综合征中的应用进行综述。

1 胸廓出口综合征胸廓出口综合征通常由斜角肌肥大或颈肋的存在引起,可压迫臂丛神经(神经型)、锁骨下动脉和/或锁骨下静脉(血管型)。臂丛神经和锁骨下动脉受压通常由颈肋引起,锁骨下静脉受压通常由前斜角肌肥大引起。颈肋和斜角肌肥大可单侧或双侧发病,常见于女性。斜角肌间隙由后方的中斜角肌、前方的前斜角肌和下方的第一肋围成,锁骨下动脉和臂丛神经受压常发生于此处,压迫主要由颈肋引起。锁骨下静脉在由锁骨、前斜角肌和第一肋为界的肋锁间隙内,前斜角肌肥大可压迫锁骨下静脉,常见于肩部肌肉紧张的运动员。锁骨下血管和臂丛神经在喙突下或胸小肌间隙内也可受到压迫,称为胸小肌综合征,属于胸廓出口综合征的一种。

1.1 临床表现锁骨下动脉受压随手臂的抬高而加重,可导致桡动脉搏动的减弱或消失(安德森试验);动脉血流不足会导致低灌流、体温过低和上肢发紫。锁骨下静脉受压会出现静脉充血的表现,如上肢青紫、疼痛和肿胀。神经型胸廓出口综合征通常表现为上肢刺痛、感觉异常。

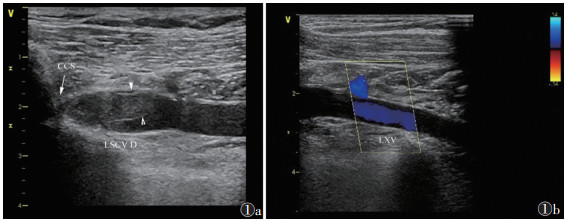

1.2 超声诊断超声可清晰显示颈肋、锁骨下动静脉和臂丛神经受压及受压程度。神经和血管超声联合诊断胸廓出口综合征的敏感度高达94%[1]。CDFI是锁骨下静脉及腋静脉受挫性静脉血栓患者的首选检查方法(图 1),其检测静脉血栓的敏感度和特异度分别为78%~100% 和82%~100%[2]。CDFI虽可实时动态观察静脉型胸廓出口综合征患者手臂运动(如肩部外展)期间的静脉血流变化(静脉狭窄或闭塞),但此变化也可见于健康人,因此其意义尚有争议[2]。但超声动态检查测量血管直径及血流速度的变化非常必要,可为治疗计划和后续随访观察提供有价值的信息。

|

| 注:患者,女,40岁,胸廓出口综合征(静脉型)-锁骨下静脉远段受挫型血栓。超声显示锁骨下静脉远段可见实性回声充填,内无血流信号,实性回声上缘位于肋锁间隙,肋锁间隙内锁骨下静脉明显受压、管腔消失,腋静脉血流缓慢,流速明显减低。CCS为肋锁间隙,LSCV D为左侧锁骨下静脉远段,LXV为左侧腋静脉 图 1 胸廓出口综合征超声图像 |

2 胡桃夹综合征/胡桃夹现象

胡桃夹综合征是指左肾静脉回流入下腔静脉过程中,经由腹主动脉与肠系膜上动脉形成的夹角或腹主动脉与脊柱之间的间隙时受到挤压,出现血尿或直立性蛋白尿、腹痛和精索静脉曲张等一系列临床表现。胡桃夹综合征可以是后天的,也可以是先天的。获得性前胡桃夹综合征常见于厌食症患者,由于体质量显著减轻,血管周围脂肪组织明显减少,导致腹主动脉与肠系膜上动脉间的夹角减小。健康人肠系膜上动脉与主动脉之间的夹角>22°,距离> 8 mm[3]。在极少数情况下,腹主动脉与肠系膜上动脉间的夹角变小会导致十二指肠受压,这种病变被称为Wilkie综合征。2条左肾静脉分别从前方和后方经过腹主动脉称为肾环或主动脉周围静脉环,如2条静脉同时受压则为联合胡桃夹综合征,无症状的左肾静脉压迫称为胡桃夹现象。

2.1 临床表现前胡桃夹和后胡桃夹综合征的症状与左肾静脉狭窄的严重程度有关,可出现静脉高压、微量血尿、左侧腹痛、继发性左侧精索静脉曲张和左肾静脉血栓形成等。存在Wilkie综合征时,可能会出现十二指肠闭塞相关的症状,如恶心、打嗝、餐后疼痛和呕吐胆汁等。

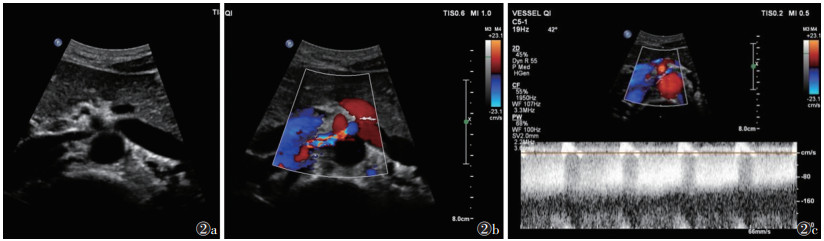

2.2 超声诊断彩色多普勒超声是诊断前胡桃夹现象的首选检查方法,其可准确测量腹主动脉与肠系膜上动脉之间的角度和距离,清晰显示左肾静脉充血扩张和继发性精索静脉曲张,并可通过测量血流速度比值估测左肾静脉狭窄的程度,常用指标包括:肾门处左肾静脉直径与腹主动脉和肠系膜上动脉之间左肾静脉直径比值、腹主动脉和肠系膜上动脉之间左肾静脉峰值流速与肾门处左肾静脉峰值流速比值。胡桃夹现象的超声诊断标准[4]:①灰阶超声,腹主动脉与肠系膜上动脉间隙明显减小,左肾静脉明显受压,左肾静脉远心端明显扩张,左肾静脉扩张段内径为狭窄处内径的3倍以上,脊柱后伸20 min后为4倍以上;②CDFI及脉冲多普勒检查示左肾静脉扩张处血流速度减低,而受压段静脉流速加快,狭窄远端肾静脉扩张,频谱低平或消失(图 2),如腹主动脉和肠系膜上动脉之间的左肾静脉峰值流速与肾门处左肾静脉峰值流速的比值> 5,诊断胡桃夹现象成人组敏感度为80%,特异度为94%,儿童组敏感度为100%,特异度为90%[5]。

|

| 注:患者,男,10岁,因左侧精索静脉曲张就诊。超声显示腹主动脉与肠系膜上动脉之间左肾静脉明显受压变窄,血流速度增快,约150 cm/s 图 2 胡桃夹综合征超声图像 |

3 髂静脉压迫综合征

髂静脉压迫综合征,也称May-Thurner综合征,是由于髂静脉受压和/存在腔内异常粘连结构引起的下肢和盆腔静脉回流障碍性疾病,84% 的左侧髂静脉受压是由右侧髂总动脉压迫引起的,左侧髂总静脉受到右侧髂总动脉压迫,管壁硬化,随后出现弹性蛋白和胶原沉积,从而导致静脉充血[6]。髂静脉压迫综合征可以是先天性的,也可以是获得性的。该病通常是由脊柱骨赘、腹部或盆腔肿块及动脉瘤引起,上述病变均可使脊柱和髂静脉之间的距离变小。

3.1 临床表现髂静脉压迫综合征的主要症状是下肢深静脉回流障碍,表现为肢体肿胀、疼痛、血栓性静脉炎和血栓形成等,其危险因素与下肢深静脉血栓形成的危险因素相同,如妊娠、长时间制动和凝血功能异常等。尤其是左下肢静脉曲张的患者,须排除髂静脉压迫综合征,以防止漏诊导致患者出现严重的并发症,如血栓形成和肺栓塞等。

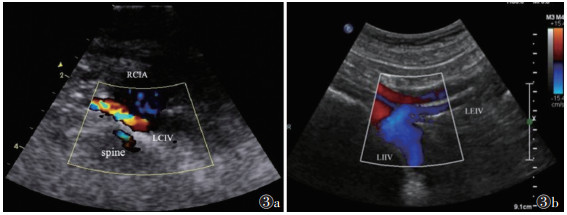

3.2 超声诊断彩色多普勒超声是诊断髂静脉压迫综合征的首选检查方法,可显示左侧髂总静脉受压变窄及狭窄远心侧的静脉扩张、髂静脉周围侧支静脉形成等间接征象(图 3),还可测量狭窄处血流速度与狭窄远心侧血流速度的比值。部分患者受压后管腔消失,CDFI示左侧髂总静脉受压位置无血流信号。髂静脉受压综合征的超声诊断标准[7]:①髂静脉受压处血流加速或无血流信号显示;②髂静脉血流无期相性;③做乏氏动作时髂静脉内可见持续血流信号;④髂总静脉狭窄处血流速度与狭窄远心侧血流速度比值>2.5。

|

| 注:患者,女,22岁,左侧髂总静脉受压综合征,因左下肢肿胀就诊。超声显示左侧髂总静脉受压,血流速度增快,左侧髂外静脉血流经髂内静脉向深部引流。RCIA为右侧髂总动脉,LCIV为左侧髂总静脉,spine为脊柱,LEIV为左侧髂外静脉,LIIV为左侧髂内静脉 图 3 髂静脉压迫综合征超声图像 |

4 中弓韧带压迫综合征

中弓韧带压迫综合征(median arcuate ligament syndrome,MALS)也称腹腔动脉压迫综合征,是由于腹腔干和/或腹腔神经丛被中弓韧带压迫引起。MALS非常罕见,发病率为2/10万[8]。腹腔干受压常无明显症状,因为肠系膜上动脉与腹腔干之间存在很多吻合支。

4.1 临床表现MALS的典型三联征:上腹痛、餐后上腹部杂音和体质量减轻。用力呼气和用餐后,上腹痛加重,对于上述症状的产生机制目前有2种假说:一种认为是由腹腔神经丛受压引起的,另一种认为是由腹腔干缺血引起的[9]。MALS可以是先天性的,也可以是后天性的,多发生于术后,女性发病率更高。

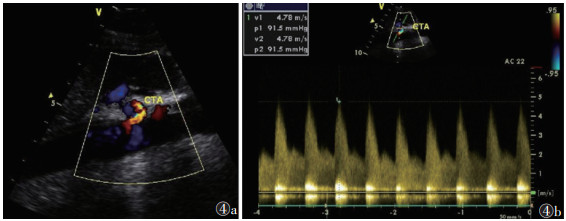

4.2 超声诊断彩色多普勒超声是诊断MALS的首选检查方法,能够观察到呼吸过程中腹腔干受压的变化过程,呼气末腹腔干起始部因受压而向头侧弯曲,狭窄加重,彩色多普勒超声可显示狭窄位置血流速度明显增快,吸气末腹腔干起始部变平直,受压缓解,血流速度下降(图 4)。狭窄程度可用腹腔干和腹主动脉收缩期峰值流速的比值评价。文献将呼气时腹腔干收缩期峰值速度>200 cm/s或呼气时腹腔干与腹主动脉收缩期峰值流速之比>3∶1作为MALS出现临床症状的临界值[10]。王贤明等[11]研究显示,当呼气末狭窄处峰值流速330 cm/s,诊断MALS的敏感度和特异度分别为85.7% 和90.9%;当呼气末和吸气末峰值流速变化率120% 时,诊断MALS的敏感度和特异度分别为87.7% 和89.4%。

|

| 注:患者,男,18岁,因腹部疼痛就诊。CDFI示呼气末腹腔干起始部受压,管腔向头侧弯曲,血流速度增快,约478 cm/s。CTA为腹腔干 图 4 中弓韧带压迫综合征超声图像 |

5 腘血管卡压综合征

腘血管卡压综合征是由腘窝区肌肉骨骼结构对腘动脉、腘静脉和胫神经(单独或合并)的压迫引起的。腓肠肌内侧头、腓肠肌第三头变异或腓肠肌异常等是常见病因。根据Rich修正的Wehlan分类,腘血管卡压综合征可根据引起卡压的解剖异常分为6种类型[12]:Ⅰ型,腘动脉在腓肠肌内侧头内侧异常走行;Ⅱ型,腘动脉未移位,但腓肠肌的内侧头附着处向外侧移位,动脉穿过肌肉的内侧和下方;Ⅲ型,腓肠肌内侧头存在一个附头,动脉位于附头与腓肠肌内侧头之间;Ⅳ型,动脉位于腘窝深处,被腘肌或纤维带包裹;Ⅴ型,包括上述任何一种类型,腘动脉受压的同时伴腘静脉受压;Ⅵ型,功能型,腘动脉、静脉受肥大的肌肉压迫。其中Ⅲ型最常见,约占30%。

5.1 临床表现90% 的腘血管卡压综合征患者在运动过程中出现跛行和运动性腿部疼痛[12]。最常见的症状是小腿疼痛、紧张、感觉异常、抽筋、发白,足部温度下降和膝盖以下的浮肿,其中腿部疼痛随行走距离增加而加重。

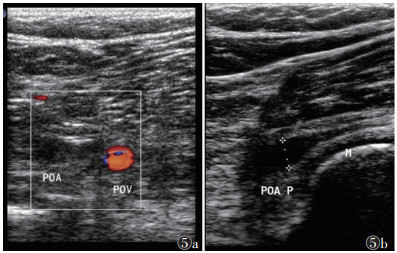

5.2 超声诊断彩色多普勒超声是评估腘动脉和解剖异常的首选检查,除了功能性腘血管卡压外,超声均可显示腘窝区腘血管的解剖异常,这些解剖异常包括腘血管的走行变异,腘动静脉从前后排列变为左右排列,两者之间可见异常肌束回声(图 5)。为了识别腘动脉卡压综合征,超声检查时需做激发动作(主动足部跖屈,然后膝关节屈曲15°),这对诊断功能性腘动脉卡压综合征至关重要。超声可对比观察激发状态前后腘动脉或腘静脉管径、峰值血流速度变化,88% 的无症状患者可能在激发动作中出现腘动脉闭塞[12]。虽然激发状态前后腘动脉血流速度的变化提示存在腘动脉受压,但由于假阳性率较高,其意义存在争议[13]。也有部分患者由于腘动脉受压时间长,管腔内出现血栓而闭塞,周围出现侧支循环,这一类患者做激发动作时,因腘动脉已闭塞,观察不到管腔变化。对于腘血管卡压综合征的诊断,应重视腘血管区域解剖是否存在异常,有无异常肌束的存在,虽然激发状态前后腘动脉血流速度改变无法直接提示腘血管卡压综合征,但对血流速度的测量和对比是有价值的,可为治疗计划的制订和后续的随访观察提供有价值的信息。

|

| 注:患者,男,17岁,腘血管卡压综合征(Ⅱ型)。超声显示腘窝区腘动静脉呈左右排列,腘动静脉分离,可见腓肠肌内侧头回声,腘动脉受压血管明显变细,内可见实性回声充填、无血流信号。POA为腘动脉,POV为左侧腘静脉,M为腘动脉中段 图 5 腘血管卡压综合征超声图像 |

总之,掌握血管压迫综合征的解剖及声像图特点,能够提高诊断的准确性,减少漏诊及误诊,使患者得到及时有效的治疗。

| [1] |

DOLLINGER P, BOHM J, ARANYI Z. Combined nerve and vascular ultrasound in thoracic outlet syndrome: a sensitive method in identifying the site of neurovascular compression[J]. PLoS One, 2022, 17(5): 0268842. |

| [2] |

HABIBOLLAHI P, ZHANG D, KOLBER M K, et al. Venous thoracic outlet syndrome[J]. Cardiovasc Diagn Ther, 2021, 11(5): 1150-1158. DOI:10.21037/cdt-20-168 |

| [3] |

FARINA R, FOTI P V, PENNISI I, et al. Vascular compression syndromes: a pictorial review[J]. Ultrasonography, 2022, 41(3): 444-461. DOI:10.14366/usg.21233 |

| [4] |

中国超声医学工程学会浅表器官及外周血管超声专业委员会, 国家卫健委脑卒中防治工程专家委员会血管超声专业委员会, 中国超声医学工程学会颅脑及颈部血管超声专业委员会. 腹部及外周静脉血管超声若干临床常见问题专家共识[J]. 中国超声医学杂志, 2020, 36(11): 961-968. |

| [5] |

KIM S H. Doppler US and CT Diagnosis of Nutcracker Syndrome[J]. Korean J Radiol, 2019, 20(12): 1627-1637. DOI:10.3348/kjr.2019.0084 |

| [6] |

POYYAMOLI S, MEHTA P, CHERIAN M, et al. MayThurner syndrome[J]. Cardiovasc Diagn Ther, 2021, 11(5): 1104-1111. DOI:10.21037/cdt.2020.03.07 |

| [7] |

RADAIDEH Q, PATEL N M, SHAMMAS N W. Iliac vein compression: epidemiology, diagnosis and treatment[J]. Vasc Health Risk Manag, 2019, 15: 115-122. DOI:10.2147/VHRM.S203349 |

| [8] |

GOODALL R, LANGRIDGE B, ONIDA S, et al. Median arcuate ligament syndrome[J]. J Vasc Surg, 2020, 71(6): 2170-2176. DOI:10.1016/j.jvs.2019.11.012 |

| [9] |

RANGEL VILLALOBOS E, BUSQUIER CERDAN T, CORTES SANUDO X, et al. Vascular compression syndromes: the value of Doppler ultrasonography[J]. Radio-logia (Engl Ed), 2022, 64(1): 17-25. |

| [10] |

FARINA R, FOTI P V, CONTI A, et al. The role of ultrasound in Dunbar syndrome: lessons based on a case report[J]. Am J Case Rep, 2020, 21: 926778. |

| [11] |

王贤明, 张文君, 华先平, 等. 彩色多普勒超声诊断中弓韧带压迫综合征[J]. 中国医学影像技术, 2017, 32(2): 634-637. |

| [12] |

ROSENTHAL M D, HAWKES N, GARBRECHT J D. Popliteal artery entrapment syndrome[J]. J Orthop Sports Phys Ther, 2020, 50(9): 531. DOI:10.2519/jospt.2020.9568 |

| [13] |

GRIMM N L, DANILKOWICZ R, SHORTELL C, et al. Popliteal artery entrapment syndrome[J]. JBJS Rev, 2020, 8(1): 0035. |

2024, Vol. 22

2024, Vol. 22