| 超微血管成像技术检测颈动脉斑块内新生血管联合血浆脂蛋白磷脂酶A2预测脑梗死再发的价值 |

2. 广东省东莞市滨海湾中心医院 神经内科,广东 东莞 523900

目前,缺血性脑血管病再发脑梗死的概率较大,严重影响患者的生活质量[1-2]。颈动脉粥样硬化是缺血性脑卒中的常见病因,而斑块内新生血管是导致斑块不稳定的重要因素之一。超微血管成像技术(superb micro vascular imaging,SMI)对斑块内极低流速的新生血管有较高的敏感度[3-5]。另外,血浆脂蛋白磷脂酶A2(lipoprotein-associated phospholipase A2,Lp-PLA2)作为动脉硬化的炎性指标,已成为一种新的缺血性脑卒中的独立预测指标[6-7]。笔者采用SMI检测颈动脉斑块内新生血管联合血浆Lp-PLA2预测脑梗死的再发风险,为临床早期干预提供理论依据。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2018年1月至2019年12月我院收治的初发脑梗死120例,其中男68例,年龄45~72岁,平均(60.35±10.36)岁;女52例,年龄42~80岁,平均(61.22±14.27)岁。所有患者均符合第四届全国脑血管疾病会议修订的脑血管病诊断标准[8],且经头颅CT和/或MRI证实为初发单侧脑梗死,均无脑出血性疾病、心源性脑梗死和低血压性脑梗死。

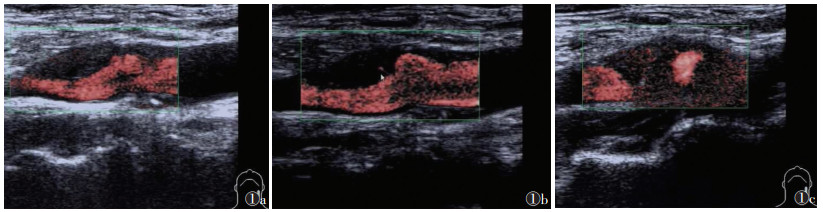

1.2 仪器与方法 1.2.1 颈动脉斑块内新生血管的检测选用东芝Aplio 500超声诊断仪,探头频率4~11 MHz,具备SMI功能。患者取仰卧位,常规长轴和短轴扫查双侧颈总动脉近段、中段、远段、分叉处及颈内动脉起始段,观察上述部位有无斑块,记录斑块所在侧、斑块厚度、内部回声,选取低回声斑块及以低回声斑块为主的混合回声斑块,厚度 > 2 mm。利用SMI技术观察斑块内有无微细血流信号,记录斑块内新生血管位置。颈动脉斑块内新生血管的SMI分级标准[4]:0级,斑块内未见明显的血流信号;1级,斑块肩部或基底部可见血流信号;2级,斑块肩部和基底部均可见血流信号(图 1)。

|

| 图 1 超微血管成像(SMI)检测颈动脉斑块内新生血管情况 图 1a 男,61岁,未再发脑梗死,SMI分级0级 图 1b 女,57岁,再发脑梗死,SMI分级1级 图 1c 男,63岁,再发脑梗死,SMI分级2级 |

1.2.2 血浆Lp-PLA2检测

样本的收集和处理:用EDTA抗凝管取2 mL血浆,1 500 r/min离心10 min,收集上清液。样本如不即时检测,则须于-20 ℃保存,并避免反复冻融。检测方法:①将试剂盒从冰箱中取出,平衡至室温,标准品1 000 r/min离心约1 min;②加入80 μL稀释液于反应孔内,后加入20 μL待测样本、标准品及质控品,混匀,于37 ℃温育20 min;③除去孔内液体,每孔加入300 μL 20倍稀释的洗涤液,振荡30 s后除去洗涤液,重复4次,拍干残留液体;④加入100 μL酶标记物,混匀,37 ℃温育30 min;⑤重复步骤③;⑥每孔加入100 μL显色液,混匀,37 ℃温育20 min,避光;⑦加入50 μL终止液,混匀;⑧立即用酶标仪在450 nm波长下测定各孔OD的值,并以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的Lp-PLA2标准品浓度为横坐标(X),绘制相应曲线,样本中Lp-PLA2含量可根据其OD值由标准曲线换算得出。结果判断:<175 ng/mL为阴性,≥175 ng/mL为阳性。

1.3 随访情况1年后通过电话、门诊复查、住院检查进行随访,以第四届全国脑血管疾病会议修订的脑血管病诊断标准,并经过头颅CT和/或MRI证实以头颅内同侧再次新发脑梗死为研究终点,分为再发组、未再发组进行记录。

1.4 统计学方法采用SPSS 20.0统计软件处理数据,计量资料组间比较应用两样本t检验,计数资料组间比较应用χ2检验。计算以斑块内新生血管分级 > 0级、Lp-PLA2阳性及两者联合诊断预测脑梗死再发的敏感度和特异度,并绘制ROC曲线,以P<0.05为差异有统计学意义。

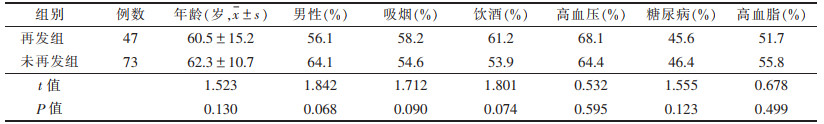

2 结果 2.1 2组一般情况比较共诊断120例颈动脉斑块(包括颈总动脉和颈内动脉),平均厚度(2.8±0.8)mm。随访期内再发脑梗死47例(再发组),未再发脑梗死73例(未再发组)。2组年龄、性别、吸烟、饮酒、高血压、糖尿病、高血脂比例差异均无统计学意义(均P > 0.05)(表 1)。

| 表 1 2组一般情况比较 |

|

2.2 2组血浆Lp-PLA2表达值比较

再发组血浆Lp-PLA2的表达值为(198.35±20.36)μg/L,未再发组为(102.75±21.14)μg/L,2组差异有统计学意义(t=2.532,P<0.05)。

2.3 2组斑块内新生血管检测情况比较再发组与未再发组颈动脉斑块长度分别为(3.2±1.2)、(4.1±0.7)mm,厚度分别为(2.9±0.8)、(2.7±0.7)mm,2组差异均无统计学意义(均P > 0.05)。再发组斑块内新生血管分级主要为1、2级,分别为23、13例,0级仅11例;而未再发组斑块内新生血管分级主要为0级,31例,1级和2级分别为30、12例。2组斑块内新生血管分级差异有统计学意义(χ2=7.521,P<0.05),再发组36例颈动脉斑块内有新生血管出现。

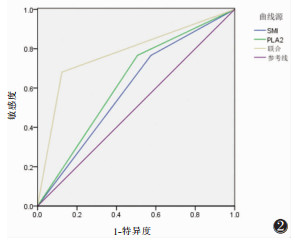

2.4 SMI检测斑块内新生血管联合血浆Lp-PLA2对脑梗死再发的预测以斑块内新生血管分级 > 0级为标准预测脑梗死再发的敏感度和特异度分别为76.6%(36/47)、42.5%(31/73),而以血浆Lp-PLA2阳性为标准预测脑梗死再发的敏感度和特异度分别为76.6%(36/47)、49.3%(36/73),两者联合为标准预测脑梗死再发的敏感度和特异度分别为68.1%(32/47)、87.7%(64/73)。斑块内新生血管分级 > 0级、Lp-PLA2阳性及两者联合诊断的ROC曲线下面积分别为59.5%、63.0%、77.9%,两者联合诊断的ROC曲线下面积最大(图 2)。

|

| 图 2 联合斑块内新生血管分级>0级和血浆脂蛋白磷脂酶A29(Lp-PLA2)阳性预测脑梗死再发的ROC曲线 |

3 讨论

脑梗死最常见的病因是颈动脉粥样硬化,与很多危险因素密切相关,如年龄、吸烟、高血压、糖尿病、高血脂等,但上述危险因素仅是脑梗死初发的危险因素,并不能直接导致脑梗死的再发。张艳明等[9]研究证实,大多数心血管病风险因素在初次发生脑梗死和再次发生脑梗死者之间并无明显差异。邬午龙等[10]行多因素Logistic回归分析发现,上述风险因素不是脑梗死再发的独立风险因素,与本研究结果一致,说明上述危险因素可能对预测脑梗死再发的价值不大。因此,找到合适的监测指标预测脑梗死再发,对临床非常重要。本研究对比初发脑梗死与再发脑梗死患者的血浆Lp-PLA2水平和颈动脉斑块内新生血管情况,2组差异显著,说明这2项指标可作为再发脑梗死的预测因素。

颈动脉斑块不稳定是再次脑梗死的一个重要因素[11]。炎症浸润可致斑块不稳定,继而导致斑块破裂,产生一系列临床事件。在动脉硬化的炎症指标中,Lp-PLA2是一个新的决定斑块稳定性的指标。2011年美国心脏协会/美国卒中协会(AHA/ASA)发布的卒中一级预防指南[12]中提出,检测血浆Lp-PLA2可鉴别出有较高卒中风险的患者。2017年美国临床内分泌医师协会(AACE)发布的高脂血症管理与动脉粥样硬化预防指南[13]中指出,在有必要进一步对患者进行风险评级时,Lp-PLA2检测比传统hs-CRP具有更高的特异性。Lp-PLA2针对斑块脂蛋白的炎症活动,不受全身炎症状态的影响,是反映斑块稳定性的较好指标。本研究中,再发脑梗死患者的血浆Lp-PLA2表达值明显高于未再发组,说明Lp-PLA2是预测脑梗死再发的一个重要指标。

颈动脉斑块内新生血管也是众多脑血管风险中的一个重要因素。对斑块内新生血管的检测方法有很多,常规血管彩色多普勒超声检查是其中一种[14],其虽能观察到斑块回声,但缺乏对斑块成分及稳定性的进一步认识。张广俊等[15-16]对比研究了SMI和超声造影对初发脑梗死患者颈动脉斑块内新生血管的诊断价值,发现在颈动脉斑块内新生血管的检出率方面,SMI与超声造影有着高度的一致性。另外,超声造影为有创检查,仅适合短期应用,并不适用于长期监测,且超声造影检查费用相对较高。而SMI是一种基于彩色多普勒原理基础上发展起来的高敏感度彩色血流显示新技术,可更敏感地捕捉低速血流,显示微细血流的动态情况,更易被患者接受。本研究采用SMI观察颈动脉斑块内新生血管情况,47例再发脑梗死患者中,SMI捕捉到36例斑块内新生血管;再发脑梗患者颈动脉斑块内新生血管的分级程度高于未再发脑梗患者。

动脉硬化斑块炎症活动和新生血管之间可能存在相辅相成的关系,如炎症活动通过促进细胞黏附因子和血管内皮生长因子的产生,促进新生血管的产生,而新生血管常位于脂质富集区和炎症活跃区。血浆Lp-PLA2是动脉硬化斑块炎症活动的一个重要指标,而SMI又可敏感检测出颈动脉斑块内的新生血管。因此,对斑块内新生血管联合血浆Lp-PLA2的检测,可更好地判断斑块的稳定性,对预测脑梗死的再发有重要意义。李亮等[17]利用超声造影证实颈动脉斑块内新生血管密度与患者血清PLA2水平存在明显相关性。本研究中,再发组血浆Lp-PLA2的表达值为(198.35±20.36)μg/L,明显高于未再发组[(102.75±21.14)μg/L]。再发组颈动脉斑块内新生血管的分级也大于未再发组,更说明动脉硬化斑块炎症活动与新生血管之间可能存在一定联系。SMI检测斑块内新生血管联合血浆Lp-PLA2预测脑梗死再发的特异度达到87.7%,明显高于两者单独预测,有助于临床精准治疗。联合预测的ROC曲线下面积达77.9%,提高了单一方法的预测效能,值得在临床上推广应用。

综上所述,SMI检测颈动脉斑块内新生血管联合血浆Lp-PLA2预测脑梗死再发具有较高的预测效能,可作为再发脑梗死的重要预测手段,有助于及早进行临床干预,降低脑梗死的再发风险。

| [1] |

KELLY B M, PANGILINAN P H, RODRIGUEZ G M. The stroke rehabilitation paradigm[J]. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2017, 18(32): 631-650. |

| [2] |

ROGER V L, GO A S, LIOYD-JONES D M, et al. Heart disease and stroke statistics--2011 update:a report from the American Heart Association[J]. Circulation, 2011, 123(4): 205-209. |

| [3] |

VIRMANI R, KOLODGIE F D, BURKE A P, et al. Atherosclerotic plaque progression and vulnerability to rupture:angiogenesis as a source of intraplaque hemorrhage[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2015, 25(10): 2054-2061. |

| [4] |

勇强, 张蕾, 袁嘉, 等. 超微血流成像技术诊断颈动脉斑块新生血管的价值[J]. 中国超声医学杂志, 2014, 30(12): 1060-1063. |

| [5] |

董晓云, 李荔, 仲艳密, 等. 超微血管成像与超声造影评价颈动脉斑块内新生血管的对比研究[J]. 医学影像学杂志, 2018, 28(1): 16-19. |

| [6] |

SINGH A S, ATAM V, JAIN N, et al. Association of carotid plaque echogenicity with recurrence of ischemic stroke[J]. N Am J Med Sci, 2013, 5(6): 371-376. DOI:10.4103/1947-2714.114170 |

| [7] |

OEI H H, MEER I M, HOFMAN A, et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity is associated with risk of coronary heart disease and ischemic stroke:the Rotterdam Study[J]. Circula-tion, 2005, 111(5): 570-575. DOI:10.1161/01.CIR.0000154553.12214.CD |

| [8] |

王新德. 急性脑血管病诊断标准:第四届全国脑血管病修订方案[J]. 中华神经科杂志, 1996, 29(28): 379-381. |

| [9] |

张艳明, 宋则周, 傅燕飞, 等. 超声造影评估颈动脉斑块新生血管预测脑梗死再发[J]. 中国超声医学杂志, 2016, 32(2): 97-100. |

| [10] |

邬午龙, 宋则周, 张艳明, 等. 超声造影评估颈动脉斑块新生血管分级预测脑梗死再发的Logistic回归模型分析[J]. 中华医学超声杂志(电子版), 2018, 15(1): 43-47. |

| [11] |

LIN K, ZHANG Z Q, DETRANO R, et al. Carotid vulnerable lesions are related to accelerated recurrence for cerebral infarction magnetic resonance imaging study[J]. Acad Radiol, 2006, 13(10): 1180-1186. DOI:10.1016/j.acra.2006.07.004 |

| [12] |

GOLDSTEIN L B, BUSHNELL C D, ADAMS R J, et al. Guide-lines for the primary prevention of stroke:a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J]. Stroke, 2011, 42(2): 517-584. |

| [13] |

JELLINGER P S, HANDELSMAN Y, ROSENBLIT P D, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology guidelines for management of dyslipi-demia and prevention of cardiovascular disease[J]. Endocr Pract, 2017, 23(Suppl 2): 1-87. |

| [14] |

蒋荷娟. 彩超对颈总动脉粥样硬化斑块稳定性与脑梗死相关性研究[J]. 中国超声医学杂志, 2011, 27(2): 179-181. |

| [15] |

张广俊, 黄圣奇, 宋秀莲. 超声微血管成像与超声造影评价颈动脉斑块内新生血管的比较[J]. 中国超声医学杂志, 2019, 35(12): 1066-1069. |

| [16] |

何昌颖, 方北, 李开林, 等. 研究比较超微血管成像和超声造影对颈动脉斑块内新生血管的诊断价值[J]. 吉林医学, 2018, 11(39): 2042-2143. |

| [17] |

李亮, 张蕾, 王立娟, 等. 颈动脉斑块内新生血管密度与血清Lp-PLA2水平的相关性研究[J]. 中国超声医学杂志, 2018, 34(4): 303-306. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18