| 少见类型中枢神经系统神经元及混合性神经元肿瘤的MRI表现 |

中枢神经系统神经元及混合性神经元肿瘤占颅内肿瘤的1%~3%[1],临床上十分少见。该肿瘤多见于儿童和青年人,临床表现主要有癫痫、颅内压增高症状及肿瘤所致的神经功能受损,相比于神经胶质瘤该病具有侵袭性低、手术全切后多可治愈、术后不易复发且无需放化疗等特点[2],若术前准确诊断制订合理的治疗方案,可避免过度治疗。搜集我院2010年7月至2017年12月收治的6例少见类型的中枢神经系统神经元及混合性神经元肿瘤的MRI资料,并结合文献复习,总结其影像学特征。

1 资料与方法 1.1 一般资料6例中,男4例,女2例;年龄1~34岁,平均13.8岁。其中头痛3例,癫痫1例,眼球斜视1例,站立不稳1例。

1.2 仪器与方法采用GE Signa HDx 1.5 T超导型MRI扫描仪。扫描层厚6 mm,层距2 mm,FOV 24 cm ×18 cm,矩阵320×192,NEX 1。T1WI采用FLAIR序列TR 1 800 ms,TE 20.0 ms;T2WI采用FSE序列TR 3 900 ms,TE 107.5 ms,FLAIR序列TR 8 500 ms,TE 152.9 ms;DWI采用EPI序列TR 4 000 ms,TE 81.6 ms,b值=0和1 000 s/mm2。增强扫描经肘静脉注射Gd-DTPA(剂量0.1 mmol/kg体质量),行横轴面、冠状面及矢状面扫描。

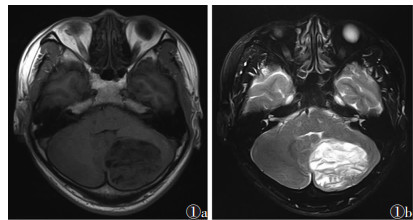

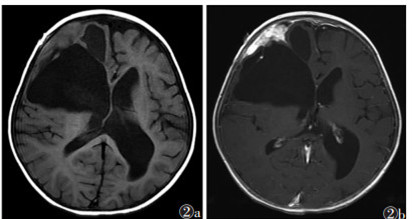

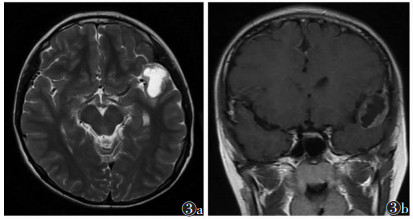

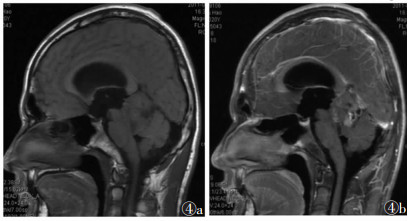

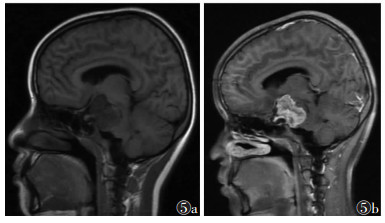

2 结果6例中,小脑发育不良性神经节细胞瘤1例,位于左侧小脑,病灶呈条纹相间的T1WI等低信号、T2WI等高信号影,似虎纹样改变,边界清楚,最大径5.5 cm,无瘤周水肿,增强扫描病变无强化(图 1a,1b)。婴儿促纤维增生性星形细胞瘤2例,分别位于右额叶和第四脑室,右额叶病灶为囊实性肿块,最大径6.9 cm,囊性部分与右侧脑室穿通畸形,实性部分呈等T1混杂T2信号,与脑膜广基底相连,增强扫描明显强化(图 2a,2b)。位于第四脑室肿瘤呈囊实性改变,最大径3.7 cm,增强扫描实性部分呈明显不均匀强化。节细胞瘤1例,病灶位于左侧颞叶,呈囊性改变,囊内信号均匀,无分隔,囊壁明显增厚,增强扫描囊壁呈轻中度不均匀强化(图 3a,3b)。脑室外神经细胞瘤2例,分别位于松果体区和鞍区,平扫肿块呈混杂T1混杂T2信号,边界清楚,无瘤周水肿(图 4a,5a),增强扫描松果体区病灶轻度强化(图 4b),鞍区病灶呈明显不均匀强化(图 5b)。

3 讨论 3.1 肿瘤分类

在《2016年版WHO中枢神经系统肿瘤分类》中[3],神经元及混合性神经元肿瘤包括12种类型,其中胚胎发育不良性神经上皮瘤、节细胞胶质瘤和中枢神经细胞瘤多见,其余肿瘤相对少见。

3.2 临床、病理特征与MRI表现小脑发育不良性神经节细胞瘤也称为Lhermitte-Duclose disease(LLD)氏病,是一种颅内错构瘤样病变,属于WHO Ⅰ级,目前文献尚无恶变或转移的报道,本组1例术后恢复良好,随访3年未发现复发或转移。小脑发育不良性神经节细胞瘤可发生于任何年龄,无明显性别差异。该病特发于小脑,起病较隐匿,早期多无症状,后期缓慢出现双侧上下肢无力、行走不稳等。镜下表现为小脑叶片增厚,皮质结构紊乱,分子层无序增厚,颗粒细胞层正常结构消失,被大量分化不良的神经元所取代[4]。MRI特征性表现:T1WI示肿瘤内灰质呈等信号,中央白质呈低信号,T2WI灰质呈等信号,中央白质呈高信号,形成明暗相间的条纹状结构,称“虎纹征”,增强扫描由于病变区血-脑脊液屏障无明显破坏,故呈轻度强化或无强化[5]。本病发病部位固定,且MRI表现具有特点,因此术前多能准确诊断。

婴儿促纤维增生性星形细胞瘤较罕见,属于WHO Ⅰ级,多见于2岁以下的婴幼儿。该病好发于额顶叶,生长较缓慢,病程较长,患儿有头围和囟门增大的征象。此肿瘤预后较好,多数患者手术可治愈,复发和死亡偶见个别不典型病例[6]。镜下见肿瘤组织由肿瘤性星形细胞和明显富于网织纤维的纤维增生基质构成,梭形细胞形似纤维细胞,呈束状或车辐状排列,而星形细胞呈巢团状散布在梭形细胞间,核小,无核仁[7]。典型的MRI表现为囊实性肿块,囊性部分体积较大,位置相对较深,接近脑脊液信号,而实性部分位置表浅,与邻近硬脑膜粘连,信号不均匀,以等信号为主;增强扫描实性部分明显强化,相邻颅骨变形,DWI多为等低信号,提示病灶扩散不受限,为良性可能[8]。

节细胞瘤属于纯神经元肿瘤,WHO Ⅰ级,多见于儿童和青年,以癫痫为主要症状,手术是本病唯一有效的治疗方法。该肿瘤组织学主要成分为神经节细胞,少量梭形细胞和血管作间质,无胶质细胞成分及恶变倾向,组织结构与正常脑相似,大多数伴脑发育不良[9]。节细胞瘤在组织学上与节细胞胶质瘤有时鉴别十分困难,仅有神经元瘤细胞时为神经节细胞瘤,而伴明显的瘤性胶质成分则诊断为节细胞胶质瘤。节细胞瘤易发生在颞叶,也可见于丘脑、延髓、脊髓胸腰段及小脑等部位,其MRI表现为T1WI等或略低信号,T2WI等或略高信号,瘤内少见囊变或钙化,增强扫描无强化或轻度强化[10]。

神经细胞瘤是一种由小神经元细胞构成的肿瘤,多见于脑室系统内,称为脑室内中枢神经细胞瘤,而发生在脑室以外部位的神经细胞瘤称为脑室外神经细胞瘤(extraventricular neurocytoma,EVN),非常罕见,在脑实质、脊髓、松果体区及鞍区均可发生,属WHO Ⅱ级。EVN的症状因肿瘤位置而异,颅内高压和复杂部分性癫痫是最常见表现,该肿瘤具有相对较高的侵袭性,手术全切是最佳治疗手段[11]。EVN光镜下的典型特征是大小较为一致的小圆核肿瘤细胞,具有“煎蛋样”外观,免疫组化Syn表达阳性,GFAP表达阴性[12]。EVN的影像学表现复杂,分为实性型、囊肿型和混合型,肿瘤的不同成分导致MRI信号混杂,实性部分呈相对均匀的等信号,囊变、坏死、出血少见,灶周无水肿或轻度水肿,增强扫描实性部分呈不均匀轻中度或明显强化[13]。EVN的影像学表现缺乏特异性,且发病罕见,因此术前准确诊断十分困难。

综上所述,少见类型的中枢神经系统神经元及混合性神经元肿瘤患者年龄相对较轻,病程较长,影像学上有一定的特征,掌握这些特点有利于术前准确诊断,但最终确诊仍依靠病理学检查。

| [1] |

Moreno A, de Felipe J, García Sola R, et al. Neuronal and mixed neuronal glial tumors associated to epilepsy. A heterogeneous and related group of tumours[J]. Histology Histopathology, 2001, 16: 613-622. |

| [2] |

Shin JH, Lee HK, Khang SK, et al. Neuronal tumors of the central nervous system:radiologic findings and pathologic correlation[J]. Radiographics, 2002, 22: 1177-1189. DOI:10.1148/radiographics.22.5.g02se051177 |

| [3] |

Louis DN, Perry A, Reifenberger G, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary[J]. 2016, 131: 803-820.

|

| [4] |

王晓洁, 周桥. 小脑发育不良性神经节细胞瘤(Lhermitte-Duclose病)一例[J]. 中华病理学杂志, 2005, 34(10): 694-695. DOI:10.3760/j.issn:0529-5807.2005.10.030 |

| [5] |

郑丽丽, 赵庆雪, 王巍, 等. 小脑发育不良性神经节细胞瘤MRI表现及临床病理分析[J]. 中华放射学杂志, 2014, 48(12): 1051-1052. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2014.12.020 |

| [6] |

Trehan G, Bruge H, Vinchon M, et al. MR imaging in the diagnosis of desmoplastic infantile tumor:retrospective study of six cases[J]. AJNR, 2004, 25: 1028-1033. |

| [7] |

张传山, 闫庆国, 李青, 等. 婴幼儿促纤维增生性星形细胞瘤的临床病例特点[J]. 临床与实验病理学杂志, 2002, 18(5): 486-488. DOI:10.3969/j.issn.1001-7399.2002.05.007 |

| [8] |

温洋, 彭芸, 段晓岷, 等. 婴儿促纤维增生型肿瘤的影像与病理特征[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(8): 1421-1424. |

| [9] |

郝晶, 李坤成, 杨小平. 颅内神经元及神经元与神经胶质混合性肿瘤的MRI诊断(附8例分析)[J]. 中国医学影像技术, 2003, 19(10): 1382-1386. DOI:10.3321/j.issn:1003-3289.2003.10.043 |

| [10] |

吴雪斌, 张伟国, 张靖. 神经元和混合性神经元-神经胶质肿瘤的MRI表现[J]. 放射学实践, 2010, 25(7): 719-722. DOI:10.3969/j.issn.1000-0313.2010.07.003 |

| [11] |

薛静, 王昊, 高培毅, 等. 脑室外神经细胞瘤的影像学特征分析[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(6): 1015-1019. |

| [12] |

代月黎, 许乙凯, 梁文, 等. 脑室外神经细胞瘤的临床病理和影像表现[J]. 中华放射学杂志, 2013, 47(5): 414-420. DOI:10.3760/cma.j.issn.1005-1201.2013.05.007 |

| [13] |

胡淼淼, 高培毅. 脑内脑室外神经细胞瘤的MR影像表现[J]. 实用放射学杂志, 2017, 33(12): 1820-1823. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2017.12.002 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17