| 小儿腹盆部横纹肌肉瘤的CT、MRI表现 |

横纹肌肉瘤(rhabdomyosarcoma,RMS)是一种临床少见的恶性肿瘤,好发于15岁以下儿童,占儿童恶性软组织肿瘤的4%~8%[1]。RMS的恶性程度高、侵袭性强,可于疾病早期发生邻近脏器及淋巴结转移,严重威胁患儿的生命健康。RMS可发生于身体任何部位,原发于腹盆腔及腹膜后间隙者少见。回顾性分析2015年1月至2018年2月我院经病理证实的8例RMS患儿的临床资料,并结合相关文献分析其影像学特点,以期提高该病的术前诊断准确率。

1 资料与方法 1.1 一般资料8例中,男2例,女6例;年龄2~12岁,平均(5.3±1.2)岁;病程1~8周。临床表现:腹部触及包块4例,腹痛、腹胀2例,排便困难2例。实验室检查:CA125阳性2例,WBC升高1例,ESR加快2例,AFP、CA19-9、CEA及β-HCG均正常。本研究经我院伦理委员会批准,患儿家属均知情同意。

1.2 仪器与方法① CT扫描:采用Siemens Somatom Perspective 128层CT扫描仪行腹盆腔平扫+增强扫描。扫描参数:120 kV,管电流 < 3岁80 mAs,≥3岁100~200 mAs,层厚5 mm,重建层厚0.725 mm。增强扫描静脉团注碘海醇(300 mgI/mL),剂量2 mL/kg体质量,流率1.0~2.0 mL/s,分别于注入对比剂后28、40及60 s行动脉期、门脉期及延迟期扫描。②MRI扫描:6例均于CT检查后1周内行MRI扫描,采用Siemens Spectra 3.0 T MRI扫描仪。扫描序列及参数:常规SE序列T1WI 500 ms/15 ms、FSE序列T2WI 2 000 ms/80 ms行轴位、冠状位及矢状位扫描。对比剂采用Gd-DTPA,剂量0.1 mmol/kg体质量,流率1.0~2.0 mL/s,3期扫描时间同CT。不能配合患儿采用10%水合氯醛口服镇静,剂量1 mL/kg体质量。

2 结果 2.1 手术及病理结果8例均在全麻下行腹盆部肿瘤切除术,术中见瘤体最小8 cm×6 cm×12 cm,最大12 cm×15 cm×18 cm。位于膀胱直肠隐窝6例,其中1例侵犯肠管及膀胱等周围组织,3例侵犯腹壁呈浸润性粘连,2例伴大网膜转移;位于腹膜后2例,均侵犯周围脂肪组织,1例可见区域淋巴结转移。病理类型均为胚胎型。

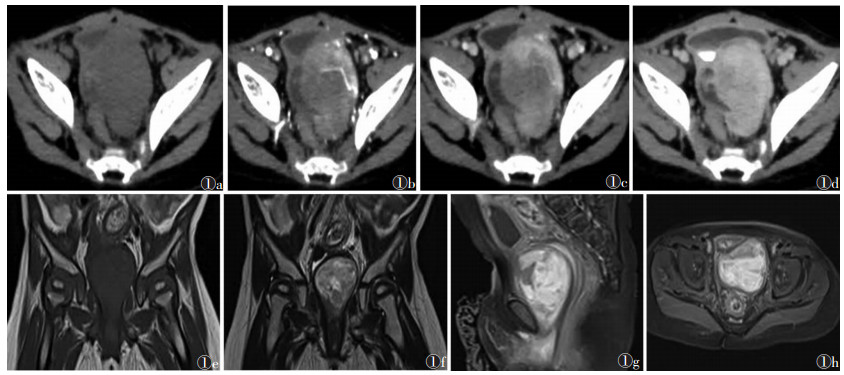

2.2 影像学表现① CT表现:平扫肿块密度均匀,CT值15~36 HU。3例边缘呈分叶状无包膜,2例呈多结节样互相融合,2例肿块边界尚清晰有假包膜。其中2例伴偏向性带状、团片状低密度区(图 1a),1例伴高密度出血,8例均未见钙化及脂肪化。增强扫描均呈不均匀轻中度强化(图 1b~1d),CT值较平扫增加10~30 HU,周边强化程度较中央显著,静脉期及延迟期持续强化,强化范围自周边向中心延伸。其中3例瘤体内见迂曲走行的供血动脉,2例低密度区未见强化。②MRI表现:T1WI呈较均匀等低信号(图 1e),T2WI呈不均匀高信号(图 1f),增强扫描不均匀强化(图 1g)。1例伴出血T1WI呈高信号,T2WI呈低信号;伴液化坏死者T2WI呈更高信号。③侵及范围:5例侵犯直肠、膀胱、闭孔肌等周围组织,表现为直肠、膀胱壁、闭孔肌不均匀增厚(图 1h),肌间隙模糊,3例伴腹壁、大网膜或淋巴结转移,呈不均匀强化,与病理结果一致。

|

| 图 1 女,4岁,横纹肌肉瘤 图 1a CT平扫示膀胱与直肠间团块状略低密度影,整体密度均匀,右侧伴偏向性低密度影 图 1b CT增强扫描动脉期肿块不均匀强化,内部可见血管影穿行 图 1c CT增强扫描静脉期肿块周边持续强化 图 1d CT增强扫描延迟期强化范围自周边向中心延伸,内部低密度影未见强化图 1e冠状位T1WI,病灶呈均匀略低信号 图 1e 冠状位T2WI呈不均匀高信号 图 1g 矢状位T1WI增强扫描示肿块不均匀强化,周围组织受压 图 1h 横断位T1WI增强扫描示邻近直肠壁不均匀增厚 |

3 讨论 3.1 临床特点

RMS起源于横纹肌细胞或向横纹肌分化的间叶细胞,具有高复发率和低生存率[2-3]。国际病理学会于2002年将RMS分为胚胎型、腺泡型和多形型3个亚型。临床以胚胎型最常见,多发生于儿童,具有生长迅速、侵袭性强、早期即可转移的特点[4]。原发于腹盆腔及腹膜后间隙的RMS罕见,以膀胱、前列腺、阴道和胆道为好发部位[5-7]。本组6例起源于膀胱直肠隐窝,2例起源于腹膜后间隙。RMS早期无明显临床症状或表现为腹痛、腹胀、排便困难及血尿等,且早期对化疗敏感,治疗方法以手术加化疗为主,如治疗及时预后较好,因此早期准确诊断临床意义重大。本组经病理证实均为胚胎型,4例伴周围组织浸润,其中2例于术后3、7个月肿瘤复发;1例伴多器官转移;3例因处于疾病早期,术后3年未复发。

3.2 影像学特点本组患儿就诊时肿瘤均较大,可能与发病位置较隐匿、早期临床症状不明显而未引起家属重视有关。肿块密度/T1WI信号较均匀,且低于肌肉软组织密度/信号,钙化及脂肪化少见,本组8例均未见钙化及脂肪化。T2WI以不均匀高信号为主,这可能与肿块内部合并囊变、坏死有关。当合并出血时,由于含铁血黄素等顺磁性效应,T1WI呈高信号,T2WI呈低信号,合并液化坏死时呈水样T2WI呈更高信号。增强扫描肿块呈不均匀轻中度强化,动脉期部分瘤体内部可见迂曲的血管穿行,静脉期及延迟期内持续片絮状强化。这是由于肿瘤整体血供丰富,且瘤细胞排列较紧密,内部无强化区域为黏液样间质或液化坏死[8-12]。因肿瘤生长迅速且无包膜,周围邻近组织可受压或侵犯,位于膀胱三角区及尿道口的肿块可因肿瘤压迫造成排尿困难,部分压迫输尿管而造成肾积水等征象。本组5例侵犯直肠、膀胱、闭孔肌等组织,侵犯肠管者表现为肠管壁不均匀增厚,侵犯膀胱者表现为膀胱壁不均匀增厚,可见向膀胱内凸起的呈葡萄状肿块影,同时伴大量腹腔积液,侵犯肌肉者表现为肌层增厚、肌间隙模糊。本组2例伴广泛腹壁及大网膜种植性转移,CT表现为腹膜小结节影及增厚的条索影,呈污垢征,周围脂肪间隙模糊;1例伴腹股沟淋巴结转移,增强扫描不均匀强化,边界尚清晰。

3.3 鉴别诊断腹盆腔及腹膜后间隙RMS需与以下疾病相鉴别:①卵黄囊瘤,瘤体亦可较大,但液化坏死范围明显较RMS更大,其内部可残留少许不均匀分布实性成分。CT平扫密度多不均匀,增强扫描呈不均匀性轻中度-高度强化。AFP明显升高、术后明显下降较具特征性。②恶性畸胎瘤,瘤体大小不一,CT平扫表现为不均匀极低和(或)高密度影。瘤体内多含脂肪和(或)钙化成分;MRI扫描脂肪T1WI及T2WI均呈高信号、钙化因其成分不同可呈多种信号改变,利用压脂序列有助于鉴别诊断。③淋巴瘤,内部密度/信号亦均匀,但与周围肌肉等软组织相仿,部分肿瘤呈多结节融合状,罕见液化坏死及囊变。④神经母细胞瘤,密度不均匀,多伴坏死、斑片状及沙砾状钙化及囊性变,肿块包容周围大血管。

总之,RMS的影像学表现具有一定特征性。患儿一旦发现腹盆腔或腹膜后间隙巨大肿块,内部无钙化及脂肪组织,平扫密度/信号较均匀且低于周围软组织,增强扫描呈轻中度强化且周边强化明显,静脉期及延迟期持续性强化,周围组织受侵犯,应考虑RMS的可能,并做好与其他相似肿瘤的鉴别诊断,可为临床术前诊断、尽早治疗提供帮助。

| [1] |

吕星星. 儿童盆腔及泌尿生殖系横纹肌肉瘤的尿路造影和CT表现及诊断价值分析[J]. 中国CT和MRI杂志, 2014, 12(8): 86-102. DOI:10.3969/j.issn.1672-5131.2014.08.28 |

| [2] |

Miller RW, Young JL, Novakovic B. Childhood cancer[J]. Cancer, 1995, 7: 395-405. |

| [3] |

邵剑波. 小儿横纹肌肉瘤:影像学表现与评价[J]. 中国医学计算机成像杂志, 2009, 15(5): 462-467. |

| [4] |

吴云腾, 任国欣, 李朝军, 等. 口腔颌面-头颈部胚胎型横纹肌肉瘤临床诊治探讨[J]. 口腔颌面外科杂志, 2011, 21(1): 19-23. DOI:10.3969/j.issn.1005-4979.2011.01.005 |

| [5] |

Gruessner SE, Omwandho CO, Dreyer T, et al. Manage-ment of stage Ⅰ cervical sarcoma botryoides in childhood and adolescence[J]. Eur J Pediatr, 2004, 163: 452-456. |

| [6] |

乔贵锋. 小儿腹盆腔横纹肌肉瘤的CT表现与病理对比研究[J]. 医学影像学杂志, 2016, 26(9): 1722-1725. |

| [7] |

李树荣, 杨智云, 郑少燕. 鼻腔鼻窦胚胎型横纹肌肉瘤磁共振表现及临床价值[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2010, 45(5): 393-396. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2010.05.010 |

| [8] |

尹传高, 汪松, 史自锋, 等. 小儿横纹肌肉瘤的CT诊断[J]. 中国医师进修杂志, 2015, 38(11): 788-791. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4904.2015.11.003 |

| [9] |

管雯斌, 许恪淳, 许艳春, 等. 儿童横纹肌肉瘤的病理学研究[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2014, 34(1): 70-74. |

| [10] |

潘青华, 吴立源, 顾洪炳, 等. 腹盆腔巨大胚胎型横纹肌肉瘤影像诊断及临床病理分析[J]. 南京医科大学学报(自然科学版), 2011, 31(7): 1082-1084. |

| [11] |

王维青, 张升文. 横纹肌肉瘤的影像表现分析[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2017, 15(1): 75-78. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2017.01.027 |

| [12] |

裴申军, 汪昌柱. 小儿横纹肌肉瘤的CT诊断[J]. 安徽卫生职业技术学院学报, 2015, 14(1): 60-67. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17