| 自动选择最佳期相在心律不齐患者冠状动脉CTA中的应用 |

冠状动脉粥脉硬化性心脏病(冠心病)是心血管常见病之一,也是心血管病患者的主要致死原因,早期诊断具有重要意义。冠状动脉CTA因其无创性和高敏感性,成为冠心病的首要检查方法。CT探测器技术的快速发展和机架旋转速度的提高,为CTA检查提供了便利。但心率和心律的变化成为制约CTA检查成功的重要因素,特别是心律不齐的患者[1-3]。本研究探讨自动选择最佳期相功能应用在心率不齐患者冠状动脉CTA中能否重建出满足临床诊断要求的图像。

1 资料与方法 1.1 一般资料筛选我院2017年2—4月临床拟诊冠心病并接受冠状动脉CTA的患者32例,心电图提示心率变化>20次/min,且被机器识别为心律不齐,其中男10例,女22例;年龄48~83岁,平均(61.0±8.8)岁;心率47~125次/min。临床表现为不同程度的胸痛、胸闷、心悸等。排除碘对比剂过敏、肾功能不全(血肌酐>120 mg/L)、心功能Ⅲ级、严重钙化、屏气不佳等患者。

1.2 仪器与方法使用GE Revolution CT扫描仪,较宽的探测器和0.28 s/r的机架旋转速度,仅需1个心动周期即可完成精准的心脏CTA检查,具有较高的时间分辨力且患者接受的辐射剂量很低,符合辐射防护最优化(as low as reasonably achievable,ALARA)要求。

检查前介绍检查流程及注意事项,训练患者平静状态下吸气、屏气。患者取仰卧位,脚先进,双臂置于头部,安置电极连通心电导线,选择最佳导联。经右侧肘正中静脉穿刺放置18 G套管针及Ulrich双筒高压注射器。采用个性化注射方案:生理盐水试注射正常后,团注对比剂碘帕醇(370 mgI/mL),剂量0.85 mL/kg体质量,流率5 mL/s,血管较细的患者适当降低注射流率,后以相同流率注射生理盐水30 mL[4-6]。应用对比剂智能示踪法触发扫描,触发点位于胸主动脉,触发阈值110 HU,延时6.5 s屏气扫描。扫描范围自气管隆突下1 cm至心脏膈面,包括左右冠状动脉开口及所有分支。

采用前瞻性心电门控扫描模式,根据患者心脏大小选择探测器打开宽度(120、140、160 mm),机架旋转速度0.28 s/r。Autogating选择on模式,根据扫描前监测到的心电图波形,推荐X线扫描获取原始数据的区间。kV模式为kV Assist(管电压最小100 kV、最大120 kV),mA模式为SmartmA(管电流最小400 mA、最大700 mA),并设定前置迭代重建ASIR-V为50%[7-8],噪声指数(NI)设定为25,kV和mA根据患者体型、体质量自动调节大小。

1.3 图像后处理获取扫描数据后分别重建中心期相和自动选择最佳期相图像。重建层厚0.625 mm,重建模型采用标准重建。使用Advance Workstation工作站行VR、MPR、CPR等后处理。

1.4 计算SNR以左冠状动脉开口处为测量水平,测量主动脉根部的CT值、噪声(SD),ROI的面积至少为主动脉管腔的50%,并计算SNR,公式为SNR= CT值/SD。

1.5 图像质量主观评价采用美国心脏协会(AHA)的冠状动脉15段标准分段法进行分段[9]。根据血管腔的连续程度、边缘锐利情况及有无运动伪影等对图像进行质量评分,采用5分制:5分,图像质量优,冠状动脉管腔连续完整,边缘锐利,无运动伪影;4分,冠状动脉管腔连续完整,局部边缘略模糊,无明显运动伪影;3分,冠状动脉管壁欠锐利或轻度运动伪影,不影响诊断;2分,冠状动脉管壁中度运动伪影或血管中断;1分,图像质量差,重组图像上冠状动脉错位、管壁严重伪影,无法作出诊断。评分工作由2名多年从事心脏冠状动脉成像诊断工作的CT医师完成,采用双盲法对主要冠状动脉血管图像进行分析评价,出现分歧时经讨论统一意见。

1.6 统计学分析采用SPSS 19.0软件进行统计分析。统计冠状动脉各主要分支(右冠状动脉、左冠主干、左回旋支和左前降支)出现伪影数、图像质量评分及SNR,评分以x±s表示。对所得数据行非参数秩和检验分析。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果32例均一次性完成检查,且行冠状动脉CTA过程中均出现异常QRS波。其中5例在扫描前记录心电图时出现心律不齐,Autogating推荐区间为200~ 400 ms;其余27例在扫描前未监测到异常QRS波,心率齐整,Autogating推荐收缩期或舒张期扫描。但在获取数据的心动周期出现心率突变、心律不齐等情况。

2.1 主动脉根部CT值、噪声及SNR中心期相图像中,主动脉根部CT值为(458.61±102.77)HU,SD为(36.19±4.79)HU,SNR为12.70±2.49。自动选择最佳时相图像中,主动脉根部CT值为(461.92±106.12)HU,SD为(32.40±5.89)HU,SNR为14.53±3.52。与中心期相图像相比,自动选择最佳期相图像具有较低的图像SD,即具有较高的SNR(P < 0.01)。

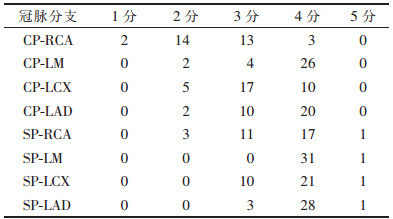

2.2 主观图像质量评分经2名高年资CT医师对右冠状动脉、左回旋支、左前降支等128支主血管进行主观评分,整体分布情况见表 1,2。

| 表 1 冠状动脉各分支血管中心期相和自动选择最佳期相评分分布 |

|

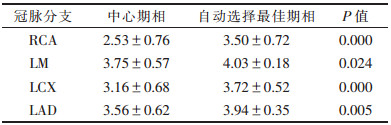

| 表 2 冠状动脉各分支血管评分(分,x±s) |

|

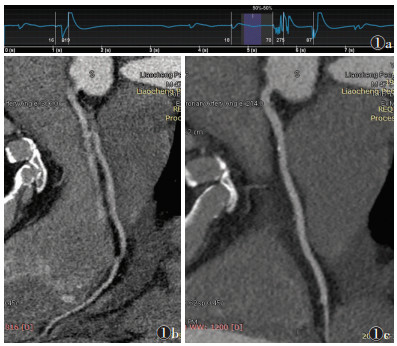

图像质量的主观评价结果:采用中心期相重建图像,32例中16例右冠状动脉、2例左冠主干、5例左回旋动脉及2例左前降支血管评分低于3分,有中度或严重的运动伪影,无法满足临床诊断需求。而自动选择最佳期相图像中仅3例的右冠状动脉评分为2分,有中度运动伪影,无法满足临床诊断要求,其余血管评分均在3分及以上,能够满足临床诊断要求(图 1)。

|

| 图 1 男,47岁 图 1a 心电图示心律不齐 图 1b Autogating确定的中心期相图像出现严重运动伪影,血管壁边缘模糊,不能诊断 图 1c 自动选择的最佳期相,血管壁清晰,无运动伪影,能够满足临床诊断要求 |

在32例各血管整体评分中,自动选择最佳期相图像均高于中心期相图像(均P < 0.05)。说明选择合适的期相对图像重建具有重要意义。

3 讨论冠状动脉运动速度在心动周期中呈周期性变化,收缩末期和舒张末期相对运动速度较低。作为前瞻性心电门控冠脉CTA扫描,Autogating根据冠状动脉扫描前监测到的心电图,分析冠脉运动速度周期性变化及运动模式,选择相对低速的心电期相进行数据采集:心率较慢(<70次/min)时,充分利用冠状动脉舒张末期的低速平台期,扫描期相选择在R-R间期的70%~80%;心率较快(>80次/min)时,扫描期相选择在收缩末期,R-R间期的40%~50%;心率在70~80次/min时,选择R-R间期的40%~50%和70%~80%双期相扫描;心律不齐时,选择R波后200~400 ms扫描[10-13]。

在实际扫描中由于对比剂的使用等各种因素,患者的心率不可避免地会受到影响而发生心律不齐。心率的突然变化导致R-R间期不成比例的延长和缩短,冠状动脉运动速度在心动周期中不再呈周期性变化,Autogating给出的扫描期相区间的中心期相不再是最佳的重建期相。重建出的血管腔壁的连续程度、边缘锐利度受到影响,且会出现无运动伪影。在32例128条主要心脏血管中,25条血管评分在3分以下,有中度或者严重伪影,不能满足临床诊断,主要为受相对运动速度和变化幅度影响的右冠状动脉和回旋支;44条血管的评分为3分,血管壁欠锐利或轻度运动伪影,尚能满足诊断;59条血管的评分为4分,血管腔连续完整,局部边缘略模糊,无明显运动伪影,主要为相对运动速度较慢且变化平缓的左主干和前降支。

扫描过程中心率及心律波动将对前瞻性心电门控技术产生严重影响,当出现心律不齐时需重新选择期相重建图像。自动选择最佳期相作为一种全新的期相选择算法,不再根据心电图的变化评估心脏的运动规律以选择相对低速的心电期相重建图像,而是直接对扫描后各期相各层面的血管图像进行单独评价。根据各层血管成像近似圆形的程度和血管腔壁的锐利度,选择图像质量最佳期相重建冠脉血管图像[14-16]。

32例中,除5例在扫描前监测到心律不齐而选择200~400 ms绝对期相区间获取扫描数据外,余27例在扫描获取数据前均未监测到心律不齐,按照心率齐整来确定扫描获取数据区间。使用自动选择最佳期相功能选择期相并重建图像:评分在3分以下不能满足临床诊断的患者降为3条,经分析可能是由患者心功能差或屏气不佳引起的;24条评分为3分,虽有轻微运动伪影,但不影响诊断;其余101条评分为4分及以上。各主要血管和图像整体的评分均高于中心期相图像。

对心律不齐患者行冠状动脉CTA成像,当中心期相的重建图像不能满足临床诊断要求时,常规做法是进行扫描区间内全期相重建,由CT医技师选出最佳图像。自动选择中心期相在后台对各层图像进行独立的质量评分,选出具有最佳质量评分的期相进行重建,仅重建一期图像,节省了大量的重建时间和存储空间;也节省了影像科医师大量的时间和精力去查看全部图像。

综上所述,Revolution CT前瞻性心电门控技术用于心律不齐患者的心脏冠状动脉CTA检查,自动选择最佳期相重建图像,能够获得满足临床诊断要求的图像。但本研究属于回顾性研究,纳入患者中检查前出现心律不齐时,告知家属可能出现图像不能诊断的情况,部分家属选择治疗观察后再行CTA检查,所以心律不齐的例数相对较少,研究结果可能存在一定偏倚,因此自动选择最佳期相能否显著提高冠状动脉图像质量需进一步研究证实。另外,当心率过高时,为保证足够的时间分辨力,需对图像进行冻结处理[17]。

| [1] |

方向明. 复杂性心律失常患者双源CT冠状动脉成像的临床研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10285-1016226158.htm

|

| [2] |

夏平, 郝敬明, 徐青松, 等. 高心率伴窦性心律不齐患者CT冠状动脉成像探讨[J/CD]. 中华临床医师杂志(电子版), 2013, 7(14): 217-218. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=zlyd201314112&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

| [3] |

冯越, 蔡国龙, 李伟, 等. 双源CT低剂量适应性序列扫描对心律不齐冠状动脉成像的初步研究[J]. 解放军医学杂志, 2013, 38(4): 320-323. |

| [4] |

李莉明, 刘杰, 高剑波. 冠状动脉CT成像的个体化低对比剂剂量优化研究[J]. 临床放射学杂志, 2016, 35(12): 1899-1903. |

| [5] |

郑超, 汤连志, 刘惠敏, 等. CTA成像质量与造影剂注射速率相关性分析[J]. 中外医疗, 2015, 32(10): 181-182. |

| [6] |

Oda S, Utsunomiya D, Yuki H, et al. Low contrast and radiation dose coronary CT angiography using a 320-row system and a re-fined contrast injection and timing method[J]. J Cardiovasc Co-mput Tomogr, 2015, 9: 19-27. DOI:10.1016/j.jcct.2014.12.002 |

| [7] |

Lim K, Kwon H, Cho J, et al. Initial phantom study comparing image quality in computed tomography using adaptive statistical iterative reconstruction and new adaptive statistical iterative rec-onstruction v[J]. J Comput Assist Tomogr, 2015, 39: 443-448. |

| [8] |

Benz DC, Grani C, Mikulicic F, et al. Adaptive statistical iterative reconstruction-v:impact on image quality in ultralow-dose coron-ary computed tomography angiography[J]. J Comput Assist Tom-ogr, 2016, 40: 958-963. DOI:10.1097/RCT.0000000000000460 |

| [9] |

中华放射学杂志心脏冠状动脉多排CT临床应用协作组. 心脏冠状动脉多排CT临床应用专家共识[J]. 中华放射学杂志, 2011, 45(1): 9-17. |

| [10] |

Sun G, Li M, Jiang XS, et al. 320-detector row CT coronary an-giography:effects of heart rate and heart rate variability on im-age quality, diagnostic accuracy and radiation exposure[J]. Br J Radiology, 2012, 85: 388-394. DOI:10.1259/bjr/92160185 |

| [11] |

Matt D, Scheffel H, Leschka S, et al. Dual-source CT coronary angiography:image quality, mean heart rate, and heart rate vari-ability[J]. AJR Am J Roentgenol, 2012, 189: 567-573. |

| [12] |

郭芸, 魏里, 刘大亮, 等. 不同心率前瞻性心电门控冠状动脉成像的临床研究[J]. 中国医疗装备, 2013, 28(8): 163-165. |

| [13] |

谢丽响, 袁莹莹, 李绍东, 等. 心电编辑功能在快心率患者双源CT冠状动脉造影检查中的应用[J]. 医学影像学杂志, 2011, 21(12): 1815-1818. DOI:10.3969/j.issn.1006-9011.2011.12.009 |

| [14] |

Stassi D, Dutta S, Ma H, et al. Automated selection of the opti-mal phase for single-beat coronary CT angiography reconstruct-ion[J]. Med Phys, 2016, 43: 323-334. |

| [15] |

Wang H, Xu L, Fan Z, et al. Clinical evaluation of new autom-atic coronary-specific best cardiac phase selection algorithm for single-beat coronary CT angiography[J]. PLoS One, 2017, 12: e0172686. DOI:10.1371/journal.pone.0172686 |

| [16] |

Zhou C, Chan HP, Hadjiyski LM, et al. Coronary artery analysis:Computer-assisted selection of best-quality segments in multiple-phase coronary CT angiography[J]. Med Phys, 2016, 43: 5268-5278. DOI:10.1118/1.4961740 |

| [17] |

Fan L, Zhang J, Fu D, et al. Effect of snapshot freeze motion correction algorithm on image quality of retrospective ECG-trig-gered coronary CT angiography[C]//Radiological Society of North America 2013 Scientific Assembly and Meeting, 2013.

|

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16