| 3例心源性肺水肿误诊为新型冠状病毒肺炎的影像学表现分析 |

新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎)主要以呼吸道传播为主,潜伏期长,传染性强,病情进展迅速,死亡率高,人群普遍易感[1]。而心源性肺水肿由左心功能不全所致,常发生于有基础病的中老年人。2种疾病均可出现胸闷、咳嗽、呼吸困难等症状,影像学表现为两肺多发磨玻璃密度影、实变影、小叶间隔增厚等,如患者有疫区或新冠肺炎患者接触史,在未经过实验室检查排除新冠肺炎之前,两者在影像诊断上易混淆。现收集我院收治的3例误诊为新冠肺炎的心源性肺水肿患者的资料,分析心源性肺水肿与新冠肺炎的影像学差异及临床表现,减少误诊。

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2020年2—3月我院收治的3例心源性肺水肿误诊为新冠肺炎患者的临床及影像资料,均为男性,年龄41~67岁,平均(54±13)岁。3例中,1例有高血压、糖尿病病史,1例有主动脉夹层病史,1例自诉既往体健;1例近期有武汉疫区接触史,2例否认疫区接触史。3例均表现为胸闷、气促及呼吸困难,2例咳嗽,1例伴胸痛,3例均无明显发热症状;CT初步诊断均见两肺多发磨玻璃密度病灶,疑似新冠肺炎。

1.2 仪器与方法采用Philips 64排CT机,于深吸气末屏气扫描。扫描范围自肋膈角向上达肺尖连续扫描。层厚1 mm,层距1.25 mm,采用高分辨力CT扫描模式,重建横断位、冠状位肺窗,窗宽1 500~2 000 HU,窗位-500~700 HU。扫描结束后将图像上传至PACS保存,并由主任医师和主治医师各1名回顾性分析影像学资料。

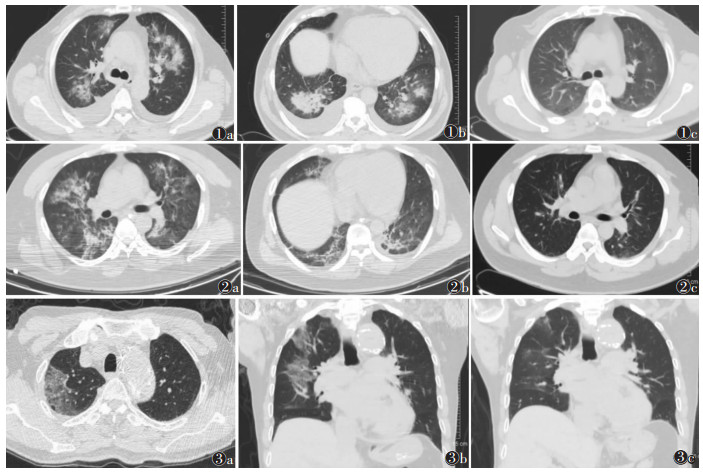

2 结果 2.1 CT检查3例病变均呈两肺弥漫性磨玻璃密度影,其中1例病灶融合并呈大片实变影,边界不清,密度不均,以肺野中、内带为主(图 1a,1b),2例可见部分磨玻璃密度病灶分布于肺野外带(胸膜下);3例均可见小叶间隔增厚,1例可见胸膜下线(图 2a,2b);2例可见支气管充气征;3例均可见肺血重新分布,上肺血管较下肺增粗,肺门影增大(图 3a,3b);2例可见肺纹理边缘模糊;2例可见心脏增大;1例可见双侧胸腔积液(图 1a,1b)。

|

| 图 1 男,55岁,心源性肺水肿,既往有高血压、糖尿病病史,有武汉疫区接触史 图 1a,1b 胸部CT见两肺野中、内带多发斑片状、大片状实变影,内可见支气管充气征,边缘可见磨玻璃密度阴影,境界不清,可见双侧胸腔积液 图 1c 治疗后1周复查,两肺病灶明显吸收 图 2 男,41岁,心源性肺水肿,既往体健 图 2a,2b 两肺多发磨玻璃密度病变及小叶间隔弥漫性增厚,右下肺可见胸膜下线,两肺野外带散在少许磨玻璃密度阴影,边界不清 图 2c 治疗后1周复查,两肺病灶吸收减少,残留部分条索影 图 3 男,67岁,心源性肺水肿,既往有主动脉夹层手术史 图 3a,3b 胸部CT显示两肺多发大片状磨玻璃密度阴影,边界欠清,以右肺野显著,其中右上肺病灶靠近肺野外带胸膜下,小叶间隔增厚。两肺门影增大,边缘模糊,两上肺血管较下肺血管增粗 图 3c 治疗后10 d复查,病灶明显吸收 |

2.2 实验室检查

3例新冠病毒核酸检测均为阴性,血B型利钠肽分别为3 200、5 000、5 980 ng/L。

2.3 治疗及预后根据3例患者症状及实验室检查,临床首先考虑心力衰竭并两肺水肿,进行抗心衰及对症治疗后,肺部病灶吸收减少,症状明显好转(图 1c,2c,3c)。

3 讨论 3.1 心源性肺水肿的发病机制与CT表现心源性肺水肿是指左心功能不全导致的肺间质和肺泡内液体含量增多,常见原因有急性心肌梗死、心肌病、心肌炎、心脏瓣膜病等,早期表现为肺间质水肿,主要症状为胸闷、气短、呼吸困难或夜间阵发性呼吸困难,听诊可闻及湿啰音或哮鸣音。随着心功能不全的加重,可进展为肺泡性肺水肿,患者呼吸困难加重、端坐呼吸、咳嗽、咳白色或粉红色泡沫样痰,听诊可闻及双肺广泛的水泡音[2]。

心源性肺水肿早期表现为肺间质水肿,CT征象可见肺小叶间隔增厚,边缘光滑,两肺纹理增多,肺门影模糊,心脏增大,肺血重新分布,即上肺血管较下肺血管增粗,部分还可出现叶间裂增厚及胸腔积液。随病情的进展,两肺间质水肿进一步发展为肺泡性肺水肿,此时CT表现为两肺多发磨玻璃密度及肺实变影,呈斑片状、大片状融合,病灶分布在两肺野中、内带[3],小叶间隔增厚往往被实变影遮盖而显示不清,双侧常出现少量胸腔积液及叶间裂积液,由胸膜毛细血管压力增高所致。心源性肺水肿的临床及影像表现特点是病变动态变化快,1~2 d即可出现明显变化。

3.2 新冠肺炎的发病机制与CT表现新型冠状病毒属RNA病毒,病毒颗粒经呼吸道飞沫传播,潜伏期一般为1~14 d,病毒通过肺泡上皮细胞的ACE2受体进入细胞,在体内诱发一系列炎性反应[4]。其主要病理改变为细支气管炎、肺泡炎,肺泡腔充血明显;不同程度的出血性肺梗死;小血管增生,血管壁增厚,管腔狭窄及微血栓形成,肺间质纤维化,肺间质局灶性炎性细胞浸润,这也是CT上病灶呈磨玻璃密度及网格状阴影的病理基础[5-6]。临床症状主要有发热、干咳、全身乏力及呼吸困难[7],重者可进展为多器官功能衰竭、脓毒血症、肾损害甚至是死亡。

CT图像上,新冠肺炎病灶可单发或双肺多发,以后者多见,且以下叶受累为主[8]。病灶分布有一定特点,以肺野外带胸膜下及支气管血管束旁为主,呈斑片状、条片状磨玻璃密度影,多与胸膜平行,不引起胸膜反应[9],可伴实变及小叶间隔增厚,肺纹理增粗,病变范围较大者可见支气管充气征,管壁可增厚,但管腔通畅[10]。而胸腔积液、淋巴结增大等征象在新冠肺炎中较少见。根据疾病演变过程可分为4期:①早期,病变在常规X线片上常显示不清,高分辨率CT表现为肺野外带或肺段局灶性小片状、结节状磨玻璃密度影,边界不清。②进展期,两肺病灶增多,呈磨玻璃密度影伴或不伴实变及小叶间隔增厚,病灶分布在两肺野外带胸膜下,边界不清。③重症期,两肺病灶明显增多,范围增大,呈弥漫分布的磨玻璃密度影伴大片融合的实变影及小叶间隔增厚,边缘模糊不清,较重者可出现胸腔积液。④吸收期,合理治疗后病灶可明显吸收,部分密度降低,部分范围缩小,边界趋于清晰,少部分可残留纤维化灶[1, 11]。

3.3 鉴别诊断① 心源性肺水肿与新冠肺炎均可表现为两肺磨玻璃密度病灶,在疫情严重时期易误诊。心源性肺水均呈两肺弥漫的磨玻璃密度病灶,边界不清,部分分布在肺野外带,与新冠肺炎有相似之处,但本组3例病灶均以中、内带分布为主,仅少部分出现在外带,且与胸膜并不平行。相关文献提到肺水肿病灶若分布在外周带,是各种原因导致肺微循环损伤后的表现,如病毒、细菌及有害气体等[12]。而典型新冠肺炎病灶主要分布在肺野外带,其原因可能是病毒直径小,进入呼吸道后首先沉积在细支气管末端及肺泡所致,该征象非常重要,应注意鉴别。②本组3例均出现的肺血重新分布,上肺静脉管径较下肺增粗,1例双侧胸腔积液,2例心脏增大;而新冠肺炎无肺血重新分布,心脏增大也少见,且仅在重症期可出现少量胸腔积液。但老年患者有基础病合并新冠肺炎时,在影像诊断上有一定困难。③本组1例近期有武汉疫区接触史,既往无心功能不全症状,1例年龄较轻,仅41岁,既往体健,缺乏支持心功能不全的证据。在新冠肺炎疫情严重时,其肺部出现多发磨玻璃密度影,结合胸闷、咳嗽等临床症状,诊断上更易倾向新冠肺炎。需注意的是,本组患者均无明显发热。相关文献提到新冠肺炎患者发热症状与CT图像上多发病灶、磨玻璃密度灶伴实变、最大斑片影长度、空气支气管征呈正相关[13-15],若临床症状与影像不符,应注意排除感染性病变。

综上所述,心源性肺水肿与新冠肺炎均具有其特异性的影像学特征,掌握两者的影像学表现,全方位分析影像征象,再结合病史、临床症状及实验室检查,可作出准确诊断。

| [1] |

吴磊迪, 陈艳, 韩萍. 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)影像学研究进展[J]. 临床放射学杂志, 2020, 39(5): 853-856. |

| [2] |

中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性心力衰竭诊断和治疗指南[J]. 中华心血管病杂志, 2010, 38(3): 195-208. |

| [3] |

杨柳, 龚明福, 戴书华. 心源性肺淤血肺水肿的影像特征分析[J/CD]. 中华肺部疾病杂志(电子版), 2019, 12(6): 713-716.

|

| [4] |

ZHOU P, YANG X L, WANG X G, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin[J]. Nature, 2020, 579(7798): 270-273. DOI:10.1038/s41586-020-2012-7 |

| [5] |

HUANG C, WANG Y, LI X, et al. Clinical features of patientsinfected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5 |

| [6] |

KOO H J, LIM S, CHOE J, et al. Radiographic and CT featuresof viral pneumonia[J]. Radiographics, 2018, 38(3): 719-739. DOI:10.1148/rg.2018170048 |

| [7] |

曹佳, 周军, 廖星男, 等. 老年新型冠状病毒肺炎患者的临床特点与CT征象[J]. 武汉大学学报(医学版), 2020, 41(4): 551-554. |

| [8] |

CHUNG M, BERNHEIM A, MEI X, et al. CT imaging features of 2019 novel coronavirus(2019-nCoV)[J]. Radiology, 2020, 295(1): 202-207. DOI:10.1148/radiol.2020200230 |

| [9] |

纪建松, 韦铁民, 杨伟斌, 等. 新冠肺炎CT早期征象与鉴别诊断[M]. 北京: 科学出版社, 2020: 2-35.

|

| [10] |

钟飞扬, 张寒菲, 王彬宸, 等. 新型冠状病毒肺炎的CT影像学表现[J]. 武汉大学学报(医学版), 2020, 41(3): 345-348. |

| [11] |

管汉雄, 熊颖, 申楠茜, 等. 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)临床影像学特征[J]. 放射学实践, 2020, 35(2): 125-130. |

| [12] |

郝爱华, 曾庆娟, 江洁. 心源性肺水肿的影像学表现及其鉴别诊断[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2014, 12(5): 518-520. DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2014.05.028 |

| [13] |

孟盈盈, 肖新广, 张欣, 等. 新型冠状病毒肺炎和支原体肺炎的临床及高分辨率CT表现比较[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2020, 18(4): 325-327. |

| [14] |

潘晗, 陈长春, 刘玉林. 普通型新型冠状病毒肺炎的CT影像特点及其与临床表现的关系[J]. 广东医科大学学报, 2020, 38(6): 756-759. DOI:10.3969/j.issn.1005-4057.2020.06.032 |

| [15] |

吴政光, 杜育杉, 李国红, 等. 新型冠状病毒肺炎的多模态影像表现及临床应用研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志, 2020, 18(3): 235-238. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20