2. 中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,山东 青岛 266100

河流作为陆源物质由陆向海输送的重要载体,承受了沿岸大量的污染物,成为导致近海污染的主要来源之一。在运移过程中,相对于严格控制的点源污染,非点源以其污染的广泛性和时空分布的不确定性,在监测、研究和控制过程中具有一定的困难。与此同时,由于非点源污染会受到区域内的土地利用方式、化肥和农药使用、畜牧业养殖等各种因素的综合影响,因此针对近海非点源污染的研究受到较大的局限。

目前,现有的研究较多集中于探讨污染物在河口区的分布规律[1]、污染物入海通量[2-4]及近海水域环境容量[5-7]等方面,而通过入海河流把海岸带陆域和海域部分整合到一起,并在此基础上进行非点源污染的系统研究进行的相对较少[8]。

在进行非点源污染的量化研究和影响评价过程时,模型模拟是较为有效的方法[9]。目前非点源污染的模拟模型类型较多[10],在其中的经验类模型中,输出系数模型(Export Coefficient Model,ECM)能较高精度地模拟出非点源污染状况[11],自提出以来,国内外相关学者对其进行了不断的改进与完善[12-14],目前已发展成为综合考虑到多类污染因子影响和输出过程污染损失的非点源污染评估预测模型[15]。针对近海非点源污染研究过程中存在的不确定性较多、影响因素复杂、基础数据缺乏[16]等问题,ECM成为一种可有效模拟近海非点源污染的手段,但目前在海岸带尺度上应用ECM进行的非点源污染研究并不多见,涉及ECM的胶州湾非点源研究更未发现。

综上所述,本文在现有研究的基础上,选取山东胶州湾为研究区,以氮、磷为特定污染物,将“陆源产生-河流输移-入海输出”过程作为一个有机整体,利用输出系数模型(ECM),模拟估算胶州湾海域氮、磷的非点源污染负荷及其时空变化特征,并根据河流氮、磷入海通量对陆源氮、磷非点源入海系数进行估算,以期为胶州湾及我国海岸带地区的非点源污染和防治研究提供一定的理论支持。

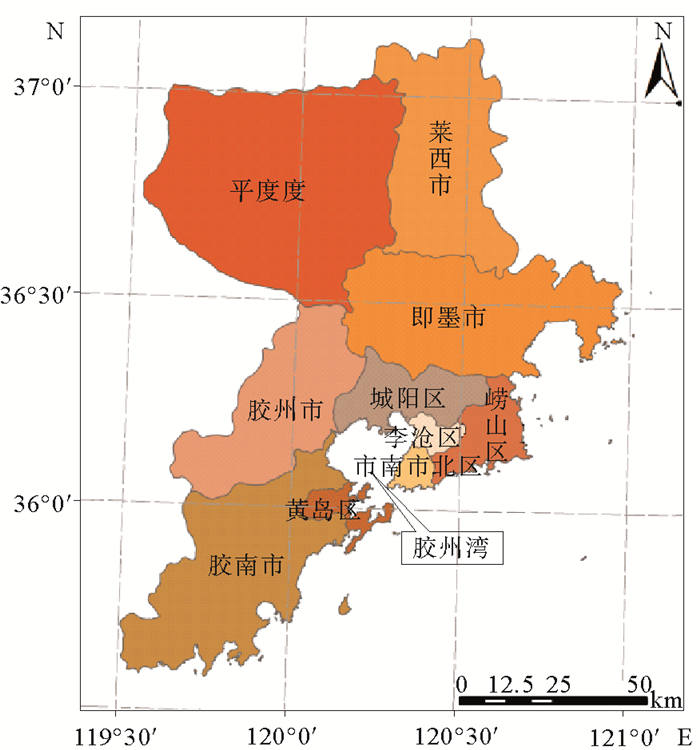

1 研究区域胶州湾位于黄海中部,山东半岛南岸,是以团岛头(120°16′49″E,36°02′36″N)与薛家岛脚子石(120°17′30″E,36°00′53″N)连线为界的半封闭海湾。胶州湾海岸带总面积11 282 km2,根据青岛市2012年前的行政区划设置,分为6区(市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区和黄岛区)4市(胶州市、胶南市、即墨市、莱西市和平度市)(见图 1)。区域内主要用地类型包含基本农田保护区、畜禽养殖场和养殖小区等,农业与畜牧养殖业较为发达。近年来,随着经济社会的持续高速发展,环境污染问题及影响日益凸显,尤其是水土流失加剧、化肥农药滥用等问题不容乐观,河流成为陆源污染物排海的主要通道,导致部分入海河流及近海污染严重,进而威胁到胶州湾生态环境健康与沿岸经济社会的可持续发展。目前,胶州湾沿岸的点源污染随着科技的进步和环保力度的加大已得到有效的控制,对海域威胁较大的仍然是陆源非点源污染。

|

图 1 胶州湾海岸带行政区划分布 Fig. 1 Administrative division of Jiaozhou Bay Coastal Zone |

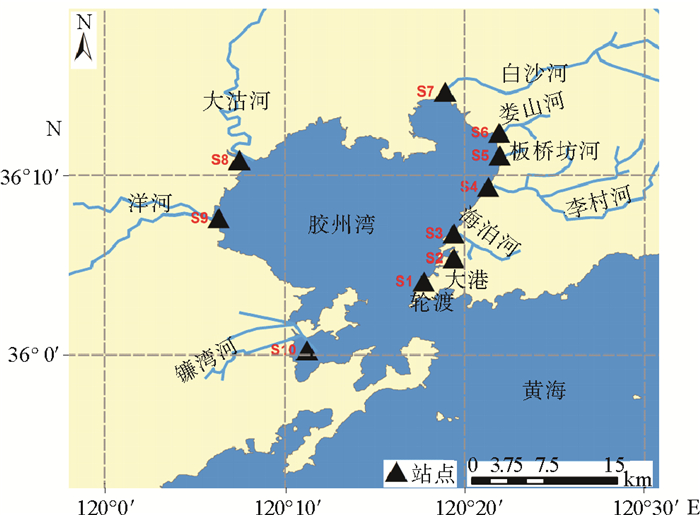

本文根据研究区的地理位置属性,将青岛市所辖的整体陆域部分看作胶州湾海岸带氮(Nitrogen,N)、磷(Phosphorus,P)非点源污染的陆源区——胶州湾陆源区,从海岸带城市——青岛市整体的角度进行非点源污染的产生及入海研究。研究考虑到河流是非点源污染入海的主要途径(入海河流分布见图 2),利用由美国太空总署与国防部国家测绘局联合测量的数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)进行河网提取与流域分析,并将此作为分区依据,同时综合考虑到农业人口等社会经济数据的可获得性等因素,最终将胶州湾陆源区分为四大河流区域:大沽河陆源区(莱西市、平度市、即墨市、胶州市)、洋河陆源区(胶南市)、镰湾河陆源区(黄岛区)和东岸入海河陆源区(市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区)。需要说明的是,文中将位于东岸主城区的白沙河、娄山河、板桥坊河、李村河和海泊河统称为东岸入海河。

|

图 2 胶州湾海岸带采样站点分布 Fig. 2 Locations of sampling stations in Jiaozhou Bay Coastal Zone |

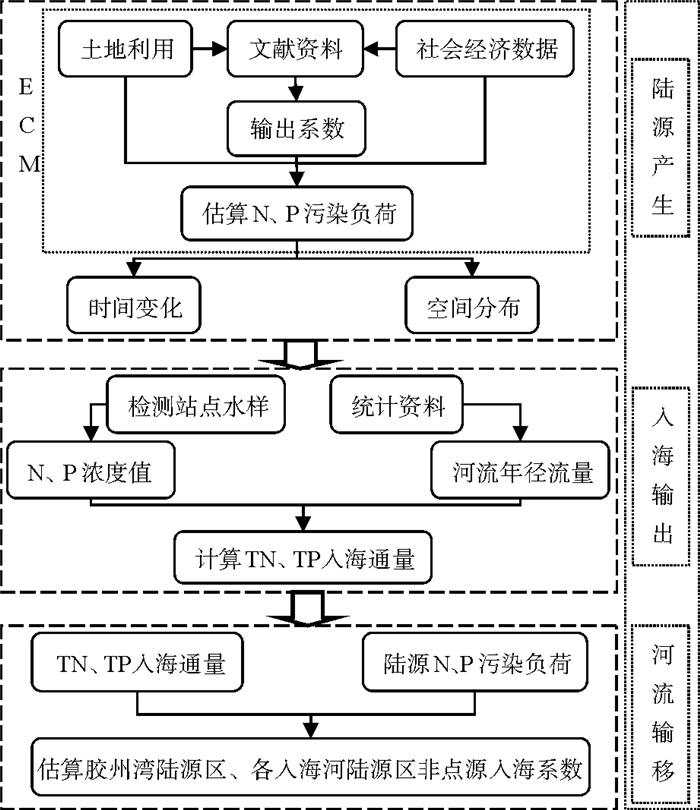

本研究基于非点源污染“陆源产生-河流输移-入海输出”的整体过程进行胶州湾海岸带N、P非点源污染研究。首先利用ECM估算胶州湾N、P非点源污染负荷情况,通过与实测总氮(Total Nitrogen, TN)、总磷(Total Phosphorus, TP)入海通量进行对比,进而估算胶州湾海岸带N、P非点源污染物入海系数,初步分析陆源非点源污染对海湾的影响作用(见图 3)。

|

图 3 胶州湾海岸带N、P非点源污染研究方法 Fig. 3 Research methods of N, P non-point source pollution in Jiaozhou Bay Coastal Zone |

输出系数模型起初主要用来评价土地利用与湖泊富营养之间的关系,根据单位人口或动物的总数量和废物排放量来统计非点源污染负荷[17]。Johnes[11]在已有研究基础上建立了更完备的输出系数模型,使得模型建立在土地利用与受纳水体的非点源污染的基础之上,并引入了牲畜、人口等因素。在该模型中,通过生活污水的排放和处理状况来确定人口污染物的输出系数,不同的土地利用类型和畜禽种类分别采用不同的输出系数,其模型方程如下:

| $L=\sum\limits_{i=1}^{n}{{{E}_{i}}\cdot {{A}_{i}}\cdot {{I}_{i}}+p}。$ | (1) |

式中:L为总污染负荷量,t·a-1;n为土地利用的种类数或牲畜、人口等不同污染来源的数量;Ei为第i种土地利用、牲畜或人口的输出系数,t·km-2·a-1或kg·ca-1·a-1;Ai为第i种土地利用的面积或牲畜、人口的数量,km2或ca(人/只/头);Ii为第i种污染物的输出量,t·a-1;P为降雨导致的污染物输出量,t·a-1,研究中未考虑降雨因素的影响。

2.2 N、P非点源污染入海系数由于上述ECM是对陆源N、P非点源污染产生量的估算,未对污染物在入海输移过程的损失加以考虑,忽略了因河流及其流经区的空间异质性差异而引起的损失效率不同的问题。因此,本文提出了入海系数的概念,即:

| $ \lambda =T/L。$ | (2) |

式中:λ为N/P非点源污染的入海系数,0≤λ≤1;T为TN/TP实测入海通量,t·a-1;L为陆源N/P非点源污染负荷ECM模拟值,t·a-1。

非点源TN、TP入海通量:非点源TN、TP入海通量为胶州湾陆源区产生的N、P非点源污染物最终汇入胶州湾的实际值,其计算过程如下:

| $ {{T}_{i}}={{C}_{i}}\cdot {{Q}_{i}}。$ | (3) |

式中:Ti为第i条河流的非点源TN/TP入海通量;Ci为河流入海口监测断面的N/P浓度值;Qi为河流年径流量。

N、P非点源污染物入海浓度:研究认为非点源污染主要是由汛期地表径流引起的,而枯水季节的水质污染主要由点源污染引起[18],因而N、P非点源污染物的入海浓度Ci可由下式(式(4))得到。

| $ {{C}_{i}}={{C}_{high}}-{{C}_{low}}。$ | (4) |

式中:Chigh为实测丰水月N、P污染物入海浓度;Clow为枯水月N、P污染物入海浓度。

2.3 数据来源 2.3.1 土地利用数据本研究所需土地利用数据源自对2000年9月、2005年9月、2009年7月及2013年8月(7—9月植被成熟季,无云/少云)4期Landsat系列遥感影像的解译分析,获取胶州湾海岸带各时段的土地利用状况[19]。

土地利用分类以青岛市土地利用规划(2006—2020年)为依据,在目视解译的基础上,通过最大似然法对上述4期遥感影像进行土地利用一级分类。结果显示,胶州湾陆源区共包含耕地、林地、草地、建设用地和未利用土地5种土地利用类型。

2.3.2 社会经济数据ECM中所需胶州湾海岸带2000—2013年各年份基础农业人口和各类相关畜禽养殖量数据源自青岛市统计年鉴。

2.3.3 输出系数胶州湾陆源区面积广阔,通过实地监测获取输出系数值的方法实施难度较大,不确定性较高。本研究通过查阅文献法确定对应输出系数,并通过对比区域实际的地域特征和排污状况与文献输出系数下各污染因子水平以进行系数验证和调整,最终确定TN、TP非点源污染负荷的输出系数(见表 1),其中土地利用和农业人口、畜禽养殖的输出系数分别参考研究[19]和山东统计年鉴资料、畜禽养殖排污系数表进行对应调整。

|

|

表 1 胶州湾陆源区TN、TP非点源污染输出系数表 Table 1 Export coefficient values of Jiaozhou Bay non-point source pollution source area |

TN、TP入海通量由年径流量和实测N、P浓度值相乘得到。

(1) 各入海河年径流量 胶州湾海岸带2000、2005、2009及2013年各入海河流的年径流量数据从青岛市水资源公报经统计整理得到。

(2) 入海河N、P浓度监测 研究对胶州湾海岸带的水文、气候及污染源等相关资料进行了调查研究,并于2015年10月—2016年10月在环胶州湾主要入海河口进行了为期一年(每月一次)的N、P浓度监测和实验分析,监测站位点(S1-S10)分布如图 3。

由于水深较浅,各站位均取表层水样。水样采集放于5 L聚乙烯桶并密封,用多功能水质参数仪(德国WTW-340i)观测盐度、温度、DO和pH。实验室环境下用0.45 μm醋酸纤维滤膜过滤,滤液装于聚乙烯瓶中并加入氯仿冷冻保存,用于TN、TP浓度测定。研究采用分光光度法进行TN、TP的测定:TN的测定通过碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,检测限为0.05 mg/L;TP测定采用钼酸铵分光光度法,检测限为0.01 mg/L。

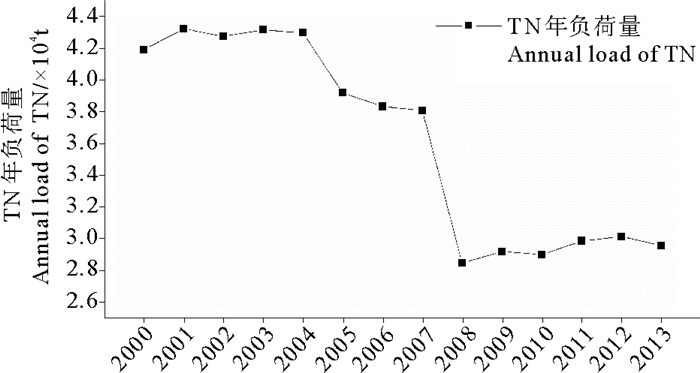

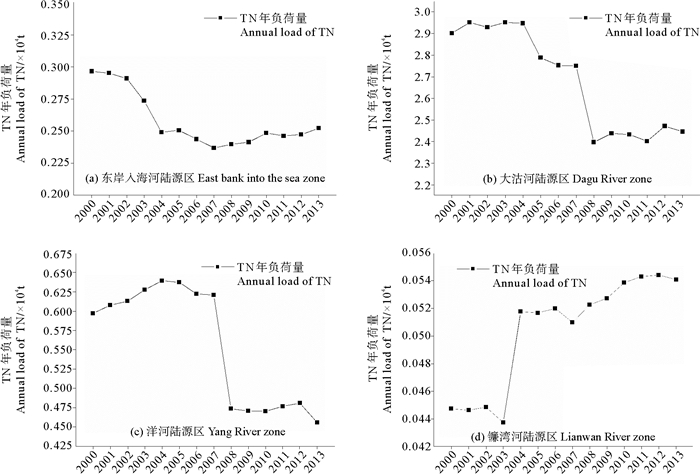

3 陆源TN、TP非点源污染负荷时空变化特征 3.1 TN、TP污染负荷时间变化特征 3.1.1 TN年负荷的时间变化2000—2013年间,胶州湾陆源区TN非点源污染负荷量整体呈现下降趋势(见图 4)。其中,2007—2008年TN污染负荷下降趋势明显,并于2008年达到近14年的最低值,年变化率达13.52%。2007年以前,TN年负荷均在3.5×104 t以上,2008年及以后减少至3.3×104 t以下。通过对各非点源污染影响因子对比分析发现,2008年较之前年份的家禽和大牲畜等的养殖大量减少,城市绿化面积增大,导致TN非点源污染负荷随之较少。“奥帆赛”的举办改善了青岛市的生态环境质量[30],研究认为上述TN污染负荷的下降与此密切相关。

|

图 4 2000—2013年胶州湾陆源区TN非点源污染年负荷量 Fig. 4 Annual load of TN non-point source pollution in Jiaozhou Bay Coastal Zone from 2000 to 2013 |

就各陆源分区而言,其TN非点源污染负荷变化趋势各异,且年际变化明显,除镰湾河陆源区外的其它3个陆源分区的TN非点源污染年负荷均呈下降趋势(见图 5)。

|

图 5 2000—2013年各入海河陆源区TN非点源污染年负荷量 Fig. 5 Annual load of TN non-point source pollution in each river into the sea area from 2000 to 2013 |

其中,大沽河陆源区的TN污染负荷明显高于其它分区,其年均负荷量为2.65×104 t,约占胶州湾陆源区TN年负荷的75.07%,为胶州湾陆源TN非点源污染的主要来源。且胶州湾陆源区与大沽河陆源区的TN年负荷的时间变化趋势基本一致,前者TN非点源污染负荷量的高低变化在一定程度上取决于后者的TN污染负荷。东岸入海河陆源区TN负荷的下降很大程度上受到“奥帆赛”的积极影响,且在2002—2004年正值青岛市生态环境建设与污染治理的关键时期[30],因此该阶段内非点源污染负荷的下降趋势较为明显。

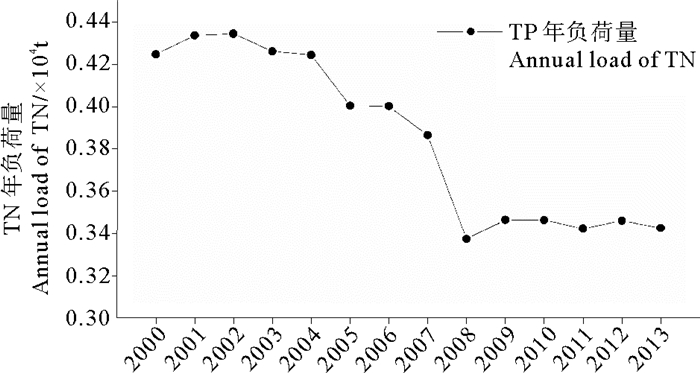

3.1.2 TP年负荷的时间变化对于胶州湾陆源区,与TN相似,TP非点源污染负荷量整体呈现下降趋势(见图 6)。其中,2008年是拐点年。2000—2008年,TP污染负荷由0.42×104 t下降至0.34×104 t。2007至2008年,TP污染负荷年下降率达到历年来的最大值(13.52%)。2008年后TP污染负荷分布稳定,在0.36×104 t上下轻微波动。2008年TP非点源污染负荷的变化情况同样受到“奥帆赛”的重要影响。

|

图 6 2000—2013年胶州湾陆源区TP非点源污染年负荷量 Fig. 6 Annual load of TP non-point source pollution in Jiaozhou Bay Coastal Zone from 2000 to 2013 |

在各陆源分区中,其TP非点源污染负荷的变化整体与TN的趋势一致(见图 7)。大沽河沿岸的TP污染负荷依然最大,为(0.25~0.30)×104 t,其TP年均负荷量占总量的75.53%,成为胶州湾陆源TP非点源污染的主要来源。大沽河陆源区与胶州湾陆源区的TP年负荷在时间上亦具有一致的变化规律,胶州湾陆源区TP非点源污染负荷量受到大沽河陆源区的重大影响。同样,2002—2004年东岸入海河陆源区的TP污染负荷下降速率也是最快的,而镰湾河陆源区的TP负荷仍呈上升趋势。研究认为,镰湾河陆源区TN、TP非点源污染负荷增加首先是因为青岛经济技术开发区的形成与发展给该区带来了大量的人口涌入[31-32],使得农业人口带来的非点源污染负荷增加;其次是由于工业的发展,产业集群的形成加快[33],这势必会对该区的非点源污染贡献增加。

|

图 7 2000—2013年各入海河陆源区TP非点源污染年负荷量 Fig. 7 Annual load of TP non-point source pollution in each river into the sea area from 2000 to 2013 |

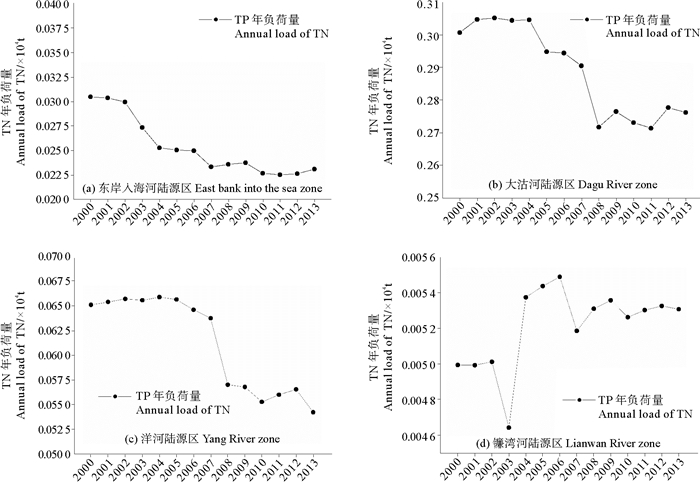

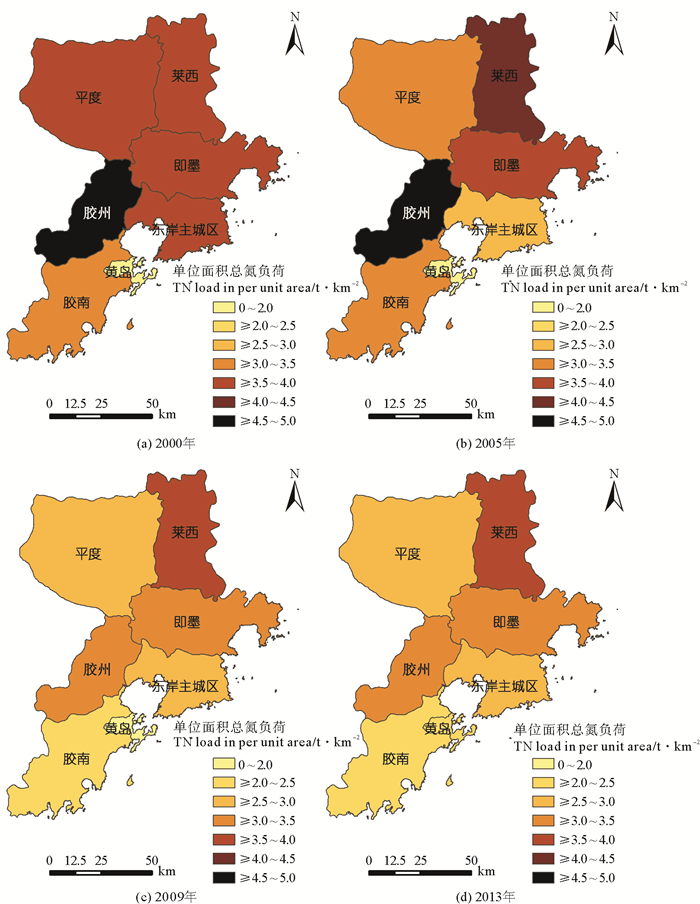

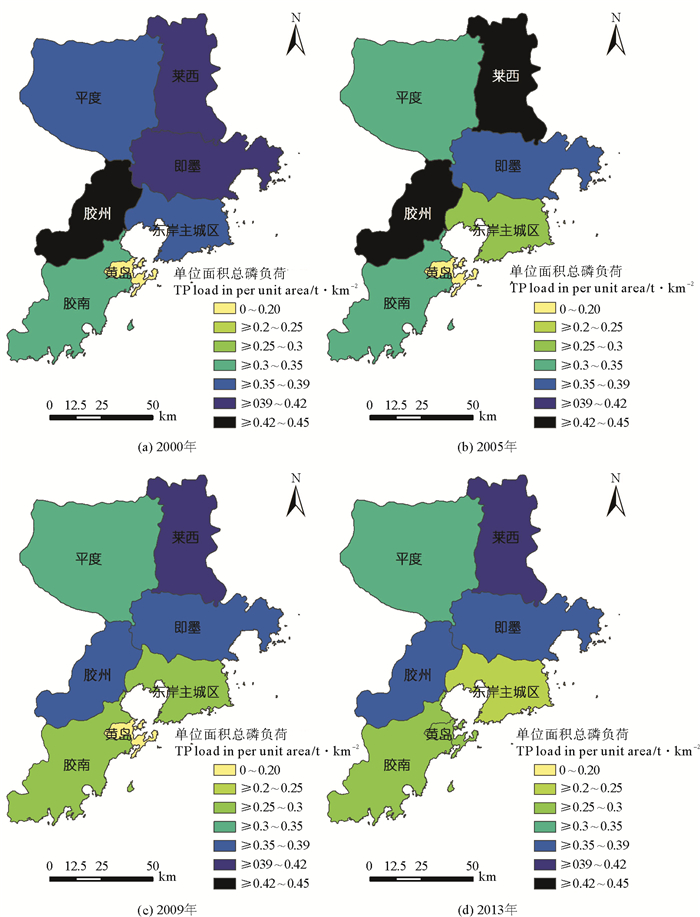

图 8、9分别是TN、TP非点源污染负荷在2000、2005、2009和2013年的空间分布。本研究涉及的非点源污染包含土地利用、农业人口和畜禽养殖业3大类污染源产生的总负荷。

|

图 8 单位面积TN污染负荷空间分布 Fig. 8 Spatial distribution of TN pollution load in per unit area |

|

图 9 单位面积TP污染负荷空间分布 Fig. 9 Spatial distribution of TP pollution load in per unit area |

单位面积TN污染负荷呈现明显的空间异质性。整体而言,单位面积TN污染负荷具有“北高南低”的空间变化趋势。其中,高值区主要分布在胶州市和莱西市,在2005年,胶州市达到研究期间的最大值(4.585 t·km-2);而低值区主要位于黄岛区,且在2000年达到最小值(1.615 t·km-2)。

就各陆源分区而言,单位面积TN负荷的空间变化规律为:大沽河陆源区>洋河陆源区>东岸入海河陆源区>镰湾河陆源区。值得注意的是,在大沽河陆源区内,2000年胶州市单位面积TN污染负荷明显高于陆源区其它3个市区;2005年,各行政区之间形成分层,表现为:胶州市>莱西市>即墨市>平度市;到2009年,胶州湾陆源区单位面积TN污染负荷整体呈下降趋势,其中胶州市下降幅度较大(由大于等于4.5~5.0下降至大于等于3.0~3.5,横跨3个梯度变化);2009—2013年间,大沽河陆源区内单位面积TN污染负荷的空间分布特征基本一致,表现为:莱西市>胶州市、即墨市>平度市。

3.2.2 TP污染负荷的空间变化与TN类似,单位面积TP污染负荷在空间上整体呈现“北高南低”的变化规律。其中,单位面积TP污染负荷的高值区主要位于胶州市和莱西市,在2000年胶州市达到最大值(0.444 t·km-2);TP污染负荷低值区依然位于黄岛区,且在2000—2009年间,均为研究期间的最小值(0.180 t·km-2)。

在各陆源分区中,单位面积TP污染负荷空间变化趋势为:大沽河陆源区>洋河陆源区>东岸入海河陆源区>镰湾河陆源区。在大沽河陆源区内,2000年,各行政区的空间分布规律为:胶州市>莱西市、即墨市>平度市;2005年,莱西市单位面积TP污染负荷有一定的增加,平度市和即墨市有所下降;至2009年,莱西市和胶州市单位面积TP污染负荷量减少,胶州市减少幅度较大,横跨2个浓度梯度(由大于等于0.42~0.45降至大于等于0.35~0.39)。在2009—2013年间,大沽河陆源区内TP污染负荷空间布局稳定,形成莱西市>胶州市、即墨市>平度市的分布规律。

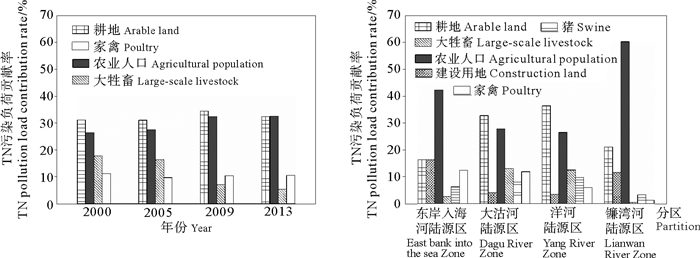

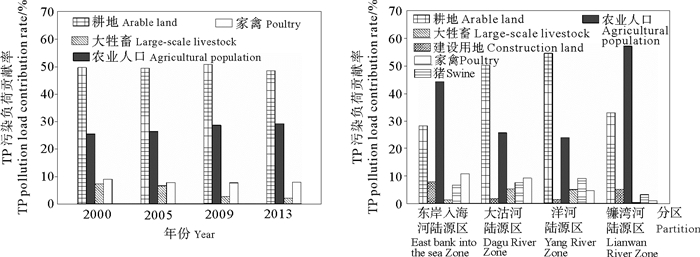

3.3 TN、TP非点源污染来源分析本文通过对所建立ECM中的各因子进行率定,将胶州湾海岸带N、P非点源污染的来源归为3大类:土地利用、人类生活污染和畜禽业养殖。其中,土地利用包括耕地、林地、草地、未利用土地和建设用地5个指标;人类生活污染为农业人口指标(研究将城镇人口归于点源污染范畴,未对其作考虑);畜禽业养殖包括大牲畜、猪、羊和家禽4个指标。

3.3.1 TN污染来源分析在胶州湾陆源区内,耕地和农业人口对TN非点源污染负荷的贡献率明显高于其它因素,其贡献率之和达50%以上。其主要原因在于:占胶州湾陆源区面积74%的非主城区(胶州市、胶南市、即墨市、莱西市和平度市)主要的产业活动为农业生产,因此耕地所占土地总面积的比重及农业人口占比都相应较高(见图 10)。

|

图 10 胶州湾陆源区(左)与各入海河陆源区(右)TN污染来源 Fig. 10 Sources of TN pollution load in Jiaozhou Bay Coastal Zone (left) and each river into the sea area(right) |

从时间趋势上来看,耕地和农业人口对TN污染负荷的贡献率均呈增加趋势。2000—2013年间,沿海城市扩张速率逐步加快,建设用地增加,耕地面积有所减少。但耕地产生的TN污染负荷仍然较大,根据山东统计年鉴,研究认为这是由于耕地区的有效灌溉面积增加所致,促使单位面积的TN污染输出增加;同时,城市化发展导致部分农业人口向城市集中,农业人口非点源污染输出增加,而低渗透率的建设用地下垫面使N、P污染物更易随地表径流进入地表径流,这在一定程度上促进了TN污染的输出。可以发现,2000、2005两年大牲畜与家禽的TN污染贡献之和存在超过农业人口的现象,这是当时较低水平的规范化养殖管理(山东统计年鉴,2000—2014)造成的较大贡献率的大牲畜与家禽非点源污染,规范化养殖管理水平的不断提高也使得二者的TN污染负荷贡献逐年递减。

各入海河陆源区中,大沽河陆源区与洋河陆源区的耕地和农业人口对TN污染负荷的贡献率明显高于其它因素,这主要是因为耕地属于基质型土地利用类型,人类活动也以农业生产为主。在东岸入海河陆源区与镰湾河陆源区内,农业人口对TN污染负荷的贡献是最大的。这是因为东岸入海河陆源区位于市中心位置,人口集聚带来大量的农业人口涌入,而镰湾河陆源区由于城市化发展仍处于较不发达的水平,目前农业人口仍占有较大比重。值得注意的是,由于东岸入海河陆源区的城市化较为发达,建设用地占比较大,因此其对TN污染负荷的贡献率呈现与耕地相平的状态,较其它区域表现更为明显。

3.3.2 TP污染来源分析耕地和农业人口依然是胶州湾陆源区TP污染负荷的主要贡献者,其中耕地的贡献最大,达48.38%~50.62%,远高于其它因素;其次是农业人口,贡献率为25.32%~29.13%。在该区域内,耕地是基质型土地利用类型,而在耕地区,由于施用化肥和喷洒农药等原因,使得耕地成为胶州湾陆源区TP非点源污染负荷的主要来源(见图 11)。

|

图 11 胶州湾陆源区(左)与各入海河陆源区(右)TP污染来源 Fig. 11 Sources of TP pollution load in Jiaozhou Bay Coastal Zone (left) and each river into the sea area(right) |

在2000—2013年间,耕地、农业人口和家禽对TP污染负荷的贡献率相对稳定。农业人口对TP负荷的贡献有略微增加趋势,但增幅稳定;而大牲畜的贡献率在2008年后下降趋势较为明显。农业人口的TP污染贡献增加的原因同TN,是城市化发展的结果。需要说明的是,城市化发展带来的研究区人口数量增加,同时农业人口的增加不可避免,但农业人口的整体占比是不断下降的(山东统计年鉴,2000—2014),这符合城市化发展的一般规律。研究认为,自2001年申奥成功以来,对大牲畜的规范化养殖管理逐步推进,这在一定程度减少了其对N、P非点源污染的贡献量。而大牲畜与家禽的TP污染贡献均较TN低,这是由于N的非点源污染输出系数比P大所致。

各入海河陆源区的耕地和农业人口对TP非点源污染的贡献率明显高于其它因素。在以耕地为基质型土地利用类型的大沽河陆源区和洋河陆源区内,耕地对TP非点源污染负荷的贡献率分别达49.17%和54.53%;而在东岸入海河陆源区和镰湾河陆源区,建设用地面积占比比其它陆源区大,所以与TN污染类似,其对TP非点源污染的贡献率也相对较高。

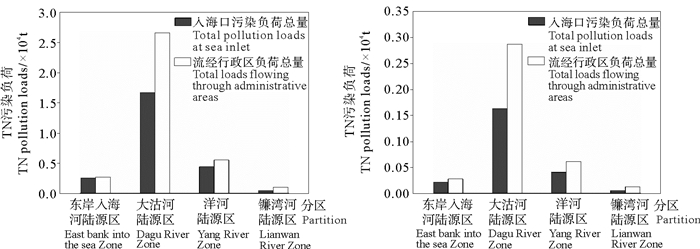

4 TN、TP非点源污染入海通量及入海系数研究根据环胶州湾10个站点N、P的实际监测浓度乘以河流径流量(见式(3)),推算出环胶州湾入海河流TN、TP的非点源入海通量。在此基础上,与ECM模拟的TN、TP非点源污染负荷进行对比分析,得到胶州湾海岸带TN、TP非点源污染入海系数(见图 12)。

|

图 12 胶州湾海岸带各入海河流TN(左)、TP(右)入海通量与TN(左)、TP(右)污染负荷量的对比 Fig. 12 Comparison of TN (left), TP (right) sea entry fluxes in each estuarine with TN (left), TP (right) pollution loadings in Jiaozhou Bay Coastal Zone |

就总体而言,环胶州湾各入海河口的TN、TP非点源污染入海通量与各入海河陆源区TN、TP非点源污染负荷量具有相同的空间分布特征,即:入海河陆源区TN、TP非点源污染负荷高时,对应入海河口的TN、TP非点源入海通量也高,反之亦然。由此可得,各入海河的TN、TP非点源入海通量与入海河陆源区的TN、TP污染负荷相关性较高,也就是说较高的TN、TP污染负荷会导致较高的TN、TP入海通量。

对于胶州湾各入海河流陆源区而言,各入海河流的TN、TP非点源入海通量与对应陆源区的TN、TP非点源污染负荷均存在一定的差值,且差值大小及比例均不一致。这也充分说明了胶州湾海岸带陆源N、P非点源污染物在经过河流入海输移过程后,有一定程度的数量损失,且损失效率有所不同,但较大比例的N、P污染物最终会汇入海洋。由图 12可知,四个陆源区中,大沽河陆源区的N、P污染物排海量最大,分别为1.66×104和0.16×104 t。胶州湾陆源区TN、TP入海总量分别达2.41×104、0.23×104 t,且TN约为TP的10倍。过量陆源N、P的排海会导致胶州湾海域产生富营养化,破坏原有的N/P,对其生态环境构成较大的威胁。

4.2 陆源TN、TP非点源污染入海系数经式(2)计算得到2015—2016年胶州湾陆源区及各入海河陆源区的TN、TP非点源污染入海系数,具体分布如表 2所示。从表中可以看出,胶州湾陆源区整体的TN、TP非点源污染入海系数均在0.60以上,表明由胶州湾海岸带产生的TN、TP非点源污染最终有60%以上的比例汇入胶州湾。整体上来说,胶州湾海岸带对TP非点源污染在入海过程中的损失效率大于TN,各入海河陆源区的TN、TP污染入海系数各有差异,其中东岸入海河陆源区的TN、TP污染的入海系数最大,分别为0.94和0.79。镰湾河陆源区在TN、TP非点源污染入海过程中对其的损失效率最高,TN、TP污染物入海比率较低(入海系数分别为0.48、0.44)。另外,各入海河陆源区的TN和TP非点源污染的入海系数具有相似的空间分布规律:东岸入海河陆源区>洋河陆源区>大沽河陆源区>镰湾河陆源区。需要说明的是,由于本文划定的研究区范围较流域范围大,故入海系数的计算值会有所偏小,但整体影响不大。

|

|

表 2 2015—2016年胶州湾陆源区及各入海河陆源区TN、TP非点源污染入海系数 Table 2 Coefficient of N, P non-point source pollution into the sea in Jiaozhou Bay Coastal Zone and each river into the sea area in 2015—2016 |

各入海河陆源区TN、TP非点源污染入海系数差异的产生主要是因为河流及其流经区存在空间差异性特征,导致在入海过程中其对非点源污染的损失程度不同。N、P非点源污染物在随河流输移过程中,经过泥沙吸附、氧化还原反应和生物吸收与分解等一系列物理、化学和生物作用,其污染负荷量会随之减少。例如,大沽河陆源区对TN、TP污染的损失量就分别达到9.88×107 t和1.24×107 t,大沽河在胶州湾陆源区内的干流长度为157.6 km,流域面积4 781 km2,漫长的支流和较为宽广的水域环境为N、P污染物的净化稀释、生物分解和河底沉积物的过滤吸附等过程机制提供了良好条件。另外入海口大面积的盐碱地和湿地(湿地面积22.7万亩)的富集净化作用,也一定程度上减少了陆源TN、TP非点源污染向胶州湾的输送量。

5 结论本文以N、P作为特定非点源污染物,从非点源污染“陆源产生-河流输移-入海输出”的整体过程考虑,运用ECM方法,对胶州湾海岸带城市——青岛市的TN、TP非点源污染负荷进行了估算和时空特征分析,并通过对比实测TN、TP非点源入海通量,得到胶州湾海岸带地区的TN、TP非点源污染入海系数。主要结论如下:

(1) 从时空分布上来看,胶州湾海岸带的TN、TP非点源污染存在明显的时空差异性特征:时间上,胶州湾陆源区TN、TP污染负荷整体呈现下降趋势;各入海河陆源区除镰湾河陆源区外,TN、TP负荷均呈下降趋势,且在2008年左右趋势尤为明显。空间上,胶州湾陆源区TN、TP负荷整体形成“北高南低”的分布规律;各入海河陆源区呈现:大沽河陆源区>洋河陆源区>东岸入海河陆源区>镰湾河陆源区。大沽河陆源区为胶州湾海岸带N、P非点源污染的主要来源,其单位面积TN、TP污染负荷分布呈现:莱西市>胶州市、即墨市>平度市。

(2) 从非点源成因上来看,人类活动是胶州湾海岸带陆源N、P非点源污染形成与输移的主要驱动力,土地利用方式及其变化、农药化肥的使用、生活污染和畜禽业养殖是人类活动影响陆源TN、TP非点源污染产生与河流输入的主要形式。

(3) 从“陆源产生-河流输移-入海输出”的整体过程来看,2015—2016年胶州湾海岸带各入海河口TN、TP入海通量与各入海河陆源区TN、TP非点源污染负荷具有相同的空间分布特征。胶州湾陆源区整体的TN、TP非点源污染排海效率较高,入海系数均在0.60以上;各入海河陆源区的TN、TP入海系数各异,表现为:东岸入海河陆源区>洋河陆源区>大沽河陆源区>镰湾河陆源区。河流生态系统的净化吸收作用是N、P非点源污染物在胶州湾海岸带入海输移过程损失的主要原因,河流及其流经区的空间异质性导致了TN、TP入海系数的差异。

为有效改善胶州湾非点源污染现状,应严格控制环湾陆源区的农业活动、城市化进程等易形成非点源污染的土地利用与开发活动,逐步实现农田灌溉方式由漫灌型向滴灌型的节水农业发展,规范化肥农药的使用,继续推进畜禽的规范化养殖管理过程,同时注意掌握非点源污染产生及入海过程的空间差异性,因地制宜地制定海湾非点源污染的产输管控与污染治理措施,充分利用并提高河流的自然净化作用,形成“陆源控制-过程修复-海域治理”的非点源污染整体管控机制,减少N、P非点源污染对海洋的影响。

| [1] |

牛明香, 王俊. 河口生态系统健康评价研究进展[J]. 生态学杂志, 2014, 33(7): 1977-1982. Niu M X, Wang J. Review on estuary ecosystem health assessment[J]. Chinese Journal of Ecology, 2014, 33(7): 1977-1982. (  0) 0) |

| [2] |

许炯心, 孙季. 近50年来降水变化和人类活动对黄河入海径流通量的影响[J]. 水科学进展, 2003(6): 690-695. Xu J X, Sun J. Influence of precipitation and human activities on water fluxes from the Yellow River into the sea in the past 50 years[J]. Advances in Water Science, 2003(6): 690-695. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2003.06.003 (  0) 0) |

| [3] |

张龙军, 夏斌, 桂祖胜, 等. 2005年夏季环渤海16条主要入海河流的污染状况[J]. 环境科学, 2007(11): 2409-2415. Zhang L J, Xia B, Gui Z S, et al. Contaminative conditions evaluation of sixteen main rivers flowing into sea around Bohai Sea, in summer of 2005[J]. Environmental Science, 2007(11): 2409-2415. DOI:10.3321/j.issn:0250-3301.2007.11.001 (  0) 0) |

| [4] |

朱先进, 于贵瑞, 高艳妮, 等. 中国河流入海颗粒态碳通量及其变化特征[J]. 地理科学进展, 2012, 31(1): 118-122. Zhu X J, Yu G R, Gao Y N, et al. Fluxes of particulate carbon from rivers to the ocean and their changing tendency in China[J]. Progress in Geography, 2012, 31(1): 118-122. (  0) 0) |

| [5] |

罗先香, 杨建强. 海洋生态系统健康评价的底栖生物指数法研究进展[J]. 海洋通报, 2009, 28(3): 106-112. Luo X X, Yang J Q. Progress in researches on benthic indices of assessing marine ecosystem health[J]. Marine Science Bulletin, 2009, 28(3): 106-112. DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2009.03.016 (  0) 0) |

| [6] |

杨建强, 朱永贵, 宋文鹏, 等. 基于生境质量和生态响应的莱州湾生态环境质量评价[J]. 生态学报, 2014, 34(1): 105-114. Yang J Q, Zhu Y G, Song W P, et al. The eco-environmental evaluation based on habitat quality and ecological response of Laizhou Bay[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(1): 105-114. (  0) 0) |

| [7] |

李延峰, 宋秀贤, 李虎, 等. 山东半岛蓝色经济区海域生态环境综合评价[J]. 环境科学研究, 2014, 27(5): 560-566. Li Y F, Song X X, Li H, et al. An integrated methodology for assessment of marine eco-environment status in the Blue Economic Zone of Shandong Peninsula of China[J]. Research of Environmental Sciences, 2014, 27(5): 560-566. (  0) 0) |

| [8] |

麻德明, 石洪华, 丰爱平. 基于流域单元的海湾农业非点源污染负荷估算——以莱州湾为例[J]. 生态学报, 2014, 34(1): 173-181. Ma D M, Shi H H, Feng A P. Estimation of agricultural non-point source pollution based on watershed unit: A case study of Laizhou Bay[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(1): 173-181. (  0) 0) |

| [9] |

郝芳华, 杨胜天, 程红光, 等. 大尺度区域非点源污染负荷计算方法[J]. 环境科学学报, 2006(3): 375-383. Hao F H, Yang S T, Cheng H G, et al. A method for estmiation of non-point source pollution load in the large-scale basins of China[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2006(3): 375-383. DOI:10.3321/j.issn:0253-2468.2006.03.004 (  0) 0) |

| [10] |

夏军, 翟晓燕, 张永勇. 水环境非点源污染模型研究进展[J]. 地理科学进展, 2012, 31(7): 941-952. Xia J, Zhai X Y, Zhang Y Y. Progress in the research of water environmental non-point source pollution models[J]. Progress in Geography, 2012, 31(7): 941-952. (  0) 0) |

| [11] |

Johnes P J. Evaluation and management of the impact of land use change on the nitrogen and phosphorus load delivered to surface waters: the export coefficient modeling approach[J]. J Hydrol, 1996, 183: 323-349. DOI:10.1016/0022-1694(95)02951-6

(  0) 0) |

| [12] |

丁晓雯, 沈珍瑶, 刘瑞民, 等. 基于降雨和地形特征的输出系数模型改进及精度分析[J]. 长江流域资源与环境, 2008(2): 306-309. Ding X W, Sheng Z Y, Liu R M, et al. Improved export coefficient model considering precipitation as well as terrain and its accuracy analysis[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2008(2): 306-309. DOI:10.3969/j.issn.1004-8227.2008.02.034 (  0) 0) |

| [13] |

李思思, 张亮, 杜耘, 等. 面源磷负荷改进输出系数模型及其应用[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(9): 1330-1336. Li S S, Zhang L, Du Y, et al. Estimation of non-point phosphorus load using improved export coefficient model and its application in watershed management[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2014, 23(9): 1330-1336. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201409021 (  0) 0) |

| [14] |

Wu L, Gao J E, Ma X Y, et al. Application of modified export coefficient method on the load estimation of non-point source nitrogen and phosphorus pollution of soil and water loss in semiarid regions[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22(14): 10647-10660. DOI:10.1007/s11356-015-4242-z

(  0) 0) |

| [15] |

薛利红, 杨林章. 面源污染物输出系数模型的研究进展[J]. 生态学杂志, 2009, 28(4): 755-761. Xue L H, Yang L Z. Research advances of export coefficient model for non-point source pollution[J]. Chinese Journal of Ecology, 2009, 28(4): 755-761. (  0) 0) |

| [16] |

侯西勇, 张安定, 王传远, 等. 海岸带陆源非点源污染研究进展[J]. 地理科学进展, 2010, 29(1): 73-78. Hou X Y, Zhang A D, Wang C Y, et al. Progress of studies on coastal land-based non-point source pollution[J]. Progress in Geography, 2010, 29(1): 73-78. (  0) 0) |

| [17] |

Beaulac M N, Reckhow K M. An examination of land use-nutrient export relationships[J]. Journal of the American Water Resources Association, 1982, 18(6): 1013-1024. DOI:10.1111/jawr.1982.18.issue-6

(  0) 0) |

| [18] |

陈友媛, 惠二青, 金春姬, 等. 非点源污染负荷的水文估算方法[J]. 环境科学研究, 2003(1): 10-13. Chen Y Y, Hui E Q, Jin C J, et al. A hydrological method for estimation of non-point source pollution loads and its application[J]. Research of Environmental Sciences, 2003(1): 10-13. DOI:10.3321/j.issn:1001-6929.2003.01.003 (  0) 0) |

| [19] |

Zheng Y, Yu G. Spatio-temporal distribution of vegetation index and its influenceing factors-a case study of the Jiaozhou Bay, China[J]. Chinese Journal of Oceanology & Limnology, 2017, 35(6): 1398-1408.

(  0) 0) |

| [20] |

蔡明, 李怀恩, 庄咏涛, 等. 改进的输出系数法在流域非点源污染负荷估算中的应用[J]. 水利学报, 2004(7): 40-45. Cai M, Li H E, Zhuang Y T, et al. Application of modified export coefficient method in polluting load estimation of non-point source pollution[J]. Shuili Xuebao, 2004(7): 40-45. DOI:10.3321/j.issn:0559-9350.2004.07.007 (  0) 0) |

| [21] |

刘瑞民, 沈珍瑶, 丁晓雯, 等. 应用输出系数模型估算长江上游非点源污染负荷[J]. 农业环境科学学报, 2008(2): 677-682. Liu R M, Shen Z Y, Ding X W, et al. Application of export coefficient model in simulating pollution load of non-point source in upper reach of Yangtze River basin[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2008(2): 677-682. DOI:10.3321/j.issn:1672-2043.2008.02.050 (  0) 0) |

| [22] |

李潇然, 李阳兵, 邵景安. 非点源污染输出对土地利用和社会经济变化响应的案例研究[J]. 生态学报, 2016, 36(19): 6050-6061. Li X R, Li Y B, Shao J A. A study on the response of non-point source pollution to the variation of land use and social economy[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(19): 6050-6061. (  0) 0) |

| [23] |

龙天渝, 刘敏, 刘佳. 三峡库区非点源污染负荷时空分布模型的构建及应用[J]. 农业工程学报, 2016, 32(8): 217-223. Long T Y, Liu M, Liu J. Development and application of non-point source pollution load model of spatial and temporal distribution in Three Gorges reservoir region[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016, 32(8): 217-223. (  0) 0) |

| [24] |

徐立红, 陈成广, 胡保卫, 等. 基于流域降雨强度的氮磷输出系数模型改进及应用[J]. 农业工程学报, 2015, 31(16): 159-166. Xu L H, Chen C G, Hu B W, et al. Improvement of export coefficient model for N and P based on rainfall intensity and its application[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(16): 159-166. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.16.022 (  0) 0) |

| [25] |

方怒放, 史志华, 李璐. 基于输出系数模型的丹江口库区非点源污染时空模拟[J]. 水生态学杂志, 2011, 32(4): 7-12. Fang N F, Shi Z H, Li L. Application of export coefficient model in simulating pollution load of non-point source in Danjiangkou reservoir area[J]. Journal of Hydroecology, 2011, 32(4): 7-12. (  0) 0) |

| [26] |

李兆富, 杨桂山, 李恒鹏. 基于改进输出系数模型的流域营养盐输出估算[J]. 环境科学, 2009, 30(3): 668-672. Li Z F, Yang G S, Li H P. Estimated nutrient export loads based on improved export coefficient model in Xitiaoxi watershed[J]. Environmental Science, 2009, 30(3): 668-672. (  0) 0) |

| [27] |

刘永锋. 流溪河流域非点源污染负荷变化分析[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版), 2012, 12(3): 54-55, 58. Liu Y F. Assessment of non-point source pollution in Liuxi river watershed[J]. Journal of Langfang Teachers College(Natural Science Edition), 2012, 12(3): 54-55, 58. DOI:10.3969/j.issn.1674-3229-B.2012.03.018 (  0) 0) |

| [28] |

任玮, 代超, 郭怀成. 基于改进输出系数模型的云南宝象河流域非点源污染负荷估算[J]. 中国环境科学, 2015, 35(8): 2400-2408. Ren W, Dai C, Guo H C. Estimation of pollution load from non-point source in Baoxianghe watershed based, Yunnan Province onimproved export coefficient model[J]. China Environmental Science, 2015, 35(8): 2400-2408. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2015.08.019 (  0) 0) |

| [29] |

马奇涛, 王宝庆. 天津滨海新区非点源污染负荷量估算[J]. 安全与环境学报, 2011, 11(2): 142-147. Ma Q T, Wang B Q. Estimaiton of non-point source pollution loads in Tianjin Binhai new area[J]. Journal of safety and Environment, 2011, 11(2): 142-147. DOI:10.3969/j.issn.1009-6094.2011.02.033 (  0) 0) |

| [30] |

陈维民, 雷仲敏, 叶焕民, 等. 奥帆赛举办对青岛生态环境影响的评价[J]. 青岛科技大学学报, 2008(3): 26-30. Chen W M, Lei Z M, Ye H M, et al. Analysis and evaluation of the influence of Olympic sailing regatta to the ecosystem environment of Qingdao[J]. Journal of Qingdao University of Science and Technology, 2008(3): 26-30. DOI:10.3969/j.issn.1671-8372.2008.03.005 (  0) 0) |

| [31] |

周德禄. 经济技术开发区人口变动预测实证研究——以青岛经济技术开发区为例[J]. 东岳论丛, 2006(5): 60-63. Zhou D L. Empirical study on population change forecast in economic and technological development zone: A case study of Qingdao Economic and Technical Development Zone[J]. Dong Yue Tribune, 2006(5): 60-63. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2006.05.009 (  0) 0) |

| [32] |

李芬, 郑姝霞. 我国开发区人口发展规律初探——以国家级经济技术开发区人口发展为例[J]. 人口学刊, 2007(1): 54-59. Li F, Zheng S X. A preliminary study on the law of population development in China's Development Zones: A case study of population development in National Economic and Technological Development Zones[J]. Journal of Population Science, 2007(1): 54-59. DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2007.01.009 (  0) 0) |

| [33] |

刘清志, 朱明英, 刘敏. 青岛经济技术开发区产业集群发展现状及存在问题[J]. 时代经贸, 2008(S1): 61-63. Liu Q Z, Zhu M M, Liu M. Current status and existing problems of industrial cluster development in Qingdao economic and technological Development Zone[J]. Time Economy and Trade, 2008(S1): 61-63. (  0) 0) |

2. Key Lab of Marine Environmental Science and Ecology, Ministry of Education, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

2019, Vol. 49

2019, Vol. 49