2. 青岛市勘察测绘研究院,山东 青岛 266011

生态环境是人类社会赖以生存和发展的基础,也是实现区域可持续发展的重要条件[1]。在社会经济快速发展的同时,生态环境恶化,区域生态受到严重影响。对区域生态进行生态敏感性分析,制定生态环境保护规划,指导区域社会经济建设是当前国内外普遍采用的战略[2]。通过生态环境稳定性分析,确定生态保护区、生态缓冲区和适度开发区,为实现区域经济、社会、环境的可持续发展打下坚实基础[3]。

生态敏感性是指生态系统对由于人类活动和自然变化所产生的环境问题的反应程度,即区域生态系统受干扰而出现生态环境问题的概率[4]。通常将所研究区域按敏感性程度分为非敏感区、低敏感区、中敏感区、高敏感区和极敏感区。高敏感区和极敏感区极易受到人为活动影响,一旦破坏在短时间内难以恢复,此类用地不易开发,禁止人为活动,是需要进行生态保护和恢复建设的重要区域。国外主要根据某一单一生态敏感性问题展开对生态敏感性的研究[5]。Eggermont等研究了湖泊对气候变化的生态敏感性[6],Horne等对澳大利亚雨林选择性伐木生态敏感性的研究[5]。国内研究已从单一生态敏感性问题发展到生态敏感性综合评价[7],包括土壤侵蚀、酸沉降、土地荒漠化、土壤盐渍化等生态环境问题的生态敏感性研究[2],及对于国家[8]、省域[9-10]、流域[11-12]、市/县域[13-14]和城市[15]等研究尺度的生态敏感性研究,评价方法多采用多因子加权叠加算法。研究方法已经从定性发展到定量评价[16]。研究表明,通过建立生态敏感性评价指标体系,运用GIS技术与数学模型结合的方式,实现对评价结果的定量研究和定位分析[16]。吴金华等采用ArcGIS区统计方法,以水土流失、地质灾害、地形坡度、土地覆盖等作为敏感因子,对延安市土地进行生态敏感性评价[17];李建军等基于GIS采用多因子综合法,选取土壤侵蚀、生境、地质灾害3个评价因子,以乡镇为基本单元,利用遥感影像和GIS空间分析技术对地处黄土高原生态脆弱区的万荣县进行生态敏感性评价[18]。但目前对于中小尺度领域——镇域尺度的研究仍相对较少,研究方法仍在不断探索发展阶段[19-20]。

文章以营丘镇为研究对象,选取具有区域象征性的评价因子并进行评价。由于层次分析法是将定性与定量相结合的多目标决策分析方法,将定性因素定量化,该方法的核心是将专家经验判断给予量化。同时,AHP法相比较其他研究方法更加简单直观,方便实用,适用于本研究目标结构复杂且缺乏必要数据的情况。因此采用层次分析法算出各敏感因子权重,利用GIS软件的数据统计和空间分析模型,将属性数据与空间图形数据相结合,得到该区域的综合敏感性指数。建立的研究方法可充分划定研究区敏感性的分布规律,为营丘特色小镇生态规划提供基础。

1 研究区概况营丘镇位于昌乐县东部,处于118°43′E~119°10′E、36°19′N~36°46′N,西与乔官镇相连,西北临五图街道办事处,南接红河镇,北与潍城区接壤,东南与安丘市相接,镇域东西长20.5 km,南北长21.6 km,总面积218 km2,其中耕地11 790 hm2,林地814 hm2。地势南高北低,西高东低。境内平原丘陵俱全,南部、东部多属丘陵,地形地貌较复杂,北部多为平原。境内有白浪河与金钗河两条重要河流,白浪河河水流向自南向北,流域面积1 237 km2。白浪河上游发源于昌乐县打鼓山,流经潍坊市坊子区、潍城区、奎文区和寒亭区,最后经寒亭区央子镇流入渤海莱州湾。金钗河发源于镇域中西部,从镇域中部穿过,在营丘村南汇入白浪河。镇域属温带半湿润大陆性季风气候,春季空气干燥,多风少雨,夏季炎热多雨,秋季凉爽多晴,冬季寒冷多风,雨雪稀少。年平均气温12.5℃。降雨集中在7~8月份,平均降水量639.4 mm,雨季一般在6月底到7月初开始,在8月中、下旬结束。

营丘镇境内水资源丰富,但年际、时空分布不均,由于白浪河、金钗河与营丘地势的原因,以及气候变化的影响,洪涝现象严重。因对城乡布局缺乏合理有效的建设规划,致使乡镇居民布局散乱无章,生态环境以及水土等自然资源破坏严重。近年来,随着城镇化发展,各类基础设施的兴建,区域景观格局发生极大改变,生态环境恶化程度加剧,极大限制了营丘的可持续发展。

2 研究方法 2.1 数据来源研究基础数据主要来源于遥感、规划和统计3方面,包括:2014年Landsat-TM影像,分辨率30 m;高程模型GDEM 30 m数据;研究区营丘镇土地利用现状图(潍坊市昌乐县国土资源局提供)等地理信息数据和《乡镇大事记》及现场调研数据。通过使用GIS技术处理营丘镇域土地利用现状图,得到营丘镇斑块图。同时还包括《营丘镇总体规划(2014—2030)》、《昌乐县统计年鉴》、《营丘镇志》、《镇政府工作报告》等数据资料和社会经济资料。因获得的数据类型不同,使用ArcGIS进行数据处理过程中会出现投影信息丢失或无法匹配的问题,需要通过GIS软件对取得的数据及图形进行校准、投影变换和矢量处理,使数据转化为同一投影坐标下的shapefile格式类型。

2.2 评价因子的选取及评价指标体系的建立由于区域生态环境是人类活动与自然因素共同作用的结果,不同区域生态敏感性因子具有差异性。根据生态系统系统性和差异性的特点,参照《生态功能区划暂行规程》,综合考虑所研究区域的环境现状、土地利用情况及开发情况等因素,依据科学性、定量与定性相结合、可操作性等原则[21-22],同时,考虑到数据的可获取性和为减小各指标之间的相关性,采用AHP层次分析法构建评价指标体系。以综合生态敏感性作为其目标层;选取坡度、高程、水域、土地利用类型和道路交通5个生态敏感因子作为AHP层次分析法的指标层。坡度是区域地形土壤侵蚀和沙漠化的主要影响因子,对区域农业和生态保护起关键作用;高程不同,则高度所对应的地质体稳定性、温度、气候、降水量以及土壤条件都有一定差异;研究区域水域资源丰富,包括湖泊、河流、坝塘等,生物多样性极丰富, 不仅可以很好反映生态敏感性,还具有调节区域水循环、提升景观质量的功能,是生态系统不可或缺的自然元素,也是易被污染的环境因子,需要重点保护;土地是人类活动的载体,与生态环境联系紧密,用地利用类型不同表明人类对土地和生态环境的利用程度也不同,从而导致生态敏感性的差异;人类活动对自然系统的影响基本都沿道路进行,道路可以对生态系统造成严重影响[13],距离道路越近越容易受到人类活动干扰,对生态环境保护的作用越低,生态敏感性程度越低。宜以生态敏感性从道路中心向外由低到高变化为原则,划分其不同等级所对应的的缓冲区。因此,将以上5个敏感因子作为AHP的指标层要素。

根据相关研究,将生态敏感因子按可能对环境造成影响的程度进行分级,将单个敏感性因子分为极敏感、高度敏感、中度敏感、低敏感、不敏感5个等级,并赋值[14-23]。参考相关研究成果[17-21]确立了营丘镇生态敏感性评价指标体系(见表 1)。

|

|

表 1 营丘镇生态敏感性评价指标体系 Table 1 Ecological sensitivity evaluation index system of yingqiu town |

各敏感因子对区域生态环境影响程度有很大差异,在进行综合生态敏感性评价之前,首先要确定单个敏感因子在整个评价体系中的重要性,即各敏感因子权重。选择合适的分级指标和权重值可以保证区域敏感性评价结果的科学性及可靠性。

通过参考文献[23-24]选择GIS技术与层次分析法(AHP)结合的方式确定权重,步骤如下:

(1) 建立层次结构模型;(2)专家依据5分制原则,两两比较,用1~5及其倒数,按每个敏感因子重要性进行赋值。极端重要:赋值5,相反赋值1/5;强烈重要:赋值4,相反赋值1/4;明显重要赋值3,相反重要赋值1/3;稍重要赋值2,相反赋值1/2;同样重要赋值1;(3)建立判断矩阵并通过GIS技术计算各敏感因子权重值;(4)进行检验,确认所得评价因子权重值的准确性。营丘镇敏感因子判断矩阵及其权重值如表 2所示。

|

|

表 2 营丘镇敏感因子判断矩阵及其权重值 Table 2 The sensitivity factor judgment matrix and its weight value of yingqiu town |

运用MATLAB软件求得该矩阵最大特征值λmax=5.189 9,通过公式CI = (λmax-n) / (n-1),对该矩阵进行一致性检验,求得CI=0.047 5,通过查RI值表(见表 3)得:当n = 5时,RI = 1.12。根据一致性比率公式CR =CI / RI,求得CR = 0.042 4。CR < 0.1,则该矩阵一致性可接受。最后,将该特征值对应的特征向量进行归一化处理,得到各敏感因子权重值分别为:0.059 4,0.157 4,0.404 0,0.296 5,0.082 7。

|

|

表 3 判断矩阵RI值 Table 3 RI values of Judgment matrix |

在上述评价体系基础上,选取镇域重要敏感区等信息,利用ArcGIS绘制各单因子生态敏感性分布图,然后通过(AHP)层次分析法计算各敏感因子权重,最后利用GIS多因子加权叠加分析模型得到该区生态敏感性综合指数,进而得到综合生态敏感性分布图。计算综合生态敏感性数学公式如下:

| $ P = \sum\limits_{i = 1}^n {{\omega _i}} {A_i}。$ |

式中:i为评价因子编号;n为评价因子总数; P为生态敏感性综合值; ωi为第i个评价因子的权重;Ai为第i个评价单元的第i个评价因子敏感性评价值。

通过利用ArcGIS数据统计与空间分析功能,将计算与图形变换紧密结合在一起,使评价精度和科学性得到极大提高。根据GIS准确提取的关于研究区域生态环境的基础信息,使不同阶段各种敏感因子的专题图得到更新,更能及时了解区域生态环境的变化动态,提高了生态环境管理效率。

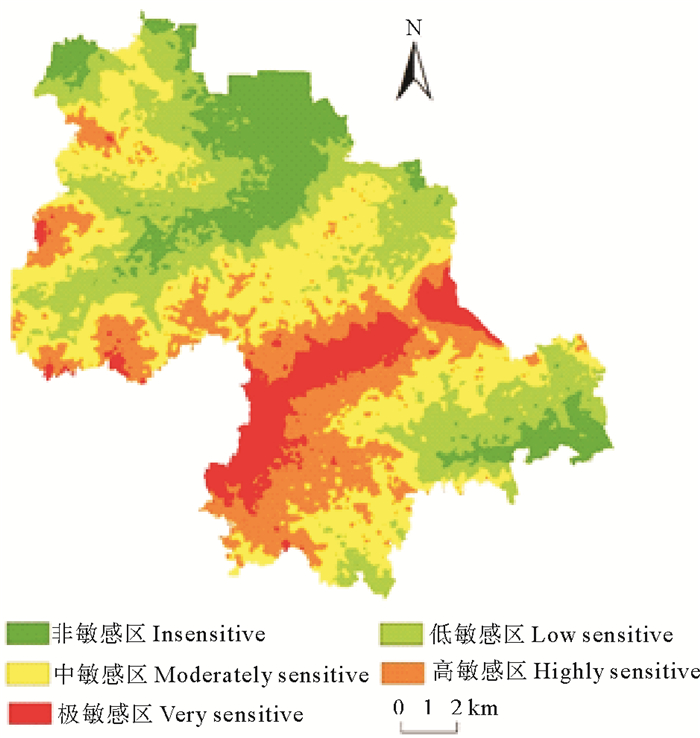

3 结果与分析 3.1 单因子敏感性评价 3.1.1 高程敏感性分析营丘镇高程生态敏感性分析图见图 1。营丘镇域高程生态敏感性相对较敏感,极、高敏感区主要分布在其西南部,区域面积为5 995.71 hm2,占总面积的27.8%;中敏感区区域面积6 684.48 hm2,占总面积的31%,呈块状分布于镇域西北部,中部以及南部;低、非敏感区区域面积8 909.37 hm2,占总面积的41.3%,在营丘镇东北部和东南部分布较广泛。低、非敏感区域可做适当建设和农耕。境内地貌呈多样形态,整体地势南高北低,西高东低。

|

图 1 高程生态敏感性分析图 Fig. 1 Ecological sensitivity distribution of elevation |

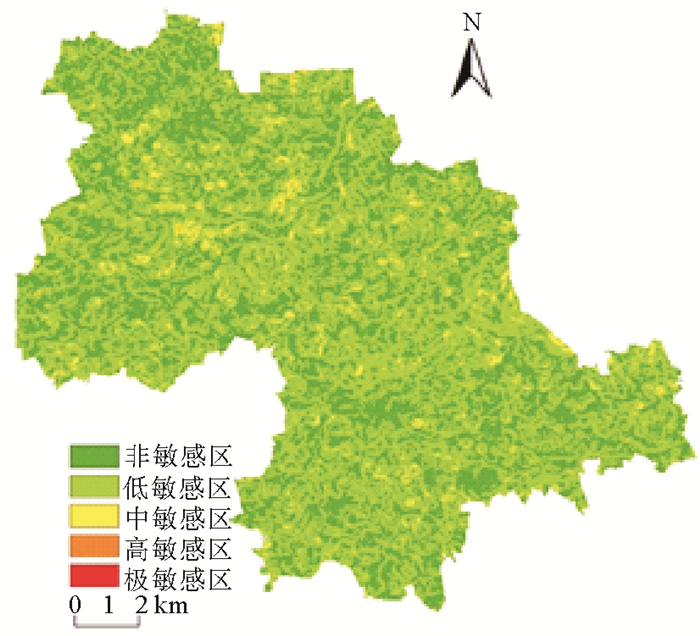

营丘镇地势平缓,坡度敏感性总体较低,坡度生态敏感性分析图见图 2。0°~2°之间的坡度区域面积为8 479.98 hm2,占总面积的39.7%,分布在营丘镇全境;2°~6°之间的坡度区域面积为11 991.06 hm2,占总面积的56.2%,在营丘镇全境均有分布;6°~15°之间的坡度区域面积为866.97 hm2,占总面积的4.1%,在营丘镇域内呈散乱分布,15°之上的坡度区域面积为4.77 hm2,几乎不存在,该镇域坡度以低、非敏感区为主,利于农业的发展生产,但仍需加强生态保护,预防因可能存在的水土流失等问题而造成的地质灾害。

|

图 2 坡度生态敏感性分析图 Fig. 2 Ecological sensitivity distribution of slope |

水域作为自然环境中的基本元素,也是对人为干扰最为敏感的因子之一,可以很好的反映研究区生态敏感性,其生态敏感性分析图见图 3。研究区域内极、高敏感区的面积为5 867.64 hm2,占总面积的27.1%,主要是分布在境内的白浪河、金钗河两条重要河流,还有位于镇域中部,镇区的西北部的后备水源——马宋水库, 以及位于中、北部供应农业、居民、工业的地下水以及连通整个镇域沟渠和坑塘;低、非敏感区面积为1 4743.8 hm2, 占总面积的68.2%,分布在镇域全境,中敏感区面积为1 022.4 hm2,占总面积的4.7%。距离水体越近,则其生态敏感性越高,需以设立缓冲区的方式加强对水域环境保护。

|

图 3 水域生态敏感性分布图 Fig. 3 Ecological sensitivity distribution of water area |

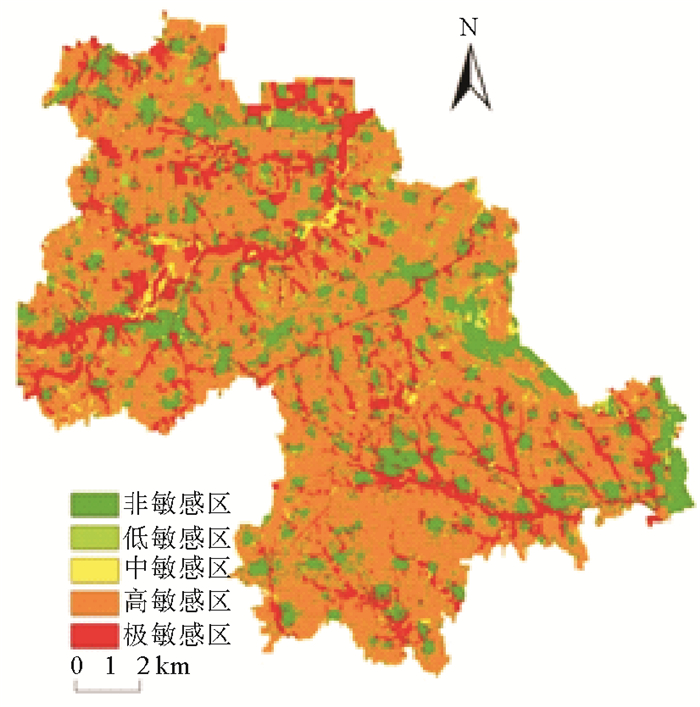

营丘镇的用地类型主要包括耕地、建筑用地、水体、林地、园地、草地和未利用地,用地类型生态敏感性分析图见图 4。极、高敏感区域面积为15 210.18 hm2,占总面积的70.2%,主要因为在营丘镇存在大量水域、耕地和林地;中敏感区面积为403.11 hm2,占总面积的1.9%,在区域全境呈零星分布,用地类型主要为草地;低、非敏感区面积为6 041.25 hm2,占总面积的27.9%,低敏感区用地类型主要包括园地和其他农用地;非敏感区主要分布在道路,工商业用地和居住区,用地类型为建设用地和未利用地。该镇域土地类型敏感性程度总体较高,开发建设时需小心谨慎,务必进行科学有效的生态规划,保护营丘镇优良的生态本底。

|

图 4 用地类型生态敏感性分布图 Fig. 4 Ecological sensitivity distribution of land use |

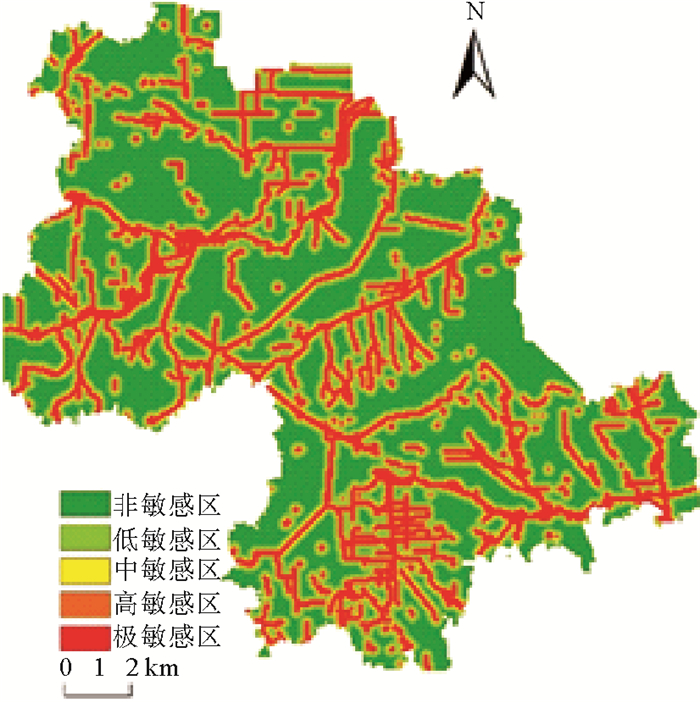

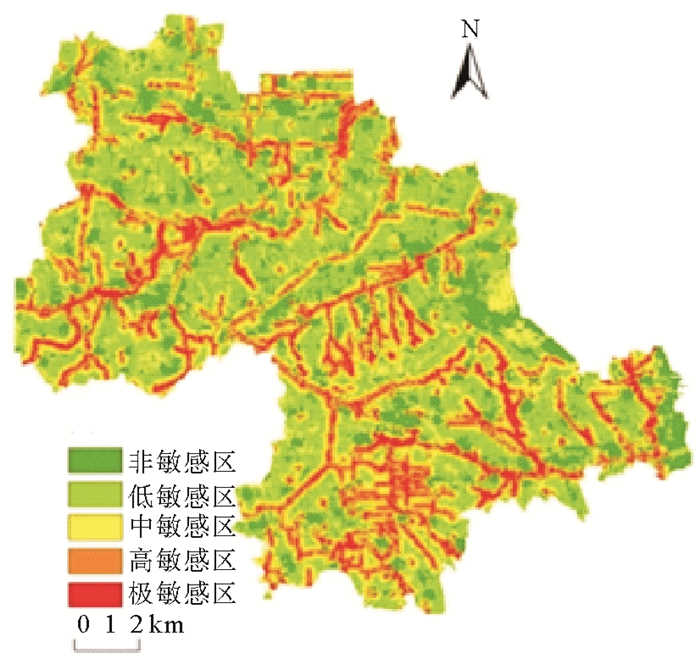

营丘镇道路交通四通八达,其规划建设基本都沿道路线展开。交通道路敏感性分析见图 5。其中,低、非敏感区面积分别为9 386.28和6 890.04 hm2, 分别占总面积的43.4%、31.8%;中敏感区面积为3 660.12 hm2,占总面积的16.9%;极、高敏感区面积分别为326.16和1 371.24 hm2,占总面积的1.5%、6.3%。离道路越近的区域,敏感性越低,应沿道路线进行开发建设;离道路两边越近,越适合作为建设用地,但不可破坏原有生态。镇域道路交通敏感性总体不高,可沿道路线适当提高开发力度,极、高敏感区附近有农田、林地存在,应着重保护,不适合建设。

|

图 5 交通道路生态敏感性分布图 Fig. 5 Ecological sensitivity distribution of road transportation |

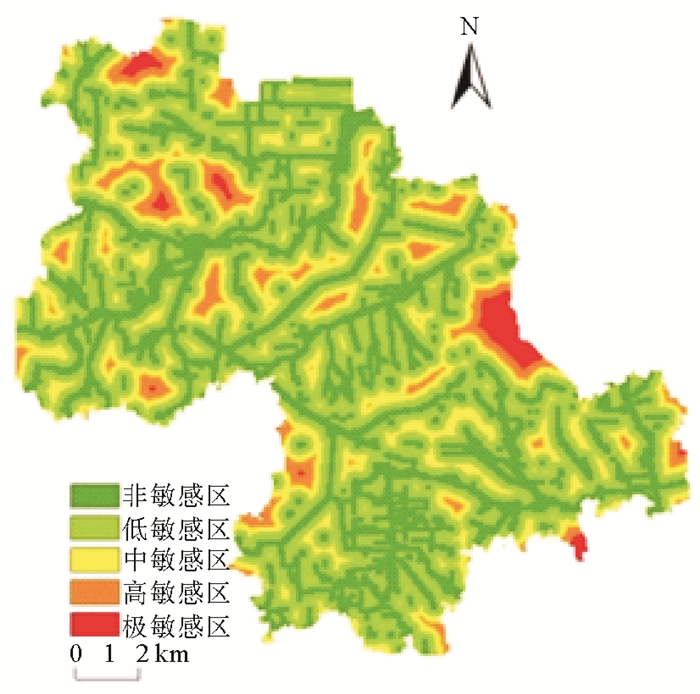

运用GIS空间分析功能,利用已确定的评价因子权重对营丘镇单因子生态敏感性分布图进行叠加分析,计算出生态敏感性综合得分,得到营丘镇综合生态敏感性分布图。该镇域综合生态敏感性评价指数介于1.16~7.66之间,根据生态敏感性评价指数空间分布情况,采用Nature Breaks法,将该指数区间划分5个分级标准,即营丘镇划分为5类敏感区,其中,1.16<S≤2.68为非敏感区,2.68<S≤3.88为低敏感区,3.88<S≤4.92为中敏感区,4.92<S≤6.049为高敏感区,6.04<S≤7.66为极敏感区,结果见表 4和图 6。

|

|

表 4 营丘镇5个生态敏感性因子及综合生态敏感性 Table 4 Five ecological sensitivity factors and comprehensive ecological sensitivity in yingqiu town |

|

图 6 营丘镇综合生态敏感性分布图 Fig. 6 Comprehensive ecological sensitivity distribution of Yingqiu town |

营丘镇生态敏感性总体较高,分布规律为水域周围敏感性较高,镇区周围较低,镇域西南区域较高,东北区域相对较低。极、高敏感区占研究区总面积的22.59%,主要分布在镇域的南部、中部和西部,为面积较大的河流、沟渠、林地和农田;营丘镇主要以低敏感区和中敏感区为主,两者占总面积的57.81%,广泛分布在镇域内,主要为道路周围的绿地、园地、其他农用地,以及河流外围的缓冲区域,区域地势平缓,人类活动相对集中。由居住区、工业用地、道路、水工建筑、盐碱地、未利用地等构成的非敏感区占总面积的19.60%。整个镇域东北部开发力度较大,西南部生态敏感性相对较高,营丘镇城镇化规划建设也是向东北部发展,与生态敏感性评价结果相吻合。营丘镇是农业镇,耕地面积广阔,且土层深厚,土质肥沃,其中,丰富的水资源,悠久的文化历史和自然景观使营丘镇具有得天独厚的优势,可依靠优越的自然景观本底发展生态旅游等产业,这样不仅能保护镇域自然生态环境不受破坏,还能带动营丘镇的经济发展,从而实现区域环境与城镇的可持续发展。

通过将营丘镇生态环境现状与得到的生态敏感性评价结果对比发现,营丘镇真实的生态环境状况与评价结果基本相同,以此反映了采用AHP层次分析法和GIS多因子加权叠加法的科学性,准确性和可实践性。

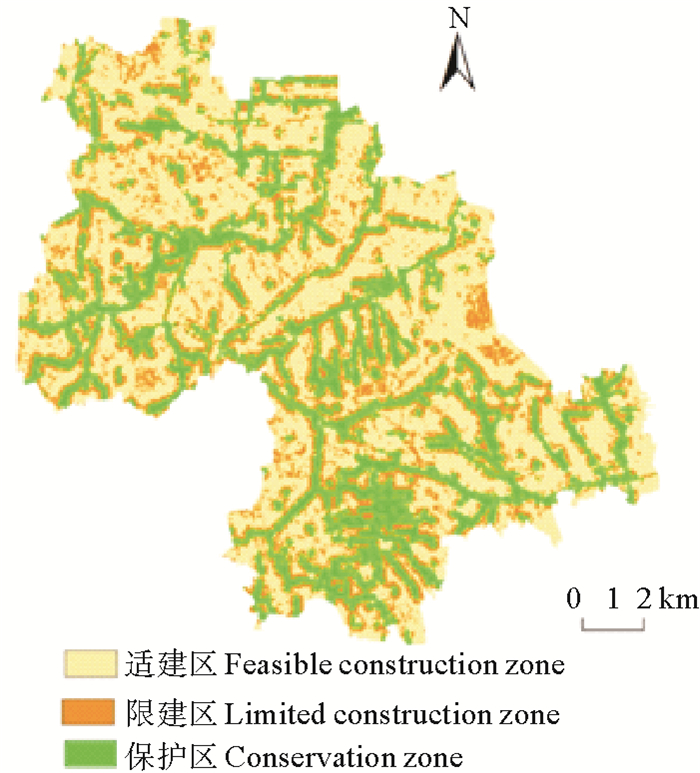

3.3 生态分区根据营丘镇实际情况和综合生态敏感性分析结果,综合考虑生态环境的脆弱程度,提取镇生态框架,在生态框架下对营丘镇进行分区,分为保护区、限建区和适建区,结果如图 7所示。

|

图 7 营丘镇生态分区图 Fig. 7 Ecological zoning of Yingqiu town |

极敏感区和高敏感区属于生态保护区,面积4 791.87 hm2,占总面积比例为22.59%;中敏感区划分为限制建设区,面积5 424.21 hm2,占总面积的25.57%;低敏感区和非敏感区属于适建区,面积10 997.19 hm2,占总面积的51.84%。

根据营丘镇的生态分区结果,营丘镇一半区域可以进行合理生态规划,建设同时宜与原有的生态景观结合,合理发展旅游业与生态产业等,同时应对镇域西南部加强生态保护,实现镇域经济与环境的可持续发展。

4 结论与建议研究通过对土地利用、道路交通、水域、高程和坡度5个生态因子的敏感性分析,运用层次分析法计算各敏感因子权重,利用GIS多因子加权叠加法对该区生态敏感性进行综合评价,揭示研究区域生态敏感性的空间格局分布规律。营丘镇生态敏感性的空间分布存在较大差异,营丘镇总体敏感程度较高,分布规律为水域周围敏感性较高,镇区周围较低,镇域西南区域较高,东北区域相对较低。极、高敏感区占总面积的10.09%和12.50%;低敏感区和中敏感区占总面积的32.24%、25.57%;非敏感区占总面积的19.60%。

极、高敏感区生态环境极其脆弱,景观用地多为水域、农田、林地,极易受到人为因素干扰,并且一旦破坏很难在短时间恢复,此区域应视为生态保护区,建立生态良性循环,用于涵养水资源和保护环境生态,禁止开发利用,特殊情况下还需实施抢救性建设与保护。营丘镇内的过境河流,宜建立河流缓冲区,合理规划调整区域内部水系河网,并通过河网搭建绿色生态廊道,避免对水域及其周边环境造成破坏,保证原生生态系统完整性。中敏感区为控制开发区,占总面积的25.57%,此类区域生态环境较脆弱,较易受人类活动的影响,从而破坏自然生态系统的稳定性,应遵循开发与保护应同时进行的理念,对于农用地、园地、及河流等区域,应作为重点保护区,禁止开发。同时,应提高此区域植被覆盖率,保护天然草地资源,大力发展风景林,针对城镇防护林带,宜结合人居和产业布局建设,适当开发生态旅游,如建设防护林公园、生态园等增加营丘镇景观效果,同时为生物间的交流提供渠道。低敏感区和非敏感区,生物多样性简单,植被覆盖率低,可承受一定程度的开发建设。对于低敏感区,土地可做多用途开发,充分利用当地原有水文、植被、历史古迹等条件,搞好城镇绿化建设,开展循环经济,但必须严格控制“三废”污染,镇域内应引入环境影响评价制度,加强植物引种、育种研究,以此提高营丘镇生态效益和绿化率。对于非敏感区,在进行城镇化建设时,应进行科学、合理的生态规划,严格控制建设用地占地面积,利用营丘镇优越的水资源条件和肥沃的土壤条件,大力发展城郊种植业;同时大力改善营丘镇土地不合理利用、环境破坏严重等生态现状,创造优美人居环境,建设生态城镇,保证营丘镇生态环境可持续发展。

| [1] |

鲁敏, 孔亚菲. 生态敏感性评价研究进展[J]. 山东建筑大学学报, 2014, 29(4): 347-352. Lu M, Kong Y F. Research progress of ecological sensitivity evaluation[J]. Journal of Shandong Jianzhu University, 2014, 29(4): 347-352. DOI:10.3969/j.issn.1673-7644.2014.04.009 (  0) 0) |

| [2] |

邱彭华, 杜娜, 曹瑞. 基于3S技术的文昌市铺前镇生态环境敏感性分析与评价[J]. 生态科学, 2015, 34(6): 138-147. Qiu P H, Du N, Cao R. 3S-based eco-environmental sensitivity analysis and evaluation of Puqian Town in Wenchang City[J]. Ecological Science, 2015, 34(6): 138-147. (  0) 0) |

| [3] |

蔡海生, 张学玲, 周丙娟, 等. 生态环境脆弱性动态评价的理论与方法[J]. 中国水土保持, 2009(2): 18-22. Cai H S, Zhang X L, Zhou B J, et al. The theory and method of dynamic evaluation of ecological environment vulnerability[J]. SWCC, 2009(2): 18-22. (  0) 0) |

| [4] |

欧阳志云, 王效科, 鸿苗. 中国生态环境敏感性及其区域差异规律研究[J]. 生态学报, 2000, 20(1): 9-12. Ouyang Z Y, Wang X K, Miao H. China's eco-environment sensitivity and its spatial heterogeneity[J]. Acta Ecological Sinica, 2000, 20(1): 9-12. (  0) 0) |

| [5] |

Horne R, Hickey J. Ecological sensitivity of Australian rainforests to selective logging[J]. Austral Ecology, 2010, 16(1): 119-129.

(  0) 0) |

| [6] |

Eggermont H, Verschuren D, Audenaert L, et al. Limnological and ecological sensitivity of Rwenzori mountain lakes to climate warming[J]. Hydrobiologia, 2010, 648(1): 123-142. DOI:10.1007/s10750-010-0140-z

(  0) 0) |

| [7] |

徐广才, 康慕谊, 赵从举, 等. 阜康市生态敏感性评价研究[J]. 北京师范大学学报, 2007, 43(1): 88-92. Xu G C, Kang M Y, Zhao C J, et al. Appraisal of eco-sensitivity of Fukang city[J]. Journal of Beijing Normal University, 2007, 43(1): 88-92. (  0) 0) |

| [8] |

王效科, 欧阳志云, 肖寒, 等. 中国水土流失敏感性分布规律及其区划研究[J]. 生态学报, 2001, 21(1): 14-19. Wang X K, Ouyang Z Y, Xiao H, et al. Distribution and division of sensitivity to water-caused soil loss in China[J]. Acta Ecological Sinica, 2001, 21(1): 14-19. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2001.01.003 (  0) 0) |

| [9] |

刘康, 欧阳志云, 王效科, 等. 甘肃省生态环境敏感性评价及其空间分布[J]. 生态学报, 2003, 23(12): 2711-2718. Liu K, Ouyang Z Y, Wang X K, et al. Eco-environmental sensitivity and its spatial distribution in Gansu Province[J]. Acta Ecological Sinica, 2003, 23(12): 2711-2718. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2003.12.026 (  0) 0) |

| [10] |

贾良清, 欧阳志云, 赵同谦, 等. 安徽省生态功能区划研究[J]. 生态学报, 2005, 25(2): 254-260. Jia L Q, Ouyang Z Y, Zhao T Q, et al. The ecological function regionalization of Anhui Province[J]. Acta Ecological Sinica, 2005, 25(2): 254-260. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2005.02.011 (  0) 0) |

| [11] |

林涓涓, 潘文斌. 基于GIS的流域生态敏感性评价及其区划方法研究[J]. 安全与环境工程, 2005, 12(2): 23-26. Lin J J, Pan W B. Study on watershed eco-sensitivity assessing and rregional planning based on GIS[J]. Safety and Environmental Engineering, 2005, 12(2): 23-26. DOI:10.3969/j.issn.1671-1556.2005.02.007 (  0) 0) |

| [12] |

潘竟虎, 董晓峰. 基于GIS的黑河流域生态环境敏感性评价与分区[J]. 自然资源学报, 2006, 21(2): 267-273. Pan J H, Dong X F. GIS-based assessment and division on eco-environmental sensitivity in the Heihe River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2006, 21(2): 267-273. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2006.02.015 (  0) 0) |

| [13] |

颜磊, 许学工, 谢正磊, 等. 北京市域生态敏感性综合评价[J]. 生态学报, 2009, 29(6): 3117-3125. Yan L, Xu X G, Xie Z L, et al. Integrated assessment on ecological sensitivity for Beijng[J]. Acta Ecological Sinica, 2009, 29(6): 3117-3125. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.06.042 (  0) 0) |

| [14] |

潘峰, 田长彦, 邵峰, 等. 新疆克拉玛依市生态敏感性研究[J]. 地理学报, 2011, 66(11): 1497-1507. Pan F, Tian C Y, Shao F, et al. Evaluation of ecological sensitivity in Karamay, Xinjiang, northwest China[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(11): 1497-1507. DOI:10.11821/xb201111006 (  0) 0) |

| [15] |

陈鹏, 庄孔造, 蔡鹭春. 厦门城市空间拓展的生态敏感性评价[J]. 地球信息科学学报, 2013(3): 389-394. Chen P, Zhuang K Z, Cai L C. Ecological sensitivity assessment of bay-type city in Xiamen[J]. Journal of Geo-Information Science, 2013(3): 389-394. (  0) 0) |

| [16] |

李益敏, 管成文, 军朱. 基于GIS的星云湖流域生态敏感性评价[J]. 水土保持研究, 2017, 24(5): 266-271. Li Y M, Guan C W, Jun Z. GIS-based ecological sensitivity analysis in Xingyun Lake Basin[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2017, 24(5): 266-271. (  0) 0) |

| [17] |

吴金华, 李纪伟, 朱鸿儒. 基于ArcGIS区统计的延安市土地生态敏感性评价[J]. 自然资源学报, 2011(7): 1180-1188. Wu J H, Li J W, Zhu H R. Land ecological sensitivity evaluation of Yan'an based on Zonal statistics of ArcGIS[J]. Journal of Natural Resources, 2011(7): 1180-1188. (  0) 0) |

| [18] |

李建军, 苏志珠, 王言荣. 基于GIS的万荣县生态敏感性评价与区划[J]. 中国农业资源与区划, 2014, 35(5): 48-54. Li J J, Su Z Z, Wang Y Y. Study on the ecological sensitivity evaluation and regionalization in wanrong county based on GIS[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2014, 35(5): 48-54. (  0) 0) |

| [19] |

尹海伟, 徐建刚, 陈昌勇, 等. 基于GIS的吴江东部地区生态敏感性分析[J]. 地理科学, 2006, 26(1): 64-69. Yi H W, Xu J J, Chen C Y, et al. GIS-based ecological sensitivity analysis in the east of Wujiang City[J]. Scientia Geographica Sinica, 2006, 26(1): 64-69. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2006.01.011 (  0) 0) |

| [20] |

李阳兵, 邵景安, 王世杰, 等. 基于岩溶生态系统特性的水土流失敏感性评价[J]. 山地学报, 2007, 25(6): 671-677. Li Y B, Shao J A, Wang S J, et al. Assessment of soil erosion sensitivity based on the characteristics of karst ecosystem[J]. Journal of Mountain Science, 2007, 25(6): 671-677. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2007.06.005 (  0) 0) |

| [21] |

周雨露, 杨永峰, 袁伟影, 等. 基于GIS的济南小清河流域生态敏感性分析与评价[J]. 西北林学院学报, 2016, 31(3): 50-56. Zhou Y L, Yang Y F, Yuan W Y, et al. Analysis and evaluation on ecological sensitivity of Xiaoqinghe River basin in jinan based on GIS[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2016, 31(3): 50-56. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2016.03.08 (  0) 0) |

| [22] |

曹建军, 刘永娟. GIS支持下上海城市生态敏感性分析[J]. 应用生态学报, 2010, 21(7): 1805-1812. Cao J J, Liu Y J. Ecological sensitivity of Shanghai City based on GIS spatial analysis[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010, 21(7): 1805-1812. (  0) 0) |

| [23] |

王丹, 郭泺. 基于GIS的海南省乐东黎族自治县生态敏感性评价[J]. 西南林业大学学报, 2013, 33(6): 66-71. Wang D, Guo L. GIS-based ecological sensitivity evaluation of Ledong Li Autonomous County of Hainan Province[J]. Journal of Southwest Forestry University, 2013, 33(6): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.2095-1914.2013.06.012 (  0) 0) |

| [24] |

孙才志, 杨磊, 胡冬玲. 基于GIS的下辽河平原地下水生态敏感性评价[J]. 生态学报, 2011, 31(24): 7428-7440. Sun C Z, Yang L, Hu D L. Groundwater ecological sensitivity assessment in the lower Liaohe River Plain based on GIS technique[J]. Acta Ecological Sinica, 2011, 31(24): 7428-7440. (  0) 0) |

2. Survey and Mapping Institute of Qingdao, Qingdao 266011, China

2019, Vol. 49

2019, Vol. 49