2. 山东省第四地质矿产勘查院,山东 潍坊 261021;

3. 中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室,山东 青岛 266100

滨海湿地覆盖了6%的陆地表面,是最为脆弱和最具经济价值的生态系统之一,在生态调节、促淤造陆、物质循环、降解污染等方面发挥了重要作用[1]。滨海湿地位于陆地和海洋交错过渡地带,受到自然过程和人类活动的双重影响,是最敏感的区域之一。湿地植被既是湿地生态系统的重要组成部分,也是生态系统环境变化的敏感指标[2]。近几十年,由于自然环境和人类活动的影响,滨海湿地的植被覆盖情况发生了显著变化,如墨西哥湾的阿查法拉亚河三角洲因沉积作用导致地表上升,使87%的新生陆地都被植被覆盖[3]。滨海湿地具有较低的地势,在高程、淹没和盐度梯度的影响下,湿地植被会发生显著的时空变化[4],而受长期的海平面上升的影响,预计至本世纪末滨海湿地中有20%~78%将被淹没[5]。同时,由于径流阻断、径流入海泥沙减少、海岸侵蚀和滩涂围垦等现象,部分滨海湿地植被发生不同程度的退化[6-8]。

黄河三角洲地处陆海相互作用的敏感地带,其河口堆积了来自陆域径流的大量泥沙,形成了大量新生湿地,同时又受到海水波流联合动力影响,湿地资源变化较为频繁[9]。黄河以水少沙多、含沙量高闻名于世,但由于全球气候变化和人类活动的影响,自20世纪50年代以来,黄河入海泥沙量的明显减少导致黄河三角洲蚀退,进而引起湿地生态系统严重退化,严重威胁到植物种群的生存[10-11]。

黄河水利委员会于2002年启动了黄河调水调沙工程,使得黄河入海水沙量及性质发生显著变化,河口陆域面积显著增加,清8叶瓣陆域面积向海淤进速度可达3.97 km2/a,为恢复生态系统提供了必要的条件[12-13]。然而,废弃清水沟河口则由于泥沙供应断绝,发生快速蚀退,平均蚀退速率可达2.62 km2/a[14]。在2005—2017年,黄河三角洲湿地植被覆盖度不断提高,其中低植被覆盖度面积减少了233.73 km2,中低植被覆盖度区面积增加了106.41 km2,高植被覆盖度面积增加了165.85 km2,其余面积变化程度较小[15];在植被分布上,由于盐分差异,黄河北岸的植被多样性略高于南岸,并且芦苇在黄河三角洲植被群落中占有重要地位[16];根据刘莉构建的最优生物量估算模型来看,黄河三角洲湿地植被生物量呈现出由陆向海,由河道向两岸递减的趋势[17]。另一方面,在1990年前后,互花米草被人为引种到黄河三角洲五号桩附近,其目的是促淤造陆和防止海浪侵蚀。但由于其繁殖能力强且具有耐淹耐盐、抗风浪等特点,抢占了黄河口湿地本土生物生存空间,现已覆盖了黄河三角洲的大部分潮间带区域[18-20],并且根据模型预算,到2026年互花米草将继续高速增长[21],这不仅会破坏本土的生态系统和自然环境,还会对经济和社会造成严重的危害。

前人虽然对黄河三角洲的冲淤演化过程和植被覆盖情况开展了大量工作,但缺乏现行河口和废弃河口植被演化的时空差异性研究,尤其是互花米草入侵后其扩张过程及其对黄河三角洲湿地的本地植被分布情况的影响尚不清楚。因此,本文以黄河三角洲湿地作为研究对象,对比研究清8叶瓣和废弃清水沟叶瓣的植被时空变化特征,并揭示其影响因素。这不仅为黄河流域生态保护和高质量发展提供重要支撑,并可为黄河三角洲湿地保护以及可持续开发提供有效的科学依据。

1 研究区概况现代黄河三角洲东邻莱州湾,北靠渤海湾,是黄河1855年由苏北改道至渤海入海后的泥沙快速沉积形成。黄河三角洲属于温带大陆性季风气候,年平均降水量537.3 mm,年平均气温12.88 ℃。黄河三角洲海域为不规则半日潮,平均潮高1.1~1.5 m[22]。

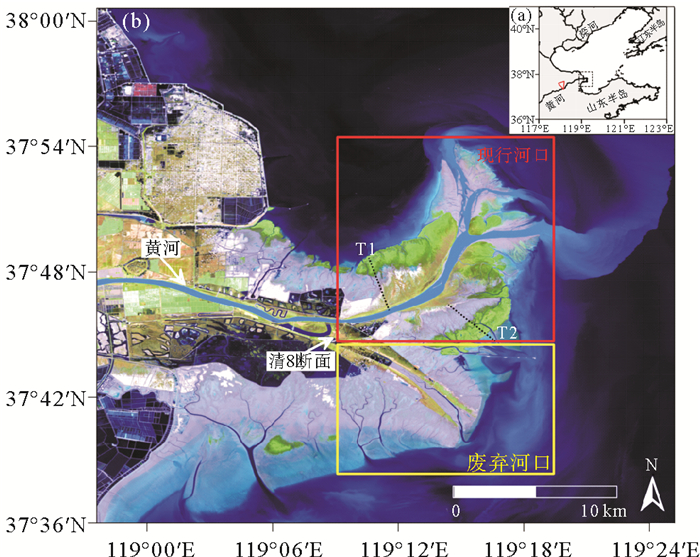

研究区域(见图 1)位于现代黄河三角洲东部,为1976年黄河三角洲改道清水沟入海以来形成,现行黄河三角洲河口湿地呈现阶段性演化的特征,发育演变不断调整。自1996年黄河改道清8汊以来,原清水沟废弃叶瓣因缺乏黄河水沙供应而遭受快速侵蚀,由之前的向海淤进转变为向陆蚀退状态,土壤盐分显著增加。2002年黄河水利委员会启动调水调沙工程,黄河水沙性质发生显著变化,下游河床的沉积物成为入海泥沙的主要来源,泥沙粒径显著增大,促使清8河口叶瓣不断淤积造陆。

|

(RGB由6,5,4波段假彩色合成,其中红线框为现行河口区域,黄线框为废弃河口区域,黑色虚线为两条典型断面。RGB is composed of false colors bands 6, 5 and 4, the red and yellow rectangles indicate the active and the abandoned river mouth, respectively, and the black dashed lines indicate location of two typical transects.) 图 1 (a) 现代黄河三角洲的地理位置(红色三角为黄河利津水文站位置); (b) 基于Landsat8得到的2020年10月24日黄河口湿地卫星影像 Fig. 1 (a) Location of the active Yellow River Delta (the red triangle indicates location of Lijin station of the Yellow River); (b) Landsat 8 image of the wetland in the Yellow River mouth on October 24, 2020 |

黄河三角洲植被类型为温带落叶阔叶林带,其中滩涂湿地主要包含芦苇(Phragmites australis)、柽柳(Tamarix chinensis)、盐地碱蓬(Suaeda salsa)、互花米草(Spartina alterniflora)和日本鳗草(Zostera japonica)等植物物种[23]。在互花米草入侵之前,研究区潮间带大部分区域缺乏植被覆盖,只有小部分区域生长着稀疏的碱蓬[24]。

2 数据与方法 2.1 数据来源本文所采用的数据包括卫星遥感数据及黄河入海水沙资料两部分。其中卫星遥感数据应用Landsat系列Level-1数据,数据源自美国国家航空航天局地球科学数据系统计划(NASA’s Earth Science Data Systems (ESDS) program),本文选取了1999—2021年拍摄时间相近(秋季)且云量少的遥感影像,共23景(见表 1)。Level-1遥感影像通过ENVI软件进行了辐射定标、大气校正等预处理。

|

|

表 1 1999—2021年Landsat遥感影像信息 Table 1 Information of Landsat imagery from 1999 to 2021 |

黄河入海水沙数据为利津水文站水沙观测资料,来源于黄河水利委员会公开发布的《黄河河流泥沙公报》,包括1999—2020年逐年径流量、输沙量等数据。

2.2 植被指数信息提取遥感植被指数是通过多光谱遥感数据波段的线性或非线性组合来描述植被状况的一种光谱特征度量指标,其中归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是应用最广泛的遥感指标。NDVI与植被分布密度呈线性相关,能够反映植被绿度、光合作用强度、植被代谢强度、植被季节性和年际间变化等,是评估地表植被覆盖、生长状况的有效度量参数[25]。

NDVI的计算公式为:

| $ \mathrm{NDVI}=\frac{\mathrm{NIR}-\mathrm{RED}}{\mathrm{NIR}+\mathrm{RED}}。$ |

式中NIR和RED分别为Landsat TM/ETM+ 卫星制图仪的第4(近红外)和第3(红)波段反射率值或Landsat OLI卫星制图仪的第5(近红外)和第4(红)波段反射率值。

2.3 植被覆盖类型信息提取黄河口湿地较为典型的植被类型有互花米草、碱蓬、光滩、水域、芦苇和柽柳。进行植被类型划分,建立遥感解译标志(见表 2)。在ENVI软件中利用ROI(Region of interest)工具选择不同植被类型的遥感图像样本,并保证各样本间的可分离度在0.9以上,建立遥感解译标志(见表 2),利用最大似然法对不同植被类型进行解译提取,将分类结果利用混淆矩阵进行验证。其中OLI传感器的分类精度在95%以上,Kappa系数大于0.92,而TM和ETM+传感器的分类精度在82%以上,Kappa系数在0.80左右。同时结合实地调查资料对分类结果进行进一步验证,结果表明本文的植被类型解译结果与植被实际覆盖情况相符度良好。

|

|

表 2 湿地植被类型解译标志 Table 2 Interpretation marks for wetland vegetation |

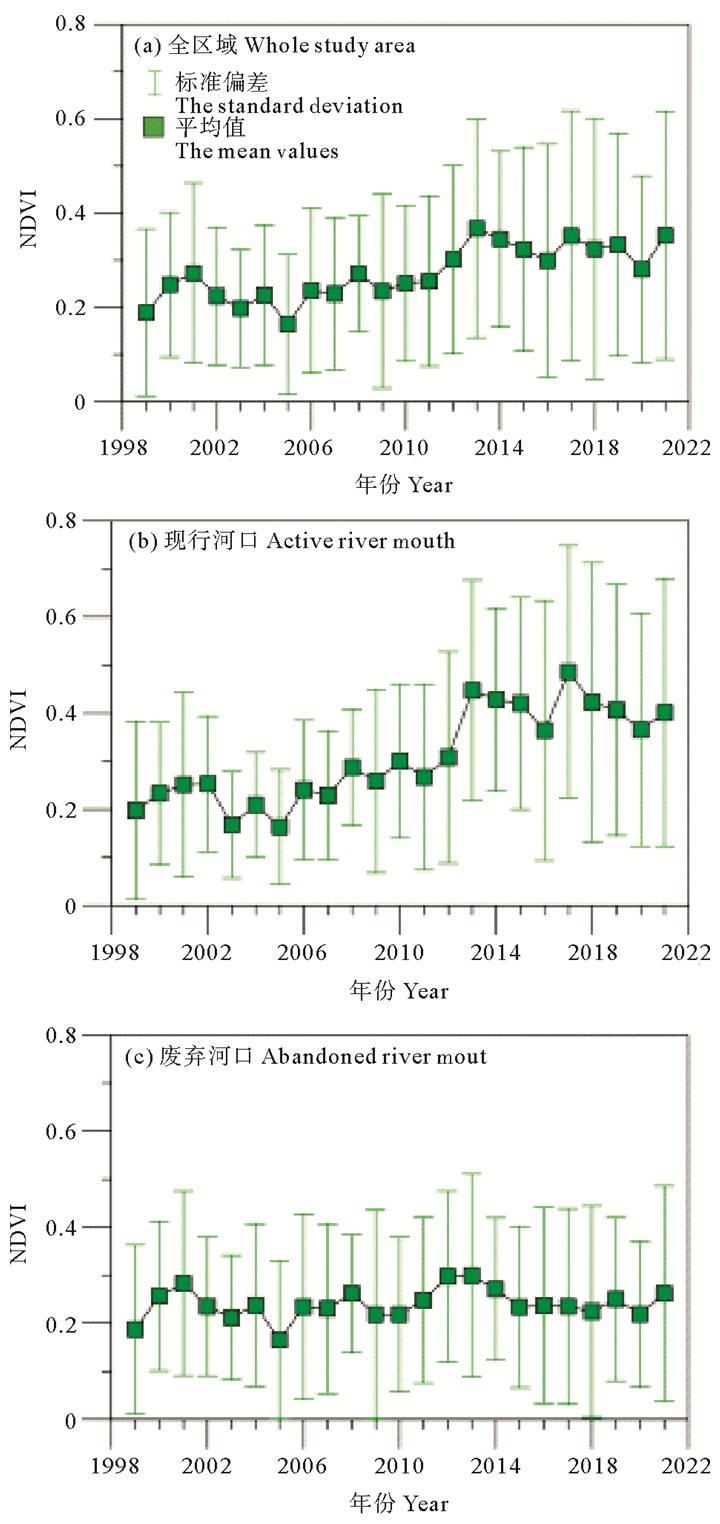

基于反演的黄河口区NDVI值,并划分现行河口区和废弃河口区(见图 1),分别统计了不同区域NDVI平均值、标准偏差及其随时间变化。结果显示:在黄河口湿地整个区域,NDVI值的时间变化主要分为两个阶段:在1999—2012年,整个区域的NDVI平均值呈现波动式变化的趋势,NDVI均值波动范围为0.16~0.27,标准偏差的变化范围小于0.20;在2012—2013年,整个区域的NDVI平均值出现了明显的增大,从0.24增至0.36;在2013—2021年,整个区域的NDVI平均值继续呈现波动式变化,波动范围为0.29~0.36,标准偏差相对较大,变化范围在0.20~0.28(见图 2(a)),并且相对于1999—2012年,其NDVI均值增加40.4%。在空间上,现行河口区的NDVI值的时间变化同样可以分为两个阶段:在1999—2012年,现行河口区NDVI平均值呈现出波动式缓慢上升的趋势,NDVI均值为0.16~0.30,标准偏差的范围在0.10~0.20之间;2013年NDVI均值快速增至0.40左右,并在2013—2021年,维持在0.30~0.48期间,标准偏差显著增加至0.20~0.30(见图 2(b)),相对于前一阶段,其NDVI均值增加约70.8%。废弃河口区的NDVI平均值在1999—2021年间的变化相对稳定,基本在0.17~0.29波动,均值为0.24,标准偏差的范围在0.15~0.20之间(见图 2(c))。

|

(绿色方块为平均值,绿线为标准偏差。The green squares indicate the mean values, the green lines indicate the standard deviation.) 图 2 整个研究区域(a)、现行河口区域(b)、废弃河口区域(c)的NDVI值年际时间变化 Fig. 2 The interannual variations of NDVI values in the whole study area (a), active river mouth (b) and abandoned river mouth (c) |

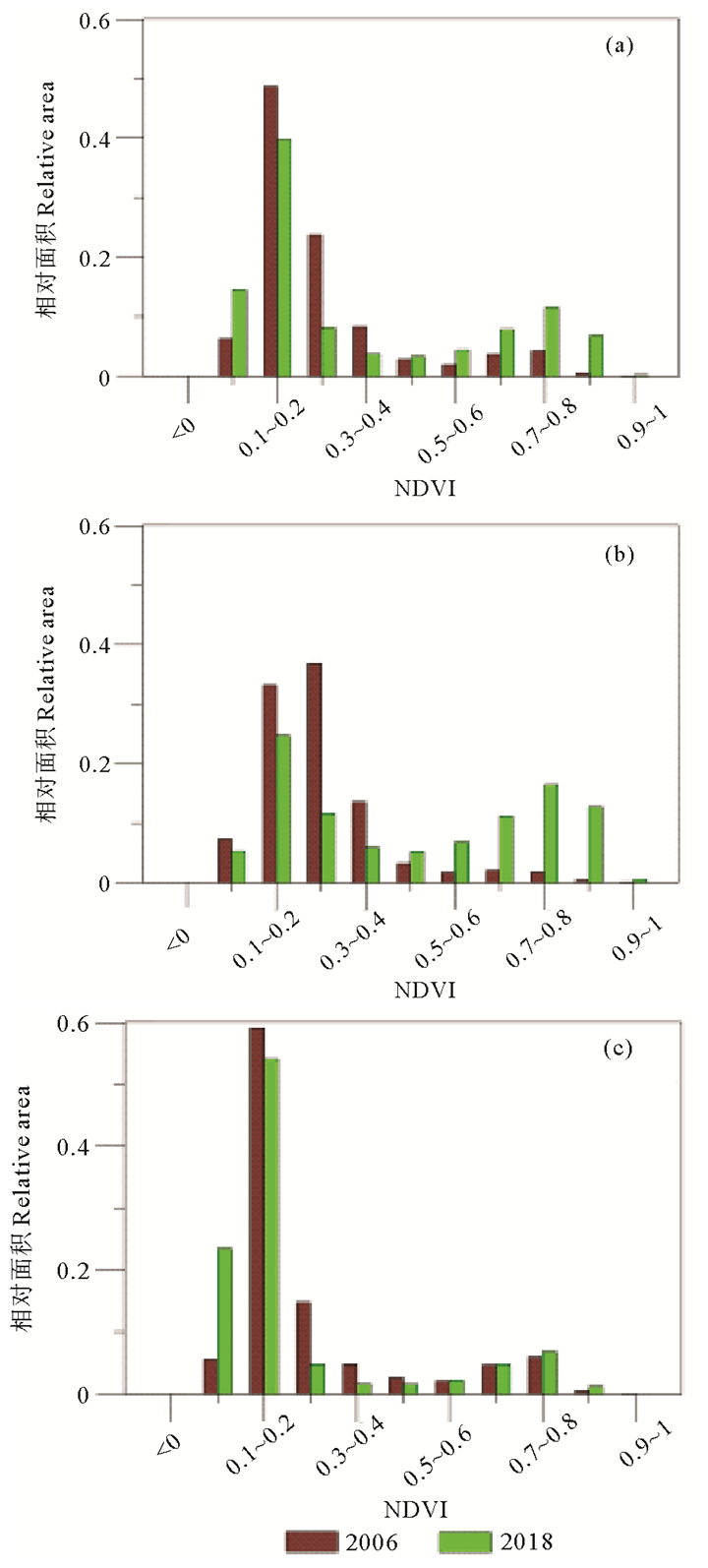

虽然两个阶段均呈现出波动式变化的趋势,但其NDVI平均值相差较大,因此本文选取第一阶段中间年份的2006和第二阶段中间年份的2018年作为各阶段的代表,对比了2006和2018年的NDVI分布情况。结果表明在2006年黄河口滨海湿地NDVI值以0.4以下的区域占主导,可达整个区域的86.9%,属于中低植被覆盖情况,而NDVI值高于0.4的中高植被覆盖区域仅占总面积的13.1%;而在2018年,NDVI分布情况发生了明显变化,0.4以下的中低植被覆盖区域明显减少,占整个区域的65.9%,而中高植被覆盖区域面积明显增加,可占整个区域的34.1%(见图 3(a));在现行河口区域,2006年NDVI值0.4以下的区域占整个现行河口的90.8%,中高植被覆盖区域仅占9.2%;而在2018年,NDVI值0.4以下的中低植被覆盖区域显著减少,只有47.4%,中高植被覆盖区域的比例高达52.6%,表明现行河口由中低植被覆盖演替为中高植被覆盖(见图 3(b));废弃河口区的NDVI值分布变化较小,在2006和2018年,该区域都以NDVI值0.4以下的区域占主导,占比分别为84.2%和83.7%,整个废弃河口一直呈现出中低植被覆盖的状态(见图 3(c))。

|

图 3 整个研究区域(a)、现行河口区域(b)、废弃河口区域(c)2006和2018年的NDVI值分布情况 Fig. 3 The distributions of NDVI values in 2006 and 2018 for the whole study area (a), active river mouth (b) and abandoned river mouth (c) |

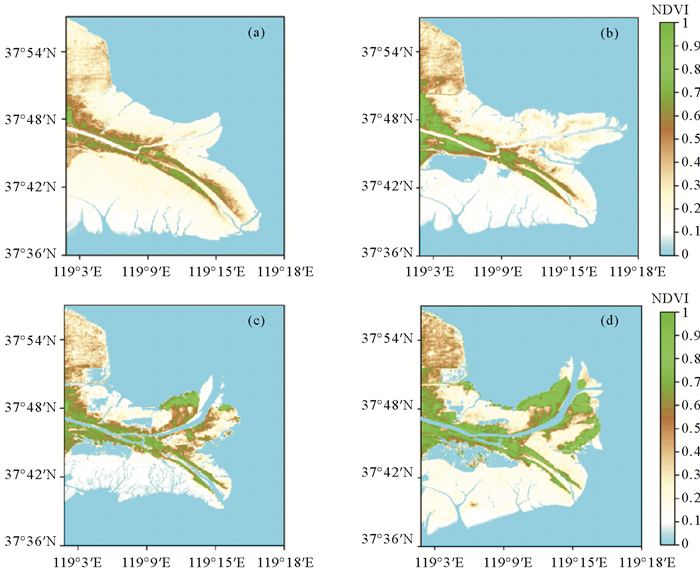

1996年黄河人工改道至清8汊路入海,原清水沟流路废弃。在2000年,黄河口区域的植被主要覆盖在废弃河道两侧,NDVI值在0.4以上,新河道处有一小部分区域的NDVI值在0.2~0.4之间,呈现出中低植被覆盖的状态,其他区域的NDVI值不足0.2,主要以光滩的形式存在(见图 4(a))。

|

图 4 黄河口湿地2000(a)、2006(b)、2013(c)、2018年(d)NDVI值空间分布 Fig. 4 The spatial distributions of NDVI values in the wetland of the Yellow River mouth in 2000 (a), 2006 (b), 2013 (c) and 2018 (d), respectively |

2006年植被仍主要分布在河道两侧,其中清8断面以上的区域的NDVI值在0.6以上,相比2000年,植被覆盖范围更广,植被覆盖程度更高;废弃河道两侧区域虽然NDVI值仍在0.4以上,但植被覆盖范围有所减小,呈现出植被衰退的状态;在现行河口区域的陆地面积不断增大的同时,植被覆盖范围也在增大,相比2000年,已经有更多区域的NDVI值在0.2~0.4之间,其他区域的NDVI值仍不足0.2,主要以光滩形式存在(见图 4(b))。

2013年,黄河口区域的NDVI值迅速增大,清8断面以上区域的植被覆盖程度和范围与2006年相比变化不大,NDVI值仍在0.6以上;虽然废弃河道两侧有小部分区域的NDVI值仍在0.6以上,但植被覆盖范围相比2006年更小;现行河口区域除了入海口处的小部分区域以NDVI值在0.2以下的光滩形式存在,其他区域的NDVI值均在0.4以上,甚至北部潮间带和现行河道两侧区域的NDVI值可达0.6以上,现行河口的植被覆盖程度和范围相比2006年都显著提高(见图 4(c))。

2018年清8断面以上区域的NDVI值分布情况相比于2013年变化并不大,NDVI值在0.6以上,主要分布于河道两侧;废弃河道两侧区域的NDVI值没有发生显著变化,但植被覆盖面积进一步缩小;现行河口区在河道两侧和潮间带出现了NDVI值高达0.6以上的区域,相比于2013年,植被的覆盖范围和程度都有了明显的提高,尤其是在现行河口东侧的潮间带区域,高NDVI区域显著增加,但在该区域的中间陆地部分,植被出现了明显的退化,从2013年的NDVI值0.4以上退化到2018年的0.2以下,呈现出光滩的形态;黄河口湿地的其他区域NDVI值变化不明显,均在0.2以下(见图 4(d))。

由此可见,综合NDVI的时空变化特征,在黄河口湿地,植被覆盖面积总体上呈现出上升趋势,植被覆盖区域从河道两侧逐渐扩张到潮间带区域,高NDVI值分布范围越来越广,整个三角洲呈现出变“绿”的趋势。

3.3 研究区域植被类型时间变化特征基于NDVI时空分布特征,发现研究区域NDVI发生变化主要在2012年以后的现行河口地区,因此根据前人的研究和对研究区域的实地调查,将植被划分为四种类型,即光滩、互花米草、碱蓬、芦苇和柽柳[27],从植被类型上进一步探讨黄河口湿地的植被变化。

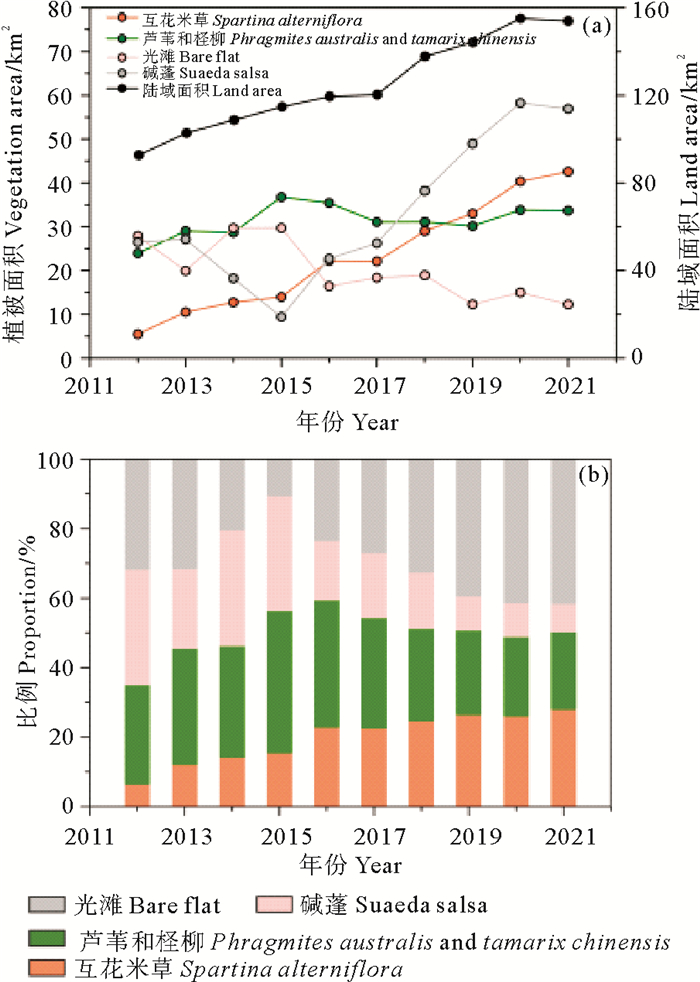

在2012—2021年,河口区域的陆地面积不断增加,从2012年的69.4 km2增加到2021年的115.4 km2,而从植被类型面积变化来看,其中互花米草的面积显著增多,在2012年互花米草的面积仅有5.5 km2,而在2021年其面积已高达42.5 km2,年均增长3.7 km2;芦苇和柽柳的面积呈现出先缓慢增加后波动性减小的趋势,在2012—2015年,其面积从23.9 km2增加到36.8 km2,平均面积为29.6 km2;但在2015年以后,其面积又从36.8 km2波动性减小到2021年的33.7 km2,平均面积为32.5 km2;碱蓬所占的面积呈现出先波动变化再减小的趋势,在2012—2015年期间,碱蓬的面积变化较为稳定,平均值为26.8 km2之间,2016年碱蓬的面积从20.7 km2迅速降至16.4 km2,并在2016—2021年继续下降,在2021年碱蓬的面积仅为12.2 km2,该阶段碱蓬的平均面积为15.5 km2,相对于前一阶段减少42.2%;光滩的面积呈现出先减小后增加的趋势,在2012—2015年期间,其面积从26.5 km2减少至9.4 km2,平均值为20.3 km2,但在2015年以后面积迅速增加,在2021年光滩的面积已经高达56.9 km2,该阶段的平均值为41.9 km2,相较于上一阶段增长一倍(见图 5(a))。

|

图 5 现行河口区域不同植被面积(a)和比例(b)的年际变化 Fig. 5 Interannual variations of areas (a) and ratios (b) of different vegetation coverage in the active river mouth |

从植被类型比例变化来看(见图 5(b)),互花米草所占的比例显著增多,在2012—2015年,其面积所占比迅速增多,从6.5%增长到15.5%,在2016年其所占比例迅速增至22.9%,并在2016—2021年,其面积所占例仍在增长,但增长速度和上一阶段相比较为缓慢,从22.9%增长到28.1%;芦苇和柽柳的面积比例呈现出先增加再减小的趋势,在2012—2015年期间,其面积所占比例从27.8%增加至40.9%,在2015年以后其面积比例缓慢降低,在2021年降低为22.2%;碱蓬的面积比例呈现出先稳定后下降的趋势,在2012—2015年,其比例维持在30%~35%之间,但2015年以后,其所占比例迅速下降,至2021年其面积仅为8.1%。光滩的面积比例呈现出先减小后增加的趋势,再2012—2015年,其所占比例从31.6%减少至10.5%,但在2015年后其面积比例逐渐增加,在2021年光滩所占的面积比例已经高达41.5%。

3.4 研究区域植被类型空间变化特征综合研究区域植被类型的时间变化特征,不同物种的植被变化趋势明显不同,因此本文在植被类型时间变化的基础上进一步分析其空间变化特征。

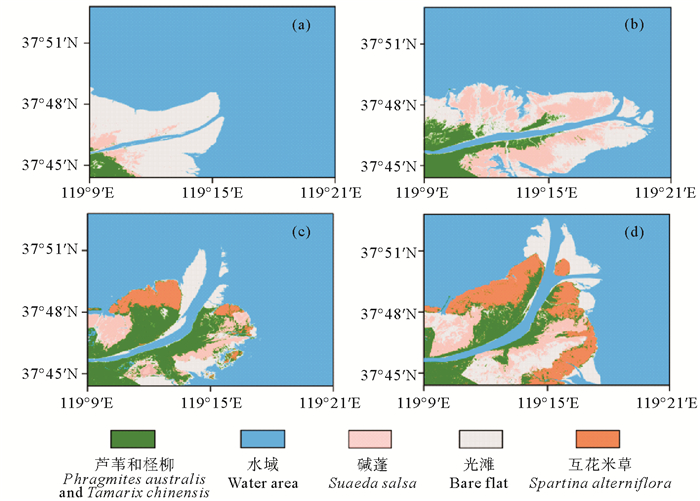

从空间分布来看,现行河口的陆域面积逐渐增加,植被的面积也随之而增加;植被中的芦苇和柽柳主要沿河道两侧分布,互花米草主要分布在靠海的潮间带区域,而碱蓬和光滩主要分布在两者之间的区域(见图 6)。

|

图 6 2000(a)、2006(b)、2013(c)、2018年(d)现行河口区域不同植被类型的空间分布 Fig. 6 The spatial distributions of different vegetation types in active river mouth in 2000 (a), 2006 (b), 2013 (c) and 2018 (d), respectively |

2000年现行河口地区,光滩占主导地位,仅在离口门较远的河道两侧有碱蓬、芦苇和柽柳分布(见图 6(a))。

2006年,随着现行河口的陆域面积不断增大,碱蓬、芦苇和柽柳的覆盖面积也显著增大,芦苇和柽柳主要分布在河道两侧,并沿着河道朝向海方向扩展,碱蓬广泛分布在现行河口三角洲叶瓣的潮滩区域(见图 6(b))。

2013年现行河口地区植被覆盖更加密集,光滩区域明显减少,河道两侧的芦苇和柽柳分布范围更广,河口北侧潮间带区域出现了大量的互花米草,且在东侧也覆盖了小部分,碱蓬的面积明显减少,同时河口处新淤积的陆地尚无大量植被发育,主要以光滩为主(见图 6(c))。

2018年随着河道的稳定和延长,芦苇和柽柳的覆盖区域也在向海方向有一定程度的延伸,互花米草在之前的基础上进一步扩张,几乎覆盖了现行河口潮间带的所有区域,碱蓬分布范围相较于2015年进一步减少,2006年改汊前的原口门附近的碱蓬演替为互花米草、芦苇和柽柳(见图 6(d))。

4 讨论 4.1 河口摆动和调水调沙工程对植被的影响本文的研究区域是1976年黄河改道清水沟流路后淤积而成,与世界上其他大河三角洲一样,黄河三角洲的演化显著受控于黄河沉积物的供应[28],而来水来沙条件的变化是黄河改道的最主要因素,调水调沙工程实施以来,下游河道的水沙性质发生明显变化,粗颗粒泥沙在入海口大量淤积,促使填海造陆速度加快、河道向海延伸和河床抬升,当淤积达到一定阈值后则发生尾闾改道[29-30]。

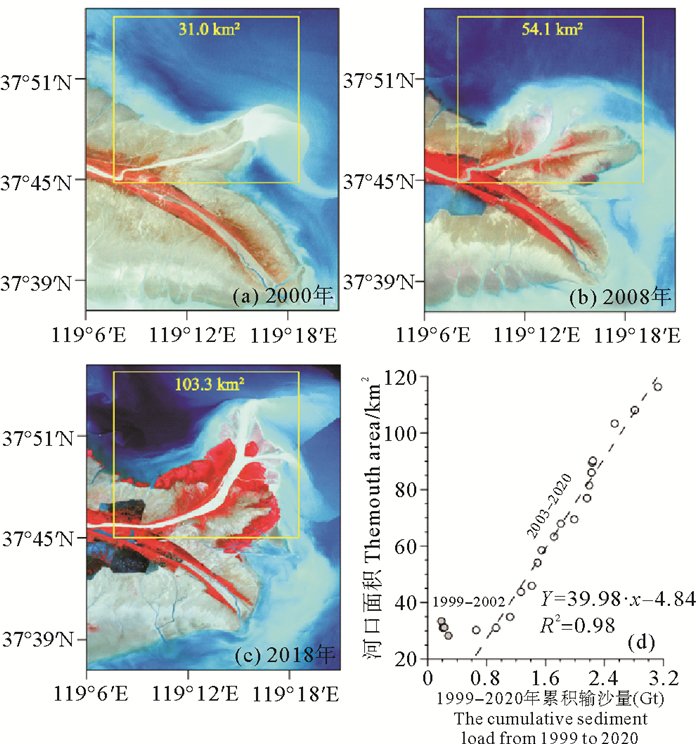

植被的生长离不开土壤和水,2002年黄河调水调沙工程的实施给植被带来了更多的栖息空间[30],通过将1999—2020年间黄河利津站历年累积输沙量和现行河口河嘴区域面积进行相关性分析(见图 7),可以看出在1999—2002年期间,河口面积几乎没有发生显著变化,而在2003年以后河口面积急剧增加,和黄河的累积输沙量有较好的相关性。

|

(数字代表黄色方块区域陆地面积;其中虚线为拟合线。Digits indicate the land areas of the Yellow River mouth in the yellow squares; and the dashed line represents the fitting line.) 图 7 2000(a),2008(b),2018年(c)黄河口卫星影像,1999—2020年入海口陆地面积与累积输沙量的关系(d) Fig. 7 Landsat images of the Yellow River mouth in 2000 (a), 2008 (b), 2018 (c), and the relationship between the land area of the river mouth and the cumulative sediment load from 1999 to 2020 (d), respectively |

黄河的尾闾河道的变迁和摆动对下游三角洲湿地的生态环境影响显著,最主要和最直接的影响因素是改变了土壤中的水盐性质,进而影响植物的生长过程[32]。1996年黄河改道清8汊流路,原清水沟流路废弃,河道在东偏北20°~40°之间摆动;2006年以后,黄河从东汊转至东北汊,原东北汊也逐渐被废弃。

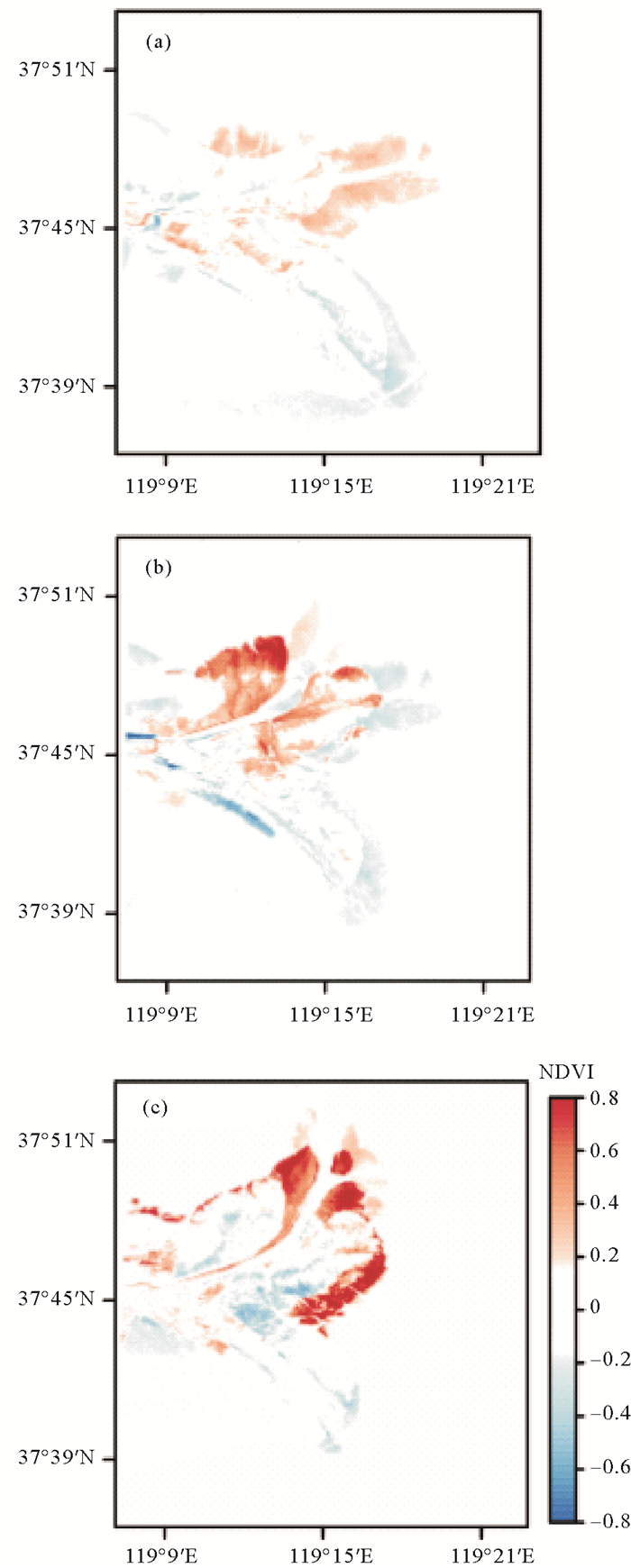

为了研究黄河河口改道与摆动和植被变化之间的关系,分别提取了2000、2006、2013和2018年的NDVI值并将相邻两年的进行差值比较(见图 8)。在2000—2006年期间,现行河口区域的NDVI值沿着河道方向出现了0.3左右的明显增长,这一方面取决于陆地的快速增长给植被带来了栖息空间,另一方面也是黄河携带的淡水给植被提供了良好的生长环境,而废弃河口区域由于长期遭受海水侵蚀和缺乏物源供应,其口门区域的NDVI值降低了0.2(见图 8(a));在2006—2013年,现行河口区域河道两侧的NDVI值继续增长,增长范围为0.3~0.5,并沿河道继续向海延伸,同时由于黄河尾闾摆动,原东汊区域和废弃河道的NDVI值均出现了降低,分别降低了0.2和0.4左右。这一阶段是由尾闾改道和摆动导致原流域的生态环境从淡水改变为盐水,而河道周边的植被通常为喜淡水环境的芦苇等,水盐变化限制了其生长(见图 8(b));2013—2018年,由于黄河淡水的持续供应,清8流路的NDVI值继续增长和向海延伸,增长范围为0.3~0.5,同时废弃河道的NDVI值继续减少,减少范围为0.1~0.2(见图 8(c))。

|

图 8 1999—2006年(a)、2006—2013年(b)和2013—2018年(c)黄河口NDVI值变化情况 Fig. 8 Spatial changes of NDVI values in the study area during 1999—2006(a), (b) 2006—2013 and 2013—2018(c), respectively |

互花米草出现在现行河口区域以后,其种群面积迅速扩张,现已广泛分布在黄河三角洲潮间带区域,成为该区域最主要的入侵植物。互花米草具有有性繁殖和无性繁殖两种方式[33]。有性繁殖中的种子和实生苗可通过潮水远距离传播从而实现生态位的跳跃,而无性繁殖可以推动互花米草斑块的迅速扩张[34]。互花米草虽然在促淤造陆方面有明显的作用,但同时也导致较为严重的生态后果。

互花米草对植被的影响可分为两个阶段。

第一阶段(2012—2015年),导致潮间带区域NDVI值急剧增加的原因便是互花米草的快速扩张(见图 6,8)。根据2012—2015年现行河口植被类型转移矩阵可以发现(见表 3),在该阶段主要是光滩和水域发生了转移,水域转换为光滩、互花米草、芦苇和柽柳、碱蓬的面积分别为4.27、5.58、5.38、3.02 km2,而光滩转换为互花米草、芦苇和柽柳、碱蓬的面积分别为8.01、8.12、4.82 km2。这是因为黄河三角洲具有较高的造陆速率,新淤积的滩涂由于遭受潮水周期性的淹没导致植被很难定植,从而呈现出光滩的形式。互花米草具有较高的环境适应性,其耐淹耐盐的程度远超于黄河三角洲的本地物种,故而能够通过有性生殖的方式先于其他植被抢占光滩的空生态位,并且在定植之后通过有性和无性生殖相结合的方式在光滩上迅速扩张[35];而河道附近的光滩区域在黄河径流的影响下,淡水供应充足、环境相对稳定,芦苇和柽柳能够迅速在光滩上定植生长,从而将靠近黄河区域的光滩转变为芦苇和柽柳,因此在该阶段光滩不断发生转移,其面积迅速减小(见图 5(a))。第二阶段(2015—2018年),受ENSO气候事件的影响,黄河调水调沙在2015—2017年中断,黄河输沙量的锐减导致新淤积的湿地面积减小,可供植被扩张的新栖息地也相对减小。因此选择2015和2018年来分析空生态位减小的情况下互花米草的生态效应。根据2015—2018年现行河口植被类型转移矩阵可以发现(见表 4),在该阶段主要是水域和碱蓬发生了转移,其中水域和碱蓬都主要转换为光滩,其转移的面积分别为17.83和12.54 km2,水域转变为光滩是由于黄河的造陆引起的,而碱蓬转换为光滩的原因则需要进一步的分析,因此本文选择了T1(现行河口北岸)、T2(现行河口南岸)两条断面(见图 1)进行研究。

|

|

表 3 现行河口区域2012和2015年植被类型转移矩阵 Table 3 Transition matrix of vegetation types in the active river mouth in 2012 and 2015 km2 |

|

|

表 4 现行河口区域2015和2018年植被类型转移矩阵 Table 4 Transition matrix of vegetation types in the active river mouth in 2015 and 2018km2 |

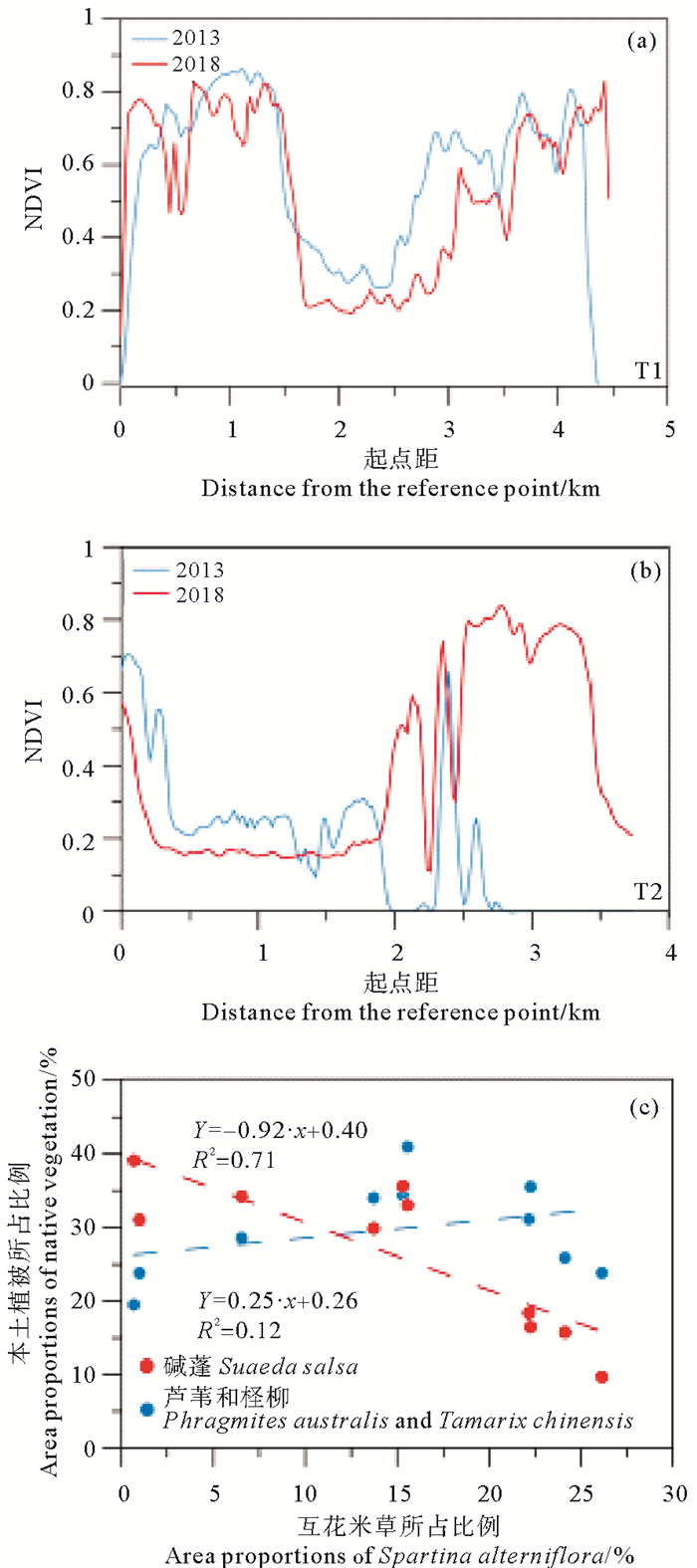

根据T1断面(见图 9(a))和T2断面(见图 9(b))2015和2018年的NDVI值变化情况可以发现,在潮间带区域,NDVI值显著增加,并且高NDVI区域呈现出向海方向扩散的趋势,其中T1断面扩散了200 m左右,而T2断面的扩散距离高达1 000 m。同时在T1断面1.8~3 km处的NDVI变化情况可以发现,相比于2013,2018年该部分的NDVI值明显降低,其降低范围在0.1~0.3之间。对比T2断面0.5~2 km处2013和2018年的NDVI值变化同样可以发现NDVI值降低的现象,在2013年,其NDVI值在0.2~0.3之间波动,但在2018年,该部分的NDVI值均小于0.2且波动性较小,结合图 6的(c)和(d)可以看出,在这一阶段,该部分的植被类型由碱蓬逐渐向光滩转变。导致上述植被发生变化的原因是互花米草种群扩大到一定范围后,高密度的种群会在一定程度上阻碍潮汐的作用,这一方面促使互花米草向海扩散,另一方面促使泥沙淤积并不断抬高潮间带区域的地表高程[36],形成了一道天然的绿色堤坝,限制了潮汐及其携带物质的输入,从而改变了潮间带的自然环境,导致当地生态系统衰退和破坏。对于黄河三角洲来说,虽然碱蓬生存空间同样位于潮间带区域,但由于其种间竞争能力远不如互花米草,往往生长在离海相对较远的区域,而高程的增加使碱蓬生长的区域缺乏物源供应,导致碱蓬的面积比例在该阶段随着互花米草的增多而迅速减少,其决定系数R2可达0.71,具有较好的相关性;而芦苇和柽柳的生存空间主要位于河道两侧,由于洪季黄河漫流作用,淤积较快导致高程高于该区高潮位,因此基本不受海水淹没,故受互花米草的入侵影响较小,面积比例趋于恒定,其与互花米草的面积相关性不显著(见图 9(c))。

|

(虚线代表着拟合线(断面位置见图 1)。The dashed line is the fitting line (Locations of transects are shown in Fig. 1).) 图 9 T1(a)和T2(b)断面在2013和2018年的NDVI值变化;碱蓬、芦苇和柽柳与互花米草面积比例变化的关系(c) Fig. 9 Changes in NDVI values along T1 (a) and T2 (b) transects in 2013 and 2018 and the relationship between area proportions of Suaeda salsa, Phragmites australis, Tamarix chinensis and Spartina alterniflora (c) |

2018年以后调水调沙工程重新启动,湿地面积显著增加,互花米草一方面先于其他物种快速抢占新生光滩的生态位,另一方面继续抬高所在区域的地表高程,限制潮汐及其携带物质的输入,影响碱蓬等本地物种的生长扩散。

植被的快速扩张改变了黄河口湿地的生态环境。互花米草作为入侵物种,其虽有显著的护岸促淤的作用,但其作为“生态杀手”,侵占了碱蓬等本地物种的生态位[18],严重影响了黄河口湿地生态系统的健康发展,引起了国内外学者的高度重视[37-38]。因此,从2021年8月开始,山东省在全省范围内开展了互花米草防治工程,旨在通过刈割、翻耕等方式,在三年内完成黄河三角洲互花米草的治理工作,而除了对互花米草进行治理外,还可以对黄河口湿地采用生态补水的方式改善潮间带区域的生态环境,进而做好碱蓬等本地物种的生态恢复工作,提高湿地生态系统的多样性。

5 结论(1) 基于1999—2021年的长时间序列卫星遥感影像研究表明,黄河口湿地地区NDVI值的变化主要分为两个阶段:1999—2012年其NDVI值呈现出波动性变化的趋势;2013—2021年,则呈现快速上升的趋势,相较于第一阶段平均值增加40.4%;其中现行河口区变化最为显著,1999—2012年其NDVI值呈现出波动式缓慢上升的趋势,并在2013年快速增至0.4左右,之后在2013—2021年维持着波动式上升的趋势,相较于第一阶段平均值增加70.8%;1999—2021年废弃河口区的NDVI值的变化相对稳定,在0.17~0.29波动。同时,从空间分布上可以发现,1999—2012年植被主要分布在河道两侧,离河道越远,NDVI值越低,植被越稀少,在潮间带区域几乎没有植被存在;而在2013—2021年,高NDVI值在河道两侧和现行河口潮间带区域都有广泛分布,植被覆盖范围大幅度增加。

(2) 现行河口区域的植被类型主要分为光滩、碱蓬、互花米草、芦苇和柽柳。互花米草的面积及其所占比例在2012—2021年迅速增加,其面积增加了7倍以上,年均增长3.7 km2;2012—2015年芦苇和柽柳的面积及其所占比例呈现出增加的趋势,碱蓬的变化相对稳定,光滩的面积及其所占比例则明显减小,但在2015—2021年间,芦苇和柽柳的面积变化波动性较小,其面积所占比例也在缓慢减少,碱蓬的面积快速下降,相较于第一阶段减少42.2%,光滩的面积则呈现出快速增加的趋势,相较于第一阶段面积增至一倍。在空间分布上,芦苇和柽柳主要分布在河道两侧并沿着河道向海的方向逐渐扩散,而互花米草在2013年仅在潮间带区域有少量分布,但其扩散速度极快,到2018年几乎覆盖了整个潮间带区域。碱蓬主要分布在离水较远的潮滩区域,并且其覆盖面积明显减少,在2021年仅剩12.2 km2。

(3) 植被的时空变化受黄河河口摆动、调水调沙工程的实施、外来物种互花米草的入侵等因素共同控制。黄河改道与河口摆动和调水调沙工程改变了黄河入海水沙性质,加快了造陆速率,给植被带来栖息空间和生长条件;互花米草的入侵和快速扩散虽然增加了植被面积,但也改变了本地的生态系统,极大地限制了碱蓬的生长和扩散,严重影响了黄河口湿地生态系统的健康发展。

| [1] |

Barbier E B, Hacker S D, Kennedy C, et al. The value of estuarine and coastal ecosystem services[J]. Ecological Monographs, 2011, 81(2): 169-193. DOI:10.1890/10-1510.1 (  0) 0) |

| [2] |

Maneas G, Makopoulou E, Bousbouras D, et al. Anthropogenic changes in a mediterranean coastal wetland during the last century-the case of Gialova Lagoon, Messinia, Greece[J]. Water, 2019, 11(2): 350. DOI:10.3390/w11020350 (  0) 0) |

| [3] |

Rosen T, Xu Y J. Recent decadal growth of the Atchafalaya River Delta complex: Effects of variable riverine sediment input and vegetation succession[J]. Geomorphology, 2013, 194: 108-120. DOI:10.1016/j.geomorph.2013.04.020 (  0) 0) |

| [4] |

Ivajnšiš D, Šajna N, Kaligari M. Primary succession on re-created coastal wetland leads to successful restoration of coastal halophyte vegetation[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 150: 79-86. DOI:10.1016/j.landurbplan.2016.03.005 (  0) 0) |

| [5] |

Craft C, Clough J, Ehman J, et al. Forecasting the effects of accelerated sea-level rise on tidal marsh ecosystem services[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2009, 7(2): 73-78. (  0) 0) |

| [6] |

Huang S L, Chen Y N, Li Y. Spatial dynamic patterns of saltmarsh vegetation in southern Hangzhou Bay: Exotic and native species[J]. Water Science and Engineering, 2020, 13(1): 34-44. DOI:10.1016/j.wse.2020.03.003 (  0) 0) |

| [7] |

Liu J K, Engel B A, Zhang G F, et al. Hydrological connectivity: One of the driving factors of plant communities in the Yellow River Delta[J]. Ecological Indicators, 2020, 112: 106-150. (  0) 0) |

| [8] |

Tian P, Cao L D, Li J L, et al. Landscape grain effect in yancheng coastal wetland and its response to landscape changes[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(12): 2225. DOI:10.3390/ijerph16122225 (  0) 0) |

| [9] |

张晓龙. 现代黄河三角洲滨海湿地环境演变及退化研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2005. Zhang X L. The Environment Change and Degradation of Modern Yellow River Delta Coastal Wetland[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2005. (  0) 0) |

| [10] |

Wang H J, Yang Z S, Yoshiki S, et al. Stepwise decreases of the Huanghe (Yellow River) sediment load (1950—2005): Impacts of climate change and human activities[J]. Global and Planetary Change, 2007, 57(3-4): 331-354. DOI:10.1016/j.gloplacha.2007.01.003 (  0) 0) |

| [11] |

Jiang D J, Fu X F, Wang K. Vegetation dynamics and their response to freshwater inflow and climate variables in the Yellow River Delta, China[J]. Quaternary International, 2013, 304: 75-84. DOI:10.1016/j.quaint.2012.10.059 (  0) 0) |

| [12] |

Bi N S, Wang H J, Yang Z S. Recent changes in the erosion-accretion patterns of the active Huanghe (Yellow River) delta lobe caused by human activities[J]. Continental Shelf Research, 2014, 90: 70-78. DOI:10.1016/j.csr.2014.02.014 (  0) 0) |

| [13] |

Wu X, Bi N S, Xu J P, et al. Stepwise morphological evolution of the active Yellow River (Huanghe) delta lobe (1976—2013) dominate roles of riverine discharge and sediment grain size[J]. Geomorphology, 2017, 292: 115-127. DOI:10.1016/j.geomorph.2017.04.042 (  0) 0) |

| [14] |

王世雄. 黄河清水沟废弃河口冲淤时空变化及其主控机制研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2021. Wang S X. Temporal and Spatial Variation of Erosion and Accumulation Off the Qingshuigou Mouth of the Yellow River and Its Mechanisms[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2021. (  0) 0) |

| [15] |

刘露雨, 屈凡柱, 栗云召, 等. 黄河三角洲滨海湿地潮沟分布与植被覆盖度的关系[J]. 生态学杂志, 2020, 39(6): 1830-1837. Liu L Y, Qu F Z, Li Y Z, et al. Correlation between creek tidal distribution and vegetation coverage in the Yellow River Delta coastal wetland[J]. Chinese Journal of Ecology, 2020, 39(6): 1830-1837. DOI:10.13292/j.1000-4890.202006.006 (  0) 0) |

| [16] |

梁玉, 刘月良, 房用, 等. 黄河三角洲湿地两岸植被特征分析[J]. 东北林业大学学报, 2009, 37(10): 16-17+25. Liang Y, Liu Y L, Fang Y, et al. Characteristics of wetlands on the both banks of Yellow River Delta[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2009, 37(10): 16-17+25. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2009.10.006 (  0) 0) |

| [17] |

刘莉, 韩美, 刘玉斌, 等. 黄河三角洲自然保护区湿地植被生物量空间分布及其影响因素[J]. 生态学报, 2017, 37(13): 4346-4355. Liu L, Han M, Liu Y B, et al. Spatial distribution of wetland vegetation biomass and its influencing factors in the Yellow River Delta Nature Reserve[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(13): 4346-4355. (  0) 0) |

| [18] |

Ren G B, Zhao Y J, Wang J B, et al. Ecological effects analysis of Spartina alterniflora invasion within Yellow River delta using long time series remote sensing imagery[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2021, 249: 107-111. (  0) 0) |

| [19] |

Ma X, Yan J G, Wang F F, et al. Trait and density responses of Spartina alterniflora to inundation in the Yellow River Delta, China[J]. Marine Pollution Bulletin, 2019, 146: 857-864. DOI:10.1016/j.marpolbul.2019.07.022 (  0) 0) |

| [20] |

Chen M M, Ke Y H, Bai J H, et al. Monitoring early stage invasion of exotic Spartina alterniflora using deep-learning super-resolution techniques based on multisource high-resolution satellite imagery: A case study in the Yellow River Delta, China[J]. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 2020, 92: 102-180. (  0) 0) |

| [21] |

陈柯欣, 丛丕福, 曲丽梅, 等. 黄河三角洲互花米草、碱蓬种群变化及扩散模拟[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(1): 128-134. Chen K X, Cong P F, Qu L M, et al. Simulation of dynamic changes and diffusion of typical vegetation populations in coastal wetlands in the Yellow River Delta[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2021, 57(1): 128-134. (  0) 0) |

| [22] |

马旭, 王安东, 付守强, 等. 黄河口互花米草对日本鳗草Zostera japonica的入侵生态效应[J]. 环境生态学, 2020, 2(4): 65-71. Ma X, Wang A D, Fu S Q, et al. Ecological effects of invasive species Spartina alterniflora on Zostera japonica in the Yellow River Delta[J]. Environmental Ecology, 2020, 2(4): 65-71. (  0) 0) |

| [23] |

谢旭, 李晓文, 白军红, 等. 黄河三角洲湿地中4种典型植物地上生物量随地表高程的变化规律[J]. 湿地科学, 2021, 19(2): 226-231. Xie X, Li X W, Bai J H, et al. Variations of aboveground biomass of 4 kinds of typical plants with surface elevation of wetlands in the Yellow River Delta[J]. Wetland Science, 2021, 19(2): 226-231. (  0) 0) |

| [24] |

孙万龙, 孙志高, 田莉萍, 等. 黄河三角洲潮间带不同类型湿地景观格局变化与趋势预测[J]. 生态学报, 2017, 37(1): 215-225. Sun W L, Sun Z G, Tian L P, et al. Variation and prediction of different marsh landscapes in intertidal zone of the Yellow River Delta[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(1): 215-225. (  0) 0) |

| [25] |

吴大千. 黄河三角洲植被覆被分布特征及其动态变化研究[D]. 济南: 山东大学, 2007. Wu D Q. Distribution Pattern and Dynamics Study of Vegetation Covers at Yellow River Delta[D]. Jinan: Shandong University, 2007. (  0) 0) |

| [26] |

王建步, 张杰, 马毅, 等. 基于GF-1 WFV的黄河口湿地植被碳储量估算研究[J]. 海洋科学进展, 2019, 37(1): 75-83. Wang J B, Zhang J, Ma Y, et al. Estimation of vegetation carbon storage in the Yellow River Estuary wetland based on GF-1 WFV satellite image[J]. Advances in Marine Science, 2019, 37(1): 75-83. (  0) 0) |

| [27] |

Guan B, Chen M, Tracy E, et al. Soil seed bank and vegetation differences following channel diversion in the Yellow River Delta[J]. Science of the Total Environment, 2019, 693: 133600. (  0) 0) |

| [28] |

Bi N S, Wang H J, Wu X, et al. Phase change in evolution of the modern Huanghe (Yellow River) Delta: Process, pattern, and mechanisms[J]. Marine Geology, 2021, 437: 106516. (  0) 0) |

| [29] |

Wang H J, Wu X, Bi N S, et al. Impacts of the dam-orientated water-sediment regulation scheme on the lower reaches and delta of the Yellow River (Huanghe): A review[J]. Global and Planetary Change, 2017, 157: 93-113. (  0) 0) |

| [30] |

Wu X, Wang H J, Bi N S, et al. Evolution of a tide-dominated abandoned channel: A case of the abandoned Qingshuigou course, Yellow River[J]. Marine Geology, 2020, 422: 106116. (  0) 0) |

| [31] |

Fu S, Zheng S Y, Gao W L, et al. Effects of the water-sediment regulation scheme on the expansion of Spartina alterniflora at the Yellow River Estuary, China[J]. Frontiers in Environmental Science, 2021, 9: 642442. (  0) 0) |

| [32] |

宋红丽, 牟晓杰, 刘兴土. 人为干扰活动对黄河三角洲滨海湿地典型植被生长的影响[J]. 生态环境学报, 2019, 28(12): 2307-2314. Song H L, Mou X J, Liu X T. Anthropogenic effect on wetland vegetation growth in the Yellow River Delta[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2019, 28(12): 2307-2314. (  0) 0) |

| [33] |

邓自发, 安树青, 智颖飙, 等. 外来种互花米草入侵模式与爆发机制[J]. 生态学报, 2006(8): 2678-2686. Deng Z F, An S Q, Zhi Y B, et al. Preliminary studies on invasive model and outbreak mechanism of exotic species, Spartina alterniflora Loisel[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006(8): 2678-2686. (  0) 0) |

| [34] |

祝振昌. 崇明东滩互花米草扩散格局及其影响因素研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011. Zhu Z C. A Study on the Expansion Patterns of Spartina Alterniflora at Chongming Dongtan Wetlands and Its Underlying Factors[D]. Shanghai: East China Normal University, 2011. (  0) 0) |

| [35] |

宁中华, 谢湉, 刘泽正, 等. 入侵物种对滨海湿地生态系统的生物地貌影响综述[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2018, 54(1): 73-80. Ning Z H, Xie T, Liu Z Z, et al. Bio-geomorphic impacts of invasive species in coastal wetland ecosystem: A review[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2018, 54(1): 73-80. (  0) 0) |

| [36] |

高抒, 杜永芬, 谢文静, 等. 苏沪浙闽海岸互花米草盐沼的环境-生态动力过程研究进展[J]. 中国科学(地球科学), 2014, 44(11): 2339-2357. Gao S, Du Y F, Xie W J, et al. Environment-ecosystem dynamic processes of Spartina alterniflora salt-marshes along the eastern China coastlines[J]. Sciences China(Earth Sciences), 2014, 44(11): 2339-2357. (  0) 0) |

| [37] |

Seo J Y, Choi S M, Ha H K. Assessment of potential impact of invasive vegetation on cohesive sediment erodibility in intertidal flats[J]. Science of the Total Environment, 2021, 766: 144493. (  0) 0) |

| [38] |

谢宝华, 王安东, 赵亚杰, 等. 刈割加淹水对互花米草萌发和幼苗生长的影响[J]. 生态学杂志, 2018, 37(2): 417-423. Xie B H, Wang A D, Zhao Y J, et al. Effects of mowing plus waterlogging on germination and seeding growth of Spartina alterniflora[J]. Chinese Journal of Ecology, 2018, 37(2): 417-423. (  0) 0) |

2. No.4 Exploration Institute of Geology and Mineral Resources of Shandong Province, Weifang 261021, China;

3. The Key Laboratory of Submarine Geosciences and Prospecting, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

2022, Vol. 52

2022, Vol. 52