2. 中国海洋大学,山东 青岛 266100

莱州湾是渤海三大海湾之一,三面环陆,紧邻黄河口,位于渤海南部。莱州湾南部近岸海域紧邻东营市、潍坊市的寿光市、寒亭区、昌邑市等行政区,港口、盐田密布,经济发达,存在多个自然保护区和海洋保护区,是山东省内重要自然资源地。

近年来,围填海、防波堤、挡沙潜堤、海底投石等海洋开发活动强度、密度大幅增加,产生了自然岸线资源缩减、海湾属性弱化、海湾污染加剧等一系列问题[1]。吕婷等[2]应用MIKE21FM数值模型建立2000和2014年潍坊港及其附近海域的平面二维潮流模型,研究莱州湾海域的水动力环境变化特征;苏博等[3]通过建立二维平面潮流和对流扩散模型,研究胶莱运河修建对莱州湾水交换及海洋环境的影响;孙钦帮等[4]通过对监测数据分析,研究了莱州湾表层沉积物的石油烃污染状况和空间分布特征;王卫远等[5]利用MIKE21FM数值模型搭建包括莱州湾在内的整个渤海水动力模型,对海上风电场工程建设引起的局部潮流场变化进行了研究;刘功鹏等[6]基于MIKE21SW波浪数值模型,对莱州湾海域的设计波浪要素进行了模拟和分析;姜胜辉等[7]采用数值模拟的方法研究了2003—2013年10年前后围填海工程建设对莱州湾水动力环境的影响。但这些研究有的时间比较久,有的仅研究某种特定海洋活动对局部水动力的影响,而近十年来莱州湾围填海、海水养殖等各类海洋开发活动强度不断增大,范围不断扩展、影响更加广泛。因此,有必要对近期海洋开发活动对莱州湾水动力条件影响进行系统研究。

本文采用Mike21 HD数值模拟软件模拟了2002和2020年莱州湾的潮流场变化,计算了水交换能力,分析研究了海洋开发活动对莱州湾水动力条件和水交换能力的影响。

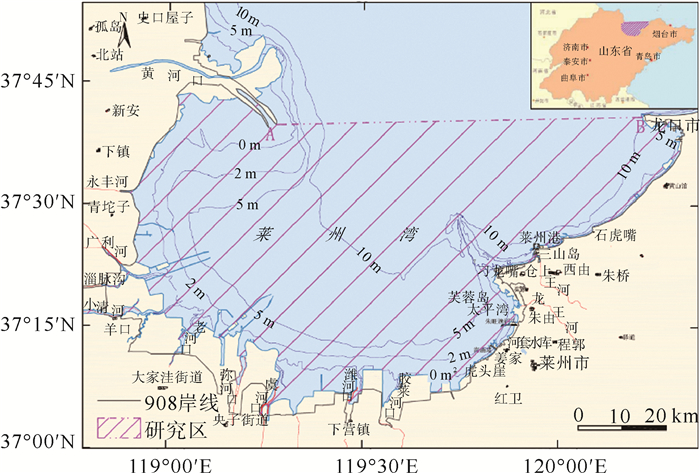

本研究区域为莱州湾区域,即西起黄河清水沟废弃河口,东迄屺姆岛高角(见图 1),莱州湾内湾水深较浅,最大水深15 m,大部分区域水深在10 m以内;莱州湾的潮汐主要受黄河口外半日无潮点的影响,潮汐类型属不规则的混合半日潮海区,受海湾形状影响,莱州湾的强浪向和常浪向以北向浪(NE-NW)为主。

|

图 1 研究区域 Fig. 1 Region of investigation |

本文采用Mike21 HD模拟软件,利用海洋工程位置、用海类型、用海方式及用海范围等海洋开发活动现状资料,以及BIGEMAP、美国地质勘探局(USGS)等不同分辨率的卫星遥感影像,模拟了2002和2020年莱州湾的潮流场、纳潮量、水交换情况,对比分析了近二十年来海洋开发活动对莱州湾水动力影响。

1.2 数值模拟(1) 计算域设置

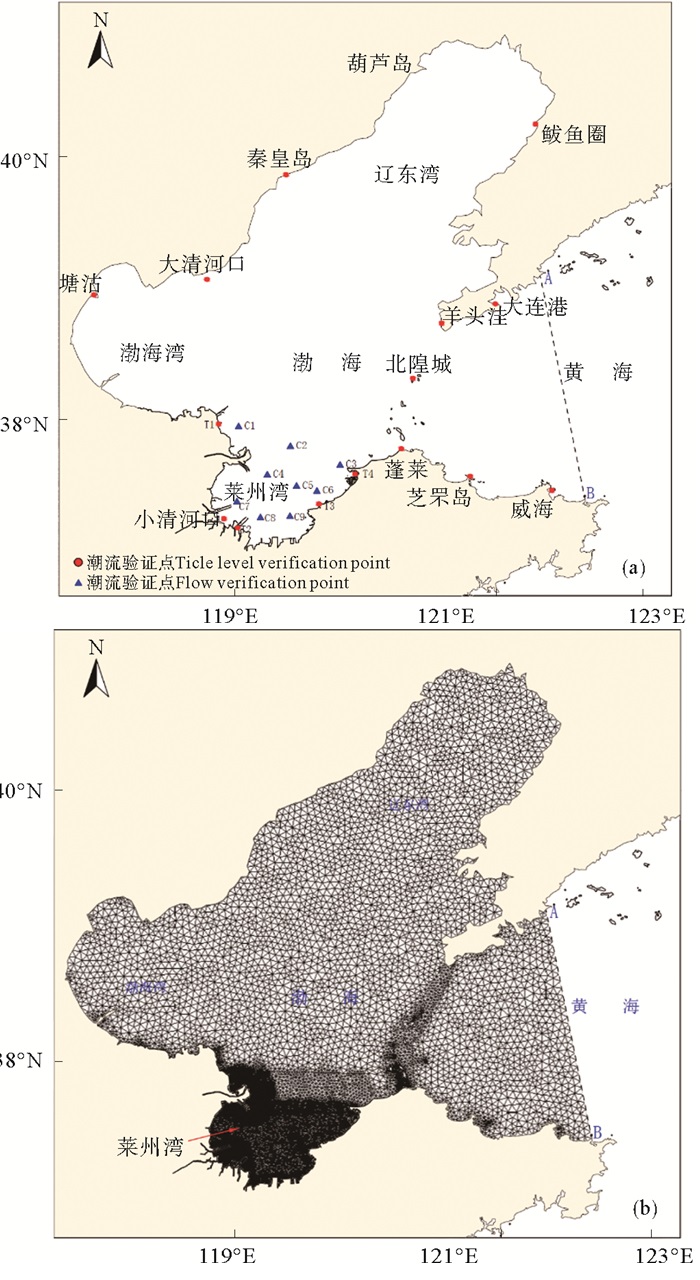

所建立的海域数学模型计算域范围为图 2中A(辽宁登沙河)、B(山东鸡鸣岛)两点以及岸线围成的北黄海及渤海海域。模拟采用非结构三角网格,模拟区内潮位\潮流验证点见图 2(a),计算域模拟网格分布见图 2(b)。

|

图 2 模拟计算域和验证点位置图(a)及大海域计算域网格图(b) Fig. 2 Simulation domain and verification point (a) and Grid of large sea area (b) |

(2) 网格设置

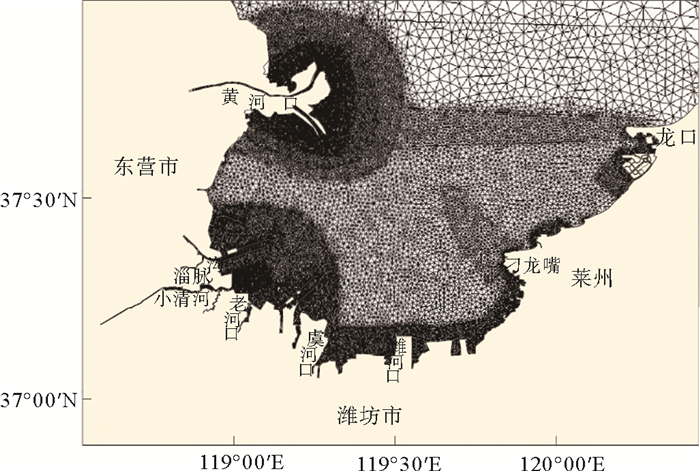

2002年整个模拟区域内由42 169个节点和80 516个三角单元组成;2020年,整个模拟区域内由38 532个节点和70 065个三角单元组成,最小网格间距约20 m。为了更好地对比2002和2020年潮流场变化,除莱州湾外的其他海域网格保持一致。同时,为更加细致研究莱州湾近岸附近海域的潮流状况,对莱州湾近岸海域,特别是近岸港口附近海域网格进行了局部加密处理(见图 3)。

|

图 3 加密区域网格分布图 Fig. 3 Grid distribution of encrypted areas |

(1) 潮通量

通量(Flux)是指在单位时间内通过某一给定面积(通常指垂直水流方向)的某物质(水、污染物、悬浮泥沙等)的质量或浓度,其具有方向性,可进行矢量计算。水体是泥沙、污染物等输运的动力和载体,揭示水体的输移规律能够更好的揭示湾内物质输运扩散特征,本次采用垂直口门方向的潮通量表征水沙的输运特征,计算2002和2020年莱州湾口屺坶岛高角至黄河清水沟废弃河口口门处一个月的涨、落潮通量,分析研究岸线变化对莱州湾潮通量的影响。

(2) 水体交换率

预测分析是在潮流场计算基础之上,加入如下方程:

| $ \begin{aligned} & \frac{\partial(H P)}{\partial t}+\frac{\partial(H P U 0)}{\partial x}+\frac{\partial(H P V)}{\partial y}+M=\\ K_{x} & \frac{\partial^{2}(H P)}{\partial x^{2}}+K_{y} \frac{\partial^{2}(H P)}{\partial y^{2}} 。\end{aligned} $ | (1) |

式中:P为污染物浓度;M为源项,此处为0;Kx、Ky分别是x、y方向的扩散系数。

| $ K_{x}=5.93 \sqrt{g}|u| H / C{。} $ | (2) |

| $ K_{y}=5.93 \sqrt{g}|v| H / C 。$ | (3) |

为分析比较2002、2020年莱州湾海域的水体净化能力,建立污染物扩散数据模型,假定在莱州湾海域有同样的溶解态保守污染物,使水体中污染物质的浓度达到某一个特定的量值Wc,且初始时刻均匀分布在附近水域内,假设水边界入流时给定这种物质在开边界的浓度为0,计算出不同时刻此种物质的浓度值W,进而通过以下公式计算不同时刻被区外海水置换的比率(也即水体交换率),来比较2002、2020年附近海域的水体净化能力。

| $ n=\left(W_{c}-W\right) / W_{c }。$ | (4) |

式中: n为水体交换率;Wc为原有污染物浓度值;W为每一时刻水体中污染物浓度值。

(3) 半交换周期

半交换周期为湾内的平均浓度降为初始浓度一半所需的时间,亦是海湾水交换率达到50%时所需的时间。

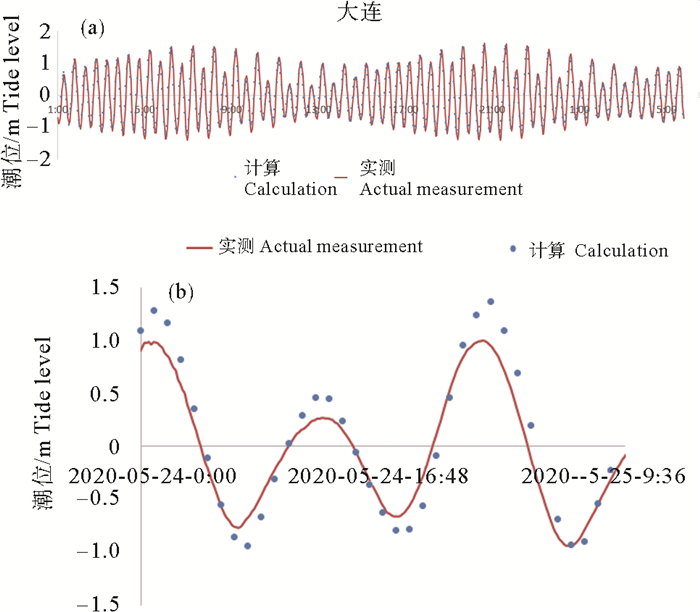

1.4 模型验证(1) 潮位验证

利用大连、羊头洼、鲅鱼圈、秦皇岛、大清河口、塘沽、小清河口、蓬莱、烟台芝罘岛、威海、北隍城等11个潮位站历史观测资料经调和分析后,预报出大潮期的潮位与计算结果进行验证;利用莱州湾多个站位(T2,T3,T4,如图 2所示)实测潮位观测资料与大潮期的潮位计算结果进行验证。潮位验证曲线如图 4(a)和图 4(b), 其余图不在此一一列出。潮位验证结果表明,对应观测点上模拟得到的潮位值与实测潮位基本吻合。

|

图 4 潮位验证曲线(大连) (a)及潮位验证曲线(T2) (b) Fig. 4 Tide level verification curve (Dalian) (a) and tide level verification curve (T2) (b) |

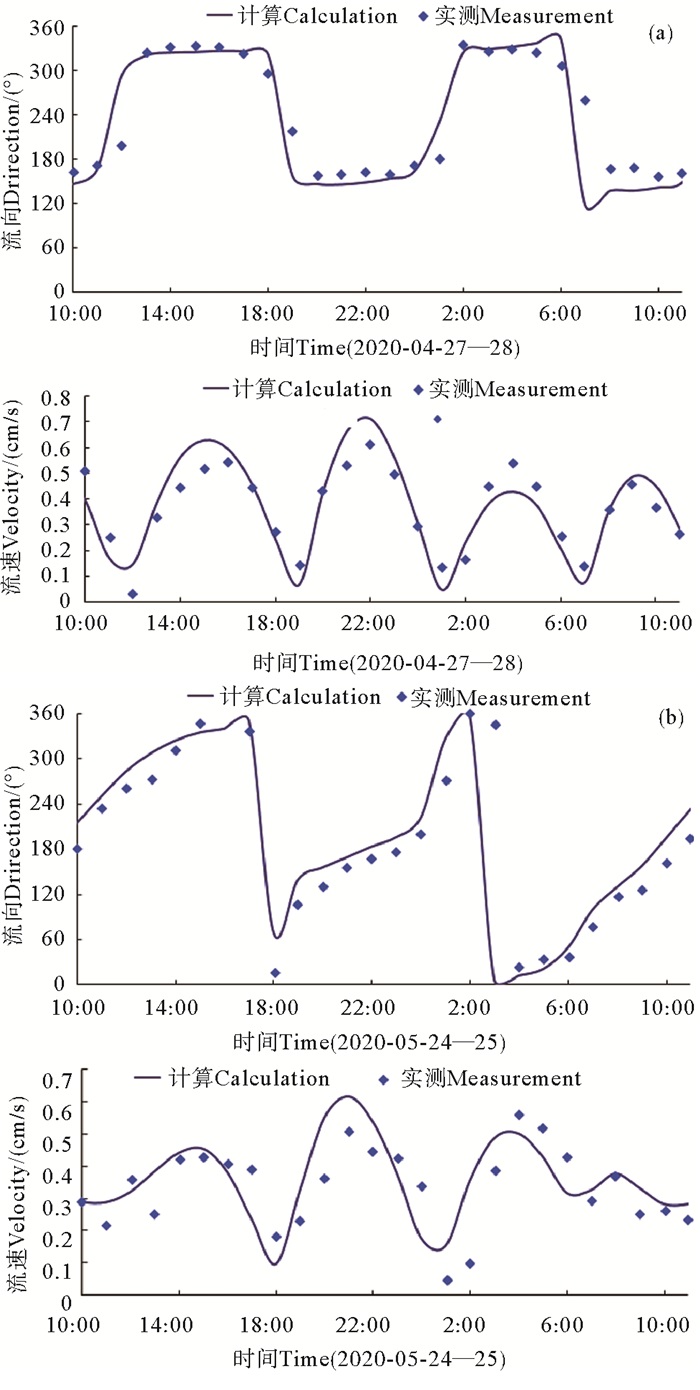

(2) 潮流验证

于2020年4月27日10:00时至4月28日11:00时(中潮期)和2020年5月24日10:00时至5月25日11:00时(农历七月初一至初二,大潮期)在莱州湾海域进行的C1—C9共9个站位海流观测资料进行潮流验证,验证点位置如图 2所示。利用潮流模型模拟莱州湾2020年4月至5月的潮流场,提取C1—C9站位的流速流向与实测潮流进行对比,潮流验证曲线如图 5(a)和图 5(b)所示,其余图不在此一一列出。潮流验证结果表明,对应观测点上模拟得到的潮流流速流向与实测潮流基本吻合,能够较好地反映规划周边海域潮流状况。

|

图 5 潮流验证曲线(C1站位中潮、大潮) (a)及潮流验证曲线(C2站位中潮、大潮)(b) Fig. 5 Power flow verificationcurve (middle and spring tides at station C1) (a) and power flow verification curve (middle and spring tides at station C2) (b) |

莱州湾海域潮流场是以潍坊港的潮汐变化为参照时间。低平潮瞬时的潮位最低,莱州湾海域为弱的涨潮流;此后,随着潮位的升高,落潮流逐渐减弱,外海引起的涨潮流逐渐增强;在涨急瞬时,涨潮流速达到最大,此时计算海域均为涨潮流;随着潮位的继续抬高,涨潮流速逐渐减小,当到达高平潮瞬时,潮位最高,莱州湾海域转变为落潮流;此后,随着潮位的降低,落潮流逐渐增强;在落急瞬时,落潮流速最大,计算海域均为落潮流;随着潮位的继续降低,潮流场又到达低平潮瞬时。如此周而复始,就形成了莱州湾海域的潮流场变化。

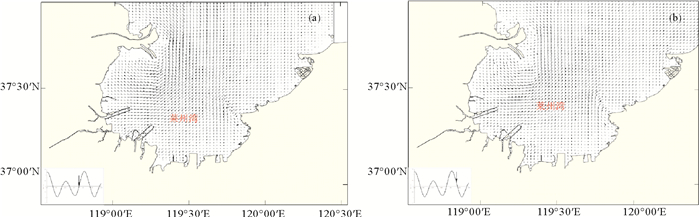

2002年莱州湾大潮期涨急时和落急时的潮流场如图 6所示,2020年大潮期涨急时和落急时的潮流场如图 7所示。

|

图 6 2002年计算潮流场(大潮期,涨急时) (a)及2002年计算潮流场(大潮期,落急时) (b) Fig. 6 Tibal current field in 2002 (flood tide) (a) and tibal current field in 2002(ebb tide) (b) |

|

图 7 2020年计算潮流场(大潮期,涨急时) (a)and 2020年计算潮流场(大潮期,落急时) (b) Fig. 7 Tibal current field in 2020(flood tide) (a) and tibal current field in 2020 (ebb tide) (b) |

涨急时,计算域内的潮流由莱州湾外向湾内流动,潮流流速一般在10~95 cm/s之间。东侧海域湾顶附近潮流流向为南向,至莱州浅滩处流向转为西南向,且流速达到最大值,为126 cm/s;绕过莱州浅滩,潮流转向南流动。西侧海域湾顶附近潮流流向为南向,在黄河口南侧海域潮流由东南往西北流;莱州浅滩以西至黄河口之间海域,潮流由东北往西、西南流,如图 6(a)所示。

落急时,潮流分布情况与涨急时潮流场相似,只是流向与涨急时潮流场刚好相反。潮流整体由莱州湾内向湾外流动,潮流流速一般在10~90 cm/s之间,在莱州浅滩处流速最大值可达124 cm/s,如图 6(b)所示。

2.1.2 2020年涨急时,计算域内的潮流由莱州湾外向湾内流动,潮流流速一般在10~95 cm/s之间。东侧海域湾顶附近潮流流向为南向,至莱州浅滩处流向转为西南向,且流速达到最大值,为123 cm/s;绕过莱州浅滩,潮流转向南流动。西侧海域湾顶附近潮流流向为南向,在黄河口南侧海域潮流由东南往西北流;莱州浅滩以西至黄河口之间海域,潮流由东北往西、西南流,如图 7(a)所示。

落急时,潮流分布情况与涨急时潮流场相似,只是流向与涨急时潮流场刚好相反。潮流整体由莱州湾内向湾外流动,潮流流速一般在10~85 cm/s之间,在莱州浅滩处流速最大值可达116 cm/s,如图 7(b)所示。

2.2 潮流流速变化分析运用潮流数值模拟结果,将2020年与2002年莱州湾最大潮流流速进行对比分析,如图 8所示,结果表明,相较于2002年,2020年莱州湾中部流速变化较小,西部流速略有增加、东部流速略有减小,变化值介于0~0.05 m/s之间。

|

图 8 莱州湾最大潮流流速变化图(2002—2020年) Fig. 8 Variation of maximum tidal current velocity in Laizhou Bay (2002—2020) |

近岸附近海域,受围填海等工程建设影响,潮流流速变化较大。其中,广利港和潍坊港防波堤堤头、裕龙岛2号岛防波堤西侧海域流速增加较为明显,增加值介于0.24~0.46 m/s之间;黄河口南侧、潍坊港东侧、胶莱河口两侧盐田附近海域流速明显减小,减小值介于0.25~0.5 m/s之间。

2.3 潮通量变化分析(1) 莱州湾海域水体体积变化

由于莱州湾沿岸工程的建设,莱州湾海域面积有所减小,2020年莱州湾海域面积较2002年减小了464.39 km2。对比姜胜辉等[7]研究结论:2013年莱州湾海域面积较2003年减小了323.11 km2。本次研究显示2013年以来海洋开发活动使得莱州湾海域面积进一步缩减。根据莱州湾水深地形资料,按照平均海平面计算,2002年莱州湾海域水体体积约4.82×1010m3,2020年莱州湾海域水体体积约4.76×1010m3,2020年莱州湾体积较2002年减小了1.4%。

(2) 莱州湾潮通量变化

莱州湾潮通量计算结果见表 1,对比发现,2020潮通量较2002年呈减少趋势,其中,落潮通量减小约1.70×109m3(变化率约0.43%),涨潮通量减小约1.47×109m3(变化率约0.38%),净通量减小约2.30×108m3(变化率约6.85%)。吕婷等[2]采用数值模拟方法计算莱州湾纳潮量的结果表明:2014年莱州湾纳潮量较2000年减小了3.2%。其莱州湾纳潮量变化趋势与本研究潮通量变化趋势结果一致,而围填海工程对海域空间占用都被认为是造成莱州湾总体潮通量减小的主要原因。

|

|

表 1 2002年和2020年莱州湾口一个月潮通量计算结果 Table 1 Monthly tidal fluxes ofLaizhou Bay in 2002 and 2020 |

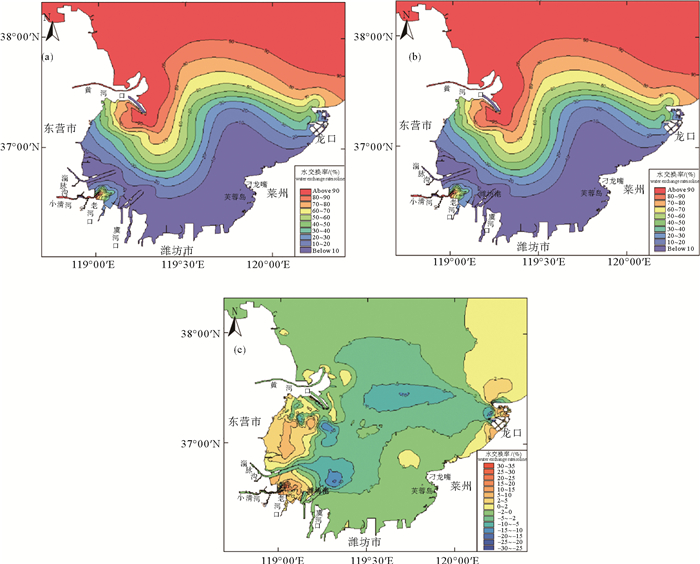

采用以上污染物扩散数学模型,计算莱州湾海域污染物的输移扩散规律,得到莱州湾内30天的水体交换率曲线,2002年曲线如图 9(a),2020年曲线图 9(b),2002年和2020年水体交换率对比图见图 9(c)。

|

图 9 30天水体交换率等值线图(2002) (a),30天水体交换率等值线图(2020) (b)及30天水体交换率对比图(c) Fig. 9 30 days water exchange rateisoline (2002) (a), 30 days water exchange rateisoline (2020) (b) and 30 days water exchange rate comparison chart (c) |

根据2002年和2020年水体交换率对比图可以看出,2020年莱州湾大部分区域水交换能力有所下降,下降幅度介于0~15.5%之间。而姜胜辉等[7]研究表明:2013年莱州湾30 d水体交换率较2003年减小0.55%~7.02%。通过对比可知:2020年莱州湾水体交换能力较2013年进一步下降。其中潍坊港和广利港区防波堤堤头、老黄河口南侧、莱州湾湾口中部及裕龙岛2号岛防波堤堤头附近海域水交换率减小较为明显。黄河口南部、龙口港南侧、裕龙岛及潍坊港防波堤和广利港防波堤之间海域水交换能力增强,介于0~28%之间;其中潍坊港和广利港防波堤之间的小清河河口处水交换率明显增加,增加值介于7%~28%。

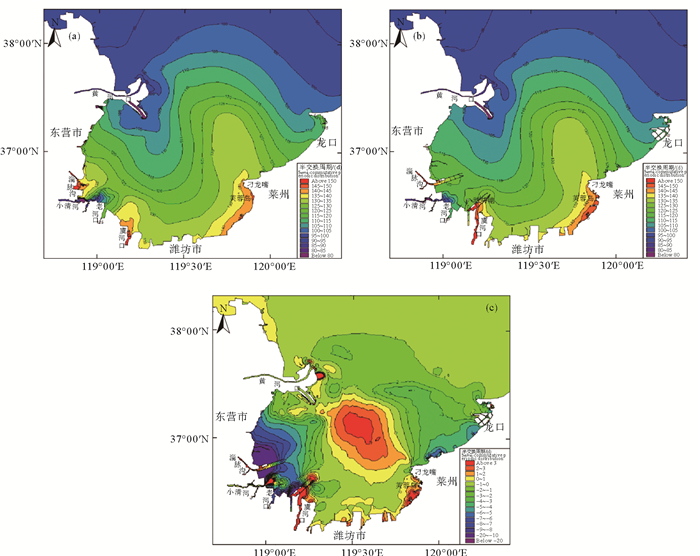

2.5 半交换周期计算结果半交换周期为湾内的平均浓度降为初始浓度一半所需的时间,亦是海湾水交换率达到50%时所需的时间,莱州湾海域2002年和2020年半交换周期分布,见图 10(a)和10(b)。

|

图 10 2002年半交换周期分布图(单位:d)(a), 2020年半交换周期分布图(单位:d) (b)及2002/2020半交换周期变化对比图(单位:d)(c) Fig. 10 Semi-commutative periodic distribution (2002) (a), semi-commutative periodic distribution (2020) (b), and comparison of 2002/2020 semi-exchange cycle (c) |

莱州湾海域水交换是自湾口向湾内进行,近岸交换速度慢于外海。在莱州湾湾口附近半交换周期最短,半交换周期约为105 d;莱州湾东南部刁龙嘴附近海域水交换周期最长,最大值可达150 d。

2002和2020年海域半交换周期变化对比如图 10(c)所示,潍坊港防波堤堤头处和莱州湾中部海域半交换周期呈增大趋势,增加值最大可达25 d;莱州湾西部广利港附近海域、东部莱州港附近海域呈下降趋势,减小值可达20 d。因此,半交换周期变化显著海域多位于防波堤、港口附近海域。

3 结论(1) 相较于2002年潮流数值模拟结果,2020年莱州湾中部、西部、东部流速变化较小,变化值介于0~0.05 m/s之间。近岸附近海域,受海洋开发活动影响,潮流流速变化较大。其中,广利港和潍坊港防波堤堤头、裕龙岛2号岛防波堤西侧海域流速增加较为明显,增加值介于0.24~0.46 m/s之间;黄河口南侧、潍坊港东侧、胶莱河口两侧盐田附近海域流速明显减小,减小值介于0.25~0.5 m/s之间。

(2) 由于莱州湾海洋开发活动,海域面积有所减小,2020年莱州湾海域面积较2002年减小了464.39 km2,潮通量随之减少。与2002年相比,2020年莱州湾口门一个月的落潮通量减小约1.70×109m3(变化率约0.43%),涨潮通量减小约1.47×109m3(变化率约0.38%),净通量减小约2.30×108m3(变化率约6.85%)。

(3) 与2002年相比,2020年莱州湾东部海域30 d的水体交换率有所减小,减小值约2%~10%。莱州湾海域水交换是自湾口向湾内进行,近岸交换速度慢于外海。在莱州湾湾口附近半交换周期最短,半交换周期约为105 d;莱州湾东南部刁龙嘴附近海域水交换周期最长,最大值可达150 d。潍坊港防波堤堤头处和莱州湾中部海域半交换周期呈增大趋势,增加值最大可达25 d。

综上,海洋开发活动导致莱州湾潮通量减小,海域整体水体交换率减小,半交换周期增大,不利于污染物的扩散,降低了莱州湾水环境承载力。

| [1] |

吴云凯. 莱州湾海洋环境变化趋势及管理措施研究[J]. 海洋开发与管理, 2011, 9: 90-92. Wu Y K. Study on the changing trend of marine environment and management measures in Laizhou Bay[J]. Ocean Development and Management, 2011, 9: 90-92. (  0) 0) |

| [2] |

吕婷, 苏博, 王佳莹, 等. 海洋工程影响下莱州湾海域水动力环境变化特征[J]. 海洋环境科学, 2017, 36(4): 571-577. Wu T, Su B, Wang J Y, et al. The hydrodynamic environment variability of Laizhou bay response to the marine engineering[J]. Marine Environmental Science, 2017, 36(4): 571-577. (  0) 0) |

| [3] |

苏博, 朱金龙, 王佳莹, 等. 胶莱运河的修建对莱州湾水交换及海洋环境影响初探[J]. 海岸工程, 2021, 40(1): 48-58. Zhu B, Zhu J L, Wang J Y, et al. A simulation study on influence of the construction of Jiaolai Canal on the water exchange and marine environment in the Laizhou Bay[J]. Coastal Engineering, 2021, 40(1): 48-58. (  0) 0) |

| [4] |

孙钦帮, 马军, 高范, 等. 莱州湾表层沉积物中石油烃污染评价及分布特征[J]. 海洋环境科学, 2022, 41(1): 149-153. Sun Q B, Ma J, Gao F, et al. Pollution assessment and distribution characteristics of petroleum hydrocarbon in surface sediments in the Laizhou Bay[J]. Marine Environmental Science, 2022, 41(1): 149-153. (  0) 0) |

| [5] |

王卫远, 陈显, 张洪生, 等. 莱州湾海上风电场工程对局部潮流场的影响分析[J]. 科学通报, 2017, 33(3): 57-61. Wang W Y, Chen X, Zhang H S, et al. The analysis of the effect of offshore wind farm project in the Laizhou Bay on the local tidal current field[J]. Bulletin of Science and Technology, 2017, 33(3): 57-61. (  0) 0) |

| [6] |

刘功鹏. 山东莱州湾海域波浪数值模拟研究[J]. 水利水电快报, 2020, 41(4): 57-60. Liu G P. Numerical simulation of waves in Shandong Laizhou Bay[J]. Express Water Resources & Hydropower Information, 2020, 41(4): 57-60. (  0) 0) |

| [7] |

姜胜辉, 朱龙海, 胡日军, 等. 围填海工程对莱州湾水动力条件的影响[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2015, 45(10): 74-80. Jiang S H, Zhu L H, Hu R J, et al. The hydrodynamic response to reclamation in Laizhou Bay[J]. Periodical of Ocean University of China, 2015, 45(10): 74-80. (  0) 0) |

2. Ocean University of China, Qingdao 266100, China

2022, Vol. 52

2022, Vol. 52