2. 中国海洋大学三亚海洋研究院,海南 三亚 572024;

3. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室 区域海洋动力学与数值模拟功能实验室,山东 青岛 266237

海表温度(Sea Surface Temperature, SST)是重要的气候变量,在海洋与大气的热量、动量交换中担当重要的角色[1]。海表温度的变化揭示了海面次表层热量变化引起的锋面和涡流,温度梯度的变化也会导致海-气边界的中尺度或大尺度的变化[2]。对地观测卫星委员会(CEOS)已宣布海表温度将成为基本的气候变量[3]。对于不同传感器来源的SST进行评估是生成气候数据记录(CDR)的重要因素[4]。有关海表温度的验证工作已经开展了很多,McClain针对AVHRR反演得到海表温度进行验证(劈裂窗多通道算法),卫星与浮标SST之差的均方根误差为0.6 ℃,卫星和船测SST之差的均方根误差为1.8 ℃[5]。Walton等人针对AVHRR分别采用线性和非线性算法反演SST并与浮标进行比较,结果表明非线性算法比线性算法更加精确,白天的SST偏差从~0.8 ℃下降到0.5 ℃[6]。Gentemann采用三方误差分析,3种观测平台的标准差分别为0.20 ℃ (in situ), 0.28 ℃(AMSR-E), 0.38 ℃ (MODIS)[7]。Minnett利用浮标和M-AERI的SST数据评估了MODIS SST全球范围的不确定性,MOIDS与浮标相比白天和晚上的偏差分别为-0.15和-0.22 ℃,标准差分别为0.55和0.48 ℃; 与M-AERI的相比白天和晚上的偏差分别为0.04和-0.02 ℃,标准差分别为0.59和0.53 ℃[8]。Mathur等人对ERS-1/ATSR反演的热带印度洋区域SST进行验证,发现存在0.2~0.5 K的冷偏差[9]。奚萌等人将2003—2009年西北太平洋区域的Argo数据和MODIS/TERRA的SST进行对比,结果表明平均偏差位于[-0.19 ℃,-0.10 ℃]区间,标准差位于[0.66 ℃, 0.70 ℃]区间内[10]。美国新一代极轨卫星Suomi-NPP于2011年10月2日发射,轨道高度824 km,过赤道当地时间为13:30,其搭载的可见光红外成像仪(VIIRS)是一个具有22通道的扫描辐射计,包括16个中分辨率波段(M波段,星下点分辨率750 m)和5个成像波段(I波段, 星下点分辨率325 m),全色波段星下点分辨率750 m,刈幅宽度3 060 km,扫描角跨度为±56°[11]。Petrenko等人曾针对VIIRS Level 2的SST数据进行过验证,白天平均偏差为0 K,标准差为0.466,晚上平均偏差为0 K, 标准差为0.359[11]。

本文研究内容主要是针对项目调查区域,利用实测数据对VIIRS观测的SST进行验证。

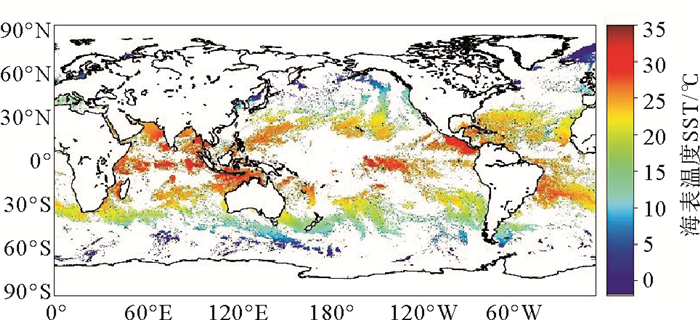

1 数据 1.1 VIIRS海表温度数据和现场实测数据本文研究区域为80°E—118°E,10°S—23°N,其包括东印度洋和西太平洋部分海域,使用的Level-3U海表温度(SST)数据来源于VIIRS获取的2015年5月—2018年12月的海表温度产品,由NOAA分发,版本为2.40,空间分辨率0.02(°)×0.02(°),时间间隔为5 min。数据文件是符合GHRSST数据规范版本(GDS2)的NetCDF4格式。数据通过ftp下载,数据下载地址为:ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/data.nodc/ghrsst/L3U/VIIRS_NPP/OSPO/。图 1是2015年12月31日VIIRS Level3U的SST产品的海表温度全球分布,颜色代表温度的数值。本文选取质量等级最高的SST数据。

|

图 1 2015年12月31日全球海表温度 Fig. 1 Global sea surface temperature on 31 Dec, 2015 |

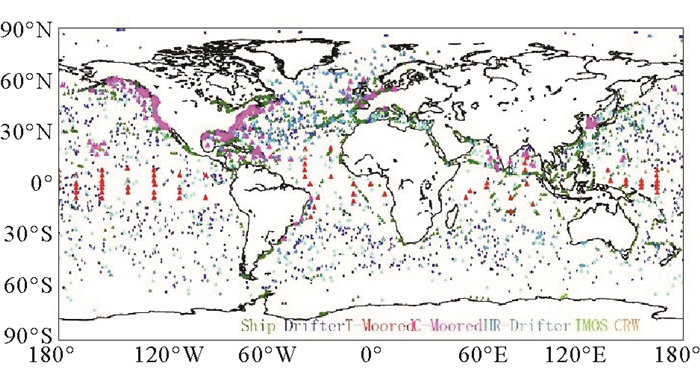

现场测量数据来源于实测数据质量监测系统(iQuam 2.1版本)。iQuam数据包含的数据集有:时间信息、经纬度、测量类型、海表温度、质量等级、气压、气温等[12-13]。图 2为2017年1月1日的iQuam数据分布,展示了7种不同的测量类型,Ship表示普通船测; IMOS表示IMOS船测; Drifter表示普通漂流浮标; HR-Drifter表示高分辨率漂流浮标; Argo表示Argo浮标; T-Moored表示热带固定浮标; C-Moored表示近岸浮标; CRW表示珊瑚礁观测浮标。iQuam质量等级范围为0~5,本研究采用最高质量并包括所有实测数据类型的实测数据。数据下载地址为ftp://ftp.star.nesdis.noaa.gov/pub/sod/sst/iquam/v2.10/。

|

图 2 2015年12月31日不同平台的浮标数据分布示意图 Fig. 2 Distribution of different buoys on 31 Dec, 2015 |

本研究采取时间间隔1 h[14],空间分辨率为0.02(°)×0.02(°)的匹配准则,对VIIRS的SST数据和实测数据的进行匹配。按照卫星自带的数据格式和编辑标准,选取最高质量的数据(质量标志为5),将时间位于1 h内的卫星SST数据合并到一起,每天合并生成24个文件。实测数据与卫星数据的处理方式相同,每间隔1 h按照实测数据自带的经纬度投影到0.02(°)×0.02(°)的网格内,每天生成24个文件。最后对两种观测平台的SST进行配对,完成数据的时空匹配。

2 卫星遥感数据与现场实测数据印证 2.1 匹配数据统计本节对验证结果的评估主要通过计算平均偏差(Mean Bias)、标准差(STD)、均方根误差(RMSE)、中位数(Median)、鲁棒标准差(RSD)以及偏差分布在±0.5 ℃、±1 ℃、±2 ℃的比例。表 1是2015—2018年的统计结果。在VIIRS和iQuam的匹配结果中,2015年的得到的匹配点数目最多,为7 964。2018年的匹配点数目最少,为4 437。在匹配点的数量方面,晚上的匹配点要多于白天。总计4年的匹配结果,全年的均方根误差分布在[0.47 ℃,0.64 ℃]区间内,标准差分布在[0.46 ℃,0.63 ℃]区间内,平均偏差全部分布在[-0.07 ℃,0.08 ℃]区间内。4年的数据匹配点偏差分布在±0.5 ℃的占比都在70%以上,分布在±1 ℃的占比都在89%以上,分布在±2 ℃的占比接近100%。从白天和晚上的统计结果可以看出,白天的标准差分布在[0.57 ℃,0.74 ℃]的区间内,晚上的标准差分布在[0.36 ℃,0.50 ℃]的区间内,晚上的标准差小于白天,晚上SST偏差分布在±0.5 ℃、±1 ℃、±2 ℃的比例也要高于白天。2015—2018年的白天SST的RSD约为晚上的两倍,说明VIIRS晚上的SST波动小于白天,数据稳定。

|

|

表 1 2015年5月—2018年12月VIIRS海表温度与现场测量数据印证统计 Table 1 Statistics of sea surface temperature difference between VIIRS and in-situ data from May, 2015 to Dec., 2018 |

全年的误差和匹配点数量随时间的变化而变化,2015年点的数量最多,2017年数量达到最低,并且SST平均偏差和标准差随着匹配点的减少反而逐渐增加,平均偏差和标准差的变化趋势相同。

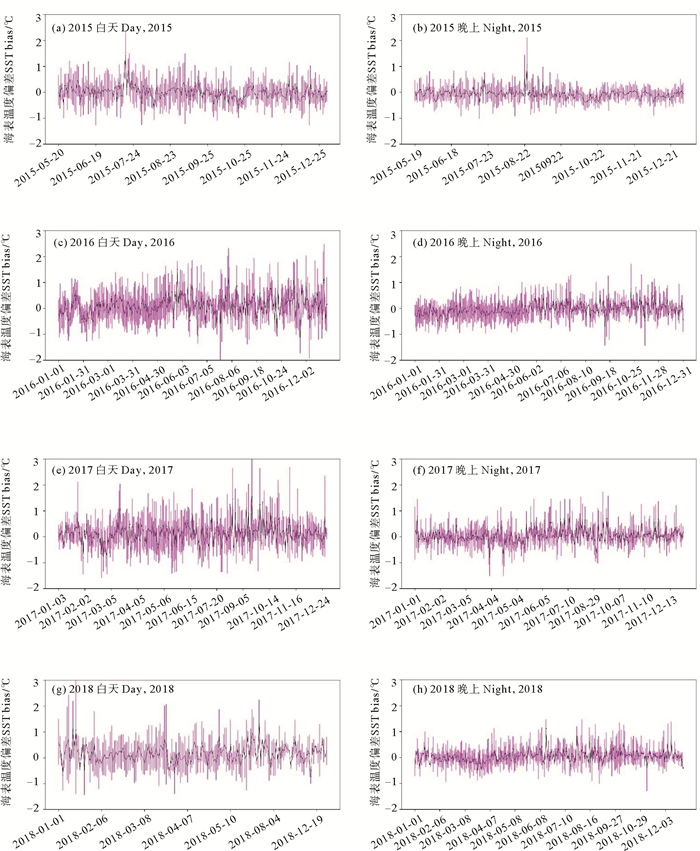

2.2 误差的空间分布图 3表示的是2015—2018年白天和晚上的误差分布,水平方向的蓝色实线代表日平均偏差,竖直方向的误差棒代表日标准差。2015—2016年的日标准差中都存在极少数异常值,有的标准差甚至达到2 ℃以上,日平均偏差全部分布在0 ℃附近,整体上白天的标准差大于晚上。从图 3可以看出,晚上的误差棒无论从数值大小还是波动程度都小于白天,说明晚上由于缺少太阳直接照射对海水加热,上层海水和下层海水的温度差异小于白天,而浮标测得的SST为体温,卫星观测的SST为皮温,因此SST差异很小。由于某些天的匹配点数量很少导致计算平均偏差和标准差出现异常值,例如图 3(a)和图 3(b)。

|

图 3 日平均偏差和标准差随时间的变化 Fig. 3 Variation of the daily mean bias and standard deviation |

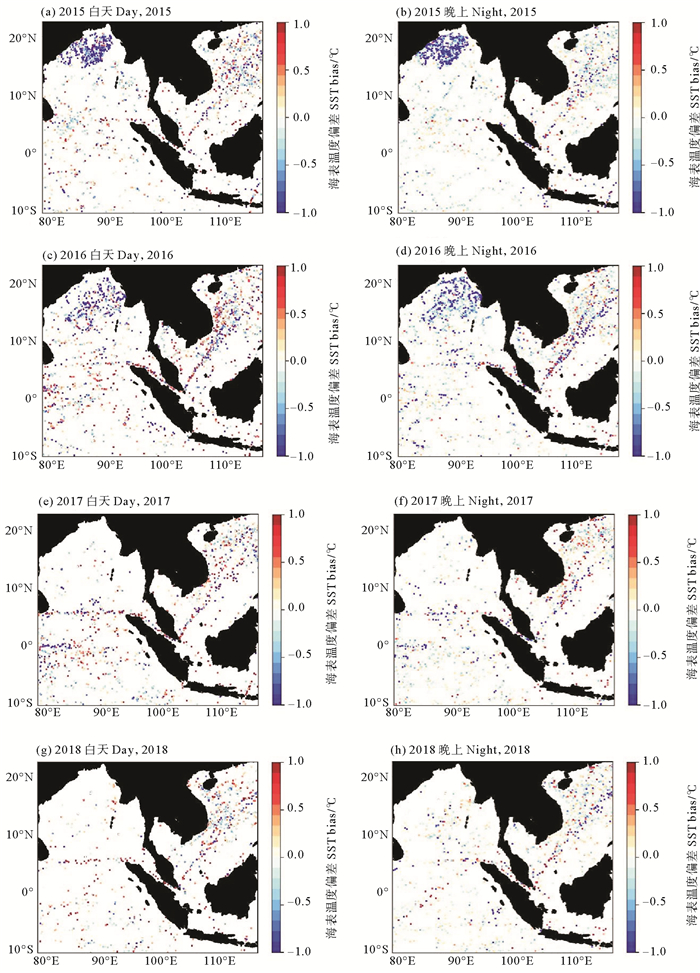

为了进一步分析误差在空间上的变化,SST偏差按照空间位置绘制在地图上,并用颜色表示偏差的大小。图 4表示2015—2018年白天和晚上的匹配点的空间位置和偏差大小。2015—2016年的匹配点主要集中在西太平洋南部和印度洋北部区域,SST偏差大部分分布在0 ℃附近,说明卫星观测的SST与实测SST差异很小。图 4中可以明显看出2017和2018年的匹配点数量少于2015和2016年(主要由2017和2018年iQuam数据中孟加拉湾区域的走航船数量减少导致)。卫星辐射计测量的是海面以下10 μm左右海水层的温度, 而浮标测量的海表温度是海面以下0.5~1.5 m的水温[15]。二者之差主要与太阳辐射和风有关,晚上由于没有太阳辐射加热,因此在风速较低的情况下,晚上的SST偏差大部分比白天小,出现冷偏差点的数量多于白天,在晴空条件下差异更加明显。卫星辐射计为0.02(°)×0.02(°)网格反演的SST,浮标为0.02(°)×0.02(°)网格内所有单点观测的SST的平均值,二者空间分辨率上的不同会造成误差,特别是在近岸区域或者温度梯度变化较大的区域,例如:温度锋面、冷暖流、上升流附近。为了检查实测海温分布的均一性程度,本文计算位于同一网格内的浮标的最小值和最大值之差(SST最大值减最小值)发现差距很小,平均差异为0.03 ℃,标准差为0.05 ℃。由于匹配时采用求平均的方法,对评估结果造成的影响很小。

|

图 4 海表温度偏差白天和晚上的空间分布 Fig. 4 Distribution of SST bias in day and night |

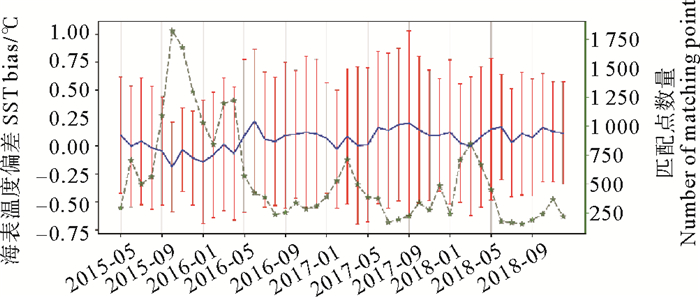

针对印度洋海域常年受季风的影响(北半球夏季风和冬季风),海表温度的观测精度会产生较大浮动或者季节性变化。本文以月为单位对2015—2018年的SST匹配数据进行划分,观察SST观测精度是否随季节和月份变化。图 5表示SST观测精度的逐月变化,绿色的圆圈表示VIIRS点的数量,蓝色线表示月平均偏差,竖直的误差棒表示月标准差,绿色的虚线表示匹配点随月份的变化。标准差最大值0.82 ℃出现在2017年9月,最小值0.37 ℃出现在2015年11月; SST偏差最大值0.22 ℃出现在2015年1月,最小值-0.19 ℃出现在2015年10月,平均偏差的变化趋势与标准差相同。另外,图 6表明VIIR的SST会随着季节显著变化的同时,匹配点的数量也会随着季节变化。

|

(蓝色实线表示海表温度偏差,绿色虚线表示匹配点数量,红色竖线表示标准差。Blue solid line means SST bias; Green dash line means number of matching points; Red vertical line means standard deviation. ) 图 5 海表温度偏差、标准差和匹配点数量的季节性变化 Fig. 5 Seasonal variation of SST bias, standard deviation and match-up numbers |

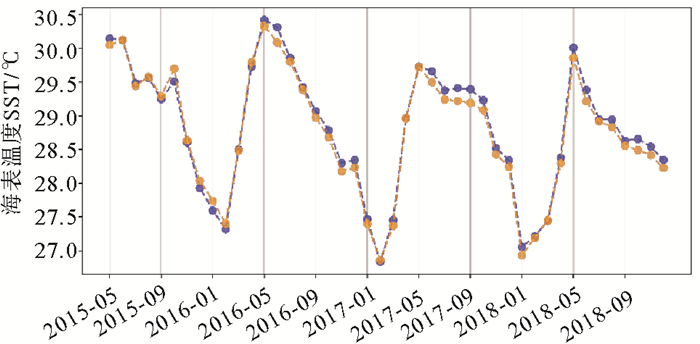

图 6表示的是2015年5月—2018年12月现场测量的SST和卫星观测的SST变化,可以看出该区域每年月平均温度的最大值出现在5—8月,2016年5月温度最高为30.57 ℃,月平均温度最小值出现在1—3月,其中2017年2月温度最低为26.84 ℃,VIIRS的月平均SST和实测SST差异很小。热带的印度洋南部,冬季和春季的东南季风为热量的汇聚提供动力,但是在极端气候期间,苏门答腊-爪哇岛区域的降温抑制了局部对流,引起东风异常和温跃层变冷,这一过程使得底部的海水上升,加剧了地区温度下降,扩大了皮温和体温间的差异,会产生季节性的变化。通常情况下,5月为印度洋季风发展期,6—8月为季风强盛期,9—10月为季风减退期[16],SST差异在季风变化时达到最大[17-18]。中国南海因其位于热带季风区,夏季盛行西南风,冬季盛行东北风,南海表面环流在风的作用下,西南季风期间为东北流,东北季风期间大部分区域为西南流,也会导致海表温度呈现季节性变化[19]。

|

(蓝色线表示VIIRS SST; 橘黄色线表示现场观测SST; 月平均SST是匹配点SST的平均值。Blue line means VIIRS SST; Orange line means in-situ SST; The monthly SST is averaging match-up SST. ) 图 6 VIIRS海表温度和实测海表温度的随月份的变化 Fig. 6 Monthly variations between VIIRS SST and in-situ SST |

由于观测类型的差异会导致评估偏差,通常卫星观测是皮温,而浮标观测的是海表下不同深度的体温,船与浮标相比存在较大不确定性。表 2为浮标和船两种类型进行评估的结果,白天浮标的平均偏差(卫星观测SST-现场实测SST)为0.02 ℃,标准差为0.54 ℃,船测SST平均偏差为0.25 ℃,标准差为1.07 ℃; 晚上浮标的平均偏差为-0.08 ℃,标准差为0.30 ℃,船测SST平均偏差为0.15 ℃,标准差为0.82 ℃。无论是白天还是晚上,浮标的平均偏差更接近于0 ℃。因为浮标和船的测量深度不同,船测深度存在较大不确定性,卫星测量的皮温和船测的体温相比显示误差较大。

|

|

表 2 浮标和船测海表温度与VIIRS海表温度差异比较 Table 2 Comparision of SST between VIIRS SST and buoy and ship |

本文主要采用SNPP/VIIRS Level3U和iQuam的SST数据进行了西太平洋东印度洋的海表温度印证,时间序列为2015年5月—2018年12月,匹配结果显示了匹配点数量和VIIRS观测的SST逐年精度变化。主要结论为:VIIRS的SST观测值与现场测量值相比差异很小,2015—2018年白天的平均偏差和标准差分别为0.07和0.69 ℃,晚上的平均偏差和标准差分别为-0.04和0.45 ℃; 2015年SST偏差分布在±1 ℃的区间内的比例占95.52%,标准差为0.46 ℃,鲁棒标准差为0.32 ℃; 2016年SST偏差分布在±1 ℃的区间内的比例占90.30%,标准差为0.61 ℃,鲁棒标准差为0.41 ℃; 2017年SST偏差分布在±1 ℃的区间内的比例占89.61%,标准差为0.63 ℃,鲁棒标准差为0.41 ℃; 2018年SST偏差分布在±1 ℃的区间内的比例占91.86%,标准差为0.57 ℃,鲁棒标准差为0.36 ℃。结合4年的数据统计,逐年的标准差分布在[0.46 ℃, 0.63 ℃]区间内,鲁棒标准差分布在[0.32 ℃,0.41 ℃]区间内; 空间分布上,2015和2016年匹配点集中在西太平洋南部和孟加拉湾北部; 时间上,SST误差有明显的随时间(季节)变化趋势,在北半球冬季SST数据质量较高,而在北半球春夏季SST误差较大,且误差受季风的影响会在季节性变化内再产生不确定性变化。

| [1] |

Bentamy A, Piollé J F, Grouazel A, et al. Review and assessment of latent and sensible heat flux accuracy over the global oceans[J]. Remote Sensing of Environment, 2017, 201: 196-218. DOI:10.1016/j.rse.2017.08.016

(  0) 0) |

| [2] |

Tandeo P, Chapron B, Ba S, et al. Segmentation of mesoscale ocean surface dynamics using satellite SST and SSH observations[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014, 52(7): 4227-4235. DOI:10.1109/TGRS.2013.2280494

(  0) 0) |

| [3] |

Bojinski S, Verstraete M, Peterson T C, et al. The concept of essential climate variables in support of climate research, applications, and policy[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2014, 95(9): 1431-1443. DOI:10.1175/BAMS-D-13-00047.1

(  0) 0) |

| [4] |

Minnett P J, Corlett G K. A pathway to generating climate data records of sea-surface temperature from satellite measurements[J]. Deep Sea Research Part Ⅱ: Topical Studies in Oceanography, 2012, 77-80: 44-51. DOI:10.1016/j.dsr2.2012.04.003

(  0) 0) |

| [5] |

Strong A E, McClain E P. Improved ocean surface temperatures from space—comparisons with drifting buoys[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1984, 65(2): 138-142. DOI:10.1175/1520-0477(1984)065<0138:IOSTFS>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [6] |

Walton C C, Pichel W G, Sapper J F, et al. The development and operational application of nonlinear algorithms for the measurement of sea surface temperatures with the NOAA polar-orbiting environmental satellites[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1998, 103(C12): 27999-28012. DOI:10.1029/98JC02370

(  0) 0) |

| [7] |

Gentemann C L. Three way validation of MODIS and AMSR-E sea surface temperatures[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2014, 119(4): 2583-2598. DOI:10.1002/2013JC009716

(  0) 0) |

| [8] |

Minnett P J, Alvera-Azcárate A, Chin T M, et al. Half a century of satellite remote sensing of sea-surface temperature[J]. Remote Sensing of Environment, 2019, 233: 111366. DOI:10.1016/j.rse.2019.111366

(  0) 0) |

| [9] |

Mathur A K, Agarwal V K, Panda T C. Validation of ERS-1/ATSR derived SST in Indian waters[J]. International Journal of Remote Sensing, 2002, 23(24): 5155-5163. DOI:10.1080/01431160110110965

(  0) 0) |

| [10] |

奚萌, 宋清涛, 林明森, 等. 西北太平洋红外辐射计海表温度数据交叉比对分析[J]. 海洋与湖沼, 2017, 48(3): 436-453. Xi M, Song Q T, Lin M S, et al. Comparison in multi-infrared products of sea surface temperature in northwest Pacific[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 2017, 48(3): 436-453. (  0) 0) |

| [11] |

Petrenko B, Ignatov A, Kihai Y, et al. Evaluation and selection of SST regression algorithms for JPSS VⅡRS[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2014, 119(8): 4580-4599. DOI:10.1002/2013JD020637

(  0) 0) |

| [12] |

Xu F, Ignatov A. In situ SST quality monitor (iQuam)[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2013, 31(1): 164-180.

(  0) 0) |

| [13] |

Wang H, Guan L, Chen G. Evaluation of sea surface temperature from FY-3C VIRR data in the Arctic[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2016, 13(2): 292-296. DOI:10.1109/LGRS.2015.2511184

(  0) 0) |

| [14] |

Embury O, Merchant C J, Corlett G K. A reprocessing for climate of sea surface temperature from the along-track scanning radiometers: Initial validation, accounting for skin and diurnal variability effects[J]. Remote Sensing of Environment, 2012, 116: 62-78. DOI:10.1016/j.rse.2011.02.028

(  0) 0) |

| [15] |

管磊, 陈锐, 贺明霞. ERS-1/ATSR海表温度在热带太平洋和西北太平洋的印证与分析[J]. 遥感学报, 2002(1): 63-69. Guan L, Chen R, He M X. Validation of sea surface temperature from ERS-1/ATRS in the tropical and northwest Pacific[J]. Journal of Remote Sensing, 2002(1): 63-69. (  0) 0) |

| [16] |

李汀, 琚建华. 孟加拉湾西南季风与南海热带季风的气候特征比较[J]. 地球物理学报, 2013, 56(1): 27-37. Li T, Ju J H. Comparision of climate features between the southwest summer monsoon of the Bay of Bengal and the South China Sea Summer Monsooon[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2013, 56(1): 27-37. (  0) 0) |

| [17] |

孙凤琴, 张彩云, 商少平, 等. 西北太平洋部分海域AVHRR、TMI与MODIS遥感海表层温度的初步验证[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2007(S1): 1-5. Sun F Q, Zhang C Y, Shang S P, et al. Primary validation of AVHRR/MODIS/TMI SST for part of the northwest Pacific[J]. Journal of Xiamen University (Natural Science), 2007(S1): 1-5. (  0) 0) |

| [18] |

杨洋. 热带东印度洋海表温度日变化的季节内和季节调整过程研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2015. Yang Y. The Seasonal and Intra-Seasonal Modulation of the Diurnal Cycle of Sea Surface Temperature in the Eastern Tropical Indian Ocean[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2015. (  0) 0) |

| [19] |

王剑. 中低纬度海表面温度日变化分析与数值模拟[D]. 北京: 国家海洋环境预报中心, 2017. Wang J. The Diurnal Amplitude Variations of Sea Surface Temperature in the Low and Mid Latitudes[D]. Beijing: National Marine Environmental Forecasting Center, 2017. (  0) 0) |

2. Sanya Oceanographic Institution, Ocean University of China, Sanya 572024, China;

3. Laboratory for Regional Oceanography and Numerical Modeling, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology(Qingdao), Qingdao 266237, China

2021, Vol. 51

2021, Vol. 51