1979年, Rice[1]首次用“气象炸弹”这一术语来描述短时间内中心气压迅速降低、强度急剧增强的气旋。1980年代, Sanders和Gyakum[2]给出了爆发性气旋(Explosive Cyclone, 简称EC)的定义,即气旋中心的海表面气压在24 h内下降24 hPa以上,气旋中心气压加深率达到一个Bergeron (1 Bergeron=1 hPa·h-1)及其以上的温带气旋。

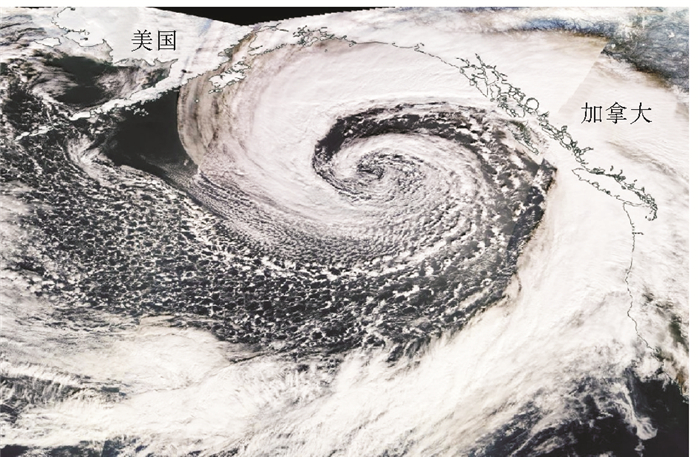

从卫星云图上看,爆发性气旋多伴有“螺旋”状云系。由于其多形成于中高纬度海面,发展速度快,且常常伴有大风,因此被认为是最危险的天气系统之一。由于海上观测资料相对于陆地要少,所以准确预报爆发性气旋的难度很大[3]。

学者们分析了爆发性气旋发展时的大尺度环流特征[4-5]和一些个例,指出:斜压不稳定[6-7]、位势涡度[8-9]、高空急流[10]等是对气旋爆发性发展有重要影响的几个物理因子。傅刚和张树钦[11]对爆发性气旋研究进行了回顾和总结。

前人对爆发性气旋的研究多局限在西北太平洋海域,对东北太平洋的爆发性气旋研究较少,且不够深入系统。由于东北太平洋也是船舶航行密集的区域,对这一区域爆发性气旋的研究分析和预报具有重要价值。研究发现[12],爆发性气旋在北太平洋发生的频率自西向东逐渐递减,气旋生成频率最大的地区在北太平洋西部。加深率在1.70~2.29 Bergeron之间为强爆发性气旋,加深率≥2.30 Bergeron为超强爆发性气旋。2000—2015年间东北太平洋上强爆性发气旋有11例,超强爆发性气旋有2例。

本文研究的是2006年12月23—27日在东北太平洋发生的一个爆发性气旋, 它是2000年10月—2015年4月之间东北太平洋上的气压值最低、且气旋中心气压加深率最大的爆发性气旋[13],最大加深率达2.83个Bergeron,气旋的中心气压最低值为945 hPa,生命周期约为4 d,移动路径穿过东北太平洋。

本文拟利用欧洲中期天气预报中心ERA-Interim的再分析数据等多种气象资料,分析该爆发性气旋的演变过程以及不同阶段的天气学特征,分析高空急流、低空急流、位势涡度(PV)和水汽通量等物理量对爆发性气旋发展的影响。

本文使用的是2004年Yoshida和Asuma[14]给出的爆发性气旋的定义公式,即把Sanders和Gyakum[2]给出的爆发性气旋的定义公式中的时间间隔由24 h调整为12 h:

| $ 气旋中心气压降低率 ({\rm hPa·h}^{-1)}=\\ ~~~\left[\frac{P_{t-6}-P_{t+6}}{12}\right] \cdot\left[\frac{\sin 60^{\circ}}{\sin \frac{\varphi_{t-6}+\varphi_{t+6}}{2}}\right]。$ | (1) |

式中:P为气旋中心的海平面气压,单位为hPa,为气旋地面中心所在纬度;下标t-6和t+6分别表示前后6 h的变量。

1 资料本文使用的资料如下:

(1) 欧洲中期天气预报中心ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 2006年12月ERA-Interim的再分析数据, 时间分辨率为6 h(00 UTC、06 UTC、12 UTC、18 UTC),空间分辨率为0.5°×0.5°,包括海表面气压场、位势高度场、气温场、比湿场、水平风场和垂直运动速度场,垂直分层为37层(1 000、975、950、925、900、875、850、825、800、775、750、700、650、600、550、500、450、400、350、300、250、225、200、175、150、125、100、70、50、30、20、10、7、5、3、2和1 hPa),下载地址为:http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=pl/。

(2) 美国国家航空航天局NASA(National Aeronautics and Space Administration)提供的2006年12月23—26日EOSDIS (Earth Observing System Data and Information System)极轨卫星云图, 下载地址为:https://worldview.earthdata.nasa.gov/。

(3) CIMSS (Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies)提供的GOES-EAST(Geostationary Operational Environment Satellite-EAST)的红外卫星云图,时间间隔为3 h, 下载地址为:http://tropic.ssec.wisc.edu/archive。

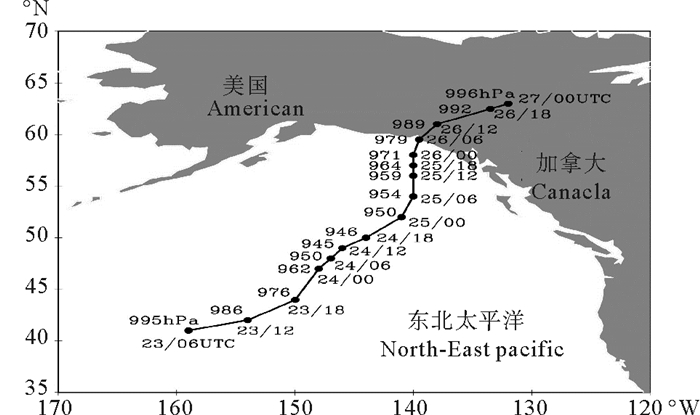

2 气旋演变过程首先分析气旋移动路径(见图 1)。2006年12月23日06 UTC,气旋形成于太平洋东北部,此后在东北太平洋上以较均匀的速度向东北方向移动并发展。24日12 UTC,气旋中心位于(49°N,146°W)附近,气旋中心气压值降到945 hPa,此后气旋继续向东北移动。25日06UTC,气旋中心向北移动,进入加拿大育空地区上空。26日06 UTC,气旋转而向东北方向移动,27日00 UTC,到达加拿大大不列颠哥伦比亚省上空后逐渐消亡。

|

图 1 2006年12月23日06 UTC至27日00 UTC气旋中心的移动路径 Fig. 1 The moving track of cyclone center from 06 UTC 23 to 00 UTC on 27 December, 2006 |

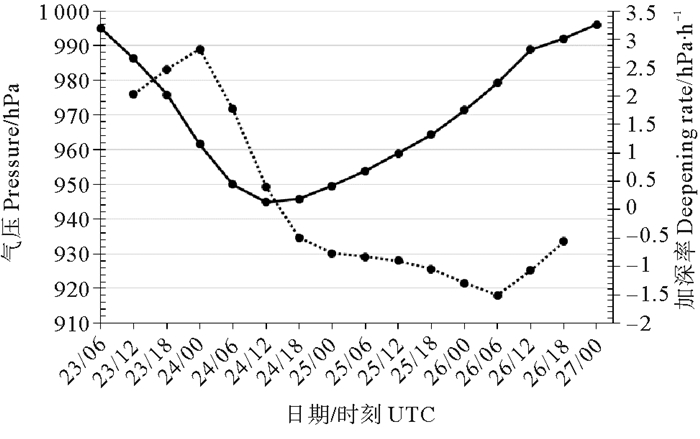

图 2为气旋中心气压和中心气压降低率随时间的变化曲线,可以看到,2006年12月23日06 UTC,气旋中心气压为995 hPa,至23日18UTC,气压下降至976 hPa,该时段的中心气压降低率由2.03 Bergeron上升至2.47 Bergeron。23日18 UTC后,气旋中心气压快速下降。23日18 UTC至24日06 UTC,气旋中心气压降低率达到2.83 Bergeron,且整个时段的降低率维持在1.7 Bergeron以上。此后气压下降速度减缓,至24日12 UTC,降至0.4 Bergeron,中心气压达到最小值945 hPa。此后,中心气压降低率由正值转负值,即气旋中心气压值开始缓慢上升。

|

图 2 气旋的海表面中心气压(实线,hPa)及中心气压降低率(虚线,Bergeron)随时间变化曲线 Fig. 2 Time series of central sea level pressure (solid line, hPa) of the cyclone and its deepening rate (dotted line, Bergeron) |

通过以上对气旋的移动路径、气旋的中心气压及气旋中心气压降低率的分析,并结合卫星云图特征,可以把气旋的演变过程划分为四个阶段:

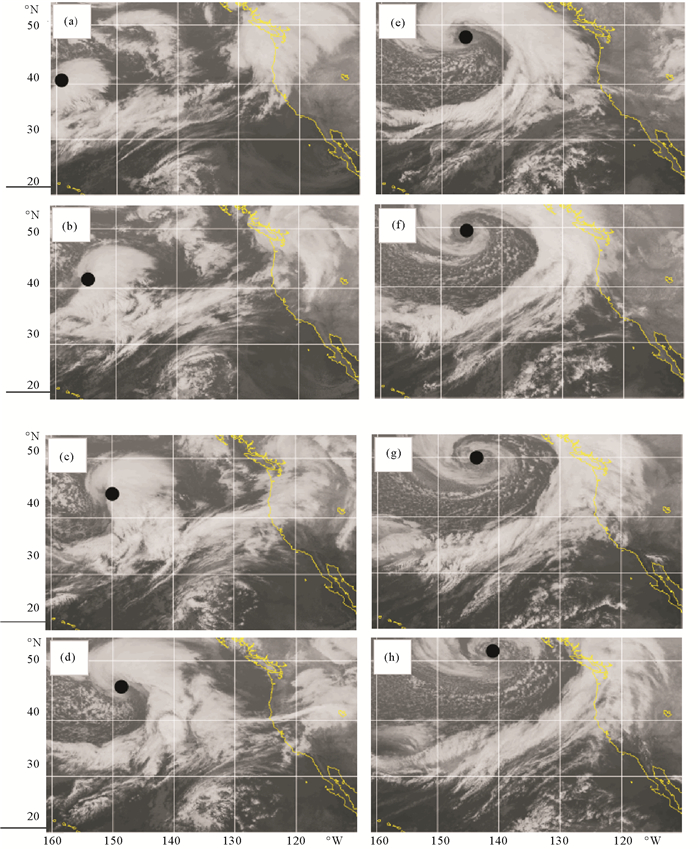

初始阶段(2006年12月23日06 UTC至23日12 UTC) 该阶段气旋中心位于东北太平洋上,云团边界不清晰,“螺旋”状结构不明显(见图 3(a)、3(b))。此时云团位置较气旋中心位置偏东南方向,云团呈西南-东北向。海表面中心气压下降,由995 hPa下降至986 hPa。

|

((a) 2006年12月23日06 UTC; (b) 23日12UTC; (c) 23日18 UTC; (d) 24日00 UTC; (e) 24日06 UTC; (f) 24日12 UTC; (g)24日18 UTC; (h) 25日00 UTC。圆点为气旋中心所在位置。(a) 06 UTC 23; (b) 12 UTC 23; (c) 18 UTC 23; (d) 00 UTC 24; (e) 06 UTC 24; (f) 12 UTC 24; (g) 18 UTC 24; (h) 00 UTC 2. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 3 2006年12月23日06 UTC至25日00 UTC的GOES-EAST红外卫星云图 Fig. 3 GOES-EAST satellite images from 06 UTC 23 to 00 UTC on 25 December, 2006 |

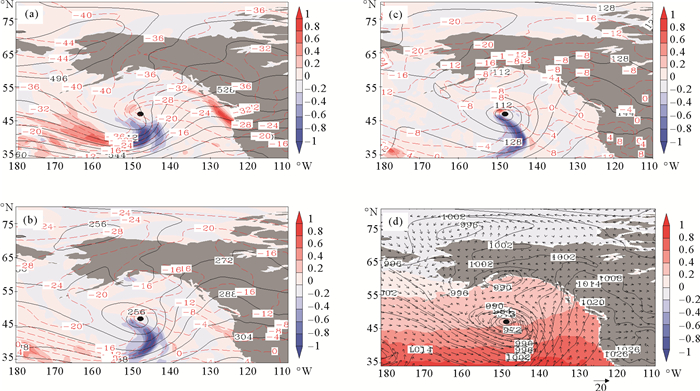

发展阶段(2006年12月23日13 UTC至24日00 UTC) 该阶段云团进一步向东北移动,组织更加紧密。气旋整体受海洋下垫面的影响,云团边界逐渐清晰。24日00 UTC,云团演变成清晰的“逗点”状结构(见图 3(d)),气旋中心气压快速下降。24日00 UTC气旋中心气压降低率达到2.83 Bergeron,且整个时段维持在2.0 Bergeron以上。500 hPa上,气旋上游的槽加深并向东移动,24日00 UTC(见图 4(a))气旋位于槽前位置,槽后冷平流,有利于地面气旋的发展。温度槽落后于位势高度槽,表明大气斜压性强。700 hPa上,24日00 UTC(见图 4(b))等高线闭合,槽后冷平流,温度槽落后于位势高度槽,气旋中心上空附近有强烈上升运动。850 hPa上,24日00 UTC(见图 4(c))地面气旋位于闭合等高线内,槽后冷平流,在气旋南部和东北部等温线与等位势高度线的夹角近似为90°。海平面上,24日00 UTC(见图 4(d))气旋中心气压为961.6 hPa,气旋东南部风速较大,气旋式切变较强,来自于暖洋面的暖湿气流向气旋内部提供水汽。卫星云图显示,发展阶段气旋东西向跨度超过20个经度(见图 3(d))。

|

((a) 500 hPa位势高度场(实线,间隔80 gpm),温度场(虚线,间隔4 ℃)和温度平流场(填色,间隔0.2×10-3 ℃·s-1); (b) 700 hPa位势高度场(实线,间隔80 gpm),温度场(虚线,间隔4 ℃)和温度平流场(填色,间隔0.2×10-3 ℃·s-1); (c) 850 hPa位势高度场(实线,间隔80 gpm),温度场(虚线,间隔4 ℃)和温度平流场(填色,间隔0.2×10-3 ℃·s-1); (d)海表面气压场(实线,间隔6 hPa),海表面温度场(填色,间隔4 ℃)和10 m高度风场(箭头,m·s-1)。圆点为气旋中心所在位置。(a) 500 hPa: Geopotential height (Solid, 80 gpm interval), air temperature (Dashed, 4 ℃ interval) and temperature advection (Shaded, 0.2×10-3 ℃·s-1 interval); (b) 700 hPa: Geopotential height (Solid, 80 gpm interval), air temperature (Dashed, 4 ℃ interval) and temperature advection (Shaded, 0.2×10-3 ℃·s-1 interval); (c) 850 hPa: Geopotential height (Solid, 80 gpm interval), air temperature (Dashed, 4 ℃ interval) and temperature advection (Shaded, 0.2×10-3 ℃·s-1 interval); (d) Sea level pressure (Solid, 6 hPa interval), sea surface temperature (Shaded, 4 ℃ interval) and 10 m wind (Arrows, m·s-1). Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 4 2006年12月24日00 UTC的天气图 Fig. 4 Weather charts at 00 UTC 24 December, 2006 |

成熟阶段(2006年12月24日01 UTC至24日18 UTC) 气旋继续向东北移动,移向加拿大,云团由“逗点”状逐渐演变为“螺旋”状(见图 3(f))。从24日的MODIS卫星云图上也可看出,云团边界清晰,整个云系呈清晰的“螺旋”状结构(见图 5)。至24日12 UTC,气旋中心气压降低率为0.4 Bergeron,中心气压达到最小值945 hPa。

|

图 5 2006年12月24日MODIS Terra卫星云图上显示的东北太平洋上有“螺旋”状云系 Fig. 5 MODIS Terra satellite visible image showed the spiral cloud pattern over the Northeastern Pacific on 24 December, 2006 |

衰亡阶段(2006年12月24日19 UTC至27日00 UTC) 云团边界逐渐模糊,气旋北部的“螺旋”状云团开始减弱,而南部的云带开始进一步扩展,云系逐渐向东北移动,移向加拿大的陆地上,云团南部的细长云带掠过东北太平洋。中心气压降低率由正值转为负值,气旋中心气压值开始缓慢上升。

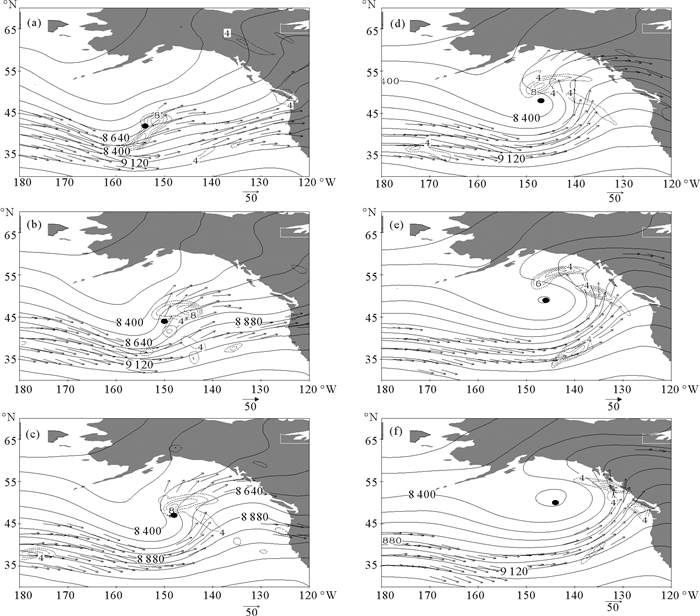

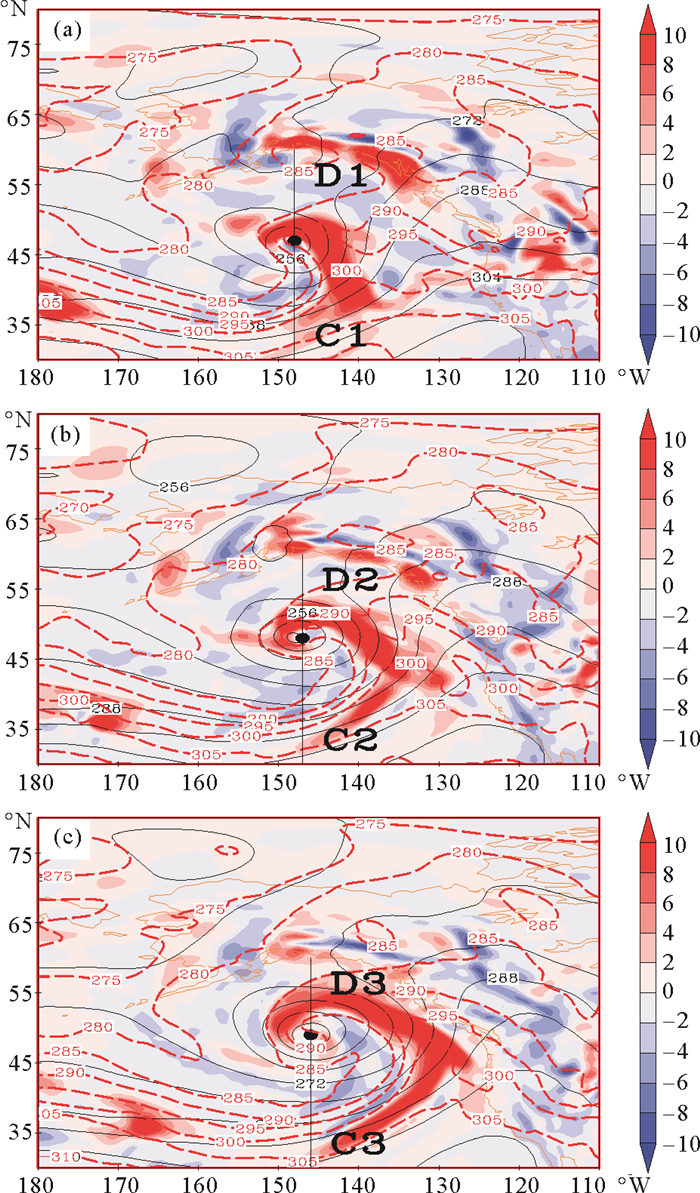

3 高空形势分析朱乾根等[15]指出,急流是指一股强而窄的气流带,急流中心最大风速在对流层上部必须大于或等于30 m·s-1,它的风速水平切变量级为每10 km/5 m·s-1,垂直切变量级为5~10 m·s-1·km-1。本文定义高空急流在对流层上部,急流中心最大风速大于50 m·s-1。300 hPa的高空形势分析表明,高空急流始终存在于气旋上游。23日12 UTC的300 hPa (见图 6(a))上,地面气旋位于槽前。高空急流呈气旋式弯曲。气旋中心位于西北-东南向的高空急流出口区的左侧强辐散区内。Uccellini[10]指出高空急流有利于气旋爆发性发展。随后12 h内(见图 6(b)、6(c)),槽东移并加深,地面气旋仍位于槽前。高空急流沿等位势高度线,气旋式弯曲曲率增大,强辐散区东移,气旋中心依然位于高空急流出口区的左侧强辐散区内,气旋上空辐散加强,有利于低空气旋的发展。24日12 UTC(见图 6(d)),槽进一步加深,高空急流与高空槽部的等位势高度线的走向大体一致。在随后的12 h(见图 6(e)、6(f)),气旋中心远离高空急流出口区的左侧强辐散区,气旋强度也减弱。高空急流对气旋的快速发展提供了至关重要的外部环境。

|

((a)2006年12月23日12 UTC; (b)23日18 UTC; (c)24日00UTC; (d)24日06 UTC; (e)24日12 UTC; (f)24日18 UTC.圆点为气旋中心所在位置.(a) 12 UTC 23; (b) 18 UTC 23; (c) 00 UTC 24; (d) 06 UTC 24; (e) 12 UTC 24; (f) 18 UTC 24 December, 2006. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 6 300 hPa位势高度场(实线,间隔120 gpm),散度场(虚线,间隔10-5 s-1)和风速(箭头,m·s -1,大于50 m·s -1) Fig. 6 Geopotential height (Solid, 120 gpm interval), divergence of horizontal wind (Dashed, 10-5 s -1 interval) and wind vector (Arrows, m·s-1, greater than 50 m·s-1) at 300 hPa |

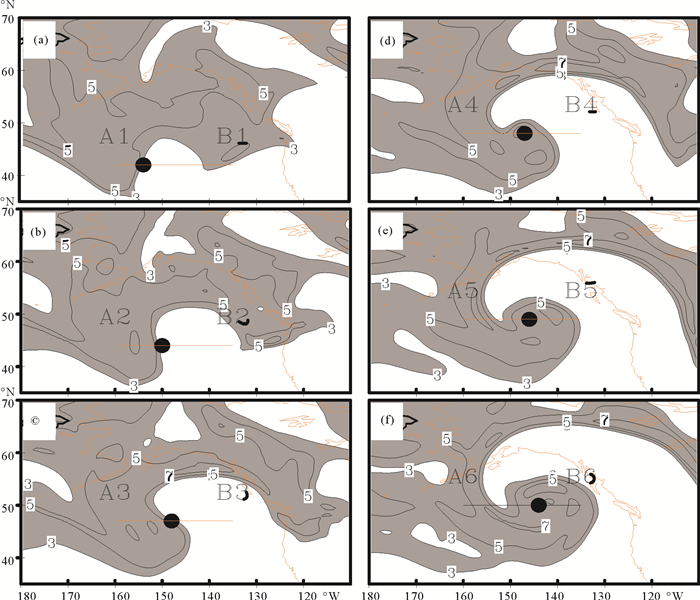

图 7为300 hPa的PV分布。23日12 UTC(见图 7(a)),PV大值区位于气旋中心的西北部和东北部,最大值达到7 PVU以上,气旋中心上空PV值较小,为3 PVU左右,气旋东南部的PV值大于8 PVU,气旋中心距PV大值区距离较远。6 h后(见图 7(b)),气旋中心上空的PV值上升到8 PVU以上,其西部的PV大值区向气旋中心逼近,12 h(见图 7(c))后,气旋中心上空的PV值达到9 PVU。24日06 UTC(见图 7(d)),PV大值区到达地面气旋上空,且其东南部呈“钩”状分布,气旋中心位于“钩”状结构的中部,其上空的PV值达到10 PVU以上,此时气旋中心气压最低。Pang和Fu[16]指出,爆发性气旋的PV经常在高空呈“钩”状分布。24日12 UTC(见图 7(e)),“钩”状结构更加显著,气旋上空的PV值减小到9 PVU。此后的6 h(见图 7(f)),PV的“钩”状结构继续呈气旋式弯曲,气旋中心上空的PV值略有降低,此时的气旋中心气压开始回升。Novak等[17]曾指出,由爆发性气旋引起的大型降水中,61%的事件与上层“钩”状PV异常有关。

|

((a)2006年12月23日12 UTC; (b)23日18 UTC; (c)24日00 UTC; (d)24日06 UTC; (e)24日12 UTC; (f)24日18 UTC。大于3 PVU的区域标阴影,线AiBi(i=1, …, 6)用于分析垂直剖面,圆点表示气旋中心位置.(a)12 UTC 23;(b)18 UTC 23; (c)00 UTC 24; (d)06 UTC 24; (e)12 UTC 24; (f)18 UTC 24 December, 2006. The areas above 3 PVU are shaded. Lines AiBi(i=1, …, 6) are used for the vertical cross section analyses later. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 7 300 hPa位涡水平分布(实线,间隔2 PVU,大于3 PVU,1 PVU=10-6 kPa-1 m·s-1) Fig. 7 Potential vorticity at 300 hPa (Solid, 2 PVU interval, above 3 PVU, 1 PVU=10-6 kPa-1 m·s-1) |

低空急流(Low-Level Jet, 简写为LLJ)通常指在对流层近地面附近2~3 km高度处发现的急流①。朱乾根等[15]把600 hPa以下出现的强而窄的气流称为低空急流。本文定义低空急流在对流层近地面附近2~3 km处,急流中心最大风速大于30 m·s-1。

① 引自http://glossary.ametsoc.org/wiki/Low-level_jet.

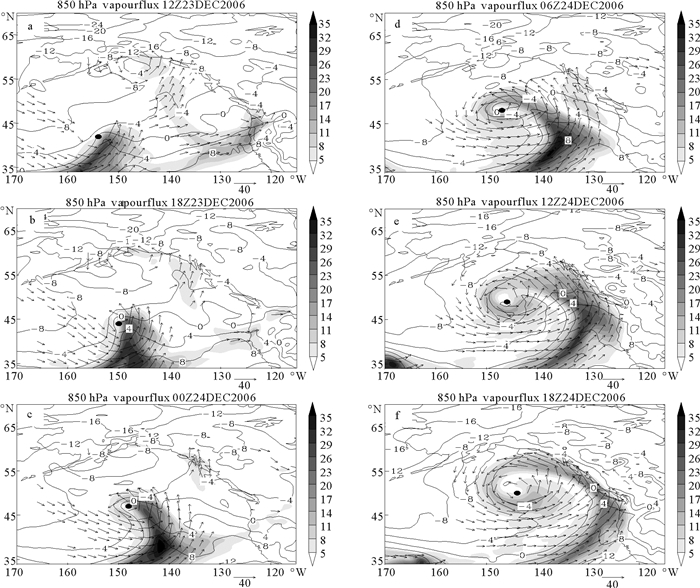

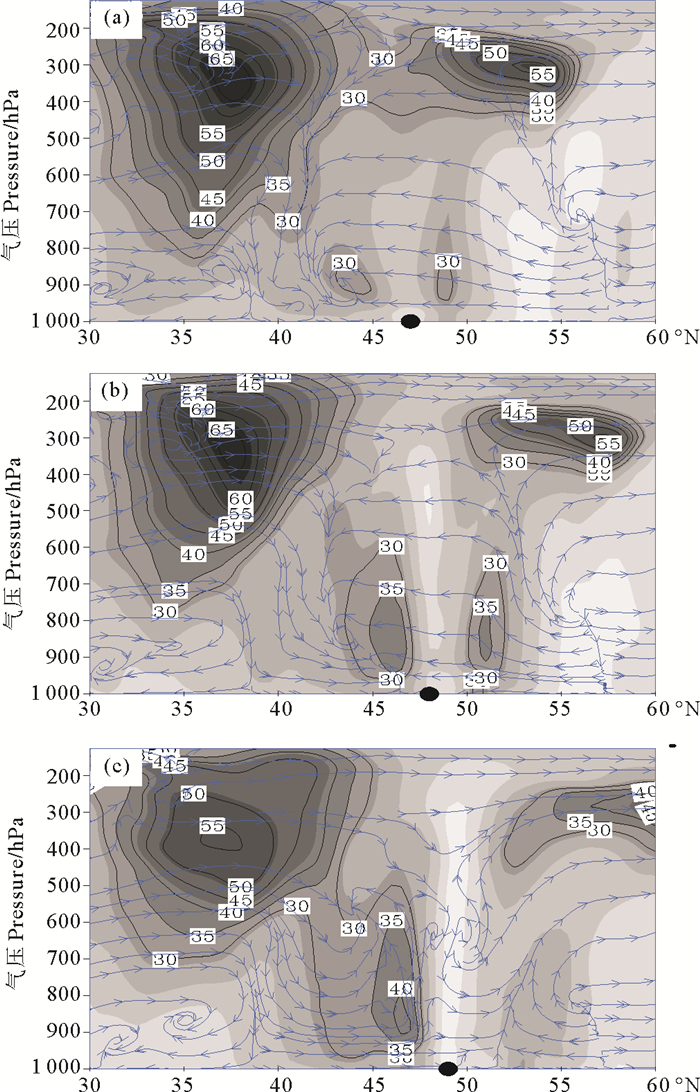

首先分析850 hPa层上的水汽通量、风场和温度场分布图。23日12时(见图 8(a)),爆发性气旋处于初始阶段,较弱的低空急流位于气旋南侧。水汽通量场位于气旋中心南侧。23日18时(见图 8(b)),低空急流逐渐加强,水汽通量场逐步演变成带状分布,风场与等温线几乎垂直,气旋中心东南侧为暖平流,低空急流将暖湿气流向气旋中心输送,为气旋发展提供能量。24日00时(见图 8(c)),气旋处于发展阶段,气旋东移,低空急流随之东移,位于气旋的东南部,强度变大。水汽通量场逐渐弯曲形成“钩”状分布,气旋东侧依然是暖平流,低空急流携带着暖湿气流进一步向气旋中心输送,促使气旋进一步发展。24日06时(见图 8(d)),气旋进一步东移,水汽通量场呈“螺旋”状分布,与此时的卫星云图“螺旋”状分布相呼应。24日12时(见图 8(e)),“螺旋”头部的水汽通量减弱,且气旋头部的风向平行等温线,暖平流较弱,即暖湿气流停止向气旋中心输送,气旋不再继续发展。24日18时(见图 8(f)),低空急流减弱, 水汽通量减小,气旋进入衰亡阶段。由于水汽通量场的形状与同时刻卫星云图上云系形状相吻合,表明该气旋的爆发性发展与低空急流向气旋中心输送的暖湿气流有密切联系。

|

((a)2006年12月23日12 UTC; (b)23日18 UTC; (c)24日00 UTC; (d)24日06 UTC; (e)24日12 UTC; (f)24日18 UTC.圆点表示气旋中心位置.(a)12 UTC 23;(b)18 UTC 23;(c)00 UTC 24;(d)06 UTC 24;(e)12 UTC 24;(f)18 UTC 24 December, 2006. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 8 850 hPa的水汽通量(填色,间隔300 kg·m-2·m·s -1)、风场(箭头,m·s-1,大于15 m·s -1)及温度场(实线,间隔4 ℃) Fig. 8 Water vapor flux(Shaded, 300 kg·m-2·m·s -1 interval), wind vector (Arrows, m·s-1, greater than 15 m·s-1) and air temperature (Dashed, 4 ℃ interval) at 850 hPa |

再分析700 hPa层上位温、垂直速度和位势高度场的水平分布。24日00时(见图 9(a)),根据等位温线密集程度确定锋面位置,气旋中心西南侧等位温线相对东侧更为密集,说明气旋西南侧有较强冷锋,东侧有相对较弱的暖锋。气旋中心东北侧有强上升运动,这与高空急流出口区左侧的强辐散区相对应(见图 6(c)),气旋西南侧冷锋后区域,有明显的下沉运动。24日06时(见图 9(b)),冷锋向东移动,冷锋后下沉运动区域向东移动,气旋东北侧的上升运动区域依然与高空急流出口区左侧的强辐散区相对应(见图 6(d))。24日12时(见图 9(c)),冷暖锋锢囚,冷锋后下沉运动区域向东移动且变强,上升运动区域与高空急流出口区左侧的辐散场依然对应(见图 6(e))。分析表明,暖锋后冷锋前,有强上升运动,与高空急流出口区左侧的辐散场对应,说明高空急流会引起低空辐合高空辐散,促进气旋发展;而冷锋后区域,有明显的下沉运动,我们主要研究这一区域的高空动量下传对低空急流的影响。

|

((a)2006年12月24日00 UTC; (b)24日06 UTC; (c)24日12 UTC。线CiDi(i=1, …, 3)用于分析垂直剖面,圆点表示气旋中心位置.(a) 00 UTC 24; (b) 06 UTC 24; (c)12 UTC 24. Lines CiDi(i=1, …, 3) are used for the vertical cross section analyses later. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 9 700 hPa的垂直速度(填色,间隔2×10-2 m·s -1),位势高度场(实线,间隔80 gpm)和位温场(红色虚线,间隔5 K) Fig. 9 Vertical velocity (Shaded, 2×10-2 m·s -1 interval), geopotential height (Solid, 80 gpm interval) and potential temperature (Red dashed, 5 K interval) at 700 hPa |

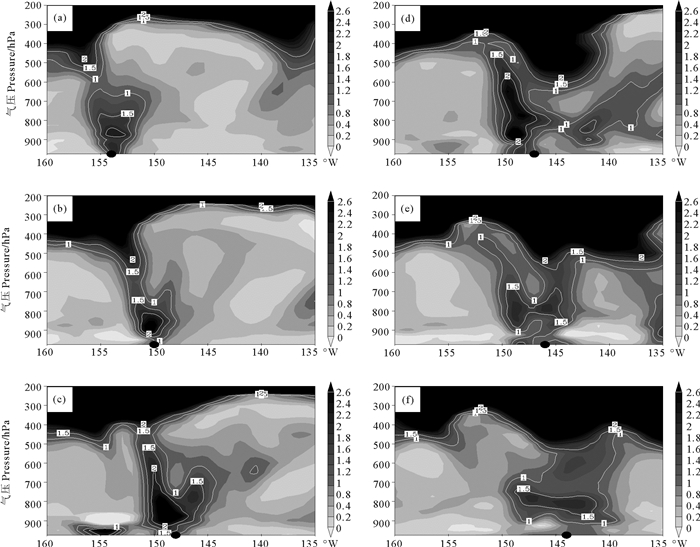

首先分析PV的垂直分布特征,图 10为沿线AiBi(i=1, …, 6)所做的PV垂直剖面分布图。气旋刚形成时,其上游高空已有PV大值区存在。23日12 UTC(见图 10(a)),400 hPa以上有PV的大值区,PV等值线呈波状分布。气旋中心上空400 hPa处PV下传至600 hPa,且呈现西倾趋势,地面气旋上空900 hPa处有一PV正异常。23日18 UTC(见图 10(b)),1 PVU的等值线把低层和高层的PV大值区连接形成一条细长的PV舌,随高度向西倾斜,2 PVU等值线的高度降低,地面气旋上空900 hPa处依然存在PV正异常,地面气旋气压中心位置与400 hPa处明显的下伸的PV舌相对应。此时高空系统发展强盛,中低层处于PV低值区。6 h后(见图 10(c)),400 hPa以上的PV大值区范围扩大,400 hPa上PV舌下传明显,且变粗,1 PVU等值线下传至地面,低层900 hPa附近的PV正异常范围扩大。此时气旋西侧的PV值仍大于气旋东部,且PV分布自地面到高空向西倾斜。下层PV大值中心的出现是中低层系统强烈发展的结果。24日06 UTC(见图 10(d)),高空PV大值区范围进一步扩大,400 hPa地面气旋上空的PV下传更加明显,由细窄的舌状分布向外扩展,1 PVU等值线包围的范围扩大,2 PVU等值线的高度降低到600 hPa,900 hPa附近的PV正异常中心强度减弱,800 hPa附近出现一个弱的PV正异常。6 h后(见图 10(e)),PV舌减弱,气旋东西两侧的PV值大致相当。24日18 UTC(图 10f),1 PVU等值线上抬至900 hPa,PV舌减弱且无西倾趋势,气旋东部的PV正异常范围扩大。

|

((a)2006年12月23日12 UTC; (b)23日18 UTC; (c)24日00 UTC; (d)24日06 UTC; (e)24日12 UTC; (f)24日18 UTC.圆点表示气旋中心位置.(a)12 UTC 23; (b)18 UTC 23;(c)00 UTC 24;(d)06 UTC 24;(e)12 UTC 24;(f)18 UTC 24 December, 2006. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 10 沿线AiBi(i=1, …, 6)的PV垂直剖面分布图(间隔0.5 PVU) Fig. 10 Vertical section analyses for potential vorticity (0.5 PVU interval) along the lines AiBi(i=1, …, 6) |

再分析高空动量的下传,图 11为沿CiDi(i=1, …, 3)作的风速的垂直剖面和经向风与垂直速度的合成流线图。24日00 UTC(见图 11(a)), 高空急流位于对流层上层,急流中心最大风速超过65 m·s-1,根据流线可以看出气旋中心以南的上空为下沉运动,对应于气旋西南侧冷锋后有明显下沉运动的区域(见图 9(a)),流线从对流层上层高空急流区域风速大值区流向850 hPa附近的低空急流区域,高空动量下传,气旋中心南侧的低空急流加强(见图 8(c)),急流中心最大风速超过30 m·s-1。24日06 UTC(见图 11(b)), 流线依然从高空急流区域风速大值区流向低空急流区域,高空动量继续下传,气旋中心上空的低空急流加强(见图 8(d)),急流中心最大风速达到35 m·s-1。24日12UTC(见图 11(c)), 高空动量继续下传,气旋中心南侧上空的低空急流达到40 m·s-1。由此可见, 对流层上层的高空急流在气旋爆发的过程中始终存在于气旋上游;低层的低空急流初始阶段很弱,在气旋加深率最大时刻24日00 UTC加强,与高空动量下传有关。

|

((a)2006年12月24日00 UTC; (b)24日06 UTC; (c)24日12 UTC。黑色等值线区域为风速≥30 m·s -1区域,圆点为气旋中心所在位置。(a) 00 UTC 24; (b)06 UTC 24;(c)12 UTC 24 December, 2006. The black contour areas indicate the wind speed ≥30 m·s -1 areas. Black dots indicate the positions of cyclone center.) 图 11 沿线CiDi(i=1, …, 3)的风速的垂直剖面(填色,间隔10 m·s-1)及南北向风v和垂直速度w×102的流线图(蓝色流线) Fig. 11 Vertical cross section analyses of wind speed(10·m·s-1 interval) along the lines CiDi(i=1, …, 3) and streamline (blue stream) |

本文利用各种观测资料对2006年12月23—27日发生在东北太平洋上的一个爆发性气旋进行了初步分析,探讨了高空急流、低空急流、位势涡度(PV)、水汽通量等等物理量对爆发性气旋的影响,得到以下结论:

(1) 气旋生成于太平洋东北部,对流层上层的高空急流在气旋爆发的过程中始终存在于气旋上游。300 hPa的高空急流呈非纬向型的气旋式弯曲,气旋中心位于西北-东南向的高空急流出口区的左侧强辐散区内,低空辐合,高空辐散,促进气旋发展;另一方面, 在冷锋后下沉运动区域,高空动量不断下传, 加强了低空急流。

(2) 气旋在初始阶段,其上游高空已有PV大值区存在,随着其爆发性发展逐渐演变成“钩”状结构且呈气旋式弯曲;气旋中心上游高层的PV正异常下传,PV大值区连接形成一条细长的PV舌,且分布自地面到高空向西倾斜,在气旋发展阶段低层出现PV大值中心,这是中低层系统强烈发展的结果。

(3) 爆发性气旋在初始阶段,较弱的低空急流位于气旋南侧。低空急流逐渐加强,随着气旋东移,气旋中心东南侧为暖平流,低空急流将暖湿气流向气旋中心输送,水汽通量场随着气旋的发展由带状分布弯曲形成“钩”状分布,之后演化为“螺旋”状分布。由于水汽通量场的形状与同时刻卫星云图上云系形状相吻合,表明该气旋的爆发性发展与低空急流向气旋中心输送的暖湿气流有密切联系。

| [1] |

Rice R B. Tracking a Killer Storm[J]. Sail, 1979, 10: 106-107.

(  0) 0) |

| [2] |

Sanders F, Gyakum J R. Synoptic-dynamic climatology of the "Bomb"[J]. Monthly Weather Review, 1980, 108: 1589-1606. DOI:10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [3] |

Sanders F. Explosive cyclogenesis over the West-Central North Atlantic Ocean、1981-84. Part Ⅱ. evaluation of LFM model performance[J]. Monthly Weather Review, 1986, 114: 2207-2218. DOI:10.1175/1520-0493(1986)114<2207:ECOTWC>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [4] |

Konrad C E, Colucci S J. Synoptic climatology of 500 mb circulation changes during explosive cyclogenesis[J]. Monthly Weather Review, 1988, 116: 1431-1443. DOI:10.1175/1520-0493(1988)116<1431:SCOMCC>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [5] |

Kelly R W P, Gyakum J R, Roebber P J. A diagnostic study of the early phases of sixteen Western North-Pacific cyclones[J]. Journal of the Meteorological Society of Japan, 1994, 72: 515-530. DOI:10.2151/jmsj1965.72.4_515

(  0) 0) |

| [6] |

Bosart L F. The presidents′ day snowstorm of 18-19 February, 1979: A subsynoptic-scale event[J]. Monthly Weather Review, 1981, 109: 1542-1566. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<1542:TPDSOF>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [7] |

Anthes R A, Kuo Y H, Gyakum J R. Numerical simulations of a case of explosive marine cyclogenesis[J]. Monthly Weather Review, 1983, 111: 1174-1188. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<1174:NSOACO>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [8] |

Bosart L F, Lin S C. A diagnostic analysis of the presidents′ Day Storm of February 1979[J]. Monthly Weather Review, 1984, 112: 2148-2177. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<2148:ADAOTP>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [9] |

Hoskins B J, Mcintyre M E, Robertson A W. On the use and significance of isentropic potential vorticity maps[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1985, 111: 877-946. DOI:10.1002/qj.49711147002

(  0) 0) |

| [10] |

Uccellini L W. The coupling of upper and lower tropospheric jet streaks and implications for the development of severe convective storms[J]. Monthly Weather Review, 1979, 107: 682-703. DOI:10.1175/1520-0493(1979)107<0682:TCOUAL>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [11] |

傅刚, 张树钦, 庞华基, 等. 爆发性气旋研究的回顾[J]. 海洋气象学报, 2017, 37: 10-19. Fu G, Zhang S Q, Pang H J, et al. Review of researches on explosive cyclones[J]. Journal of Marine Meteorology, 2017, 37(1): 10-19. (  0) 0) |

| [12] |

张树钦, 傅刚. 北太平洋爆发性气旋的统计特征[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2017, 47(8): 13-22. Zhang S Q, Fu G. Statistical Features of explosive cyclones over the Northern Pacific[J]. Periodical of Ocean University of China, 2017, 47(8): 13-22. (  0) 0) |

| [13] |

张树钦.北太平洋爆发性气旋的统计特征及发展机理研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2018: 1-242. Zhang S Q. Statistical Characteristics and Development Mechanisms of Explosive Cyclones over the Northern Pacific[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2018. (  0) 0) |

| [14] |

Yoshida A, Asuma Y. Structures and environment of explosively developing extratropical cyclones in the Northwestern Pacific Region[J]. Monthly Weather Review, 2004, 132: 1121-1142. DOI:10.1175/1520-0493(2004)132<1121:SAEOED>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [15] |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法(第四版)[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 194-195. Zhu Q G, Lin J R, Shou S W, et al. Theory and Methodology of Meteorology[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2000: 194-195. (  0) 0) |

| [16] |

Pang H J, Fu G. Case study of potential vorticity tower in three explosive cyclones over eastern Asia[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 2017, 74: 1445-1454. DOI:10.1175/JAS-D-15-0330.1

(  0) 0) |

| [17] |

Novak D R, Colle B A, Aiyyer A R. Evolution of mesoscale precipitation band environments within the comma head of Northeast U. S. cyclones. cyclonesast U[J]. Monthly Weather Review, 2010, 138: 2354-2374. DOI:10.1175/2010MWR3219.1

(  0) 0) |

2019, Vol. 49

2019, Vol. 49