一个城市的魅力不在于要多么现代气派,而在于特色要鲜明,被赋予了某种独特的文化气质。也就是说,一个城市的特色主要是靠文化要素来体现的,文化是一种恒久不变的东西,在长期历史发展中积淀并延续下来,影响到人们的生活方式,也影响到一个城市的风貌。法国的巴黎、意大利的罗马、英国的伦敦、德国的科隆、奥地利的维也纳,以及我国北京、上海、广州、苏州、杭州、西安等,无不以其鲜明独特的文化风貌吸引着世人的目光。

美国城市学家帕克说道:“城市,绝不仅仅是许多单个人组成的集合体,也不是各种社会设施,如街道、建筑物等的聚合体,更不是各种服务部门和管理机构的简单相加构成的,城市,是一种心理状态,是由各种礼俗和传统构成的统一体,是这些礼俗中所包含并随着传统而流传的那些统一思想和感情的整体。”[1](P1)从这个意义上讲,保护好一个城市固有的文化风貌和文化传统,对于城市发展来说非常重要。

一、当今全球城市发展面临的共同难题当今世界城市面临转型发展,目的是为了更好地适应现代社会发展的需要。在转型发展过程中,走向现代化成为许多城市的共同追求。我们看到,越来越多的城市把现代化作为城市发展的重要指标,楼盖得越来越高,越来越气派和豪华,大量的传统民居建筑不断被拆除,代之而起的是各种名目的新式住宅区、写字楼、CBD和商厦等。传统文化遗产伴随城市的现代化转型面临着极大的生存困难,甚至面临着灭顶之灾。许多城市越来越失去了特色,变得千篇一律。但同时我们也看到,也有许多城市面对现代化的冲击反而更加重视保护城市的传统文化风貌,通过各种方式在精心维护城市文化遗产,包括传统建筑和古老街区。

德国是世界上保护城市文化遗产做得比较好的国家,有许多成功的经验值得我们借鉴,比如像得累斯顿这样的古老城市,在德国享有“文化之都”的美誉,几乎看不到现代化的高楼大厦,整个城市充满历史感,老建筑、老街区、老教堂特别多。但在德国的一些大城市,现代化与传统文化的冲突表现得比较突出,高楼大厦越盖越多,直接威胁到传统建筑和古老街区的生存。法兰克福作为欧洲重要金融中心,为了城市发展的需要,近年来建了很多现代化的高楼,而且很多高楼建在传统历史文化区内,和许多古老教堂、修道院、歌剧院、广场等历史建筑毗邻而居。当地居民对现代建筑挤占传统建筑的做法十分反感,纷纷表达他们的不满。这其实反映出在现代化背景下,传统文化及其作为载体的古老建筑、街区面临的命运。这种情况在许多城市中都存在,为了有效解决这一矛盾,许多城市把老城区和新城区分开,老城区重在保护,新城区重在建设,通过这样的方式来解决由城市发展带来的传统文化遗产保护与现代化建设之间的矛盾。韩国首尔是现代化的国际大都市,但也非常重视保护本民族传统文化遗产,在市中心就专门规划出多个韩屋村这样的传统民居群落作为历史文化风貌的载体,通过活化利用来突显传统特色。日本则从20世纪50年代开始,就颁布了《文化财保护法》(Japanese Law for the protection of Cultural Properties),通过法律的手段推动历史文化街区的保护和再生,不允许大拆大建。

法国巴黎也是文化遗产众多的城市,有大量的传统建筑和古老街区,这些珍贵的历史文化遗产不允许巴黎搞大规模城市开发建设,以免对文化遗产造成破坏。但巴黎作为国际大都市,显然不满足只有历史文化遗产,这样会对城市发展带来很大制约。如何解决这一矛盾,巴黎采用了分开建设的方案,在历史文化保护区之外,建造一些现代化高楼,形成巴黎的副中心和CBD,通过这种方式来解决传统文化保护与现代城市发展的矛盾。如巴黎西北部的拉德芳斯是巴黎最主要的中央商务区(CBD),位于市区和郊区的结合部,这里除了高楼林立,还建了巴黎新的地标建筑新凯旋门,而且这个新凯旋门正对着远处的古老的凯旋门,预示着传统与现代的连接,其设计可谓十分精巧。北京城市发展也采用了这样的思路,在传统文化风貌比较集中的东城区、西城区和崇文区,尽量减少新建现代化的高楼,以维护传统文化风貌的完整性,体现古老北京的文化特色,而在东部朝阳区的国贸一带,则形成了北京的财富中心和中央商务区,作为新北京的象征。这一带聚集了中央电视台新大楼、国贸大厦、各类高档写字楼以及在建的北京最高建筑“中国尊”等。当然,这样的解决方案是不是最佳的,也会引起很多争议,这主要涉及到北京作为我国首都的定位是什么,是承担经济功能?还是像世界其他首都那样,主要承担政治功能和文化功能?对这个问题的不同看法也就决定了人们对城市发展的不同认识。很显然,北京不想只是作为中国的文化中心和政治中心,还想成为经济中心和财富中心。

就传统民居而言,随着城市化进程的加快,许多传统民居面临着在现代化面前如何生存的问题,尤其是那些地处城市中心或周边的传统民居消失得更快,也更容易受到城市化进程的影响。随着城市范围的扩大,许多城市都在搞大规模的旧城改造、旧村改造,传统民居面临着被拆除的厄运,能够保留下来的越来越少。传统民居是一个城市最具代表性的传统文化载体,具有突出的地域性特征,最能体现和反映一个城市和地区的文化特色。城市中的传统民居过去很多都是传统村落的一种聚集形态,随着城市的发展逐渐演变为城市民居。从城市发展来看,城市是在村落的基础上经过不断的聚合而成的,这在世界上也是一种普遍现象。从这个意义上讲,村落是城市的早期形态,最初城市和村落是没有太大区别的,城市是在村落基础上逐渐发展来的,用恩格斯的话说就是:“只要它用壕沟和城墙防守起来,村落制度也就变成了城市制度。”[2](P361)美国城市学家刘易斯·芒福特也说道,城市是聚集、众多、包围成圈的城墙。[3]从这个意义上讲,城市与村落具有天然的联系,城市就是在村落基础上发展而来的,今天许多城市中存在的城中村现象,也表明了它们之间的密切联系。

由于城市是在村落基础上发展来的,因此城市必然保留着许多村落文化和生活方式的遗存,形成城市和乡村的二元性,这在许多城市中都不难看到。但随着城市化进程的加快,城市村落消失得很快,许多村落变成了城市,或是被改造为城市,村落在城市中的生存变得更加困难,只有那些远离城市的地区,村落文化保存得才相对完整,但也不同程度地受到城市化影响。江浙的乌镇、西塘、周庄、同里、南浔、锦溪、千灯、木渎等古村镇,保留了较多江南村落文化元素,这些地方自然就成为现代人寻访古村落的热点。另外像安徽的西递、宏村、歙县,也保留了大量的徽派民居建筑等村落文化遗产,成为研究徽派建筑难得的实物资料。云南的云南驿、沙溪、和顺、双廊、束河等,也留下了很多与古村落有关的历史人文遗迹,如商铺、马厩、茶马驿站、古戏台、洞经音乐、民居建筑、民族风情、宗教传统等。这些古村落文化,承载了许多古老的文化传统和习俗惯例。但伴随着近年来城镇化进程的推进,如何保存好这些传统村落文化,如何让古老的村落文化与现代城市文明相伴相生,这已经成为当代社会面临的难题。

二、山东半岛沿海城市村落现状考察山东半岛濒临黄河和渤海,被称作“海上山东”,在17个地级市中有7个是直接靠海的,还有几个是间接靠海的,因此,山东是典型的沿海省份,海洋文化特色鲜明,齐鲁文化中的齐文化就是海洋文化,也称作海岱文化,以青岛、烟台、威海、潍坊、滨州、日照、东营为代表。而鲁文化为内陆文化,以鲁西南、鲁南、鲁北地区的临沂、济宁、菏泽、枣庄、聊城、德州、莱芜、泰安等为代表。齐鲁文化具有海洋文化和内陆文化并存的特点,也形成了山东文化的二重性,对山东人传统精神性格产生了潜在影响,一方面体现了沿海地区人们普遍具有的开放、进取、重工尚商、崇利善变[4]的特点,另一方面又表现出鲁文化的淳朴、热情、勤劳、守旧的一面。

山东既是一个工业大省,也是一个农业大省,农耕文明的传统较为深厚,无论是从物质生活方式还是精神生活方式来看,山东都与农业文明具有密切联系,直到今天,山东的许多城市仍然保留着较多的乡村文化色彩和生活方式,村落文化根深蒂固。就山东半岛而言,村落文化主要表现为沿海村落,长期以来对城市生活的影响较深,城乡错落分布,村落占的面积较大,城市群面积相对较小。比起长三角、珠三角、京津冀地区,山东半岛城市群显然不如这些城市群,城市化率较低。正因为如此,传统村落保存下来的也较多。形成这种状况的原因是由于近代以来城市化进程较为缓慢造成的,加上山东自古以来农耕文化传统深厚,工商业不如江浙、闽粤发达。从这点来看,山东半岛虽然临海,但城市发展不如其他沿海城市,规模也相对较小,相反,村落文化却比较突出,即使是城市也带有较多的村落文化痕迹,很多城市看上去更像一个大集镇,这构成了山东半岛的特点。

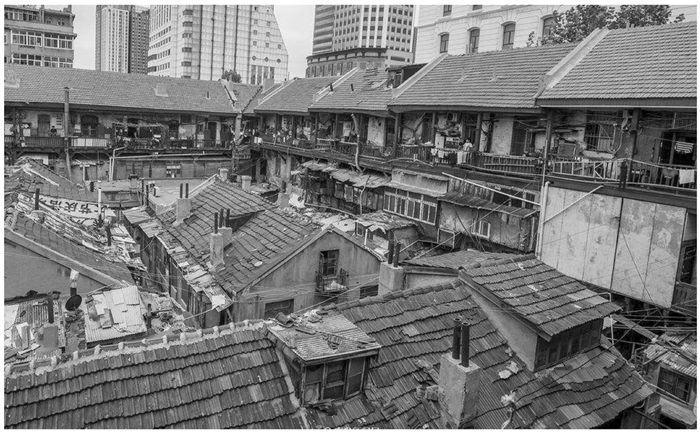

从空间上看,山东半岛分布着大量的村落,许多村落和城市混融在一起,或是坐落在城市周边,城中村现象比较普遍。当然,城中村是我国许多城市都存在的一种现象,这是在城市化进程中不可避免的,但山东半岛相对而言更加突出,传统村落和现代都市交融在一起,城乡特色鲜明。近代以来,山东半岛又深受德国文化的影响,从许多村落建筑上可以明显看出这种影响。一般来说,山东半岛村落建筑大都以红瓦为屋顶,呈斜坡形,这也是德式建筑的基本样式。1897年,德国入侵胶州湾,接着占领青岛,进而把势力范围扩大到整个山东半岛,德国殖民文化沿着德国人修建的胶济铁路,一直渗透到济南、淄博等地区。因此,在山东半岛的许多城市,留下了大量的德式建筑,包括中国最早的啤酒也诞生于此,当时被称作“日尔曼啤酒”。从这也不难看出为何山东半岛的传统村落具有与中国北方其他地区不同的特点,应该说是殖民文化和本土文化的融合。德国传统建筑样式也是红瓦斜屋顶的结构,看上去比较美观实用。山东半岛临海,海风比较大,这种房屋设计能很好适应外界自然环境的变化。当然,除了受到外来文化影响外,中国本土文化观念仍然渗透到传统村落建筑中,那些靠近城市的村落还会受到城市生活的影响,融合了城市的生活理念。比如青岛具有代表性的传统民居建筑里院(见图 1),延续了中国传统院落式建筑具有的社会伦理内涵,但与北方常见的四合院又不同,它是一种具有山东半岛特点的四合院,既带有传统村落文化的特点,又体现了城市生活的需要,同时还留有外来文化的影响。

|

图 1 青岛传统民居里院 |

里院最初是在村落基础上形成的,因此里院建在城乡结合部的较多,既受到村落文化的影响,又打上了城市文化的印迹,可以看做是由村落民居向城市民居的过渡。里院形成于德占时期,是由德国人设计的。当时青岛到处都是破破旧旧的渔村,没有像样的城市建筑,德国占领青岛后,为了便于管治,把当地划分为外国人居住区和华人居住区。外国人居住区以正宗德式建筑为主,华人居住区以里院建筑为主。里院融合了欧洲小城建筑(红瓦坡顶、带楼层)和中国传统院落式建筑的特点①,形成一种既可以居住又可以聚众的围合式建筑样式,作为当年华人主要居住区,也是便于殖民统治,管理起来更加方便,每个里院少的可以住几十户,多的可以达到上百户。1899年,大鲍岛建成青岛第一个里院建筑群,形成最早的华人居住区,之后里院在青岛大量出现。里院一般是两层楼的四合院院落样式,比起北方四合院更带有城市民居的特点。

① 里院是否受到中国北方四合院的影响,人们看法并不一致,也有人认为它和北方的四合院没有关系。

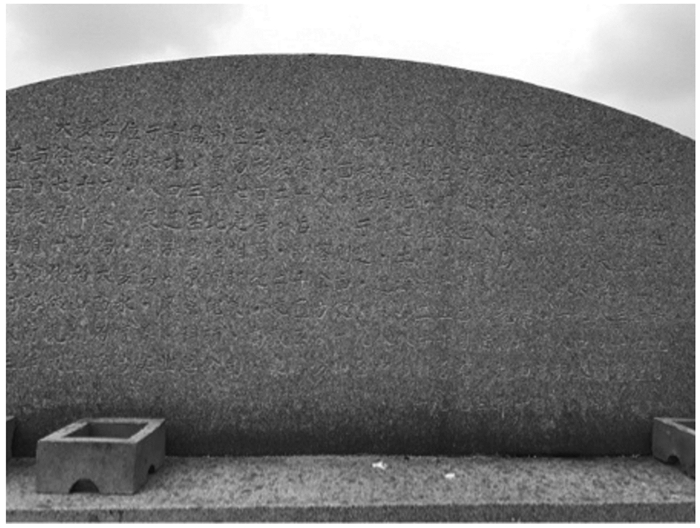

山东半岛沿海城市村落在城市化进程中面临日益消失的命运,尤其是随着旧村改造,大量的城市村落被拆除,取而代之的是高楼大厦,城市变得越来越现代化,文化传统在一天天消失。城市化进程较快的青岛、烟台、威海等城市,过去保留下了大量的沿海城市村落,如青岛沿海一线的大麦岛、徐家麦岛、王家麦岛等,这些地方400年前还是荒无人烟的地区,当时从河南逃荒到此的戴姓、蓝性和于姓等族人,纷纷聚居于此,成了青岛沿海一带最早的居民,今天的村史碑上就记载了这段经历(见图 2)。即墨市是青岛一个县级市,也是典型的由沿海村落变为城市的例子,历史上人口很多也是从内地迁来的。据《即墨县志》记载,鳌山建卫前,明洪武二十四年(1391),即墨人口为12.68万人,比600年前增加了7万多人。这些移民大都来自云南,如今在即墨、胶州、崂山、莱西等地居民宗谱上都可查到“先祖永乐年间迁自云南”[5]这样的记载。由此可见,山东半岛靠海地区,历史上居民很少,后来来自内地不同地方的人们逐渐定居于此,才出现人口聚居,所以这一带的文化很难形成像内地那样根深蒂固的文化传统,而是形成一种与当地自然环境紧密联系在一起的海洋文化,加之近代以来受到外来文化的影响较大,因此山东半岛的沿海村落与内地具有明显不同。这些沿海村落人们喜欢称作渔村,往往临近港湾,人们靠海吃海,以打鱼为生,历史上各个时期的统治者出于海疆防卫需要,不断派兵把守,修筑炮台工事。明朝以来山东半岛沿海出现了大量的卫所等带有军事驻屯性质的村落组织,如青岛一带的鳌山卫、灵山卫、雄崖所、浮山所等军事卫所,烟台沿海一线也相应设置了奇山所、海阳所、大山所、莱阳卫、威海卫等。这在国内其他海疆地区也有类似情况,如海南东方市的八所、十所,乐东县的四所、九所等,都来源于明朝的卫所制。虽然卫所制这样的准军事组织后来随着明朝灭亡被废弃,但这些地名却永久保留了下来,而且卫所逐渐演变为后来的村落形式。除了卫所,还有就是由海湾、渔港、入海口形成的人口比较容易聚集的地方,这也是沿海村落保留比较完整的,如青岛市的董家口、古镇口、女姑口、沧口、沙子口、登窑口、金口等,这些在过去都是对外往来的海上通道,当年清政府还专门设立了海关分卡,[6]以增加对边防的控制,这些由过去的卫所、港口形成的村落大都建在靠近城市的地方,现在都成为城镇一级的行政单位,与城市的发展紧密联系在一起,形成我们今天看到的沿海城市村落的基本分布。

|

图 2 记载青岛沿海村落由来的石碑 |

随着近年来城市化进程的加快,山东半岛城市沿海村落发生了很大变化,许多沿海城市村落被纳入旧村改造和商业开发项目,建了大量的现代化高楼和新型社区,如果再不进行保护性抢救,若干年后人们可能再也看不到保存完整的沿海村落了。目前青岛市属于城市范围的沿海村落剩下的已经不多了,主要集中在崂山区的山东头、朱家洼、沙子口、仰口一带,以及胶南、胶州、红岛片区。地处青岛东部城区的山东头(见图 3),是规模较大并拥有600多年历史的古老村落,现有村民1330户,村民早已转为城镇居民,既不种地,也不下海打鱼了,很多人就等着拆迁,政府很多年前就把这里列为城中村改造项目,村子周边早已建满了高楼大厦,由于长期以来和村民的拆迁补偿方案一直无法谈拢,使得拆迁一直难以进行,很多房屋年久失修,污水横流,虽然看上去和周边现代化城市景观不太协调,但从建筑样式和村落布局来看却保留了沿海村落的鲜明特征,这样的沿海村落在城市化进程中消失得很快,也许将来只能留在人们的记忆中了。

|

图 3 地处崂山区行政中心的古老渔村山东头村 |

我国正在大力推进特色小镇建设,并把它纳入美丽乡村建设的重要内容。特色小镇应该如何建设?怎么才能让特色小镇真正有特色?而不是变成房地产在借机圈地,这是需要认真思考的。我们看到,许多所谓的特色小镇其实是采用一种简单的仿古、仿洋、仿民俗的做法,看上去很崭新、很洋气、很高大上,但却没有生活的真实感,因为这些所谓的特色小镇是按照人为的想象被设计出来的,并不是建立在生活真实性之上,它们只是在外观形式上和文化传统有某些相似罢了。这方面典型的例子莫过于广东惠州的奥地利小镇。该小镇由中国五矿集团开发建设,总投资额60亿元,也被称作哈尔斯塔特小镇。该小镇位于惠州市博罗县罗阳镇的麦田岭,它是按照奥地利哈尔斯塔特镇原样进行复制,试图打造一个充满欧式风情的特色小镇。现实生活中的哈尔斯塔特小镇以其独具特色的自然风貌和人文内涵闻名于世,它位于上奥地利州萨尔茨卡默古特地区的一个村庄,常住居民1221人。该小镇有最古老的盐矿、教堂、湖泊、史前文明遗迹、冰洞、小木屋等,融自然风光与人文历史为一体,特色非常鲜明。1997年,哈尔斯塔特小镇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。而惠州这个哈尔斯塔特小镇则成了彻头彻尾的山寨版,引起很大争议,被认为是缺乏文化自信的表现。这样的例子在我国很多地方都大量存在,一说建特色小镇首先想到的就是欧洲风情、古典风格,没有谁会去想如何立足于在本民族现实生活的真实去进行开发,很多小镇都没有生活真实性依据,不过是人为凭空建造的,也就不可能有真正的生命力。

山东半岛有很多充满特色的沿海古村落遗产,虽然在城市化进程中不同程度地受到现代社会的影响,但较为完整地保存下来的古村落仍然不少,这些古村落在现代社会中受到严峻挑战,很多将面临着被拆除的厄运。我们看到,地方政府为了城市发展需要,到处在进行城中村改造、旧村改造,大都采用简单化方式把地卖给开发商。青岛沿海一线的麦岛,十几年前这里还是成片的古老渔村,村落文化特色非常鲜明,但随着城市化进程的加快,原来的渔村现在都成了城市。这些渔村由政府介入,统一进行拆迁安置,土地公开挂牌出售,开发为高档住宅楼、连排别墅群,原来的村民则被安置在专门的安置片区,村民变成了市民,村民得到政府的补偿,但失去了原来的以渔业为生的谋生手段,成为城市无业游民。当地人把他们称作坐地户,很多人就靠出租房屋为生。生活虽然看上去比过去富有了,也不需要从事劳动,但普遍不知道该做什么。烟台、威海过去城市周边都有大量渔村,后来随着城市发展建设,许多渔村都慢慢消失了,变成了城市社区。日照市是山东半岛的一个年轻的地级市,建市时间较短,但历史十分悠久。周朝时就出现了有关文字记载,当时属于莒地,秦时属于琅琊郡,北魏时设置梁乡县,唐宋时属密州,元明清时划归沂州府,民国时撤府设道,属胶东道。解放后属于沂水专区,后划归临沂专区。1985年3月撤县设市,1989年6月升格为地级市,现辖2区2县,40个镇、4个乡,户籍人口近300万,是山东半岛规模较小的地级市。日照由于作为城市的历史非常短暂,过去没有什么像样的城市,村落文化根深蒂固,保留下来的也较多。因此在城市化发展中始终伴随着城市不断蚕食村落的过程,在此基础上逐渐发展壮大为城市,成为一个地级市。在日照新城区过去有很多成片的渔村、渔港,现在已经很难看到了,只有在旧城区还可看到村落文化留下的痕迹。

红岛地处胶州湾北岸,由于远离城市中心,受城市化冲击相对较小,至今保留了较多的传统渔村。但红岛已经成为大青岛格局中的重要支点,成为“三湾三城”(“三湾”指胶州湾、灵山湾、鳌山湾;“三城”指青岛、黄岛、红岛)重要组成部分,加之地处青岛高新技术产业开发区的范围,随着城市中心的北扩,传统渔村的拆迁改造在所难免。旧村改造虽然难以避免,但如何改造却是值得思考的。改造不等于简单地拆除,把旧的拆掉建成新的,更不是指把传统的东西变成现代的,这样的改造是一种简单粗暴的方式,是以毁灭传统文化为代价。就传统村落而言,如果把传统村落一律拆除,建成高楼大厦,这样的改造在加速城市化、城镇化的同时,也在加速着传统文化资源的消失。改造应当在有效保护传统文化遗产的基础上进行,维护文化遗产的价值,促进文化遗产的再生。因此,保护与再生性开发,应该成为我们的基本理念。

特色小镇建设是保护村落文化遗产的一种有效方式,值得大力推广,但特色小镇建设要秉承生活真实性原则,依托于真实的文化空间,在真实的文化遗产基础上进行再生性开发,而不是人为地去打造,更切忌简单移植和模仿,造成文化失真。山东半岛现存的很多城市沿海村落,可以尝试通过保护与再生开发方式,建成特色鲜明而又有现实生命活力的城市村落型特色小镇。这样的保护与开发不是把原有村落简单拆除,而是把那些具有历史价值的村落文化遗产保留下来,进行修复和改造,恢复村落文化的生机和当代活力,这就是再生性开发。这方面有很多成功案例。山东枣庄的台儿庄是座具有400多年历史的古城,虽然历史上的台儿庄大战使得许多建筑物遭到严重毁坏,但仍保留下了53处战争遗址、6华里的古运河、3华里的古驳岸、95%的城市肌理,为古城重建奠定了基础。台儿庄古城的重建是在真实的历史遗迹上进行的,并非人为打造。枣庄市当时叫停了这里的一个投资5亿元的房地产项目,斥资30亿对台儿庄古城进行大规模的重建工作,按照留古、复古、承古、用古的原则,恢复历史原貌。在设计上按照原空间、原尺度、原风貌;建设上原材料、原工艺、原地工匠,尽可能地再现历史,重现台儿庄的辉煌。[7](P247-252)类似这样的例子还有波兰首都著名的华沙王宫,该王宫建于公元13世纪,历史十分悠久,历史上多次遭到战争毁坏,二战时期遭到德军炮火轰炸,成为废墟。战后经过长达30多年的精心修复,又奇迹般地重现往日的辉煌,被列为世界文化遗产。世界文化遗产一般不接受人工修复的重建项目,华沙王宫是一个例外。相反,像山西大同等城市通过人工方式开发打造的所谓古城,虽然耗资巨大,但从文化遗产的角度讲,没有任何价值,属于劳民伤财的政绩工程,不值得提倡和仿效,因为它不是现实中的真实的文化遗产。

在城市村落型特色小镇建设上,一定要重视真实的文化遗产的价值,在原有村落基础上进行开发建设。即墨市是山东半岛重要沿海城市,地处鳌山湾、海泉湾和丁字湾一带,沿线分布着田横岛省级旅游度假区、海泉湾温泉度假区,以及以国家深海基地、国家海洋科学技术实验室为代表的蓝色硅谷区,使得城市中心进一步东移,沿海区域将成为未来城市发展重心。这里紧邻黄海,分布着大量的传统村落,渔业经济是这里的传统产业,有山东半岛规模最大的祭海节,以海神信仰和海洋生活方式为特色的传统村落文化保存得较为完好。但随着这一带城市化开发建设,传统村落面临不同程度的拆迁,如何更好地保护这些村落文化遗产已经成为迫在眉睫的工作。笔者认为,可以在保存原有村落文化的基础上进行开发建设,避免大拆大建,更不能搞毁灭性开发,要给现代社会多留下一些村落文化遗产。具体做法上,可以把村落文化的保存同城市化建设结合起来,建设富有村落气息的村落型特色小镇,并引入渔家乐、休闲渔业、休闲农庄、观光旅游、生态养生等相关产业,促使村落文化走向再生。

山东半岛的胶州湾、灵山湾、鳌山湾、丁字湾、荣成湾、莱州湾、龙口湾、套子湾等沿线都分布着大量的沿海村落,这些村落距离中心城市都不是很远,有的就分布在城市周边,都可以按照这样的开发理念进行开发建设。烟台市所属的莱州市、蓬莱市、龙口市,还有山东省唯一的海岛县——长岛,传统村落比较集中,但也容易受到城市化进程的影响。莱州被称作“中国长寿之乡”,空气质量比较好,自然环境优美,有山东半岛最细腻的沙滩,经过多年开发却一直名气不大,远处比不过广西巴马,近处比不过同省其他沿海地区。还有胶南泊里镇的董家口、古镇口,沿海村落文化保存下来的也很多,这些地区成为近年来城市化开发的热土,但村落文化的保护却没有引起足够重视,导致村落文化消失得过快。董家口正在建现代化深水码头,主要承载青岛传统重化工业的转移,建设成为青岛南部工业新城,地铁13号建成后直通港区。古镇口被国家列为军民融合示范区,海军基地、大学城、科技城融为一体,随着大量人口的迁入,城市化进程将会大大加快,而原有的沿海村落如何与新城相容共生,而不是简单地被城市化所取代,这已经成为摆在人们面前的现实问题。在我看来,这些沿海村落都可以纳入城市村落型特色小镇开发计划,按照村落型特色小镇的理念进行保护与再生开发,开发为具有一定文化遗产价值又兼有旅游休闲观光功能的特色小镇。

再比如里院的保护与再生开发也应该成为城市村落文化抢救的一项重要工作。前面我们说过,里院是山东半岛非常独特的一种传统民居,是从村落发展而来的,具有很高的文化遗产价值。青岛广兴里(见图 4)是当地最具代表性的里院之一,坐落在海泊路上,也叫积庆里,是旧青岛著名的三大市场之一,与劈柴院、台东齐名。广兴里建于1897年,是当时德国人建造的华人居住区,规模较大,最多时达到160户居民,人气兴旺,现仅剩下居民36户,都是低收入的困难户,由于年久失修,房屋破损严重,政府已经把它列为文物保护单位,按照文物保护要求进行维护,还计划开发为建筑博物馆,这应该说是为里院的保护与再生开发开了一个好头。这样的做法是值得肯定的,也是值得推广的,因为里院的价值不仅仅在于见证了青岛作为殖民城市的历史,更重要的还在于可以看出一个城市如何从传统村落演变为城市群落,这对于城市史研究而言意义不言而喻。对这样的传统民居的保护性开发,同城市村落型特色小镇建设结合起来,可以为城市增添许多地域文化色彩,比起那种千篇一律的城市化建设更有吸引力,也更富于城市文化内涵。

|

图 4 青岛广兴里里院建筑 |

| [1] |

R·E·帕克, E·N·伯吉斯, R·D·麦肯齐著, 宋俊岭等译. 城市文化学[M]. 北京: 华夏出版社, 1987.

(  0) 0) |

| [2] |

马克思恩格斯全集: 第19卷[M]. 北京: 人民出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [3] |

刘易斯·芒福特著, 宋俊岭, 倪文彦译. 城市发展史——起源、演变和前景[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [4] |

张胜冰, 马树华. 青岛文化的历史文脉与城市文化精神的形成[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2007, (4). (  0) 0) |

| [5] |

鲍运昌, 李国增编著. 青岛民俗[M]. 青岛: 青岛出版社, 1997.

(  0) 0) |

| [6] |

青岛市史志办公室编. 青岛市志·海港志[M]. 北京: 新华出版社, 1994.

(  0) 0) |

| [7] |

陈伟著. 追梦古城台儿庄[M]. 北京: 中华书局, 2012.

(  0) 0) |

2018

2018