2. 北京大学 信息管理系,北京 100871;

3. 福州金桥高中,福建 福州 350108

2. Information Management Dept, Beijing University, Beijing 100871, China

日本动漫从20世纪80年代开始, 便以电视动画和漫画的形式进入中国, 吸引了国人的眼球。但由于日本动漫内容存在着色情、暴力、扭曲的场景,同时也为了扶持国内动漫产业,国家广电总局遂分别于2006年、2008年刊发《关于进一步规范电视动画片播出管理的通知》与《广电总局关于加强电视动画片播出管理的通知》(以下称限播令),通过限制境外动画片播放时间的方式,降低日本动漫的影响力。限播令后,日本动漫表面上退出了国内主流媒体;实际上却大量转向了网络与新媒体,此举不但强化了动漫亚文化,更对青少年产生了巨大的影响。而此具体的传播情况为何?对青少年又产生哪些影响?则待更深一步的探讨。据此,本研究通过《中国电视报》的节目时间表,与国内著名日本动漫网站批露的相关信息,对限播令后日本动漫在中国传播的具体情况、日本动漫衍生的亚文化,及其对青少年情感归属、自我认同,与消费文化等方面产生的影响进行深入的分析。

一、限播令前后中国电视频道动画播放概况 (一) 由日本独大到国产为王动漫不但是日本重要的支柱性产业,更是日本文化最重要的代表之一。根据国际电视流通节目小组日本班(ITFP-Japan: International Television Flow Project-Japan)的调查,早在1992年时动画便是日本最具代表性的电视输出节目。[1]而在日本经济产业省2005年出台的《文本产业的现状与课题》报告中,更以动漫与电玩作为当代日本文化的代表,[2]表现出日本以动漫、游戏为首的流行文化自豪的一面。

中国与日本一衣带水,再加上深厚的历史渊源和文化共性,自然成为日本动漫主要的输入国。根据央视——索福瑞媒介研究对全国动画节目播出情况的监测数据,[3](P197)2004年全国动画播出时长前15名中,日本动画共有11部,占比为73%,播出总时长为2, 915, 926秒,占比为68%,所占份额最大;国产动画则有3部,占比为20%,播出总时长为1, 113, 349秒,占比为26%,所占份额远小于日本动画(见表 1)。尽管从名次排行来看,国产动画《蓝猫淘气3000问》位列第一,但从整体情况观之,可以说日本独大,无论是国产还是国外引进动画,均难以望其项背。

|

|

表 1 2004年全国动画播出时长前15名 |

然而限播令的出台,彻底改变了这样的情况。根据本研究对2006-2014年《中国统计年鉴》[4]“全年电视动画播出时间”所进行的统计,2006年限播令出台前,国产动画的播放时间仅比海外引进动画多10, 397小时。而限播令出台后,海外引进动画方面没有太大的改变;但国产动画播放时间却一路向上攀升,至2014年国产动画播放时数已达288, 956小时,占比为94.79%,而在2012年两者差距最大,国内比海外引进动画播出时间多了280, 754小时,为2006年的27倍之多(见表 2)。因此,从动画播出时间长度的视角而言,明显可见受限播令影响,国内电视频道所播放的动画已从日本独大转为国产为王了。

|

|

表 2 2008-2014年全国动画播出时长① |

受限播令影响,国产动画播放时间快速增长,扭转了之前日本动画独大的情势。而若单单从海外引进的动画观之,美国也大幅取代了日本。本研究以《中国电视报》中的节目表为数据源,以“周”为单位对2013-2016年间中央电视台少儿频道、综合频道、北京少儿频道(BTV卡酷少儿),与上海少儿频道(炫动卡通)等动画频道播放的海外引进动画进行了统计。[5]结果显示:中央少儿台在这段期间共播放海外引进动画79部,其中美国动画46部,占比58.23%;英国动画17部,占比21.52%;日本动画则为0部(见表 3)。而在中央电视台综合频道中,播放海外引进的动画数更少,且全数集中在美国动画(见表 4):

|

|

表 3 2013-2016中央电视台少儿频道播出海外引进动画片国别统计表 |

|

|

表 4 2013-2016中央电视台综合频道播出海外引进动画片统计表 |

北京少儿频道也出现了同样的情形。根据本研究的统计:北京少儿频道于2013-2016年期间,共播放海外引进动画27部,其中美国动画17部, 远高于日本的6部;此外,北京少儿频道还设有迪斯尼动画栏目(迪斯尼动画世界),定期播放美国迪斯尼的相关动画(见表 5)。而在上海少儿频道方面,虽然播放的美国动画为12部,略低于日本的16部(见表 6)。但就其内容观之,所播放的美国动画内容,除了包含“猫和老鼠”“加菲猫的幸福生活”与“海绵宝宝”等较为早期的动画外,还包含“功夫熊猫”“马达加斯加企鹅”“忍者龟”“变形金刚之领袖之证”等较新制作的动画;反观日本则多为80、90年代制作的动画,如“中华小当家”“樱桃小丸子”“龙珠”“数码宝贝”与“神奇宝贝”,明显可见电视台对日本动画的播放力度不如美国。因此,可以说限播令后美国已经取代日本,成为海外动画最主要的引进国。

|

|

表 5 北京少儿频道播出海外引进动画片国别统计表 |

|

|

表 6 上海少儿频道播出海外引进动画片国别统计表 |

动漫在日本有广泛的国民基础,无论是创作题材、角色塑造、故事内容,还是绘画风格均是以全日本国民为对象,连带也使得动画题材充满了多元性,适合全年龄层民众。这一点我们可以从日本畅销动漫中既有符合少儿的《阿童木》《哆啦A梦》《花仙子》,亦有符合青少年的《圣斗士星矢》《火影忍者》《航海王》(或称《海贼王》),还有符合中壮年的《岛根作系列》《图书馆战争》等作品得到证明。

而在国内,一方面由于传统观念中认为动漫主要是面向少儿[6];另一方面也因为少儿从其他渠道获得动画信息的能力较差,因此电视台在选择播放动画时,优先考虑面向少儿的动画。而在限播令后海外引进动画播放时间受限的情况下,电视台大幅压缩以青少年为受众的动画是很自然的事。这一点,可以从北京少儿频道与上海少儿频道2013-2016年间选播的日本动画片集中在《中华小当家》《名侦探柯南》《樱桃小丸子》《哆啦A梦》等面向少儿的动画得到证明(见表 7)。

|

|

表 7 上海少儿频道、北京少儿频道播出日本引进动画片统计表 |

限播令后,日本动漫虽然不得不大量撤出电视频道,但并不代表其大量撤出中国;同样的,限播令后电视频道播放的美国动画取代日本,但却不代表美国动画取代日本,成为中国最受最欢迎的境外动画。事实上,根据本研究对2008-2014《中国统计年鉴》日本动画片的进口量与进口费用的统计①,清楚可见日本动画虽于2008年限播令后一路走低,但进口费用与进口量却分别在2012年(821万元)、2013年(1104小时)出现反转,重新超越美国(411万元、639小时),成为海外引进动画中的第一名(见表 8)。

|

|

表 8 海外引进动画片进口总额与进口量统计表 |

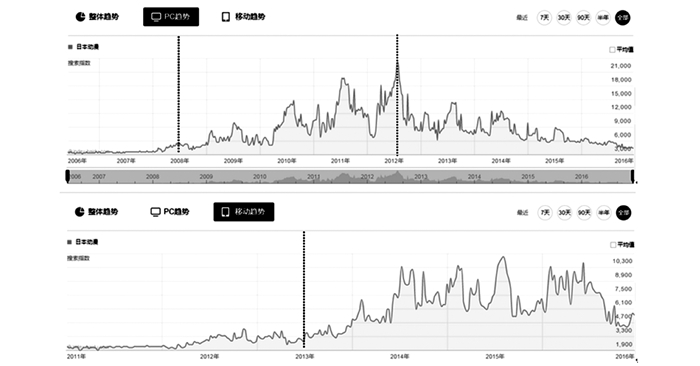

而令人好奇的是,日本动画虽然在2012年后大量引入国内,但根据前述的统计(见表 2、3、4、5、6),其在国内电视台的播出时间却非常低。因此可间接推测:日本动漫是通过电视频道以外的渠道进行播放。为此,本研究首先利用国内最大的搜索引擎百度所提供的百度指数,[7]分别对PC终端与移动终端上的“日本动漫”搜索指数进行统计(检索日期2017.1.1),并由百度指数自动生成搜索趋势图(图 1)。

|

图 1 在PC与移动终端以“日本动漫”为关键词的搜索指数趋势图数据来源:百度指数自动生成 |

根据图 1,可以发现“日本动漫”的搜索指数在2008年前基本上处于低谷,在2009年后才快速攀升,到2012年达到顶峰,之后又开始下降;而大约在同一时间移动终端上“日本动漫”的搜索指数却快速飙升。由此可知2008年限播令后,经过1年的发酵,受众对日本动漫的关注约于2009年时大量转向网络,但是此时仍是以PC终端为主,一直到了2013年后,由于手机、平板等移动终端日渐普及,才又由PC终端转向移动终端。

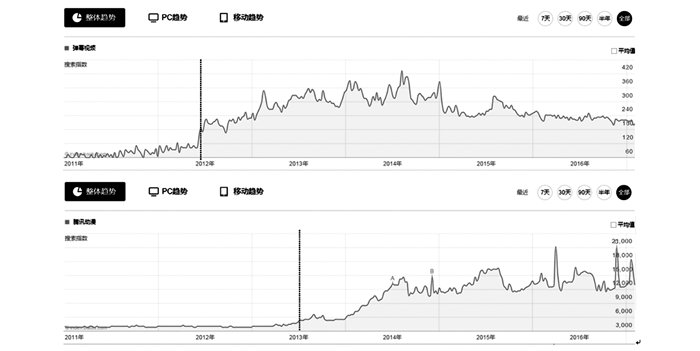

其次,本研究也对国内著名的日本动漫网站进行了调研。由于网站的流量在某种程度上代表该网站受重视及被使用的程度,故本研究首先以Alexa网站统计的IP(网站访问量)与VP(网站重复访问量),以及GOOGLE网络级别(PR值)为标准,分别筛选出访问量最高日本动漫网站[8]:弹幕视频网(www.acfun.tv)与腾讯动漫(www.ac.qq.com)(检索日期2017.1.1);再利用百度指数自动生成之搜索趋势图,[9]对这2个网站近5年的搜索趋势进行分析,发现2家动漫网站均于2012年前后才开始快速发展,并于2013年后逐步攀上高峰(见图 2)。由此间接证明,限播令后日本动漫在国内的传播虽然受限,但大约在2012年前后已找到突破口,并快速由电视转向网络发展。

|

图 2 弹幕视频网、腾讯动漫网2008-2016年搜索指数趋势图 数据来源:百度指数 |

ACG指的是动画(Animation)、漫画(Comic),与游戏(Game)。日本动漫所以能快速席卷国际,最重要的是其通过ACG三者间的跨平台产业融合,构建了成熟的动漫产业链:以动漫创意为起点,以版权保护为核心,通过版权所有者授权后,产业链下游的动漫衍生品开始运作,最后形成了动漫产业。而受其影响,目前国内的日本动漫除了通过动画、漫画等方式外,亦通过改编成游戏的方式,进行全方位的传播。

日本动漫除了改编成游戏外,通过形象授权所产生的衍生性商品更是包罗万象,不胜枚举。以《航海王》为例,网络商店上展售的相关衍生商品,小到吸管、公仔玩偶、钥匙炼,大到抱枕、COSPLAY(真人模仿秀)的服装,应有尽有,总数达1, 112种之多。[10]而日本动漫周边衍生商品的销售,不但扩大了利润空间,更拓展了动漫的传播范围与影响力,强化了受众的认同感,乃至于出现了许多“迷”,而这些“迷”们又反过来深化了日本动漫的传播及影响力度,使日本动漫变得越来越不可取代。

(三) 传播受众主要集中于青少年从渠道特性的视角观之,相较于电视渠道,网络渠道除具备较高的操作门坎外,还需要特殊的使用终端,如个人计算机、笔记本、平板计算机或智能手机等。而购置这些设备所需的费用,绝非没有经济能力的少儿能够负担。因此受限于网络渠道的特性,能够在网络大量传播的日本动漫,其默认的受众对象必定不同于电视频道。根据2016年百度风云榜首次公布的十大热搜动漫排行榜,[11]入选的5部日本动漫:《航海王》《火影忍者》《龙珠超》《妖精的尾巴》与《死神》等,均属于青少年类型的动画(表 9)。这充分说明限播令后,受限于网络渠道特性,日本动漫传播的受众开始由少儿往青少年阶层集中。

|

|

表 9 2016年百度风云榜热搜十大动漫画 |

此外,值得关注的是国产动画在十大热搜动漫排行榜中占据了半壁江山,其中《熊出没》甚至取得了第三名的位置。这一方面说明了在限播令及国家相关政策的支持下,国产动漫取得了一定的进步;但另一方面,也说明了限播令在某一方面效果有限,尽管国产的动漫制作水平有所提高,但仍未能取代日本动漫。而日本动漫一方面因为中日文化本身的接近性、其内容对中国元素的应用、以及文化差异所造成的好奇与悬念,本来就极容易为中国观众接受。[12]另一方面,网络与新媒体的渠道特性导致日本动漫的受众大幅向青少年集中,而日本动漫题材中大量包含的“自我”“认可”“友谊”“梦想”“热血”等元素,又十分迎合青少年所期望的对自我身份的认同。据此,日本动漫乃通过网络与新媒体渠道,强化了动漫亚文化的形成,并对我国青少年产生巨大的影响。

三、日本动漫在我国传播衍生的亚文化日本的大众文化通过动漫向全球传播,对世界产生了一定程度的影响,美国甚至以“国民酷产毛额”(Cross National Cool, CNC)来指称日本当代大众文化的影响力。[13]在国内,近年来随着动漫族的日渐壮大和动漫产业的蓬勃发展,对青少年产生了巨大的影响,而在众多影响中,最引人注目的莫过于以青少年等边缘群体为主体,以网络为主要传播渠道,以寻求亚文化资本和群体认同为主要目的动漫亚文化。[14]其大致反应在“同人漫画”“御宅族”与“COSPLAY”等三个群体中。

(一) 同人漫画的亚文化在日本,“同人”原指志同道合的人、同伴或伙伴,亦即有共同兴趣或嗜好而集结的团体。明治时期,许多诗人或小说家因爱好文学艺术而聚集一起出资共同发行“同人杂志”,简称“同人志”。1950年代,日本一群年轻漫画家成立“东日本漫画研究会”,漫画同人成立社团发刊的风气开始盛行。近年来,日文的同人衍生成从事私人出版创作的用语或指内容或制作方式不具商业考虑的形容词,而同人漫画则意指由一群喜欢画漫画的同好自组社团、自费出版刊物。与动漫的原作相较,同人漫画的创作者强调以自我观点出发,与一些同好们交流,并不特别考量商业收入,更不受市场商业机制的干涉。换句话说,支持同人动漫创作者的主要动力来自成员对于创作与分享的热情,因此同人漫画往往充满高度的个人特色,并突显出创作者强烈的自我观点。

目前,同人漫画已经成为我国青少年重要亚文化之一,何以如此?首先从动漫播放渠道而言。受限播令影响,喜欢日本动漫的青少年大量从电视渠道转向网络,这为同人漫画奠定了受众基础。其次,从同人漫画的创作策略观之,虽然主角间的关系设定都来自漫画原作,但创作者却依据自身的喜好和创意把原作内容改得完全变调。在创作过程中,创作技能并非仰赖学校的教育,而是来自于同好间的相互切磋和自己的努力。同人漫画的创作者也正是在这样非正式、充满挑战、惊喜的过程中,与爱好者得以将学习过程转变成一种没有考试压力的、对创作纯粹的享受,并将机械化、程序化与僵化的学习转为一种自我经营与实现的满足。据此,同人漫画在满足青少年通过解构主流而证明自我意识存在情感需求的同时,也提供了青少年在同侪中寻求自我认同的途径,因此快速地吸引了青少年们的参与。

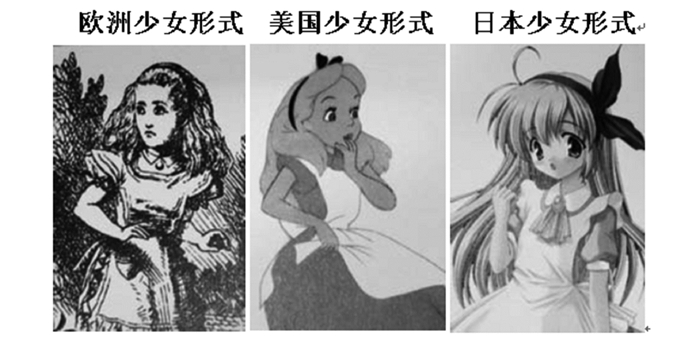

(二) 萌与御宅族的亚文化“御宅族(Otaku)”意指热衷于动漫及电玩游戏等亚文化的人,“萌”一词源自于日本动漫中描述女性角色的绘画风格,与欧式和美式风格相比,日本较不真实,眼睛明显地放大并有天真无邪的眼神(图 3)。

|

图 3 欧洲、美国与日本少女形式 数据来源:威尼斯双年展目录 |

“萌”在动漫文化里是御宅族对美少女的诠释,而“萌点”是指外观条件、长相特征、职业类别、特殊身材等,就是所谓的特征。来源于日本动漫的“萌文化”首先是在80、90后的青少年群体中流行起来,后来由于御宅族对于“萌”的热情,使得萌的范畴越扩越大,内容越包越多,喜好也越来越特别,几乎所有事物都可以“萌”化。萌御宅族与萌文化的点是让角色戴上猫耳、兔耳、尾巴等道具,甚至直接在角色的身体上长出这些非人器官。

御宅族与单纯的动漫爱好者不同,他们关心的对象已从整体的故事题材与剧情,转向了片段信息以及由这些信息碎片所引发的图像想象。例如通过“猫耳”“女仆服”这类符号,构建出属于自己与美少女或美少年之间的爱恋关系等。从表面上看,吸引御宅族们的是视觉性的拟像符号,他们对萌的追求,表现出青少年们自我沉醉、纵情感官、以及逃匿虚拟世界的行为;但这其中其实隐藏着更深层的亚文化意涵:御宅族们追捧虚拟世界的“萌”,是对主流文化的一种颠覆;[15]“萌文化”代表的是一种轻松愉快的文化,是对传统严肃刻板文化的颠覆,其反映出在当代社会节奏越来越快,生存压力也越来越大的情况下,青少年通过“卖萌”抒发情绪、宣泄压力的一种策略方式。

(三) COSPLAY的亚文化“COSPLAY”一词源自于Costume(戏服)与Play(扮演)的合称,COSPLAY即是动漫迷将自己打扮成动漫、电玩角色的扮演游戏。动漫迷热衷COSPLAY的原因通常是基于对动漫角色的喜爱及欣赏,力求扮演的衣妆和造型完美,甚至花心思添购或制作相关的道具。此外,专业的COSPLAY还会去揣摩所扮演的角色个性,并与同伴一起表演动漫故事里的情节以求整体感觉更接近动漫角色。

COSPLAY所以成为青少年重要的亚文化,一方面是在坊间不会贩卖COSPLAY这类特别衣服,多数COSPLAYER都是学生,缺乏经费,往往需要自制服装道具,而这考验了COSPLAYER的学习思考能力和创造能力。为了要克服困难做出自己想要的配件道具,有些COSPLAYER会和同伴一起制作,交换彼此经验,在此过程中COSPLAYER构建了同侪中的自我认同;另一方面,也因为COSPLAY是一个能让想象成真的仪式。通过COSPLAY,青少年可以忽略社会成规,在一个规定的时间与地点中,尽情进行自己的想象延伸工程。COSPLAYER通过扮演、易装和设立族群边界的文化实践,让青春期的反叛性有了抒发的空间。青少年得以独特的姿态戏谑、抵抗、颠覆父辈和社会主流价值观,完成理想自我和族群身份的认同。[16]

四、日本动漫亚文化所产生的影响 (一) 在二次元世界中寻找情感归属在ACG文化圈中,二次元被用作对“架空世界”的一种称呼。御宅族们虽然身处不同地区,但却很可能因为对共同一部动漫产生相同的共鸣,从而共同参与动漫文本的讨论,乃至于进行同人漫画的生产,或是进行COSPLAY。这些御宅族们通过网络的中介,共同构建了一个与现实世界(三次元)形似而质异的“二次元世界”。这个虚拟世界不但包含了许多御宅族们的精神寄托,御宅族们也在其中找到心灵上的安慰,而这种安慰除了与彼此的认同有关,在某种程度上也与“情欲”有关,这也就是为什么男性御宅族们特别迷恋“萌”的二次元少女,而女性御宅族迷恋男男之间同性之爱(boy’s love, bl)的原因。[17]

其实御宅族们并不是活在一个完全没有异性的世界中,只是在社会中他们必须界定自我认同,特别是在情感与交友方面,都与当下的生活密不可分。因此,御宅族们追求二次元少女与耽美bl的行为,并不是因为他们处在一个架空的虚拟世界中,而是与当前自身生活脉络相互作用后的结果,希望通过二次元世界中的想象找到情感归属。换句话说,男性御宅族们对二次元少女的迷恋,在很大程度上来自二次元少女们都是纯爱主义者,男性御宅族们对她们爱情至上不慕荣利的设定,与物欲横流的现代社会形成强烈对比。通过与二次元少女相恋,男性御宅族得以补足社会现实男女关系的缺憾;而对于女性御宅族来说,传统的爱情故事多半以步入结婚礼堂为结局,这样的叙事结构尽管强调爱情的力量,但爱情仍然是以结婚和繁衍后代为目的,仍然服膺与异性恋中男权主宰的社会成规。bl作品则不然,男男以爱情而非结婚生子为目的,是一种逃脱社会结构制约的单纯关系。据此,女性御宅族得以扭转男女在政治、社会、经济地位上男强女弱的二元对立状态。

(二) 以身体为场域构建自我认同自2005年第一届中国国际动漫节开办以来,COSPLAY超级盛典便是动漫节最重要的节目之一。COSPLAY作为众多青少年活动中具代表性且风格突出的一支,主要成员年龄分布在15至26岁。这个时间段的人生发展正是充满矛盾、压力、冲突及困惑,同时也是自我认同构建的关键时刻。而当代青少年多半从幼儿或是儿童时期就开始接触互联网,因此青少年们很容易通过网络寻找志同道合的伙伴构建COSPLAY社群,并在模仿虚拟的动漫游戏人物的团体活动过程中找到认同感。

其实,认同感深受“自主决定性”影响,若能完全掌握自己,积极选择自己所欲从事的活动,在事件成功后便会获得极大的个人认同感。从这个视角来说,COSPLAY已成为当代青少年构建自我认同的重要途径。首先,COSPLAYER是在具有喜爱角色的前提下才投身COSPLAY的,因此他们会积极了解自己的特性及优点,选择适合自己的角色,以便运用自我优势完美地呈现角色。反之,若是强求选择不适合自己的角色,导致表现不如预期,将会破坏扮演者对角色的崇拜感。因此,COSPLAY是一项经过审慎思考后所采取的行为,COSPLAYER在选择扮演何种角色时,便开始了自主决定性的培养过程。

其次,COSPLAY除了构建出展现自主决定的舞台外,同时也是培养自我承担的场域。除开始的选角外,整个COSPLAY过程中充满了各种需要青少年自己做决定的关键时刻。例如,什么材质的服装才能突显出某个角色的风格?怎样的妆容才能表现出自身的专属风貌,并且与其他扮演相同角色的COSPLAYER作出区别?COSPLAYER既然做出了决定,就要承担起其他COSPLAYER不认同的风险。

最后,COSPLAY是青少年选择喜爱嗜好后才参与的活动,因此对于活动的参与时间以及方式都有一套专属自己的独特见解,而整个COSPLAY的过程也需通过妥善的规划及安排才可出角。因此,COSPLAY除间接训练个人的规划能力外,同时也活络了个人的生活,创造出生命的价值。

综上所述,COSPLAY通过“爱他就是变成他”的方式,以自己的身体为场域,力求完美重现原作中的人物角色,将身体进行具象化呈现,以此争取个人、社会及群体的认同,而一旦当外界认同了COSPLAYER的身体形象,即代表青少年自我认同的完成。

(三) 认同与参与的消费文化文化并不是先制作好然后被人们“消费”,而是在各种文化消费实践中被创制出来的,因此,消费就是创制文化(making of culture)的过程。[18](P230)与其他商品的消费相比较,动漫亚文化有其特殊的消费文化。

由于商品代表信息的传递,传达个体之间的价值观及想法,因此对同人漫画的创作者而言,将作品(商品)推广给他人或是给自己看并不是唯一的目的,他们在创作的时候,也多了“找到同伴”的心情。换句话说,同人漫画的消费文化,其关键不是单一的个人,而是怀抱各种思绪、意念的群体的“共同创作”。换句话说,同人漫画的消费文化是多样化的参与者,因ACG等共同话题、链接的媒介而聚集起来的文化。因此,同人漫画的创作者与接受者双方以相同的兴趣作连系,通过“创作”这个媒介,双方得以追求“自我显现”“共鸣”“寻求归属”等欲望的满足,从中创作出来的作品再由“团体”进行“消费”动作。

相较于以图像和文字进行符号生产的同人漫画创作,COSPLAY则提供了另一种新的创作与表现途径。除了“画出来”与“写出来”,同好们更可以通过“穿出来”“演出来”的行动,表达对于作品内容或是特定动漫人物的喜爱。COSPLAYER将商品分享的过程视为彼此交流的媒介,并通过装扮自己来展现出自我在COSPLAY中独一无二的特色以加深自我认同感,进而创造出有别于他人的表达方式,同时造就出消费行为。

对于COSPLAYER而言,他们虽然和一般消费者相同,愿意花较高的金额及心血在自己特别喜爱的事物上,以此获得同侪的肯定并成为观者的注目焦点。但不同的是,高价商品仅是帮助COSPLAYER自我展现的一项媒介,最终的像与不像,仍在于象征商品的自己能否展现出自信。换句话说,消费乃是COSPLAYER执行生产的一个难以避免的手段。消费后,角色扮演者施展巧妙的战术与挪用的艺术(挪用不只呈现在具象的物质层面上,更在抽象的气质揣摩上),才是真正创意的展现。

综上所述,动漫的强大力量促使青少年们聚集形成动漫亚文化。他们以实践行为来表现意识形态;他们对动漫着迷,把象征符号作为消费的对象,并通过消费来区分彼此是否具有同样的兴趣爱好,进而找到同侪,从中构建自我认同。最后,藉由这样特殊消费文化的反复循环,动漫亚文化得以构建起自产自销的消费市场,从中产生巨大的商机。

五、结论限播令的出台,虽然有效限制了日本动漫的传播,对扶持国产动漫的发展起到了积极作用。但一方面由于国产动漫发展时间太短,尽管制作水平已经大幅提高,仍未能取代日本动漫;另一方面也因为网络与新媒体的使用愈趋频繁,致使限播令的效果打了折扣,日本动漫才通过这样的渠道,推动御宅族、同人漫画,以及COSPLAY等动漫亚文化的发展。

从消极的视角而言,青少年的动漫亚文化对当代核心价值体系提出了挑战;但从积极的视角观之,动漫亚文化也提供青少年纾解社会现实压力的出口;让青少年亚文化团体的想象力有了挥洒的空间。他们勇于秀出自己的特色、实践自己的理想,不但从中构建了自我认同,更创造出特殊的消费文化。随着社会不断的快速变迁与网络的快速发展,在可见的未来,日本动漫对国内青少年的影响将会越来越大,青少年亚文化团体也将随之更加茁壮。据此,如何通过监管排除网络中不利于青少年发展的负面元素,引导青少年亚文化团体向正面发展,并重新导回社会核心价值体系,将是国家下一步必须重视的方向。

| [1] |

邱琡雯. 文化想象:日本偶像剧在台湾[J]. 媒介拟想(台湾), 2002, (1): 50-67. (  0) 0) |

| [2] |

日本产业经济省. 产业经济政策[EB/OL]. [2016-9-12]. http://www.meti.go.jp/policy/mediacontents/.

(  0) 0) |

| [3] |

黄升民. 2004-2005年中国动画产业发展报告[A]. 张晓明, 胡惠林编. 2006年: 中国文化产业发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.

(  0) 0) |

| [4] |

中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴, [EB/OL]. [2016-4-1]. http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

(  0) 0) |

| [5] |

中国电视报. 收视指南[EB/OL]. [2017-1-1]. http://dianshibao.cntv.cn/.

(  0) 0) |

| [6] |

王念祖, 李常庆. 我国台湾地区漫画馆空间布局研究———以中仑分馆(漫画馆)为例[J]. 图书馆论坛, 2015, (5): 131-135. (  0) 0) |

| [7] |

百度指数. 指数搜索[EB/OL]. [2016-7-1]. http://index.baidu.com/?tpl=trend&word=%C8%D5%B1%BE%B6%AF%C2%FE.

(  0) 0) |

| [8] |

站长之家: 《日本动漫网站排名》, http://www.chinaz.com/?qq-pf-to=pcqq.c2c.

(  0) 0) |

| [9] |

百度指数. 指数搜索[EB/OL]. [2016-7-1]. http://index.baidu.com/?tpl=trend&word=%C8%D5%B1%BE%B6%AF%C2%FE.

(  0) 0) |

| [10] |

1688批发. 航海王周边衍生商品[EB/OL]. [2016-5-1]. https://www.1688.com/chanpin/-BAA3D4F4CDF5CFB5C1D0B2FAC6B7.html?

(  0) 0) |

| [11] |

新浪动漫. 百度风云榜2016年十大热搜动漫[EB/OL]. [2016-12-31]. http://comic.sina.com.cn/guonei/2016-12-14/doc-ifxypipu8147289.shtml.

(  0) 0) |

| [12] |

陈琦. 浅析日本动漫在中国的跨文化传播方略[J]. 新闻知识, 2010, (12): 41-43. DOI:10.3969/j.issn.1003-3629.2010.12.018 (  0) 0) |

| [13] |

(日)杉山知之. クール˙ジャパン: 世界が买いたがる日本[J]. 东京: 翔伝社, 2007.

(  0) 0) |

| [14] |

王利华. 论动漫亚文化中社会主义核心价值体系建设[J]. 求索, 2013, (5): 250-252. (  0) 0) |

| [15] |

张瑜烨, 朱青. 青年亚文化视角下电视动漫"萌文化"传播探析[J]. 中国广播电视学刊, 2015, (12): 75-78. (  0) 0) |

| [16] |

马中红, 邱天娇. 身份认同:Cosplay亚文化的实践意义[J]. 青年研究, 2011, (5): 8-19. (  0) 0) |

| [17] |

杨雅. 同人女群体:"耽美"现象背后[J]. 中国青年研究, 2016, (7): 63-66. (  0) 0) |

| [18] |

(美)John Storey著, 张君玫译. 文化消费与日常生活[M]. 台湾高雄: 巨流图书公司, 2002.

(  0) 0) |

2018

2018

,

,