2. 曲阜师范大学 外国语学院,山东 曲阜 273165

2. College of Foreign Languages, Qufu Normal University, Qufu 273165, China

修正性反馈是教师对学习者语言错误所做的回应,[1]也是师生间重要的互动方式,[2]修正性反馈能促进学习者语言输出和修正语言错误。[3]有研究表明教师在修正性反馈的使用上存在差异,且修正性反馈的修正效果和学习者水平密切相关。[4][5]现有研究并没有关注来自不同文化背景的教师在使用修正性反馈时是否有差异,外籍教师作为我国外语教学师资中的重要力量,其在课堂上的修正性反馈使用情况还没有研究进行关注;近年来我国修正性反馈研究发展势头喜人,但课堂观察研究的持续减少却令人担忧,[6]本研究基于课堂观察,对比中国教师和外籍教师修正性反馈使用及其效果是否存在差异,并尝试对所发现问题进行解释。

一、研究背景修正性反馈研究关注反馈类型;[7]学习者水平和年龄等因素对反馈效果的影响;[8]学习者对反馈的感知和回应以及反馈时机和重点,[9][10]这些研究多采用实证和描述性研究的方法来检验修正性反馈和学习者吸收(uptake)之间的关系;[11]教师修正性反馈后学习者的uptake(吸收)被视为考察修正性反馈效果的重要量化手段和可视性资源,[12][13][14]就研究内容而言,这些研究聚焦修正性反馈与学习者感知的单向推论,对于修正性反馈在促使学习者构建话语中的支架作用较少提及,对于广泛存在于师生互动中的意义协商及其作用较少关注。

而社会文化理论认为知识是具有社会性的,是学习者在社会场景中通过合作、互动和交流来建构的,[15]而支架则是指互动中任何形式的成人-孩子(专家-新手)的辅助性话语。[16]社会文化理论有关修正性反馈的作用可以总结为:1)学习是一个互动的过程;2)学习者的二语发展需要支架(scaffolding),特别是来自教师的专家型支架;3)外语课堂上,修正性反馈可以促进师生间的意义协商;4)修正性反馈的效果不仅仅由反馈的类型决定,还受到修正性反馈在互动中的动态变化以及修正性反馈如何参与到专家和新手的意义协商中等因素的影响。[17]

我国现有修正性反馈的研究多为干预性实验研究,描述性研究或个案研究,本研究将外语课堂视为动态的,互动的师生交流过程,由于数据直接来源于课堂,其研究结果可以更准确地反映课堂教学的真实情况,研究结果对现有修正性反馈研究将会是有益补充。

二、研究方法 (一) 研究问题1、中国教师和外籍教师课堂修正性反馈的使用有何异同?

2、中国教师和外籍教师不同类别的修正性反馈引发的修正效果有何异同?

3、两类教师修正性反馈的修正效果受到哪些因素的影响?

(二) 研究对象本研究的研究受试为山东某高校外院八名英语专业教师,四名外教,四名中国教师。四名外教中有两名来自美国德克萨斯州孤星学院的专业教师,两名来自美国国务院教育与文化事务局英语语言项目办合作项目,这两位教师已经为此项目在不同国家教英语若干年,因此都有丰富的英语教学经验。所选本国教师都至少有十年的教学经历,三位副教授,一位教授,其中一名有半年的国外访学经历,他们的教学风格稳定,语言更具有代表性, 为了行文方便,下文以外教代替外籍教师。根据笔者的课堂观察,外教课堂上师生之间的交流全部使用英语,但在中国教师的课堂上师生会使用汉语进行辅助交流,因为本文的关注重点在口头修正性反馈,因此课堂上中国教师和学习者的汉语使用对学习效果的影响本文暂不关注。

(三) 修正性反馈的分类修正性反馈包括口头修正性反馈和书面修正性反馈两类,本文关注教师口头修正性反馈,即外语课堂上教师对学生的语言错误所做的口头回应。研究中所采用修正性反馈的类型以Sheen & Ellis的分类为基础:[18]

|

|

表 1 修正性反馈的类别 |

本研究不考虑学习者话语输出的数量,只考虑话语输出的质量,因此该分类中输入和输出式的反馈不属于本文的关注点。本研究的语料主要来自课堂录音,教师使用非口头刺激的方式引导学习者给出正确形式无法观测到,因此此种反馈方式不在本文的考察范围中。根据初步语料分析,显性纠错且伴随元语言解释和元语言提示在本研究语料中没有呈现明显差异,因此合并为元语言纠错。本研究最终确定的修正性反馈的类别为以下七类:会话重铸,重复,澄清请求,说教重铸,显性纠错,元语言纠错和诱导,以下为各类反馈的定义和实例:

1、会话重铸:这种类型的纠正包括为交谈的顺利进行而重新组合学习者的话语;这类重铸通常会在话语重组之后附加一个疑问句以确保无误。例如:

T: Language learning is?

Ss: Confident, confidence, difficult...

T: Before they say difficult, first of all, they say language is amazing, right?

2、重复:单纯重复学习者的错误语句,而没有对错误本身加强语调。例如:

T: What’s the meaning of once again?

S: After one year.

T: After one year?

S: Every year.

3、澄清请求:听话者通过使用问句来表明没能理解说话者的话语,可以通过不同的问句形式来实现,如:Parden? What? Sorry?例如:

S: When I get to Paris, I’m going to sleep for one whole day.

T: What?

4、说教重铸:没有出现任何交流问题,针对学习者话语中错误的部分进行重组。例如:

T: So, so Mr. Bean, what’s this?

Ss: Took out.

T: Take out.

5、显性纠错:发出明确信号指出学习者出现了错误并提供正确表达形式。例如:

T: So the war actually happened between Israel and, Israel and…

Ss: Palestine.

T: Lebanon, not Palestine. Lebanon.

6、元语言纠错:通过一段简短的元语言陈述引导学习者给出正确表达形式,但不直接提供正确形式。例如:

S: There is the ball.

T: This is the first time we mention ‘ball’, so which article should we use?

7、诱导:诱导反馈是指教师通过策略使用,包括在重复说话者错误表达之前停顿,或者通过提问等方式引导学习者给出正确语言形式。例如:

Ss: Farmers are using more water…

T: Farmers will…

Ss: Will increase…

(四) 数据收集与统计本文的数据来源于四位外教和四位中国教师的课堂录音、课堂观察和课后访谈。为了避免课型和学习者水平对研究结果的影响,本研究选用了该院英语专业一年级泛读课程, 英语专业一年级学生按照入学成绩被分配到各个班级,因此学习者整体水平接近。研究者在学期中间对八位教师的泛读课采集录音,每人分三次采集,每次采集一个课时,共计24个课时,然后将所录制语料进行转写和标注,转写结果交给两位学生助手核对,转写准确率达到100%。

研究者首先标注了语料中包含有修正性反馈的语段,然后将教师反馈后学习者改正了原有话语中的错误或对教师的反馈以点头或语言表示领会编码为“修正”(uptake),[19]标注后进行复查以确保标注的准确性。为了进一步探索差异背后的深层原因,本研究对选取了四名教师(两名外教和两名中国教师),并在参加录音的班级,按照上学期期末考试的成绩按高中低分段,每班选取三名同学进行了访谈。

经过统计,六位教师修正性反馈的使用情况如下表所示(F=外籍教师;N=中国教师):

|

|

表 2 外教和本地教师修正性反馈使用情况 |

本研究统计分析软件为R 3.4.3。针对本研究第一个问题,即外教和中国教师修正性反馈使用的异同,采用Wilcoxon秩和检验来进行回答。

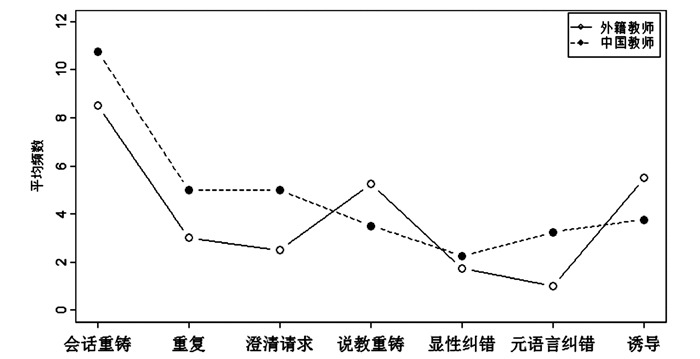

如图显示,外教和中国教师在各类修正性反馈使用的情况如下:

|

图 1 外籍教师与中国教师反馈类别比较 |

1、重铸反馈:重铸反馈分为会话重铸和说教重铸两种,[20]二者的区别在于显性程度,会话重铸偏隐性,不会中断师生互动,而说教重铸中教师集中关注错误语段,纠错效果更明显。外教的说教反馈使用数量大于中国教师,有研究发现,当教师针对语言问题进行不断的集中反馈使目标语言形式得到凸显时,反馈更加有效。[21][22]因此可以说,当针对同样的需要凸显的语言问题时,外教对正确语言形式的敏感性使得他们更加注意语言修正的准确性。

2、诱导反馈:外教使用诱导反馈的数量大于中国教师,诱导反馈中教师并不提供正确的语言表达形式,学习者需要自我生成正确的语言表达,这样就能帮助学习者提供目标语形式程序化和自动化的机会,因此这种反馈方式对于帮助学习者内化语言结构,促进语言输出,发挥反馈的支架作用效果更加明显,而且本研究的语料分析也发现了诱导反馈能够增加师生间的互动语步,较好地促进了师生间的意义协商,例如:

例1:

S: Never stay alone, together, never stay alone…

T: Uh…Don’t be alone and stay together?(诱导)

S: Stay together with your family and friends.

T: To be together with family and friends. Yes!

在此例中,学习者在教师的诱导下整合了原有的表达,内化了英语句式,以完整的短语结构输出目的语,教师诱导反馈的支架作用不仅在于帮助学习者修正错误还在于能很好的促进师生互动。

3、重复反馈:中国教师和外教在重复反馈的使用统计学上没有显著性差异,但从数量上来看中国教师比外教多一些。国内目前还没有专门针对重复反馈进行的研究,但国外有研究显示教师针对学习者错误的语言表达进行的重复反馈在引发注意、修正错误和搭建支架方面有显著作用。[23]本研究的语料也印证了这一观点,例如:

例2:

T: It’s gonna have a party because who is here?

Ss: His parents.

T: His parents?

Ss: Her parents.

T: Thank you. Her parents, right?

由此可见,重复反馈由于教师使用强调语气重复学习者的表达错误,学习者从注意到自己的错误到自我修正再到输出经历了语言的内化和重新组织输出的过程,这对学习者的语言发展起到了很好的支架作用。但本研究发现中外教师的课堂上都出现了重复反馈数量多但修正数量少的现象,进过进一步分析语料发现很多重复反馈属于无效反馈,此时教师只是通过重复学习者的话语来表示怀疑或是引导,不能有效引发学习者注意,因此本研究认为教师应该注意重复反馈使用的方式以提高反馈质量。

4、元语言反馈:外籍教师很少使用元语言纠错。元语言纠错针对语言规则给出解释,引导学习者给出正确答案。中国教师元语言反馈使用次数较多,显示了中国教师教学中相对更重视语言规则,而这和我们重规则的英语教学传统有很大关系。

本研究在每个反馈类别上的数据为计数数据,观察值不独立,两个独立组之间差异比较适合采用Wilcoxon秩和检验。外籍教师和中国教师在各个反馈类别上的差异检验结果如表 3所示。

|

|

表 3 外籍教师和中国教师修正性反馈差异检验 |

表 3显示,外籍教师和中国教师在每个反馈类别的使用上没有统计显著性差异(ps > .05),只有在澄清请求的使用上,两类教师有统计显著性差异倾向(p≈.1)。即,中国教师比外籍教师倾向于较多地使用澄清请求作为反馈形式。在其他类别修正性反馈的使用上,中外教师没有显著性差异。徐锦芬通过调查问卷发现中国教师在引导学生进行意义建构时的中介意识明显低于外教,[24]周玉忠的研究也发现外教更注重突出学生的主体作用,[25]其教学灵活性和角色多变性值得中国教师学习,而本研究通过走进课堂进行实证研究发现中国教师和外教在修正性反馈使用的类别上无明显差异,这说明中国外语教学历经十几年的发展,中国教师在课堂师生互动中的支架作用和中介意识在逐渐提升,教师角色较以前发生了明显变化。

(二) 外籍教师和中国教师修正性反馈效果对比相关元分析已验证了修正性反馈的效果。[26][27][28][29]但这些研究中一手资料较少,基于课堂观察的研究更是没有。本研究通过统计课堂上各类修正性反馈后所引发的学习者的修正数量来衡量教师修正性反馈的效果,学习者的修正意味着学习者领会到了教师反馈的意图并注意到了中介语和正确形式之间的差距。

本研究中教师不同类别的修正性反馈的效果通过斯皮尔曼相关分析来回答。表 4报告修正性反馈和学习者修正之间的相关分析结果。

|

|

表 4 教师修正性反馈与学习者修正之间的关系 |

表 4显示,在α =.05的显著性水平上,外籍教师的澄清请求显著引发学习者的修正(rs=1,p < .001),根据语料分析,外教使用请求澄清主要是因为学习者用词不当或发音错误而引起理解上的困难,因此在纠错效果上并无很大意义。中国教师的说教重铸也显著引发学习者的修正(rs=0.95,p≈.05,p < .001),但是在其他反馈类别上教师修正性反馈与学习者修正之间没有统计显著性关联(p > .05)。值得一提的是,虽然中国教师比外籍教师提出更多的澄清请求,但是这些请求并没有引发学习者更多的修正(p=.262 > .05),甚至有导致更少的修正倾向(rs=-0.74)。另一个需要注意的是,虽然外籍教师提供了显性纠错(见表 4),但是这些反馈却没有引发学习者任何的修正,导致表5中的相关系数值rs和概率p值为NA(即无法计算得到)。

鉴于本研究样本量较小,p值明显受其影响,出于探索性质,本研究将rs≥0.5视作可能有显著性的效应量,在此条件下,中国教师的会话重铸和诱导反馈与学习者修正之间有正向关联性倾向,而外籍教师的元语言纠错反馈与学习者修正有正向关联性倾向。

鉴于说教重铸,元语言反馈和诱导反馈都属于显性修正性反馈,这说明修正性反馈的显性程度会影响到学习者是否能注意到教师的修正并意识到自己的语言错误。特别是诱导反馈,作为一种显性反馈方式,除了能促使学习者及时修正语言错误,还可以帮助学习者增加语言输出的机会和数量,因此支架效果更加突出,例如:

例3:

T: Ok, that is your sentence for your mother, right?

S: Yes.

T: What about the speech? Why you wrote those to your mom? Why did you write that to your mother?

S: Because my mom always tend to make me make my own decision. Maybe she think this is the best way to make me confident…

总体来讲,从修正性反馈所引发的学习者修正来看,两类教师课堂上修正性反馈的修正效果不是很理想,但本研究认为,使用何种修正性反馈要根据具体的语言环境,且修正效果不能一概而论。传统观念认为外教重意义轻形式,中国教师重形式轻意义,但本研究语料发现,外教和中国教师对于学习者错误的态度没有明显差异,且都关注纠错效果。两类教师都能根据不同情况灵活处理学习者错误,在帮助学习者修正语言错误的同时尽可能促进他们的话语输出,同样发挥了修正性反馈的作用。

(三) 两类教师修正性反馈的修正效果的影响因素本研究数据显示,外教共计12课时110次修正性反馈,学习者成功修正的次数为35次,占总数的32%。而中国教师同样多的课时共计使用修正性反馈数量为134次,成功修正次数为39次,占总数的29%,因此修正比例还是比较低的。为了获得一手资料,本研究在课堂录音的基础之上又对研究受试进行了访谈,这种数据分析加访谈的方法能帮助我们更清楚地发现影响修正性反馈使用的直接原因,研究发现可以帮助一线教师提高反馈效果。

经过语料分析和访谈,本研究认为修正性反馈的支架效果受到如下因素的影响:

1、反馈重点传统观点认为,能成功引发修正的反馈一般是显性反馈。但本文数据显示,和修正效果呈正相关的的修正性反馈不仅仅包括显性修正性反馈,如说教重铸,还有隐性修正性反馈,如澄清请求。

例4:

S: Café, go café.(错误发音).

T: What?(澄清请求)

S: Café.(修正发音错误)

例5:S: To seek water, to survive.

T: To search for water.(说教重铸)

S: To search for water.(修正)

从以上这两个例子可以看出,能成功引发修正的反馈必然是纠错重点清晰,也就是说,反馈方式的明晰度能吸引学习者注意力,但不会必然引发修正,只有在教师反馈中凸显错误部分才能吸引学习者注意力并引发修正。因此我们可以说反馈方式本身的显性或隐性特征并不是产生修正的必要条件,关键是反馈的重点要明确,目的要清晰。这一观点通过对学习者的访谈得到了印证,当被问到师生互动中何时能发现并纠正自己的错误时,有22名受访者都认为教师的反馈如果能即刻或直接指向错误语段,在纠错任务不是很困难的情况下,一般都能产生自我修正。

2、反馈目的通过对教师的访谈则发现,在促进语言输出和提高表达能力的环节,教师给出修正性反馈只是为了提醒学习者注意,一般不会刻意强调学习者是否进行了修正。但如果是对某个具体语言结构的操练,如果学生出现了非常严重的错误,一般会通过肢体语言,或表情,同时对句中的错误部分加以强调,来暗示学生进行自我修正,如果暗示不成功,则进行直接修正。例如:

例5:

T: Usually what do, what do westerners want to do, what do we do? When we go..er..beach, we want what?

Ss: Sun…

T: Sunshine, right(会话重铸)?Why? Because what color do we want our skin to be?

S: Black…

T: Not black, but ah…(laughing)

Ss: (laughing)

T: Like brown, right(明示纠错)?We want that color. And when you guys see the sun, what do you do?

Ss: We find a place…

在这一互动话轮中,教师的修正性反馈从会话重铸到明示纠错,经历了一个从隐性到显性的变化过程,这一特征也是修正性反馈作为话语支架的最重要特征,由于一直在互动过程中,因此教师并没有刻意强调修正效果,此时修正性反馈的目的是搭建支架促进学习者话语输出。

根据教师访谈,在被问到修正性反馈的作用时,四位外教有三位回答是提供示范,而中国教师的答案则是纠正错误和构建话语。因此,教师对修正性反馈的认识决定了他们不同的反馈目的,而不同的反馈目的决定了当学习者出现语言错误是否需要修正,本研究认为这也是影响修正效果的原因之一。

3、错误类型语料显示,错误类型也会影响修正效果。中外教师访谈显示,他们对于需要纠正的错误类型看法基本一致,即都关注到了学习者语言形式、意义和语音是否正确,但在教学实践中中外教师给予反馈的错误类型还是有所区别,进而影响到了修正效果。

前文数据也显示中国教师多针对元语言错误进行显性纠错,且纠错效果和学习者修正有正向关联倾向,但修正过程对于学习者的语言表达能力发展起不到很大的作用,在这种情况下其作用仅为纠正错误。例如:

例6:

T: Please translate公司就要倒闭了.

Ss: The company is on the verge of bankrupt.

T: Bankrupt is a noun? It is a verb, right? What is its noun form?(元语言反馈)

Ss: Bankruptcy.

T: Bankruptcy, right? Bankruptcy. We plus-cy.(元语言反馈)

Ss: The company is on the verge of bankruptcy. (修正)

从此例可以看出,在完成中国教师经常使用的单句翻译活动中学习者不能进行发散性思维活动,师生互动中意义协商不充分,支架效果不明显。

相比较而言,外教则更加关注词汇和语音错误,且多使用隐性纠错方法,比如重铸,互动过程中意义协商充分,话语构建效果较好,但由于纠错意图不明显,不论是会话重铸还是说教重铸,纠错效果均不明显。访谈显示,外教对学习者的元语言错误也会关注,一般采用显性纠错方式并会关注纠错效果。例如:

例7:

T: Are you ready? Yes? Mostly ready? Yes, alright, let’s try. What about in the corner?

Ss: Lite up.

T: Lite up or light up.

Ss: Light up.

T: Right? Depending it's the past tense or it's present of if you use words like "can". I must light up the Christmas tree right? Or I lite up the Christmas tree yesterday.

另外由于文化差异,中国学生和外教在交流时会出现误解,需要经过不断的意义协商才能最终形成正确答案,而在这个过程中,学习者经过不断的建构,修改,再建构,虽然纠错效果不一定明显,但协商过程则对学习者语言表达能力和互动能力发展有很大的促进作用。

四、结语本研究基于外语课堂,调查了中外教师修正性反馈的使用情况及其所引发的学习者修正的效果差异。研究发现:1)外教和中国教师在澄清请求的使用上有明显差异,而在其他类别的修正性反馈使用上无明显差异。2)外籍教师的澄清请求和中国教师的说教重铸显著引发学习者的修正,但是在其他反馈类别上教师修正性反馈与学习者修正之间没有统计显著性关联。3)根据本文语料以及教师和学生访谈发现,影响中外教师修正性反馈修正效果的因素包括反馈重点、反馈目的和错误类型。总体来讲,外语课堂上的修正性反馈不仅能促使学习者修正语言错误,而且在促进师生互动中的意义协商和学习者话语输出方面也有一定作用,但通过访谈和调查问卷也发现,有的教师包括外教虽然经常对学习者的错误进行纠错,但关于修正性反馈的分类及其效果知之甚少,更谈不上在课堂上及时修正自己的反馈方式以促进学习者的学习效果,他们在课堂上使用的修正性反馈有时是一种下意识的行为,因此有必要增强教师对课堂口头反馈的了解以提高反馈效果。

| [1] |

Ellis R.. Researching the effects of form-focused instruction on L2 acquisition[J]. AILA Review, 2006, (19): 18-41.

(  0) 0) |

| [2] |

Chaudron C.. A descriptive model of discourse in the corrective treatment of learners' errors[J]. Language Learning, 1977, 27: 29-46. DOI:10.1111/lang.1977.27.issue-1

(  0) 0) |

| [3] |

Saito K., Lyster R.. Investigating the pedagogical potential of recasts for L2 vowel acquisition[J]. TESOL Quarterly, 2012, 46: 387-398. DOI:10.1002/tesq.25

(  0) 0) |

| [4] |

Lyster R., Ranta L.. Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms[J]. Studies in Second Language Acquisition, 1997, 20: 37-66.

(  0) 0) |

| [5] |

Xu Shanshan. An investigation into teachers'corrective feedback in Chinese EFL classrooms[J]. Chinese Journal of Applied Linguistics, 2012, 35(4): 480-505.

(  0) 0) |

| [6] |

王伟清. 国内二语教师口头纠错反馈实证研究25年——一项准元分析[J]. 外语教学理论与实践, 2017, (3): 64-71. (  0) 0) |

| [7] |

Ellis R., Sheen Y.. Reexamining the role of recasts in second language acquisition[J]. Studies in Second Language Acquisition, 2006, 28(4): 575-600.

(  0) 0) |

| [8] |

Li S.. The interface between feedback type, L2 proficiency, and the nature of the linguistic target[J]. Language Teaching Research, 2014, 18: 373-396. DOI:10.1177/1362168813510384

(  0) 0) |

| [9] |

Yang Y., Lyster R.. Effects of form-focused practice and feedback on Chinese EFL learners' acquisition of regular and irregular past tense forms[J]. SSLA, 2010, 32: 235-263.

(  0) 0) |

| [10] |

李丹丽. 二语课堂互动话语中教师"支架"的构建[J]. 外语教学与研究, 2012, (7): 572-584. (  0) 0) |

| [11] |

Lyster R., Ranta L.. Corrective feedback and learner uptake[J]. SSLA, 1997, 19: 37-66.

(  0) 0) |

| [12] |

Panova, Lyster. Patterns of corrective feedback and uptake in an adult ESL classroom[J]. TESOL Quarterly, 2002, 36(4): 573-595. DOI:10.2307/3588241

(  0) 0) |

| [13] |

Loewen S.. Incidental focus on form and second language learning[J]. Studies in Second Language Acquisition, 2005, 27: 361-386.

(  0) 0) |

| [14] |

Choi S., Li Y.. Corrective feedback and learner uptake in a child ESOL classroom[J]. RELC Journal, 2012, 43(3): 331-351. DOI:10.1177/0033688212463274

(  0) 0) |

| [15] |

Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Harvard: Harvard University Press, 1978.

(  0) 0) |

| [16] |

Lantolf, J. & Thorne, S. L. & Poehner, M. E. Sociocultural and Second Language Development[C]//VanPatten B. & Williams J. The Theories in Second Language Acquisition. New York and London, 2015: 207-226.

(  0) 0) |

| [17] |

Nassaji H., Swain M.. A Vygotskian Perspective on Corrective Feedback in L2: The Effect of Random Versus Negotiated Help on the Learning of English Articles[J]. Language Awareness, 2000, 9: 34-51. DOI:10.1080/09658410008667135

(  0) 0) |

| [18] |

Sheen, Y. & Ellis, R. Corrective feedback in language teaching[A]. in E. Hinkle (ed.). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning[C]. New York: Routledge, 2011: 593-610.

(  0) 0) |

| [19] |

Loewen S.. Uptake in incidental focus on form in meaning-focused ESL lessons[J]. Language Learning, 2004, 54: 153-187. DOI:10.1111/j.1467-9922.2004.00251.x

(  0) 0) |

| [20] |

Ellis R.. The Study of Second Language Acquisition[M]. Oxford: Oxford University Press, 2014.

(  0) 0) |

| [21] |

Doughty, C. and Varela, E. Communicative focus-on-form in C. Doughty and J. Williams (eds.), Focus-on-form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 114-138.

(  0) 0) |

| [22] |

Han Z.. A study of the impact of recasts on tense consistency in L2 output[J]. TESOL Quarterly, 2002, 36: 543-572. DOI:10.2307/3588240

(  0) 0) |

| [23] |

Yujong Park. The roles of third-turn repeats in two L2 classroom interactional contexts[J]. Applied Linguistics, 2014, 35(2): 145-167. DOI:10.1093/applin/amt006

(  0) 0) |

| [24] |

徐锦芬. 中外籍英语教师课堂中介作用调查与对比分析[J]. 外语教学与研究, 2007, (4): 301-306. DOI:10.3969/j.issn.1000-0429.2007.04.014 (  0) 0) |

| [25] |

周玉忠. 外教与中国师生在外语教学有关问题上的分歧探析[J]. 外语教学, 2004, (6): 77-80. (  0) 0) |

| [26] |

Norris J., Ortega J.. Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis[J]. Language Learning, 2000, 50: 417-528. DOI:10.1111/lang.2000.50.issue-3

(  0) 0) |

| [27] |

Mackey, A. & J. Goo. Interaction research in SLA: A meta-analysis and research synthesis[A]. In A. Mackey(ed.) Conversational Interaction in SLA: A Collection of Empirical Studies[C]. Oxford: OUP. 2007: 408-452.

(  0) 0) |

| [28] |

Li S.. The effectiveness of oral corrective feedback: A meta-analysis[J]. Language Learning, 2010, 60: 309-365. DOI:10.1111/(ISSN)1467-9922

(  0) 0) |

| [29] |

王伟清. 二语教师口头修正性反馈的效果——对25项西方实证研究的元分析[J]. 外语教学与研究, 2016, (3): 274-286. (  0) 0) |

2019

2019