在全球融合、文明共享的时代背景下,博物馆既是一个国家历史与文化的承载体,也是公共外交中的非国家行为主体之一,以其相对客观、平和的方式和较大的包容性和接受度,潜移默化地服务于国家的外交目标。我国博物馆外交始于上世纪70年代的对外文物展览,发展至今已经成为我国文化外交的重要组成部分。经过十余年的“博物馆热”,我国博物馆数量持续增长、规模不断壮大,正在进入从量的累积到质的跃升的关键阶段。基于建设世界博物馆强国和构建新型国际关系的双重目标,我国博物馆如何在总体外交战略和行动中扮演更加积极主动的角色,创新更多外交路径和形式,在坚守中华文化立场的同时展现大国外交力量,值得思考和深入研究。

一、使者、空间与场域:博物馆外交缘起与研究范式演进博物馆参与外交活动的实践可以追溯到14世纪文艺复兴时期,代表国家形象的君主们将出口个人艺术收藏作为国家的一项政策,到了拿破仑战争时期,各国之间展开了一系列关于文化财产所有权的多边谈判。[1](P10)随着世界局势和国际关系的不断演化,特别是第二次世界大战结束之后,美国、苏联、日本、法国等主要发达国家认识到博物馆所具备的外交潜力,赋予其在外交事务中的特殊身份与使命。也是在这一历史时期,博物馆外交开始作为一个新兴交叉研究领域,得到了来自博物馆学、文物学、外交学、政治学、传播学等不同背景学者的关注和持续研究,由此展开了使者、空间与场域多维度交织的研究范式演进过程。

(一) 国际关系格局中的文化使者二战结束后,美苏冷战使世界各国在政治上分裂为两大阵营,国家间正常交往受到阻断。尽管如此,1959年美国国务院却首先定义文化外交是“不同国家人民之间的直接和持久的接触,帮助创造一个更好的国际信任和理解气氛,使官方关系得以运作的行为和活动”,[1](P14)由此确立起文化外交的政治合法性。这一时期博物馆主要以“使者”的身份填补政府未能积极主动地开展工作时出现的外交气氛空白,具有较强的目的性和针对性,通常是通过设立专项资金,策划国际展览项目,发挥博物馆“形塑国家形象、搭建沟通桥梁、增进相互理解”的作用,[2]缓和意识形态冲突,消除政治偏见,推动双边乃至多边国际关系良性发展。

例如,冷战时期美国政府通过文化外交机构美国新闻署(United States Information Agency)甚至中央情报局(Central Intelligence Agency),委托或资助美国史密森尼学会(Smithsonian Institution)、纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)等一批博物馆,有计划性、有针对性地输出主题展览,传播美国民主自由价值观念;日本也利用国家博物馆来重塑其在国际舞台上的国家形象,博物馆在国家外交事务中的参与程度和所发挥的作用不断增强。[3]徐玲通过参阅相关日记、档案及报刊等史料,探讨了1950—1966年间博物馆出国展览中的中国新形象表达,认为博物馆在新中国成立初期这一特殊历史阶段起到了破除固有国际形象、构建新形象的积极作用。[4]此外,陆建松、韩翊玲、张钊等人的研究认为,赴苏联、捷克、印度、日本、波兰等国家举办的“中国艺术展”,“对苏联和东欧国家的展览促进了社会主义国家阵营的交流和团结,对日本的展览则极大地安抚了战后两国人民心灵的创伤,促进两国关系正常化。”[5]特别是1973年至1978年的“中华人民共和国出土文物展”规模之大、范围之广、时间之久在新中国历史上都是第一次,[6]对于尚处封闭状态的中国而言,展现出文物外交潜力和发展友好关系的积极作用,也奠定了此后我国文物展览服从外交大局的传统。

20世纪90年代之后,随着国际关系格局破冰,国际政治新秩序尚未建立起来,博物馆外交实践得以快速发展,博物馆成为外交环境,其藏品成为彰显外交关系的重要标志,突出体现在国际展览合作与博物馆交流项目方面。弗金和艾尔茨就曾分析俄罗斯艾尔米塔什(冬宫)国立艺术博物馆在中俄关系中的实践与作用。[7]Natalia Grincheva也将其作为分析古根海姆基金会全球扩张战略的典型案例写入书中,论证博物馆外交在新自由主义时代所发生的全球化倾向。[1](P2)Lee Davidson等人以新西兰和墨西哥之间的展览交流为例,采取民族志研究方法,通过展览评估和观众调查,分析国际展览的运营机制及其与文化外交的关系。[8](P24)郑妍则从中国视角认为德国德累斯顿国家艺术博物馆促进了中德两国文化交流和国家文化形象建设;[9]郝楠则以中韩建交以来贯穿双边关系发展的首尔家具博物馆和哈尔滨安重根纪念馆为例,认为博物馆外交活动是传达国家政治意图和系统表达国家历史叙事的重要载体。[10]

(二) 公共外交与软实力建构空间发端于20世纪60年代的公共外交理论在传统外交领域之外开掘出包括跨文化交流在内的更多可能性。著名外交学者约瑟夫·奈在90年代初提出“软实力”概念,指的是一个国家的文化吸引力、政治价值观吸引力以及塑造国际规则和决定政治议题的能力,[11]这一概念经过发展和泛化后被应用于不同的主体,博物馆也在其列。进入21世纪以来,全球化进程加速使得国际经济文化交流日益频繁,越来越多的非国家行为主体参与到外交活动中,博物馆凭借非官方的、非意识形态化的特点,成为文化对话协商的平台和表达政治善意的象征性空间,在这一视角下,博物馆外交政治指向性相对减弱,成为国家间战略性跨文化交流、展示和提升“软实力”的公共外交途径。

Hyojung Cho以美国空间计划和博物馆连接两个项目为例,勾勒出美国博物馆从代表到参与的文化外交角色转变,并且发挥公私伙伴关系之间的协同效应,成为软实力的“生产者”。[12]朱晓云则全面系统地分析了20世纪90年代体制改革以来,法国大型国立博物馆在推动国家文化影响力形成方面采取的方式以及所面临的机遇和挑战。[13]值得一提的是,2014年中国博物馆协会博物馆学专业委员会在福建厦门召开“未来的博物馆”学术研讨会,其中博物馆与公共外交的关系引发了学者们的广泛讨论,客观上推动了这一研究范式的中国化。阮华端认为,博物馆通过陈列展览的形式“拓宽了国外公众了解中国的渠道,促进了世界各国人民对中国人民的友好感情,显著提升了我国的文化软实力和国际竞争力”。[14]孔达则分析了“博物馆与国家文化外交的配合度,以及对于国家形象和文化软实力的贡献度”,此后又在其著作中选取21世纪在英国开展的一系列重大展览为例,以跨文化视角,评估国际展览对于我国文化外交的巨大贡献。[15]

在对于博物馆外交的乐观分析和积极态度之外,国内外部分学者也表达了忧虑和不同意见。Shuchen Wang援引2016年中德博物馆论坛所热议的“世界性博物馆”与将文物送回“原产国”之间的“冲突”,认为国家博物馆及其藏品通常嵌入殖民历史中,并且通常用于打造集体记忆、文化认同和民族主义,既有助于“调和”又可能引发新殖民主义的紧张局势。[16]Yunci Cai通过分析法国和新加坡两国博物馆之间的跨文化交流,对博物馆是否能够有效塑造他国民众的偏好提出了质疑,并且认为国家间的不平等权力关系会导致博物馆外交仍然带有政治性色彩;[17]宋昱瑾从正反两方面分析了博物馆对我国文化外交的影响,提出了博物馆外交中展览细节错误导致外交纠纷和博物馆殖民主义等负面作用,[18]警示我们进行更加理智客观的思考与判断;裴严华则提出应当跳出公共外交和软实力的理论框架,认为这些概念中包含着以国家为中心的偏见,主张“把博物馆想象成一个能促进相互理解、弥合群体间鸿沟的地方”,[19]上述观点论争凸显出批判性地看待和参与博物馆外交的必要性,也使得博物馆外交实践进一步褪去意识形态色彩,更加专注于在参观者、参与者中所发挥的跨文化交流潜力。

(三) 国家战略传播场域近几年,世界政治局势发生了巨大的变化与转型,国家利益再次成为各国对外交往关注的重点。虽然博物馆外交相较于传统外交主体政治色彩较弱、形式更为柔和友好,但其归根结底仍然属于主权国家的外交行为,需要从本国立场出发。因此许多学者提出将博物馆外交纳入国家整体外交战略,以实现其维护国家战略利益的目标。

这一范式下的研究主要表现为国别和区域比较研究,已有文献涵盖美国、法国、英国、澳大利亚等多个国家。Richard J. W. Harker以美国主导的与南非、阿富汗、摩洛哥三国共同开展的博物馆连接项目为例,探讨美国国务院如何利用博物馆来协商国界、机构和地方历史以及“9·11事件”后的地缘政治关系;[20](P56)格拉汉姆·杜兰特2018年发表文章对澳大利亚国立大学和国家科技馆的“科学马戏团”项目进行详细分析,阐述科普巡展这一形式是如何在澳大利亚跨地区交际中起到促进作用的;[21]法国卢浮宫历来就是法国文化外交中一张不可或缺的亮眼名片,凭借优质的博物馆资源和成熟的博物馆运营管理体系,该博物馆的对外交流已经成为法国实现外交政策的重要手段;[22]Natalia Grincheva则选择了法国和阿联酋共同开展的阿布扎比卢浮宫项目,从国家投射与文化关系两个功能出发,认为博物馆外交正由双边国家发起的战略活动朝多边化、多方向转变,出现了“全球本土化”的趋势。[23]

综上,可以看到目前国内外学界并未就博物馆外交形成统一的界定,并且随着实践的发展其概念也在不断扩容和深化。从研究范式演进的总体逻辑来看,博物馆外交可以概括为:以博物馆及其附属机构为主体,以他国政府及民众为对象,协同本国政府、媒体、其他公共机构以及民间组织等多种力量,在文物收藏与保护、学术研究、展览展示、公众传播等领域,开展双向、平等、开放、多元的跨文化互动行为与过程,由此传播国家价值观、增进认同与理解,达到构建国家形象和提升软实力的目标。

结合近年来国际博物馆外交实践的发展,博物馆外交一般具有以下三个显著特征:1、以非政府行为主体的合法性为根本,有别于传统公共外交的官方或者官方委托,是一种相对客观、平和的方式,具有较大的包容性和接受度;2、作为跨文化交流的空间和社会化传播的平台,有着鲜明的教化功能和公众利益导向,能够发挥搭建沟通桥梁、增进相互理解的作用;3、有一定的国家象征意义和政治功能,需要经过长期的滴水穿石的作用,潜移默化地服务于国家的外交议程,有意义地促进或补充外交政策目标。

二、金色名片与关键参与者:博物馆外交实践的中西方差异如前所述,博物馆外交在全球范围内日益呈现多元化、本土化的趋势,欧美发达国家以及少数新兴经济体国家取得一定进展,非洲以及拉丁美洲国家博物馆的参与程度以及影响力还相对较低,不平衡甚至不平等的状况依然存在,体现出一定的复杂性和变动性。在此背景下,由于历史传统、资源条件和目标诉求不同,博物馆外交实践表现出较大的中西方差异。

(一) 扩大中华文明国际影响力的“金色名片”我国博物馆自20世纪70年代初起,作为“外交使者”“文化名片”配合国家外交大局,通过对外文物展览以及人文交流活动,丰富对外宣传形式,发展友好关系,构建正面国际形象,国际影响力、传播力和吸引力不断提高,逐渐成为我国文化外交的重要组成部分。

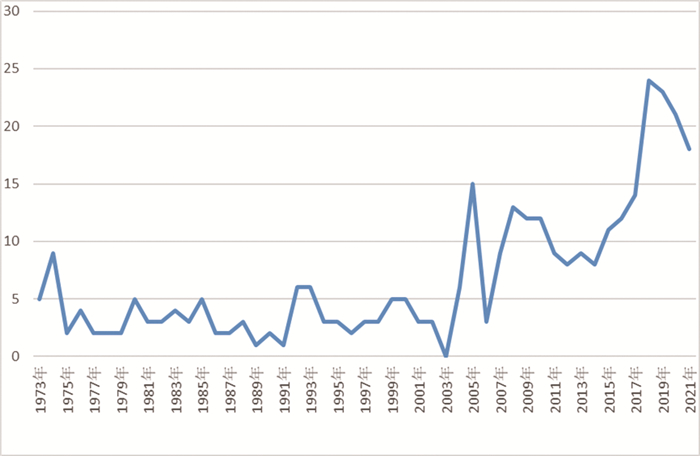

1、对外文物展览和文物援助不断扩容升级近年来文物进出境展览、文博场馆已经成为元首外交、双边外交、多边外交、民间外交的“重头戏”和“必选项”,是丰富文化外交、活跃人文交流的“金名片”,是推动文明对话、促进民心相通的“解码器”。[24]涉外文物展览数量大幅增长,展览所涵盖的国家范围、展出内容等方面明显提升,并且逐渐从以到国外进行单一展览为主的“客人”身份转变为与其他国家平等交流、联合办展的“伙伴”身份。根据中国文物交流中心统计,20世纪末该机构所承办的对外展览每年仅有个位数,从2005年开始出现成倍增长,达到15场之多,此后便稳定在每年10场以上(如图 1所示)。与此同步的是文物援外工程的不断拓展与深化。从20世纪60年代的中朝联合考古,到近年来中国与柬埔寨、尼泊尔、缅甸等国家的深度合作,无论规模、持续时间和影响力都持续增强。在对外文物援助行动中,我国博物馆通常还承担文物避难、派遣相关文物专家及技术修复人员以及为相应文化遗产保护基金募集资金等工作,在中国与受援国之间架起了友好互助、理解信任的桥梁。

|

图 1 中国文物交流中心1973—2021年承办对外文物展览数量 |

1983年,中国博物馆学会组成中国国家委员会,以会员身份参加了第13届国际博物馆协会大会,标志着我国登上了博物馆领域的国际舞台。自此之后,我国积极参加各种国际性、地区性会议以及馆际会议,努力促进与各国博物馆在不同层面的合作与交流,通过积极参与国际博物馆行业规范制定、文物保护等项目,签署各类文件积极参与全球博物馆事业的发展与治理,包括防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产协定或谅解备忘录,并在信息交流、成果共享、人员培训、文物返还等方面取得实质性的合作成果,开始获得更多的参与度和话语权,以更加主动的姿态为全球博物馆发展贡献中国智慧、中国方案,向国际文化遗产领域的参与者、贡献者和引领者转变。

3、深耕“一带一路”倡议发展区域合作联盟2013年以来,随着“一带一路”倡议的实施,跨国联合申报世界文化遗产、涉外文物合作保护工程和联合考古项目已经成为重要的早期成果。2017年5月18日,中国国家博物馆组织成立丝绸之路国际博物馆联盟(IAMS)。作为非政府、非营利、开放的国际合作和交流平台,联盟已有成员单位166家,其中国际机构55家,占三分之一。加盟成员既有美国、英国、法国、意大利、俄罗斯等欧美国家的博物馆,也有埃塞俄比亚、坦桑尼亚、印度、韩国、柬埔寨等亚非国家的博物馆。成立至今,联盟先后举办“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”(2019.4—2019.7)、“丝路艺韵——长安画坛选粹画展”(2019.9—2019.10)、“2020丝绸之路周”(2020.6)以及“全球博物馆珍藏展示在线接力”(2020.9)等一系列活动,进一步加深了各国之间的相互了解,彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识。2021年10月20日,在首个“上合组织文化年”期间,作为上合组织首个文化领域专业机构间联盟,上海合作组织博物馆联盟正式成立,并将围绕推动展览交流、学术交流及加强新技术应用展开合作。[25]

(二) 塑造国家品牌和软实力的“关键参与者”与我国不同,西方国家的许多博物馆从20世纪90年代开始,由表达战略诉求、增进国际关系的公共外交一般性主体转变为网络和社会化媒体传播中国家品牌塑造和软实力构建的关键参与者,着力提高博物馆在世界范围内的文化、经济和政治地位。

1、不断发展专业化策展与公共服务能力,助力外交政策目标在如今意识形态领域纷争不断的世界,采取对话性、合作性更强的方式开展文化外交,融入更多的国际主义理念已经成为首选。西方国家的许多博物馆出于自身战略定位、使命宗旨与发展规划,非常重视提升专业策展和公共服务能力,以提高声誉和知名度、打造博物馆品牌形象和发展博物馆经济,从完全依赖国家公共资金的机构转变为全球文化经济部门中的关键参与者,由此成为具有自主影响力的外交主体之一。

以英国大英博物馆为例,2010年,英国大英博物馆和英国广播公司第四广播电台(BBC4)联合推出教育系列节目“100件物品中的世界历史”。此节目计划由馆长尼克·麦克格瑞格发起,全球100名博物馆策展人参与,从800万件馆藏中精挑细选出100件,讲述人类200万年文明史。由于该节目及其展览,以及由此衍生的儿童电视系列节目《遗迹:博物馆的守护者》、“100件物品中的世界历史”门户网站以及畅销全球的《大英博物馆世界简史》精装图文书等相关内容产品和线上线下交流活动,该项目被称为“博物馆有史以来在公众参与和教育方面开展的最雄心勃勃、也可以说是最聪明的活动,而且不仅仅是在英国”。[26](P72)这种雄心表现在博物馆门票、会员、服务、文创等经营性收入的提升,使得博物馆从“品牌体验场所”转变为“软实力场所”。此后,在英国石油公司(British Petroleum)的博物馆资助协议下,大英博物馆通过积极参与当代文化和地缘政治讨论,在复杂的国际背景下发展出解决紧急外交事务的跨文化举措,进一步奠定了在国际同行中的声誉。

2、利用联盟网络接触更广泛的跨境受众,发挥国际关系影响力如果说大英博物馆与英国石油公司合作是社会力量资助公共事业发展的一种表现形式的话,那么特许经营则是西方国家博物馆发展自身联盟网络塑造世界品牌的另一种途径。作为全球博物馆变革的新现象,博物馆特许经营是非营利性组织管理与商业化运作相结合的一种特殊形式,是基于合同约定授予品牌使用权,并在不同国家和地区采用独特的策展、营销和传播策略,也是将博物馆置于软实力中心地位以发挥国际关系影响力的高级阶段。

古根海姆博物馆被认为是全世界第一个进行博物馆特许经营的博物馆。除了纽约主馆之外,古根海姆博物馆先后在威尼斯、毕尔巴鄂、柏林、拉斯维加斯等全球其他城市设有分馆,并与各类跨国企业开展合作,使其新的馆长驻地、藏品收购项目、巡回展览项目和观众发展计划,扩展到世界各地,并利用商业化活动,形成具有可持续性和竞争力的世界品牌。此后,世界一流博物馆的全球特许经营合作成为热潮。

2017年开馆迎客的阿布扎比卢浮宫作为法国卢浮宫的卫星博物馆,是法国和阿联酋政府之间的直接合作,致力于将“阿联酋对文化进步和开放的大胆愿景与法国在艺术和博物馆领域的专业知识相结合”,以促进“地方、区域和国际艺术景观之间的多元文化交流,创造独特的意识形态和文化外交空间”。

俄罗斯埃尔米塔日博物馆自20世纪90年代以来,在北美、欧洲和中东已设立十几个基金会和博物馆分支机构,目前仍在迅速壮大中。这个基金会网络并非由俄罗斯政府发起、委托或资助,而是作为独立的非营利组织在各自国家范围内依法运作,并通过专业展览和各种交流活动,推广俄语、历史和遗产,进而影响俄罗斯在世界范围内的文化外交效能。

3、借助数字化营销手段和网络社交媒体,建立跨文化合作桥梁过去十余年里,由于全球化发展和数字传播技术兴起,许多西方国家的博物馆已经超越其地理位置,也不再局限于传统的陈列展览等形式,而是依托互联网的时空无限性向线上延伸。在线博物馆项目成为跨文化交往和发挥外交潜能的新途径和新工具,并且已经形成正向循环:博物馆赚取收入和获得捐赠越多,对数字营销的投入程度就越高,获得的国际传播效果也就越显著。

近年来的典型案例包括英国维多利亚和阿尔伯特博物馆“World Beach Project”项目(2007—2012年)、古根海姆博物馆“Youtube Play”项目(2010年)、伦敦博物馆“Citizen curators”博客项目(2012年)、澳大利亚国家博物馆“Australia Day Twitter initiative”项目(2016年)等等。[27](P145)这些项目引发了专业人士、观众乃至国家层面对于当代博物馆使命与角色的辩论,大大提升了政府外交行为和国家战略传播绩效。

例如,与中国观众联系密切的英国维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A),自2018年以来先后设立微信、微博官方账号和天猫旗舰店,2020年又成为第一家在快手上开设官方账号的海外博物馆。2020年8月首次进行线上巡展直播,两小时吸引了380万中国观众,接近2019年之前该博物馆的年度现场参观人数,成功地“为当代英国文化和身份提供了一种创新的革命性的感觉”。而在此背后的正是英国数字外交GREAT行动。这一行动是2012年英国政府推出的最具雄心的国际推广项目,[28]尤其关注创意经济领域,整合英国政府、公众和私人部门的力量,着力利用社交媒体和各类网络平台,实施品牌化战略,在世界各地推广“创意英国”活动,展示在音乐、时尚、设计和电影等领域的全球领导者形象和创意产业优势,在日益激烈的人才、旅游和投资竞争中展现英国独特的“软实力”,进一步强化国家文化认同和国际正面形象。

三、从潜力、能力到实力:我国博物馆外交的创新路径2021年出台的《关于推动博物馆改革发展的指导意见》明确提出我国2035年基本建成“世界博物馆强国”。根据国家文物局统计,截至2022年底,全国博物馆总数达6565家,排名全球前列。可以说,当前我国博物馆外交的发展环境和硬件设施已经具备,但尚未纳入国家公共外交战略进行顶层设计和系统谋划,亟需从多方面着手实现由潜力到能力、由能力到实力的提升。

(一) 由物及人:深化国际合作促进跨文化对话与文明互鉴国际展览被认为是当代博物馆最为复杂、规模最大、成本最高、最为专业的工作之一。[29](P49)国际展览具有长周期性和多主体参与性,围绕国际展览所进行的一系列策划、运营、宣传、推广策略,对于他国公众和媒体解读展览主办国文化、形成对主办国国家印象有着决定性作用,国际展览能否通过跨文化信息转化、表达和互动,实现世界语境中的文明对话,是衡量博物馆自身实力和国家文化外交水平的重要指标。

基于此,我国博物馆应当改变过去单纯从外事层面理解涉外或对外文物展览,而要从展览跨文化传播的价值与效果出发,强化主体意识、主场思维和主导原则,建设具有中国内涵、国际表达、创意融合的国际性展览项目。

首先,在传统涉外和对外展览之外,加大联合办展、巡回展览的数量和频次,在中国主题展览和中国专馆(部室)建设的基础上,探索特定主题或范围内的深度合作项目,通过“博物馆+”实现跨界资源整合与有效利用,引导国际社会形成对中国的完整观念和正向认知。[30]

其次,有针对性地进行展览内容选择和设计,从单一的展品介绍转向以文化活动为主导、展品介绍为依托、文化传播为核心的内容建设,特别要注意通过多视角、多信息层次、多参与性的内容呈现与叙事方式,以更加开放式的对话提供更加多元的意义,真正实现跨文化对话与文明互鉴。

第三,开展以文化外交为导向的国际展览评估与观众分析,可使用案例举证、观众研究、媒体评论分析、社会机构和同行口碑分析等方法,以考察展览与国家文化和外交战略的配合程度,对于国家形象与文化软实力的贡献程度,为推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达和分众化表达提供依据和反馈。

(二) 以点带面:探索公共价值导向下的战略传播模式从美国古根海姆博物馆、阿布扎比卢浮宫、俄罗斯埃尔米塔日博物馆等世界一流博物馆的实践经验来看,实现特许经营与公司化运作的确是博物馆作为非国家外交行为主体切实发挥作用的有效途径,一方面为实现国家战略利益和外交政策目标起到了重要的推动作用,另一方面又为进一步开展文化外交提供强大、可靠和可持续的平台。

结合具体发展现状来看,我国博物馆在展览传播力、受众吸引力、文化服务力、行业声誉度、“云展览”等方面与上述博物馆相比仍有明显差距,整体海外影响力亟待提升。[31]因此,有必要在坚守公共价值导向的前提下构建差异性战略传播模式,将国家外交议程和战略利益与博物馆自身的发展壮大有机结合起来,分步骤、有计划地推动不同属性、不同层级的博物馆“走出去”。

一方面,选择目前海外综合影响力较高的博物馆,例如故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆等,有条件地开展海外分馆建设试点,形成具有文化感召力和影响力的国家文化品牌。另一方面,鼓励北京、上海、深圳、香港、澳门等地较为国际化的民营博物馆,不依赖政府资金而实施国际项目,探索公司化运作的可行方案,成为我国博物馆外交的“前哨”。例如已经与法国蓬皮杜中心进行五年展陈合作项目的上海西岸美术馆、正在快速扩张的香港K11艺术购物中心及其背后的KAF基金会、刚刚建成开放的香港西九龙M+当代视觉文化博物馆,等等。

总之,通过差异性战略传播模式的设计与施行,推动我国博物馆在公众教育、创意策划、品牌运营、文创开发及其他商业授权服务领域拓展国际版图,建立更加牢固的国际文化交流关系,以实现符合外交政策的公共利益,展现更好的国际形象和更强大的软实力。

(三) 虚实并行:善用数字技术和在线平台开辟外交新空间就公共外交领域而言,在技术水平大体相当的情况下,哪个国家价值理念的普适性越高,文化传统越丰厚,就越容易在数字外交中取得主动、占得先机、获得时效。[32]从2010年开始,数字化在公共外交实践领域就已经开始发挥超越国界的作用,这为博物馆这类非国家外交行为主体提供了广阔的舞台。

2020年,全球博物馆受到新冠肺炎疫情的严重冲击。8.5万家博物馆在疫情期间闭馆,占到全球博物馆总数的近90%。与此同时,全球博物馆通过社交媒体、直播活动或在线教育计划等渠道开展的数字活动却上升了近50%。[33]事实证明,数字技术和在线平台所形成的虚拟空间及其裂变式传播效应,正在大大扩展博物馆的全球影响力,为博物馆外交开辟出全新的数字化场域:通过特有的知识多样性和视听形象性,依托在线渠道支持跨文化交流和对话,吸引年轻一代的国际受众和支持者,强化情感共鸣,树立积极正面的国家形象。

对于我国博物馆而言,博物馆形成数字外交能力需要一个循序渐进的过程。

首先,博物馆应当逐步从内容管理者变成行动发起者和协调者,增强战略性部署,调整组织机构设置,进行数字化调适。除了国家文物局之外,还可以考虑联合科技部、教育部、外交部、商务部、文旅部等各相关职能部门及其海外分支机构,整合更多非营利机构和社会化企业的力量,发展“博物馆数字外交伙伴关系”。

其次,在针对博物馆专业人员、艺术家、收藏家、赞助商、媒体和观众等不同国际受众开展线上互动的过程中,应当更侧重于促进馆际间对话、交流与合作,实现藏品和展览的共享互惠,持续深化在线社群、人与机构的跨文化联系,打造一个开放、包容、多元的“在线博物馆空间”。

第三,加大对博物馆专业人员的信息素养和数字素养的培训和提升,深度了解博物馆传播的国际化、技术化趋势,拥抱数字化、智能化变革的同时,保持对技术的审慎态度和理性的乐观,[34]辨别社交媒体内容的真实性、合法性和权威性,警惕平台操控和资本陷阱,以更好适应数字外交的需要。

四、结语当前,国际政治环境依旧错综复杂,网络技术加速改变全球传播生态,世界范围内各种文化交流、交融、交锋将日趋频繁,要想实现建设博物馆强国和构建新型国际关系的双重目标,我国博物馆应当从全球博物馆外交实践中广泛汲取养分,融合自身多年来服务国家外交大局的有益经验,总结规律,创新路径,不仅能够作为公共外交中的重要非国家行为主体,纳入顶层设计和战略统筹,而且需要提高展览国际化水平以促进跨文化对话和文明互鉴,探索公共利益导向下的战略传播模式,善用社交媒体开辟数字外交新空间,在讲好中国故事、传递中国声音的基础上,实现博物馆外交由潜力到能力再到实力的提升。

| [1] |

Natalia Grincheva. Global Trends in Museum Diplomacy Post-Guggenheim Developments[M]. New York Routledge, 2019.

(  0) 0) |

| [2] |

陈莉. 国际关系视角下博物馆对外展览: 作用与挑战[J]. 东南文化, 2021, (4): 144-192. (  0) 0) |

| [3] |

Krenn Michael L. Fall-out shelters for the human spirit: American art and the Cold War[M]. Chapel Hill and London: The University of North California Press, 2005: 167.

(  0) 0) |

| [4] |

徐玲. 1950—1966年博物馆出国展览与中国新形象表达[J]. 东南文化, 2021, (4): 137-143. (  0) 0) |

| [5] |

陆建松, 韩翊玲. 我国博物馆国际交流与合作的现状、问题及其政策思考[J]. 四川文物, 2011, (3): 89-96. (  0) 0) |

| [6] |

张钊. 外交战略格局中的对外文物展览[N]. 中国文物报, 2014-05-16(08).

(  0) 0) |

| [7] |

弗金, 艾尔茨. 博物馆交流在俄中文化外交中的作用[J]. 东北亚学刊, 2020, (4): 12-20. (  0) 0) |

| [8] |

Lee Davidson. Leticia Perez-Castellanos.Cosmopolitan ambassadors: International exhibitions, cultural diplomacy and the polycentral museum[M]. Wilmington DE Vernon Press, 2019.

(  0) 0) |

| [9] |

郑妍. 浅析德国德累斯顿国家艺术博物馆的文化外交策略[J]. 中国美术馆, 2008, (7): 114. (  0) 0) |

| [10] |

郝楠. 中韩关系中的博物馆外交[J]. 公共外交季刊, 2019, (2): 99-105. (  0) 0) |

| [11] |

Nye Joseph S. Bound to lead: The changing nature of American power[M]. New York Basic Books, 1990.

(  0) 0) |

| [12] |

Cho Hyojung. From representation to engagement: how have museums supported US cultural diplomacy?[J]. Museum Management and Curatorship, 2021, (4): 1-19.

(  0) 0) |

| [13] |

朱晓云. 法国的国立博物馆与国家文化影响力建设[J]. 博物馆管理, 2021, (2): 5-13. (  0) 0) |

| [14] |

阮华端. 从陈列展览的作用看我国博物馆的文化软实力[C]. 中国博物馆协会博物馆学专业委员会2014年"未来的博物馆"学术研讨会论文集, 2014.286-290.

(  0) 0) |

| [15] |

孔达. 跨文化视角下的博物馆国际展览类型与评估[J]. 东南文化, 2020, (6): 169-192. (  0) 0) |

| [16] |

Wang Shuchen. Museum diplomacy: Exploring the Sino-German Museum Forum and beyond[J]. International Journal of Cultural Policy, 2018, (6): 724-740.

(  0) 0) |

| [17] |

Cai Yunci. The art of museum diplomacy: The singapore-France cultural collaboration in perspective[J]. International Journal of Politics, Culture, and Society, 2013, 26(2): 127.

(  0) 0) |

| [18] |

宋昱瑾. 浅析博物馆对中国文化外交的影响[C]. 中国博物馆协会博物馆学专业委员会2014年"未来的博物馆"学术研讨会论文集, 2014.33-42.

(  0) 0) |

| [19] |

裴严华. 博物馆的外交潜力[J]. 博物院, 2020, (1): 20-23. (  0) 0) |

| [20] |

Harker Richard J. W. Museum diplomacy: Transnational public history and the U. S. Department of State Amherst[M]. MA University of Massachusetts Press, 2020.

(  0) 0) |

| [21] |

格拉汉姆·杜兰特. 科技博物馆的"科普外交"——澳大利亚国立大学和国家科技馆的'科学马戏团'项目[J]. 自然科学博物馆研究, 2018, (1): 65-70. (  0) 0) |

| [22] |

齐政文. "法国博物馆外交"研究[D]. 北京: 北京外国语大学, 2019.

(  0) 0) |

| [23] |

Natalia Grincheva. Glocal diplomacy of Louvre Abu Dhabi: Museum diplomacy on the cross-roads of local, national and global ambitions[J]. Museum management and curatorship, 2019, .

(  0) 0) |

| [24] |

刘玉珠. "一带一路"文物国际合作正当其势[J]. 人民论坛, 2018, (22): 6-9. (  0) 0) |

| [25] |

丝绸之路国际博物馆联盟[EB]. http://www.musesilkroad.com/?c=home&a=index, 2023-05-20.

(  0) 0) |

| [26] |

Natalia Grincheva. Museum diplomacy in the digital age[M]. New York Routledge, 2021.

(  0) 0) |

| [27] |

Drotner Kirsten, Schrøder Kim Christian. Museum communication and social media: The connected museum[M]. London Routledge, 2014.

(  0) 0) |

| [28] |

王存刚, 刘洋. 论英国的数字外交: 以GREAT行动为例[J]. 世界经济与政治论坛, 2020, (2): 78-92. (  0) 0) |

| [29] |

Lee Davidson, Castellanos Leticia Pérez. Cosmopolitan ambassadors: International exhibitions, cultural diplomacy and the polycentral museum[M]. Delaware and Malaga Vernon Press, 2019.

(  0) 0) |

| [30] |

刘曙光. 高度重视文化软实力中的博物馆力量[N]. 光明日报, 2022-11-13(12).

(  0) 0) |

| [31] |

中国文物交流中心, 瞭望东方周刊, 文物交流智库, 中科智库研究院. 2019年度全国博物馆(展览)海外影响力评估报告, 2020年度全国博物馆(展览)海外影响力评估报告, 2021年度全国博物馆(展览)海外影响力评估报告[EB]. http://www.aec1971.org.cn/art/2020/5/18/art_430_36263.html, 2023-05-20.

(  0) 0) |

| [32] |

王存刚. 数字外交的历史考察与未来趋势[N]. 中国社会科学报, 2016-08-11(05).

(  0) 0) |

| [33] |

联合国教科文组织和国际博物馆协会. Launch of UNESCO Report on museums around the world in the face of COVID-19[EB]. https://en.unesco.org/news/launch-unesco-report-museums-around-world-face-covid-19, 2023-05-20.

(  0) 0) |

| [34] |

孙灵燕, 胡维青, 王骏. "1+1">2——高校图书档案数字资源融合服务探究[J]. 中国档案, 2022, (12): 58-60. (  0) 0) |

2023

2023