2. 三亚邮轮游艇研究院,海南 三亚 572002

2. Sanya Institute of Cruise and Yacht, Sanya 572002, China

《中华人民共和国海商法》(以下简称《海商法》)借鉴英美海事法和国际公约的相关规定,建立船舶优先权和海事赔偿责任限制等法律制度。①②对此,我国学者通说认为,船舶优先权和海事赔偿责任限制之间存在冲突,船东设立海事赔偿责任限制基金(以下简称“基金”)之后,船舶优先权人就不能再行使优先权,因此针对限制性债权而言,船舶优先权事实上被消灭。针对这一通说也有学者提出了不同的意见,傅廷中认为这两个法律制度之间不存在冲突,而是并行不悖的。[1]

①《海商法》第二章第三节。

②《海商法》第十一章。

那么,《海商法》建立的这两个法律制度之间到底存不存在冲突?关键在于如何正确理解《海商法》第30条的规定;以及如果不存在冲突,即两者是并行不悖的,那么又是如何并行不悖的?这两个涉及海商法的理论,问题自《海商法》颁布伊始的1992年至今,一直未能得到很好的解决。为此,本文运用船舶代位性原则,通过对英、美法律相关海事判例逐一进行分析,得出结论认为两者不仅不存在冲突,同时还是相互协调的,基金的设立不仅没有消灭船舶优先权,同时还构成了限制性海事请求所享有的船舶优先权的客体。

一、对“冲突”说的分析船舶优先权和海事赔偿责任限制,都是为保护船东的利益而设立的独立且特殊的法律制度,③④[2][3](P115)[4](P263)表面上看不应有冲突:传统上,英、美海事法中的两个法律制度都源于拟人化理论,[5][6]都是以船舶作为承担责任的主体,对其承担的责任都以船舶的价值为限。⑤

③ 国内通说认为海事赔偿责任限制是为保护船东的利益而设立的,而船舶优先权制度是为保护海事请求人的利益而设立的。这些观点未免流于表面和过于简单。首先,海事赔偿责任限制是否是以保护船东为目的,国际学术界有不同的看法。先于海事赔偿责任限制制度出现的,是古希腊海商法中的共同海损制度,其所基于的思想为:海上航行是一种船货共同冒险行为,应由船东和货主共担风险(甚至建立了“运费乃工资之母”原则,使得船员也在一定程度上参与海上风险的分担)。按照这一原则,海损事故所造成的损失,在船货之间按照比例分摊,而不是先由船东承担。但是,海事赔偿责任限制制度,在对船东所承担的赔偿责任加以限制的同时,也做出妥协:由船东先承担赔偿责任,超过法定限额的部分,再由其他相关方各自承担损失。这一做法在保护船东的同时,更加方便船舶保险人计算其所承保的风险。其次,船舶优先权源于古老的押船借款,建立这一制度的原始目的是为鼓励船员和为船舶提供必需品(包括维修服务)的供应商,愿意为船舶提供服务,从而使得船东(和船长)得以从事海上运输活动、实现航次目的。因此,船舶优先权制度的目的也是为保护船东避免债权人因为得不到保护而申请扣押、拍卖船舶,使船舶得以更加顺利地完成航次,赚取运费,方便船东偿还欠付船员和供应商的款项。

④ 船舶优先权“赋予海事请求人对当事船舶的优先受偿权”,而且必须通过扣押船舶方得以行使,而海事赔偿责任限制“则赋予责任人在设立海事赔偿责任限制基金后其财产免于被扣押的权利”。

⑤ 1894年英国《商船航运法》摒弃船价制,改为吨位制;但是美国法依然沿用船价制。

中国学者普遍认为两者存在冲突,主要源于《海商法》第29条、第30条和第214条的规定。根据第30条规定,船舶优先权的行使不能影响海事赔偿责任限制规定的实施;根据第214条规定,责任人设立基金之后,限制性海事请求权人不得对该责任人的任何财产(包括当事船舶及其姊妹船)行使任何权利;已经被扣押的当事船舶或其姊妹船,或者船东为释放船舶提交的担保(或者抵押),以及为避免船舶被扣押所提供的担保,应当予以释放或者退还。

据此,我国学者普遍认为两者之间存在冲突,[7]并且冲突的结果是“责任限制的实施对于船舶优先权的行使以及具有优先权的海事请求的受偿有着重要的影响”,[8](P318)使得“船舶所有人设立责任限制基金后,属于限制性债权的优先债权人不得再行使船舶优先权”,[3](P118)[4](P266)[9] “当债权即为限制性债权又为受船舶优先权担保的债权时,按何种顺序受偿就会产生矛盾”;[4](P269)而提出的解决方法是“在基金分配时,债权人不得以船舶优先权的清偿顺序要求对基金进行清偿”,[3](P118)[4](P267)[9]而需“按照基金原则分配”。[4](P269)这等于是说设立基金之后,船舶优先权人就因为不能再申请扣押船舶而事实上丧失其原本所享有的优先权,只能将其海事请求,像不享有优先权的其他海事请求一样,按照基金分配原则参与基金的分配。即在责任人设立基金之后,“船舶优先权与海事赔偿责任限制同时适用…船舶优先权的清偿顺序已为限制性海事请求在责任限额内的清偿顺序所取代,实际上已经失去其意义”,[10](P335)限制性债权所享有的船舶优先权事实上被消灭。⑥[10](P335)

⑥ 沈志先认为:“在责任人设立海事赔偿责任限制基金的情况下,由于缺乏扣押产生船舶优先权的船舶这一前提,不符合认定债权具有船舶优先权属性的条件;从船舶优先权的受偿顺序来看,在海事赔偿责任限制的情况下,船舶营运中造成的人身伤亡索赔和船舶运营中造成的财产损害索赔各有其限额且受偿顺序均被打破,故认定债权的船舶优先权属性已经没有必要;从海事赔偿责任限制基金的分配来看,由于限制性债权的受偿顺序已有专门规定,该受偿顺序又否定了船舶优先权的受偿顺序,在这种情况下,再对债权的船舶优先权属性加以认定,已经没有实际意义。”

然而,既然《海商法》第30条规定船舶优先权制度不影响海事赔偿责任限制的实施,本身就说明即使设立基金,船舶优先权也没有消灭,⑦否则就不存在前者是否影响后者这一问题,第30条也就没有存在的必要。既然从第30条的规定就可以推导出船舶优先权依然存在,在理论上和事实上都没有被基金所消灭这一结论,那么就需要研究以便厘清前者是如何不影响后者的。这既是一个重要的理论问题,同时对指导司法实践也十分重要。

⑦《海商法》第29条规定的船舶优先权消灭的情况中,并不包含责任人设立基金这一情况。

二、船舶代位性原则及其在英、美法律中的应用 (一) 英、美法律下船舶代位性原则解决这一问题的理论支撑是船舶代位性原则。船舶代位性原则不是本文的研究重点,为了应用这一原则解决本文需要解决的问题,首先对这一法律原则进行简要分析。

按照船舶代位性原则,[11]在船舶被扣押并拍卖之后,船舶优先权的客体就从船舶转移到了卖船款等代位物上:船舶不再是船舶优先权的客体,客体转为卖船款,即卖船款代船舶的位成为船舶优先权的客体;如果船舶没有被拍卖,而是由船东提交担保释放的,船舶也不再是船舶优先权的客体,客体转为放船担保金或者担保函,即担保金或者担保函成为船舶优先权的客体。

设立基金之后,之所以必须释放船舶(或者释放卖船款、担保金、担保函等代位物),是因为此时依法律的强制力由基金替代船舶(或其代位物),从而使得权利客体又从船舶或其代位物再次转移到基金上,[12][13][14](P801-802)从而使基金成为新的代位物,放船担保或者卖船款也不再构成客体。

所以,船舶优先权并没有因为设立基金而消灭,而是转而针对基金行使船舶优先权。那么,船舶优先权人是如何针对基金行使其权利的呢?对此,先分析英、美法律对这一问题的处理方式。

(二) 英、美法律下优先权与海事赔偿责任限制之间“冲突”的法律分析与中国海商法相似,英、美法律下海事优先权和海事赔偿责任限制由海事管辖权专属管辖,⑧[15][16][17] [18][19][20]其中海事优先权需要通过对物诉讼来行使。然而,对物诉讼制度是债权人乐见其成的事。海事请求人因各种海事侵权之债和海事合同之债依法获得对当事船舶的优先权,[14](P587-589)[21][22]使之得以申请扣押船舶,并在船东拒绝支付放船担保时申请法院拍卖船舶;卖船所得价款依法在船舶优先权人和其他债权人之间按照一定的优先顺位进行分配。

⑧ 尽管《海商法》中船舶优先权的英文译文是maritime lien,但是与英、美法律中maritime lien并不完全相同。为避免混淆,本文将英、美法律中的maritime lien译为海事优先权,以示区别。

在海事赔偿责任限制程序中,船东可以向海事法院提出申请。在美国,按照《美国统一商法典》的规定,事故航次的所有海事赔偿责任,[23]均限制在船价加上挣得的运费之内。⑨[23][24][25][26]船东为了享受这一责任限制,必须设立基金,[27]设立的方法可以是将当事船舶提交给法院或法院指定的受托人,[18][28]外加挣得的运费,或者支付等额的现金款项,或就该笔款项提供担保或者担保函。

⑨ 船价是指涉案航次结束时当事船舶在目的港的价值。

基金设立后,该航次产生的所有限制性债权都必须集中到设立该基金的法院(下称“基金法院”)来集中审理,⑩[19][29][30][31][32]而基金法院可能与海事优先权人申请扣押船舶的法院(下称“扣船法院”)不是同一个法院,从而就发生了两种法律制度,在程序权利和实体权利两个方面的冲突:一方面,涉案航次的所有限制性债权人都要到基金法院针对基金主张其债权,包括享有海事优先权的限制性债权;另一方面,非限制性债权,以及涉案航次之前或者之后发生的海事请求,则不需要(也不能)到基金法院针对基金主张其债权,而是像没有设立基金一样来主张其权利,包括向扣船法院申请扣押当事船舶。

⑩ 如果没有航行,就将事故发生的索赔作为当航次发生的索赔。

这样一来,如果船东选择以提交当事船舶的方式来设立基金的话,非限制性海事优先权人就被迫要到基金法院对船舶或者卖船款提出其海事优先权主张,同时也会产生限制性海事优先权与非限制性海事优先权,在针对船舶或者卖船款进行分配时的优先受偿顺位发生混乱的问题;反之,如果非限制性海事优先权人先申请扣押了船舶,船东也就不能将船舶提交给法院用作基金。1970年美国In re Zebroid Trawling Corp.一案是后者这种情况下的一个典型判例。[24]

1968年1月4日,涉案渔船Zebroid轮船长不幸落水死亡,同年4月10日该轮船舶优先抵押权人(preferred ship mortgagee,按照美国法律享有海事优先权)第一国家银行向法院申请扣押该轮以行使其海事优先权,⑪该轮拍卖所得价款为45, 000美元。5月22日遇难船长的遗孀向法院主张海事优先权,其索赔金额超过了该轮卖船款。船东Trawling随即在这一船长遇难诉讼程序中申请设立基金,并申请将卖船款转为基金。一审法院同意船东的主张,之后银行参与到这一责任限制程序中予以干预,认为银行原本针对卖船款享有优先权,如果将卖船款转为基金,银行的利益将受到损失。对此,一审法院又改变原先的判决,认为由于此时船舶已经被法院拍卖给新的船东,Trawling公司因此成为原船东;而法律设立责任限制制度的目的,是使船东在发生重大事故时得以继续经营。既然Trawling公司已经不再是该轮的船东,就不可能继续经营该轮,也就没有必要给予其这一保护。因此,判决Trawling公司无权限制其海事赔偿责任。

⑪ 相当于中国法律下的船舶抵押权,但在美国其享有海事优先权。

二审法院尽管同意一审改判的这一结论,却不同意其理由,认为原船东同样可以享受海事赔偿责任限制,因为设立这一制度的目的并非为保护船东使之在发生重大海难事故时依然可以继续经营下去,而是为鼓励资本投资于航运业。

二审法院认为,由于美国实行的是船价制,即基金数额以船价加运费来计算,船东必须保证基金数额不低于这一船舶全部价款加运费;[33][34]而事故发生之前的优先权人不受责任限制的约束,[35]可以对船舶或卖船款主张优先权,因此,在存在先前优先权的情况下,船东必须先赔偿这些先前优先权,或者提供担保,才能用船舶作为基金,或者将卖船款转为基金,否则船东要另行为设立基金提供同等金额的担保。[36][37]

由此可见,在船东没有设立基金的情况下,遇难船长的人身伤害请求和第一国家银行的欠付贷款加利息请求,在美国法律下均享有海事优先权,其客体都是涉案船舶Zebroid轮。但当该轮被法院拍卖之后,这两个海事优先权的客体就从Zebroid轮转移到卖船款45, 000美元上,卖船款成为Zebroid轮的代位物;被拍卖的Zebroid轮被永久免除其客体法律地位,卖船款成为新的客体。

船东Trawling公司申请设立基金,主张将卖船款转为基金。如果得到法院的批准,那么遇难船长的人身伤害请求所享有的海事优先权之客体,就从卖船款再次转移到基金上:如果转移到基金上之后,且该海事请求依然享有优先受偿的权利的话,那么,基金就成为卖船款的代位物,构成这一海事优先权的新客体;反之,如果转移到基金上之后,该海事请求不享有优先受偿的权利,而仅仅是与其他债权一样按照比例来对基金进行分配,那么海事优先权事实上就消灭了,基金也就不构成海事优先权的客体。

本案中,由于存在先前优先权,船东既未能赔偿这一先前优先权,又未能为此提供担保,因此,二审法院判决船东无权将卖船款转为基金。上述两项海事优先权的客体也就没有发生转移,卖船款依然作为Zebroid轮的代位物,具备这两项海事优先权的客体法律地位。

假使船东可以另外提供担保并设立基金,在上述两项海事优先权中,人身伤害请求是事故造成的,其所享有的船舶优先权属于侵权事故产生的优先权,按照《海商法》第30条建立的原则,不应影响海事赔偿责任限制制度的实施,因此,此类船舶优先权不能再针对船舶或者卖船款行使,其客体就从当事船舶转移到基金上。⑫[10](P335)相反,其他形式的事故优先权(例如救助报酬请求权)或者非事故优先权(例如船员工资请求权、优先抵押权)等,与海事赔偿责任限制制度的实施无关,也就不受《海商法》第30条规定的影响。不论是否设立基金,其优先权客体都不会转移到基金上。

⑫ 沈志先认为:“责任人申请设立海事赔偿责任限制基金,相当于为限制性债权提供了担保,限制性的船舶优先权也在其担保之列”。

因此,存在的问题是:设立基金之后,限制性事故优先权的客体转移到了基金上之后,其所担保的海事请求是否依然享有优先受偿的权利?如果享有优先权,那么基金还是优先权的客体;如果不享有优先权,原先存在的优先权就事实上被消灭,[38]基金也就不构成优先权的客体。

三、基金在船舶优先权中作为客体的法律地位基金是否构成船舶优先权的客体,取决于限制性事故优先权的客体从当事船舶(或代位物)上转移到基金上之后,优先权所担保的海事请求针对基金是否享有优先受偿的权利。

对此,《美国统一商法典》第46章有关基金分配比例的第184节规定:如果同一航次存在多个货物、物品、商品或任何财物等的托运人或者所有人遭受了损失,而船舶的价值和运费又不足以偿付这些损失,他们将按照损失比例受偿。表面上看,这一规定表明参与基金分配的所有索赔方之间没有先后之分,所有各方均按照受损债权的比例分摊基金。但是,值得注意的是,这一规定并没有规定人身伤害、救助报酬、碰撞等侵权损害赔偿请求所享有的海事优先权参与基金分配时,也按照债权数额与其他普通债权人(包括合同之债)一样按比例受偿。

对此,在1871年Norwich Co. v. Wright一案中,美国最高法院尽管没有对这一问题给出答案,但是承认海事法院在对基金进行分配时,是按照海事优先权的受偿顺序进行分配的。[18]GILMORE等也倾向于认为基金的分配,应考虑海事优先权所享有的优先受偿的权利,因为,毕竟破产法院在审理破产案件时,也会对享有海事优先权的债权予以优先考虑;[14](P930)同时,他也认为在对基金进行分配时,担保债权应优先于没有担保的普通债权。[14](P341)

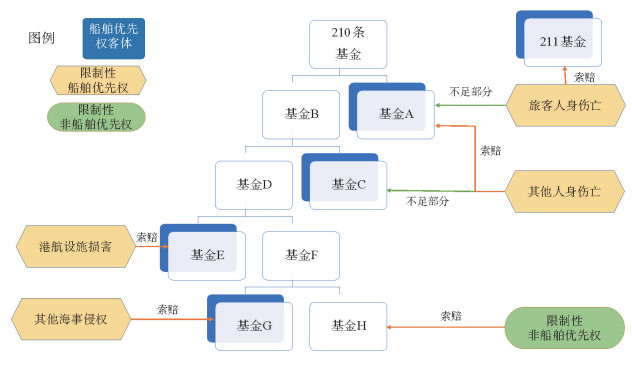

在此基础上,重新审视《海商法》的相关规定,可以得出如下结论(参见图 1):

|

图 1 限制性船舶优先权与责任限制基金的关系 |

1、既然第30条不具有消灭船舶优先权的法律效力,也不产生使船舶优先权消灭的法律后果,在设立基金之后,船舶优先权依然存在。

2、只有限制性船舶优先权的客体可以从船舶(或代位物)转移到基金上,⑬非限制性船舶优先权不受基金影响,⑭其客体依然是船舶,没有(也不能)转移到基金上。

⑬ 按照《海商法》第207条的规定构成限制性海事请求,其中按照第22条的规定,一部分海事请求享有船舶优先权,如人身伤亡产生的海事请求;另一部分海事请求不享有船舶优先权,如因迟延交付所产生的海事请求。限制性船舶优先权是指前者,即限制性债权所享有的船舶优先权。

⑭ 非限制性船舶优先权是指按照《海商法》第208条的规定构成非限制性债权的海事请求所享有的船舶优先权。

3、海上旅客运输中发生事故,造成的旅客人身伤亡所产生的海事请求,享有船舶优先权,并按照如下规定受偿:

(1) 这些海事请求首先针对第211条规定的限额受偿,因此,这个部分构成船舶优先权的客体;

(2) 第211条规定的限额,赔偿旅客人身伤亡海事请求之后的余额归责任人所有,其他请求人(不论是否是人身伤亡,也不论是否享有船舶优先权)不能对这一余额进行分配,因此这部分余额不再构成船舶优先权的客体;

(3) 第211条规定的限额,赔偿旅客人身伤亡海事请求不足的部分,按照第210条第1款第(三)项的规定,可以与其他人身伤亡的赔偿请求一并从第210条规定的限额中受偿。

4、事故发生的其他人身伤亡的请求⑮享有船舶优先权,其中旅客人身伤亡按照第211条赔偿不足的部分,以及非旅客人身伤亡所产生的海事请求,应按照如下顺序受偿:

⑮ 包括旅客人身伤亡和非旅客人身伤亡。

(1) 首先,针对第210条第1款第(一)项规定的限额(下称“基金A部分”)受偿,因此,基金A部分构成船舶优先权的客体;

(2) 基金A部分中的款项用于偿付人身伤亡损害赔偿请求之后的余额归责任人所有,其他请求人(不论是否享有船舶优先权)不能对其进行分配,因此这部分余额不再构成船舶优先权的客体;

(3) 如果基金A部分不足以偿付人身伤亡损害赔偿,那么不足的部分按照第210条第1款第(三)项的规定,可以与非人身伤亡的赔偿请求并列,从第210条第1款第(二)项规定的限额(下称“基金B部分”)中按照比例受偿(人身伤亡海事请求按照比例获得的赔偿,下称“基金C部分”,剩余部分用于偿付全部非人身伤亡损害所产生的限制性海事请求,下称“基金D部分”),因此,基金C部分构成船舶优先权的客体。

5、在完成了人身伤亡请求的基金分配之后,在全部非人身伤亡损害所产生的限制性债权中,因事故导致的港口工程、港池、航道和助航设施的损害赔偿请求,享有船舶优先权,针对基金B部分与C部分的差额(即:基金B部分-基金C部分=基金D部分)优先受偿(受偿部分下称“基金E部分”),因此,基金E部分构成船舶优先权的客体。

6、此时,剩余的船舶优先权项目为“船舶在营运中因侵权行为产生的财产赔偿请求”,⑯扣除以下四项:

⑯ 在《海商法》第22条第1款规定的五项享有船舶优先权的海事请求中,第(一)项和第(三)项并非由于“特定场合发生的事故引起的”海事请求,因此,不受海事赔偿责任限制制度的影响;第(四)项属于第208条规定的非限制性债权,因此,不受基金的影响。剩余的第(二)项和第(五)项属于第207条规定的限制性债权,受基金的影响。

(1)《海商法》第22条第2款规定的事故导致的“载运2000吨以上的散装货油的船舶,持有有效的证书,证明已经进行油污损害民事责任保险或者具有相应的财务保证的”,所造成的油污损害的赔偿请求;

(2)《海商法》第208条第1款第(三)项规定的事故导致的“中华人民共和国参加的国际核能损害责任限制公约规定的核能损害的赔偿请求”;

(3)《海商法》第208条第1款第(四)项规定的事故导致的“核动力船舶造成的核能损害的赔偿请求”;

(4) 港口工程、港池、航道和助航设施的损害赔偿请求。

余额部分,针对基金D部分与基金E部分之差(基金D部分-基金E部分=基金F部分)优先受偿(受偿部分下称“基金G部分”),⑰因此,基金G部分是第22条规定的第(五)项海事请求,扣除上述(1)~(4)项之后的海事请求,所享有的船舶优先权的客体。

⑰ 基金E部分用于赔偿上述第(4)项港口工程、港池、航道和助航设施的损害赔偿请求。

7、上述限制性优先权分配之后,基金B部分的余额(基金B部分-基金C部分-基金E部分-基金G部分=基金H部分),在剩余的普通限制性债权人中,按照各自债权比例受偿。这些海事请求不享有船舶优先权,因此,基金H部分不构成船舶优先权的客体。

从上述分析中可以看出,在按照第210条规定的限额设立的基金中,基金A部分、C部分、E部分和G部分,以及按照第211条规定的限额设立的基金,都用于赔偿享有船舶优先权的海事请求,因此,都构成船舶优先权的客体。而这样进行分配,都没有在行使船舶优先权时影响了基金的规定,因此,都不违反第30条的规定。同时,由于援引了船舶代位性原则,也不违反第28条和第214条的规定;并且因为船舶优先权没有消灭,从而与第29条的规定相协调。

由此可见,对《海商法》第30条和第214条等相关条款进行严格解释,不能得出设立基金之后,限制性债权所享有的船舶优先权实际上被消灭这一结论:第23条有关受偿顺序的规定,也因第30条的规定,不得影响第210条和第211条规定的受偿顺序;在满足“不影响”的前提下,两个法律制度并行不悖;在不影响第十一章规定的前提下,第二章第三节的规定依然有效。

四、结束语从上述讨论中可以看出,即使设立基金,船舶优先权不仅没有被消灭,而且两者并行不悖;[1]同时非限制性优先权的客体并不因设立基金而转移;限制性优先权的客体则从船舶或代位物转移到基金上,其中:

1、人身伤亡请求所享有的船舶优先权客体,转移到上述基金A部分和基金C部分;

2、港口工程、港池、航道和助航设施的损害赔偿请求所享有的船舶优先权的客体,转移到上述基金D部分;

3、其他限制性侵权损害赔偿请求所享有的船舶优先权的客体,转移到上述基金E部分。

因此,船舶优先权与海事赔偿责任限制两项制度之间是并行不悖的,只是受基金影响,船舶优先权的受偿顺位和客体发生变化。

本文力图澄清船舶优先权与海事赔偿责任限制之间的关系,特别是回答设立基金是否使得船舶优先权实际上被消灭这一法律问题。本文依据船舶代位性原则,结合英、美判例法,认为设立基金既不能在法律上,也不能在事实上消灭船舶优先权,基金设立之后船舶优先权依然存在;限制性债权所享有的船舶优先权从当事船舶上转移到基金上,从而彻底免除当事船舶对限制性债权的责任,基金作为当事船舶的代位物承担赔偿限制性债权的责任。从而从理论上诠释了设立基金之后,扣船法院因为释放所扣押的船舶,又不保有作为船舶优先权客体的基金,所以丧失海事管辖权,因此法律规定限制性债权,不论是否享有船舶优先权,都转而统一由基金法院专属管辖。

对于基金的分配,存在海事赔偿责任限制制度规定的受偿顺序和船舶优先权制度规定的受偿顺序两种规定。按照《海商法》第30条的规定,后者不能对前者产生影响。因此要先依据基金制度进行分配,在船舶优先权制度规定的受偿顺序对基金制度规定的受偿顺序不产生影响的情况下,才适用船舶优先权制度规定的受偿顺序。所以,对《海商法》第30条的规定应当做狭义解释;责任限制基金不仅不能消灭船舶优先权,相反却构成了船舶优先权的客体。

在此基础上,建议将《海商法》第28条修改为:“船舶优先权应当通过法院扣押产生优先权的船舶或者获得相应的担保行使。”将基金解释成为法定担保,从而不仅使第28条的规定更加周密与严格,同时更使之与第214条相协调。

| [1] |

傅廷中. 船舶优先权与海事赔偿责任限制的价值冲突与协调[J]. 法学研究, 2013, (6): 193-207. (  0) 0) |

| [2] |

DONOVAN J J. The Origins and Development of Limitation of Shipowners' Liability[J]. 1979, 53 Tul. L. Rev.: 999-1045.

(  0) 0) |

| [3] |

司玉琢, 李志文. 中国海商法基本理论研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [4] |

张念宏. 海商法理论与实务[M]. 北京: 中国法制出版社, 2013.

(  0) 0) |

| [5] |

HOLMES O W Jr. The Common Law[M]. 3d ed. Boston: Little, Brown & Co., 1881.

(  0) 0) |

| [6] |

Harmer v. Bell, The Bold Buccleugh, (1852) 13 ER 884, [1843-60] All Eng. Rep. 125 (P.C. 1852), (1852) 7 Moore PC 267.

(  0) 0) |

| [7] |

陈海波. 论我国海事赔偿责任限制对船舶优先权的影响──兼论《海商法》第30条的适用[J]. 中国海商法年刊, 1995, (6): 107-117. (  0) 0) |

| [8] |

罗忆松. 海商法[M]. 北京: 中国法制出版社, 2003.

(  0) 0) |

| [9] |

黄永申.船舶优先权理论与实践若干法律问题研究[D].大连: 大连海事大学, 2003.

(  0) 0) |

| [10] |

沈志先. 海事审判精要[M]. 北京: 法律出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [11] |

The Raleigh, (1876) 32 Fed. Rep. 633, 2 Hughes (U.S.) 44, 37 Fed. Rep. 125 (S.C.).

(  0) 0) |

| [12] |

The Trenton, (1880) 4 F. 657.

(  0) 0) |

| [13] |

American Bank of Wage Claims v. Registry of Dist. Ct. of Guam, (1970) 431 F.2d 1215.

(  0) 0) |

| [14] |

GILMORE G and BLACK C L Jr. The Law of Admiralty[M]. 2d ed. Perry: Foundation Press, 1975.

(  0) 0) |

| [15] |

The Moses Taylor, (1866) 71 U.S. 411, 18 L.Ed. 397, 4 Wall. 411.

(  0) 0) |

| [16] |

The Rock Island Bridge, (1867) 6 Wall. 213, 18 L.Ed. 753, 73 U.S. 213.

(  0) 0) |

| [17] |

Interocean Shipping Co. v. M/V Lygaria, (1981) 512 F.Supp. 960.

(  0) 0) |

| [18] |

Norwich Co. v. Wright, (1871) 13 Wall. 104, 80 U.S. 104, 20 L.Ed. 585.

(  0) 0) |

| [19] |

In re Moore, (1968) 278 F. Supp. 260.

(  0) 0) |

| [20] |

The Benefactor, (1880) 103 U.S. 239.

(  0) 0) |

| [21] |

United States v. Brig Malek Adhel, (1844) 43 U.S. 210, 2 How. 210.

(  0) 0) |

| [22] |

The Little Charles, (1819) 26 Fed. Cas. 979.

(  0) 0) |

| [23] |

The City of Norwich, (1886) 118 U.S. 468.

(  0) 0) |

| [24] |

In re Zebroid Trawling Corp., 1970 AMC 113, (1970) 428 F.2d 22.

(  0) 0) |

| [25] |

HARMON F G. Discharge and Waiver of Maritime Liens[J]. 1973, 47 Tul. L. Rev.: 786-805.

(  0) 0) |

| [26] |

The Main v. Williams, (1894) 152 U.S. 122.

(  0) 0) |

| [27] |

Maryland Casualty Co. v. Cushing, (1954) 347 U.S. 409.

(  0) 0) |

| [28] |

In re Boat Camden, Inc., (1978) 569 F.2d 1072.

(  0) 0) |

| [29] |

Lehigh Valley R. R. v. Jones, (1931) 50 F.2d 828.

(  0) 0) |

| [30] |

Black Diamond S.S. Corp. v. Bobert Stewart & Sons, (1949) 336 U.S. 386.

(  0) 0) |

| [31] |

Maryland Casualty Co. v. Cushing, (1954) 347 U.S. 409.

(  0) 0) |

| [32] |

Helena Marine Service, Inc. v. Sioux City, (1977) 564 F.2d 15.

(  0) 0) |

| [33] |

The H.F. Dimock, (1910) 186 F. 662.

(  0) 0) |

| [34] |

The Giles Loring, (1890) 48 F. 463.

(  0) 0) |

| [35] |

Just v. Chambers, (1941) 312 U.S. 383.

(  0) 0) |

| [36] |

Gokey v. Fort, (1890) 44 Fed. 364.

(  0) 0) |

| [37] |

The U.S. Grant, (1891) 45 Fed. 642.

(  0) 0) |

| [38] |

CARLSON D G. Reconciling Maritime Liens and the Limitation of Liability Act[J]. Cardozo Law Review, 1982, 3: 261-302.

(  0) 0) |

2021

2021