在现代政治学研究中,政府决策机制一般指政府内部决策主体之间、政府内部决策主体与外部决策主体之间, 以规范政府决策权力、提高政府决策质量与实现社会公共利益为目标, 通过多种相互联系和相互作用, 从而形成的关于政府决策权力的分配和关于政府决策运作的程序、规则与方式等一系列制度性安排的总和。[1]

参照这一定义,大致可对日本政府决策机制本身进行简要剖析。首先,从决策参与主体而言,既包括内部决策主体,即政治家、首相官邸、各大省厅(即国家部委)官僚、政党等,也包括外部主体如智库、利益集团等。其中,内部决策主体可细分为政界与官界两大集团。政界主要是从事国会政治活动的政党和国会议员集团,而官界则是指从事行政管理活动的省厅和高级行政官僚集团。[2](P329)其次,从产生过程而言,日本政府决策是决策主体间互动的结果。既包括各个内部决策主体间的互动,也包括内部决策主体与智库、利益集团等的互动。在多个主体间的交涉与妥协后,方能形成决策机制的整体架构。再次,日本政府决策机制从本质上是一种权力的分配与决策程序、规则等的集合。因此,日本政府决策机制是一种多个主体间长期互动后,形成的一种权力分配格局较稳定、决策程序与方式较固定的一种客观存在状态。

经过战后初期的改革,日本政府决策机制曾长期保持稳定,特别是内部决策主体-政界与官界间形成了具有日本特色的“政官关系”,有较明确的分工,后者基本获得了决策主体地位。然而,20世纪70年代以后,政界影响力开始上升,持续多年的“政低官高”格局开始出现松动。[2](P332-334)冷战后,受执政党变革的影响,日本政府决策机制整体上出现了重大改变,日本权力分配格局最终形成了“政高官低”的特征。其具体表现为,首相官邸开始取代各大省厅,成为真正意义上的决策核心与主导力量,而这一变革在海洋领域体现地尤为深刻,首相官邸及其构建的决策体系发挥着日益重要的作用。

日本海洋政策决策机制的转型对日本海洋战略产生了深远影响。以首相官邸为核心的决策机制实现了权力的高度集中,将有利于安倍及其后继内阁更充分、高效地实施其右倾化海洋政策。可以说,日本在钓鱼岛与东海、南海、“印太”两洋战略等重要涉海议题上的政策走向,都与新的决策机制的制度设计与内在运行息息相关。因此,若要全面把握日本海洋战略的现实特征与未来走向,必须对近年来日本海洋决策机制的重大变化给予足够的重视。具体而言,本文希望阐明以下几个问题:日本海洋决策机制嬗变的背景、深层原因何在?新的机制具体通过怎样的制度设计得以确立,带来了什么影响?变革后的日本海洋政策决策机制尚且存在哪些局限?

一、日本海洋政策决策机制的嬗变背景 (一) 官僚主导下的日本政府决策机制:历史渊源与沉疴战后初期,随着“解除公职指令”的实施,大部分战前政治家被禁止从事政治活动。[2](P330)在保守政治势力严重缺乏人才的情况下,大批战前高级官僚通过参加国政选举而从政,当选为国会议员乃至出任阁僚,其身份由高级官僚转换为政治家。[2](P330)而官僚大量投身政界,也使得官僚及省厅在日本政府决策机制中的地位开始明显上升。

1955年伴随着自由党与民主党等保守势力合并为自民党,日本形成自民党作为执政党、社会党作为在野党的“55年体制”。①“55年体制”中,各省厅官僚势力进一步扩大,日本内阁对各省厅官僚掌控力低下,官僚基本主导了各大领域政策的制定。[3]在这一权力架构下,日本政策决策过程形成了官僚、族议员、②利益集团构成的所谓“铁三角模式”。[3]官僚负责主要政策的拟订,而族议员与利益集团则负责配合官僚并在此过程中施加影响,以求政策的制定与施行有利于自身利益的实现。三者互相利用、捆绑,形成了一个较牢固的利益共同体。各省厅高级官僚在进行具体政策制定时,一般有两大目标:一方面意图凭借与利益集团的长期合作关系,从政界引退后能到相关著名企业或是社会团体担任要职;[3]另一方面,官僚也希望借助族议员的影响力,在国会通过有利于扩大本省权力或提高本省财政预算额度的议案。族议员则一般会通过政策制定获得特定行业、地方上的支持,得以获得大量选票与政治献金。利益集团则通过官僚、族议员的渠道,谋取政府补助、减税等优惠政策受益。[4]在这种机制下,不仅官僚、政治家与利益集团相互勾连,容易造成腐败,首相官邸在政策决策机制中也被边缘化,话语权被严重弱化。

① “55年体制”存续了近四十年,1993年自民党外的多党联合政权(细川护熙任首相)的出现标志着该体制的结束。

② 族议员为日本国会中代表特定行业或特定地区利益的议员。一般在政党(主要指自民党)政务调查会、国会下所属各大委员会或内阁中担任过要职,对相关省厅政策精通,在省厅中具有很强的人脉。族议员凭借对政策制定具有的较强影响力,努力促使有利于所代表的行业、地方利益的政策出台。根据不同的业界,大体有所谓的国防(安全保障)族、文教族、运输族、建设族、外交族、邮政族、社劳族(主要指国民福利、劳动者利益方面)、水产族、工商族、农林族等。

(二) 执政党的变革与日本政府决策机制的整体转型由于“55年体制”积弊已久,故日本国内呼吁改革的呼声与行动早已有之,而作为执政党的自民党的变革在决策机制转型过程中发挥了关键作用。

事实上,在自民党一党长期执政框架,官僚集团在政策决定过程中与自民党之间保持着密切的合作关系。[2](P331)在战后很长一段时期内,为了应对棘手的经济恢复与国家重建工作,作为执政党的自民大量吸纳官僚进入自民党内,且意图让其成为自民党中坚力量,自民党政策决策主体官僚化趋势明显。[5](P236)然而,如前文所述,官僚、族议员、利益集团构成的所谓“铁三角模式”不仅滋生了大量腐败,且严重威胁了执政党在日本政策决策机制中的地位。

其次,战后自民党政策决策主体官僚化形成了政党与官僚机构相互依存的政治局面,尽管这种相互依存给自民党的政治统治带来了能力和效率,但却破坏了在现代政治体系中,官僚体系应有的中立性,从而限制了民主政治的发展,尤其是政党政治的发展。[5](P240-241)究其原因,我国学者林尚立曾有以下精辟论述:“从现代政治发展的历史过程来看,保持官僚在国家政治体系中的中立性,是实现政党政治正常、健康发展的必然要求。另一方面,这种相互依存虽然总体上给自民党的政治统治带来了政策能力,但是应该看到这种能力是以对官僚体系的依赖为前提的。因而,在这些能力提高的同时,自民党实际的指导能力却在下降。”[5](P241)

在这一背景下,自民党开始着手对日本政府决策机制实施变革。自民党总体目标为削减官僚权限,尽可能确立政治家与执政党在决策机制中的主导地位,并采取了强化首相官邸辅佐机制、变革政官关系等一些列的制度改革措施。[2](P334)这些制度改革促使日本的决策过程呈现“官邸主导”的发展趋势。[2](P334)具体而言,自民党所主导的这场强化政治家与执政党,特别是首相官邸职能的变革最早可追溯到桥本龙太郎执政时期。1996年,桥本内阁为了使首相官邸能灵活应对社会经济变动,立足于国民立场进行综合调整,对官邸某些职能进行了强化。[6]然而,桥本内阁的改革烈度较低,目的主要在于提振彼时萎靡不振的日本经济,仅仅强化了首相官邸的某些经济决策职能。1998年在日本国会通过的《中央省厅等改革基本法》正式开始了对首相官邸职能的强化。除了缩编日本各大省厅规模,该法案主旨主要在以下四个方面:(1)实现政治主导的行政运营(2)进行中央政府机构改革(3)创设独立行政法人制度(4)追求精干的小政府。[7](P37)其中,(1)为该法案重心,意图树立首相权威, 加强首相体系的工作能力, 将政策决定的结构由官僚主导调整为政治主导。[7](P37)小泉纯一郎组阁后将改革予以了延续,但由于党内意见不能完全统一,进程一直较为缓慢。2006年安倍上台执政后,改革进程得以加速。目前,经过近十年来历届内阁的持续性推进,日本政治已基本形成了首相官邸主导决策进程的格局。

(三) 原有日本海洋政策决策机制的缺失强化首相官邸机能的改革涉及领域甚广,在不同领域的反应程度并不完全一致。因海洋领域是日本历届内阁最为关注的分野之一,故其政策决策机制的变革也相对更为剧烈。在“55年体制”下,日本海洋决策体系也长期受宥于各种约束,存在着较严重的缺失。首先,日本原有政治体制的弊端,即官僚、族议员、利益集团构成的所谓“铁三角模式”在海洋领域得到了深刻体现。原有涉及到海洋领域的族议员主要分为外交、运输、工商业、国防等领域;涉及省厅则以外务省、国土交通省为主体,包括防卫省、经济产业省等;国内利益集团则主要由海洋能源、海运业、各大商社、海洋基础设施行会等构成。以各省厅中高层官僚为主体,与族议员、利益集团等共同形成了海洋政策决策机制。在这种利益勾连下,寻租腐败现象频发,从整体上严重影响了日本国家海洋政策的公正性与合理性,影响了长远海洋战略的制定。

其次,除了在宏观层面受日本政府决策机制弊端的影响,改革之前的日本海洋政策决策机制在微观层面同样存在严重弊端。第一,伴随着冷战后海洋问题的日趋复杂,各省厅单打独斗式的决策机制已难以充分应对,建立一个专门性、综合性海洋决策机制客观上已迫在眉睫。现代海洋事务不仅涉及到安全、外交等高位政治(high politics)议题,也不乏大量诸如环境、能源、科技、航运等低位政治(low politics)事务。因此,外务省、防卫省、环境省、国土交通省、文部省、经济产业省等各大省厅都必然参与到海洋事务的决策。然而,各省厅往往仅依据本部门所掌握的信息与资源进行政策制定,这使很多日本海洋政策缺乏高屋建瓴、统筹全局的谋划与考量。因此,旧有的日本海洋政策决策机制过于分散,缺乏一个自上而下、资源高度集中的统一性决策机制。截止到2006年,日本是世界极少数未建立专门性、综合性海洋政策决策机制的大国,这在客观上严重影响了其应对各种海洋问题的效果。正如日本著名海洋问题专家栗林忠男所言:“日本在包括海洋立法在内的海洋政策制定方面全面滞后,其根源正是在于国家始终没有一个统一的海洋政策制定机制,这就导致日本一直缺乏综合性的海洋政策。而不论是国内还是国际社会,现代社会中的(各领域)海洋问题相互联系紧密,客观上也需要一个综合性的措施予以应对。”[8]

第二,省厅间的行政藩篱、行政效率低下问题日益尖锐。二战后,日本形成了较特殊的政体形式, 即各省厅掌握着政策制定的主动权和相对独立的行政权, 是组织结构严密的政治联合体。[9]这种独特的行政特点导致了日本各大省厅一般较保守封闭,对于不以本省为核心进行政策制定的事务较为消极。[10]因此,日本各省厅间往往彼此各自为政,协调制定政策的能力严重不足。此外,从各省厅内部决策程序来看,政策出台过程耗时较长,较为拖沓。以外务省为例,其具有明显的自下而上的“禀议制”特征,作为“第一推动力”的是外务省各地区局的课长一级官员。[11]其后,再通过主管局、外务大臣官房、局长联席会议、内阁官房副长官召开的事务次官联席会议、国会等一系列程序,政策方能出炉。[11]其他省厅也有和外务省类似特征,行政效率较低下,政策制定拖沓。对于局势瞬息万变的海洋领域而言,各省厅难以协调、高效地出台各项政策无疑严重影响了日本的应对能力。

再次,政治家个人意愿与政治抱负这一因素也不可忽视。在战后很长一段时期内,外务省、国土交通省、经济产业省等省厅一直把持着海洋政策的制定主导权,首相对其制定的政策、提出的方案也基本予以直接采纳。然而,伴随着安倍晋三等战后出生的日本新生代、中生代政治家走向权力中心,这一模式也开始出现根本性改变。政治家们参与海洋政策制定的热情明显高涨,已不甘于孤立于决策过程之外,力图主导从上游政策策划到下游政策执行的整个过程。在此情况下,旧有的省厅决策机制业已成为政治家施展抱负、强化决策话语权的障碍。可以说,政治家本身强烈的主观意愿加速了旧有海洋政策决策机制的瓦解。

第四,著名智库起到了重要推动作用。面对日本海洋政策决策机制的弊端,日本国内一些著名智库率先提出日本海洋决策机制亟需改革并给出了详细改革方向。通过建言献策,这些智库不仅营造了舆论基础,也从侧面深刻影响或呼应了日本一些政治家的诉求,对日本海洋政策决策机制的变革起到了推动作用。2002年5月,日本财团在《海洋与日本-对21世纪我国海洋政策的建言》(以下简称《建言》)一文中,对日本未来海洋管理的基本理念、建立统一性海洋决策机制的必要性进行了探讨。尽管当时的小泉内阁并未做出回应,但《建言》仍对日本政界产生了重要影响。为推动改革,2005年日本海洋政策研究财团③继日本财团后发布了第二版《建言》,除了将日本财团发布的第一版《建言》内容进行了大幅度深化外,还着眼于推进综合性日本海洋政策,对海洋政策大纲的制定进行了分析。2006年2月,第二版《建言》由日本财团与海洋政策研究财团会长共同提交给了时任内阁官房长官的安倍晋三。对于旨在破除日本战后政治中的各种限制,力图主导海洋决策的安倍而言,《建言》可谓正中其下怀, 也为日后安倍与海洋政策研究财团之间长期合作关系的形成奠定了基础。

③ 现为笹川财团海洋政策研究所。

二、首相官邸主导下日本海洋政策决策机制的制度设计在以上背景下,2006年安倍第一次组阁后,开始加快强化首相官邸在海洋决策制定过程中的主导地位。为了实现这一目标,日本政府进行了严密的制度设计,渐进性地完成了决策机构与法律体系的双重构建,力图奠定新型日本海洋政策决策机制的组织基础与法律基础。从现实作用来看,以上两个层面对于决策机制的运行都起到了不可替代的作用。一方面,决策机构的构建为决策机制提供了框架与实体依托,搭建起了首相官邸主导下海洋决策机制的骨架与雏形。另一方面,日本自《海洋基本法》(以下简称《基本法》)开始的立法努力,则为决策体制提供了较完备的法律体系,为海洋政策的具体落实、执行奠定了法律基础,提供了理据,可谓是海洋政策决策机制的肌体。应当说,日本政府的制度设计不仅确保了首相官邸在海洋决策制定过程中的主导地位,更为其国家战略的实现发挥了巨大作用。

(一) 以政策本部为核心的决策机构建设及其影响 1、以政策本部为核心的决策体系的确立作为构建决策机构的准备工作,安倍内阁集结了日本各种资源,在产官学各界构建了“统一战线”。首先,在政党层面,安倍内阁以首相官邸为大本营,以自民党、公明党等执政党为主体,联合了民主党等在野党,构建了一个首相官邸主导下超越党派的平台。在自民党内部,安倍内阁以既有的海洋工作小组为基础,将其先后发展成为了海洋权益特别委员会、海洋政策特别委员会。除了自民党,安倍内阁在海洋问题上也争取到了在野党的支持,在日本国会内设置了超越政党的议员联盟-海洋政策研究会。其次,政党层面外,安倍内阁为了顺利、合理进行海洋决策机构的创设,也努力取得产业界与学界的支持。前者中,经济同友会、经团联等对日本经济举足轻重的业界组织都纷纷发声,明确对综合性海洋决策机构的建立与强化进行力挺。而学界除了前文提到的日本财团、海洋政策研究财团外,安倍内阁得到了东京大学“海洋研究同盟”(UTokyo Ocean Alliance)④等与海洋问题相关的著名海洋问题智库、研究机构充分的智力支持。

④ 东京大学为综合性开展海洋问题研究,于2007年7月3日设立“海洋研究同盟”这一机构。该机构共包括7个研究科、5个研究所及一个研究中心。

在产官学各界的共同支持与推动下,安倍内阁于2007年在官邸内部设立了直接听命于首相的综合海洋政策本部(以下简称“政策本部”),并专门任命了海洋事务担当大臣⑤,标志着海洋政策决策机制的核心机构得以形成。当然,政策本部只是其中的主干,原有的相关省厅仍是重要的分支机构。政策本部作为中枢、第一层级,对各省厅涉海事务进行整体协调,统筹跨省厅的海洋政策制定,尽可能降低因为过去由于各省厅间行政藩篱所造成的负面影响,提高国家海洋政策决策效率。各大省厅则处于第二层级,主要负责辅助政策本部的同时,执行一些重要的涉海政策。此外,各省厅虽然在国家海洋政策决策过程地位相对下降,但由于对各自涉海事务的多年经营,具备较强的专业优势,拥有一批经验丰富的资深技术官僚,在承认、适应政策本部各项政策与法规的前提下,仍被赋予了制定与本省事务相关的具体政策的权利。⑥

⑤ 由国土交通大臣兼任。

⑥ 如在政策本部建立后,国土交通省仍主导制定了《领海外国船只航行法》。

2、政策本部的运营模式与决策过程尽管变革后的日本海洋政策决策机制形成了政策本部-省厅的决策体系,但政策本部无疑是其中的主导力量。根据《基本法》第三十条规定,政策本部主要负责以下事务:(1)制定国家《海洋基本计划》(以下简称《基本计划》)并负责推进实施(2)在《基本计划》框架下负责对相关省厅的政策进行综合调整(3)策划、拟定关于海洋的一些重要政策并负责各项事务的综合调整。因此,不难发现,政策本部的重心在于确立国家海洋事务大政方针,负责涉海事务的宏观调控与战略策划。

为综合推进关于海洋的各项决策,《基本法》也对政策本部的运营机制作出了详细规定。依据《基本法》第三十一~三十四条,政策本部设置于内阁内,由首相直接担任部长,内阁官房长官与海洋政策担当大臣担任副部长,其他各省厅大臣则都为其中成员。政策本部会定期召开由首相亲自主持的本部会议,讨论日本国家海洋大政方针并进行政策的顶层设计。本部会议以外,政策本部内部设置有参与会议、干事会、事务局等三大附属机构。其中,参与会议在政策本部运营机制中尤为重要,其可谓是政策本部自我构建的一个类似智库的组织。以最新一期的参与会议组成人员来看,可谓横跨产官学三界,涵盖了海洋事务各个领域的精英。⑦除了定期召开会议,参与会议下设专门的项目组⑧与研究机构负责各类海洋事务的调研与信息收集,参与会议内部形成具体方案后可直接向首相进行政策建言,提出各类海洋政策的提案。

⑦ 根据政策本部发布的资料,参与会议座长(即会议主席)为日本经团联副会长宫原耕治、行政法人石油天然气及金属矿物资源机构理事长河野博文,其他成员包括九州工业大学社会机器人具体化研究中心主任浦环、早稻田大学法学学术院教授河野真理子、东京大学教授佐藤愼司、横滨港埠头株式会社社长高岛正之、前海上幕僚长古庄幸一、海洋研究开发机构监事前田裕子、佳能全球战略研究所理事汤原哲夫、水产大学理事长鹫尾圭司等。

⑧ 据笔者对笹川和平财团海洋政策研究所公开资料的查阅,这些项目组分别为(1)新海洋产业振兴、创造小组,主要着眼于海洋石油、天然气、甲烷等的勘探、开发与产业化;(2)促进海域利用小组。为了振兴海洋产业,如比较分析各国海洋再生能源的开发利用的相关法律、制度,明确各国差异形成的背景与理由,在此基础上研究日本应采取何种措施以更有效率地利用海域;(3)海洋环境保护小组,主要负责协调海洋开发利用与环境保护的关系,在把握国际社会对包括沿海地区、专属经济区环保的实际状况的基础上,研究海洋生物多样性保护、降低沿海及封闭水域的污染负荷等;(4)海洋产业人才培养、教育小组,负责建立海洋开发人才的培养系统。

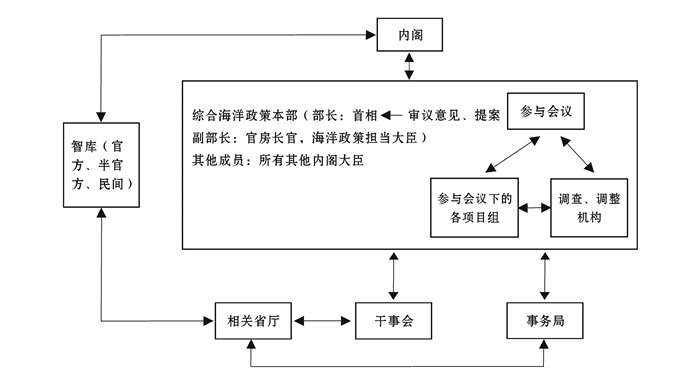

干事会则是与海洋事务相关的各省厅司局级官员组成,主要负责与海洋政策制定相关的省厅进行政策沟通与联络。事务局为政策本部协调性部门,担当一些需政府整体采取措施的海洋基本方针的制定、各省厅间政策的综合调整、预算、人事等工作。从政策本部会议、参与会议、干事会、事务局的明确分工与运营可发现,政策本部业已构建起独立的海洋政策决策框架与日常运营机制。此外,一些著名智库通过承接省厅研究课题、直接向内阁进行政策建言等途径,在决策过程中起到了一定的辅助作用(参见图 1)。

|

图 1 以政策本部为核心的日本海洋政策决策机制 资料来源:笔者依据湯原哲夫、「海洋産業の振興と創出について」、一橋大学東アジア政策研究プロジェクト·ガスエネルギー研究会(http://www.cm.hit-u.ac.jp/research/files/hges/2_koushi_yuhara.pdf#search=%27総合海洋政策本部役割%27)进行修改后制表。 |

以政策本部为核心的决策体系的确立,产生了以下重要影响。首先,首相官邸借助参与会议、智库等外部决策主体一定程度上弥补了自身在海洋领域决策经验与能力的不足。其次,新的决策体系形成了以政策本部为主体,其他决策主体积极参与的架构,激发了决策活力。旧有的省厅制决策体系尽管在战后日本经济高度增长时期发挥了巨大作用,但由于长期垄断决策权,造成了各省厅技术官僚以自我为主体、排斥其他主体参与的“小部门主义”。泡沫经济破灭后,日本经济、社会发展的长期停滞更是将省厅制决策流程的繁杂、低效、僵化问题暴露无遗。而新的决策体系在以政策本部为核心的前提下,广泛吸取各大主体参与。在保留各大省厅部分职能的情况下,对民间专家、智库等外部决策主体大加拔擢,激发了各个主体的活力。再次,新的决策体系也明显提高了决策效率。与以往省厅自下而上、拖沓的“禀议制”不同,通过设立参与会议、项目组、专门的调查调整机构,政策本部破除了行政层级对决策效率的束缚,能高效地把握最新的海洋信息与情报并及时调整对策。

(二) 以《基本法》为核心的法律体系构建除了建立政策本部等决策机构,为保障各项政策有足够的法理依据、得到顺利执行,日本自安倍第一次内阁开始就着手构建与决策机构相配套的法律体系,逐步奠定了日本海洋政策决策机制的法律基础,并为日本国家战略的实现创造了条件。

在法律体系构建进程中,首当其冲的当属《基本法》的制定。同构建政策本部一样,日本各大政党超越了党派界限,共同参与了《基本法》制定的筹备工作,而海洋政策财团则主导了立法的技术性工作。2006年3月,自民党正式将海洋权益特别委员会改组为海洋基本法特别委员会,公明党与民主党分别成立了《基本法》的相关项目团队。在此基础上,2006年4月,超党派的国会议员与海洋各领域知名人士组织了“海洋基本法研究会”⑨,为《基本法》正式制定做积极准备。海洋政策研究财团则成为该组织秘书处,负责具体法律条款制定与总结的实务性、技术性工作,为《基本法》草案出台贡献颇多。[12]

⑨ 国会资深议员石破茂、武见敬三为该组织负责人。

2007年4月,经过一年的筹备,《基本法》在参众两院正式表决通过。《基本法》的主要有以下几点理念:(1)协调海洋的开发利用与海洋环境保护(2)确保海洋安全、充实关于海洋的科学知识(3)海洋产业的健康发展(4)海洋的综合管理(5)关于海洋的国际合作。[13]由以上理念可发现,《基本法》涵盖了海洋经济、科技、安全、国际合作等各个领域,堪称是日本的海洋法律总纲领。在《基本法》中,《基本计划》是核心组成部分,其主要作用在于将《基本法》的抽象理念落实为具体政策,决定了日本国家海洋政策的走向与实施成效。2007年,经过政策本部三次部内会议,首个《基本计划》制定完成。⑩《基本计划》中涉及到安全、环境、经济开发、管理、离岛、国际合作等海洋政策的方方面面,是对《基本法》理念的最好诠释,奠定了海洋各个领域的行为依据与准绳。

⑩ 具体条款包括:(1)推进海洋资源的开发与利用(2)海洋环境的保护(3)推进专属经济区的开发(4)确保海运业发展(5)确保海上安全(构建制度与机制,确保海上交通线安全,对应海上灾害)(6)实施与海洋管理相关的调查,实现海洋情报的一元化管理(7)推进海上科技的研发(8)振兴海洋产业(9)海洋沿岸的综合管理(10)离岛的保卫、管理与开发(11)促进各领域海洋国际合作,积极参与海上秩序、国际规则的制定,参加海洋多边机制(12)强化国民对海洋的理解,培育海洋人才等。

《基本法》出炉后,日本尽管经历了执政党的更迭,但不论是自民党还是民主党都对海洋法律的制定与完善颇为重视,2006年后渐进性地完成了日本海洋法律框架的构建(参见表 1)。2009年9月至2010年12月,鸠山、菅直人两届民主党政府执政期间呈现出海洋法律的立法高潮,基本完成海洋法律体系的构建工作。[14](P55)如《海盗处罚应对法》、《自卫队法》“海上警备行动”条款、《为实施海洋管理的离岛保全管理基本方针》、《低潮线保全·据点设施配备法》等涉海主要法案都是在这一时期制定完成。2010年以后,日本政府尽管基本不再进行新的海洋立法,但对一些重要法案如《基本法》、《海上保安厅法》、《海岸法》等进行了修正。可以说,通过自民党、民主党近十年来的立法努力,日本涉海法律框架业已基本构建完毕。从各法案地位上来看,《基本法》是引领制定海洋战略方针的“上位法”,落实《基本法》的法律和法令为“下位法”。[14](P57)《基本法》与各种分支性、专门性法案等,构成了完整的海洋法律体系。

|

|

表 1 日本2007年后海洋立法进程 |

在首相官邸主导下形成的法律体系不仅奠定了新型海洋决策机制的法理基础,也充分地体现了首相官邸,特别是政治家的个人意志与国家战略。首先,海洋法律体系规定了日本海洋各个问题领域的行为准则,结束了日本作为海洋大国法律体系不健全、缺乏海洋基本大法的历史,从法理上推动了新决策机制的深化发展。其次,法律体系也是政治家与国家战略的外在体现。不论是“上位法”的《基本法》,还是“下位法”的各大具体法案,都清晰地勾勒了日本着力争取的海洋权益边界及未来的国家重点战略。这一点在后文将详细分析,故此处不再赘述。

(三) 新型日本海洋政策决策机制的特征由以上分析不难发现,2006年以来,凭借着决策机构与法律两个层面的双重构建,首相官邸核心决策地位得以确立,日本海洋政策决策机制也出现了以下几大重要变化。首先,决策机制总体上由分权制向集权制转变。原本分散于各省厅的海洋事务被统筹于政策本部一个部门,既显示了日本执政党核心决策层对海洋事务的高度重视,也表明了希冀以海洋领域为抓手,力图根除省厅决策机制的种种沉疴、全面推进建设“强势官邸”的决心。其次,从决策程序来看,各省厅主导的自下而上的决策程序已基本被官邸自上而下的决策程序所取代。首相官邸与政策本部开始确定各项政策基调,各省厅的中高层技术官僚由决策主体向政策制定辅助方、政策执行者的角色转变。再次,传统的日本各大省厅在决策体制中地位虽相对下降,但可通过干事会、事务局参与政策本部的决策过程,并进行一些与本部门直接相关的具体海洋政策的制定,仍发挥着重要的作用。最后,各省厅间的关系也出现了明显变化。各省厅由于需服从于首相官邸决策机制的整体需要,外务省、国土交通省、环境省、防卫省、文部省等省厅间开始打破行政藩篱。在应对一些跨部门、复杂多变的海洋课题时,出现了越来越多的合作,彼此产生了更有效的分工,共同参与决策能力显著增强。

三、新型日本海洋政策决策机制存在的局限 (一) 政策本部政策策划、制定能力函待强化目前政策本部虽然已基本成为新决策机制的核心部门,但其主要精力仍然投向对原有各省厅涉海事务的综合调整方面,在具体海洋政策的策划、制定能力上还较为薄弱。其主要原因在于,在安倍内阁推动海洋政策决策机制改革后,首相官邸虽在决策中逐渐占据主导,但缺乏各省厅多年积累起的涉海专业知识与政策制定经验。政策本部的主要依托-参与会议原本被期待扮演政策本部内的智库角色,支持政策本部制定相关政策,并成为连接一轨与二轨、官方与民间的桥梁。然而,目前该机制还并未充分发挥应有作用,甚至多次停摆。在政策制定方面,首相官邸很多情况下仍然只能借用外脑,吸收各大智库的政策建言与调研成果。

(二) 族议员与利益集团依然有着千丝万缕的联系首相官邸决策机能强化后,日本原有的省厅官僚-族议员-利益集团“铁三角”决策体系基本被打破。但值得关注的是,改革中相对于省厅官僚决策主导地位的旁落,族议员可谓是“百足之虫死而不僵”。其与利益集团仍有着千丝万缕的联系,在短期内依然会对日本海洋政策构成巨大的影响。笔者认为,主要原因有以下两点。首先,日本自民党内派阀林立,大派阀对日本政治走向、首相人选往往有着决定性的影响。因此,即便是首相官邸进行了大刀阔斧的改革,也须照顾到一些执政党内大派阀的政治地位与利益诉求,而许多在派阀中拥有较强话语权的资深议员本身就是族议员。因此,很多情况下即便清楚某些族议员仍在接受利益输送,首相官邸也大多采取默认态度。在多个海洋问题领域(如海运业等),族议员与利益集团的勾连仍未彻底斩除,一定程度上削弱了首相官邸的权力。

(三) 决策机制片面迎合安倍内阁右倾化走向日本的历史实践表明, 决策过程既要保持权威主义与民主主义之间的平衡, 又要满足国家发展战略的现实需求, 并适应社会经济环境的变化。[15]不论是日本政治体制的整体变革,还是海洋政策决策机制的局部变革,其根本目的在于更有效帮助执政党破除战后种种束缚,从而为本国成为真正意义上的政治、军事大国的长远战略服务。

首先,海洋决策体系的高度集权化为安倍内阁推行右倾化海洋政策、进行对外扩张创造了条件。政策本部破除了各大省厅分权、自下而上的决策体系,首相官邸借助以政策本部为核心的决策体系,具有短时间内迅速制定、推行海洋政策的能力。然而,这种决策机制使首相获得了过大的权限,在日本的议会内阁制下存在滥用权力的隐患。[7](P39)近年来,安倍内阁因缺少足够的制约因素,为配合修宪、行使集体自卫权所制定的各项扩张性海洋政策都凸显了这一隐患。

其次,决策机制也为安倍内阁建立军事大国的战略目标作了法理铺垫。2006年第一次安倍内阁以来,日本以印太战略、“保护、管理核心离岛战略”作为建立军事大国的两大抓手。第一,自2006年以来,日本历届内阁一直孜孜以求地推动印太战略,力图将本国军事触角延伸至印度洋乃至东非。而通过介入海盗与海上恐怖主义的治理,让自卫队借船出海,确立在印度洋沿岸的军事存在则是日本的主要路径。由日本2007年后的海洋立法进程中可以看到,政策本部在已有的《海上保安厅法》、《自卫队法》及其修正案的基础上,2009年针对索马里海盗专门制定了《海盗处罚应对法》,并在《自卫队法》中专门加入“海上警备行动”条款,[16]最终为日本参与打击索马里海盗扫清了法律障碍。此后,更是以打击海盗为跳板,成功在吉布提构建了日本海外首个军事基地,在印度洋与东非确立了军事立足点,为本国“印太两洋战略”的实现奠定了基础。

第二,政策本部的一系列立法也体现了2006年以来日本所实施的“离岛战略”。《基本法》在第26条就离岛的保护、管理与开发做出了提纲挈领的规定。第26条规定“日本鉴于离岛对我国领海与专属经济区的权益、海上交通安全、海洋资源的开发与利用、海洋环境等(海洋权益的确保)中所发挥的重要作用,应在离岛海岸保护、海上交通安全的确保、海洋资源的开发以及利用设施的整备、周边海域自然环境的保护、岛民生活基础设施的整备等方面采取必要之措施”。在核心部分《基本计划》第(10)条专门强调了“离岛的保卫、管理与开发”。[13]《基本法》通过之后,2009年9月至2010年12月,鸠山、菅直人两届民主党政府执政期间相继制定《为实施海洋管理的离岛保全管理基本方针》、《促进专属经济区与大陆架保全、利用的低潮线保全与据点设施建设法》及《基本计划》(2010年6-7月)等涉及离岛的核心法案。2012年以后,为配合以上离岛核心法案,对一些原有重要法案如《基本法》、《海上保安厅法》、《海岸法》、《为实施海洋管理的离岛保全管理基本方针》等制定了修正案(参见表 1),基本完成了日本离岛保护、管理的立法进程。值得关注的是,处于争端中的钓鱼岛、独岛(日本称“竹岛”)、南千岛群岛(日本称“北方四岛”)都纳入到以上法案中,显示了日本在与邻国岛屿争端事务上的强硬姿态与右倾化走向,严重侵害了周边国家特别是中国的领土主权与海洋权益。

再次,日本海洋政策决策机制的转型“便利”了安倍政府介入南海争端,严重影危害了亚太安全局势。2012年美国“亚太再平衡战略”的正式实施后,南海争端局势陡然升级。其后,日本政府以强化日美同盟基轴、维护地区和平秩序为名,对南海争端介入强度不断加大。在2014年的亚洲安全峰会中,安倍针对南海问题提出了著名的海洋法治三原则:即“国家应基于国际法主张自我诉求”、“不得以行使武力或武力威慑实现本国诉求”、“应以和平手段解决国际争端”。[17]日本政府不仅在多个国际场合借南海争端向中国发难,更与东南亚各南海声索国沆瀣一气,成为中菲南海仲裁案的重要幕后推手。应当说,日本之所以能如此深入地介入南海问题,与日本海洋政策决策机制的转型是密不可分的。由于首相官邸在国家海洋战略制定上处于绝对核心地位,日本介入南海的一系列政策才能克服国内争议得以顺利出台,并体现安倍本人在南海问题上的强硬立场。因此,日本海洋政策决策机制的转型实则“便利”了安倍对南海问题上的介入,不仅激化了与中国的矛盾,也对南海乃至亚太安全局势造成了严重影响。

因此,日本海洋决策机制的政策制定很大程度上是为了日本右倾化政治服务,许多政策、法规都欠缺公正客观性,缺乏长远的战略视角,不仅激化了与周边国家的矛盾,也严重危害了亚太安全局势,引起了国际社会的高度警觉。

结语2006年以来日本海洋政策决策机制的变革,颠覆了既往的以省厅为核心的“铁三角”机制。首相官邸通过政策本部与法律体系的构建,取代各大省厅通过成为了海洋政策决策核心。自此,首相官邸扭转了战后在海洋领域长期处于决策边缘的尴尬地位,日本海洋政策的决策效率与政策视野得到了较大提高,为安倍内阁推行国家战略奠定了基础。

值得关注的是,在进行海洋政策决策机制改革进程中,日本各大政党间形成了默契的同盟关系。在海洋政策本部的构建上,作为筹备工作,自民党、公明党等执政党成功联合了民主党等在野党,形成了一个首相官邸主导下超越党派的平台。此外,在日本国会层面,安倍内阁为了筹备政策本部设置了超越政党的议员联盟-海洋政策研究会。可以说,各大政党超越各自政见分歧的合作,为政策本部的顺利构建打下了基础。而在法律体系构建方面,不论是自民党、公明党,还是民主党执政时期,2006-2016年日本历届内阁都积极进行了法律体系的构建。这也显示,在扩大首相官邸职权,破除日本政治旧有“铁三角机制”方面,日本各大政党间具有较大的共同利益,这也为各政党彼此搁置了各自分歧、形成“统一战线”创造了客观条件。

应当说,新机制在制度设计方面有其独到之处,为日本高效出台各项涉海政策具有重要意义,对当下乃至未来的日本海洋政策走向都将产生深远的影响。然而,新机制的局限同样也不能忽视。除了政策制定与策划能力仍需强化、族议员与利益集团等既得利益方的阻碍外,新机制对日本右倾化国家战略的片面迎合将产生严重的消极影响。不论是“印太两洋战略”、“离岛战略”,还是对南海问题的介入,都将突破战后日本专守防卫体制,激化与周边国家的矛盾,严重危害亚太整体安全局势。

海洋问题已成为中日关系中最敏感、纷争最多的领域之一。我国在借鉴日本新机制制度设计经验的同时,更应认清新机制的局限-特别是其为日本国家整体右倾化服务的本质,警惕新机制出台的右倾化海洋政策对我国领土主权与海洋权益可能造成的损害。

| [1] |

罗依平. 深化我国政府决策机制改革的若干思考[J]. 政治学研究, 2011, (4): 35. (  0) 0) |

| [2] |

徐万胜. 当代日本政治[M]. 天津: 南开大学出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [3] |

(日)内山融. 日本政治のアクターと政策決定ハ□ターン[J]. 政策·経営研究, 2010, (3): 3.

(  0) 0) |

| [4] |

(日)湯元健治. 官僚主導から政治主導への転換を意味するもの[EB/OL]. 日本総研, https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/yumoto/pdf/2985.pdf.

(  0) 0) |

| [5] |

林尚立. 日本政党政治[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016.

(  0) 0) |

| [6] |

张玉国. 桥本内阁的行政改革[J]. 现代日本经济, 1998, (5): 45. (  0) 0) |

| [7] |

张亲培. 日本中央政府机构改革简论[J]. 东北亚论坛, 2002, (3): 37, 39. (  0) 0) |

| [8] |

(日)栗林忠男. 再び日本の海洋政策を提言する[EB/OL]. 笹川财团海洋政策研究所, https://www.spf.org/opri-j/projects/information/newsletter/backnumber/2006/130_2.html.

(  0) 0) |

| [9] |

肖洋. 日本的北极外交战略:参与困境与破解路径[J]. 国际论坛, 2015, (4): 74. (  0) 0) |

| [10] |

(日)武见敬三. 海洋基本法. 海洋基本計画見直しにあたっての政治の役割[EB/OL]. 佳能全球战略研究所, http://www.canon-igs.org/event/report/report_121218/pdf/121218_takemi_presentation.pdf#search=%27総合海洋政策本部役割%27.

(  0) 0) |

| [11] |

吴寄南. 浅析智库在日本外交决策中的作用[J]. 日本学刊, 2008, (3): 20. (  0) 0) |

| [12] |

海洋法の推進事業[EB/OL]. 笹川财团海洋政策研究所, https://www.spf.org/opri-j/profile/approach/propulsion/. 海洋基本法の概要について[EB/OL]. 日本首相官邸, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/konkyo4.pdf.

(  0) 0) |

| [13] |

海洋基本計画について[EB/OL]. 日本首相官邸, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/.

(  0) 0) |

| [14] |

李秀石. 日本海洋战略的内涵与推进体制-兼论中日钓鱼岛纷争激化的深层原因[J]. 日本学刊, 2013, (3): 55, 57. (  0) 0) |

| [15] |

徐万胜. 安倍内阁的强首相过程分析[J]. 日本学刊, 2014, (5): 56. (  0) 0) |

| [16] |

(日)稲本守. ソマリア沖海賊問題と海賊対処をめぐる一考察[J]. Journal of the Tokyo University of Marine Science and Technology, 2011, (7): 23.

(  0) 0) |

| [17] |

第13回アジア安全保障会議(シャングリラ·ダイアローグ)安倍内閣総理大臣の基調講演[EB/OL]. 日本外務省, http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page4_000496.html.

(  0) 0) |

2018

2018