传统企业在三大产业中占了最大的份额,近年来创造的产值大约占工业值的90%左右,容纳工业部门的80%的从业人员,传统企业是实现中国经济振兴和高新技术产业化的重要依托。①但是国内传统行业的经济开始处于下行模式,经济发展缓慢,这些问题的出现引起了学术界和企业的广泛关注。传统企业是工业化进程中,经历过高速增长阶段,最终保留下来的劳动密集型、以制造加工为主的一系列企业。传统企业是实现中国经济振兴和高新技术产业化的重要依托。然而工艺落后、技术水平偏低、低附加值、高耗能、产业链水平低端等问题,始终阻碍着传统企业的发展。全球金融危机后,美、德、日等国认为,之前忽视传统企业的发展是爆发全球金融危机的重要原因之一,他们纷纷推出了“制造业再造”与加快传统企业转型升级的国家战略。

① 数据来源于国家统计局2013-2017年数据汇总。

作为传统企业转型升级的主要支撑——技术创新能够提升传统企业的知识储备和技术能力,进而为传统企业转型升级提供重要的支撑作用。通过技术创新,可以更有效地实现产业链和价值链低端向研发、设计、品牌、服务等高端延伸,并最终决定着我国传统企业能否转型升级成功。另一方面,传统企业转型升级也可以加强对技术创新方向的战略引领,技术创新必须基于战略的谋划,使创新供给和需求的连接率急速提升。可见,技术创新与转型升级是一对并行的、互嵌的协同过程,该过程以转型升级为载体,以技术创新为源泉,形成相互作用、相互渗透、相互促进、相互制约的一个有机整体。这个整体可以充分发挥二者相得益彰的“1+1>2”协同作用,从而更好地为我国传统企业发展服务。为此,从协同视角研究技术创新与转型升级这个有机整体演化规律与发展问题已成为我国传统企业发展急需研究解决的重要课题。

从国内外研究文献分析看,国内外学者对企业的转型升级和技术能力改造分别进行了系统地研究,形成了丰富的研究成果。国外学者提出了企业升级的五个分类:产业间升级、要素间升级、需求升级、功能升级、链接上的升级,[1-3]并认为传统企业在市场倒逼的情况下进行转型。[4-6]自2008年美国爆发金融危机以来,国外学者们对于传统企业的研究视角也随之转移到“再工业化”上来,运用高新技术改造传统企业的落后技术能力,建立高水平、高层次的工业化,实现传统企业转型升级。这成为解决发达国家的工业尤其是制造业在国民经济中的地位不断降低、工业产品在国家市场上竞争力下降的问题的有效途径。[7-11]

国内学者对传统企业转型升级的影响因素和全球价值链下传统企业转型升级路径进行了系统地研究。其中影响因素研究方面,学者们从内部和外部分析了影响传统企业转型升级的因素。认为外部因素主要有国家经济的增长方式、资源价格上涨的压力、环境保护的压力等方面。传统企业主要以劳动密集型和资源密集型加工制造业为主,以上外部因素的制约,使传统企业转型升级步履维艰。[12-13]而内部因素主要有传统企业拥有的人才、资金和技术。这三者直接决定企业能否成功地进行转型升级,是核心因素。在全球价值链下传统企业转型升级路径研究方面,学者们认为中国传统制造业处在增值率、国内采购率很低的境地,主要从事价值链低端装配或者加工的环节。学者们在全球价值链背景下分别对传统企业转型升级的路径进行阐述,形成四种观点:一是将全球价值链上的企业升级分为四种路径,分别为工艺流程升级、产品升级、功能升级和链条升级;[14-15]二是将全球价值链上的企业升级路径分为七种方式,分别是产品升级、产业升级、管理模式升级、商业模式升级、融资渠道升级、市场升级和企业战略升级;三是将全球价值链上的企业的转型路径分为四种方式,分别是企业性质的转型、生产方式的转型、市场转型、经营模式的转型,即改变单一的贴牌生产和组装加工模式,实现经营业务和经营路径的转变;四是将全球价值链上的产业转型升级分为四个路径,分别是产业价值链优化、国内价值链延伸、角色地位提升、价值链环节提升。[16-19]最后学者们基于全球价值链视角下提出传统企业转型升级的建议:优化产业及产品结构,实现传统企业升级;提高中间产品的采购及其技术含量;化危机为转型升级的动力,淘汰落后产能。

另外,国内外学者开始尝试对传统企业转型升级与技术创新协同展开研究。关于“技术创新推动传统企业转型升级”的研究逐渐成为研究热点。[20-21]

从国内外研究文献分析来看,研究内容覆盖了转型升级很多方面。研究方法多是理论分析,以描述性和规范性分析为主,实证分析较少。对于我国传统企业技术创新与转型升级协同的相关研究较少见。尤其是关于我国传统企业技术创新与转型升级协同因子、演化机理、定量评价、实现路径等专题几乎还没有检索到相关的文献。现有研究更倾向于将技术创新作为对策来提出,缺乏从技术创新内部的一般规律来研究传统企业转型升级。更为重要的是,目前在转型升级技术创新的问题上多着眼于技术创新对转型升级的推动和支撑,忽略了转型升级对技术创新的战略引领,忽略了技术创新与转型升级的协同研究。本文认为技术创新能力提升是一个从量变到质变的过程,是一个由多层次能力要素相互协同,组成的动态平衡与协调演变复合系统。以我国传统企业为研究对象,将协同理论引入技术创新与转型升级的协同因子分析,运用隐马尔可夫模型通过实证研究识别我国传统企业技术创新与转型升级协同因子成分,提出既要实现技术创新的有效供给,也要加强对技术创新的战略方向引领,这必将突破传统学派的理论思想,既是对转型升级理论和技术创新理论研究的深化,也是对协同理论应用领域的拓展。

二、传统企业技术创新与转型升级协同过程与因素分析 (一) 传统企业技术创新与转型升级协同内涵“创新”概念最早出现于1912年熊彼特出版的《经济发展理论》中,该理论首次将“创新”视为经济增长的核心。随着创新对经济的增长作用广泛被证实,“创新”已经成为国家战略选择的必经之路和企业适应环境变化的重要驱动力,引发了研究者诸多探讨并形成了不同的研究分支。技术创新被公认为是升级的基本动力,也是学术界的研究热点之一,技术创新是将一种关于生产要素的“新组合”引入传统企业转型升级体系,形成产品设计和过程创新进化能力,是传统企业转型升级成功的主要因素。

传统企业技术创新与转型升级协同是在特定引导和机制安排下,将技术创新与转型升级视为一对并行、互嵌的过程,通过交互与协同作用使不同主体之间产生有机配合,整合互补性资源,发挥各自能力优势,加速技术开发、应用、推广和产业化的过程。该过程是以转型升级为载体,以技术创新为源泉,相互促进、相互作用、相互渗透、相互制约的一个有机整体,这个整体可以充分发挥二者相得益彰的“1+1>2”的协同作用。既要实现技术创新的有效供给,也要加强对技术创新的战略方向引领,从而使创新供给和需求的连接率急速提升。

(二) 传统企业技术创新与转型升级协同过程分析传统企业技术创新与转型升级协同过程可以分为以下几个阶段:发现机会,提出构思;论证构思、项目立项;研究开发;批量生产;商业化。从这一过程来看,主要体现了以创新决策为核心的创新构思能力、构思评价能力、技术研发能力、技术生产能力和技术成果商业化能力。一项完整、成功的技术创新活动,技术构思是前提,高效研发是核心,生产制造是基础,品牌商业化是关键,价值实现是目标。该过程是一个连续的、动态循环的过程,各个阶段既相互区别又相互联系和促进,如图 1所示。

|

图 1 传统企业技术创新与转型升级协同过程模型 |

按照传统企业转型升级客观需求,创新构思产生以后,进行构思与转型升级协同评价和筛选,通过衡量构思的可实现性、利润率及风险性等多个方面,企业作出立项或者不立项的决定,立项通过的构思进入技术研发环节。经过评价现阶段不适合企业的新构思放入协同构思库,进行修改、完善形成新一个协同构思的前期资料。研发没有成功的协同构思根据研发现状进行技术反馈,从而形成新的协同构思。研发成功的新产品进行规模生产,同时根据生产状况进行反馈。没有通过的生产环节的新产品需要重新进行构思,以便进行及时修改完善。顺利生产的新产品进入市场,进行销售。商业化不成功的产品需要根据商业化过程中出现的具体问题重新进行技术反馈形成新的构思。

(三) 传统企业技术创新与转型升级协同因素分析 1、创新构思协同创新构思协同是一种从多角度、多方位寻找新的思路来解决传统企业转型升级问题。它能够产生新的方法、新的生产技术、新的管理模式等。创意开发的思维方法是对创造性思维的综合运用,构想的产生可以来源于企业创新意识激励、领导与协调能力、非正式交流情况、人员流动情况、员工定期在培训情况、产学研合作等。协同过程如图 2所示。

|

图 2 创新构思协同过程模型② |

② 依据系统动力学原理,使用VENSIM软件绘制。

2、技术研发协同技术研发协同是实现创新构思的基本途径,它包括研究开发和技术组合。研发阶段需要投入大量的人员、时间和资金,将创新构思转化成可以被企业生产的产品。影响因素主要有以下几方面:R&D资金投入强度、技术引进及吸收能力、技术研发效益、自主创新产品率、发明专利数量、R&D人员数量、技术获取与技术改造费用、研究成果投产率、员工创新产品附加值、外部资助强度等。协同过程如图 3所示。

|

图 3 技术研发协同过程模型 |

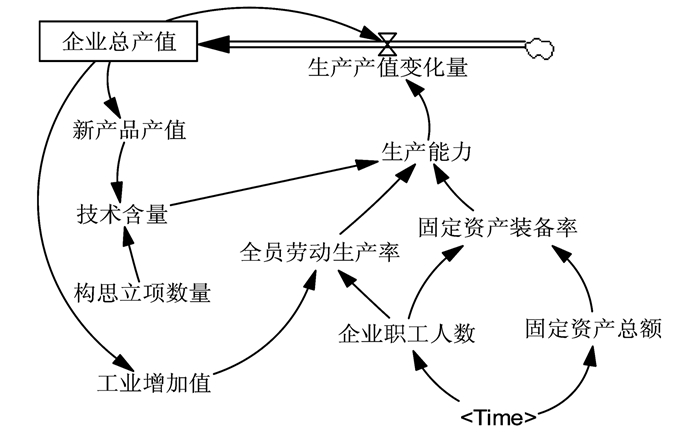

技术生产协同是指研发成功的新产品转化为能够进入市场进行销售的新产品能力,是企业技术创新能力的重要组成成分,直接决定转型升级产品质量等方面的优势,是传统企业转型升级可实施程度。影响技术生产协同的主要因素有固定资产投资总额、固定资产装备率、全员劳动生产率、企业生产总值、企业职工人数、工业增加值、生产设备先进性等。协同过程如图 4所示。

|

图 4 技术生产协同过程模型 |

技术成果商业化协同是指通过技术研究开发,将新产品、新工艺或新技术服务成功地推向市场,同时满足消费者需求,从而获得近期或未来的利润、市场占有或社会福利等。影响企业技术成果商业化协同的因素主要有新产品市场占有率、新产品开发经费、新产品的销售率、品牌影响力、市场开发人员比重、企业利润总额、产品市场份额等。协同过程如图 5所示。

|

图 5 技术成果商业化协同过程模型 |

构思评价主要是对创新构思的筛选与评价,利用多门学科的知识,同时权衡企业的各项花费、既得利益,以及构思产生的新产品的风险率,它往往涉及到多个部门的多项工作。影响评价协同的主要因素有资产负债率、成本费用利润率、技术可行性、总资产贡献率、风险控制能力、新产品销售收入与开发经费比、市场需求程度、技术含量、资源可支持性等。反馈协同则是将上述创新构思、技术研发、生产,以及成果商业化过程作为一个整体,将各环节作为协同系统的一部分,实现各环节之间互相联系,互相作用的过程。协同过程如图 6所示。

|

图 6 构思评价、反馈协同过程模型 |

结合传统企业的特点,将影响传统企业技术创新与转型升级协同的因素加以系统分析与合理综合,建立起协同综合指标体系,如图 7所示。

|

图 7 传统企业技术创新与转型升级协同指标体系 |

一方面,传统企业技术创新能力不足会促使传统企业实施转型升级;而另一方面,转型升级又需要由技术创新能力提升做支撑和保障。所以应依据传统企业技术创新与转型升级协同因素提取待转型升级技术创新协同因子,并采用隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,以下简称HMM)方法对待转型升级技术创新协同因子求解,最终提取出技术创新与转型升级协同因子。隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model, HMM)是一种统计分析模型,是以俄国数学家A.A.Markov命名的一种模型,被广泛地应用于语音识别和生物信息学中,现如今在管理领域也得到了广泛的应用。HMM是由两个随机过程组成,一个是隐含的状态转移序列,它对应一个单纯的Markov过程;另一个是与隐含状态有关的观测序列。隐马尔可夫模型是只能观察到输出,但不知道模型产生输出所经历的状态。隐马尔可夫模型分析就是从观察的数据恢复相关的状态序列。

HMM可以解决三个问题:评价问题、解码问题和训练问题。评价问题:给定观测值序列O=O1, O2, O3, …OR和模型λ=(A, B, π),如何计算已知模型λ的条件下产生序列O的概率P(O|λ)。一般采用向前算法或向后算法。解码问题:给定观测值序列O=O1, O2, O3, …, OR和模型λ=(A, B, π),如何选择一个对应的状态序列S={q1, q2, …qR}, 使得S能够最为合理的解释观测值序列O。此时得出的q即企业的转型升级技术能力因子。这可以通过Viterbi算法进行估计。这也是本章运用的主要问题。训练问题:调整模型参数λ=(A, B, π),使得P(O|λ)最大,一般采用Baum-Welch算法。

(一) 传统企业待技术创新与转型升级协同因子通过图 7可以看出,影响传统企业待技术创新与转型升级协同的因子有很多,根据因子在协同过程中所起的作用不同,可以将其分为三类。第一类是“一般性因子”。这些因子虽然对传统企业技术创新能力的提升产生影响,但并不需要企业做出根本性变革的转型升级。第二类是“待技术创新与转型升级协同因子”。这些因子影响着传统企业技术创新与转型升级能否持续协同。第三类是“技术创新与转型升级协同因子”。这些因子是在待技术创新与转型升级协同因子中,对协同影响程度最大的因子。

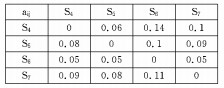

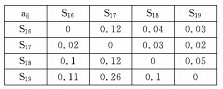

依据传统企业技术创新与转型升级协同指标,找出产生持续协同的影响因子,从而确定为待技术创新与转型升级协同因子,如表 1所示。

|

|

表 1 待技术创新与转型升级协同因子 |

为了提取出最终的传统企业技术创新与转型升级协同因子,本文引入HMM法,对待技术创新与转型升级协同因子进行深度量化分析,最终得出影响协同的最重要的因子。

HMM是由两个序列组成,其中一个是协同影响因素序列,另一个是由协同影响因素序列所产生的待技术创新与转型升级协同因子序列。依据协同过程从创新构思协同、构思能力评价协同、技术研发协同、技术生产协同和技术成果商业化协同五个方面定义OT,根据图 2,规定待技术创新与转型升级协同因子Si。以山东省为分析对象,依据山东省传统工业企业Si指标占全国的比例,对该比例进行无量纲化处理作为这些因素成为技术创新与转型升级协同因子的初始概率πi,如表 2示。

|

|

表 2 山东省传统企业技术创新与转型升级协同影响因素分析结果③ |

③ 数据来自2006-2016年山东省统计年鉴,其中创新构思数量所用数据是山东省规模以上工业企业的专利申请量。

对表 2中的Si进行深入分析可知,影响传统企业技术创新与转型升级协同的因素初始概率都比较高,都有可能成为技术创新与转型升级协同因子,因此本文“待技术创新与转型升级协同因子”序列Vi=Si。通过对多家传统企业进行调研,可知“待技术创新与转型升级协同因子”成为“技术创新与转型升级协同因子”的可能性,由于多家企业产生多组不同的数据,就会形成多个不同组合表格。将多组数据分别代入HMM算法,最后得到使P(O|λ)达到最大值的一组表格数据,其结果如表 3所示, 最优解见表 4。

|

|

表 3 HMM训练问题计算结果 |

|

|

表 4 HMM解码问题计算结果 |

从分析结果可以看出,山东省传统企业技术创新与转型升级协同因子为:创新构思数量、新产品销售收入与开发经费比、技术研发成果数、企业生产总值、新产品销售收入等。这些指标变化将直接影响山东省传统企业发生根本性变革,使传统企业发生转型升级。

四、结论与建议 (一) 主要结论一方面从协同供给侧——技术创新视角研究传统企业技术创新与转型升级协同过程,另一方面从协同需求侧——转型升级视角研究传统技术创新协同因子对接。为转型升级理论和技术创新理论的交叉融合提供新的解释。分析传统企业技术创新与转型升级协同过程与因素,建立传统企业技术创新与转型升级协同指标。以山东省为研究对象,采用隐马尔可夫模型对传统企业技术创新与转型升级协同因子进行进一步的定量分析,最终识别出诱发传统企业技术创新与转型升级协同因子,对转型升级和技术创新相关决策和路径的选择具有重要作用。根据传统企业技术创新与转型升级协同过程所包含的各环节,分别从传统企业创新构思与转型升级协同实现、传统企业研发创新与转型升级协同实现、传统企业技术创新生产与转型升级协同实现、传统企业技术创新成果商业化与转型升级协同实现等四个方面给出具体的实现对策。

(二) 发展建议 1、传统企业创新构思与转型升级协同实现对策传统企业创新构思与转型升级协同实现的关键因素与新产品的销售收入和新产品开发经费有关。传统企业拥有科学的评价机制之后,要加大对新产品的开发经费的投入,同时对风险进行合理评估,得到较为准确的新产品销售收入与开发经费比,这有利于增加传统企业创新构思与转型升级协同的实现。

一是建立良好的企业创新氛围,鼓励员工创新构思。企业需要激发全体员工的创造性思维,鼓励员工不断提出好的创新构思,不断收集企业内外部的创新构思。提出正确丰富的创新构思主要依赖于研发和营销部门间以及与顾客和外部机构之间连续和多方向的信息流。为此,需要给研发人员提供加深了解顾客、了解市场的机会,如组建跨部门的创新小组,举行定期交流活动,经常拜访内外部客户、不同工作岗位的轮换等多种方式。

二是建立一套科学的构思过滤机制,增加构思立项的数量以及质量。以利润和风险为目标对构思进行评价筛选,建立一套科学的构思过滤准则和评价机制。根据技术可行性和市场潜力,选择真正优秀的构思,进行构思立项。

2、传统企业研发创新与转型升级协同实现对策增强主营业务收入,形成研发创新资金支持系统,对企业转型升级的影响同等重要。

一是重视技术研发,加速企业技术研发成果的转化率。在传统企业转型升级过程中,技术研发是核心环节,传统企业要想摆脱如今落后的局面,需要不断地向企业注入新的技术、新的生产方法,以及新的营销策略,从而提高企业的技术研发的成功率和研发成果的转化率。

二是加强技术获取与技术改造费用。传统企业进行自主研发需要投入大量的资金、人力及时间。因此,引进国外先进技术同时对自己企业拥有的技术进行改造成为传统企业行之有效的选择。同时,企业使用新技术之后,能够提高企业的生产效率,降低企业的研发支出,降低企业的开发风险。

3、传统企业技术创新生产与转型升级协同实现对策技术工人是提高企业生产效率的关键。先进设备和创新技术的优势也是需要与技术工人的高度结合才可以实现。因此,传统企业转型升级一方面需要引进具有高水平的技术工人,另一方面需要不断加强企业技术工人的培训,提升整体技术工人的素质和水平。从而提高全员的劳动生产率。

实现传统企业创新生产与转型升级协同,一是加强生产制造环节的配套能力建设,高效率的承接科技产出,提高企业总产值。二是采取柔性制造技术,提高生产能力。为了适应多变的市场需求和激烈的市场竞争,传统制造企业需要及时转变生产方式,实施柔性制造技术。柔性制造技术是指按需生产的一种方式,能够缩短产品的生产周期,提高设备利用率和全员劳动生产率,实现多品种、小批量的生产特点,增强制造企业的灵活性和应变能力。

4、传统企业技术创新成果商业化与转型升级协同实现对策技术创新成果商业化可以从提高创新产品附加值、创新营销策略以及品牌建设的方向入手,以此提高企业的总利润。实现传统企业技术创新成果商业化与转型升级协同主要做好以下几个方面:

一是满足顾客个性化需求,提升创新产品附加值。传统企业由大规模生产向个性化定制转型是必然趋势。新产品通过在构思、研发、制造和商业化等各个环节都将顾客的反馈信息融入到其中,实现顾客参与到新产品的整个生命周期的过程中。因此,产品在原有的设计基础之上,加入更多个性化的要求,整体提升了新产品的附加值,实现了用户参与研发和价值创造的全过程。

二是不断营销创新,获得持久的企业利润。现如今市场的变化很快,消费者的需求也随时变化,这就需要企业具有弹性的营销策略和方式,及时进行营销创新来适应多变的市场,获取持久的利润。灵活的营销能力能够保证企业获得持久的主营业务收入以及企业利润。

三是坚持品牌营销。要树立品牌产品,提高品牌档次,知名品牌的产品会给消费者带来更大的心理满足,继而产生品牌偏好,拥有较高的顾客忠诚度的企业能够获得持续的营业收入,从而企业投入新产品的开发经费也会随之增加。

| [1] |

Utterback L.M, Abernathy, W. J.A Dynamic model of process and product innovation[J].1975, Omega3(6): 639-656.

(  0) 0) |

| [2] |

Philip Anderson, Michael L. Tushman. Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(5): 604-603.

(  0) 0) |

| [3] |

Nelson R, Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Cambridge University Press, 1982.

(  0) 0) |

| [4] |

Levey A, Merry. Organizational Transformation[M]. New York: Praeger, 1986: 78.

(  0) 0) |

| [5] |

Humphrey J, Schmitz H. Governance in Global Value Chains, IDS(Institute of Development Study, University of Sussex) Bulletin, 2002, 32(3), pp.19-29.

(  0) 0) |

| [6] |

Rebecca Harding, Elisa Barbieri, Marco R, et al. Industrial development policies and performances in Southern China: Beyond the specialized industrial cluster program[J]. China Economic Review, 2011, .

(  0) 0) |

| [7] |

Martin Peitz, JMUtterback. The Choice of Partners in R&D Cooperation. An Empirical Analysis of Spanish Firms[J]. Technovation, 2008, 28(1): 88-100.

(  0) 0) |

| [8] |

Yilmaz H.. Offshorability Along the Value Chain: A Task-based Approach[J]. Modeling value, Contributions to Management Science, 2012, 354-370.

(  0) 0) |

| [9] |

Aremu Mukaila Ayanda, Adeyemi Sidikat Laraba. Small And Medium Scale Enterprises As Survival Strategy For Employment Generation In Nigeria[J]. Journal Of Sustainable Development, 2011, 1.

(  0) 0) |

| [10] |

Richardson, Ed. Reindustrialization of the traditional manufacturing hubs. Automotive Industries. Dec 2013, 409-410.

(  0) 0) |

| [11] |

Livingstone D. W., Smith Dorothy E, Smith Warren. Alternative Futures for Reindustrialization[J]. Social Policy. Fall, 2011, 50-57.

(  0) 0) |

| [12] |

薛蕊, 苏庆义. 中国劳动密集型产业升级的方向[J]. 经济研究导刊, 2014, (6): 50-52. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2014.06.021 (  0) 0) |

| [13] |

王炜, 孙蚌珠. 劳动力需求对中国制造业影响的实证研究——基于1996-2011年的数据[J]. 学习与探索, 2014, (3): 84-88. (  0) 0) |

| [14] |

盛亚, 王松, 裘克寒. 制造业技术转型模式的实证研究:以浙江为例[J]. 科学学研究, 2011, (5): 692-697, 706. (  0) 0) |

| [15] |

任家华, 王成璋. 基于全球价值链的高新技术产业集群转型升级[J]. 科学学与科学技术管理, 2005, (1): 118-121. DOI:10.3969/j.issn.1002-0241.2005.01.026 (  0) 0) |

| [16] |

黄健榆, 黄淳. 完善标准化体系, 促进企业创新驱动转型升级[J]. 科技与创新, 2017, (1): 50-51. (  0) 0) |

| [17] |

张潇淼. 民营企业转型升级路径选择的文献综述[J]. 商, 2013, (30): 75. (  0) 0) |

| [18] |

徐丽鹤. 贸易方式对中国经济增长影响的比较分析[J]. 技术经济, 2010, (1): 77-81. (  0) 0) |

| [19] |

魏江, 李拓宇, 赵雨菡. 创新驱动发展的总体格局、现实困境与政策走向[J]. 中国软科学, 2015, (5): 21-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2015.05.003 (  0) 0) |

| [20] |

黄群慧, 贺俊. 中国制造业的核心能力、功能定位与发展战略——兼评《中国制造2025》[J]. 中国工业经济, 2015, (6): 5-18. (  0) 0) |

| [21] |

毛蕴诗, 郑泳芝, 叶智星. 从ODM到OBM升级的阶段性选择[J]. 技术经济与管理研究, 2016, (2): 44-51. (  0) 0) |

| [22] |

李慧巍. 集群网络学习、集群企业技术创新和企业升级的实证研究[J]. 生产力研究, 2013, (2): 164-167. (  0) 0) |

| [23] |

叶琪. 世界创新竞争驱动制造业转型的机理与验证[J]. 工业技术经济, 2015, (1): 29-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2015.01.004 (  0) 0) |

| [24] |

王吉发, 郭楠, 蒋亚朋. 企业转型因子的识别方法研究[J]. 华东经济管理, 2014, (7): 121-125. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2014.07.026 (  0) 0) |

| [25] |

武柏宇. 中国制造业科技创新能力的影响因素[J]. 中国科技论坛, 2016, (8): 23-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2016.08.005 (  0) 0) |

| [26] |

王晓玲, 董绍增, 张亮, 等. 黑龙江省产业转型升级与新型城镇化良性互动发展研究[J]. 宏观经济管理, 2017, (1): 202-203. (  0) 0) |

| [27] |

李廉水, 张芊芊, 王常凯. 中国制造业科技创新能力驱动因素研究[J]. 科研管理, 2015, (10): 170-178. (  0) 0) |

| [28] |

司林波. 国内外装备制造业技术创新研究述评[J]. 经济问题探索, 2016, (8): 177-185. (  0) 0) |

| [29] |

陈超.全球价值链视角下区域产业集群升级研究[D].杭州: 浙江师范大学, 2013.

(  0) 0) |

| [30] |

彭秀青, 蔡莉, 陈娟艺, 等. 从机会发现到机会创造:创业企业的战略选择[J]. 管理学报, 2016, (9): 1312-1321. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2016.09.006 (  0) 0) |

| [31] |

张竹, 武常岐. 协同创新网络演进研究——以腾讯开放平台为例[J]. 经济与管理研究, 2015, (12): 90-99. DOI:10.3969/j.issn.1000-7636.2015.12.013 (  0) 0) |

2018

2018