近年来, 毒品犯罪问题治理作为公共管理学领域的一个重要内容, 越来越多地得到了研究者的关注。对于毒品犯罪问题的解决方案, 多数研究强调以刑事处罚方式对毒品犯罪进行打击。[1][2][3][4][5]这些观点有与西方犯罪经济学的威慑理论接轨之处。Becker认为, 个人是否实施犯罪行为取决于该活动预期回报和成本的对比。[6]犯罪回报包括通过该行为获得金钱、提升地位或由此产生的愉悦感, 犯罪成本主要包括因该行为招致报复、被罚款、被处以监禁, 甚至被处死等惩罚和对遭受惩罚的恐惧感。当预期回报高于预期成本时, 个体倾向于实施犯罪行为获取收益; 反之, 提高犯罪成本将减少犯罪行为。

毒品犯罪“打击学说”从个体角度延续经济学“理性人”假定, [7]但存在理论悖论:通常某地毒品“地下”交易存在某种程度的供需平衡, 若对毒品犯罪人员施以重刑, 短期内能降低毒品供应量。但因吸毒者对毒品的成瘾性, 毒品消耗量在一定时期内不能随之下降, 严厉打击毒品犯罪却会形成毒品供不应求的局面, 因而抬升毒品价格, 也就提升一部分仍从事毒品制造和贩卖活动人员的效益, 从而吸引更多的不法分子加入, 进而导致毒品犯罪整体水平上升。

此外, 有关毒品犯罪问题“打击学说”更面临直接现实困境:与近年来声势浩大的毒品打击活动同步出现的是日益严峻的毒品犯罪形势。以中国(不含中国香港、澳门和台湾地区数据)为例, 国家禁毒委员会办公室发布的中国禁毒报告显示, 2011—2015年, 全国分别破获毒品刑事案件10.7万起、12.2万起、14.1万起、14.5万起和16.5万起, 同比分别上升14%、19.8%、23.9%、4.9%和13.2%。

已有学者开始反思沿用多年的重刑化禁毒努力对遏制毒品犯罪究竟起到了怎样的作用, 还需要在那些方面进行完善等问题。[8]但在研究方法上, 当前绝大多数研究是采用定性方法对毒品犯罪及治理问题进行描述, 只有一篇文献提出要通过数学建模分析毒品犯罪的一般规律, 进而为毒品犯罪的治理提供有益的方案, [9]但该文并未对特定范围的毒品犯罪问题进行实证研究。

基于毒品犯罪治理的理论悖论和现实困境, 以及计量方法在研究中的缺位现状的多重反思, 本研究对毒品犯罪问题异常严重的一个沿海镇域①进行实证分析, 通过构建实证分析模型揭示当地毒品犯罪问题的生成逻辑, 检视传统犯罪威慑理论, 并尝试提出解决毒品犯罪问题的建议。

① 该镇域是G省S市L县辖区内的三个行政建制镇。因镇名均含“甲”字, 这三镇被当地人习惯合并称呼为“三甲镇”。本研究按匿名原则沿用此称呼, 也体现研究的地方性特征。

二、理论分析与研究假设本文主要目的是分析和讨论传统威慑理论导向的毒品犯罪治理效果, 并根据工作实际尝试分析其他因素对毒品犯罪治理的影响。Levey等将对犯罪活动的威慑分为具体的和一般的两个类型:[10]具体威慑是指迫使个体罪犯今后不再违法的努力, 其机制是给罪犯个人带来惩罚的经验以阻止其今后的犯罪活动; 一般威慑的目标不仅仅是单个的罪犯, 而且是以个人因犯罪行为受到惩罚作例子, 让其他犯罪者和潜在的违法者也能感受到恐惧, 通过威慑达到预防犯罪的目的。

(一) 警察威慑与毒品犯罪Kohfeld等研究发现, 增加警察数量能够提高犯罪嫌疑人被捕的概率, 从而产生威慑效应。[11][12]警察威慑是通过两种方式发挥作用的:一种是符号性的, 警察作为执法者的社会角色能预防犯罪行为的发生, 例如, 警察巡逻出现会增加犯罪行为的实施难度、提高犯罪行为人的心理负担; [13][14]另一种是实质性的, 警察在具体执法过程中, 每逮捕一名犯罪嫌疑人, 意味着当地减少一个可能实施犯罪的行为人, 由此起到降低犯罪率的效果。Nagin等对不同警种进行区分后发现, 刑警的威慑效应最为显著。[15]

联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crimes, 简称UNODC)在《国际禁毒一百年》建议各国在新世纪禁毒工作中提高警方打击毒品生产源头的针对性, 及时收缴制毒原材料、工具、资金, 拘捕制毒人员, [16]由此减少毒品供给、提高毒品价格和获得难度, 从而压缩毒品使用人群。[17]自2005年起, 欧盟威慑毒品犯罪的主要政策是, 协调各成员国警方在毒品犯罪活跃地区定位监控和定点侦测毒品生产源头, 建立相关数据库, 提高对毒品交易案发现场的实时反应速度。[18][19]

基于以上评述, 本研究提出假设1:警力投入对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。具体而言有:

假设1-1:当地警力投入人数对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。

假设1-2:当地缉毒联合巡查人次对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。

假设1-3:调用异地警力参与缉毒工作对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。

(二) 刑事司法威慑与毒品犯罪早期犯罪威慑实证研究通过建立犯罪率与平均监禁时间、罚金数量等司法制裁措施的联立方程模型发现, 增加刑事司法制裁可以提高犯罪成本, 因而可以减少犯罪活动。[6]进一步的计量研究发现, 对罪犯处于罚款、监禁, 乃至死刑对于降低谋杀犯罪有不同的威慑效果。[20]

Viscusi研究了司法制度如何影响定罪, [21]定量模型揭示犯罪嫌疑人的定罪可能性和惩罚的严厉性主要取决于其被捕前与警方对抗的那部分做法, 而不是犯罪行为本身。这种研究区别了不同犯罪嫌疑人被逮捕的概率, 且反映各犯罪类型的差异, 体现了威慑变量的外生性, 突出了司法威慑的社会意义。

自20世纪90年代以来, 中国一些地区持续、反复发生毒品犯罪问题, 严重影响当地经济社会发展。[22][23]司法系统一直对严重毒品犯罪保持“严打”高压态势, [24][25]这是人民检察院和人民法院在办理毒品犯罪案件的基本政策取向。[26]

基于以上评述, 本研究提出研究假设2:增强刑事司法威慑的严厉性对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。具体而言有:

假设2-1:检察院批准逮捕的毒品罪犯罪嫌疑人数量对毒品犯罪案件发生件数有显著负影响。

假设2-2:法院判处徒刑以上的毒品罪犯数量对毒品犯罪案件发生件数有显著负影响。

(三) 综合治理与毒品犯罪情境化犯罪预防理论(Situational Crime Preventional Theory)认为, 震慑犯罪不仅是刑事司法机关的职能, 社会组织和个人均可采取措施减少或消除犯罪活动的致罪因素, 以防止和减少有犯罪倾向的行为人实施犯罪。[27]我国的犯罪综合治理理论和实践均强调社会各界共同参与消除和削弱致罪因素, 从而防止、控制犯罪的活动, 这与情境化犯罪预防有异曲同工之处。[28]

宏观层次的犯罪经济学研究显示, 劳动力市场提供合法就业机会和工资收入水平能够影响犯罪。求职者的犯罪前科会提高就业难度和降低工资水平, 由此提高犯罪行为的机会成本, 对潜在犯罪行为起负强化作用。[29]在良好的劳动力市场环境中, 更高水平的合法劳动力市场工资收入能够有效地减少犯罪。[30]农村地区就业水平不仅反映为从事农业生产的劳动力人数, 还体现为市场“无形的手”与当地政府“有形的手”相结合, 将剩余劳动力跨地区转移到外地务工的层次和结构。[31][32]

密切联系群众是中国共产党领导新民主主义革命、社会主义建设和新时期改革开放并取得胜利的“三大法宝”之一。近年来, 国内众多省市从党政机关大规模选派优秀党员干部到农村进行驻村帮扶, 驻村干部在推动解决“三农”问题, 带领群众发展集体经济、寻找致富门路、推进精准扶贫等方面取得了良好的效果。[33][34][35][36]干部驻村帮扶因此被视为我国政府在新时期开展农村基层治理工作的一大特色和亮点。[37]

从公共管理角度看, 驻村帮扶的干部群体可发挥外来者优势为所在村争取资源, 拓展乡村公共产品与公共服务的供给主体, 可在相当程度上改善所在村的公共产品与公共服务的供给状况。[38]在社会治理中, 驻村干部还可作为参与者和监督者, 在健全稳定机制、强化宣传教育等方面发挥作用。

随着物流寄递运输行业的迅速发展, 一些毒品犯罪分子利用邮包、快递、物流托运等方式将毒品寄递到目的地。[39]一些地方开始重视加强对物流寄递行业管理, 多部门联合采取抽样检查、开包验查、案件倒查等形式对物流寄递行业加强查验, 切断毒品在物流寄递行业的流通渠道。[40][41][42]

基于以上评述, 本研究提出研究假设3:开展非强制力的治理工作对毒品犯罪发生件数有显著负向影响。具体而言有:

假设3-1:开展劳务输出对毒品犯罪案件发生件数有显著负影响。

假设3-2:驻村帮扶的干部对毒品犯罪案件发生件数有显著负影响。

假设3-3:加强对物流寄递对人员、车辆和包裹的查验对毒品犯罪案件发生件数有显著负影响。

(四) 毒品犯罪的周期性变动犯罪社会学研究表明, 某些犯罪行为会具有一定的周期规律。一是随自然季节更替而变化, 比如, 严景耀发现, [43](P182)夏季的性犯罪及暴力犯罪发生率比其他季节高, 而冬季几个月里, 经济犯罪特别多。二是与社会活动的周期有关, 例如, 人身伤害罪在选举年的发生率更高。[44]这些研究排除人口密度、警力变化等社会人口学变量, 揭示了特定区域具体犯罪问题的动态规律, 有助于有针对性采取应对措施。对毒品犯罪案件办案人员进行访谈发现, 毒品犯罪行为在经济下行周期或治安管控松弛期间会出现上浮冲动。

基于以上评述, 本研究提出研究假设4:毒品犯罪活动受一年的某一个或几个月份显著正影响。

三、研究设计为验证上述研究假设, 本研究对一个沿海镇域的毒品犯罪治理问题进行历时性分析。制定这样的研究设计主要出于以下考虑:一是作者2013年至2015年在当地长期跟踪调研, 对当地毒品犯罪问题的成因和所采取整治措施的内涵和效果有较深入而客观的认识, 基此建立的毒品犯罪生成及治理模型具有较强的说服力。二是对西方犯罪经济学威慑理论进行中国情境检验, 在持续发生毒品犯罪案件的地区进行深入调研, 基于长跨度的月度数据, 探索性地构建了关于毒品犯罪治理模型, 并提出中国情境的毒品犯罪治理因素。三是为今后比较研究奠定基础, 本研究对一个镇域地区的毒品犯罪形成机制和治理方式有较清晰的阐释, 在此基础上与国内其他地区乃至国外的毒品犯罪问题进行横向比较, 与相关毒品犯罪研究成果进行对话, 为改进毒品犯罪问题的治理方式提供参考。

(一) 研究对象本研究选择位于G省东部的“三甲镇”作为研究对象。当地具备毗邻G省乃至全国最发达的“Z三角地区”的地理优势, 但没能转换为促进当地经济社会发展和改善民生的区位优势, 却因制造贩卖毒品问题成为该省沿海经济社会发展带上的“黑点”。“三甲镇”能为描述毒品犯罪治理问题的现实困境和蕴涵其中的理论悖论提供尽可能多的信息量。

首先, “三甲镇”毒品问题经历了多个演化阶段。第一个阶段是上世纪70年代末80年代初, 当地人通过海运走私毒品, 那时起通道作用; 第二阶段是上世纪80年代, 当地开始出现毒品吸食、注射等消费行为, 进入了通道加消费并存的阶段; 第三阶段是上世纪90年代, 当地作为毒品通道、消费和集散地并存, 毒品通过“三甲镇”分销到国内各省, 所占份额不断增加; 第四个阶段是2000年以后, “三甲镇”作为毒品通道、消费、集散地、制造地并存, 被联合国以及世界很多国家和地区列为毒源地。“三甲镇”因毒品问题先后于1999年8月、2011年7月、2013年5月被国家禁毒委列为毒品危害重点地区之一。

其次, “三甲镇”的毒品犯罪有显著的本地化特征。一是涉毒人口的比例大。2014年, 被逮捕的“三甲镇”籍贯毒品犯罪嫌疑人361人, 占S市毒品犯罪嫌疑人的50.5%;被判处徒刑以上刑罚的“三甲镇”籍贯毒品罪犯489人, 占S市的61.5%;而同期“三甲镇”人口仅占全市总人口的13.2%。二是禁毒成本高。为重点整治“三甲镇”的毒品犯罪问题, 1999年以来, G省、S市、L县三级地方政府和职能部门动用超过12万人次警力, 累计投入禁毒经费达5.8亿元, 超过L县同期公共财政预算收入7%。

最后, “三甲镇”毒品问题治理过程集中反映了多年来毒品犯罪形势与以刑事打击为主的禁毒方式之间的矛盾核心。1999年至2013年, “三甲镇”所在的L县常设由县委主要领导牵头的“三甲地区”社会治安重点整治行动领导小组, 从县、镇党政机关及边防部门抽调精干力量组成巡查打击执法队伍, 每年集中一段时间开展突出毒品问题整治。Viscusi的研究发现, [21]刑罚的威慑效应主要依赖于刑罚的确定性(Certainty)、快速性(Rapidity)和严厉性(Severity)三个特征。“三甲镇”公检法机关立下军令状, 快侦、快破毒品犯罪案件, 快捕、快判毒品犯罪分子, 将缩短毒品犯罪活动空间, 提高犯罪活动的实施难度, 让毒品犯罪分子迅速受到司法制裁, 提高毒品犯罪行为受到惩罚的可能性。若按经典犯罪威慑理论预测, 这些措施应该能有效控制毒品犯罪问题。但当地2013年12月前对毒品问题的9次大规模整治行动均没有达到预期效果, 毒品犯罪案件数量通常在整治行动后经历短暂下降后迅速反弹, 毒品犯罪形势客观形成“好一阵、坏一阵”的循环, 甚至出现边整治边恶化的怪象, 在2013年下半年近乎失控。而2014年1月至2015年12月, 在未增加惩罚性禁毒措施的情况下, 当地毒品犯罪案件却维持在较低水平。

(二) 变量说明本研究将查处的走私、贩卖、运输、制造毒品的案件合并称为毒品犯罪案件, 以此测量当地的毒品犯罪形势, 这是因变量。1997年3月14日, 第八届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案》对毒品犯罪定罪有较大调整, 涉毒罪名由5类调整为12类。为保持数据统计口径的一致性, 本研究未细分毒品犯罪的具体罪名, 而以法院判处徒刑以上的毒品罪犯人数作为对毒品犯罪刑事司法制裁变量。此外, 对于毒品犯罪的记录单位, 本研究对毒品犯罪的记录单位是实际人数而不是万人犯罪率, 自1983年以来, “三甲镇”经济发展缓慢, 因缺少大型企业项目在此落户, 当地劳动力普遍到外地务工而不是在本地就业, 因而户籍人口呈现净流出趋势, 若以万人犯罪率进行记录, 即使实际毒品犯罪人数未变, 人口基数的减少将提高万人犯罪率, 将造成数据严重失真。

在我国毒品犯罪治理措施中, 公安机关起到主力军的作用, 刑警以打开路、打出声势为毒品违法犯罪打击工作奠定基础; 社区民警在日常巡查中开展法制教育宣传, 对涉毒高危人群和涉毒迹象的人员, 通过建立特别情报耳目等手段, 切实掌握违法犯罪证据, 对街面零星吸、贩毒违法犯罪活动始终保持高压打击态势; 在重大缉毒行动中调动异地警力, 开展跨区域的重、特大案件, 以及网络毒品犯罪案件调查, 对打击毒品违法犯罪团伙有重大震慑效果。本研究关于警察对毒品犯罪威慑效应的测量包括三项内容:三个镇派出所的编制民警数量、毒品执法部门在“三甲镇”进行联合巡查的人次、重大缉毒行动中调用的异地警力。

在具体毒品犯罪案件办理过程中, 毒品犯罪证据的审查认定标准, 对毒品犯罪嫌疑人的审查批捕、审查起诉、诉讼监督和审判量刑等工作, 主要由检察院和法院开展。在测量对毒品犯罪采用的刑事司法手段时, 本研究选取以下两个指标:经检察院批准逮捕的“三甲镇”籍贯毒品犯罪嫌疑人和被法院判处有期徒刑以上刑罚的“三甲镇”籍贯毒品罪犯人数。

在社会力量综合产生禁毒效果方面, 对毒品生产、运输、经营、使用等环节的监管, 需要对毒品陆路、海路、空路、邮路通道, 以及重点部位、重点场所的立体化动态查缉, 以截断毒品非法流入渠道。禁毒工作需要加大对戒毒康复人员就业帮扶力度, 促进其尽快融入社会。组织开展职业培训, 对符合就业困难人员认定条件的戒毒康复人员按规定给予政策支持, 采取多种形式促进戒毒康复人员实现就业。本研究对综合治理的测量包括三项:有关部门在“三甲镇”引导完成的劳务输出人数; 党政机关向“三甲镇”选派的驻村开展帮扶的干部人数; 物流管理部门在“三甲镇”开展物流寄递领域人员、车辆和包裹的查验次数。

此外, 为反映毒品犯罪的时间周期特征, 本研究设置一年一月至十二月共12个虚拟月份变量, 分别用月份的英语单词简写Jan.、Feb.、Mar.、Apr.、May.、June.、July.、Aug.、Sep.、Oct.、Nov.、Dec.表示。

(三) 研究数据本研究数据来自“三甲镇”所在的L县禁毒部门保存的1982年1月至2015年12月的月度毒品犯罪案件数量和对应的禁毒措施或手段的资料, 缺失值采用插值法进行处理。表 1给出了反映自变量和因变量的平均值、标准差和最小值、最大值。

|

|

表 1 “三甲镇”毒品问题与禁毒措施描述 |

对社会行为进行回归分析时, 若多个自变量之间存在具有共时性问题, 就很难确定某个变量为自变量对因变量进行估计, 这样的回归方程可能面临多重共线性问题。[45][46]使用高频观测数据因增加观测点而增加自变量之间的共时性变异范围, 而可以规避大部分共线性问题。[47]因此, 本研究使用时间序列的ARMAX(含外生变量的自回归移动平均)模型估计警察数量、批捕毒品犯罪嫌疑人、宣判毒品罪行等变量外生自变量, 以及扰动项对毒品犯罪案件的结构性影响。本研究将“三甲镇”毒品犯罪案件时间序列ARMAX模型用矩阵表示为:

| $ {{\rm{y}}_{\rm{t}}}{\rm{ = \mathsf{ β} }}{{\rm{x}}_{\rm{t}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t}}} $ | (1) |

在式(1)中, yt是因变量毒品犯罪案件在t时的取值, xt为虚拟月份变量、编制警察规模、联合巡查人次、异地警力、批捕嫌疑人、宣判毒品犯罪、劳务输出、驻村干部、物流寄递查验等外生自变量值的矩阵, β为外生自变量对因变量的作用系数。εt是扰动因素向量, 本研究将扰动因素εt视为毒品犯罪案件在每年12个月的周期性一阶自回归和移动平均过程, 由此建立arima(1, 0, 1)×(1, 0, 1)12模型。时间t处的扰动εt具有以下形式:

| $ {{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t}}}{\rm{ = }}{{\rm{ \mathsf{ ρ} }}_{\rm{1}}}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{t - 1}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ ρ} }}_{{\rm{12, 1}}}}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{t - 12}}}}{\rm{ - }}{{\rm{ \mathsf{ ρ} }}_{\rm{1}}}{{\rm{ \mathsf{ ρ} }}_{{\rm{12, 1}}}}{\mu _{{\rm{t}} - 12}} + {\theta _1}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{t}} - 1}} + {\theta _{12, 1}}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{t}} - 12}} + {\theta _1}{\theta _{12, 1}}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{t - 13}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t}}} $ | (2) |

在式(2)中, ρ是自回归参数, 代表当前扰动εt对时滞扰动进行回归; θ是移动平均参数, 代表当前白噪声误差εt对时滞误差进行回归。

四、数据分析本研究使用Stata10.0版软件对“三甲镇”408个月的毒品犯罪数据进行分析。

(一) 序列稳态性检验为避免时间序列分析可能出现的虚假回归或伪回归, ARMAX建模假定所分析的序列必须具备稳态性, [48][49]即:给定时间序列y的均值E(yt)=μ和方差Var(yt)=σ2都是常数, 不随时间t发生变化, 且协方差Cov(yt, yt+k)=γk只依赖时滞k而不依赖于特定时间t。

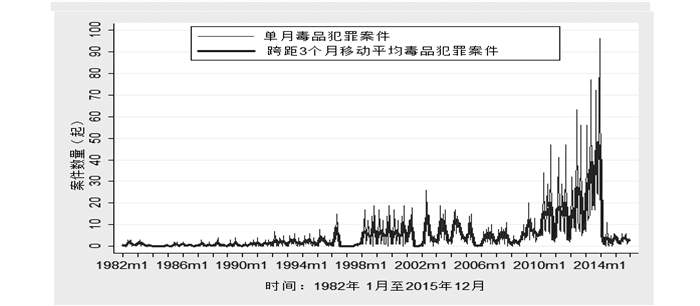

对原始数据进行修匀有助于发现序列的潜在变化模式。[51][52]本研究基于“三甲镇”毒品犯罪案件数量的当前点、前导点和后续点的取值计算每个数据点的“移动平均数”, 即以yt-1、yt和yt+1的均值建立“跨距3个月的移动平均数”(moving average of span 3 months)对“三甲镇”毒品犯罪案件月度原始数据进行修匀, 相应时间标绘图同时画在图 1中。从图 1中可看到, 修匀后的毒品犯罪案件曲线相对平缓, 更直观反映了“三甲镇”毒品犯罪案件数量变化不依赖特定月份而是依赖所间隔月份数量的趋势。

|

图 1 “三甲镇”毒品犯罪案件时间标绘图 |

对“三甲镇”408个月毒品犯罪案件序列的“单位根(unit root)”进行Philllips-Perron检验, 结果拒绝了该序列是一个AR(1)的非稳态过程的虚无假设(Z=-17.318, P=0.000), 即“三甲镇”的月度毒品犯罪案件数量序列存在显著的自相关, 统计检验肯定了从图 1得到的稳态视觉印象, 说明数据结构符合时间序列ARMAX模型的相关假定。

(二) 建立模型1、全模型

经计算得到“三甲镇”毒品犯罪ARMAX全模型, 其AR(1)系数显著(Z=5.94, P=0.000), 由此初步判定本次建模恰当, 使用更高阶AR项的更复杂模型不会改进模型的拟合度。

本研究将模型残差项表示为毒品犯罪案件的实际观测值与模型预测值之差y-。对全模型残差构成的新序列进行Box-Pierce法混合Q检验表明, 该模型至少考虑到时滞12的情况下不含显著自相关白噪声(Q12=16.3792, P=0.1745)。也就是说, 该模型对残差进行了较为恰当的处理, 因此该模型在整体上是可以接受的。

对模型的外生自变量系数进行Z检验可区分各个外生自变量对毒品犯罪案件的作用效果。在虚拟月份变量中, 毒品犯罪案件只在九月有显著差异(Z=2.17, P=0.03), 在其他月份则没有类似特征。巡查变量在当月和滞后1个月或2个月的系数并不显著, 表明当地的日常巡查活动未对毒品犯罪案件起到应有的遏制作用。当月批捕毒品犯罪嫌疑人(Z=29.14, P=0.000)、宣判毒品犯罪罪犯(Z=-5.38, P=0.000)和劳务输出(Z=-2.09, P=0.037)对毒品犯罪有明显作用, 但这些变量在滞后1个月或2个月则没有显著的效果。而另外两个变量的作用机制则呈现另外情形:当月驻村干部(Z=0.78, P=0.437)和物流寄递查验(Z=0.21, P=0.835)的作用效果不明显, 而滞后1个月或2个月的变量值则有显著作用。

上述结果说明, 本研究建立的毒品犯罪全模型有较好的整体效度, 但仍有必要进一步去除作用效果不显著的外生变量, 以提高模型的简洁度。

2、简化模型

经过删除不显著效应变量、重新估计模型和再次检验残差自相关的反复尝试, 得到一个相对最优的简化模型, 其AR(1)系数显著(Z=7.21, P=0.000), 残差白噪音不显著(Q12=17.8399, P=0.1206)。出于不能牺牲太多拟合度的考虑, 简化模型还保留了虚拟变量“一月”和“六月”, 以及当月“派出所民警”这三个作用不显著的自变量。

(三) 假设检验与模型预测从表 2看到, 变量“派出所民警”对毒品犯罪案件数影响不显著, 说明单纯增加派出所的警察人数对降低毒品犯罪案件的发生数量有直接作用, 假设1-1不成立; 变量“联合巡查”的影响也不显著, 说明当地开展的日常缉毒巡查并未对毒品犯罪案件产生影响, 假设1-2不成立; 但每调用1名异地警力开展缉毒能在连续3个月内降低毒品案件的发生数量, 假设1-3成立。综上所述, 假设1部分成立。变量“批捕犯罪嫌疑人”对降低毒品案件数影响显著, 假设2-1成立; 变量“判处有期徒刑以上的毒品罪犯”对降低毒品案件数影响显著, 假设2-2成立。综上所述, 假设2成立。变量“劳务输出”“驻村帮扶的干部”和“物流寄递查验”均能减少毒品犯罪案件, 假设3得到支持。每年1月的毒品案件发生数量降低显著, 而6月和9月则有所增加, 假设4部分成立。

|

|

表 2 “三甲镇”毒品犯罪案件的时间序列ARMAX模型 |

根据表 2的ARMAX简化模型各系数估计值, 本研究得到“三甲镇”毒品犯罪案件的回归表达式如下:

| $ \begin{align} & {{\rm{y}}_{\rm{t}}}\rm{=-23}\rm{.553-0}\rm{.644 January +1}\rm{.275 June +2}\rm{.530 September -0}\rm{.025 Police} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{+0}\rm{.598Polic}{{\rm{e}}_{\rm{t-1}}}\rm{-0}\rm{.0120utsidepoliceenforce} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{-0}\rm{.0240utsidepoliceenforc}{{\rm{e}}_{\rm{t-1}}}\rm{-0}\rm{.014Outsidepoliceenforc}{{\rm{e}}_{\rm{t-2}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{+0}\rm{.568Drugsuspectarrested-0}\rm{.072Drugsuspectarreste}{{\rm{d}}_{\rm{t-1}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{-0}\rm{.262Drugcriminalsentenced-0}\rm{.102Drugcriminalsentence}{{\rm{d}}_{\rm{t-2}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{-0}\rm{.080Laborexport-0}\rm{.044 Cadreinvillage}{{\rm{ }}_{\rm{t-1}}}\rm{-0}\rm{.044 Postchecking}{{\rm{ }}_{\rm{t-1}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rm{+0}\rm{.018 Postchecking}{{\rm{ }}_{\rm{t-2}}}\rm{+0}\rm{.897}\left( {{\rm{y}}_{\rm{t-1}}}\rm{-}{{{\rm{\hat{y}}}}_{\rm{t-1}}} \right)\rm{-0}\rm{.016}\left( {{\rm{y}}_{\rm{t-12}}}\rm{-}{{{\rm{\hat{y}}}}_{\rm{t-12}}} \right) \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +(0.897)(-0.016)\left( {{\rm{y}}_{\rm{t-13}}}\rm{-}{{{\rm{\hat{y}}}}_{\rm{t-13}}} \right)\rm{-0}\rm{.851}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t-1}}}+0.403{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t-12}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +(-0.851)(0.403){{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t}-13}}+{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{\rm{t}}} \\ \end{align} $ | (3) |

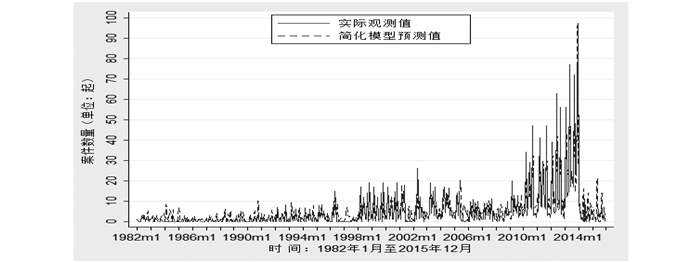

回归方程式(3)反映了各禁毒手段对“三甲镇”毒品犯罪案件数量的影响关系, 由此做出“三甲镇”毒品犯罪案件的实际观测值与简化模型预测值的时间标绘图(见图 2)。图 2中实际观测值与简化模型预测值重叠度较高, 说明该时间序列ARMAX模型对“三甲镇”的毒品犯罪案件进行了较好的拟合。

|

图 2 “三甲镇”毒品犯罪案件实际观测值和简化模型预测值时间标绘图 |

本研究基于“三甲镇”跨度为408个月的数据建立时间序列ARMAX模型, 对当地各禁毒措施与控制毒品犯罪问题之间的对应关系进行了实证分析, 填补了毒品犯罪问题治理方式定量研究的空白, 初步得出如下结论:

首先, 威慑假说得到部分证实。批捕毒品犯罪嫌疑人、对毒品罪犯判处刑罚能显著减少毒品犯罪案件, 说明刑事司法处罚对毒品犯罪的确有威慑作用。在警察威慑方面, 通常来说, 犯罪问题越严重的地区对警力的需求越大, 但鲜有研究深入探讨警察力量与犯罪的交互影响关系。本研究发现, 调用异地警力开展缉毒有长久的威慑效应, 另外还发现, 扩大当地警察队伍规模能加强对已发毒品犯罪案件的办理能力, 而不能减少将来的毒品犯罪发生数量; 此外, 无论是全模型还是稳健的简化模型, 均未显示当地日常禁毒巡查与降低毒品犯罪案件之间存在显著关系。这些发现说明, 对“三甲镇”毒品犯罪问题的威慑更多体现在既有制度性的刑事司法体系中, 而过程性的动态威慑并未真正形成。这个发现纠正了那种只要增加警力就能减少毒品犯罪问题的习惯认识。

其次, 综合治理假说得到证实。在劳务输出方面, “三甲镇”2014年和2015年先后组织有720人次和756人次劳动力(大多为毒品犯罪嫌疑人近亲属)到外地务工, 分别降低了57起和60起毒品犯罪案件。在选派干部驻村方面, L县和S市委组织部门从市(地级)、市(县级)和镇三级党政机关选派干部到毒品犯罪问题严重地区开展为期1年以上的驻点工作, 2014年每月有48名干部常驻村里, 2015年每月增至300名。模型显示, 这些驻村干部每月能减少当地13.2起毒品犯罪案件。在物流寄递行业的监管方面, L县公安机关会同有关部门建立了常态的联合监督检查机制, 每月对物流寄递行业的人员、车辆和包裹查验次数保持在500次至600次之间, 每月减少22起至25起毒品犯罪案件。2014年1月至2015年12月, L县、S市和G省相关部门加大了对“三甲镇”毒品犯罪问题的综合治理力度后, 当地毒品犯罪案件发生率处于较低水平。

第三, 禁毒措施普遍存在“滞后效应”。在得到部分支持和全面支持的假设中, 只有开展劳务输出能在当月显示出减少毒品犯罪案件的效果, 其他有助于减少毒品犯罪案件的禁毒措施, 都要在时滞1个月或2个月才能显示出其作用。例如, 检察院当月每批准逮捕1名毒品罪犯嫌疑人, 在下月能减少0.072起毒品犯罪案件; 法院每宣判1名毒品罪犯能在当月和下月分别减少0.262和0.102起毒品犯罪案件。具体表现为:当地每向外输出1名务工人员, 在当月能减少0.8起毒品案件; 每增加1名驻村干部, 在下月能减少0.044起毒品犯罪案件; 每增加对物流寄递行业的人员、车辆和包裹的查验1次可在下月减少0.044起毒品犯罪案件。

(二) 管理启示“三甲镇”的毒品犯罪问题不是孤立形成的, 而是当地的传统文化、特定地理条件, 以及20世纪80年代以来累积的经济发展和社会管理等问题叠加造成的。本研究具有以下管理启示。

首先, 社会各界特别是政府有关职能部门要调整对毒品犯罪问题和禁毒工作的认识。受未经验证的习惯认识引导, 使得重刑化思维在我国的毒品犯罪刑事政策中占据了主导地位, 鲜有研究者和禁毒实务工作者反思“打击学说”对缓解当前日益严峻的毒品犯罪形势起到何种作用。其实, 作为一种社会活动, 毒品犯罪具有“无直接被害人”的特殊属性, [53]对毒品犯罪片面强调快抓、快判较重刑罚等措施, 并不能有效遏制毒品犯罪的高发态势。通过增加就业为涉案人员的家属发展替代经济、选派干部驻村重建社区文化、进行预防性的查验物流寄递包裹等非强制性的禁毒制度, 反而能有效预防毒品犯罪的泛滥。

其次, 更加注重统筹分配有限的执法资源, 注意发掘当地资源参与禁毒工作。本研究发现, 毒品犯罪活动呈现一定的周期性波动特征, 1月份的毒品案件比其他月份少0.645起, 而6月和9月的毒品犯罪案件分别要比其他月份多1.275和2.530起。当前, 在政府公务员编制紧缺的情况下, 在毒品犯罪案件高发月份调配使用执法力量, 对精准打击毒品犯罪行为具有更直接现实意义。此外, “三甲镇”多部门联合缉毒巡查未起到应有作用, 说明这部分工作有很大的改进空间。对于最严重的毒品犯罪集团, 在短期内有必要通过惩罚性手段, 比如, 调用异地警力进行集中清剿, 以体现政府打击毒品犯罪的决心。非执法部门同样可对减少当地毒品犯罪问题有所作为, 其中关键措施是发动当地力量的参与, 例如, 让更多的年轻劳动力参与外出务工, 促进物流寄递行业的主要企业加强自身管理, 帮助从业人员提高其预知和阻止毒品犯罪嫌疑人通过物流寄递行业开展毒品犯罪的能力。

第三, 有必要由更多部门在更大范围开展协同禁毒行动。本研究作者长期在“三甲镇”开展缉毒调研, 对毒品犯罪背后的逐利冲动深有感触。因此, 单纯使用威慑手段对毒品犯罪进行“严打”, 无助于降低当地的毒品犯罪活动。还需要更多部门在更大范围内开展协同, 瓦解毒品犯罪的社会经济文化温床, 禁毒工作才能起到正本清源的根本效果。

六、结束语本研究以“三甲镇”为案例建立了沿海镇域毒品犯罪问题治理ARMAX模型, 实证研究检验了在传统观念和习惯做法中首选的威慑手段对解决毒品犯罪问题的局限性, 阐释了综合治理对降低毒品案件发生的重要意义, 印证了2008年6月1日颁布施行的《中华人民共和国禁毒法》所明确的“禁毒工作实行政府统一领导, 有关部门各负其责, 社会广泛参与的工作机制”的必要性。对于实际禁毒工作如何使用威慑手段和以综合治理的方式唤起公众多元化参与到预防和控制毒品犯罪的行列, 本研究并未提供威慑手段比综合治理方式更无效, 或是治理方式比威慑手段更有效的直接证据或理论推导, 而是建议全面运用公安、检察院、法院等执法力量, 以及增强非执法部门在促进就业、重建基层组织、夯实物流寄递行业管理等方面发挥作用, 形成综合治理力量减少当地毒品犯罪。

| [1] |

甘桂平. 毒品犯罪问题浅谈[J]. 法律科学, 1991, (5): 68-71. (  0) 0) |

| [2] |

桑红华. 毒品犯罪研究[J]. 现代法学, 1992, (6): 44-51. (  0) 0) |

| [3] |

严励, 卫磊. 毒品犯罪刑事政策探析[J]. 学术交流, 2010, (7): 53-59. (  0) 0) |

| [4] |

杨敦先. 试论制造、贩卖假药罪的几个问题——兼论刑法中的法规竞合[J]. 法学研究, 1986, (6): 57-63. (  0) 0) |

| [5] |

叶晓颖, 马岩, 方文军, 等. 《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用[J]. 人民司法, 2016, (13): 20-27. (  0) 0) |

| [6] |

Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach[J]. J POLIT ECON, 1968, 76(2): 169-217.

(  0) 0) |

| [7] |

Ehrlich I, Liu Z. Sensitivity Analyses of the Deterrence Hypothesis: Let's Keep the Econ in Econometrics[J]. The Journal of Law & Economics, 1999, 42(S1): 455-488.

(  0) 0) |

| [8] |

杨万生. 失败的法律控制——对我国禁毒经验事实的反思[J]. 思想战线, 2011, 37(1): 137-138. (  0) 0) |

| [9] |

于志刚, 于冲. 数学建模在毒品犯罪评价与治理中的效用探析[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2013, 29(6): 8-15. (  0) 0) |

| [10] |

Levey D J, Tewksbury J J, Cipollini M L, Carlo T X, S A. A Field Test of the Directed Deterrence Hypothesis in Two Species of Wild Chili[J]. OECOLOGIA, 2006, 150(1): 61-68.

(  0) 0) |

| [11] |

Kohfeld CW, Sprague J. DEMOGRAPHY, POLICE BEHAVIOR, AND DETERRENCE[J]. CRIMINOLOGY, 1990, 28(1): 111-136.

(  0) 0) |

| [12] |

Kleck G, Barnes J C. Do More Police Lead to More Crime Deterrence?[J]. CRIME DELINQUENCY, 2014, 60(5): 716-738.

(  0) 0) |

| [13] |

Brown S. Police patrol and the deterrence of crime[J]. AM J CRIM JUSTICE, 1982, 7(2): 6-20.

(  0) 0) |

| [14] |

Misra AK. Modeling the effect of police deterrence on the prevalence of crime in the society[J]. Applied Mathematics & Computation, 2014, 237(3): 531-545.

(  0) 0) |

| [15] |

Nagin DS, Solow RM, Lum C. DETERRENCE, CRIMINAL OPPORTUNITIES, AND POLICE[J]. CRIMINOLOGY, 2015, 53(1): 12-29.

(  0) 0) |

| [16] |

Caulkins JP, Maccoun R. Limited Rationality and the Limits of Supply Reduction[J]. J DRUG ISSUES, 2003, 33(2): 433-464.

(  0) 0) |

| [17] |

Pike B. EU sets priorities for drug policy 20092012.2009.

(  0) 0) |

| [18] |

Kilmer B, Hoorens S. Understanding illicit drug markets, supply-reduction efforts, and drug-related crime in the European Union[J]. Rand, 2010, 37(5): 22-38.

(  0) 0) |

| [19] |

Connolly J. First European conference on drug supply indicators[J]. Drugnet Europe, 2011, (1): 9-32.

(  0) 0) |

| [20] |

Bailey WC. Imprisonment v. the Death Penalty as a Deterrent to Murder[J]. LAW HUMAN BEHAV, 1977, 1(3): 239-260.

(  0) 0) |

| [21] |

Viscusi WK. The Risks and Rewards of Criminal Activity: A Comprehensive Test of Criminal Deterrence[J]. J LABOR ECON, 1986, 4(3): 317-340.

(  0) 0) |

| [22] |

崔敏. 对未来13年内我国毒品犯罪发展趋势的预测[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 1998, (1): 35-39. (  0) 0) |

| [23] |

薛拴良, 张晓梅. 我国毒品犯罪的现状特点及引发的社会问题[J]. 甘肃政法学院学报, 2000, (3): 104-107. (  0) 0) |

| [24] |

聂国丽. 我国毒品犯罪的现状及对策研究[J]. 公安研究, 2005, (6): 51-54. (  0) 0) |

| [25] |

刘景宁. 当前我国毒品犯罪的现状与趋势[J]. 中国公共安全:学术版, 2012, (1): 95-99. (  0) 0) |

| [26] |

闫平超. 2006-2011年全国法院审理毒品犯罪案件数据分析[J]. 法制资讯, 2012, (9): 32-38. (  0) 0) |

| [27] |

Lab S P. Chapter 10-Situational Crime Prevention[J]. Crime Prevention, 2010, , 191-208.

(  0) 0) |

| [28] |

张旭. 依法治国视域中的刑法功能研究[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015, (1): 32-39. (  0) 0) |

| [29] |

Carmichael F, Ward R. Male unemployment and crime in England and Wales[J]. ECON LETT, 2001, 73(1): 111-115.

(  0) 0) |

| [30] |

Hojman DE. Inequality, unemployment and crime in Latin American cities[J]. Crime Law & Social Change, 2004, 41(1): 33-51.

(  0) 0) |

| [31] |

赵涤非. 我国农村剩余劳动力跨地区转移的历史阶段和制约因素分析[J]. 农业经济, 2005, (6): 12-14. (  0) 0) |

| [32] |

孟令国. 发达国家农村劳动力转移的经验及对我国的启示[J]. 农业经济, 2004, (1): 17-19. (  0) 0) |

| [33] |

周光明. 组派工作队是加强农村基层建设的一种好形式[J]. 广东社会科学, 1995, (2): 103-106. (  0) 0) |

| [34] |

黄陵东. 下派"村官"何以可能:一种"合实践"的解释——基于南平市下派"村官"制度的一项研究[J]. 科学社会主义, 2003, (5): 61-67. (  0) 0) |

| [35] |

薛祥伟. 山东省选派"第一书记"基层扶贫的经验与启示——以菏泽市郓城县为例[J]. 理论与改革, 2013, (1): 198-201. (  0) 0) |

| [36] |

雷丽. 精确扶贫视角下当好贫困村第一书记的思考——以广西龙州县上金乡卷逢村为例[J]. 传承, 2016, (4): 4-6. (  0) 0) |

| [37] |

韩兆柱, 孙敬良. 河北省干部驻村制度实施中存在的问题及对策[J]. 中国公共管理论丛, 2013, (1): 29-46. (  0) 0) |

| [38] |

王丹莉, 武力. 外生力量、资源动员与乡村公共品供给方式的再探索——以西藏六地一市干部驻村为个案的研究[J]. 开发研究, 2015, (6): 33-37. (  0) 0) |

| [39] |

郭瑞霞, 董倩雯. 对快递运输毒品的调查与思考——基于G省Z市的实证分析[J]. 山东警察学院学报, 2015, 27(6): 135-139. (  0) 0) |

| [40] |

李云鹏. 禁毒学视野下的物流寄递实名制研究——以云南省德宏州为例[J]. 云南警官学院学报, 2014, (3): 27-31. (  0) 0) |

| [41] |

易涛. 试析武汉市物流寄递渠道涉毒现状及对策[J]. 武汉公安干部学院学报, 2016, 30(4): 23-24. (  0) 0) |

| [42] |

刘轶. 新疆地区物流寄递涉毒犯罪特点及对策[J]. 四川警察学院学报, 2015, (4): 63-68. (  0) 0) |

| [43] |

严景耀. 中国的犯罪问题与社会变迁的关系[M]. 北京: 北京大学出版社, 1988.

(  0) 0) |

| [44] |

Levitt S D. Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime[J]. AM ECON REV, 1997, 87(3): 270-290.

(  0) 0) |

| [45] |

Aschheim J, Tavlas GS. The simultaneity problem in forecasting inflation[J]. Atlantic Economic Journal, 1984, 12(3): 20-29.

(  0) 0) |

| [46] |

Marx G. The problem of simultaneity[J]. 1986.

(  0) 0) |

| [47] |

牛霞, 赵云川. 基于时间序列上市公司的财务预警实证研究——以我国制造业上市公司为例[J]. 财会通讯, 2011, (27): 74-76. (  0) 0) |

| [48] |

Granger CWJ, Newbold P. Spurious Regressions in Economics[J]. 1974, 2(2): 111-120.

(  0) 0) |

| [49] |

IV CWJG, Hyung N, Jeon Y. Spurious regressions with stationary series[J]. APPL ECON, 2001, 33(7): 899-904.

(  0) 0) |

| [50] |

Su J J. A note on spurious regressions between stationary series[J]. APPL ECON LETT, 2008, 15(15): 1225-1230.

(  0) 0) |

| [51] |

陈新民. "移动平均法"的运用范围[J]. 天津财经大学学报, 1995, (1): 36-38. (  0) 0) |

| [52] |

Scott LB, Scott LR. Efficient Methods for Data Smoothing[J]. SIAM J NUMER ANAL, 1989, 26(3): 681-692.

(  0) 0) |

| [53] |

姜涛. 无直接被害人犯罪非罪化研究[J]. 法商研究, 2011, (1): 72-79. (  0) 0) |

2020

2020