2. 中央财经大学 管理科学与工程学院,北京 100081

2. School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

党的十八大以来,习近平总书记指出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。加快中国海洋科技创新能力建设是促进海洋经济高质量发展的关键驱动力,也是落实“海洋强国”战略的重要支撑。[1]近年来,中国不断加大海洋科技扶持力度,涉海科研经费年均增长超过13%,①海洋科技事业取得了显著成就;但与此同时还存在投入拥挤、产出不足的失衡现象,并且海洋科技发展水平的区域差异也十分明显。[2]涉海企业是海洋科技创新的主体力量,伴随数量增长和规模壮大,其对海洋科技进步发挥的决定性作用日益凸显。《“十三五”海洋领域科技创新专项规划》在总体思路中也明确提出要“完善以企业为主体的海洋科技创新体系,有效提升海洋科技创新和技术成果转化能力”。因此,合理测算涉海企业的科技投入产出效率,发现不同类型企业之间创新效率的差异及其空间分异,对优化涉海资源配置与投入结构,实施科学的、差别化的海洋科技资源投放策略,以及增强中国海洋科技创新实力均具有十分重要的指导意义。

① 数据来源于《中国海洋统计年鉴(2012-2016)》。

二、文献综述在研究对象方面,学者们大多站在区域角度审视沿海省份或城市的海洋科技创新能力,其中,对沿海11个省份的讨论最多。[3][4]也有部分研究选择沿海城市为分析对象,既包括单个城市的案例分析,也包括区域内的城市群,如山东半岛蓝色经济区、[5]长三角沿海城市。[6]在研究内容方面,已有研究的同质化程度较高,关注重点集中于区域或产业的海洋创新效率评价与竞争力评价。[7][8][9][10]评价角度既有从时间维度展开动态分析,也有从空间维度进行差异比较。在研究方法方面,学者们采用了多种单一或组合模型进行海洋科技创新能力的量化评价。单一模型如使用DEA方法评价海洋经济发展效率,[11]或进一步结合Malmquist指数分析海洋经济全要素生产率。[12]组合模型的形式更加多样,涉及到的方法包括相关系数法、熵值法、主成分分析、层次分析法、聚类分析法、模糊综合评价,等等。[13][14]

总结而言,首先,以省或者市级区域为研究对象,忽视了科技创新能力根本上来自区域内的企业与研究机构。作为创新活动的主体力量,从企业角度讨论海洋科技创新能力十分必要,但是相关研究较为缺乏。其次,虽然一些研究关注到了海洋产业的创新效率,但是没有区别出海洋产业的内部特征,如不同所有制类型、不同研究方向的涉海企业,它们的科技创新能力往往存在显著差别。另外,很多研究方法难以有效解决复合指标的效率估计及其赋权和量纲处理等问题,而DEA方法计算的估计值更加接近客观有效状态,但环境变量对结果可靠性的影响仍需进一步规避。最后,由于既有的评价指标设置侧重于区域整体属性,即使是具体到海洋科技企业,指标选择也存在一定主观性。

基于上述,本文尝试做出如下拓展:首先,选择涉海企业为研究对象,更加细致地分析海洋科技创新主体的效率差异,并且扩大企业样本数量,以更广的覆盖面审视中国海洋科技创新的微观形态;再者,进一步丰富研究内容,除了从区域角度评价海洋科技创新能力以外,还根据企业性质与研究方向分析创新差异,后者在以往研究中经常被忽视;最后,本文采用三阶段DEA模型,以克服传统DEA分析中环境因素和随机误差的影响,从而更加真实地反映涉海企业创新的效率水平。

三、模型与数据 (一) 实证模型 1、三阶段DEA模型数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)是一种评价具有多投入、多产出指标的相对有效的非参数方法。其中,BCC模型是在CCR模型基础上,将“规模报酬不变”条件修正为“规模报酬可变”,从而将CCR模型得到的技术效率分解为纯技术效率和规模效率。技术效率衡量的是决策单元(DMU)的综合效率,即投入一定时产出最大或产出一定时投入最小;纯技术效率反映的是DMU资源配置的充分合理程度,以及经营管理与技术水平的相对高低;规模效率反映的是DMU的投入与产出是否达到规模收益最优,即增加单位投入得到的产出增加最大。

由于传统DEA模型无法剔除外部干扰因素对每个DMU效率结果的影响,Fried等人于2002年提出了三阶段DEA模型,试图将环境因素与随机误差分离出来。三阶段DEA将传统DEA与随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis, SFA)方法相结合,运用SFA对第一次DEA测算结果中包含的环境因素和随机误差等进行剥离,然后再次运用DEA进行效率测算。由此得到的效率结果能够更精确地反映DMU的真实效率。目前,三阶段DEA已被广泛用于评价各种存在外部环境影响的投入产出效率。

参考企业科技创新效率的相关文献,[15]本文第一阶段同样采用投入导向的BCC模型。由于第一阶段DEA算出的投入松弛值受到管理无效率、环境因素和随机误差三者的综合影响,无法区分影响企业创新能力的真正原因。所以,需要进入第二阶段,通过构建相似SFA模型对第一阶段的松弛变量进行分解,剔除环境因素和统计误差的干扰。[16]利用每个DMU的投入松弛变量为因变量构建的SFA模型如下:

| $ {{s}_{ij}}={{f}^{j}}\left( {{z}_{i}}, {{\beta }^{j}} \right)+{{v}_{ij}}+{{u}_{ij}}, i=1, 2, \cdots , N, j=1, 2, \cdots , P~ $ | (1) |

其中,sij表示第i个DMU第j项投入的松弛变量值,fj(zi, βj)表示环境变量对sij的影响,vij为随机误差项,且服从均值为0的正态分布,uij表示管理无效率,服从半正态分布。

进一步地,根据SFA模型的回归结果对DMU的投入进行调整可得:

| $ {{\chi }^{A}}_{ij}={{\chi }_{ij}}+\left[ \text{max}\left\{ {{z}_{i}}{{\beta }^{j}} \right\}-{{z}_{i}}{{\beta }^{j}} \right]+\left[ \text{ma}{{\text{x}}_{i}}\left\{ {{v}_{ij}} \right\}-{{v}_{ij}} \right], i=1, 2, \cdots , N;j=1, 2, \cdots , P $ | (2) |

其中,χij表示第i个DMU第j项投入的实际值,χijA表示调整后的投入,[max{ziβi}-ziβj]表示将全部DMU调整到同质环境中,[maxi{vij}-vij]表示将全部决策单元的随机误差调整至相同情况,使得每个决策单元处在相同的外部环境中。

第三阶段使用经过第二阶段调整后的投入值,重新代入传统的BCC模型,即可得到剥离了环境因素与随机误差影响的相对效率值。因此,第三阶段求得的DMU效率能够更加客观准确地反映涉海企业科技创新能力的差异。

2、空间自相关为了反映涉海科技企业在空间分布上是否存在相关性,本文采用局部莫兰指数来分析空间聚集或交互作用。测算公式如下:

| $ {{I}_{i}}=\frac{\left( {{x}_{i}}-x \right)}{{{S}^{2}}}\sum\limits_{j}{{{w}_{ij}}\left( {{x}_{j}}-x \right)}\text{ }~ $ | (3) |

其中,Ii为局部自相关莫兰指数的值,

已有研究对于海洋科技创新的投入指标通常包括人员和经费两个方面,产出指标包括发明专利、科技论文和著作等。[2][6]少数研究同时还考虑了投入结构,如高级职称科研人员比例,[14]以及产出的经济效益。[8]

本文则对已有研究的指标进行综合,共选取了四个投入指标和四个产出指标。投入指标包括人员和经费两个方面。其中,涉海科研人员总数(X1)反映人员的投入规模;涉海科研人员中高级职称的比例(X2)反映人员的投入质量;涉海科研经费(X3)反映经费的投入规模,涉海科研经费占企业科研经费投入的比例(X4)反映企业在涉海科技领域的投入力度。产出指标包括知识和价值两个方面。其中,知识产出既包括涉海科技论文发表数(Y1),还包括涉海发明专利授权数(Y2);价值方面,分别通过涉海技术服务/产品的产值(Y3)和利润率(Y4)来体现产出的效益与质量。

环境变量的选取主要参考其他行业或领域创新效率评价的相关研究。[17][18]共包括企业所在地区的GDP(Z1)、财政支出中科技事业占比(Z2)、外商直接投资总额比地区固定资产投资额(Z3)、进出口总额占GDP的比例(Z4)四个。

(三) 数据来源为更好地摸清中国海洋科技创新工作基础,中国21世纪议程管理中心结合技术预测基础性工作,面向中国主要涉海机构开展了科技投入与产出问卷调查,其中覆盖了104家具有海洋业务的企业,剔除数据缺失较严重的9个样本,最后确定95家涉海企业作为分析对象。其中,国有企业49家、非国有(私营、外资和转制等)企业46家,分布在全国17个省(直辖市、自治区)。调查问卷还要求企业根据自身实际情况选择涉海研究方向,并依据《中国海洋统计年鉴》一般分类标准提供相应提示选项,包括海洋基础科学研究(海洋自然科学、社会科学、农业科学、生物医药)、海洋工程技术研究(海洋化学工程、生物工程、交通运输、能源开发、环境工程、河口水利工程,以及其他海洋工程技术)、海洋信息服务(海洋信息产品、信息处理软件和信息咨询服务)和海洋技术服务(海洋工程管理服务及其他海洋专业技术服务)四类。

四、实证结果分析 (一) 第一阶段:传统DEA结果使用DEAP2.1软件测算了95家涉海企业2017年的综合效率、纯技术效率和规模效率,如表 1所示。参考张建清等等关于创新能力的划分方式,[19]本文认为DEA效率低于0.2表示弱创新能力,[0.2, 0.5)表示较弱,[0.5, 0.8)表示一般,[0.8, 1)表示较强,等于1表示强,也即处于效率的前沿面上。

|

|

表 1 涉海企业科技创新的DEA效率 |

在95家涉海企业中,综合效率达到最佳有效状态(等于1)的企业共有22家,占总体的1/5以上,处于较强水平的只有7家,处于一般水平的有15家,低于一般水平共有51家。纯技术效率相对较高,接近1/3的企业达到有效状态,规模效率达到最佳有效的企业数量与综合效率相持平,但前者的效率区间分布高于后者。总体上看,95家企业的综合效率均值为0.51,纯技术效率均值为0.72,规模效率均值为0.66。纯技术效率高于规模效率,创新效率总体较低更多是由规模效率低引起的。从第一阶段的评价结果看:在没有剔除环境变量和随机因素影响的情况下,中国涉海企业的科技创新效率相对较低,仍有较大的提升空间。

(二) 第二阶段:SFA回归结果将第一阶段得到的海洋科技创新投入指标的松弛变量作为被解释变量,将95家企业所在地区的GDP、财政支出中科技事业占比、外商直接投资总额比地区固定资产投资额和进出口总额占GDP比例四个环境变量作为解释变量。利用Frontier4.1进行SFA回归分析,研究四个环境变量对于四个投入松弛变量的影响,结果如表 2所示。

|

|

表 2 涉海企业科技创新效率的SFA回归结果 |

由表 2可知,γ值均接近1,说明各参数估计值满足显著性检验的要求,剥离环境变量和统计误差的影响是必要的。回归系数表示环境变量对投入松弛变量的影响程度。如果系数为正,表示环境变量的增加会提升投入指标的松弛值,导致不变产量下投入浪费的增加或是不变投入下产出的下降,反之亦然。以四个环境变量对涉海科研人员总数(X1)松弛变量的影响为例,它们的回归系数均通过1%的显著性检验。其中,企业所在地区的GDP(Z1)对X1松弛变量的回归系数为正,表示经济越发达地区可能越容易出现对海洋科技人才的过度投入。财政支出中科技事业占比(Z2)和外商直接投资总额占地区固定资产投资额(Z3)对X1松弛变量的回归系数为负,说明地方政府提高对科技投入的重视以及扩大外商投资比重,将会提升涉海企业的科技创新效率,有利于减少企业科技创新的人员投入冗余。进出口总额占GDP比例(Z4)对X1松弛变量的回归系数为正,说明扩大区域对外贸易联系和开放水平,将会带动涉海企业投入更多的科研人员,但并没有改进企业的运营和管理技术。因此,仅仅根据贸易水平改善而盲目地增加科研人员会造成投入浪费。

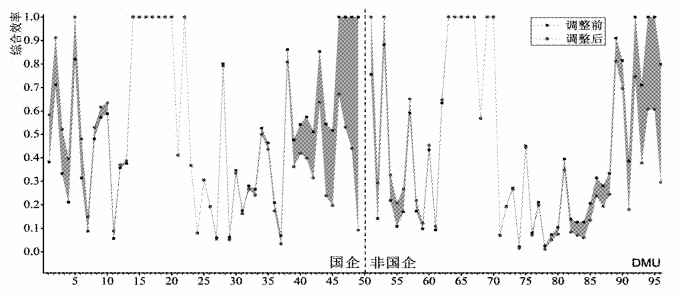

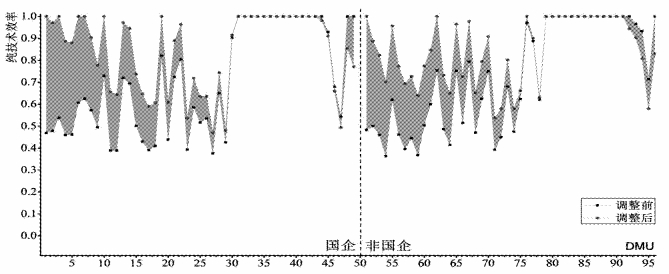

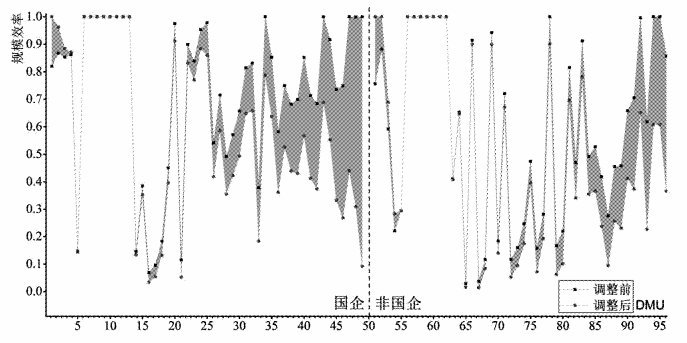

(三) 第三阶段:调整后的DEA结果 1、按企业性质的效率结果利用第二阶段调整后的投入指标与原始产出指标,重新计算95家企业的海洋科技创新效率。通过观察调整前后的效率值变化,可以比较每家企业创新效率的提升或降低情况。图 1-图 3分别表示调整前后企业在综合效率、纯技术效率和规模效率上的增减情况。此外,相关研究表明,不同所有制将导致企业在经营状况、产权结构和技术基础上形成差异,进而影响企业的创新效率。[20]但究竟是国有企业创新效率更高,[21]还是私营企业的创新绩效更强,[22][23]目前仍存在争论。为此,本文进一步将涉海企业分为国有和非国有两类,以明确不同所有制性质下海洋领域的企业创新效率差异。

|

图 1 涉海企业调整前后的综合效率变化图 |

|

图 2 涉海企业调整前后的纯技术效率变化图 |

|

图 3 涉海企业调整前后的规模效率变化图 |

由图 1可知,调整后处于综合效率前沿面上的企业数量从22家减少到18家。其中,国有企业占9家,相比调整前减少3家;非国有企业也占9家,相比调整前减少1家。从效率的增减情况看,49家国有企业综合效率平均降低0.05,提高与降低的企业数量分别为13家(26.5%)和25家(51%)。46家非国有企业综合效率平均降低0.04,提高与降低的企业数量分别为12家(26.1%)和26家(56.5%)。这表明,非国有企业在创新资源配置与技术优势发挥上优于国有企业,但同时也要注意到,调整后的国有企业创新效率依然比非国有企业高0.06。

由图 2可知,调整后纯技术效率达到1的企业数量从31家增加到35家。其中,国有企业占19家,相比调整前增加3家;非国有企业占16家,相比调整前增加1家。从效率的增减情况看,49家国有企业纯技术效率平均提高0.16,提高与降低的企业数量分别为30家(61.2%)和6家(12.2%)。46家非国有企业纯技术效率平均提高0.12,提高与降低的企业数量分别为28家(60.9%)和5家(10.9%)。调整以后的国有和非国有企业的纯技术效率均为0.85。

由图 3可知,调整后规模效率达到最佳有效的企业数量从22家减少到18家。其中,国有和非国有企业各占9家,相比调整前分别减少3家和1家。这种变化与综合效率的情况完全一致。从效率的增减情况看,49家国有企业规模效率平均降低0.15,提高与降低的企业数量分别为5家(10.2%)和36家(73.5%)。46家非国有企业规模效率平均降低0.1,提高与降低的企业数量分别为4家(8.7%)和34家(73.9%)。

总结而言,经过调整后的涉海企业创新效率在不同所有制类型上存在明显差异。国有企业的规模效率下降显著,而纯技术效率提升明显,综合效率总体出现下降;非国有企业在三种效率上与国有企业保持同向变动,但前者的变动幅度略低。由此说明,外部环境因素对国有涉海企业创新发展的影响程度更高,非国有涉海企业的技术独立性更强。

2、按区域分布的效率结果95家涉海企业分布于全国17个省份地区,通过分析不同区域涉海企业的创新效率,不仅能够更加明确区域创新环境对涉海企业创新效率的影响,还可以据此发现海洋科技创新是否存在空间关联现象。表 3显示了调整前后各个地区海洋创新的效率水平。

|

|

表 3 涉海企业科技创新效率调整前后的区域差异 |

在综合效率方面,调整以后出现上升的只有天津,说明大部分地区由于较好的外部环境以及随机因素才表现出较高的效率水平。调整前,有十个省份的创新能力达到一般水平,而在调整后降至五个。江苏和福建等东部沿海省份的效率相对较高,这些地区具有先天的地理位置优势,海洋经济发展时间长,技术经验积累丰富,并且涉海企业分布数量多,人才和资金密度大,产业集聚效应明显。总体来看,各地区海洋科技创新的综合效率处于较弱水平。

在纯技术效率方面,福建在调整前后均位于效率前沿面上。调整前,只有福建、江苏和四川三省达到较强效率,而在调整后增加至九个省份,河北、河南和广西的效率提升幅度超过0.2。并且除了陕西以外,其余省份的效率均有不同程度提升。

在规模效率方面,调整后各地区均发生不同程度下降,说明规模效率在第一阶段被高估,外部环境因素促进了企业的规模效率提升。调整前有四个省份达到较强效率,调整后则全部退出,所有省份均处于一般效率水平及其以下。其中,河北、广西处于效率最弱状态,达到最优生产规模尚有很大距离。

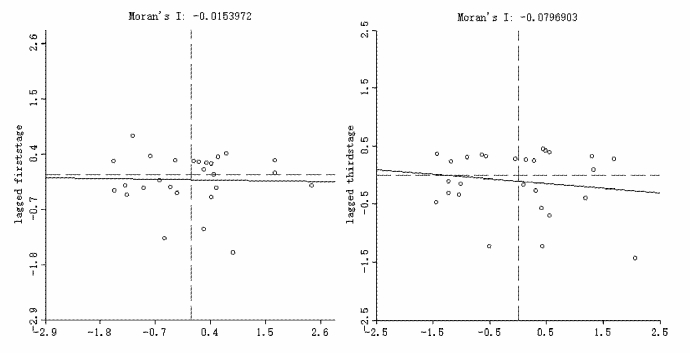

对于创新效率的空间测度,探讨研究对象之间是否存在空间差异或关联一直广受关注。考虑到涉海企业在不同省份之间以及单个省份内部分布不均,这里将分析尺度细化到城市层次,利用局部莫兰指数考察27个沿海城市的涉海企业的空间聚集特征,如图 4所示。

|

图 4 调整前(左)与调整后(右)涉海企业的创新集聚情况 |

调整前后的局部莫兰指数均小于0,说明存在空间负相关,表示涉海城市的位置分布越是靠近,海洋科技创新效率的相关性越不明显。与已有关于城市创新空间关联测度的研究结论不同,[24]涉海企业创新效率在城市层次上并未表现出显著的集聚现象。调整以后的莫兰指数出现下降,意味着剥离环境因素后的负相关程度增加,区域创新效率的差异扩大。

表 4整理出了27个城市的象限分布。调整后位于第一现象(HH)的城市共有八个,主要为长三角和珠三角地区的发达城市,这些城市能够正向地影响周边城市的创新效率;处于第二象限(LH)的包括六个城市,相对于周边的涉海城市,它们的创新能力较弱;处于第三象限(LL)的城市有六个,主要位于环渤海经济区,这些城市及其周边城市的创新效率较低;处于第四象限(HL)的城市有七个,以直辖市和区域中心城市居多,它们的创新能力明显高于周边城市,科技创新的扩散效应不强。

|

|

表 4 涉海企业科技创新效率调整前后的象限分布 |

由于海洋产业的结构与类型多样,各个涉海企业所从事的海洋研究方向不尽相同,从而影响科技创新的效率表现。本文根据研究方向将涉海企业分为四类:海洋基础科学研究、海洋工程技术研究、海洋信息服务和海洋技术服务。由于一家企业可能从事不止一种的研究方向,因此,四类方向的企业总数大于研究样本数。如表 5所示。

|

|

表 5 涉海企业科技创新效率调整前后的方向差异 |

四类研究方向的涉海企业调整以后的综合效率均发生下降,纯技术效率普遍上升,而规模效率普遍下降。除海洋信息服务外,其他三类研究方向企业的纯技术效率均达到较强水平,且相互之间十分接近,说明这些企业的经营管理和技术水平普遍较高。规模效率基本处于一般或较低水平,远没有达到最优生产规模。

海洋基础科学研究企业数量最少,综合效率最低,这是由于海洋基础科学往往需要大规模研发投入却相对不强调经济产出。海洋工程技术研究的企业数量最多,调整后的纯技术效率上升的同时,规模下降明显。海洋信息服务企业的纯技术效率最低,仍需改善科技管理制度。海洋技术服务企业的综合效率最高,能够以较少的投入获得更高的产出水平。

五、结论与政策建议 (一) 结论本文使用三阶段DEA模型,评价了全国95家涉海企业2017年科技创新的投入产出效率。通过剥离外部环境因素的影响,比较了效率值调整前后的企业创新水平在不同所有制性质、区域分布和研究方向的差异表现。根据效率结果,可以得出如下结论:(1)半数以上企业第一阶段的创新效率处于较低水平,主要是由规模效率不高造成的;(2)外部环境因素对涉海企业的创新效率存在显著影响。如扩大财政科技支出和外商投资比重对涉海科研人员与经费投入规模具有负向作用,表明它们有利于降低投入冗余;(3)剔除环境因素等影响以后,95家企业的纯技术效率大多上升,而规模效率总体下降,说明大部分企业的技术管理水平在第一阶段被低估;(4)相比国有涉海企业,效率调整前后的非国有涉海企业变动较小,说明环境因素对国有涉海企业的影响更大;(5)长三角地区和福建的涉海企业创新效率高于全国其他地区,京津等环渤海地区的海洋创新格局表现出极化效应,而长三角、珠三角的涉海企业创新存在外溢或扩散效应;(6)不同研究方向涉海企业之间的创新效率差异较大,调整后的纯技术效率达到较高水平,但是规模效率仍然较低,达到最优生产规模尚有距离。

(二) 政策建议为了进一步提高中国涉海企业科技创新能力,加快实现海洋强国的战略目标,基于上述结论提出如下政策建议:

第一,强化企业海洋科技创新与成果转化能力,合理配置投入资源,提高知识和经济的产出效益。对于事关国家发展全局的战略高技术,要利用新型举国体制优势,使资源相对集中的国有企业发挥出主导作用;对于经济活力较强的民营和外资企业,要加大税收和补助等方面的扶持力度,充分发挥其在海洋产业发展与经济建设中的强大作用。此外,企业还要优化自身的治理结构并完善激励机制,通过引入先进管理经验和技术人才,提高科技创新的综合效率。

第二,合理发挥政府在企业创新能力提升中的引导作用,制定海洋产业发展政策,营造良好的市场环境。在产业政策方面,既要强化传统海洋产业的技术力量,如渔业、造船、海运、资源勘探等;还要改变低附加值、粗放型发展模式,积极培育海洋生物医药业、海洋电力业等战略性新兴产业;更要瞄准世界海洋强国科技最前沿和制高点,支持一批解决当前“卡脖子”难题、具有未来引领作用的海洋核心关键技术研发项目。在市场环境方面,要建立完善的海洋知识产权保护制度,制定行业统一标准,加强对企业海洋专利的保护。

第三,因地制宜,不同地区结合自身发展条件和资源禀赋,制定差异化的海洋科技发展规划。由于沿海省份发展海洋事业具有区位优势,建议加速海洋投入要素向沿海地区、尤其是向海洋产业园区和蓝色经济区集聚,形成若干个海洋科技企业密集的中心城市,扩大城市之间的技术扩散和外溢效应。与此同时,还要注重沿海创新区域之间的差异性和互补性,避免同质化和恶意竞争现象。对于一些内陆涉海地区,尤其是沿江城市,要加强与沿海地区涉海企业的技术合作与产业转移。

第四,打造多层次、宽领域的企业创新格局,推动海洋科技的转型升级。企业在提供海洋信息和技术服务以外,还要利用自身转移转化优势进一步加强在海洋基础科学和工程技术领域的投入。完善以企业为主体的海洋技术创新体系,通过创新成果的效益转化促进海洋科技与海洋经济紧密融合。在建立海洋强国过程中,要依靠技术进步增强海洋资源开发能力和生态环境保护力度,加快海洋经济向更高质量、循环利用的方向转型。

| [1] |

刘大海, 李森, 李晓璇, 等. 中国海洋科技投入产出效率规律分析与"十三五"趋势预测[J]. 科技管理研究, 2018, (9): 110-117. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2018.09.016 (  0) 0) |

| [2] |

鄢波, 杜军, 冯瑞敏. 沿海省份海洋科技投入产出效率及其影响因素实证研究[J]. 生态经济, 2018, (1): 112-117. (  0) 0) |

| [3] |

王泽宇, 刘凤朝. 我国海洋科技创新能力与海洋经济发展的协调性分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2011, (5): 42-47. (  0) 0) |

| [4] |

刘曙光, 韩静. 我国区域海洋科技创新差异的时空格局演变研究[J]. 海洋经济, 2017, (4): 20-27. DOI:10.3969/j.issn.2095-1647.2017.04.003 (  0) 0) |

| [5] |

陈超贤. 蓝色经济区建设背景下提升山东海洋科技创新能力研究[J]. 中共青岛市委党校, 青岛行政学院学报, 2012, (2): 64-68. (  0) 0) |

| [6] |

马仁锋, 王腾飞, 吴丹丹. 长江三角洲地区海洋科技——海洋经济协调度测量与优化路径[J]. 浙江社会科学, 2017, (3): 11-17. (  0) 0) |

| [7] |

Ding L. L., Zheng H.H., Kang W. L. Measuring the green efficiency of ocean economy in China: an improved three-stage DEA model[J]. Romanian Journal of Economic Forecastin, 2017, 20(1): 5-22.

(  0) 0) |

| [8] |

高田义, 常飞, 高斯琪. 青岛海洋经济产业结构转型升级研究——基于科技创新效率的分析与评价[J]. 管理评论, 2018, (12): 42-48. (  0) 0) |

| [9] |

王兴旺. 高端装备制造产业创新与竞争力评价研究——以上海海洋工程装备产业为例[J]. 科技管理研究, 2018, (11): 36-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2018.11.007 (  0) 0) |

| [10] |

吴晓祥, 张效莉. 我国海洋渔业产业国际竞争力评价研究——基于AHP—模糊综合评价方法[J]. 海洋开发与管理, 2019, (1): 98-106. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2019.01.017 (  0) 0) |

| [11] |

Cullinane K., Song D. W., Ji P., Wang T. F. An application of DEA windows analysis to container port production efficiency[J]. Review of network Economics, 2004, (2): 184-206.

(  0) 0) |

| [12] |

Li J. K., Zhang J., Gong L. T., Miao P. Research on the total factor productivity and decomposition of Chinese coastal marine economy: based on DEA-Malmquist index[J]. Journal of Coastal Research, 2015, 73(sp1): 283-290.

(  0) 0) |

| [13] |

李拓晨, 丁莹莹. 我国海洋高科技产业科技能力评价模型研究——基于Borda和模糊综合评价法[J]. 经济问题探索, 2012, (7): 38-43. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2012.07.007 (  0) 0) |

| [14] |

杜利楠, 栾维新, 孙战秀, 等. 中国沿海省区海洋科技竞争力动态演变测度[J]. 中国科技论坛, 2015, (8): 99-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2015.08.017 (  0) 0) |

| [15] |

贾帅帅, 王孟欣. 基于三阶段DEA的工业企业科技创新效率研究[J]. 科技管理研究, 2017, (16): 197-202. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2017.16.028 (  0) 0) |

| [16] |

Dai B., Jin G., Han M. F. Analysis on temporal and spatial evolution of marine science and technology total factor productivity and its influencing factors in Chinese coastal areas[J]. Geographical Research, 2015, 34(2): 328-340.

(  0) 0) |

| [17] |

曾胜, 张明龙. 基于三阶段DEA模型的我国金融支持科技创新效率评价[J]. 西部论坛, 2016, (4): 101-108. DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2016.04.012 (  0) 0) |

| [18] |

沈能, 宫为天. 我国省区高校科技创新效率评价实证分析——基于三阶段DEA模型[J]. 科研管理, 2013, (S1): 125-132. (  0) 0) |

| [19] |

张建清, 孙梦暄, 范斐. 基于DEA方法的湖北省科技企业孵化器运行效率评价[J]. 科技管理研究, 2017, (4): 82-88. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2017.04.014 (  0) 0) |

| [20] |

肖仁桥, 王宗军, 钱丽. 我国不同性质企业技术创新效率及其影响因素研究:基于两阶段价值链的视角[J]. 管理工程学报, 2015, (2): 190-201. (  0) 0) |

| [21] |

屈国俊, 宋林, 郭玉晶. 中国上市公司技术创新效率研究——基于三阶段DEA方法[J]. 宏观经济研究, 2018, (6): 97-106. (  0) 0) |

| [22] |

任毅, 丁黄艳. 我国不同所有制工业企业经济效率的比较研究——基于规模效率、管理水平和技术创新视角[J]. 产业经济研究, 2014, (1): 103-110. (  0) 0) |

| [23] |

孙晓华, 王昀. 企业所有制与技术创新效率[J]. 管理学报, 2013, (7): 1041-1047. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2013.07.013 (  0) 0) |

| [24] |

李文健. 长三角城市群创新的空间测度[J]. 科技与管理, 2018, (3): 14-19. (  0) 0) |

2020

2020