2. 南京林业大学 外国语学院,江苏 南京 210042

2. School of Foreign Languages, Nanjing Forestry University, Nanjing 210042, China

Sperber和Wilson认为,言语交际是一种有目的、有意图的活动,在交际中,人们在不断创造和使用各种修辞性语言。[1]别解就是“一种语用修辞现象, 即赋予一个词语以常规义以外的新义, 或重新启用最初义, 或有意识地利用语言的特点进行某种‘曲解’,充满各种修辞性语言的别解字谜可说是语言最深层特点的产物”。[2]在许多民族语言中,字谜是一个重要的构成部分, 但其却常常因自身“娱乐性”而未受到人们足够的重视。别解是字谜的主心骨,传统上对字谜的研究一直重语料的搜集与考证而轻认知理论的建构。随着拓扑学在自然学科取得的重大成果和突破,其在语言学特别是认知语言学领域日益受到关注。意象图式、不变原则和认知语法这些认知语言学上的概念从本质上说都属于拓扑结构。拓扑学作为专门研究事物之间内在关系的理论,是概括事物内在特征及内在特征间关联性的研究,因此拓扑学与认知相结合的认知拓扑理论在揭示字谜的认知规律(即谜面是对谜底的拓扑)时有独特的应用价值。然而,认知主体在进行字谜的认知加工时,如何理解谜面中修辞性语言并对它进行正确解读,获取正确的拓扑视角是别解字谜的认知关键。Givoni等提出的“低凸显假设”能对别解字谜谜面中关键词句的不同语义层级进行有效区分与正确导向,从而为谜面中关键词句低凸显意义的准确选取提供基础,这为别解字谜解读的工作机制提供了有效的认知拓扑视角,更具语境适用性。

二、别解字谜研究与“低凸显假设” (一) 别解字谜的相关研究谭永祥先生指出:“别解就是运用词汇、语法或修辞等手段,临时赋予一个词语以原来不曾有的新义的辞格。”[3](P113)作为一种“年轻而充满活力”、[4]特殊且复杂的辞格,“别解”与某些辞格既有相似性又有自己的独特之处。[5]在词汇方面,别解充分利用了字(词)的同音、多义等特点,与谐音、双关等辞格相似;在语法方面,别解通过词性变换或词语、句子结构的不同切分产生了“顿读”或“句读”现象,与“趣释”和“移意”相近;而在修辞方面,别解可以与包括比喻在内的多种辞格并用,形成辞格兼格现象。[6]别解亦可以分为固定别解与临时别解,前者主要关注各种新词的创造,如新式缩略语“月光族”,而后者则盛行于各种广告、谜语、幽默文本中。可见,别解是一种多层面和多维度的语言修辞现象,也是信息发出者故意所为并对信息接收者的反映有所预期的语用行为。此外,由于别解辞格与人类的联想思维有密切的关系,因而其产生有着认知和心理学的理据。[4]因此,别解成为了文义谜(灯谜)最基本的特点,[7]也是文义谜(灯谜)的主心骨。由于字谜是文义谜的最古老也是最重要组成部分之一,而别解又是文义谜的主要生成手段,[8](P5-13)因此,无论汉语还是英语等语言中,都存有大量的别解字谜。

由于英语受自身文字形式所限,其字谜无论种类和数量都远少于汉语字谜,研究英语字谜的学者也相对较少, 散见于人类学、[9]民俗学等领域。[10](P78-125)而对汉语字谜的研究大多从语言学、文学、心理学、民俗学、历史学和文化学等方面来分别阐释字谜的语言特点、文学价值、运作机制、民俗意义、历史沿流、文化特征等。其中,对字谜认知的研究主要是从语言学中的修辞学(如曹乐夫、[11]张利莹等)[12]、文字学(如马庆株、[13]周春林等)、[14]心理语言学(李可祥、[15]沈汪兵等)及认知语言学中的概念隐喻理论(徐玮琳等)、[16][17]概念合成理论(赵拓、[18]张运桥等)、[19]关联理论(周雪兰等)等角度展开。[20]这些研究初步发现了字谜认知加工过程的一些规律,但仍有不少问题尚待深入分析。

首先,对作为文义谜主心骨的别解字谜的研究不足,只有少数学者从修辞学角度进行了分析(如张宏梁,[6][7]张利莹), [12]缺乏从谜面语言文字的音、形、义各方面以及语素、词汇、语法等多层面、多维度的系统综合归纳研究。其次,研究对象多集中在汉语范围内,缺乏与其他语言特别是与汉语差异较大的语言(如英语等)的别解字谜的横向比较研究。第三,对别解字谜的猜射过程的研究缺乏统一的认知视角与认知理论框架,也缺乏结合字谜语境的认知语用研究。事实上,无论对于哪种语言而言,其别解字谜的猜射过程都反映了人类共有的认知特征,对别解字谜的猜谜行为实际上是语言主体通过心智的认知操作建构谜面与谜底关系的动态认知过程。不管别解字谜的谜面采用何种修辞性语言,谜面语言始终指向谜底文字,谜面和谜底之间具有一致性,从而产生了二者的拓扑性即拓扑不变量,谜面语言对谜底实际上进行了某种连续的拓扑变换。当认知主体在扣合别解字谜的谜面与谜底时就是在其心智认知空间寻求谜面语言空间与谜底文字的客观空间之间的拓扑同胚,是一种拓扑认知加工过程。然而,别解字谜由于谜面某些关键词语的多义或某些关键句法的多义结构而产生了字面义以及非字面义等多义解读现象,如何在字谜语境下对谜面中关键语句的文字、词汇与语法层面产生的各种多音、多义、多顿读的别解修辞中进行正确解读,选取指向谜底的正确意义,即获取正确的拓扑视角,从而提取面底之间的拓扑不变量是别解字谜的认知关键,而“低凸显假设”恰恰为这一问题的解决提供了有效的方法与路径。

(二) “低凸显假设”修辞性语言,即究竟是字面义还是非字面义最先被人脑进行认知加工,长期以来都是认知科学、语言学、心理学等众多领域的研究焦点之一。Grice[21]Searle等学者采用了“标准语用方式”,[22]他们主张:在信息受体解析修辞性言语时,其第一步是先解读所有言语的字面意义,只有在字面意义与信息受体所处语境不一致时,信息受体才会着手理解非字面的修辞意义。而Gibbs、[23]Glucksberg等则提出了“直接处理方式”,[24]他们认为:非字面义的理解和字面义的理解并不矛盾,二者具有一致性,信息受体对修辞性语言的解读并非经由理解全部字面义到察觉其与所处语境之间的不一致进而做出适合情境的准确解读,在情境信息输入足够的条件下,契合情境的非字面意义实际上将被直接获取。

上述这两类主张各自从语境信息与词义信息处理机制的先后顺序表明了信息受体对修辞性语言的认知解读过程,二者都有一定合理性,但也都同样有所欠缺。例如,一些研究结果表明,当语言信息受体解读常规性修辞语言(如俗语、成语等)时,他们通常是直接取得这些表达的比喻义,这与“标准语用方式”相悖。同样,“直接处理方式”也有局限性,对于一些修辞性语言(如反语等)而言,与其语境不符的字面意义反而会被激活。[25]为弥补以上两种观点的不足,以色列学者Giora在进行了大量试验后提出了“层级凸显假说(Graded Salience Hypothesis)”,该理论主张:(1)在解读目标言语时,词义加工系统和语境信息加工系统二者同时发挥作用;(2)词义加工系统受“凸显原则”指导,当信息受体对修辞性语言展开解读时,首先被其大脑感知解析的是高凸显意义,无论是字面意义还是非字面意义都可以成为高凸显意义,无论在何种情况下,高凸显义均会被优先处理,目标言语的意义凸显层级会受到复现率、原型性、流行性、熟悉度等一些因素的影响;(3)在语言加工处理的初级阶段,语境对词义信息加工所带来的影响是有限的,它难以遏制高凸显意义的获取。[26]但是,“层级凸显假设”也并非完美无缺,隐喻等修辞性语言在特定的语境中会恢复其字面义。如:

例(1)大城市的厕所怎么样?面对窘境,京片子毕竟幽默:上厕所比第三者更难“插足”。[27](P67-68)

尽管例(1)中“插足”的高凸显意义即隐喻义虽最早被激活并被优先处理,但却并不符合语境需求(“上厕所”)反而需要激活较低的凸显意义即字面义,形成“语义返祖”的现象;同时,我们依然能感受到其隐喻义。Givoni、Giora和Bergerbest意识到了这一点,为了补充“层级凸显理论”的不足,他们于2013年在线下实验和语料库研究后又提出了“低凸显意义标记假设”(亦称“低凸显假设”):低凸显意义的激活需要额外的语境处理机制即“语言标记”(如例(1)中的“上厕所”)。词语的低凸显意义虽然被语言标记激活,而词语的高凸显意义仍然可以获得保留,造成低凸显意义和高凸显意义的双重影像。[28]这种双重影像对于字谜等文字游戏来说显得尤为重要,是认知主体得以实现认知谜底和获得娱乐消遣的双重交际目标。

交际是双方为了达到某一种交际目的而进行的双向认知活动,出于交际的目的,人类发明了语言符号这一工具。自人类学会使用语言以来,它就成为人类社会不可或缺的交际途径。在交际过程中说话人首先根据自己交际的需要编译好自己的信息载体即语言,而听话人则根据各种交际背景对说话人的语言进行解码,这两个过程都涉及语言的选择。Blakemore主张,语言的使用过程一定会涉及到不断地作出选择,这种选择过程可能是有意识的,也可能是无意识的,它是由语言内在构成和语言外在动因所致。[29]Croft认为,词汇的某个意义使用频率、熟悉程度、惯用性和原型程度越高,其凸显意义越高,更易被激活,且不受字面意义与语境信息左右。凸显意义一旦被语境触发,可以立即被激活,但是凸显程度较低的意义虽然也被编码了,但是激活速度较慢。为了使听话人注意到这些凸显程度较低的意义并加快其激活过程,低凸显意义需要有额外的“语言标记”。如果说以前对修辞性语言的研究主要从语言信息的接收者即听话人的视角出发进行解码分析,那么“低凸显假设”则着重探究语言信息的发送者或说话人视角的编码过程,即“说话人通过在会话交际中主动插入明确的‘语言标记’来强调词组或单词的低凸显意义”,[30]促使听话人在解码时主动去除高凸显意义或减弱高凸显意义的影响。如:

例(2)无语言标记(mark-)Dana: I'll be done with it in a day or two.

达娜:我一两天把它做完。

有语言标记(mark+)Dana: I'll be done with it in a day or two, *literally.

达娜:我肯定一两天内把它做完。

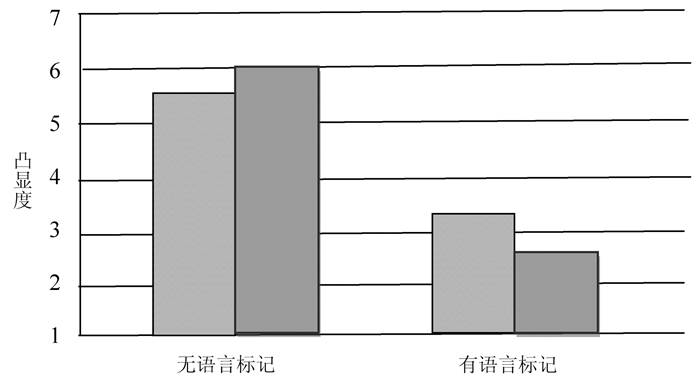

Givoni、Giora和Bergerbest在试验中设立了凸显意义等级的两极:高凸显意义(如“我短期内把它做完/I'll be done with it in a short period of time”)和低凸显意义(如“我48小时内把它做完/I'll be done with it within 48 hours”)作为七分制凸显意义测评的两极,上述高凸显意义为最高分7分,低凸显意义则为1分。被试者在实验中可在1-7分范围内打分。实验结果(如图 1)显示:在有语言标记的情况下,被试打分的平均值较低,而在无语言标记的情况下,被试打分的平均值较高。这说明,与无语言标记的语境相比,听话人在有语言标记的语境中更倾向于低凸显意义,这就支持了“低凸显假设”。[28]

|

图 1 Givoni等的七分制凸显意义测评值 |

也有学者以汉语为例设计了有关“两”等模糊表达语的语用认知试验。该试验结果显示:在无特别标记的语境中,80%以上的被试者更倾向于认为“过两天”中的“两天”在句中呈现高凸显意义即“很短时间”,且平均反应时间较短;而在特别设计的含有语言标记即不支持高凸显义的语境中,被试者将会撤销掉已经优先反应出来的高凸显词义并结合语境推导出低凸显的语境含义,会更多选择“两天之后”这一低凸显意义,其反应用时也相对较长。由此可见,语境特别是语境中的语言标记对低凸显意义的认知提取加工有着重要的作用。[31]

三、别解字谜中的低凸显假设字谜游戏为了达到其拓宽人们思维角度进而实现娱乐消遣的目的,往往会利用受众对谜面语言高凸显意义的思维惯性进行偏离性信息编码,即故意误导受众的语义选择机制,从而在谜语信息解码过程中使猜谜者较难得出谜底,甚至得出匪夷所思且奇趣的结果。字谜的谜面语言(特别是汉语)通常都进行了艺术加工,修辞化程度更高。字谜作为一种文字游戏,其本身就是一种语境标记形式,因此无论是何种语言,对别解字谜谜面的解读既不能简单依赖对谜面字面意义的理解,也不能完全参照谜面的修辞意义,而需要侧重对谜面中具有多义性的关键词或语句的真正含义的理解与把握。只有挖掘出谜面关键语句的低凸显意义,抑制高凸显意义的干扰,才能获得解读字谜的正确拓扑视角,从而实现从谜面到谜底的拓扑认知和拓扑同胚的建构。“低凸显假设”在谜面关键语句上的语用表征大致可以分为以下三种情况:其一,关键字(词)具有多个概念意义,而在字谜语境中则需要采用低凸显的概念意义;其二,关键字(词)可能具有多个概念意义或语法意义,然而在字谜语境中并不需要这些意义,只需要把其作为元语言中的分析对象,即侧重把关键字(词)本身作为一种二维事物进行加工处理;其三,关键语句由于同形异构形成多种意义解读路径,在字谜语境中则需要低凸显性句法切分而形成的意义。下面将以谜底为单字(词)的英汉别解字谜为例,来分别探讨这三种表现形式及其在谜面中的认知作用。

(一) 低凸显概念意义例(3)I start with the letter “e”, I end with the letter “e”, I only have one letter, but yet, I’m not the letter “e”, who am I? Answer: envelope.

例(3)是典型的英语双关型字谜(英语字谜谜底大多为字母或单词),对谜面里四个“letter”的意义解读是猜谜的关键。在正常阅读中,由于前两个“letter”后面跟有字母“e”,因此获得了“letter”作为“字母”的高凸显意义。然而如果第三个“letter”也选择“字母”这一高凸显意义,那么该选择和谜面最后一句将产生明显的矛盾或语义冲突,无法对谜底进行有效的拓扑建构。所以,猜谜者需要抑制“letter”作为“字母”这一高凸显意义,而为第三个“letter”选取其低凸显意义——“信”。这样就可以获得谜底的一个主要信息,即谜底的主要功能是装一封信,从而完成了对谜底字形(或词形)构成(即该谜底单词第一个和最后一个字母均是“e”且该单词不止一个字母)与字义(或词义)内涵(即能装一封信件)构成的这一双维度拓扑建构。可见,“低凸显假设”有助于实现英语字谜的拓扑认知达成,对汉语的字谜也是如此。如:

例(4)尽无重点。(打一字)谜底:尺

在汉语中,当一个多音字和其他字构成一个词语,而这个词语又是一个多义词(或词组)的时候,这个词语就会因不同语音而产生具有层级差异的多个概念意义。如例(4)中,关键词语“重点”之中的“重”一般读作“zhòng”,且通常显示的是其高凸显意义即“重要的”,但若采用这个意义则显然难以推理出谜底。而若将该字读作“chóng”,则显示出其低凸显意义即“重复的”。猜谜者结合谜面具体描述,便可基于相关汉字的字形要件特征从而拓扑建构出谜底汉字,即建构“尽”字没有“重复的点”这一拓扑同胚从而获得谜底汉字“尺”。可见,汉语别解字谜谜面中的关键多音字(词)的高凸显概念意义往往干扰了猜谜者对谜底的解读,只有抑制其高凸显意义转而选择低凸显意义才能获得对谜底的正确拓扑认知。

(二) 低凸显元语言意义然而,有些别解字谜特别是离合体字谜谜面中关键字(词)的任何程度的凸显性概念意义都不重要,而仅是其语法意义出现了等级变化。[32]对其认知过程中需要改变谜面关键字(词)凸显的物理特性,使用元语言的语境把关键字(词)本身作为客观二维事物,从平面字形视角来构建谜底文字的拓扑同胚。如:

例(5)推开又来(打一字)谜底:摊

在例(5)中,“推”作为动词,其相应的高凸显意义为“手抵物体向外或向前用力使物移动”,而在本字谜中,则需将其视作一个可以拆分的二维平面事物。同样,对谜面中的“又”字而言,猜谜者也需要抑制该副词所具有的“重复”这一高凸显意义,同时也将其作为一个平面事物解析。也就是说,“推”和“又”在谜面中都应作为元语言分析的目标对象,进而在平面图形拓扑视角构建“前者打开、后者进来”这一同胚,最终实现对谜底汉字的认知。这种故意偏离谜面关键字(词)所凸显的概念意义而采用元语言语境把关键字(词)本身作为客观事物,从而在字形构成上设置谜语的方法在汉英离合体别解字谜中较为常见。只是汉语字谜通常涉及的是笔划、部首等字形要件的离合,而英语字谜中则往往涉及的是字母或单词拼写中的离合。如:

例(6)What word is it from which the whole may be taken and yet some will be left? Answer: wholesome

上述例(6)的英语字谜中,谜面关键词“whole”和“some”的任何凸显性意义实际上都是谜底认知的干扰项,只有把它们回归到元语言语境下作为语言形式的构成要素才能构建谜底的拓扑同胚。

(三) 低凸显句法意义“低凸显意义假设”不仅可以体现关键字(词)的意义取向或选择,甚至可以反映到谜面语言的句法层面。许多别解字谜利用了谜面关键语句的同形异构产生的歧义来干扰拓扑认知过程。所谓“同形异构”:“同形”是指外在语言形式上的同一性或相同性,包括字数相同、词序一致等;“异构”是指内在语言结构方面的差异性或差别性,泛指语法关系迥异、语言层次切分有别等。[33]在同形异构的英汉别解字谜中,采用高凸显情况下的句子切分和语法关系产生的意义通常会导向歧义而难以实现对谜底的正确拓扑认知,猜谜者必须寻求相应的低凸显语法关系并重新切分语句以获得适恰的拓扑视角。如:

例(7)What has four wheels and flies? Answer: Trashtruck.

例(7)是典型的英语双关型别解字谜,对“flies”的解读是猜谜的关键。由于谜面有“four wheels(四个轮子)”这一语言提示,高凸显的语法切分关系是What/ has four wheels/and flies,那么关键词“flies”的高凸显句法意义就为动词,意为“飞”。相应的该句整体意义为“什么东西有四个轮子而且会飞?”,然而这个意义对于字谜谜底而言就会产生导向偏差,无助于谜底的正确解读。因此猜谜者不得不放弃这种高凸显的句法切分方式,转而选择把“flies”作为复数名词(即“苍蝇”)这一低凸显的句法意义,获取What has/ four wheels and flies(即“什么东西有四个轮子和苍蝇”)这一低凸显的语法切分关系,从而建构“四个轮子”和“苍蝇”相伴的拓扑认知不变量从而获得“Trashtruck(即‘垃圾车’)”这一谜底。由于汉字是单语素的表意形式,每一个汉字都是音、形和义的结合体,具有很强的独立性,因此在解读汉语字谜时选择谜面的语句切分方式尤为重要。

例(8)层云飞进重重山。(打一字)谜底:屈

在例(8)中,除了关键字“层”、“云”、“山”需要考虑元语言语境把这些字本身作为客观事物以外,还需要排除高凸显的“层云/飞进/重重山”语法关系,选取低凸显的“层云飞/进重重山”的语法关系。由此,猜谜者必须进行如下的认知拓扑操作:“层”字中的“云”这一平面字形要件“飞”走了,或是“飞”进“山”中被“山”遮住了,只留下“尸”字头,而重叠的“山”则被放了进来,置于“尸”字头之下,最终构建成了“屈”这一谜底汉字。这个别解字谜也体现了“低凸显假设”在元语言层面和句法层面的双重应用。

四、结语综上所述,在语言认知解读的过程中, 语义加工系统和语境信息加工系统一并发挥着重要作用,语义加工系统通常受“凸显原则”指导,而在语境影响下,各种层级的凸显意义的比较、选取实际上是对具体语境意义的多重筛选与构建的过程。字词或语句的高凸显意义虽最早被激活并被优先处理,但是在别解字谜游戏中却并不符合认知需求与语用交际目标,反而需要通过把握谜面关键语(句)的各类低凸显意义才能有效形成正确的拓扑视角从而对谜底进行正确的拓扑认知建构。此外,语境中先激活的高凸显意义在别解字谜拓扑认知过程中不仅有干扰迷惑作用,在别解字谜拓扑认知实现后仍可获得保留,从而在认知主体的思维中形成了意义的双重映像,这也实现了干扰谜底选择和获得猜谜乐趣的双重交际目标。可见,“低凸显假设”对于别解字谜的拓扑认知分析具有重要的实践应用价值,希望未来研究能进一步展开探讨,借助“低凸显假设”对幽默、广告语、歇后语等语言修辞现象展开拓扑认知分析,进一步扩大其适用范围。

| [1] |

Sperber D, Wilson D. Relevance: Communication and Cognition[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1986: 62-63.

(  0) 0) |

| [2] |

刘春红. 别解与语言内部结构及语言发展的关系[J]. 河北理工大学学报(社会科学版), 2009, (4): 131-134. (  0) 0) |

| [3] |

谭永祥. 汉语修辞美学[M]. 北京: 北京语言学院出版社, 1992.

(  0) 0) |

| [4] | |

| [5] |

高燕. 别解探析[J]. 汉语学习, 2007, (5): 56-61. (  0) 0) |

| [6] |

张宏梁. 试谈"别解"辞格的分支之一—趣顿[J]. 楚雄师范学院学报, 2014, (2): 32-36. (  0) 0) |

| [7] |

张宏梁. 试谈与"双关""别解"等兼格的"串缩"[J]. 黄冈师范学院学报, 2015, (4): 32-35. (  0) 0) |

| [8] |

林玉明. 中国谜语基础知识[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [9] |

Alessandro Duranti. Linguistic Anthropology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997: 236-242.

(  0) 0) |

| [10] |

Hymes D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach[M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974: 78-125.

(  0) 0) |

| [11] |

曹乐夫. 字谜中的拆字新论[J]. 湘南学院学报, 2010, (4): 51-55. (  0) 0) |

| [12] |

张利莹. 运用汉字修辞的字谜[J]. 文史博览, 2006, (16): 14-15. (  0) 0) |

| [13] |

马庆株. 字谜的语言文字学的分析[J]. 逻辑与语言学习, 1989, (3): 42-43. (  0) 0) |

| [14] |

周春林. 析字谜法及其类型[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2006, (5): 82-85. (  0) 0) |

| [15] | |

| [16] |

沈汪兵, 刘昌, 张小将, 陈亚林. 三字字谜顿悟的时间进程和半球效应:一项ERP研究[J]. 心理学报, 2011, (3): 229-240. (  0) 0) |

| [17] |

徐玮琳. 谜语中隐喻的构建与解读——以主体自洽原则为视角[J]. 现代语文(语言研究版), 2011, (9): 36-38. (  0) 0) |

| [18] |

赵拓. 字谜生成与猜射机理的认知语言学研究[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10446-1013262013.htm

(  0) 0) |

| [19] |

张运桥. 概念合成理论对字谜的认知与解读[J]. 鸡西大学学报, 2010, (2): 134-136. (  0) 0) |

| [20] |

周雪兰. 谜语修辞格关联理论[J]. 语文学刊, 2013, (12): 51-53. (  0) 0) |

| [21] |

Grice H. P. Speech Acts: Syntax and semantics[M]. New York: Academic Press, 1975: 41-58.

(  0) 0) |

| [22] |

Searle J. Metaphor in Metaphor and Thought[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1979: 122-123.

(  0) 0) |

| [23] |

Gibbs R. W. Literal meaning and Psychological theory[M]. New York: Pergamon, 1984: 275-304.

(  0) 0) |

| [24] |

Glucksberg S. Metaphors in conversation: How are they understood? Why are they used?[J]. Metaphor and Synbolic Activity,, 1989, (4): 125-143.

(  0) 0) |

| [25] |

Cmeciu M. The Language of Metaphors[M]. New York: Routledge, 1997: 936-937.

(  0) 0) |

| [26] |

Giora R. Understanding figurative and literal language: The graded salience hypohess[J]. Cognitive Linguistics,, 1997, (1): 183-206.

(  0) 0) |

| [27] |

束定芳. 隐喻学研究[M]. 上海: 上海外语教学出版社, 2000.

(  0) 0) |

| [28] |

Givoni S, Giora R, Bergerbest D. How speakers alert addressees to multiple meanings[J]. Journal of Pragmatics,, 2013, (4): 29-40.

(  0) 0) |

| [29] |

Blakemore D. Understanding utterances: An introduction to pragmatics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1992: 331-332.

(  0) 0) |

| [30] |

Croft W. The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993: 87-95.

(  0) 0) |

| [31] |

李然. 对汉语时空型句子中模糊表达式"两"和"几"认知模式实验研究[J]. 江苏外语教学研究, 2014, (1): 46-50. (  0) 0) |

| [32] |

刘悦明. 解析脑筋急转弯中的认知语境工作机制[J]. 东华理工大学学报, 2008, (3): 243-246. (  0) 0) |

| [33] |

周树江. 论比喻性语言意义凸显的认知阐释[J]. 北京第二外国语学院学报, 2008, (4): 58-61. (  0) 0) |

2018

2018