2. 广东沿海经济带发展研究院,广东 湛江 524088;

3. 海南大学 旅游学院,海南 海口 570228

2. Guangdong Academy of Coastal Economic Belt Development, Zhanjiang 524088, China;

3. Tourism College, Hainan University, Haikou 570228, China

广东沿海经济带是近年广东省实施“一核一带一区”区域协调发展战略的重要组成部分。《2020广东海洋经济发展统计报告》显示,2019年,广东滨海旅游业增加值占广东海洋产业经济增加值的52.5%。无疑,滨海旅游经济逐渐成为广东沿海经济带高质量发展的蓝色引擎。然而,广东各沿海城市滨海旅游业大都处于各自为政、同质化发展的混沌无序状态,区域滨海旅游协同一体化的空间发展格局尚未形成。值此背景,如何科学系统、动态判识广东沿海经济带滨海城市的滨海旅游发展水平,深入发掘区域滨海旅游发展水平的时空动态特征及其驱动因素,进而采取有利于广东沿海经济带高质量发展、广东区域协调发展、区域滨海旅游协同发展策略具有重要的时代价值与现实意义。

针对区域滨海旅游发展问题的探讨,国内外已经取得了较为丰硕的学术研究成果,研究内容主要聚焦于“滨海旅游开发与管理”、[1][2][3] “滨海旅游区域竞争与合作”、[4][5][6] “滨海旅游产业系统与结构”、[7][8][9] “滨海旅游影响”[10][11]等方面,但其研究侧重点存在分异。国内学者更加侧重于宏观性区域滨海旅游经济效应的考量,而国外学者更为侧重微观性区域滨海旅游可持续发展的社会、生态环境等问题的研究。近年来,滨海旅游业“量”的快速增长引起学术界高度关注滨海旅游发展“质”的问题,滨海旅游发展的不均衡以及耦合关系成为众多学者集中探讨的热点。不少研究文献集中探讨滨海旅游与城市发展、生态环境等的耦合协调关系,[12][13]深入分析区域滨海旅游发展的差异与质量。[14][15]而生态位在旅游领域中的应用成果较为丰富,主要以生态位的宽度与重叠度理论为视角探讨区域旅游竞争力与竞争关系、[16][17]区域旅游协调、[18][19]旅游空间格局等问题。[20]

全面纵览学术界关于滨海旅游发展以及生态位的旅游应用相关研究文献,缺乏以广东沿海经济带为案例区而开展的滨海旅游发展研究成果,对生态位理论在滨海旅游业领域的应用性探讨不足,滨海旅游生态位动态演化的系统研究则更为少见,这是区域滨海城市旅游发展研究的一个重要缺口。因此,本文以广东沿海经济带为典型案例区,从生态学“生态位”的跨学科理论视角出发,科学构建凸显区域海洋性特征的滨海旅游发展水平测度指标体系,进而从地理学角度深入发掘广东沿海经济带滨海旅游生态位时空动态演变的地理特征及驱动因素,为广东沿海经济带滨海旅游产业规划与政策制定、区域滨海旅游协同高质量发展等提供理论依据与决策支持。同时,本文聚焦滨海旅游生态位的学术探讨对于生态位理论丰富与应用拓展,旅游学、生态学、地理学等多学科交叉等具有重要理论意义。

生态位是指生物单元在特定的生态系统中与环境及其他生物单元相互作用过程中所形成的相对生态地位和作用。[21]生态位虽属于生态学中的概念范畴,但其同样适用于对滨海旅游发展等人文具象的分析。目前已有研究尚未对滨海旅游生态位概念内涵进行系统阐释,亟需从生态学生态位的概念内涵出发,基于“属+种差”的概念界定范式,科学界定“滨海旅游生态位”的概念内涵。滨海旅游生态位的“属”可视为“地位及作用关系”,种差为“区域空间单元间的时空联系与影响”。鉴于此,滨海旅游生态位的概念可界定为“作为生态单元的滨海城市在区域滨海旅游生态系统中与其他滨海城市相互关联作用,在区域滨海旅游资源、滨海旅游市场、滨海旅游生态、滨海社会经济等复杂环境因素综合影响的滨海旅游业最终所占据的社会性生态发展空间以及所形成的相对地位与作用关系”。

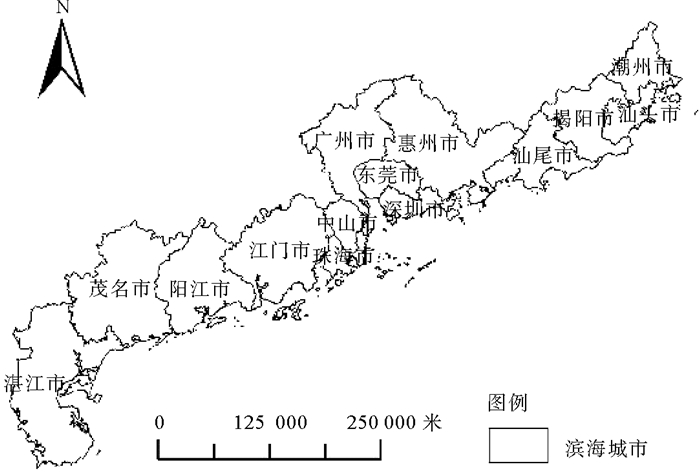

二、研究区域、方法与指标体系 (一) 研究区域概况广东沿海经济带涉及珠三角、粤东粤西沿海片区,包括广州、深圳、珠海、湛江、汕头、潮州、揭阳、汕尾、东莞、中山、阳江、茂名、惠州、江门等14个滨海城市(如图 1)。[22]随着滨海旅游业增加值占广东海洋产业经济增加值的比重高达50%以上,[22]滨海旅游业成为广东海洋产业结构中的重要组成部分。广东沿海经济带滨海旅游资源赋存丰富且禀赋优越,截至2020年初,全省共有31个3A级及以上滨海旅游景区。沿海经济带沿线城市近年旅游市场效益较为显著,2019年全年接待游客5.3万人次,同比增长8.5%;海洋旅游总收入11782.7亿元,同比增长11.5%,其中国际旅游收入1297.6亿元,同比增长8.0%;海洋旅游增加值3581亿元,同比增长8.2%。[23]

|

图 1 研究区域示意图 |

1、旅游生态位理论模型

旅游生态位蕴含着“态”和“势”两个基本属性。“态”表示旅游地的生态状态, 是旅游地过去发展、学习,以及与环境相互作用积累的结果; “势”是指旅游地的更新速率、增长率,占据新生境的能力等。[24]旅游地的“态”与“势”的结合就是旅游生态位大小, 体现了旅游地在区域旅游生态系统中的地位、作用及宏观特征。[24]旅游生态位的测算模型公式为:[18]

| $ N_{i}=\left(S_{i}+A_{i} P_{i}\right) / \sum _{j=1}^{n}\left(S_{j}+A_{j} P_{j}\right) $ | (1) |

式中,i, j=1, 2, 3, …, n; Ni表示旅游地i的旅游生态位大小; Si和Pi分别代表旅游地i的“态”和“势”,而Sj和Pj分别代表旅游地j的态值和势值; Ai和Aj为量纲转换系数; Si+AiPi与Sj+AjPj可视为旅游地i与旅游地j的绝对旅游生态位。旅游生态位数值位于0到1之间,越接近于1,表明旅游地的区域旅游影响力或支配力越大,反之则相反。旅游综合生态位计算公式如下:[18]

| $M_{i}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} w_{i} N_{i}}{\sum\limits_{i=1}^{n} w_{i}} $ | (2) |

式中,Mi表示旅游综合生态位; Ni表示每个变量要素的生态位; i表示因子个数(i=1, 2, …n); Wi表示指标权重值。

沿海经济带14个滨海城市的滨海旅游发展水平与态势不一,在旅游发展过程中区域各城市间发生不同程度的时空作用与联系。“生态位”作为一种科学理论视角与模型工具,其具有“相对地位”与“相互作用”的双重意蕴,对14个滨海城市的滨海旅游时空动态性发展具有较强指导性与解释力,因此可以通过滨海旅游综合生态位状况以表征14个滨海城市的滨海旅游发展水平以及时空作用关系。

2、探索性空间自相关模型

(1) 全局空间自相关。全局空间自相关可以发掘研究区域间整体上的空间关联与异质性程度,常用Moran's I指数来衡量,具体测算公式为:[25]

| $ I=\frac{1}{S^{2}} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j \neq 1}^{n} W_{i j}\left(X_{i}-\bar{X}\right)\left(X_{j}-\bar{X}\right) / \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j \neq 1}^{n} W_{i j} $ | (3) |

式中,n为空间单元数量; Xi、Xj为空间单元i、j属性值; X为空间单元属性值的平均值; S为滨海旅游生态位标准差; Wij为研究区域空间权重矩阵。

Moran指数的取值范围为[-1, 1], 利用Moran's I对观测变量进行分析时需要进行显著性检验,本文采用Z检验,据Z值大小在设定显著性水平作出拒绝或接受零假设的判断,选取置信水平α=0.05,当Z>1.96或者Z<-1.96时拒绝零假设,说明观测变量的空间自相关性显著。[26]

(2) 局部空间自相关。局部空间自相关分析可以在全局空间自相关性发掘基础上通过Moran散点图、Lisa集聚图等进一步深入地探讨局域空间关联与分异程度。一般采用局域Moran's I统计量衡量局域空间的自相关性,具体测算公式为:[25]

| $ I_{i}=z_{i} \sum\limits_{j \neq 1}^{n} W_{i j} z_{j} $ | (4) |

式中,Zi和Zj为空间单元i、j属性的标准化值; Wij为研究区域空间权重矩阵。

3、地理探测器模型

地理探测器是王劲峰团队开发的一套探测空间分异并发掘其驱动因素的新统计学工具与方法。[27]地理现象存在于特定的地理位置,若某种因素与地理现象在空间上具有分布格局的一致性,说明该因素对此地理现象具有解释力,该种模型方法采用q统计量以探测因子X对被解释变量Y的解释力强度,其比一般统计量更准确、更强烈地揭示因果关系。[27]q统计量具体测算公式为:

| $ q=1-\frac{\sum\limits_{h=1}^{L} N_{h} \sigma_{h}^{2}}{N \sigma^{2}} $ | (5) |

式中,L为探测因子的分类; Nh和N分别是类h、空间单元数量; σh2与σ2分别是类h和Y值的方差。解释力q的取值范围为[0, 1],q值越大则探测因子X对Y的解释力则越强。

(三) 研究指标体系1、指标体系的构建

以学者Hutchinson提出的“多维超体积生态位”理念为指导,[21]借鉴学术界关于沿海区域旅游生态位测评指标体系构建的研究成果,[4][6][7][14][15][16][17][20][28][29]充分关照维度指标的海洋特征属性,构建滨海旅游资源维、滨海旅游市场维、滨海社会经济维、滨海旅游生态维等四大维度、22个指标所构成的滨海旅游生态位测评维度指标体系(如表 1)。同时,利用改进后的熵权法确定研究指标体系权重值。[30][31]

|

|

表 1 滨海旅游生态位测评指标体系 |

2、数据来源及处理

滨海旅游生态位测评指标数据主要来源于广东省统计年鉴、14个滨海城市统计年鉴,以及国民经济与社会发展统计公报、中国近岸海域环境质量公报、广东省海洋环境状况公报、广东省文化与旅游厅A级景区名录、中国自然资源部海洋保护区名录、广东省海岛旅游发展总体规划等。①当数据出现不一致的时候,以上一级单位部门统计的数据为准。

① 受到新冠疫情因素影响,2019—2020年统计数据具有较大波动性,从数据的可获得性、稳定性、代表性等角度出发,选取2009—2018年的10年时长数据以便于多阶段划分并系统发掘滨海旅游生态位的历时动态性特征。

在指标数据收集过程中,充分搜集了滨海旅游景区、海洋自然保护区、国家海洋公园、近岸海域水质、自然岸线保有率、海岸线长度等表征滨海旅游资源、滨海旅游生态、滨海社会经济等维度的指标因子。由于缺乏地级市滨海旅游市场的专门官方统计数据,而滨海风情体验为旅游者到访滨海城市的主要旅游动机,旅游者在滨海城市的旅游活动内生性地根植了滨海文化的特色基因,因此将滨海城市旅游市场统计数据用以表征滨海旅游市场发展状况。[6][14]而典型沙滩浴场质量与近岸海域水质属于计分型指标,是滨海旅游资源维、滨海旅游生态维的关键性表征指标。典型沙滩浴场质量的赋分标准为浴场健康指数,浴场健康指数数据来源于各年度广东省海洋环境状况公报。而近岸海域水质的计分依据为:近岸海域环境质量公报中水质为“优”的赋值10分,水质为“良”的赋值为8分,水质为“一般”的赋值为6分,水质为“差”的赋值为3分,水质为“极差”的赋值为1分。

表征滨海旅游生态位的三级指标既有正向性质指标,又存在负向性质指标,同时测评指标数据单位与数量级不统一,便于指标数据的科学比较与分析采用极差化方法对指标数据进行量纲标准化处理。极差标准化计算公式如下:[32]

| $ \begin{aligned} x^{\prime}{ }_{i j} =\frac{x_{i j}-\min \left(x_{i j}\right)}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)} \end{aligned} $ | (6) |

| $x^{\prime}{ }_{i j} =\frac{\max \left(x_{i j}\right)-x_{i j}}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)} $ | (7) |

式中,公式(1)与公式(2)分别是正向指标与负向指标的标准化处理方式; x′ij为指标因子标准化后数值; xij为指标的初始数值; max与min分别表示指标的最大值与最小值。

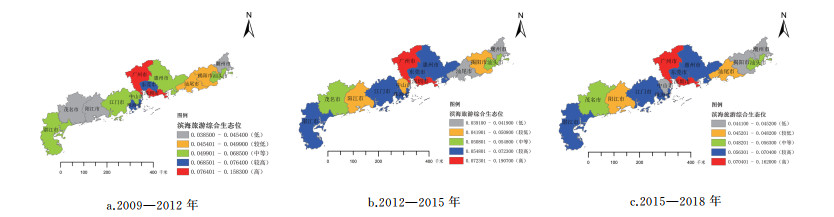

三、研究结果与分析以2012年,2015年,2018年统计数据为生态位“态”的测量值,2009—2012年、2012—2015年、2015—2018年的统计数据的年平均增长率为生态位“势”的测量值,量纲转换系数为“1”,运用旅游生态位理论模型(1)综合测算14个滨海城市滨海旅游生态位,并由此对各个维度生态位值进行排序,最终得出三阶段滨海旅游生态位值及排序状况(如表 2)。同时,利用Arcgis软件自然断点分级法(Jenks)综合划分出五个生态位区间及等级,得出广东沿海经济带14市滨海旅游生态位时空格局图谱(如图 2), 进而利用探索性自相关分析的Moran′s I指数、Moran散点图、Lisa聚类图等深入探讨滨海旅游生态位空间关联性特征。

|

|

表 2 2009—2018年广东沿海经济带滨海旅游生态位值及排序 |

|

图 2 2009—2018年广东沿海经济带滨海旅游生态位时空格局演变图谱 |

从表 2中不难得出,广东沿海经济带14市滨海旅游生态位呈现“分层异质,小幅波动”的时序演进特征,各市生态位水平历时性演变态势总体不显著,局部存在一定分异。三阶段时序演进过程特征结果如下:

第一阶段:2009—2012年。滨海旅游生态位总体排序结果为:广州>深圳>珠海>东莞>惠州>江门>湛江>汕头>中山>汕尾>揭阳>茂名>阳江>潮州。广州、深圳、珠海、东莞四市滨海旅游生态位高于沿海14市生态位平均水平(0.0714)。其中,广州(0.1583)与深圳(0.1470)滨海旅游生态位水平高于珠海(0.0764)与东莞(0.0742),位于广东沿海经济带滨海旅游发展的领导性地位; 珠海与东莞位居其次,其滨海旅游发展水平较高,其余10市滨海旅游生态位均低于均值水平。珠三角的惠州、江门、中山生态位水平位序为第五、第六和第九,高于大部分粤东粤西滨海城市,而中山市生态位水平低于粤东的汕头与粤西的湛江。

第二阶段:2012—2015年。滨海旅游生态位总体排序结果为:广州>深圳>珠海>惠州>江门>湛江>东莞>汕头>茂名>揭阳>阳江>中山>潮州>汕尾。不难发现第二阶段生态位水平与第一阶段相比局部区域发生了一定的变化:(1)广州、深圳、珠海滨海旅游生态位水平排序仍然位居前三名,滨海旅游总体发展水平较为稳定,仍然位居广东沿海经济带滨海旅游发展的核心地位,而广州、深圳的生态位历时性变迁幅度相对显著。(2)较之于第一阶段,滨海旅游生态位排序上升的城市为惠州、江门、湛江、茂名、阳江、揭阳、潮州,生态位下降的城市为东莞、中山、汕尾。其中,生态位排序变化幅度较大的城市为茂名、东莞、中山、汕尾。茂名滨海社会经济实力增强、滨海旅游生态环境质量的改善较大地促进了城市滨海旅游生态位排序的提升。东莞与中山的滨海旅游资源条件较差,开发潜力较小,加之滨海旅游生态质量低下,造成旅游综合生态位值较低。而汕尾市由于滨海社会经济维生态位排序较之前一阶段下降了四位,导致了综合生态位名次较大幅度的降低。

第三阶段:2015—2018年。滨海旅游生态位总体排序结果为:深圳>广州>惠州>珠海>江门>湛江>东莞>茂名>汕头>汕尾>阳江>揭阳>中山>潮州。较之于第二阶段,2015—2018年14市滨海旅游生态位水平总体保持稳定,高于生态位均值水平的城市由第二阶段的三个(广州、深圳、珠海)缩减为两个(广州、深圳),其余城市均低于生态位均值。珠海市第三阶段滨海旅游生态维的生态位排序为13,比第二阶段排序下降了三位,滨海旅游生态环境质量的持续下滑,影响了城市旅游综合生态位大小。同时,生态位变化幅度最大的城市为汕尾,这与汕尾滨海旅游资源潜力不断释放、滨海旅游生态环境持续改善息息相关。

(二) 滨海旅游生态位空间格局发展特征从空间格局层面而言,广东沿海经济带14市滨海旅游生态位呈现“珠链式”空间分布特征。如图 2所示,三阶段区域间滨海旅游生态位水平存在显著的空间分异,区域不平衡特征突出,生态位高值区逐渐向珠三角区域靠拢,生态位低值区域逐渐向经济带东翼转移,而经济带西翼呈现由低值向高值区域跃升趋势。在三阶段历时性演进过程中,第二、第三阶段的生态位水平变化幅度小,“中心高、两翼低”的生态位空间格局总体较为稳定,局部区域则存在一定程度的波动:(1)广州、深圳两市三阶段稳居高水平生态位等级,较高水平生态位等级区由第一阶段的东莞、珠海两市增至第二、第三阶段的东莞、珠海、惠州、江门、湛江等五市; 较高、高水平生态位等级城市中珠三角区域占比增至85.71%,西翼区域占比增至14.29%。(2)中等水平生态位等级城市数量由第一阶段的湛江、江门、中山、惠州、汕头等五市缩减为茂名、汕头两市。(3)三阶段较低、低水平生态位等级滨海城市主要集中于东翼地区,而西翼的阳江、珠三角的中山的滨海旅游生态位水平呈现出疲软的发展态势,较低、低水平生态位等级城市中东翼区域占比稳居60%,而西翼区域占比逐渐缩小为20%。

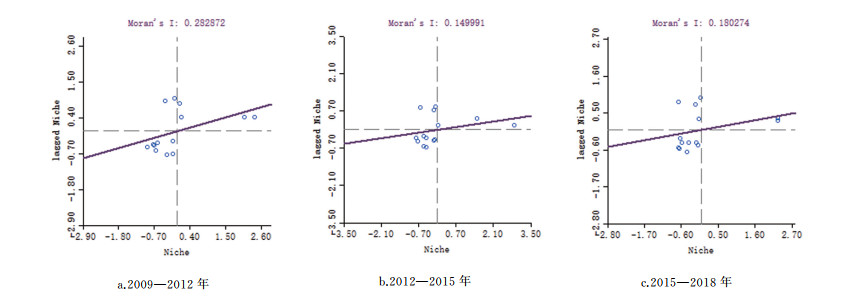

(三) 滨海旅游生态位空间关联性特征1、全局空间自相关分析

以三阶段14市滨海旅游生态位测算值为数据源,利用Geoda软件构建空间权重矩阵,利用全局Moran′s I指数深入探讨滨海旅游生态位的空间相关性水平。如表 3所示,三阶段滨海旅游生态位全局Moran指数大于0,分别为0.2829、0.1500、0.1803,0<Z-Value,说明广东沿海经济带14市滨海旅游生态位存在空间正相关性,生态位空间分布存在集聚现象,但空间相关性只有第一阶段表现显著。同时,三阶段Moran值整体呈现出下降的演变态势,表明三阶段14市滨海旅游生态位全局空间相关性相对发生了由“强相关”到“弱相关”的演变,空间分布的集聚态势阶段性减弱。

|

|

表 3 2009—2018年广东沿海经济带滨海旅游生态位全局Moran′s I指数 |

2、局域空间自相关分析

(1) Moran散点图分析。Moran散点图是以14市滨海旅游生态位值为横坐标,由空间权重矩阵决定的滨海旅游生态位空间滞后值为纵坐标,以散点的横纵坐标均值为中心原点,可以将空间联系平面图划分为四大象限,每个象限代表着不一样的空间关联模式(如图 3)。象限具体分布情况如下:

|

图 3 2009—2018年广东沿海经济带滨海旅游生态位Moran′s I散点图 |

第一象限:高—高集聚型(H-H)。在该象限内存在高等级生态位水平的滨海城市且其周围也分布着高等级生态位水平的滨海城市。第一象限城市数量发生历时性的缩减,由第一阶段的四个(广州、深圳、东莞、珠海)减少为第二阶段的三个(广州、深圳、珠海)再到第三阶段的两个(广州、深圳),说明高值中心核不断缩小,高值区域扩散效应发生阶段性减弱,高值中心区域滨海旅游一体化效应不突出。

第二象限:低—高集聚型(L-H)。在该象限内存在较低生态位等级的滨海城市,其周围的滨海城市滨海旅游生态位水平较高; 第二象限随着阶段演进城市数量有所增加,由第一阶段的两个(中山、惠州)到第二阶段的三个(中山、惠州、东莞)再到第三阶段的四个(中山、惠州、东莞、珠海),说明滨海旅游发展的屏蔽效应历时性增强。

第三象限:低—低集聚型(L-L)。在该象限内存在较低等级生态位的滨海城市,并且其周围滨海城市生态位水平也较低,三阶段该象限城市数量皆为八个,占四种类型城市总数的57.1%,说明大部分城市三阶段“L-L”集聚型空间关联模式没有发生历时性变化,存在持续稳定的空间自相关性,滨海旅游同质化竞争导致滨海旅游发展的“低值锁定”与“路径依赖”效应突出。

第四象限:高—低集聚型(H-L)。该象限内滨海城市存在较高等级的生态位,但是周围滨海城市生态位等级较低,三阶段不存在此种类型的滨海城市。

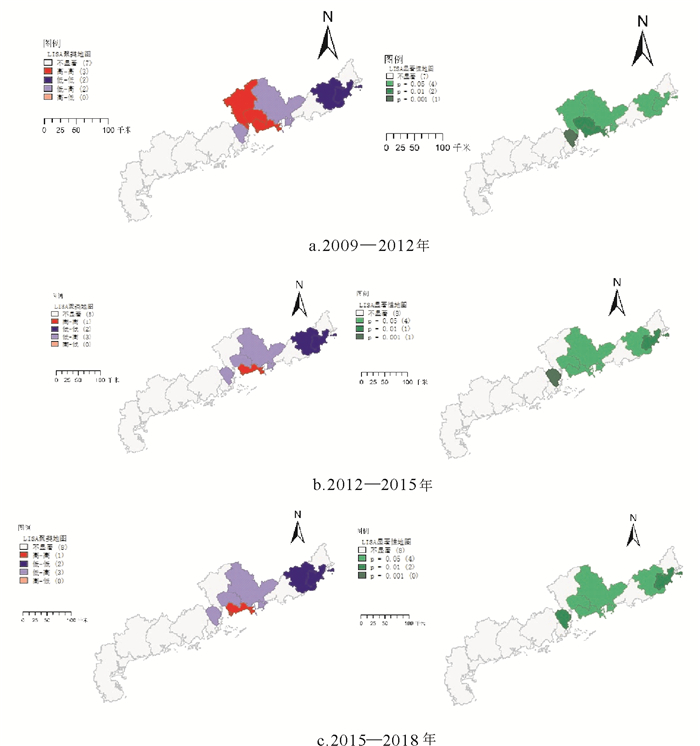

(2) Lisa聚类图分析。Lisa聚类图可以在Moran值确定空间关联形式与类型的基础上深入发掘空间自相关性以及异质性的程度水平。[33]利用Geoda软件测算并得出三阶段14市滨海旅游生态位Lisa聚类及其显著性空间图谱(如图 4)。三阶段显著性状况具体表现为:

|

图 4 2009—2018年广东沿海经济带滨海旅游生态位LISA聚类图 |

第一阶段(2009—2012年):广州、惠州、汕头、揭阳的滨海旅游生态位通过了置信水平P=0.05的显著性检验,处于“H-H”(广州)、“L-H”(惠州)、“L-L”(汕头、揭阳)集聚的显著区域。中山市滨海旅游生态位通过了P=0.001的显著性检验,处于“L-H”集聚显著区域。而东莞、深圳滨海旅游生态位通过了P=0.01的显著性检验,处于“H-H”集聚的显著区域。湛江、茂名、阳江、潮州、汕尾、珠海、江门等城市没有通过显著性检验,说明这些滨海城市与周围城市的空间关联程度小,相互影响程度与水平低,大都处于孤立发展的状态,没有形成显著的空间集聚效应。

第二阶段(2012—2015年):深圳、东莞、惠州、揭阳的滨海旅游生态位通过了置信水平P=0.05的显著性检验,处于“H-H”(深圳)、“L-H”(东莞、惠州)、“L-L”(揭阳)集聚的显著区域。中山市滨海旅游生态位通过了P=0.001的显著性检验,处于“L-H”集聚显著区域。而汕头滨海旅游生态位通过了P=0.01的显著性检验,处于“L-L”集聚的显著区域。较之于第一阶段,非显著区域城市数量有所扩增,第一阶段的非显著区域城市维持不变,然而增加了广州市,这与广州市滨海旅游发展的扩散效应出现阶段性减弱息息相关。

第三阶段(2015—2018年):深圳、东莞、惠州、揭阳的滨海旅游生态位通过了置信水平P=0.05的显著性检验,处于“H-H”“L-H”“L-L”集聚的显著区域。中山、汕头滨海旅游生态位通过了P=0.01的显著性检验,分别处于“L-H”与“L-L”集聚的显著区域。与第二阶段相比,非显著区域城市类型与数量保持不变,其数量占城市总数的57%,该区域的空间集聚效应仍然不显著。

(四) 滨海旅游生态位时空动态特征驱动因素分析在利用地理探测器正式识别主导影响因子之前对关联数据进行类别化处理,使用自然间断点法将生态位多维影响因子分为四类,把连续变量离散化转为地理探测器可以处理的类别变量。[33]利用GeoDetector软件进行三阶段滨海旅游生态位主导影响因子探测,因子探测结果中的q值指的是多维影响因子对滨海旅游生态位的驱动力,p值为显著性水平(如表 4)。三阶段共有13个影响因子通过了置信水平为0.01的显著性检验,因此将这13个对滨海旅游生态位具有强驱动力的影响因子作为主导性因子,并将13个主导性因子归并为四大类:高等级滨海旅游景区数量(C1)、滨海旅游市场效益(C6、C7、C8、C9、C10)、滨海社会经济支撑力(C11、C13、C14、C15、C17)、滨海生态冲击(C8、C21)。

|

|

表 4 2009—2018年滨海旅游生态位时空演化特征影响因子的地理探测 |

1、高等级滨海景区数量:高等级滨海景区数量关系着滨海旅游地滨海旅游经济发展质量,主要通过3A级以上滨海景区数量得以表征。滨海城市3A级以上滨海景区数量越多,旅游资源的市场吸引力就越大,旅游市场经济效应也就越发凸显,对滨海旅游生态位的影响也就越大。3A级以上滨海景区在历时性发展阶段过程中对滨海旅游生态位作用的显著性产生分异,其q值由第一阶段的0.2645增加到第二阶段的0.8730再缩减为第三阶段的0.45,只有第二阶段的q值通过了置信水平0.01的显著性检验。说明高等级滨海景区数量对滨海旅游生态位的解释力随着时间阶段的演进发生了“先强后弱”的变化,这是由于滨海城市随着滨海旅游发展阶段的演进,其旅游开发模式逐渐从资源导向型转向市场导向型抑或多维因子综合导向型的结果。

2、滨海旅游市场效益:滨海旅游市场效益是决定滨海旅游生态位最为重要的影响因子。滨海旅游市场效益主要通过滨海旅游市场的“量”与“质”两大方面综合表征。滨海旅游市场的“量”表现在“C8国际旅游人数”与“C10国内过夜旅游者接待人数”,而滨海旅游市场的“质”表现为“C6国内旅游收入”与“C7国际旅游外汇收入”。如表 4所示,三阶段关联指标因子(C6、C7、C8、C9、C10)q值都大于90%,且全都通过置信水平为0.01的显著性检验,说明2009—2018年滨海旅游市场效益对滨海旅游生态位具有强且稳定的正向解释力,持续影响着广东沿海经济带滨海旅游生态位时空格局。其中C10指标因子“国内过夜旅游者接待人数”在第一阶段与第三阶段中的q值都位居首位,是造成14市滨海旅游生态位时空差异特征的主导性驱动因子。

3、滨海社会经济支撑力:滨海社会经济支撑力是滨海旅游生态位产生时空关联与差异的关键性影响因素,其主要通过人均地区生产总值、城市居民人均可支配收入、第三产业占GDP比重、社会消费品零售总额、交通客运周转量等指标因素得以表征。就三阶段关联指标因子的显著性通过情况而言,第一阶段只有“C13人均地区生产总值”(q1=0.9527)因子通过了显著性检验,而第二、第三阶段“C14交通客运周转量”(q2=0.9839)、“C11城市居民人均可支配收入”(q2=0.8850,q3=0.9666)、“C15第三产业占GDP比重”(q2=0.8784,q3=0.9419)、“C17社会消费品零售总额”(q2=0.9404,q3=0.9455)等指标通过了置信水平为0.01的显著性检验,同时C11、C15、C17三大指标因子的解释力皆存在阶段性增长发展态势。这表明滨海社会经济支撑力对滨海旅游生态位具有强解释力,显著性指标数量与类别随着时间阶段的演进发生了演变,社会消费环境、现代服务业发展水平、城市交通发展水平等指标逐渐替代社会经济总量指标成为影响滨海旅游生态位的主导性因素。良好的城市经济实力、社会消费环境、交通发展水平、现代服务业发展水平为滨海14市滨海旅游高质量发展提供了强有力的支撑。

4、滨海生态冲击:滨海生态冲击是滨海旅游生态位时空特征的负向关联影响因素。滨海生态冲击主要通过滨海城市污水排放总量、近岸海域水质状况等指标因子影响滨海旅游生态位。近岸海域水质状况、滨海城市污水排放总量指标因子对滨海旅游生态位的解释力总体较强,局部存在一定差异。第一、第二阶段近岸海域水质状况、滨海城市污水排放总量指标因子的q值皆通过了置信水平为0.01的显著性检验,两个指标对滨海旅游生态位总体解释力较强,而第三阶段这两个指标因子的q值出现了波动性下滑现象,且尚未通过显著性检验。这是由于随着滨海旅游经济的发展,滨海生态冲击与影响问题日益突出,滨海各市对滨海污水排放总量及指标、近岸海域水质等级等方面逐渐重视并且出台相关政策予以规制,使得滨海生态冲击的区际差异得到一定程度的缩小。

四、结论与建议 (一) 研究结论以2009—2018年广东沿海经济带滨海14市为研究对象,利用旅游生态位理论模型综合测算14市滨海旅游生态位,进而通过探索性空间自相关分析、地理探测器模型等深入分析滨海旅游生态位的时空动态特征及其驱动因素,得出主要研究结论如下:

1、广东沿海经济带滨海旅游发展的生态位水平整体偏低,生态位历时阶段性发展总体变化幅度小,局部高低交叉时序演进特征较为显著。据表 2可知,三阶段滨海14市滨海旅游综合生态位值小于“1”,其滨海旅游发展的综合竞争力相对不足; 占比70%的滨海城市旅游生态位的时序演进波动范围小,仅茂名、东莞、中山、汕尾等少数滨海城市旅游生态位值的阶段性上升与下降幅度较为明显。

2、广东沿海经济带滨海旅游生态位区域非均衡性的“核心—边缘”结构特征突出,非均衡性空间格局持续而稳定。三阶段,沿海经济带沿线生态位等级“高值区”城市中珠三角区域占比增至85.71%,因之珠三角区域相对处于滨海旅游发展的核心层; 而较低、低水平生态位等级城市中东翼区域占比稳居60%,而西翼区域占比为20%,说明经济带东西两翼相对处于滨海旅游发展的边缘层,东翼边缘性程度高于西翼。

3、广东沿海经济带滨海旅游生态位存在空间关联集聚特征,而三阶段空间集聚模式及效应存在异质性。14市滨海旅游生态位存在正向的空间自相关性特征,可以划分为高—高(H-H)、低—高(L-H)、低—低(L-L)三种空间集聚关联模式。深圳、东莞、惠州、汕头、中山、揭阳为三阶段空间集聚效应皆显著的滨海城市,其余滨海城市未通过Lisa空间集聚的显著性检验。高—高集聚型城市的区域扩散效应历时性减弱,低—高集聚型城市的区域屏蔽效应历时性增强,低—低集聚型城市的区域同质化竞争效应突出。

4、滨海旅游生态位时空动态分异存在13个主导性驱动因子,三阶段主导因子的驱动力存在历时性分异。13个驱动因子可归为高等级滨海景区数量、滨海旅游市场效益、滨海社会经济支撑力、滨海生态冲击等四大类别。高等级滨海景区数量、滨海社会经济支撑力、滨海生态冲击等三大类别因子的q值阶段性增减幅度相对明显,其驱动力的阶段差异性总体较为显著; 而滨海旅游市场效益类别因子的q值三阶段持续处于高位且变化幅度小,其对滨海旅游生态位时空分异具有强且稳定的解释力。

(二) 发展建议广东沿海经济带作为近年广东省提出的一种线性带状的发展战略经济区,其沿线滨海14市滨海旅游高质量发展不仅需要从独立性视角反思自身发展限制性因素,同时还需从全域范围出发审视区域滨海城市的滨海旅游时空关联作用关系。为此, 结合研究分析结果,有针对性地提出如下未来发展策略建议,以期为广东省乃至全国沿海经济带滨海旅游可持续发展提供新思路。

1、统筹滨海旅游规划,实现滨海全域联动有序发展

树立滨海旅游发展的全局共同体意识,打破区域滨海旅游发展的行政藩篱,促进资源要素的高效流动与整合,实现区域滨海旅游全域联动式发展。在省级层面,未来可以统一制定广东滨海旅游产业专项发展规划,建立府际协同的滨海旅游发展组织制度、品牌形象、公共设施与服务、旅游信息、生态环境、旅游线路等方面的互联互通、共治共享的体制机制,对不同区域滨海城市滨海旅游发展进行区隔化科学定位,破除沿海14市滨海旅游“单打独斗,各自为政、同质竞争”式发展的弊端,重塑滨海旅游发展新格局、新秩序。

2、突破限制发展短板,促进系统要素良性耦合协调

(1) 就全局而言,广东滨海旅游发展需要进一步创新旅游发展业态,提升滨海旅游产品质量。广东沿海经带沿线14个滨海城市须立足自身资源产业基础与特色,进一步深入发掘广府文化、潮汕文化、雷州文化、海丝海洋文化等区域特色文化的旅游功能,促进沿海经济带各市海洋文化和旅游的深度融合发展,创新性开发具有休闲度假、康养体验、自然教育、生态研学、探险运动等功能的强IP型滨海文旅新业态、新产品(例如旅游型海洋牧场、海洋海岛型国家公园、邮轮游艇旅游产业园、休闲渔业、海洋文创、海洋文化演艺、海洋文旅度假综合体等),切实提升沿海经济带滨海旅游地“引客—迎客—留客”的综合发展能力与水平。

(2) 就局域而言,各大城市须重新审视自身滨海旅游发展“卡脖子”限制性因素。滨海旅游资源维度生态位三阶段表现落后的东莞、中山、揭阳等城市未来应该加大对滨海文化和旅游资源普查力度,发掘区域独特性的滨海文化资源,集中优势开发主题特色的滨海景区与产品,如以虎门海防、靖海海防为主题特色的滨海文旅特色景区以及滨海文创、研学教育、休闲体育等业态产品。滨海旅游市场维度生态位三阶段表现落后的潮州、汕尾、茂名等城市未来应该重新定位自身的滨海旅游形象,形塑具有潮汕文化、疍家文化、冼太文化基因的独特滨海IP形象,进而以符合现代性与情感性需求特征的IP形象多元新媒体营销方式提升区域滨海旅游知名度与好感度。汕尾、阳江、潮州等作为滨海社会经济维生态位水平滞后型城市未来应该通过提升旅游公共服务、优化交通接驳体系、大力发展第三产业等方面增强对滨海旅游发展的支撑力,提升滨海社会经济支持系统的协同力度。而作为滨海旅游生态维生态位水平相对滞后型城市的广州、中山、东莞、深圳、珠海等未来需要大力改善近岸海域水质与环境,提升滨海城市污水处理率,逐步构建由海洋国家公园、海洋自然公园、海洋自然保护区等构成的环珠江口海洋保护地体系,切实发挥优质滨海生态环境对滨海旅游系统的“正向反哺”效应。

3、加强系统空间关联,发挥空间极核及组团效应

根据广东沿海经济带滨海旅游生态位大小以及时空格局,可以将由广州、深圳、珠海、惠州四大城市构成的珠三角区域定位为滨海旅游发展核,东西两翼的湛江、汕头可以定位为滨海旅游发展增长极,同时通过建设广东滨海游径轴线(滨海旅游公路、滨海邮轮游径、海丝—海防—海洋文化遗产游径、广府—潮汕—雷州文化生态游径),形成典型的滨海旅游发展“点轴”空间系统。以点—轴系统发展为战略思路,加强信息、人才、产品等区域要素的空间关联,强化区域滨海旅游发展的“极核”空间集聚扩散效应以及“组团凝聚”效应,减弱区域屏蔽效应,破除区域低值锁定的路径依赖效应,进而真正实现区域滨海旅游系统的互惠共生与高质量发展。例如:沿海经济带珠三角区域的东莞、中山、江门等滨海城市应该立足自身优势性资源强化与深圳、珠海、广州等高—高集聚型(H-H)区域滨海旅游联系与合作,主动承接高值区极核型城市的辐射扩散性效应。沿海经济带西翼的湛江、茂名、阳江,东翼的揭阳、潮州、汕头、汕尾等低—低集聚型(L-L)区域滨海城市可以采取“抱团取暖”策略,共同协商组建“沿海经济带东西翼滨海旅游发展府际联盟”,共同设计滨海旅游发展的组织及政策体系,共同策划“一程多站”式滨海旅游特色游线,以及开拓云贵川、粤港澳等近远程滨海旅游目标市场,形成东西两翼滨海旅游共生发展界面与系统,以滨海旅游组团凝聚效应的发挥打破区域滨海旅游经济“低值锁定”的恶性发展循环圈。

| [1] |

Wong P P. Coastal tourism development in Southeast Asia: relevance and lessons for coastal zone management[J]. Ocean & Coastal Management, 1998, 38(1): 89-109.

(  0) 0) |

| [2] |

Hall C M. Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier?[J]. Ocean & Coastal Management, 2001, 44(4): 601-618.

(  0) 0) |

| [3] |

张红智, 王波, 韩立民. 全域旅游视阈下海洋渔业与滨海旅游业互动发展研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2017, (4): 135-143. DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2017.04.016 (  0) 0) |

| [4] |

王苧萱. 区域海洋旅游竞争力提升研究——以山东省为例[J]. 东岳论丛, 2015, 36(4): 103-107. (  0) 0) |

| [5] |

黄泰, 席建超, 葛全胜. 高铁影响下城市群旅游空间的竞争格局分异[J]. 经济地理, 2017, 37(8): 182-191. (  0) 0) |

| [6] |

李平, 史晓源. 我国滨海城市海洋旅游竞争力影响因素分析——基于分层模型的实证研究[J]. 浙江海洋大学学报(人文科学版), 2019, 36(1): 40-48. (  0) 0) |

| [7] |

丁冬冬, 李飞雪, 徐朗, 等. 中国滨海旅游生态创新水平测度及其影响因素分析[J]. 海洋环境科学, 2020, 39(2): 268-276. (  0) 0) |

| [8] |

张广海, 孙文斐. 城市旅游发展动力机制评价分析——以山东滨海城市为例[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2010, (4): 76-81. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2010.04.014 (  0) 0) |

| [9] |

刘佳, 赵金金, 张广海. 我国滨海旅游产业结构及集群效应定量分析[J]. 山西财经大学学报, 2012, 34(2): 66-75. (  0) 0) |

| [10] |

DOIRON S, WEISSENBERGER S. Sustainable dive tourism: social and environmental impacts——the case of Roatan, Honduras[J]. Tourism Management Perspective, 2014, 10: 19-26. DOI:10.1016/j.tmp.2013.12.003

(  0) 0) |

| [11] |

朱佳玮, 孙文章, 岳秀峰. 基于滨海环境资源特点的大连旅游承载状态评价[J]. 地理科学, 2021, 41(4): 664-673. (  0) 0) |

| [12] |

姚云浩, 栾维新. 沿海城市经济—海洋生态环境—游艇旅游业耦合协调发展分析[J]. 海洋通报, 2018, 37(4): 361-369. (  0) 0) |

| [13] |

李淑娟, 王彤. 滨海城市旅游—经济—生态环境耦合协调发展实证研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (6): 43-49. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2017.06.009 (  0) 0) |

| [14] |

刘佳, 奚一丹. 长三角滨海旅游经济差异时空演化及形成机理[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2015, 49(4): 630-639, 646. DOI:10.3969/j.issn.1000-1190.2015.04.029 (  0) 0) |

| [15] |

李淑娟, 王彤, 高宁. 我国滨海城市旅游发展质量演化特征研究[J]. 经济与管理评论, 2019, 35(3): 147-160. (  0) 0) |

| [16] |

李淑娟, 陈静. 基于生态位理论的山东省区域旅游竞合研究[J]. 经济地理, 2014, 34(9): 179-185. (  0) 0) |

| [17] |

王强, 张育芬, 李志勇. 北部湾城市群滨海城市旅游生态位综合测评及动态变迁[J]. 生态经济, 2020, 36(8): 120-127. (  0) 0) |

| [18] |

韦福巍, 黄荣娟, 时朋飞. 基于生态位理论的广西区域旅游协调发展研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2018, 43(10): 35-42. (  0) 0) |

| [19] |

唐洪雷, 韦震, 唐卫宁, 等. 基于生态位理论的特色小镇协调发展研究——以湖州市特色小镇为例[J]. 生态经济, 2018, 34(6): 122-127, 149. (  0) 0) |

| [20] |

马勇, 童昀. 基于生态位理论的长江中游城市群旅游业发展格局判识及空间体系建构[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(6): 1231-1241. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201806006 (  0) 0) |

| [21] |

Hutchinson G E. Concluding remarks[C]. Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology. 1957, 22(2): 415 -427.

(  0) 0) |

| [22] |

广东省改革和发展委员会. 广东省海洋经济发展十三五规划[R]. 2018-07-06.

(  0) 0) |

| [23] |

广东省自然资源厅. 广东海洋经济发展报告(2020)[EB]. http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/tz/content/post_3013155.html, 2020-06-10/2020-12-12.

(  0) 0) |

| [24] |

邹仁爱, 陈俊鸿, 陈绍愿, 等. 旅游地生态位的概念、原理及优化策略研究[J]. 人文地理, 2006, (5): 36-40. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.05.009 (  0) 0) |

| [25] |

张建伟, 窦攀烽, 焦士兴. 基于DEA-ESDA的河南省入境旅游效率区域差异研究[J]. 世界地理研究, 2019, 28(1): 111-120. (  0) 0) |

| [26] |

方叶林, 黄震方, 王坤, 等. 基于PCA-ESDA的中国省域旅游经济时空差异分析[J]. 经济地理, 2012, 32(8): 149-154, 35. (  0) 0) |

| [27] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. (  0) 0) |

| [28] |

荣浩. 滨海旅游产业集群企业生态位测评及竞合策略研究——基于广东江门的实证分析[J]. 学术论坛, 2014, 37(3): 67-71, 87. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2014.03.015 (  0) 0) |

| [29] |

刘阳. 山东滨海城市旅游业生态位测评及优化研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2013.

(  0) 0) |

| [30] |

乔家君. 改进的熵值法在河南省可持续发展能力评估中的应用[J]. 资源科学, 2004, (1): 113-119. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2004.01.016 (  0) 0) |

| [31] |

马艳梅, 吴玉鸣, 吴柏钧. 长三角地区城镇化可持续发展综合评价——基于熵值法和象限图法[J]. 经济地理, 2015, 35(6): 47-53. (  0) 0) |

| [32] |

汪永生, 李宇航, 揭晓蒙, 等. 中国海洋科技—经济—环境系统耦合协调的时空演化[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(8): 168-176. (  0) 0) |

| [33] |

韦福巍, 黄荣娟, 朱慧芳. 省级区域旅游产业—社会经济—生态环境耦合协调度空间相关性研究——以广西为例[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2017, 53(4): 116-123. (  0) 0) |

2022

2022