清代出海帆船要在船体两旁或桅篷烙刻、书写字号,在船体某些部位油饰不同颜色,其目是为了便于认识。此管理办法在前代已有见表,明嘉靖三十九年(1560)都御使唐顺之《请严福建沿海通倭之禁》指出,抗倭官兵巡稽海上,常将海边采捕小船与敌船混淆,要求“各官司于采捕之船,定以平底单桅,别以记号,违者毁之,照例问拟”。[1](P278)给采捕船只做记号,就是刊烙刻字,以便区分奸良。《漕船志》记述贩运漕粮的遮洋船、浅船时也有提及:“船梢仍大书某卫,旁刻军、民、运某字号,厂官某人,并旗甲某人,某年分领运,俱要彩画油饰停当。”[2](P147)这种措施当时还没有定制全面推行,清朝随之沿用,并加以完善、强化,成为管理出海帆船的一项基本规制。

已有研究成果涉及该问题,通常出现在研究者探讨清廷约束出海帆船的举措之中,①作为引证之用,不是独立的研究对象,自然缺乏系统阐述。一些研究清代船只规制的成果,将刊烙油饰作为其中一项内容,注意到对其进行动态考察,并简要论及规制的执行情况。②总体来看,学界对刊烙油饰规制还缺乏全面论述,本文拟就该项制度的变化过程、地方差异与实践效用进行初步探究。

① 田汝康.十七世纪至十九世纪中叶中国帆船在东南亚洲航运和商业上的地位.历史研究,1956,(8).侯俊云.雍正朝东南海疆治理研究[D].暨南大学2007年博士论文.王宏斌.清代前期海防:思想与制度[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

② 刘序枫.清政府对出洋船只的管理政策(1684-1842)[A].中国海洋发展史论文集第9辑[C].台北:“中研院”人文社会科学研究中心,2005.杨培娜.“违式”与“定例”——清代前期广东渔船规制的变化与沿海社会[J].清史研究,2008,(2).

一、刊烙油饰规制初生到成型清代对海上船只进行烙印编号,在顺治年间已有见之,是时为应付南明水军,清地沿岸渔船常纳入军事管辖,无战事听其采捕,用兵之际则编入行伍。顺治十二年(1655)冬,清军着手进剿盘踞在舟山群岛的南明势力,浙江一带渔船按官方要求编队,烙刻字号,不许再私自出海。温州府永嘉县有相关记载,三十三都船户余汝甫称:“十二年十一月二十五日奉孔游击将船于二十六日荡烙印编号,要会剿舟山。”又据渔户许邦礼供:“奉秦都御史编号,孔游击吊船出去,十一月二十五日驾船到孔游击,二十六日打火烙印船上。”[3](P674)在渔船烙印字号方便识别和编队,也可以凭此稽查出入。上述所言皆是局部的临时性举措,还未全面实施,商渔船只烙印编号须到康熙宽弛海禁后才得以明确提出。

先是康熙二十三年(1684)二月,勘界大臣金世鉴在奏请朝廷允许江苏民人下海的折子中,要求贸易捕鱼船“船头印烙号记”。[4](P343-344)随即清廷降旨许可船只出海,明确规定:“有愿入洋贸易者,禀明该地方官,登记姓名,取具保结,给发印票,船头烙号”。[5](P8725)不管是商船、渔船都需要烙号。有些史料还显示出洋贸易船也要遵奉这一规定,康熙三十三年(1694)朝廷批准了浙江巡抚张鹏翮关于“出洋贸易船只,地方官印烙”[6](P781)的请求。至康熙四十二年(1703)议定商渔船条例时,清政府对商渔船的编烙再次进行强调,规定渔船造成之日“报县亲验明白,印烙字号姓名”,商船造完则是“该州县亲验……并将船身烙号刊名”。[5](P8727-8730)

印烙内容包括字、号、姓名。“字”体现该船所属地域或系统,以及类型;“号”即次序,以区别船只;“姓名”乃船户。目前还没有看到该时期“字”的具体事例,不能发现各地取“字”的特征、规律。透过康熙五十二年(1713)江宁巡抚张伯行的奏折,似乎可以看出当时推行船只刊烙字号的措施并不得力。是时,朝廷鉴于水师久未经战事,战船疏于管理,急用之时而不能派上用场,要求沿海省份清查水师船只情况。张伯行领命前往营汛,面对湾泊的各类船只,问管船捕盗:“营船与民船何以分别?”捕盗供称:“营船与民船并无分别。”如此,海上船只茫然不可辨识,隐蔽堪忧,他奏请:“民船宜令与营船有别,而民间之渔船亦与商船有别。营船前后宜刻一大营字,两旁宜刻某省某标某营第几号船捕盗某人。商船前后宜刻一大商字,两旁宜刻某省某府某县第几号船船户某人。渔船前后宜刻一大渔字,两旁宜刻某省某府某县第几号船船户某人,渔船止许捕鱼,不许装米酒下海,亦不许装货进口。”[7](P276-277)

该办法于次年三月获准颁行,兵部转述与张伯行原折内容大体一致。营船、商船、渔船前后都要各刻相应字样,船只两旁在张伯行的奏折未要求刻“营、商、渔”字,兵部议复后予以增加,规定:“两旁刻某省某府州县第几号商船、渔船,及船户某人,巡哨船只亦刻某营第几号哨船”。[8](P550)这一标准的出台,使各地在船只烙字编号上有了初步的依据,一定程度上改善了原来混乱的状况。船只前后烙字的规定并不是十分严格,到雍正元年(1723)重申烙印时,只要求“船头两披,刊刻某省某州县某字某号字样”。[9](P396)船两舷烙刻内容仍旧涵盖船籍地、功能与号数,与之前相比,体现船只功能的“商”、“渔”字放到号数前,这种变化也不是定制,各地烙印多是体现船籍地、功能、号数、船户名几个要素,有全部烙印,也有选取部分。

雍正元年,为了在海上能更远距离辨识船只所属地,防止捏报船籍,还出台不同省份船只涂饰不同颜色的规定,“出海商渔船,自船头起至鹿耳梁头止,大桅上截一半,各照省分油饰。江南用青油漆饰,白色钩字;浙江用白油漆饰,绿色钩字;福建用绿油漆饰,红色钩字;广东用红油漆饰,青色钩字。”因而产生了以油漆颜色指称各省船只,江南帆船称“蓝头船”,浙江称“白头船”,福建称“绿头船”,广东称作“红头船”。[9](P396)

至此以后,除了海口采捕小船外,刊烙字号与油饰成了帆船合法出海的基本规制,成为官方海上巡逻识别与稽查的重要判断依据。朝廷多次申饬沿海汛口及巡哨官弁:“凡遇商渔船,系照依各本省油饰刊刻字号者,即系民船,当即放行。如无油饰刊刻字号,即系匪船,拘留究讯。”[9](P396)“如船无字号,人有可疑,即严加究治。”[10](P512)在地方的推行也较为迅速,雍正元年七月两广总督杨琳向皇帝奏报了他的执行情况,“本年六月奉到清字朱谕一道,着将出海民船按次编号刊刻大字,船头桅杆油饰标记等因……臣通行沿海文武将商渔船只各挨次编号刊刻籍贯,船头油以红色,桅杆亦油红一半,面写黑大字,令人显而易见”。[11](P717)

二、刊烙油饰强化举措的地方形态上述两项规制被持续沿用,在此基础上也新增了一些条规,主要是扩大烙字编号的范围,增加船体标记的部位。

(一) 小船纳入烙印原来在近岸采捕,朝出暮归的小船不需要烙印,但是这类型船只数量庞大,听任漂移存在严重的盗匪隐患,地方官府着手将其纳入管理。早于康熙朝末期,闽浙总督觉罗满保已关注小船滋生盗匪的问题,下令各属通查,“将澳甲所有小船尽数报官编号印烙,并令造册缴查在案”。但是,各地并没有认真办理,应付了事,许多类型的小船未纳入清查编烙:

沿海各澳尚有单篙支橹小船,或挂网采捕,或装载什物者甚多,地方官以其无篷无桅,竟不编号印烙,任意驾驶,总无稽查。不知小艇虽无桅篷,张以片篷、蝶布,或加以桨橹即可潜涉大洋,若不一并清查,奸弊何由尽绝?[12](P80-81)

为改变这一状况,康熙五十七年(1718)他再饬令沿海属县:

除商渔大船照例遵行外,其余一切出海小船,无论捕鱼、载货,有无篷桅,着令澳甲尽数查明,逐一报官验烙,编盛字号,给以印票。开明某澳地名、船户姓名、人数及船身长阔若干,不得含混。着令船主于船旁刊刻某澳某号船主姓名字样,倘有为盗作奸事发,按名究处。各船照旧编甲盘查,于夜间收藏篙橹,轮流守望,各汛口弁兵,遇有一切小船出口,照例盘查。如无照票及船无印烙即行拿解,移县严究,汛防敢有疏纵,查出严行重处。檄饬沿海各属,务须实力稽查,将验过各澳船数、姓名、尺寸、编造字号、给过照票,造册缴查,勿再混具遵依、虚应故事。[12](P81-82)

然而,觉罗满保的饬令依旧未能奏效,后继闽浙官员又常常旧事重提。雍正四年(1726),福建巡抚毛文铨在查访沿海盗匪时指出:“若不将各口岸小船编号,并立一船驾送洋盗,九船连坐之法,则断难敛缉。”同时他还告诫道:“但闻闽省积习相沿,以此等编号之事,视为平常,且其间复有豪衿恶蠹多方包庇,将来必有虚应故事之员。”[13](P402)从毛文铨透漏的信息也可以看到,福建官民对小船编号较为松懈,执行上没有过于严格。

浙江的情形,于乾隆二年(1737)温州镇总兵施世泽奏请道:“沿海小艇,或夹带违禁货物,或暗通接济盗粮,请立法稽查。”兵部转咨浙江总督嵇曾筠,嵇曾筠议复:“一应出海小艇,令地方官取结,印烙编号,给票查验之处。”与施世泽原奏大体相同,随即朝廷明令要求沿海采捕及内河通海小艇“印烙编号,刊刻船旁”。[14](P799)

广东省渔船、小船的管制较闽浙严苛。雍正三年(1725)广东巡抚杨文乾陈奏:“内港小船成造颇易,为数最多,随港湾泊,梁头参差不一,海边之民惯习风浪,竟能出洋。且沿海港汊泥涂,俱可乘潮逸出,黑夜无人,任意来往,或将军器预埋空野,至出口之后刨出偷运,或贼船高大不能入港行劫,此船载贼进劫,劫后复送出洋。又贼散斗不敢进口,此船载贼等岸,勾通接济,不一而足。汛口员弁,有瞭望难回,盘查不及之虑,向因船多接济为匪之弊也。”这里的内港小船是梁头不超过五尺,水手不过五人,舱面不许钉盖板。他认为这类小船情况复杂,要求“一概印烙字号,刊名船户姓名”。[15](P829)

沿岸小船小到什么程度,各地执行标准不一,广东所指小船包含“有底无盖”者,闽浙两省涵盖“单篙支橹”“无桅无篷”的船只。但地方要把这些船只完全纳入烙印编号却非易事,对小船仍难形成有效管束。乾隆后期海上盗氛愈演愈烈,五十一年(1786)再次出台规定:“沿海揽载客货,有底无盖小船,应与渔船一体报官验烙。”[16](P132)明确了烙印小船的范围,防止该类船只沦为盗匪所用。

(二) 烙刻书字新部位烙印编号通常都在船体的前后左右位置,随着不断加强对海上船只的监管,出现了要在帆篷、桅杆书写字号的规定。最早见雍正九年(1731)议定办法,规定:“渔船篷上,大书州县船户姓名,每字大各径尺,蓝布篷用石灰细面,以桐油调书,篾篷白布篷,用浓墨书,黑油分抹,字上不许模糊缩小。”[9](P396)篷上书写内容与船旁刊烙字号大致相同,同时还对字号大小,与篷色搭配做出具体规定。

落实到各地的情况。浙江省,于前文乾隆二年批准温州总兵施世泽小船印烙编号的奏请时,还规定要“书写篷号”。乾隆三十年(1765)江苏省的渔船也需“将船甲字号书于大小桅篷,深刻船旁”。[17](P135)广东省,《粤东省例新纂》收录乾隆三十一年(1766)总督杨应琚核定的船政条例(时间疑有误,杨应琚于乾隆十九年至二十二年督两广,《广东海防汇览》记载该告示条文的时间为乾隆二十一年,[18](P455-457)此当准确),其中“各船编饰刊书”条有具体说明,“舟师、营哨、游巡、商舟古、盐艘、渔舟、蛋艇、摆渡、换鲜、鸭仔、樵薪、禾舫、脚船等。无论内河外海,大小新旧,各船只悉由各州县督令船户等于船头两旁,书刻某省某营某府州县某号某人某船字样,每字大径尺。船头油红,刊字处白圈黑字,桅上半截亦油红,前一面照前刊写,均加油护。帆上亦如前式大书”。[19](P537, 554)该条例重申刊烙油饰规制,并进一步要求桅杆上半截照船头烙字刊写,帆篷亦书同样内容。

福建省较早要求在桅篷书写字号,按原定规制,因船头和桅杆上截油饰绿漆,所以写字用红色方能突显。然而在具体推行上,民间有很多船只没有遵照办理,“各船帆樯,颜色黑白不一,而字之大小有无,亦无一定”。为从实际出发,有效管理海上船只,乾隆二十五年(1760)福建省获准放宽桅篷颜色限制,“嗣后帆樯编号字迹,不必拘定颜色,如帆樯本色青黑者,即书粉字,如帆樯黄白色者,即书黑字,务依船照原编字号,书福建省某府某号某商船户字样。于船樯两披大书深刻,每字长阔一尺,帆上每字长阔二尺,漆以黑白颜色,饰以桐油,沿海汛口,验有油饰字号者,即系民船,准其放行,如无油饰字号,及帆樯虽有字号,而与船照不符者,立即根究缘由,如系贼船,即行擒捕解报,毋使兔脱。”[20](P3690)

福建省还重申船只前后部位的刊烙,以及篷上两面书写。先是乾隆三十九年(1774),定海镇请将渔船“篷面背及两旁头尾,分别刊刻添写”。[21](P618)次年十月全省推行,“嗣后闽省渔船,篷面已有书省份、渔户姓名之外,仍于篷面两旁,每页空隙之中,挨页递书直添姓名,并与篷背每页之中横添写某县、渔户姓名字样。其篷面直书暨篷背横书之处,字画大小,应照原例定书以径尺,用粉用墨,按照图式所注书写。刊刻字号,无分船之大小,除两旁已有刊字,复于头尾填写某县、渔户姓名字样。如白地者以黑书写。白书便于夜间所视,黑书便于日间远观。如此则在洋行驶匪船,无可掩踪灭迹,一望了然”[21](P625-626)乾隆五十四年(1789)推及商船,规定:“商渔船只篷面背及两旁头尾一律刊刻。”[21](P660)

(三) 指定篷色上文提及乾隆二十五年放宽福建篷色限制一事,已透漏清政府对出海帆船的篷出台过相应规定,不同省份船只篷色有别,便于巡查官兵在海上确定船只所属地。至于各省分别使用何种颜色,从乾隆三十三年(1768)闽浙总督崔应阶议复大学士陈宏谋巡察海口事宜的奏折中可见一二,其言:“向例船只闽省用黑篷白字,浙省用白篷黑字”。但是,船只在海上航行,帆篷经风吹日晒水淋,很难保证色彩鲜艳。而且,民间还有很多船只并没有遵奉行事。若单纯以海上船只篷色来区别归属地,容易造成误会。因此,崔应阶也指出:“但不得专恃篷色为别”。[22](P1134)

两江总督高晋对陈宏谋这种以篷色来判断船只属地的办法也不以为然,乾隆三十三年他亦有奏折回复道:“江省出海船向于船旁编写字号,又经奏准,书于大小桅篷,设有为匪行劫,可以一望瞭然,若但以篷色为别,各省船不下数千,浅深新旧之间,转有疑似混淆,应仍照旧办理。”[23](P996)

朝廷尊重两江、闽浙的意见,均认同两位总督的观点。由此可见,官方对各省出海船只的帆篷颜色有过规定,但在地方的推行确是困难重重,篷色不可能做到每省统一。而一些官员还想以此作为海上稽查手段,以篷色区分归属地,但遭致地方大员极力反对,一方面该办法脱离实际,另一个原因在于船只海上犯事,其督捕稽查责任与船籍地息息相关,因此地方官员自然不愿仅凭不靠谱的篷色而摊上责任。

三、刊烙油饰的实践效用刊烙油饰及其强化措施长期推行,在官方与民间都起到相应效用。海上航行之人可通过字号辨识船只,遇无刊烙油饰船只便能提高警惕,若遭劫掠可依船只字号呈控,官府亦能循此追查。乾隆三十七年(1772),闽浙总督钟音鉴于两省刊烙油饰制度形同具文,各地虚应故事,再饬行沿海州县对商渔船只要“如式刊刻油饰书写”,指出其重要性:“奸匪之于内洋,无从托足,不特游巡舟师可以识认追擒,即商渔船只亦可望风趋避,诚肃清洋匪,奠安商渔之第一要义也。”他还通过列举事实,来告诫官民重视船只刊烙油饰的作用:

由于不书篷、不刊号可以张冠李戴,而在洋游移之船皆属无字无号之艘。游巡舟师不能辨识追踪,被害商渔无从物色告捕。近如浙省革弁戴国梁,听从事主,误认匪船,枪伤陈养毙命。又如闽省晋江县人蔡祚,私租蔡宗兴船只往浙采捕,在定邑洋面行劫事主王正宗、刘枝商船,现已破案,获犯审拟,已属明验。且查阅浙省报抢报劫,每每称声音似闽人。并有惠安往浙商船,被浙弁污拏为盗,几成冤狱者。在闽各县,岂可不于桅篷油饰编刊处切实留心,以免贻患?[21](P616-617)

单言刊烙字号的用处,乾隆四十四年(1779)江南提督李奉尧提及:“查定例,出洋船只,书刻船甲字号,于桅篷船旁,又船主或倩人代驾,须赴地方官呈明,如有为匪情事,事主可默记字号,并有档案可稽,不难查缉。”[24](P657)其所言以船字号回溯稽查,是缘于船只出海时要登记船只字号等信息,而于沿海汛地挂号查验也有记录,此类船只在海上犯事,可按其字号核查登记簿,追溯船户所在地,达到抓捕作案之人。李奉尧还特别强调字号需用烙刻,若改成书写,“匪船易于铲刮”,造成稽查无由,刊烙字号就不能发挥其功效。

船头与桅杆油饰颜色的应用在海上稽查中也有体现。乾隆六十年(1795),浙江巡抚吉庆参奏的折子里提到海上官兵以船头颜色判断匪船所属地的情节,称署象山协副将游击刘大勳“出洋巡缉时,望见船十三只在洋游弋,内有绿头船,知系闽省匪船,当即向前追赶,不料又有匪船十四只,从山嶴内驶出,与在后兵船抵拒。”台湾镇总兵哈当阿也有类似奏报:“贼匪滋事之初,有红头船数十号,俱穿白布褂领。又鹿耳门外有船十余只游弋,似非商船形状。”[25](P772)单以油饰颜色而言某省匪船,虽不甚严谨,但官兵海上追查后的报告都乐于表述这个信息,提供一丝匪船线索,方能彰显他们有所作为,避免毫无头绪而遭致更重责罚。

刊烙油饰的核心意义是显现船籍身份信息,其效用的发挥基于有无普遍推行。总体而言,清代刊烙油饰是有深入地方,从史料记载的诸多鲜活案例中可以得到体现。从中国籍漂流船来看,周边国家官员对清朝飘来船只要进行盘问,他们与船员的问答记录可见船只刊烙油饰的信息。兹举部分清朝漂流朝鲜的船只为例:

上表多是登记于船照中的船只字号,而船体刊烙油饰信息必须与船照登记字号一致。船照内字号十分完整,通常会包括船籍地,所在澳甲,船只属县或类型的代字,船户名称,以及编号等。当然,不是所有船照都会登载上述信息,船体烙刻也不一定悉数体现。

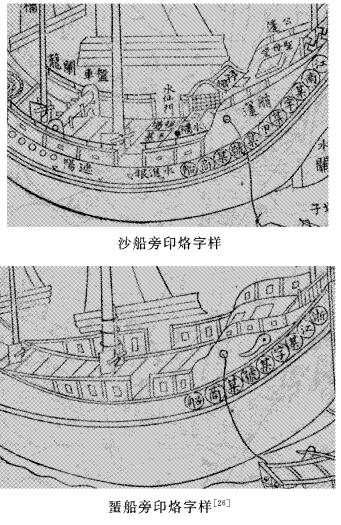

其次,广泛见载于道光五年(1825)担负漕粮海运的民间船只,第二年官方编撰的《江苏海运全案》收录数幅烙字图样,以图示之有助理解:

|

从中可见,江苏籍船只刊烙“江南某字某甲某号某商船”,浙江籍民船刻“浙江某字某号某商船”。由此也印证了并非所有字号要素都会刊烙,而且各地都有差异。图中的“某商船”即船户名,而“某字”则显得十分多样。

这个“字”有船籍所在州县的简称,也可能是指代洋船、商船、渔船而取的代用字。州县简称者,如表 1中蒋利顺船的“黄字”是指登州府黄县,张御船“镇字”代指太仓州镇洋县,张成顺船“蓬字”即登州蓬莱县。又如,嘉庆元年(1796)漂到日本东北部陆奥(今宫城县)的广东渔船,船旁烙刻“广州府新宁县大澳港渔船户陈受合大字十七号”字样,“大字”即指大澳港;十三年(1808)漂到日本土佐(今四国)的江南商船,船旁刻“江南太仓崇字七百七十二号郁长发商船”,当时崇明县隶属于太仓直隶州,故“崇字”指崇明县;道光元年(1821)漂到日本纪州熊野(今属三重县)的商船,刊刻“江南崇字五百三十五号施绍修商船”,“崇字”即崇明县。[27](P356)

|

|

表 1 清代部分漂流朝鲜船只字号信息 |

取专门的字指代船只类型者,如福建省,“顺”字指洋船、大商船,“盛”字用于小船,道光《厦门志》记载:

厦门神前澳,水师中营管辖;设澳甲一名,稽查船只。澳内有“顺”字商船、洋船。并“盛”字商船、小艇,俱领照票,在县征税。塔头澳,水师前营管辖;设澳甲一名,稽查船只。澳内有“盛”字商船、小艇,俱领照票,在县征税。鼓浪屿澳,水师前营管辖;设澳甲一名,稽查船只。澳内有“盛”字商船、小艇,俱领照票,在县征税。涵前澳,水师中营管辖;设澳甲一名,稽查船只。澳内有“盛”字商船、渡船、小艇,俱领照票,在县征税。高崎澳,水师中营管辖;设澳甲一名,稽查船只。澳内有“盛”字商船、渡船、小艇,俱领照票,在县征税。

按《县志》,有“顺”字号洋船五只、大商船五只,领给关牌、县照,各赴关征税。又“盛”字小商船二百九十三只在本省贸易,“盛”字小渔船十二只往石浦、长沙等处采捕,俱在县征税。[28](P227-228)

表 1中还有金长美船用“商”字直接体现商船,许振昌船的“静”字,其所指含义则不得而知。船只类型的代用字复杂多样,因地而异,目前还未发现系统的代用字表。

船只造成报地方官员查验后,进行刊烙油饰,使用期间,通常只在船只买卖,或是商渔船使用功能互换时才要求再次验烙。乾隆三十七年福建省出示:“商渔船只,报造买卖归籍,方许验烙一次。知县新任及按年期满换照,概不许重复验烙,违即报参。”其目的在于不要滋扰船户,防止差役借机需索。乾隆四十一年(1776)再定:“商船改换渔船采捕,照渔船新例一体刊书。”[21](P615、632)

嘉庆十二年(1807),福建同安县恰有两例关于船只造成、买卖申请验烙的报告,可以体现上述规制之落实。一是县衙接到船户禀告船只造成,请求验烙给照的申请,随即前赴查验,船只没有违规行为“当即印烙,饬令刊书油饰”。[12](P13)二是厦门船户和振万承买广东海澄县吴启万船,同安县在核对船只信息后“着令遵照定例刊刻复验,两舟皮深刻福建泉州府同安县船户和振万,风篷亦照两舟皮刊刻字样书写,每字阔各一尺,油饰合式”。[12](P28)

桅篷油饰不及烙刻保持的长久,需要在一定时间重新上色,地方政府有相应的时限规定。此外,一些商船常年在外经商,不能按时回原籍重新油饰,地方也会考虑到这些特殊情况。如广东省有规定:“各船有远出贸易,走归势难赶回编饰,应随在州县照式,饬令各船户书刻,另编字号,移知本籍注册,回帆查验。各船定两年粉饰书写一次。”[19](P537)

四、结语清廷通过刊烙油饰赋予出海帆船特定身份,其目的是为了识别管理,约束出海船只,促进海上活动的有序开展。该项规制不是一蹴而就,从清初局部采用,经宣扬倡导,至康雍之际趋于成型定制,并全面推行到沿海诸省。此后还相继出台了一些强化举措,对刊烙油饰规制进一步修订补充。在规制的形成发展过程中,始终伴随着自身不合理成分而无法推行,以及地方敷衍应对而难收实效的逆向拉力,每逢海洋盗犯风闻,官方又借机反复重申刊烙油饰。

即使至道光年间,福建巡抚孙尔准谈论海盗不靖时,也是在刊烙油饰规制寻找根源。他认为匪船横行,缘于“近来海船头尾两舟皮都无印烙,风篷间有书写者,字体甚小,易于遮掩,是以毫无记认”。因而又通饬:“沿海各县,将所辖各湾大小商渔船只,查明姓名,编列甲号,于船之头尾两舟皮,印烙县分甲号、渔户姓名,并于风篷两面大字如式书写,限三个月办竣,造册编送……并移知江浙督抚,一例办理。”[29](P928-929)再联系前文已述中央和地方的各次重申,可知刊烙油饰正是在这个反复不断的过程中成为基本规制的。

从地域层面而言,各地都有奉行刊烙油饰,但在执行力度,规则和标准的设定上呈现多样特征。诸如,在落实小船刊烙规定,广东省相较闽、浙两省更为严格。小船的标准既有以是否竖桅杆、铺盖板而论,又有依照梁头丈尺来衡量。字号大小、油饰颜色也是因地而异,至于代字含义,选取哪些字号元素,更是纷繁复杂。一些地方还会根据船只作业特征,对刊烙油饰时限进行灵活调整。朝廷的一两条通行规定,显然不能涵盖沿海各省情况。

刊烙油饰规制执行效用不可避免有被弱化的一面,但是从清初持续沿用,官方与民间都普遍认同这种模式,其已然成为船籍身份体系的核心内容。因此,刊烙油饰规制对当时船只海上识别与航行秩序,以及官方在出海船只的监管方面都起到重要作用。该项制度在后世的沿用发展过程中,“油饰”部分较难遵行,趋于消失。不过,“刊烙”所体现的文字识别系统得以继承,主要的变化发生在外部形式,诸如因木帆船向铁壳船转变,烙刻字号改用耐水防脱的油漆书写。至今我国渔业船舶的编号还可见历史的印记,政府要求船首两舷和船尾部标写船名和船籍港名称,船名由省名简称、县名第一个汉字、船舶种类代称、顺序号四个部分组成,并对书写字号的颜色、字体、大小做了规定。[30]这与清代的管理办法十分相似,由此也体现了刊烙油饰规制的深远影响。

| [1] |

郑若曾撰, 李致忠点校. 筹海图编[M]. 北京: 中华书局, 2007.

(  0) 0) |

| [2] |

席书编, 朱家相增修. 漕船志[M]. 北京: 方志出版社, 2006.

(  0) 0) |

| [3] |

"中研院"历史语言研究所. 明清史料己编(第四本)[Z]. 北京: 中华书局, 1987.

(  0) 0) |

| [4] |

金端表. 刘河镇记略[A]. 中国地方志集成乡镇志专辑9[C]. 南京: 江苏古籍出版社, 1992.

(  0) 0) |

| [5] |

允禄等修. 大清会典(雍正朝)[Z]. 近代中国史料丛刊三编第778册[C]. 台北: 文海出版社, 1994.

(  0) 0) |

| [6] |

清圣祖实录(卷一六三)[Z]. 康熙三十三年四月庚寅. 北京: 中华书局, 1985.

(  0) 0) |

| [7] |

中国第一历史档案馆. 康熙朝汉文硃批奏折汇编(第五册)[Z]. 北京: 档案出版社, 1985.

(  0) 0) |

| [8] |

清圣祖实录(卷二五九)[Z]. 康熙五十三年三月甲辰. 北京: 中华书局, 1985.

(  0) 0) |

| [9] |

永瑢等修. 大清会典则例(乾隆朝)[Z]. 文渊阁四库全书623册[C]. 台北: 商务印书馆, 1986.

(  0) 0) |

| [10] |

昆冈等修. 大清会典事例(光绪朝)[Z]. 续修四库全书809册[C]. 上海: 上海古籍出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [11] |

中国第一历史档案馆. 雍正朝汉文硃批奏折汇编(第一册)[Z]. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.

(  0) 0) |

| [12] |

福建沿海航务档案(嘉庆朝)[Z]. 台湾文献汇刊第5辑[C]. 北京: 九州出版社、厦门: 厦门大学出版社, 2004.

(  0) 0) |

| [13] |

中国第一历史档案馆. 雍正朝汉文硃批奏折汇编(第八册)[Z]. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.

(  0) 0) |

| [14] |

清高宗实录(卷四六)[Z]. 乾隆二年七月丙申. 北京: 中华书局, 1985.

(  0) 0) |

| [15] |

中国第一历史档案馆. 雍正朝汉文硃批奏折汇编(第五册)[Z]. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.

(  0) 0) |

| [16] |

昆冈等修. 大清会典事例(光绪朝)[Z]. 续修四库全书800册[C]. 上海: 上海古籍出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [17] |

台北故宫博物院. 宫中档乾隆朝奏折(第40辑)[Z]. 台北: 故宫博物院, 1985.

(  0) 0) |

| [18] |

卢坤, 邓廷桢编, 王宏斌校. 广东海防汇览[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [19] |

黄恩彤编, 宁立悌等纂. 粤东省例新纂[Z]. 台北: 成文出版社, 1968.

(  0) 0) |

| [20] |

托津等纂. 大清会典事例(嘉庆朝)[Z]. 近代中国史料丛刊三编第678册[C]. 台北: 文海出版社, 1992.

(  0) 0) |

| [21] |

福建省例[Z]. 台湾文献史料丛刊第7辑[C]. 台北: 台湾大通书局, 1987.

(  0) 0) |

| [22] |

清高宗实录(卷八二〇)[Z]. 北京: 中华书局, 1986.

(  0) 0) |

| [23] |

清高宗实录(卷八一四)[Z]. 北京: 中华书局, 1986.

(  0) 0) |

| [24] |

清高宗实录(卷一〇九一)[Z]. 北京: 中华书局, 1986.

(  0) 0) |

| [25] |

清高宗实录(卷一四八〇)[Z]. 北京: 中华书局, 1986.

(  0) 0) |

| [26] |

陶澍、贺长龄等修纂. 江苏海运全案(卷一二)[Z]. 道光六年江苏官刊本.

(  0) 0) |

| [27] |

刘序枫. 清政府对出洋船只的管理政策(1684-1842)[A]. 中国海洋发展史论文集第9辑[C]. 台北: "中研院"人文社会科学研究中心, 2005.

(  0) 0) |

| [28] |

周凯. 道光厦门志[Z]. 台湾文献丛刊第95种[C]. 台北: 台湾银行, 1961.

(  0) 0) |

| [29] |

"中研院"历史语言研究所. 明清史料戊编(第十本)[Z]. 台北: "中研院"历史语言研究所, 1994.

(  0) 0) |

| [30] |

中华人民共和国农业部. 渔业船舶船名规定[Z]. 1998.

(  0) 0) |

2018

2018