长期以来,北极治理一直作为全球治理的重要组成部分而为人们所熟悉。然而,无论是在冷战两极格局对立时代,还是在后冷战时代的全球治理格局中,北极治理始终处于国际政治舞台的边缘,冰冷的旷野不仅阻碍了当地经济社会的发展,同时也将北极事务隔离在了国际事务核心区之外。然而,进入21世纪以来,伴随着气候变暖、资源开发和航道利用等问题持续升温,北极地区似乎有从传统地理边缘地区走向世界政治舞台中央的趋势。[1](P4)2019年,美国前国务卿蓬佩奥在北极理事会部长会议上直言, “北极地区已成为全球大国竞争的舞台”。[2]面对全球事务中大国竞争的日益加剧,北极治理是否要重回现实主义的叙事窠臼?20世纪大国竞争序幕下的北极治理是否会重新降临?笔者认为,机械性地将20世纪的北极治理思考视角套用到今天的北极治理现状,显然不合适,其中最为显著的要点是在北极治理中新出现的非政府主体要素。作为被美国、俄罗斯、加拿大等国家包围的地理区域,国家行为体一直都是北极研究的焦点,学者们普遍关注国家行为体在北极治理中的行动和影响。[3]然而,随着全球化和相互依存发展,非国家行为体在全球治理领域中扮演着日益重要的角色,[4]以北极原住民组织为代表的非政府组织已经成长为在北极治理中不可忽视的利益攸关方。当前,正值北极治理发展的关键时期,梳理原住民组织在北极治理中的发展历程,分析其对北极治理的影响,对于研判北极治理未来发展趋势具有前所未有的意义。

作为在北极治理中颇具影响力的权力组织,国内外学者对北极原住民组织在北极环境保护、原住民权益、国际交流等领域的行动进行了大量研究。[5](P6)从目前来看,针对北极原住民组织的研究领域虽然广泛,但基本未脱离工业社会“资本与积累”的权力物质属性研究,学者们主要关注在工业时代背景下北极原住民组织对于北极治理的参与和影响。[6]然而,信息时代为传统视角下的北极原住民组织研究带来了挑战。以信息权力为代表的新的权力源的出现,重塑了国际社会的权力结构与组织形态,工业时代的权力要素已难以全面展现新时代原住民组织在北极治理中的运行机制,北极原住民组织已经进入新的发展阶段。基于此,北极原住民组织研究产生了以下问题:在信息时代背景下北极原住民组织有哪些新变化?北极原住民组织新的发展趋势对于北极治理有何影响?作为北极治理的利益攸关方,中国又将如何应对信息时代快速变化的北极治理?针对上述问题,本文将以选定的六个北极原住民组织为研究对象,逐一做出解答。

二、北极原住民组织发展历程回顾早在20世纪20年代,北极就出现了面向本区域的早期非政府组织。截止到目前,北极地区共建立过47个区域非政府组织,是全球第五大区域非政府组织所在地。[7]截止到2012年,在联合国经社理事会注册的涉及北极八国的原住民组织数量高达215个。[8]目前,有六个北极原住民组织获得参与北极治理的合法权力,即成为北极理事会观察员。作为全球原住民组织发展最为成熟的地区之一,北极原住民组织在北极治理中的影响力超出了人们对全球治理中非政府组织有效性的普遍认知。正如加拿大学者沙迪安(Jessica M.Shadian)所言,北极原住民组织的建立与发展,促使北极从一个专注资源开发或冷战安全的地区变成可持续发展的“全球生态晴雨表”。[9]博尔特南(Brunetjailly Borderlands)甚至认为“是原住民组织和社区组织构建的区域联合构成了今天的北极地缘政治”。[10](P161)北极原住民组织的兴起是国际大环境与北极小环境双重作用的结果。就北极地区而言,北极独特而又脆弱的生态环境促使原住民团结起来,保护自身的生存空间。而本地区资源开发导致的利益博弈则直接推动了原住民组织的发展。因纽特环北极理事会(ICC)创始人霍普森(Eben Hopson)指出:“因纽特人需要建立一个环北极因纽特组织,在确保因纽特人利益的基础上,实现本地区资源的可持续发展。”[11]另一方面,二战后,北极国家去殖民化运动、民权运动思潮的蓬勃兴起,在一定程度上促使北极原住民意识到建立自身社团组织的重要性,接受西方主流教育的原住民精英希望利用已有知识进行建设性抗争。回顾北极原住民组织参与北极治理的发展历程,可以简单分成三个阶段。

(一) 1950—1990年工业时代北极原住民组织的早期发展阶段北极原住民组织起源于工业时代的北极地区,这一时期北极原住民组织主要借助自身的物质和资本力量影响北极事务。伴随着1956年北欧萨米人理事会(今萨米理事会)的成立,北极原住民组织正式登上历史舞台。这一时期原住民组织制度建设和通讯互联技术都尚处于早期的发展阶段。虽然有1973年在丹麦哥本哈根举行的北极人民会议(Arctic Peoples Conference)以及1975年全球原住民委员会等国际合作平台的出现,[12]但信息技术与组织发展的双重局限因素使得这一时期北极原住民组织倾向于独立参与北极事务,其影响力范围大多局限在国家层面,主要关注涉及原住民土地权益的相关问题。

(二) 1990—1999年后工业时代北极原住民组织的快速成长阶段多重因素的相互交织促使20世纪末最后十年成为北极原住民组织的快速成长阶段。首先,经过近半个世纪的发展,北极原住民组织的组织机制日益完善,运行体系逐渐成熟。其次,互联网技术的成熟为北极原住民组织带来了强大的技术支持。20世纪末,计算机与光通讯技术的发展让人类步入互联网时代。[13]互联网技术的快速发展,使得原住民组织紧密的跨国联系成为可能。最后,《北极环境保护战略》(AEPS)以及北极理事会的建立,为北极原住民组织加强彼此联系、建立网络合作机制提供了重要平台。在“摩尔曼斯克”讲话后,北极地缘政治的融冰使得北极区域合作成为可能。1989年北极八国通过了《北极环境保护战略》,1996年在此基础上建立了北极地区最重要的区域合作平台——北极理事会。北极理事会是全球首个在国际层面上允许原住民非政府组织参与决策和政策制定的实体组织。[14](P109-111)伴随着北极原住民组织的日益成熟,其所参与的北极治理领域快速增加。这一时期,环境保护与资源开发成为北极原住民组织的诉求重点,其影响尺度也从国家层面向国际和区域层面扩展。北极原住民组织进入采用双边合作方式参与北极治理的发展阶段。

(三) 1999—2020年信息时代北极原住民组织的发展成熟阶段2000年,随着阿萨巴斯卡北极理事会(AAC)的成立,具有北极治理参与权的六个原住民组织全部组建成功。结合快速发展的移动互联网技术和日益多元开放的北极区域合作平台,涵盖北极治理多个领域的原住民组织跨国多边合作网络逐步构建,北极原住民组织基于信息要素的知识文化诉求日益强烈。在后工业时代的发展基础上,日益成熟的北极原住民组织在信息时代展现了新的发展趋势。

从工业时代到信息时代,北极原住民组织在北极治理中总体呈现出以下发展趋势:首先,北极原住民组织参与北极治理的诉求经历了从早期对土地权益的关注到对北极资源环保的诉求转变,最后关于北极原住民的生计与文化传承也被纳入其中;[15]其次,北极原住民组织参与北极治理的治理领域从传统的环境保护、原住民权益拓展到科学研究、资源勘探治理以及经济开发;再次,北极原住民组织参与北极治理方式从早期的“单打独奏”走向双边与跨国多边合作;最后,北极原住民组织的影响力尺度也从国家层面扩展到区域和国际层面。例如,巴伦支海欧洲—北极地区联合理事会已经成为北欧和俄罗斯北方原住民治理北极的有力平台。[16]北极原住民组织的发展与北极治理息息相关,最近20年,北极原住民组织是北极治理中最活跃的行动体之一。从北极治理的边缘参与者到北极治理核心利益攸关方,在推动北极治理的发展方向上,北极原住民组织起到了风向标的作用。伴随着信息时代的带来,北极原住民组织(见表 1)在北极治理中的发展新态势值得深入探究。

|

|

表 1 北极地区原住民组织简介 |

流动的信息要素使得北极地区的社会结构与组织形态产生了巨大的变化。面对新时代,北极原住民组织敏锐地把控了信息要素的发展方向,在北极治理中构建了独具特色的跨国倡议网络。

(一) 北极原住民组织在信息时代的发展态势虽然北极原住民组织早在20世纪50年代就已经出现,但北极独特的地缘政治格局使得这一时期的原住民组织几乎无法在跨区域尺度上进行行动。这一时期的北极原住民组织更多扮演着原住民族群在特定国家地区的国内代言人角色。可以说,在前信息时代,原住民组织在国际舞台上处于隐形的位置。20世纪90年代,北极地缘格局的激烈变动为原住民组织打开了进入国际舞台的大门,这一时期与全球范围内的信息技术爆发相重合,乘此内外“东风”,原住民组织开始真正登上国际社会舞台。也是在这一时期,相关学者开始关注到北极原住民组织在跨区域尺度上所逐步形成和发展的治理行动参与模式。

二战后,快速发展的全球化以及计算机革命使纵贯全球的信息社会快速发展。在信息社会,国际政治和社会政治生活事件被嵌入计算机信息网络之中。[17]针对信息时代对于非政府组织的行为模式的影响,凯克(Margaret Keek)和辛金克(Katheyn Sikkink)提出了“跨国倡议网络”理论。跨国倡议网络是指“基于某些情境,享有共同价值观和话语体系的非政府组织在实现自身诉求时,会选择‘建立以道德观念或价值观为核心的跨国倡议网络’的方式进行解决”。[18](P23)非政府组织跨国倡议网络最可能围绕以下情况出现:国内行为体在某一问题上难以与政府达成交流与沟通;活动家或政治事业家本身认为推动网络发展会促进某项事业的发展;各种形式的国际联系为加强网络提供了平台。[19]

自成立伊始,北极原住民组织始终在探索更为高效的北极治理参与路径,努力提升自身参与北极治理的权力与合法性。信息社会为原住民组织革新、参与北极治理的行动策略与运行模式提供了物质基础。北极原住民组织在北极治理参与中构建并发展了属于自己的“跨国倡议网络”。北极原住民组织跨国倡议网络的建立主要基于以下情境:首先,北极原住民组织行动策略选择以及隶属国政治体制的不同,决定了六个原住民组织与各国沟通交流渠道的不同。以萨米理事会(SC)和俄罗斯北方原住民协会(RAI)为例,这两个北极原住民组织都与所在政府建立了制度化沟通联系机制,得以在现有体制内明确传达自身诉求。因此当沟通机制堵塞或不畅时,其他原住民组织可以通过这些国外原住民组织的沟通机制发声与施压。其次,北极原住民活动家推动跨国合作网络建立。以西蒙(Mary Simon)为代表的北极原住民活动家就推动北极原住民跨国倡议网络的建立达成了共识,1994年,原住民秘书处的建立正是北极原住民合作共识的重要成果。[20]再次,以北极理事会为代表的北极合作平台的发展使得北极原住民组织跨国倡议网络得以实现。

基于上述学理分析,结合上文北极原住民组织发展阶段,我们可以看到,北极原住民组织跨国倡议网络从20世纪90年代开始兴起与发展,伴随着21世纪信息时代北极原住民组织的发展完善,以及国家—区域—全球尺度上合作平台的确立,北极原住民组织参与北极治理的跨国倡议网络正式确立。值得关注的是,基于北极原住民组织分析资料可以看到,北极原住民组织在北极治理中所构建的跨国倡议网络,并不仅仅限于凯克和辛金克所阐述的标准的跨国倡议网络,而是基于北极治理现状构建的具备自身特色的“跨国倡议网络”运行模式。笔者将在下文详细阐述原住民组织在北极治理中构建的跨国倡议网络运行模式。

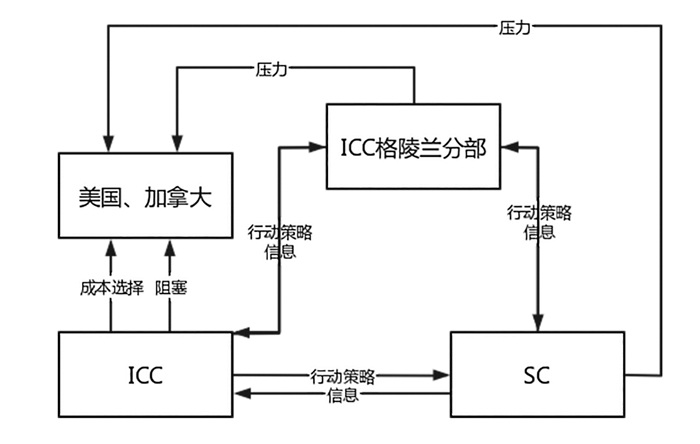

(二) 信息时代原住民组织在北极治理中的跨国倡议网络运行模式 1、北极原住民组织跨国倡议网络的回飞镖模式(见图 1)

|

图 1 北极原住民组织跨国倡议网络的回飞镖模式 |

回飞镖模式是指“如果国家与其国内行为体之间的交流渠道被阻塞,代表跨国网络特点的回飞镖影响模式就会出现:国内的非政府组织绕过他们的政府,直接寻求国际盟友的帮助,力求从外部对其他国家施加压力”。这种三角关系在原住民居民权利运动和环境保护运动中很常见,因为他们支持当地居民要求参与对他们有频繁影响的发展项目。[18](P24)在北极治理中,原住民组织充分利用与自身具备相同价值观的外部力量,实施回飞镖运行模式。如果一个国家或政府对本地区公众的压力反应迟缓或消极时,来自国外的活动家或组织基于共同价值观,可以找到进入的机会。[21]然而,伴随着原住民组织参与北极治理广度与深度的扩张,在日益成熟的北极原住民跨国倡议网络中出现了具有新特征的回飞镖模式。

与强调“通道阻塞”的被动式“回飞镖模式”不同,北极原住民组织跨国倡议网络所构建的回飞镖模式呈现出一定的主动性,即在与相应政府组织存在联系渠道的基础上,基于实现诉求的成本问题,原住民组织也会有意识地主动利用回飞镖模式。以北极原住民组织抗议美加石油开发为例,20世纪末美国与加拿大的石油集团联合提出“北极试点项目”(Arctic Pilot Project),开采北极石油,这一计划直接影响了因纽特人的生存空间。[22]在注意到该项目对于北极原住民潜在的威胁后,SC和ICC开始采用信息政治策略,引发舆论对此事的关注。此后,这两个原住民组织在格陵兰、阿拉斯加以及加拿大等原住民社区展开合作,进一步构建了“北极试点项目威胁原住民生存安全,项目的进行不能抛开原住民监督”的“认知共识”,重新解读了“北极试点项目”对于北极治理的意义。迫于外在压力,1980年,项目主要所在国加拿大环境部决议为该项目建立监测评估系统,并组建由ICC代表参与的项目评估委员会。[23]1998年,由于经济、环保等因素,“北极试点项目”提前结束。

值得注意的是,在反对“北极试点项目”中,ICC选择调动格陵兰分部以及与SC合作,间接对该项目施加影响,ICC格陵兰分部与SC的合作是暂停该项目的重要力量。而在这一过程中,ICC的加拿大与阿拉斯加分部与当地政府的联系渠道始终保持畅通。与早期的回飞镖模式相比,在ICC与SC针对“北极试点项目”所构建的回飞镖模式中,原住民组织不仅在信息沟通“闭塞”时被动地进行压力传递,也会在基于策略成本的基础上有选择性地主动传递压力。在“国内原住民组织—所在国政府—国外原住民组织”的三角关系中,国内原住民组织的主动性日益强化。

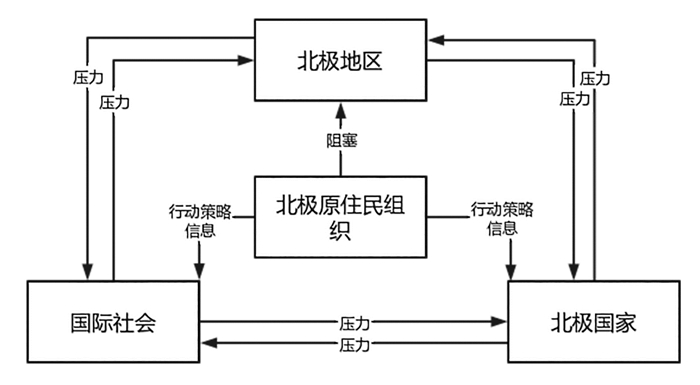

2、北极原住民组织跨国倡议网络的乒乓球模式(见图 2)

|

图 2 北极原住民组织合作参与北极治理的乒乓球模式 |

乒乓球模式是指“非政府组织以及社会活动家在超国家层面、国家层面以及区域层面采取的,在国际非政府组织、国际政府组织以及国家行为体间形成的宛如‘乒乓球’运动一样的循环往复的行动反馈模式”。乒乓球行动策略模式是由泽佩尔(Kathrin Zippel)在探究欧盟反性骚扰条约的发展过程中提出的,认为通过构建分阶段的复杂互动过程,乒乓球行动策略成功影响了欧盟反性骚扰政策的制定历程。[24]当前随着北极治理议题的多样化和复杂化,参与北极事务治理的行为体越来越多元,它们在国际、国家以及次政府和非政府三个层面,既彼此分立,又相互联系,共同构成了一个北极治理的多层空间。[25]上述因素为原住民组织在北极治理中采取乒乓球行动策略提供了基本条件。而北极原住民组织合作进行的反持久有机污染物(POPs)运动,正是其采用乒乓球模式的典型案例。借助原住民组织跨国倡议网络的信息流,北极原住民组织在次区域—区域—国际层面达成跨尺度合作,实现了北极反POPs运动的多尺度互动和压力传递。

独特的地理位置和自然条件导致北极地区积累了大量来自中低纬度的POPs。[26]根据Hargrave等专家的估算,20世纪80年代,北极大气中的POPs浓度已经高达521pg/m3。[27]面对北极地区严峻的POPs问题,北极原住民组织通过与受到POPs威胁的哺乳期妇女、老人交谈,完成了原始信息汇总。在对原始信息加以选择和加工后,原住民组织向本地区媒体和居民进行了大范围的宣传和报道。北极原住民组织采用的信息政治策略促使POPs问题登上北极区域政治舞台。1991年,《北极环境保护宣言》(AEPS)决议设立北极检测与评估(AMAP)工作组,利用监测网络对北极地区污染物机检测与评估,1997年,该工作组成为北极理事会的一部分。[28]然而,在这一时期所建立的检测空间分辨率还不足以对北极POPs污染趋势进行全面评估,北极原住民组织所寻求的有力度的管控尚未成功。

在区域尺度上反POPs通道的闭塞要求北极原住民组织寻找新的压力传导机制。1997年,ICC率先呼吁北极原住民组织建立北方原住民应对POPs协调委员会,通过统一解读北极POPs问题,达成原住民对该领域的认知共识与团结。1998—2000年期间,ICC领导的北极原住民反POPs联盟参与了以减少、消除和防范POPs为目的的《斯德哥尔摩条约》的全程谈判会议。ICC更是凭借自身对北极POPs问题的“知识贡献”,推动时任主席希拉·柯鲁杰成为斯德哥尔摩谈判的核心成员。《斯德哥尔摩条约》的签署,满足了北极原住民组织“谋求一项全面、可核查和严格执行的公约,以保护北极原住民健康和生活方式”的诉求。[29](P192-213)以国际尺度的缔约协议为新的压力源,北极原住民组织跨国倡议网络开始利用“道德”杠杆,撬动已缔约的北极国家达成政府承诺的反POPs承诺。ICC主席公开赞扬加拿大在反POPs领域上做出的成果,希望更多的北极国家加以效仿。[30]来自国际与国内尺度的压力,在经历了层层传递后,再次导向北极地区,杠杆政治开始在北极POPs问题上发挥作用。2000年,伴随着AAC的加入,北极原住民组织全部成为AMAP成员。2017年,《费尔班克斯宣言》明确将进一步减少和消除有机污染物,鼓励开展相应的科学研究。[31]目前,北极地区的POPs浓度已有缓慢下降,北极原住民组织跨国倡议网络治理POPs已有初步成果。北极反POPs运动的发展,必然将进一步推动北极国家以及国际社会其他地区的反POPs治理活动,区域尺度再次实现了对于国际与国内尺度的压力传递。

四、北极原住民组织发展新态势对北极治理的影响信息时代为原住民组织的北极治理参与提供了更为广阔的舞台。伴随着原住民组织跨国倡议网络运行机制的发展与成熟,原住民组织对于北极治理中的权力要素、北极复合治理体系,乃至北极理事会本身,均发挥着重要的影响力。

(一) 影响北极治理中的信息权力要素竞争工业时代权力要素基于不同行为体对资源和物质的控制能力,因此具有强大动员能力和物质资源的国家行为体是这一时期北极地区天然的权力主体。作为在早期历史中既有支配力量的主导者,国家行为体塑造了北极地区美苏两极争霸的对立权力结构。意识形态对立和军事安全斗争成为这一阶段北极治理权力结构的外在表现形式。然而,信息时代到来,使得工业时代上下分级的垂直权力空间被信息流所切割。流动的信息要素促使处于传统权力外围的群体和组织获得了新的权力生长空间,传统的质能权力正在向信息权力转变。1996年,奈(Joseph S. Nye)和奥多斯(William A. Owens)在讨论美国信息问题时,首次提出信息权力概念。奈注意到,权力正在从拥有雄厚的资本转向拥有丰富的信息。[32]1998年,奈在与基欧汉(Robert O. Keohane)合著的《信息时代的权力和相互依赖》中指出:“可以明确地说,下个世纪信息技术可能成为权力最重要的来源。”[33]奈斯比特(Naisbitt)同样认为,新的权力来源不是少数人手中的金钱,而是多数人手中的信息。北极原住民组织跨国倡议网络的运行及其对于信息要素的高度把控,意味着北极原住民组织已经拥有“利用自身掌握的信息资源对其他行为体施加影响的能力”,北极治理的权力结构转变浮出水面。

北极原住民组织跨国倡议网络的建立和运行表明,凯克和辛金克在《超越国界的活动家》一书中对于原住民组织的观察极具前瞻性。凯克和辛金克认为“在跨国倡议网络的建立与运行中,信息具有不可取代的地位”。换言之,跨国倡议网络本身即不同行为体通过共享信息、提供信息与组织信息所构建的信息流通网络。信息是它们所从事运动的基础。显然,跨国倡议网络的发展与对信息要素的把控息息相关,北极原住民组织跨国倡议网络的发展历程反映了该地区的信息要素竞争。传统的跨国倡议网络是不同行为体针对某一目标所进行的跨国运动。然而,对于原住民组织所建立的北极治理跨国倡议网络而言,北极治理本身包含了多个领域和层次的治理目标,不管是人权、环保,还是资源开发,本身都是北极治理的一部分。这使得原住民组织跨国倡议网络的复杂性要远远超过劳工、女权、环保等传统跨国运动网络。基于多领域、宽尺度的北极治理背景,北极原住民跨国倡议网络拥有极为复杂的纵横交织立体网络结构,构建了传统与主动回飞镖模式以及乒乓球模式等多种运行机制。北极原住民组织跨国倡议网络的上述特征,确保了信息得以高效快速地在这一复杂的网络结构中流通。

在角逐北极地区信息权力的过程中,北极原住民组织重新确立和定位了自身在北极治理中的利益和战略,借助跨国倡议网络,逐步建立基于信息权力的北极治理合法性。北极原住民跨国倡议网络的确立表明,北极治理正在从工业时代的质能权力走向信息时代的信息权力,北极治理的权力结构从国家行为体为主的一元治理逐步走向多元治理,北极治理权力结构的外在表现形式也将转向对信息要素的控制与竞争。北极原住民组织跨国倡议网络的高度复杂性和成熟度,意味着北极地区对于信息要素进行生产获取与控制能力的激烈竞争。以北极原住民组织为代表的非政府组织对于北极信息权力的获取将进一步加剧北极治理中信息权力的竞争,基于信息要素的权力竞争将极大影响北极治理的未来发展方向。

(二) 减缓北极复合治理体系面临的碎片化困境以北极理事会为核心,北极治理体系形成了一个广泛的治理网络,分析者将之称为复合治理体系。在北极复合治理体系的发展进程中,其所面临的碎片化特征始终是困扰其未来发展进程的重要因素。原住民组织基于自身的北极治理参与特性,对于协调北极治理复合治理体系中的各个要素关系、提升北极治理国际制度的集合度,具有一定的意义。北极治理体系得以建立的前提即“北极和平论”,北极被认为是较少受到国际事务影响的低紧张度地区。2021年发布的《北极理事会战略计划》所谈到的“北极依然是一个和平、稳定和开展建设性合作的地区”,[34]即这种观点的鲜明表达。北极治理体系的建立前提使得当前的北极复合治理体系呈现出两个维度的特征:一方面,国际社会涉及传统地缘安全的高政治领域国际制度并不适用于北极事务:另一方面,北极治理所主要关注的环境保护、渔业、航运等非传统安全治理领域则缺乏完整的体系化治理机制。北极治理的国际制度构建速度落后于议题领域的扩展,这不仅造成基于单个治理议题的国际制度无法连接成互联互通的“复合式国际制度网”,以降低国际行为体参与北极事务的成本,而且在一定程度上加大了既有北极治理国际制度分布的松散性,形成事实上的国际制度散落化困境。[35]

在推动北极非传统安全议题机制建设以及协调北极复合治理体系各要素关系上,原住民组织具备特殊的优势,在北极复合治理体系中起到了粘合剂的作用。与具备官方背景的北极治理机制相比,原住民组织是相对低政治化的,这使得其在非传统安全议题上具备一定的召集力。另一方面,与其他的北极非政府组织或北极理事会的其他观察员组织相比,原住民组织所构建的跨国倡议网络为其提供了更强的组织能力。凯克和辛金克认为“非政府组织的活动能否取得成功,取决于它们所倡导的跨国倡议网络是否得以实现”。[36]而跨国倡议网络能否实现,关键就在于能否通过物质或道德杠杆撬动更多的行为体,实现压力传递或成功游说。在北极原住民组织跨国倡议网络的运行中,借助信息政治、立场选购、象征政治等行动策略,其成功地将社会公众、社会活动家、政府行为体、非政府主体等多元行为体纳入自己的行动计划,通过协调多元行为要素,最终实现自身诉求。借助跨国倡议网络,北极原住民组织得以吸纳北极治理中的多元参与主体,特别是为非政府主体提供协商各种议题的场所,在增强主体互动协调主体关系的同时,推动北极非传统安全议题空白治理机制的建立和完善。

(三) 加强北极理事会的早期预警机制建设北极理事会作为北极地区最重要的区域治理机制,在北极治理法律体系构建中具有重要影响力。近年来,受气候变化、海冰消融等因素的影响,北冰洋的资源潜力受到关注,北极航运、大陆架油气开发、生物资源捕捞等被提上日程,北极事务治理议题扩大,从环境保护扩展到可持续发展领域。围绕北极海域开发利用活动的规制成为北极治理的主要内容。在成立早期,北极理事会更倾向于采用倡议等软法形式对北极治理进行规范,伴随着北极治理复杂性和重要程度的提升,北极理事会在原有的软法机制上也逐渐出台了更具约束力的传统硬法。截止到目前,北极理事会出台了四部涉及不同领域的具备强制约束力的国际协定。然而,诚如奥兰·扬、杨剑等学者所言:“北极理事会的组成条约源于其部长级会议宣言,是不具有法律约束力的国际文件。北极理事会注定不会成为一个对北极事务做出权威决定并加以执行的国际机构。相反,其影响力体现在它能就新兴问题提供早期预警,提供受各方尊重的环境监测服务……北极理事会对现有做法的调整应寻求加强上述形式的影响,同时避免破坏其重要贡献的调整和变化。”[37]

如果说,北极理事会在北极治理中起着重要的早期预警作用,那么原住民组织可以看作在北极理事会中起到早期预警作用的“金丝雀”,是北极理事会在北极事务中的“吹哨人”。北极原住民组织与北极社区有着极为紧密的联系,扎根于社区的原住民组织拥有多种渠道接触在北极特定情境和议题中生活的亲历者。通过这些具有一手资料的讲述者,北极原住民组织得以获取兼具“可靠性”与“唯一性”的信息。这些由“生活受到影响的人们所讲述的经历”所构成的原始信息,使得原住民组织始终处于北极事务的最前沿。在此基础上,具有强大信息生产能力的原住民组织通过对这些收集来的信息进行选择与加工,实现信息的再生产,最终通过适合的契机,实现信息的“轰动性”公布。最后,北极原住民组织跨国倡议网络确保这些“信息”能够被网络内的所有原住民组织共同分享,在最短的时间内发挥最大影响作用。笔者在前文分析的原住民组织对于持久有机污染物(POPs)采取的一系列措施和运动,就是其典型事例。

五、信息时代北极原住民组织对中国参与北极治理的启示席卷全球的信息流已经将北极带入信息时代。作为北极治理的风向标,北极原住民组织跨国倡议网络的建立和发展揭示了北极治理的未来发展方向。作为北极治理的重要利益攸关方,面对信息时代日新月异的北极治理,中国可以在多个方面采取有效措施。

(一) 关注北极治理中的信息权力博弈,提升自身信息要素竞争力进入21世纪第二个十年,北极与域外世界的联系越来越紧密。这种联系往往是双向的,一方面北极事务对于全球气候变化、航运开发前景、全球能源开发市场等领域的影响力在加强,另一方面更为多元的参与主体更加积极地参与北极治理中。与20世纪90年代前的北极地缘局势相比,中国成为21世纪北极地缘政治格局的最大变数。有相当一部分学者认为,“未来十年北极国际政治舞台的主角将是中国、俄罗斯和美国”。[38]作为当前北极事务中引人关注的参与主体之一,中国需要正确认识处于变迁阶段的北极事务发展态势。首先,北极治理正在脱离20世纪90年代的“北极例外论”基石,无视在北极治理中日趋明显的大国政治发展态势显然是不明智的。与此同时,我们也应该看到在北极治理中的大国政治回归并不是简单地重回20世纪90年代两极对抗时期的北极地缘局势,当前北极并不具备重回武装冲突区的可能。换言之,与此前围绕军事权力、政治权力展开的权力博弈相比,在北极治理中新的大国竞争带来的权力博弈将更为复杂,其中的突出表现即信息权力要素的竞争和博弈。

作为信息时代一种新的权力要素,信息权力同时具备传统国家权力观的特征,又被赋予信息的特性,是软权力和硬权力的结合体。[39]今天,信息比以往任何时候都更具有威力,信息权力超越传统权力,成为比传统权力更有活力的权力。[40]信息权力是国际政治未来权力的发展方向,通过提升信息权力,增强全球治理影响力,是行为主体在信息时代参与全球治理的重要方向。原住民组织在北极治理中的发展和参与历程,深刻揭示了信息权力在北极治理中的重要性。基于当前北极治理发展趋势,信息权力要素在北极治理中的影响力正在日益提升。与美俄这两个传统北极大国相比,中国在北极治理的传统权力要素竞争中处于明显的劣势,这凸显了信息权力对于中国参与北极治理的重要性。

新世纪以来,中国在信息产业上取得了巨大的进步,从世界通信技术的追随者一跃成为5G时代的引领者。据韩国电子信息通信产业振兴院发布的《全球电子产业主要国家生产动向分析报告》数据显示,截止到2018年,我国电子产业生产高达7172.66亿美元,位列全球第一。依托快速发展的信息产业和不断增强的信息能力,我国已经成为在全球治理中信息权力竞争的佼佼者。作为掌控全球信息要素的节点国家,中国应充分发挥自身所具备的全球信息优势,加强对北极地区的信息投放。在具备强大信息技术硬件的基础上,中国还拥有大量的北极问题研究专家,科学家团体已经成为仅次于政府主体的中国北极事务参与方。信息生产与加工的终极形态是生产“知识”,即信息生产力实际是围绕以知识的生产、创新、传播、应用为核心的新范畴。[41]基欧汉认为知识是能力,能力是获得你想要的结果的行动能力或拥有资源的资源能力,而资源能力往往与想要的结果的能力联系在一起。[42]简言之,生产知识可以帮助你直接或间接地获得想要的结果。因此,我国应充分利用自身的人才优势,加强北极治理相关知识生产,打造中国参与的北极治理知识体系。通过充分融合我国信息技术硬件与北极知识生产软件上的优势,进一步加强中国在北极治理中的信息生产、获取和掌控能力,弥补我国在北极地区的信息权力短板,提升中国在北极治理信息权力角逐中的竞争力。

(二) 建立与北极原住民组织的制度性联络机制,加强与北极原住民组织的合作灵活的跨国伞状组织结构为原住民组织带来了宽广的信息获取尺度和快速整合反馈信息要素的流通渠道。与北极治理的其他参与主体相比,北极原住民组织的组织特点使其更为适应信息时代的权力变化。借助自身信息权力优势,北极原住民政府组织有望在次区域—区域—国际尺度上打造新的信息沟通模式,成为在北极治理中多尺度间的信息润滑剂。随着2018年我国《中国的北极政策》白皮书的出台,中国为达成积极参与北极事务、保障我国北极利益等目标,都亟待深入了解北极原住民组织,与之建立良好的合作活动机制。目前,我国已经确立政府主导的线性北极事务管理机制,然而,在政府主导下,以规则内化为主的碎片式分割治理方式,导致我国北极事务参与机制权责划分不明晰,尚无专门机构对接北极原住民组织。我国应尽快明确对接北极原住民组织的职能部门,重视北极原住民组织间的跨国网络治理结构,关注具有节点意义的原住民组织,努力构建中国与北极原住民组织的合作信任机制。作为一种增量的社会资本,信任是合作的基础和前提,[43]建立相互信任和发展制度规则,对于解决社会困境至关重要,[44](P30)信任关系的形成与合作方式的建立决定了当代治理成功与否。对于国家治理而言,信任机制的建立需要以政府主体为代表的被信任主体吸纳不信任的整治形式,并内化制度化不信任,以及提升自身的伦理坚持性和道德诉求等。对于全球治理而言,被信任主体对于其他行为体的制度化吸纳,在很多情况下难以成行,这使得被信任主体需要转变运行路径,在针对特定行为体的深度理解和分析的基础上,提前规避可能出现的在双方合作中的不信任困境。当前,在北极原住民组织之间已经建立了链接各参与主体的外部制度性网络组织结构。以六个具备北极理事会永久参与者地位的原住民组织为支点,涉及北极事务的原住民组织之间已经在治理实践中实现了信息沟通、资源互置、相互合作等事项。

基于笔者对北极原住民组织建立的跨国倡议网络分析可以看到,在以六个北极原住民组织为支点的北极事务跨国治理网络中,部分原住民组织发挥了重要的节点作用。具备节点属性的北极原住民组织往往具备较高的信息权力,这是其可以指导和影响其他北极原住民组织的治理策略和参与工具,在一定程度上直接影响了北极原住民组织的未来发展方向。因此,中国在与北极原住民组织建立制度性合作时,需要重视北极原住民组织间的跨国网络治理结构,并且对于具备节点意义的北极原住民组织投入更多注意力。在北极原住民组织发展历程的不同阶段,因纽特环北极理事会均起到了极为重要的作用,在很大程度上引导和构建了北极原住民组织间的主动式回飞镖模式以及乒乓球运行模式。因此,中国需要意识到因纽特环北极理事会在北极原住民组织中的独特地位,对该组织给予更多关注,力图与因纽特环北极理事会建立突破性互动合作关系。我国在重视因纽特环北极理事会的同时,应该认识到北极原住民组织间网络组织结构的整体性,把握好以因纽特环北极理事会为北极原住民组织突破点,以及与其他北极原住民组织沟通合作关系之间的动态平衡。在重视具备独特价值的北极原住民组织个体的同时,不应该忽视北极原住民组织间所具有的集体意识,进而避免在北极原住民组织中产生我国“分化”“挑拨”北极原住民组织间合作关系的误解,以真诚的态度向北极原住民组织展现我国的合作意向,建立中国与北极原住民组织间的合作互信。

六、结语作为全球治理的重要组成部分,北极治理的未来发展趋势非常引人注目。以美国、俄罗斯、加拿大为首的北极八国是当今世界工业化程度最高的国家之一,高度发达的工业社会为非政府组织的孕育与发展提供了社会基础。国际大环境与北极区域小环境的双重影响,推动北极原住民组织快速发展,并成功将自身打造成北极治理中不可忽视的合法参与者。当前,北极原住民组织已经成为北极治理的排头兵与风向标。以回飞镖模式和乒乓球模式为代表的原住民组织行动策略的成功实施,标志着基于信息要素产生的新的信息权力已经打破了工业时代质能权力所造就的北极治理权力结构。信息时代的大潮已经席卷北极,对于信息要素的把控成为影响北极治理参与的核心要素之一。作为北极利益攸关方,中国需要集中精力面对信息时代北极治理的诸多新挑战。对此,中国可以通过充分发挥自身已有信息优势,提升基于信息要素的行动策略运用能力,以及与北极原住民组织构建制度性联系等措施,提前布局信息时代的北极治理,为维护自身北极利益奠定良好的基础。

| [1] |

Heininen L, Southcott C. Globalization and the Circumpolar North[M]. Fairbanks: University of Alaska Press, 2010.

(  0) 0) |

| [2] |

Pompeo M R. Looking North: Sharpening America's Arctic Focus[EB]. U.S. Department of State, May 6, 2019, https://2017-2021.state.gov/looking-north-sharpening-americas-arctic-focus/index.html, 2019-05-06/2022-10-23.

(  0) 0) |

| [3] |

邓贝西, 张侠. 俄美北极关系视角下的北极地缘政治发展分析[J]. 太平洋学报, 2015, (11): 38-44. (  0) 0) |

| [4] |

于宏源. 非国家行为体在全球治理中权力的变化: 以环境气候领域国际非政府组织为分析中心[J]. 国际论坛, 2018, (2): 1-7. (  0) 0) |

| [5] |

潘敏. 北极原住民研究[M]. 北京: 时事出版社, 2012.

(  0) 0) |

| [6] |

张剑荆. 舆论嵌入与信息政治的兴起[J]. 公共外交季刊, 2017, (3): 35-43. (  0) 0) |

| [7] |

Union of International Associations, International Organizations Search[EB]. https://uia.org/ybio.

(  0) 0) |

| [8] |

叶江. 试论北极区域原住民非政府组织在北极治理中的作用与影响[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2013, (7): 21-26. (  0) 0) |

| [9] |

Shadian J. Remarking Arctic governance: the construction of an Arctic Inuit Polity[J]. Polar Record, 2006, (3): 250.

(  0) 0) |

| [10] |

Brunetjailly E. Borderlands: Comparing Border Security in North America and Europe[M]. University of Ottawa Press, 2007.

(  0) 0) |

| [11] |

Abele F, Rodon T. Inuit diplomacy in the global ERA: The strengths of multilateral internationalism[J]. Canadian Foreign Policy Journal, 2007, (3): 56.

(  0) 0) |

| [12] |

Wilson G N. Inuit Diplomacy in the Circumpolar North[J]. Canadian Foreign Policy Journal, 2007, (3): 77.

(  0) 0) |

| [13] |

张卫平. 智能时代: 人类与比特共舞的未来[J]. 世界科学, 2017, (10): 1. (  0) 0) |

| [14] |

Wilson Rowe E. "Arctic Governance: Power in Cross-border Cooperation[M]. Manchester University Press, 2018.

(  0) 0) |

| [15] |

邹磊磊, 付玉. 北极原住民的权益诉求——气候变化下北极原住民的应对与抗争[J]. 世界民族, 2017, (4): 103-110. (  0) 0) |

| [16] |

栾建平, 瞿琼. 北极原住民: 中国深度参与北极治理的路径选择[J]. 河北学刊, 2019, (6): 201-206. (  0) 0) |

| [17] |

李晓玲. 论信息生态环境的影响因素和建设管理[J]. 情报杂志, 2003, (7): 94-95. (  0) 0) |

| [18] |

玛格丽特. E. 凯克著, 韩召颖译. 超越国界的活动家: 国际政治中的倡议网络[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [19] |

韩召颖, 高婉妮. 论跨国倡议网络的作用-以美国和墨西哥劳工运动合作为例[J]. 世界经济与政治, 2012, (7): 64-79. (  0) 0) |

| [20] |

Indigenous Voices "Marginalized" at Arctic Council: Inuit leaders[EB]. https://ipolitics.ca/2011/11/07/indigenous-voices-marginalized-at-arctic-council-inuit-leaders, 2011-11-07/2022-10-19.

(  0) 0) |

| [21] |

黄岩, 文锦. 代工产业、跨国倡议网络与中国劳动政治的转型[J]. 社会科学家, 2010, (10): 59-62. (  0) 0) |

| [22] |

Bailey R A. The Arctic Pilot Project[EB]. https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0165232X83900721/first-page-pdf.

(  0) 0) |

| [23] |

Arctic Pilot Project. Climate Policy Watcher[EB]. https://www.climate-policy-watcher.org/canadian-arctic/arctic-pilot-project.html.

(  0) 0) |

| [24] |

Zippel K. Transnational advocacy networks and policy cycles in the European Union: The case of sexual harassment[J]. State & Society, 2004, (11): 57-60.

(  0) 0) |

| [25] |

孙凯. 机制变迁、多层治理与北极治理的未来[J]. 外交评论, 2017, (3): 109-129. (  0) 0) |

| [26] |

赵进平, 史久新, 王召民. 北极海冰减退引起的北极放大机理与全球气候效应[J]. 地球科学进展, 2015, (9): 985-995. (  0) 0) |

| [27] |

劳齐斌, 矫立萍, 陈法锦. 北极区域传统和新型POPs研究进展[J]. 地球科学进展, 2017, (2): 128-138. (  0) 0) |

| [28] |

Arctic Pollution Issues: A State of the Arctic Environment Report[EB]. https://www.amap.no/documents/download/67/inline.

(  0) 0) |

| [29] |

Fenge T, Downie D L. Northern Lights Against POPs: Combatting Toxic Threats in the Arctic[M]. MQUP, 2003.

(  0) 0) |

| [30] |

Inuit Applaud Canada's Leadership And The Global Effort To Eliminate Toxic Substances, Inuit Circumpolar Council Canada[EB]. https://www.inuitcircumpolar.com/press-releases/inuit-applaud-canadas-leadership-and-the-global-effort-to-eliminate-toxic-substances.

(  0) 0) |

| [31] |

The Fairbanks Declaration 2017[EB]. https://www.arctictoday.com/wp-content/uploads/2019/02/fairbanks-declaration.pdf.

(  0) 0) |

| [32] |

Joseph S, Nye Jr, William A. Owens America's Information Edge[J]. Foreign Affairs, 1996, (2): 22-23.

(  0) 0) |

| [33] |

Keohane R O, Nye Jr J S. Power and interdependence in the information age[J]. Foreign Affairs, 1998, (5): 81-94.

(  0) 0) |

| [34] |

Arctic Council. Arctic Council Strategic Plan 2021 to 2030[EB]. https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374.2601.

(  0) 0) |

| [35] |

肖洋. 北极治理的国际制度竞争与权威构建[J]. 东北亚论坛, 2022, (3): 92-107. (  0) 0) |

| [36] |

韩召颖. 非政府组织·跨国倡议网络·国家主权——《超越国界的活动家: 国际政治中的倡议网络》述评[J]. 欧洲研究, 2006, (1): 144-151. (  0) 0) |

| [37] |

奥兰·扬, 杨剑, 安德烈·扎戈尔斯基. 新时期北极成为和平竞争区的发展逻辑[J]. 国际展望, 2022, (3): 1-21. (  0) 0) |

| [38] |

Pincus R. Three-way power dynamics in the Arctic[J]. Strategic Studies Quarterly, 2020, (14): 40-63.

(  0) 0) |

| [39] |

李川川. 国际政治中权力变移与信息权力内涵分析[J]. 改革与开放, 2014, (10): 44-47. (  0) 0) |

| [40] |

肖峰. 信息政治与政治信息主义[J]. 中国青年社会科学, 2010, (1): 62-68. (  0) 0) |

| [41] |

刘珺. 知识传播与信息生产力[J]. 情报探索, 2007, (5): 38-40. (  0) 0) |

| [42] |

罗伯特·O·基欧汉, 约瑟夫·S·奈. 信息时代的权力与相互依赖[J]. 马克思主义与现实, 2001, (2): 70-74. (  0) 0) |

| [43] |

史云贵, 欧晴. 社会管理创新中政府与非政府组织合作治理的路径创新论析[J]. 社会科学, 2013, (4): 25-32. (  0) 0) |

| [44] |

王亚华. 增进公共事务治理: 奥斯特罗姆学术探微与应用[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.

(  0) 0) |

2023

2023