2. 青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100

2. Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China

信息化、经济全球化和区域一体化是当今世界经济的重要特征。基于旅游业综合性与开放性特征,适应经济环境变化,加快城市旅游网络化、促进旅游创新与提升旅游绩效已成为促进区域旅游经济发展的客观要求。目前,我国在发展城市旅游网络、促进旅游创新与提升旅游绩效的过程中,出现了诸如城市旅游网络运行效率低下、旅游创新能力欠缺与旅游绩效提升潜力不足等问题。由于网络组织的本质在于形成社会资本,并通过社会资本的三个维度“制度、关系与结构”对创新与绩效发挥作用,且三者具有明显的关联效应,所以加强城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效的关联协调研究,是寻求解决当前现实问题的重要突破口。

一、研究综述近年来,应“大旅游、大市场与大产业”的战略要求,区域城市旅游发展呈现出了网络化态势,出现了诸如珠江三角洲、长江三角洲和环渤海城市群,以及正在加速形成的辽宁中部、长(沙)株(洲)(湘)潭、中原城市群等一批具有城市旅游网络化雏形的区域。

作为建立在“关系网”基础之上的“社会资本”,是一种“非经济”和“非功利”的资本,是一种通过对“体制化关系网络”地占有而获取得实际的或潜在的资源集合体,而这种“体制化关系网络”是与网络会员制相联系的,获得这种会员身份就为个体赢得了“声望”,并进而为其获得物质的或象征的利益提供了保证。[1]相对于主体间通过契约形成得不稳定的双边关系,社会资本在于以“嵌入”(embedding)方式:关系嵌入、结构嵌入与制度嵌入,拓宽成员从网络组织中获取信息、资本、知识及服务等关键资源的机会,这些关键资源在促进创新与提升绩效能力方面具有重要作用。[2]换言之,社会资本运用得当,将会提升主体的高效能产性,从一系列关系中自然增长出来的社会资本,在程度上要远远超过作为资本对象的个体所拥有的资本。[3]

将社会资本理论应用到城市旅游网络的研究中之所以可行且富有研究价值,究其原因在于:(1)社会资本理论能够实现微观和宏观的衔接,是化解“集体困境”的一种有效机制,是目前区域旅游经济发展所必须依赖的结构与制度安排,是分析城市旅游网络信息交流、知识转化等创新活动的一个新视角。(2)社会资本理论与区域城市旅游一体化发展相契合。区域城市旅游一体化发展主要是从整体出发,强调公共性物质地获取与共享。而区域城市旅游网络成员彼此之间的信任以及成员对区域旅游经济的积极参与将在一定程度上构成有助于整个区域旅游经济发展的社会资本。(3)中国社会的某些传统特质赋予了社会资本研究合适的土壤。中国文化强调社会的优先地位,强调制度、关系与结构在资源配置中发挥得重要作用。

目前,关于城市旅游网络的相关研究,成果主要集中在内涵、结构、协调与整合等方面。如郑旗运用协同理论,研究了长株潭城市群旅游协同发展的相关问题;[4]虞虎等分析了江淮城市群的旅游经济网络空间结构特征及旅游地空间发展模式;[5]既有成果或许会涉及社会资本的某方面,但是,从社会资本(制度嵌入、关系嵌入与结构嵌入)的角度,全面、系统地对城市旅游网络展开的研究成果鲜少。

由于社会资本在城市旅游网络的应用与研究尚处于学术前沿问题,故目前关于社会资本、旅游创新与旅游绩效的关联研究成果也仅零星地存在于社会资本的制度嵌入、关系嵌入与结构嵌入的某方面与旅游创新或旅游绩效的关联或者旅游创新与旅游绩效的关系的层面上。如余凤龙借助相关数据分析得出,制度变迁程度与我国旅游总收入以及与区域旅游外汇收入之间,都有较显著的正相关性,在一定程度上,验证了制度变迁是中国旅游发展和区域旅游差距产生的重要内生变量。[6]朱惠斌以广东为例,运用旅游关联网络的联系强度、网络分布度与差异度等方法,研究了转型期城市旅游关联网络结构的时空演变与空间结构对城市旅游绩效的影响。[7]方叶林等运用社会网络分析方法,构建了长三角各地区旅游经济联系的网络矩阵,并分析了长三角城市旅游网络结构差异对城市旅游绩效的影响。[8]Arja从地理学和经济学的角度实证考察了城市体系在区域经济发展中作用的基础上,提出了区域经济发展的创新扩散理论,指出创新在大范围内的等级扩散及横向扩展将带来城市与区域的经济增长与收入提高。[9]宋慧林等分析了中国区域旅游创新与旅游经济增长的关系,发现中国区域旅游创新与旅游经济增长呈现显著的空间集聚性;并指出旅游创新不仅推动当地旅游经济的增长,而且还通过空间传导机制对邻近区域的旅游经济产生正向的溢出效应。[10]

综上分析,目前,尽管城市旅游网络、旅游创新与旅游绩效的相关问题已引起了学界的广泛关注,但既有研究成果尚存在以下不足:(1)社会资本作为一种理论范式,当前的相关研究大多集中于企业网络中,缺乏在城市旅游网络中的应用与研究。(2)对城市旅游网络研究大多限于空间结构的分析与优化上,缺乏对旅游经济环境、政策等外部性因素以及与旅游创新、旅游绩效的关联研究。(3)对区域旅游创新的研究多集中于区域合作与一体化的机制创新上,既缺乏一个清晰的可度量旅游创新源自网络特性社会资本的研究模型,也缺乏一种通过旅游创新改善社会资本以提升旅游绩效的研究思路。

二、研究对象与数据解析 (一) 研究对象山东省东临海洋,西靠大陆,共有17个地级市,水平地形分为半岛和大陆两部分。由于地域辽阔,城市间的旅游资源、空间结构、所接受的政策支持、旅游创新程度,以及旅游发展状况等差异明显,具有显著的网络化特征,因此,将山东省城市旅游网络作为研究对象来分析社会资本、旅游创新与旅游绩效的关联协调问题更具有代表性,所形成的结论对其他区域城市旅游网络发展更具有借鉴性。

(二) 耦合系统指标体系建构将山东省城市旅游网络的耦合系统分为社会资本、旅游创新与旅游绩效三个子系统。其中,社会资本通过制度、关系与结构三个指标类型表征。耦合系统下具体的指标、单位与权重分配,见表 1。

|

|

表 1 评价指标体系及相应权重 |

1、制度

对山东省城市旅游网络发挥作用的制度可分为正式制度与非正式制度。其中,鉴于数据的可获取性,正式制度的指标选择限于国家或山东省所出台的有利于区域发展的经济政策。非正式制度指标选择是基于省内城市旅游间所形成的子群分析。具体量化过程为:将近年来归属于国家或山东省各类经济区(如山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、省会城市群经济圈以及西部经济隆起带)范围内的城市,视为受正式制度的影响较大;将归属于各子群①(c=10下完备子群)的城市,视为受非正式制度的影响较大。由于无论是正式制度还是非正式制度,受到制度覆盖的城市,相对其他城市而言,更易获得优惠政策的支持以及优先发展的资源与机遇,故每被覆盖一次赋值为1。关于权重赋值②,在一级权重方面:由于网络组织相对于其他一体化组织的最大特点是在制度基础之上的自组织形式,也就是说成员间的互动关系所形成的非正式制度对网络运行发挥更积极的作用,因此,对正式制度的权重赋值为0.4,对非正式制度的权重赋值为0.6。在二级权重方面:由于相对山东省政府而言,国家出台的区域发展政策启动时间早、支撑力度大,以及整合资源能力强等,在促进相关区域旅游经济发展方面更具有主导作用,故凡是国家政策的权重赋值为0.6,山东省政策的权重赋值为0.4。

① c为网络组织完备子群的临界值。关于子群分析, 主要参照了作者2014年主持的山东省软科学一般项目(2014RKE29003)的研究成果。

② 关于权重赋值,在查阅既有相关研究文献的基础上,征求了相关专家的建议,多数专家支持此赋值。

2、关系

为实现旅游资源在自然禀赋以及文化内涵上的连续性,区域内城市间的旅游需要协同发展,其结果会形成强度不同的经济关系。目前,学界普遍利用万有引力定律模型,采用旅游绩效指标(如城市旅游收入与旅游人数等),分析城市旅游间的关系强度。然而,由于城市旅游网络强调城市对旅游的基础性作用,侧重于分析城市特有的旅游资源、基础设施,以及交通等对旅游发展的支撑功能,故单纯地利用旅游绩效指标作为测度因子并不能揭示城市旅游网络组织的内在本质。本文将从产生旅游吸引力的根源,即采用各城市旅游资源潜在价值、基础设施潜在价值与城市间空间距离作为建立关系的指标,在修正与完善万有引力定律③的基础上,对城市旅游间的关系强度进行测度,以客观地反映区域城市间旅游的引致因素——经济关联的内在逻辑。

③ 关于修正与完善万有引力定律以及指标选取的相关分析,基于篇幅所限,具体请参见《区域城市旅游网络组织结构分析——以山东省为例》(石建中,中国海洋大学学报, 2015年第一期)。

3、结构

城市旅游网络下,各种嵌入关系地相互作用导致各城市所处的地位与作用各不相同,即存在网络结构性差异,主要通过结构洞、个体网密度、有效规模率、中心/边缘以及块等方面进行描述与刻画(Ronald Burt)。城市旅游网络的结构性差异将会影响各城市对信息和资源的控制程度,进而会影响旅游创新与旅游绩效。利用社会网络分析工具Ucinet 6.0 for windows,对山东省17市旅游网络的关系强度进行了一系列形式(正交化、对称化及二值化等)地数据转换,得出了相应的网络结构指标值。

4、旅游创新与旅游绩效

旅游创新作为中介变量,通常是建立在知识、信息地逐步积累和充分交流的基础之上的,主要体现于旅游创新成果上,故采用旅游论文数(篇)、旅游专利数(项)与旅游毕业生数(人)来表征。旅游绩效用于反映当地旅游业的发展状况,主要通过旅游总收入占服务业增加值比重(%)、接待境内游客(万人)、接待境外游客(万人)、国内旅游总收入(亿元)与旅游创汇收入(亿元)来表征。相关数据来源于中国知网、中国国家知识产权局专利检索数据库、山东省49所本科高校官网、山东省旅游政务网,以及各地市旅游年鉴等。

按照上述耦合系统指标体系的解构思路,得到了山东省城市旅游网络下社会资本(制度、关系与结构)、旅游创新与旅游绩效的各指标数值,见表 2。

|

|

表 2 山东省城市旅游网络下社会资本(制度、关系强度与结构)、旅游创新与创新绩效指标 |

由于城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效是三个不同但又相互影响的子系统,因此,可以采用几何平均法和线性加权法对各子系统进行评价,函数为Up,定义ui为指标函数,如式(1)所示:

| $ {U_p} = \sum\limits_{i = 1}^n {{\lambda _i}{u_i}} \left( {p = 1, 2, 3} \right), \sum\limits_{i = 1}^n {{\lambda _i} = 1} $ | (1) |

在式(1)中,U1、U2与U3分别代表城市旅游网络组织下社会资本、旅游创新与旅游绩效的综合评价函数;λi表示权重。

利用物理学中的容量耦合系统模型,可以建立多个系统相互作用的耦合度模型。n维子系统耦合度初始模型Cn,如式(2)所示:

| $ {C_n} = {\{ ({U_1}\cdot{U_2} \cdots {U_n})/[\prod ({U_i} + {U_j})]\} ^{1/n}} $ | (2) |

在式(2)中,Cn为耦合度函数,用以评价子系统之间的耦合程度。由公式(2)可以得到三个子系统耦合度评价函数,如式(3)所示:

| $ {C_{1, 2, 3}} = {\{ ({U_1}\cdot{U_2}\cdot{U_3})/[({U_1} + {U_2})\cdot({U_1} + {U_3})\cdot({U_2} + {U_3})]\} ^{1/3}} $ | (3) |

为了全面评价三个系统之间的耦合程度,还需要进行两两分析,由式(3)易知:

| $ {C_{1, 2}} = {[({U_1} \times {U_2})/{({U_1} + {U_2})^2}]^{1/2}} $ | (4) |

| $ {C_{1, 3}} = {[({U_1} \times {U_3})/{({U_1} + {U_3})^2}]^{1/2}} $ | (5) |

| $ {C_{2, 3}} = {[({U_2} \times {U_3})/{({U_2} + {U_3})^2}]^{1/2}} $ | (6) |

借鉴相关学者的研究成果,为了避免即使n个系统发展水平均较低但仍可得到n个系统协调度较高的结果,可以对耦合度模型进一步优化,如式(7)所示:

| $ {D_n} = {[{C_n} \times {T_n}]^k}, {T_n} = {\alpha _n}{U_1} + {\beta _n}{U_2} + {\gamma _n}{U_3} $ | (7) |

在式(7)中,Dn代表系统间的耦合协调度;Tn为协调指数;α、β和γ为调和权重,表示所代表的子系统对于整体耦合系统耦合效率的贡献度;k为待定系数,通常取值0.5。[11-12]

依据式(7),三系统之间的协调指数Tn,可以用式(8)-式(11)计算:

| $ {T_{1, 2}} = \alpha {U_1} + \beta {U_2} $ | (8) |

| $ {T_{1, 3}} = \alpha {U_1} + \gamma {U_3} $ | (9) |

| $ {T_{2, 3}} = \beta {U_2} + \gamma {U_3} $ | (10) |

| $ {T_{1, 2, 3}} = \alpha {U_1} + \beta {U_2} + \gamma {U_3} $ | (11) |

在计算T1, 2时,考虑到城市旅游网络下的社会资本主要是通过规范、信任和协调等机制对城市创新产生影响,而旅游创新除了受社会资本的影响外,还受技术环境和人力资本地影响,故将α和β分别赋值0.4和0.6。在计算T2, 3时,由于旅游绩效是一个综合性指标,除了受旅游创新地影响外,还受经济环境、产业环境及国际环境等众多因素地影响,也就是说,旅游创新是影响旅游绩效的一个重要方面而不是全部,因此,将β和γ分别赋值0.4和0.6。在计算T1, 3时,理论上讲,旅游创新是旅游业可持续发展的源泉与动力,为了突出对旅游创新的测量意义,将α和γ分别赋值0.3和0.7。按上述逻辑,在计算T1, 2, 3时,将α、β和γ分别赋值0.2、0.3和0.5。上述赋值,在调和权重的大小时,尽量避免了赋值差异过大,主要是降低计算出的耦合协调度更接近于赋值过大的子系统的评价函数Up所造成系统误差。需要说明的是,调和权重的实际赋值情况,难以做到严格意义上的衡量,该技术点尚待进一步研究。

(二) 数据处理方式有效规模率、个体网密度、约束度、中心/边缘四个指标均已进行了无量纲处理。其中,有效规模率、中心/边缘为正向指标,个体网密度、约束度为负向指标。为了便于研究,将表 2中的负向指标正向化处理,如式(12)所示:

| $ {x^\prime }_{ij} = [\frac{{{\rm{max}}({x_{1j}}, {x_{2j}}, \cdots, {x_{17j}})-{x_{ij}}}}{{{\rm{max}}({x_{1j}}, {x_{2j}}, \cdots, {x_{17j}})-{\rm{min}}({x_{1j}}, {x_{2j}}, \cdots, {x_{17j}})}}] $ | (12) |

在式(12)中,i代表城市,且i∈(1, 2, …, 17)。j代表评价指标。

为了统一单位,便于计算分析,对表 2的相关指标进行了标准化处理。标准化公式如式(13)所示:

| $ {A_{ij}} = {a_{ij}}/{\rm{max}}({a_{ij}}) $ | (13) |

在式(13)中,i代表城市,且i∈(1, 2, …, 17)。j代表评价指标,且j∈(1, 2, …, 16)。

(三) 数据结果与分析依据标准化后的数据,利用式(1)至式(13),可以计算出社会资本、旅游创新与旅游绩效各子系统的评价值及子系统间的各种耦合度,见表 3。

|

|

表 3 社会资本、旅游创新与旅游绩效的评价值及子系统间的各种耦合度 |

1、子系统的评价值

如表 3-a所示,山东省城市旅游网络下各城市社会资本(U1)、旅游创新(U2)与旅游绩效(U3)的子系统评价值的分项测算中,不同城市的表现差异明显,反映了城市旅游发展的非均衡性。其中,社会资本(U1)下表现较好的城市有泰安(0.870)、青岛(0.850)、济南(0.804)、潍坊(0.768)、淄博(0.692)、济宁(0.649)与烟台(0.611),其余的城市都表现较差,其中菏泽(0.141)与莱芜(0.141)表现最差。由于社会资本是制度、关系与结构的综合体现,因此,拥有社会资本越多的城市,客观地反映了其在城市旅游网络下所处的地位、拥有的旅游资源与基础设施及受到的政策支撑相对其他城市而言更具有优势。旅游创新(U2)下表现良好的城市有济南(0.848)、青岛(0.734)、烟台(0.475)、潍坊(0.343)与泰安(0.253),而其他城市均表现较差。旅游创新测度值较高的城市,说明其在城市旅游网络下对人才培养、科研成果与研究专利等相对其他城市而言重视程度较高,旅游创新成果较多。旅游绩效(U3)下表现较好的城市有青岛(0.9200)、烟台(0.634)、泰安(0.569)、济宁(0.500)、威海(0.482)与济南(0.460)等。旅游绩效测度值较高的城市,说明其在城市旅游网络下在接待国内外游客、国内外旅游收入及创汇收入等方面表现突出。

值得注意的是,即使同一城市的社会资本(U1)、旅游创新(U2)与旅游绩效(U3)在山东省城市旅游网络下的评价值表现也并不完全一致,有的子系统评价值相对较高,有的子系统评价值相对较低,存在高低混合的状况。如淄博的社会资本为0.692,在省内居领先水平,但旅游创新为0.011,在省内处于落后水平;济宁的社会资本(0.649)和旅游绩效(0.500)较好,但旅游创新(0.118)表现较差。同一城市的社会资本(U1)、旅游创新(U2)与旅游绩效(U3)的表现参差不齐,最终将体现于子系统间耦合协调的各种状况上。当然,表现相对较差的子系统自然也就成了子系统间耦合失调的根本原因。

2、社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合度

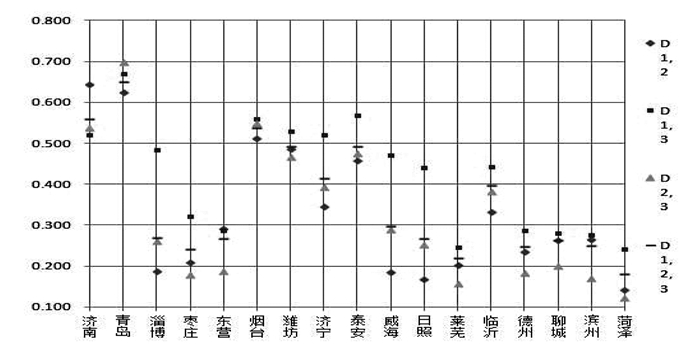

表 3测算出了山东省城市旅游网络下城市社会资本、旅游创新与旅游绩效的各种耦合度。为了直观地比较城市间的耦合度—D1, 2、D1, 3、D2, 3与D1, 2, 3,明晰当前山东省城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效之间各种耦合状况的内在本质,对表 3中的各种耦合度绘制了散点分布图,参见图 1。

|

图 1 各城市耦合协调度 |

如图 1所示,D1, 2、D1, 3、D2, 3与D1, 2, 3的总体水平反映了城市间社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合状况具有一定的层次性。其中,耦合度均高的城市有济南、青岛和烟台,说明这三个城市的社会资本、旅游创新与旅游绩效之间存在良好的互动关系。D1, 2、D1, 3、D2, 3与D1, 2, 3均差的城市有枣庄、东营、莱芜、德州、聊城、滨州和菏泽,说明这七个城市的社会资本、旅游创新与旅游绩效之间互动关系均较差。D1, 2、D1, 3、D2, 3与D1, 2, 3处于中间状态的城市有烟台、潍坊、济宁、泰安与临沂,说明这五个城市的社会资本、旅游创新与旅游绩效之间的互动关系尚可。

从城市间社会资本、旅游创新与旅游绩效的各种耦合关系地比较来看,首先,D1, 2或D2, 3优于D1, 3、D1, 2, 3的城市只有济南与青岛,说明这两个城市对旅游创新关联的重视程度明显高于其他城市,也间接地反映了旅游创新对社会资本积累、旅游绩效提升的积极作用。其次,除济南与青岛外,其他城市D1, 3都不同程度地优于D1, 2、D2, 3或D1, 2, 3,虽然一定程度上说明了这些城市的社会资本与旅游绩效的关联表现出了较好的水平,但也突出地反映了当前城市旅游绩效主要依赖旅游资源、基础设施等硬件支撑与政策支持的发展模式,缺乏与旅游创新地关联,导致与旅游创新的各种耦合都表现了较差的水平,其中表现最差的是淄博、济宁、威海与日照。毋庸置疑,对旅游创新关联的不重视将成为影响未来区域旅游经济可持续发展的重要瓶颈。

参照廖重斌研究所得出的耦合度等级划分标准,得出山东省各城市社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合协调情况(见表 4)。[13]

|

|

表 4 山东省城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合协调评价 |

如表 4所示,从山东省城市旅游网络整体来看,在D1, 2、D1, 3、D2, 3与D1, 2, 3上,除济南、青岛与烟台,均表现出一定程度的耦合协调外,其他城市均存在不同程度的失调。造成山东省城市旅游网络下的各种耦合失调原因是多方面的,既有社会资本相对滞后型、也有旅游创新相对滞后型,也有旅游绩效相对滞后型。结合表 3、图 1与表 4可知,社会资本相对滞后型失调的城市,说明了该城市旅游发展主要受限于:或者是因城市现在的旅游资源与基础设施的相对落后且政策覆盖率低,如莱芜、德州、聊城与菏泽等;或者是因与其他城市缺乏有效地经济互动以致在网络中的相对位置不占优势,如枣庄、东营、威海与日照等。旅游绩效相对滞后型失调的城市,说明了该城市旅游发展主要受限于其旅游资源与基础设施的潜在价值或其在网络中拥有的结构优势等尚未得到充分地利用或开发,如潍坊、东营与淄博等,这也集中地反映了当前我国区域城市旅游尚处于单独发展,网络化程度较低,联动发展不足的现实问题。具有旅游创新相对滞后型失调的城市,说明了该城市旅游发展主要受限于其人才培养、旅游研究及旅游专利等方面的欠缺,如威海、菏泽、滨州、日照、淄博、枣庄与德州等。总体来看,社会资本相对滞后与旅游创新相对滞后是导致各种耦合失调的主要原因。同时,从严重失调出现的频率看,从多至少的排序是D2, 3、D1, 2、D1, 2, 3与D1, 3,反映了省内大部分城市旅游绩效与旅游创新的耦合状况存在的问题最为突出。

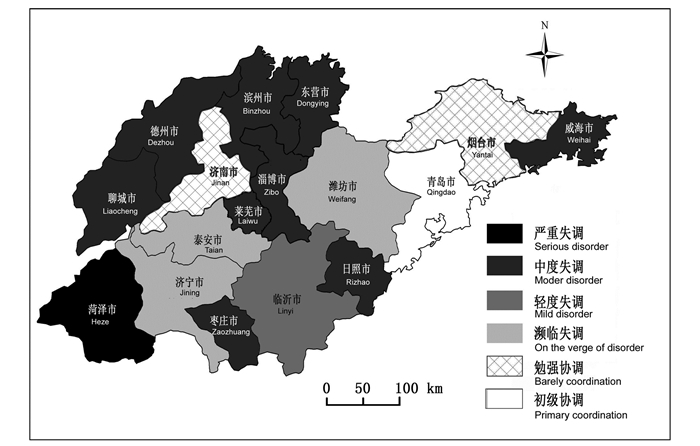

进一步,为了反映山东省城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合协调状况的空间分布,绘制了D1, 2, 3的空间分布图,见图 2。

|

图 2 D1, 2, 3空间分布图 |

如图 2所示,在D1, 2, 3方面,多数城市均存在不同程度的失调,但失调较为严重的城市多分布在内陆省际边缘。地处边缘的城市,与其他城市特别是与沿海城市建立关系需要较长的路径,客观上决定了这些城市即使拥有较好的旅游资源,也难以在网络中占据有利的地位,难以形成与累积丰富的社会资本,再加上对旅游创新的不重视,导致了三系统的耦合关联出现了较为严重的失调。

四、结论及建议在我国旅游业快速发展的过程中,区域城市旅游网络化日益明显。然而,作为网络组织本质内容的“社会资本”在城市旅游网络的研究或应用中却没有得到充分地重视。本文将社会资本理论应用到城市旅游网络的分析与研究中,一定程度上丰富与拓展了区域旅游经济学的研究内容。通过对山东省城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合分析,揭示了山东省城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效关联协调的核心问题,研究表明:

(1) 就社会资本、旅游创新与旅游绩效各子系统的评价值而言,一方面,城市间表现差异明显,反映了城市旅游发展的非均衡性;另一方面,同一城市的表现也存在高低混合的状况,表明城市旅游网络下的成员各具优势和劣势,在城市旅游网络中既有进一步释放经济能量的潜能,也有需要不断优化与完善的不足之处。总体来看,社会资本相对滞后与旅游创新相对滞后是造成省内大部分城市子系统间耦合失调的主要原因。这也意味着社会资本与旅游创新将是未来城市旅游网络发展中优先改进的重点。

(2) 城市间社会资本、旅游创新与旅游绩效的耦合情况差异明显。一方面,大部分城市的D1, 3都不同程度地优于D1, 2、D2, 3或D1, 2, 3,反映了当前城市旅游网络下旅游绩效对社会资本的依赖性。另一方面,社会资本、旅游创新与旅游绩效的三系统耦合D1, 2, 3,表现良好的是那些D1, 2、D2, 3值均较高,即社会资本或旅游绩效与旅游创新关联度高的城市,突出地反映了旅游创新对三系统耦合协调的重要性。综合以上两方面,可以进一步地说明旅游绩效只是城市旅游网络下社会资本与旅游创新的重要体现,并非区域经济持续发展的根本动因,而社会资本与旅游创新在发挥区域城市旅游网络功能以及克服城市旅游网络下各子系统耦合失调等方面显得更为重要。

(3) 社会资本、旅游创新与旅游绩效的三系统耦合失调普遍存在,一定程度上反映了城市旅游网络发展的不成熟,尚需三系统不断地优化与调整。对于分布在内陆省际边缘的城市,由于三系统耦合处于严重失调状态,若三系统耦合得不到有效改善的话,势必会成为区域旅游经济均衡发展的主要瓶颈,因此,改善省际边缘城市的社会资本、旅游创新与旅游绩效的关联状况必须应得到足够地重视。

我国区域城市旅游发展在过去较长的时间里,由于行政区划壁垒较高、城市旅游发展本位主义明显以及过于注重旅游绩效提升等原因,一定程度上忽视了社会资本与旅游创新的作用,使得目前区域城市旅游网络的功能不强以及城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效之间的耦合存在不同程度的失调现象。综上分析可知,相对强调提升旅游绩效,丰富与积累社会资本以及促进旅游创新将是城市旅游网络发展与有效运行的关键所在。换言之,加强区域旅游经济联动发展的政策支持、增强省际边缘城市对周边城市的嵌入关系,改善与优化城市旅游间的关系与结构以积累社会资本;通过人才培养、鼓励学术研究、增进旅游创新专利的产生与转化以促进旅游创新,是实现城市旅游网络下社会资本、旅游创新与旅游绩效的关联协调发展的主要思路与着眼点。

| [1] |

Akcomak S., Weel B. Social capital, innovation and growth: evidence from Europe[J]. European Economic Review, 2009, (42): 544-567.

(  0) 0) |

| [2] |

Laursen K. F., Masciarelli A.Prencipe. Regions matter: How localized social capital affects innovation and external knowledge acquisition[J]. Organization Science, 2012, (23): 177-193.

(  0) 0) |

| [3] |

Kolankiewicz, George. Social capital and social change[J]. British Journal of Sociology, 1997, (47): 112-156.

(  0) 0) |

| [4] |

郑旗. 长株潭城市群旅游协同发展研究[J]. 湖南社会科学, 2013, (3): 148-151. (  0) 0) |

| [5] |

虞虎, 陈田, 陆林, 等. 江淮城市群旅游经济网络空间结构与空间发展模式[J]. 地理科学进展, 2014, 33(2): 169-178. DOI:10.11820/dlkxjz.2014.02.003 (  0) 0) |

| [6] |

余凤龙, 黄振方, 曹芳东. 制度变迁对中国旅游经济增长的贡献——基于市场化进程的视角[J]. 旅游学刊, 2013, 28(7): 13-21. (  0) 0) |

| [7] |

方叶林, 黄震方, 涂玮. 社会网络视角下长三角城市旅游经济空间差异[J]. 热带地理, 2013, 33(2): 212-217. (  0) 0) |

| [8] |

朱惠斌. 转型期城市旅游关联网络结构的时空演变——以广东为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(4): 97-102. (  0) 0) |

| [9] |

Ar ja, Lemmetyinen and Frank M. Go. The key capabilities required for managing tourism business networks[J]. Tourism Management, 2009, (1): 31-40.

(  0) 0) |

| [10] |

宋慧林, 宋海岩. 中国旅游创新与旅游经济增长关系研究——基于空间面板数据模型[J]. 旅游科学, 2011, 25(2): 23-29. (  0) 0) |

| [11] |

生延超, 钟志平. 旅游产业与区域经济的耦合协调度研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(8): 26-31. (  0) 0) |

| [12] |

霍影. 战略性新兴产业、传统产业与区域经济空间协调发展度研究——基于三子系统耦合系统的分析框架[J]. 情报杂志, 2012, 31(12): 182-188. (  0) 0) |

| [13] |

廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999, 19(2): 171-177. (  0) 0) |

2018

2018