对于“中国人发现美洲说”听者往往嗤之以鼻,学界争议也颇大,远未达成共识。在此情况下, 我们一方面应坚持“百家齐鸣”的方针,适当鼓励科学存疑的学术精神来进行该领域的史学研究,而不是急于否定。

“中国人发现美洲说”出现以来,较有影响力的学说有“《山海经》美洲说”“殷人东渡说”“《梁书》扶桑国说”“法显发现美洲说”“郑和发现美洲说”等。但以上诸学说大都是因古籍记载的某处地点类似美洲进而论述得出结论,这些记载通常模棱两可,前人便往往对其主观臆想,孤立地将史料逐个生硬比附。但对其论证稍加研究,便发现其往往经不起推敲,故存在争议难以使人信服,这也是“中国人发现美洲说”不被主流学界所承认的重要原因之一。

本文与以往研究不同,并未单纯依靠史料分析得出论据,而是综合地方志、医药典籍以及气候、洋流、古地图、动植物学、外文资料等领域以立体的视角进行全面剖析,其最终目的并不是证明中国人早于哥伦布发现美洲,而是主要对其存在的可行性进行分析。寄此希望为该领域研究提供一个新的研究思路与视角,并提出一个新的观点:如果中国人曾发现过美洲,中国与美洲之间的交流,应起于14世纪。

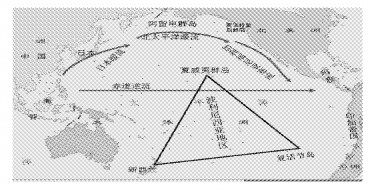

一、从洋流方面分析古代中国人到达美洲的可行性1992年一艘从中国出发的货船遭遇风暴,集装箱内装有2.9万只的黄色玩具鸭坠海,这只“鸭子舰队”兵分三路横渡太平洋到达美洲,有些竟自行漂流至原目的地美国西雅图海岸。[1]2011年3月,日本发生9级特大地震,一艘约长15米的无人渔船漂流上万公里至加拿大附近的夏洛特皇后群岛,后又折向美国海域,被其海岸警卫队击沉,此船当时被戏称为“鬼船”。[2]为何“鸭子舰队”和“鬼船”都能航行至美洲?原因就在于有洋流从中国、日本附近流向美洲,它们是日本暖流—北太平洋暖流—加利福尼亚寒流或沿赤道逆流,此外,40—60纬度之间的大陆西岸地区是盛行西风带,在洋流和西风共同作用下,“鬼船”和”鸭子舰队”漂至美洲。

人们以往把中国到美洲之间的距离设想的过于遥远,实际上中国至美国,现代轮船航行仅需半月,且至南北美洲之间均有岛链相连,距离大都不过几十公里,肉眼可及。两地之间的暖流具有流速快、流量大的特点,以日本暖流为例,其日均流速可达12—24海里。[3](P132)加之常年西风带,从中国至美洲,中国古代帆船横渡太平洋仅需约3个月。此外,暖流一线降水丰富,鱼群也随之漂游,食物并不匮乏。

|

中国古帆船也并不像西方学者所说的那样仅适合近海航行,无法远洋。唐代远洋船只船体大、吃水深、耐风涛,可乘五六百至千人,大历年间还开通了横渡东海直达日本的南路航线。[4](P138)宋代远洋船只至南海各国、阿拉伯、东非的航路基本上都是离岸远洋直航。[4](P145)1955年,周传钧等驾驶一条福建方头平底木帆船,从基隆港出发经横滨,6月17日再由横滨趁暖流横渡太平洋,于8月8日抵达旧金山,仅历时53天。[5]故理论上中国人有在新大陆发现之前到达美洲的可行性。

二、中国至美洲的南太平洋航线可行性分析学界以往把草本、医药典籍、图志等作为边缘史料,现在沦为了历史研究的点缀和陪衬。笔者查阅其大量相关史料发现,从14世纪始美洲作物便出现在中国的本草、医药典籍、图志等文献当中,而不是目前普遍认为的在16世纪后经西班牙、葡萄牙殖民者传入。

(一) 14—15世纪中国医药典籍记载的美洲作物花生起源于巴西、玻利维亚等国。[6](P4)1500年葡萄牙发现巴西,第一次到达东南亚的马六甲是1509年,葡萄牙人最早到达中国已是1513年。[7](P42-60)而西班牙人到达亚洲的时间更晚,是麦哲伦环球航行途径菲律宾的1521年。1525年版的《西印度纲要》与1535年版的《西印度自然通史》这两部书中首次报道了花生引入欧洲,[6](P4-5)但早在两国到达中国和东南亚之前,我国史料就明确有了花生的记载,据元代的《饮食须知》载:“落花生味甘,微苦,性平,形如香芋……近出一种落花生,诡名长生果……形似豆荚,子如蓬肉。”[8](卷4,P42)落花生即花生,在南方,花生也被称为长生果,文中“近出一种落花生”,说明花生是在成书时的元代传入不久。

可与《饮食须知》的落花生记载相印证的是弘治《常熟县志》(1499年),这是花生首次在地方志的明确记载。“三月栽,引蔓不甚长,俗云花落在地,而生子土中故名,霜后煮熟食之纯美。”。[9](卷1,P54)其作者杨子器于1496年任常熟县令之初便编纂《常熟县志》,于1499年农历三月完成,从“霜后煮熟食之纯美”可推测在1498年常熟就已有落花生。从文中“俗云……故名”可推断,既然俗云,想必花生也不是当时近几年内传入,花生传入中国应已有一段时间。《饮食须知》的作者贾铭是海宁人,海宁紧邻杭州、宁波这两个元代对外贸易口岸,而常熟、海宁两地相距仅150公里。贾铭本身也是“资雄海上”的商人,而正是在上述两地出现了花生最早的记载,故“近出一种落花生”,极有可能是来自海外。学界目前认为烟草于16世纪中后期传入我国。[10]但在弘治《常熟县志》即载有烟草条,并认为虞山南可用,山北不堪用。[9](卷1,P53)也不应为当时新近传入。

学界普遍认为南瓜原产于南美,最早见于《本草纲目》,明代引入中国。[11](卷28,P770)但元、明初文献也多次出现南瓜。如成书于明正统元年(1436年)的《滇南本草》记载:“南瓜,味甘,性温。主治补中气而宽利,多食发脚疾,及瘟病。”[12](卷1,P20)此外,据明景泰年间的《云南图经志》载:“嘉莲,双花共干,景泰五年夏产于滇之水云乡。蕃茄,有垂实三颗而同一蒂者,产于布政司之后圃,与嘉莲同时,识者以为丰年之兆,已而果然。”[13](卷1,P9)“与嘉莲同时”的景泰五年是1454年,即早于新大陆被发现的1492年,在云南布政使后花园就曾有种植蕃茄。

玉米也称玉蜀黍、番麦。目前认为玉米传入我国已有400多年历史的依据是嘉靖三十九年(1560)甘肃的《平凉府志》:“番麦,一曰西天麦,苗叶如蜀秫而肥短,末有穗如稻而非实……”[14](卷11,P13)但《饮食须知》也有记载:“玉蜀黍:即番麦,味甘性平。”[8](卷2,P13)《滇南本草》:“玉蜀黍,气味甘,平,无毒,主治调胃和中,祛湿,散火清热。”[12](卷1,P5)

除甘薯明代《农政全书》《闽小记》等文献有记述其传入中国的经过外[15](卷27,P422),[16](卷3,P123),花生、南瓜、玉米等美洲作物传入中国的时间、途径大都至近代以后才考证得出,考虑到当时信息不发达,可搜集的文献资料有限,得出的论证难免存在纰漏。综上所述,是否存在这种可能,美洲作物在新大陆发现之前已有另一途径传入中国呢?

(二) 新大陆发现之前中国与波利尼西亚地区的交流我国史书中第一次出现关于大洋洲太平洋诸群岛的记载是《三国志》:“又有侏儒国在其(女王国)南,人长三四尺,去女王四千余里,又有裸国、黑齿国复在其东南,船行一年可至。”[17](卷30,P854)又《后汉书》载;“自女王国南四千余里至朱儒国,人长三四尺,自朱儒东南行船一年,至裸国、黑齿国,使驿所传,极于此矣。”[18](卷110,P832)女王国即倭国(日本)的邪马台国,其南4000余里处海域应为马里亚纳群岛附近,其东南船行一年,就是南太平洋诸群岛,从地理上看应为南太平洋的波利尼西亚①东南部。据放射性碳定年法,波利尼西亚的萨摩亚、马克萨斯群岛等分别在公元9年、48年就已有人定居。[19]而在西汉时期,该两地还未有人定居,《汉书》也没有对“裸国”“黑齿国”的记载,东汉始有人定居之后,《三国志》《后汉书》便开始有了对“裸国”“黑齿国”的记载。此外,从《后汉书》中“至裸国、黑齿国,使驿所传,极于此矣”,也可印证中国与波利尼西亚存在交往的设想。黑齿是许多地区波利尼西亚人勇猛的象征,而地处热带仅衣著隐私部位,也与裸国形象相符。故推测在《三国志》成书的3世纪之前中国或与太平洋上的波利尼西亚存在交流。因其后的《梁书》《齐书》《文献通考》等均引用上述记载,不再多议。

① 波利尼西亚群岛是太平洋的三大岛群之一,其分布于中东部太平洋一个巨大的三角形地带,两个底角分别为复活节岛、新西兰,顶角为夏威夷群岛。波利尼西亚人包括汤加人、萨摩亚人、毛利人、库克岛人、塔希提人、复活节岛人、夏威夷人等10多个支系。

另据南宋周去非的《岭外代答》载“洋中有三合流……其一南流通道于诸蕃国之海也,其一北流,广东、福建、江浙之海也,其一东流,入如无际,所谓东大洋也……传闻东大洋海有长砂石塘数万里,尾闾所泄,沦入九幽。昔尝有舶舟为大西风所引,至于东大海,尾闾之声,震凶无地……”[20](卷1,P19)东流“入如无际”被称作东大洋,此处即太平洋。②长砂是珊瑚岛,石塘指环礁,“传闻长砂石塘数万里”,世界上存在数万里珊瑚环礁的区域只有南太平洋诸群岛符合。又昔尝有舶舟入东大海,说明确有船只曾到达过该地。故推断《岭外代答》中的古人曾到过太平洋诸岛礁不应为孤例,东汉至南宋大洋洲上的波利尼西亚等地或许一直为中国人知晓。在新大陆发现之前,有无中国人曾到达该地呢?

② 据《岭外代答》记载的“阇婆之东,东大洋海也,水势渐低,女人国在焉,愈东则尾闾之所泄,非复人世”来看,东大洋也应为太平洋。又《诸蕃志》“阇婆……东至海水渐低,女人国在焉,愈东则尾闾之所泄,非复人世”也可相互印证。

2010年的一则新闻恰巧回应了上述疑问,据《宁波晚报》报道:“6名南岛语族勇士驾着独木舟,从波利尼西亚出发,漂洋近4个月,航程1.6万海里,于18日凌晨登陆福州马尾‘寻根’。关于波利尼西亚的祖先们来自何方,一直有两种说法。一种说法是从南美,另一种是从亚洲东南部。持第二种说法的人很多,说得也更具体,甚至说到了福建的晋江、平潭这两个地名。”[21]船员之一的人类学博士易立亚还说:“波利尼西亚南岛语族出土的75%以上植物标本的DNA,与福建植物的DNA相近,这说明了我们的祖先来自福建。我们之所以在海上历经磨难仍旧勇往直前,这一切就是为了追根溯源,找寻我们的根。”[22]

晋江设于唐开元六年(718年)[23](P24),而平潭地区至宋初仍为牧马地,北宋庆历(1041—1048年)年间人口才繁衍渐多。[24](P2)明初海禁,强迫岛民迁徙内地,此后又因数度“禁海”“迁界”,直至清雍正五年(1727年)禁令解除,平潭渔业生产、运输才开始复苏。[25](P2)晋江、平潭处东南沿海,社会相对安定,唯元末、明初海禁之后出现过大量居民外逃,尤其是明初的海禁:“擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海……仍枭首示众,全家发边卫充军,其打造前项海船……为首者处斩,为从者发边充军”,永乐年间又令改装民间船只,令原有海船者悉改为平头船,使无法航行海洋。[26](P511)许多沿海民众的谋生之路就此被堵绝,导致大量居民出逃海外,“国初……两广、漳州等郡不逞之徒,逃海为生者万计”。[27](卷56,P251)如果“南岛勇士”的祖先是清代迁徙至波利尼西亚,应不至于连祖先来自南美还是亚洲东南都分不清。故推断,元末明初的14世纪,晋江、平潭两地有居民辗转到波利尼西亚群岛的可能性最大。

(三) 新大陆发现之前波利尼西亚与美洲之间的联系据遗传信息表明,1492年之前波利尼西亚人基因库缺乏美洲印第安人的基因,对母性遗传的线粒体DNA(mtDNA)的研究一般认为波利尼西亚族的祖先来自台湾附近,而语言学和考古学证据也表明波利尼西亚族的祖先来自台湾或华南附近,约从5500年前开始移民。[28]

有许多证据表明,波利尼西亚人至少13—14世纪之前曾经到达过美洲大陆。波利尼西亚与美洲交往已久,1492年之前美洲许多作物就已存在该地。例如,在复活节岛上就存在甘薯、木薯、辣椒、葫芦、菠萝、烟草等美洲作物。[29]以甘薯为例,目前学界普遍认为,甘薯在1492年之前已经出现在波利尼西亚,并有大量品种,是当地人的主食。[30]秘鲁和波利尼西亚的甘薯特征近似,被认为是共同的起源,在秘鲁和厄瓜多尔,甘薯叫法有cumar,kumar,kumara,ckumara,umar,kumal,在哥伦比亚有umala,kuala,在波利尼西亚的不同叫法为kumar(a),umara,uma's,kumala,umala和uwala。[19]显然美洲甘薯虽来源不同,但都能在该地找到对应叫法,故推断波利尼西亚在新大陆发现之前与美洲交往频繁。

此外在智利南部,对考古发掘的一些鸡的遗体通过mtDNA检测出鸡是波利尼西亚型,通过放射性碳测定遗骸可追溯到1300—1400年。[28]而14世纪正是波利尼西亚人的大航海时代,也正是此时中国文献始现美洲作物的记载。而波利尼西亚人未到达美洲之前,中国古代文献并没有对美洲作物的记载。③

③ 中国史料屡见“甘薯”记载,但据石声汉考证,中国原产的是薯蓣科薯蓣属的植物,而美洲的是旋花科植物。

印加帝国时期广泛流传的传说也可侧面印证上述研究。据16世纪的印加王室后裔德拉维加在《印卡王室述评》与1631年西班牙的奥利瓦纳在《秘鲁国王的历史》中都曾记述过, 在新大陆发现之前秘鲁圣埃伦娜角地区曾遭受过来自太平洋上的“巨人”入侵,并抓住了印第安奥托雅酋长, 并在当地留下了大量遗骸和遗迹。[31](P131),[32](P597)波利尼西亚人种体型健硕,是世界上平均身高最高的民族之一,或许就是印第安人口口相传的“巨人”的原型。

(四) 中国与美洲之间存在交流的佐证《人民日报》2015年5月24日报道:“李克强总理出席了中拉文明互鉴系列活动,一位秘鲁作家说,秘鲁的土语词汇还有安第斯山区的音乐等与中国的语言、音乐有许多契合之处,我们就像‘老乡’。李克强点头说:‘是的,我们是‘老乡’,中秘都是文明古国,中华文化……印加文化有很多理念相通,器物相似。’”[33]比如,30多种秘鲁印第安语言与汉语一样属单音节,如wawa:娃娃,nana娘娘,印加王被称为tawantinsuyo:大皇帝苏越(suyao,苏越是尊称,译陛下),秘鲁著名的文化遗址kolan:高峦,mongsefiu孟四府,yupan:玉盘。[34](P11)此外送葬家属穿白孝服,边走边哭,长子在前亲人随后,不几步就要跪在棺木前阻进,表示挽留死者,如此反复,直至墓地。[35](P461)音乐舞蹈方面也有众多相同之处,如音乐韵律、韵味似中国民间乐曲,尤其是库斯科、阿亚库乔地区。民间舞蹈有狮子舞、龙王舞、跑驴、踩高跷等。[36]其中狮子舞和踩高跷较为普遍。[37](P172)

世界主要的香蕉品种大都自中国传出,我国也是香蕉栽培最悠久的国家之一。但西班牙者研究发现,众多证据表明香蕉已在殖民早期的中南美洲地区普遍存在。[38]椰子产于华南、东南亚等地,以往认为是新大陆发现之后传到美洲。[39]但墨西哥尤卡坦半岛广泛流传着“矮子的故事”中就有玛雅的乌斯马尔国王与矮子比赛往头上砸椰子,后来矮子取得王位的记载。[31](P117)此外,从中国的海南岛等地、至关岛、波利尼西亚群岛乃至中美洲一线都有独有的树皮布文化。[40]美国科学家萨波尔认为印第安讲亚达巴斯喀语④的族群与古汉语有密切的关系,例如其特殊音调与中国音调相似,一个字有几种读法,当音有异,字义也不同。[41](P5)以上种种证据表明,至少在14世纪的中国与美洲应存在过直接或间接交流。

④ 主要分布在加拿大洛基山高原地区和美国西南地区,主要有阿帕赤族和纳凡和族等。

“皇元混一,声教无远弗届,区宇之广,旷古所未闻,海外岛夷无虑数千国……梯山航海,以通互市。”[42](P385)元代中国对外交往广度达到了一个新的高度。据《异域志》载:“扶桑国在日本之东南,大汉国正东,无城郭,民做板屋以居住,风俗与太古无意。人无心机,麋鹿与之相亲,人食其乳,则寿罕疾,得太阳所出生之故也。”[43](卷1.P1)认为扶桑国⑤在美洲的观点最早是1761年法国汉学家德·吉涅提出,[44](P8)其依据是《梁书》中的“扶桑在大汉国东二万余里,地在中国之东,其土多扶桑木,故以为名……”[45](卷54,P808)《异域志》成书于元代,现存最早刻本为明万历年间⑥,显然不是德·吉涅提出“扶桑国美洲说”传入中国后,后人添加。其正文首页即是扶桑,排在朝鲜、日本之前。最重要的是《异域志》中的扶桑国与《梁书》中的记载不同,并不是像《通典》《文献通考》等引用后者。《异域志》记载的扶桑国方位与《梁书》基本一致,同在大汉和日本国东⑦;“作板屋,无城郭”和“风俗与太古无意”表明扶桑国处于原始氏族公社阶段,与同时期北美印第安部落情况相符;扶桑还在日本东南,日本东南为太平洋,尽头便为美洲。又“麋鹿与之相亲”说明扶桑在大陆,而不是在太平洋诸岛礁上,因为在新大陆发现之前在远离大陆的太平洋诸群岛中未发现过任何鹿科类动物。⑧“得太阳所出生之故也”也说明扶桑国在极东之处。此外,明代罗洪先的《广舆图》(依元代朱思本《舆地图》修订)在其东南海夷图中也把扶桑标在日本、琉球以东洋面尽头。[46](卷2,P211)可与《异域志》中扶桑国方位相互印证。

⑤ 据王元化在《扶桑不是日本的旧称》中考证,扶桑被普遍代指日本始于中国近代黄遵宪、梁启超、鲁迅等人的诗词中。

⑥ 现存前两卷。

⑦《梁书》《异域志》等载大汉国方位在日本东北。

⑧ 麋鹿、驯鹿统称为四不像,古代文献、翻译的英文书籍,驯鹿往往被麋鹿泛指。此处麋鹿似为北美驯鹿为宜,其外观与麋鹿近似,广泛分布北美地区。

此外,英国学者、维多利亚历史学会会长麦基文在《卑诗掌故》曾写到:“卑诗西岸夏洛特皇后群岛的土人大多含有中国血统,他们自称是十三世纪元代水师的后裔”。[47](P29)而2012年3月日本“鬼船”自行漂流至北美的地点也是夏洛特皇后群岛。据马克莱在《印第安人兴衰史》记述,哥伦布发现美洲之后,欧洲人还经常发现中国船只时常在美太平洋沿岸搁浅。[41](P8)麦基文、马克莱两人并不是“中国发现美洲说”的支持者,他们只是在文中对上述两件事进行了陈述。但从近代以来,中国古代帆船屡次成功横渡太平洋来看,古代中国人沿着洋流和西风带到达北美洲可行性是存在的,似乎也并那么遥不可及。

结语宋代以后中国造船、航海技术的进步,指南针的应用,为远洋航行提供了必备条件,对外交往的广度也超过以往任何朝代。“元之盛时,外夷外贡者,至千余国,可谓穷极天地。”[48](卷4,P2778)从元代始中国史料出现大量的美洲作物记载;此时期波利尼西亚与美洲大陆、中国之间都存在交流;近代以来中国古帆船利用信风、西风带、洋流屡次成功横渡太平洋和当代新闻媒体报道侧面印证等证据来看,中国人曾在这一时期与美洲交流存在可行性。笔者个人能力有限,相信这一时期还可以发掘出更多相关史料,并随着考古深入该领域将取得更大突破。

此外,西方学者以西方为中心的历史观仍未完全改变,欧美学者要捍卫自身的印第安人迁徙的“大陆桥理论”这一传统观点的话语权,“中国人发现美洲说”无疑对其造成了威胁,让其承认黄种人比白种人先发现美洲,过程肯定也不会顺利。为证明郑和曾到达非洲东海岸和红海一带,我国历史学家用了漫长时间,同样让中国人相信先人在新大陆发现之前曾与美洲存在过交流是何其艰难,“中国人发现美洲说”得到证实还有漫长曲折的路要探寻。

| [1] |

(英)黄色鸭子入侵[Z]. BBC4台记录片, 2006-7-29.

(  0) 0) |

| [2] |

日本"鬼船"漂到加拿大西海岸[N]. 今日早报, 2012-3-26(12).

(  0) 0) |

| [3] |

孙安健. 世界气候[M]. 北京: 气象出版社, 1986.

(  0) 0) |

| [4] |

彭德清. 中国航海史(古代航海史)[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998.

(  0) 0) |

| [5] |

54年前横渡太平洋, 古帆船"自由中国号"亟待援助[N]. 星岛日报(旧金山版), 2009-02-15(4).

(  0) 0) |

| [6] |

曹敏建, 王晓光, 于海秋. 花生:历史·栽培·育种·加工[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.

(  0) 0) |

| [7] |

齐世荣主编, 王加丰著. 西班牙、葡萄牙帝国的兴衰[M]. 西安: 三秦出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [8] |

贾铭撰. 饮食须知[M]. 北京: 中国商业出版社, 1985.

(  0) 0) |

| [9] |

杨子器, 桑瑜. 土产[A]. 常熟县志(弘治)[M]. 上海图书馆藏.

(  0) 0) |

| [10] |

王思明. 美洲原产作物的引种栽培及其对中国农业生产结构的影响[J]. 中国农史, 2004, (2): 16-27. (  0) 0) |

| [11] |

李时珍. 本草纲目[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2014.

(  0) 0) |

| [12] |

兰茂. 滇南本草[M]. 云南图书馆藏.

(  0) 0) |

| [13] |

《续修四库全书》编纂委员会. 续修四库全书(史部·地理类): 第681册[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [14] |

赵时春. 嘉靖平凉府志(明嘉靖刻本)[M]. 中央民族大学图书馆藏.

(  0) 0) |

| [15] |

徐光启. 农政全书(上册)[M]. 长沙: 岳麓书社, 2002.

(  0) 0) |

| [16] |

周亮工. 闽小记[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1985.

(  0) 0) |

| [17] |

陈寿撰, 裴松之注. 三国志[M]. 北京: 团结出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [18] |

范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 2007.

(  0) 0) |

| [19] |

Patricia J. O'Brien, 'The Sweet Potato: Its Origin and Dispersal', American Anthropologist, Vol. 74, No. 3, Jun 1972.

(  0) 0) |

| [20] |

周去非著, 屠友祥校注. 岭外代答[M]. 上海: 上海远东出版社, 1996.

(  0) 0) |

| [21] |

吕路阳. 6勇士驾独木舟到福建寻根[N]. 宁波晚报, 2010-11-19(12).

(  0) 0) |

| [22] |

陈新. 1. 6万海里寻根路[N]. 福建日报, 2010-11-22(14).

(  0) 0) |

| [23] |

福建地方志编纂委员会主编. 晋江县志[M]. 福州: 福建人民出版社, 1990.

(  0) 0) |

| [24] |

福建省平潭县地名办公室编. 平潭县地名录[M]. 平潭: 平潭县地名办公室, 1983.

(  0) 0) |

| [25] |

平潭县地方志编纂委员会编. 平潭县志[M]. 北京: 方志出版社, 2000.

(  0) 0) |

| [26] |

方豪. 中西交通史(下)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [27] |

张萱. 防倭[A]. 西园见闻录[M]. 杭州: 杭州古旧书店, 1983.

(  0) 0) |

| [28] |

Erik Thorsby, 'The Polynesian gene pool: an early contribution by Amerindians to Easter Island', Philosophical Transactions: Biological Sciences[J]. 2012(total1590): 811-812.

(  0) 0) |

| [29] |

Ron Crocombe. Latin America and the Pacific Islands[J]. The Contemporary Pacific[, 1991, (1): 115.

(  0) 0) |

| [30] |

YEN D. E. The sweet potato in the pacific:The proragatton of the plant in relattonton it's distrtbutton[J]. The Journal of the Polynesian Society, 1960, (4): 368-369.

(  0) 0) |

| [31] |

(西)阿平. 印第安神话和传说[M]. 北京: 中国民间文艺出版社, 1985.

(  0) 0) |

| [32] |

(秘鲁)印卡·加西拉索·德拉维加. 印卡王室述评[M]. 北京: 商务印书馆, 1993.

(  0) 0) |

| [33] |

愿中秘文化文明交流互鉴不断深化[N]. 人民日报, 2015-05-25(1).

(  0) 0) |

| [34] |

金计初. 美洲文明[M]. 北京: 当代世界出版社, 1999.

(  0) 0) |

| [35] |

胡远鹏. 中国人发现美洲之谜[M]. 香港: 天马出版有限公司, 2006.

(  0) 0) |

| [36] |

王权富. 中秘文化源远流长[Z]. 新华社利马, 1996-09-30电.

(  0) 0) |

| [37] |

胡远鹏. 风遗西土—美洲文明播火者之谜[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [38] |

Robert Langdon. The Bamboo Raft as a Key to the Introduction of the Sweet Potato in Prehistoric Polynesia[J]. The Journal of Pacific History, 2001, (1): 56.

(  0) 0) |

| [39] |

Kenneth P. Emory. Oceantan influence on amertcan indian culture[J]. The Journal of the Polynesian Society, 1942, (2): 130.

(  0) 0) |

| [40] |

邓聪. 史前蒙古人种海洋扩散研究——岭南树皮布文化发现及其意义[J]. 东南文化, 2000, (11): 6-22. (  0) 0) |

| [41] |

(美)W. C. Macleod著, 吴君译. 印第安人兴衰[M]. 台北: 广文书局, 1981.

(  0) 0) |

| [42] |

汪大渊著, 苏继校释. 岛夷志略校释[M]. 北京: 中华书局, 1981.

(  0) 0) |

| [43] |

周致中. 异域志(明万历刻夷门广牍本[M]. 涵芬楼影印.

(  0) 0) |

| [44] |

罗荣渠. 美洲史论[M]. 北京: 商务印书馆, 2009.

(  0) 0) |

| [45] |

姚思廉. 诸夷传[A]. 梁书[M]. 北京: 中华书局, 1973.

(  0) 0) |

| [46] |

罗洪先. 舆地图(明万历七年海虞钱岱刊本)[M]. 哈佛大学汉和图书馆影印.

(  0) 0) |

| [47] |

李东海. 加拿大华侨史[M]. 北京: 中华大典编印会, 1967.

(  0) 0) |

| [48] |

《中华野史》编委会编. 五杂俎[A]. 中华野史[M]. 西安: 三秦出版社, 2000.

(  0) 0) |

2018

2018