近年来,受全球气候变化的影响,高寒冰封的南北极地区不再只是“科学家的乐园”,也成为影响人类生存发展的新疆域,引起越来越多国家的关注。中国虽然距离南北极地区较远,但随着综合国力增强和国家利益扩展,极地问题在中国国家安全和外交工作中的地位日益上升,中国的极地事业在经过多年发展之后已站上了新的起点。[1]出于对这一新兴议题的关注和服务国家发展的需要,国内学者从国际法、国际关系、世界经济等学科角度,围绕中国参与南北极治理的利益诉求、法理依据、内外环境、战略选择等展开探讨。①但现有研究大多视国家为国际社会的基本单元,把“中国”作为一个整体来处理,还很少对国家进行解构,就中国参与极地治理的行为主体及其组织运行机制进行分析。②

① 需要说明的是,由于南北极是两个独立的区域且法律性质差异很大,国内外学界对南北极问题往往都是分而谈之。就国内相关研究而言,学者们在20世纪70、80年代就围绕南极地区的法律地位、环境保护、《南极条约》等形成了一些研究成果;而直到2007年8月俄罗斯在北冰洋底插旗之后,北极问题才引起国内社科学者的关注。但近年来随着北极航道、油气、渔业等资源开发潜力日益显现,北极变得比较“热闹”而南极相对“沉寂”,因而目前关于北极的研究成果要多于南极的研究成果。

② 国内有学者注意到了中国的科学家群体、航运企业、渔业公司等主体对极地事务的参与,如杨剑、于宏源:《中国科学家群体与北极治理议程的设定——基于问卷的分析》,《国际关系研究》2014年第6期,第37-49页;王燕平等:《中国远洋渔业企业参与北极渔业的可行性分析》,《渔业信息与战略》2015年第1期,第1-9页;马宇谦:《基于SWOT分析的我国国有航运企业开通北极航线对策建议》,《水运管理》2016年第3期,第19-22页;岳冬冬、王鲁民:《中国南极磷虾渔业发展的微观解析与对策研究——以辽渔集团有限公司为例》,《中国农业大学学报》2018年第7期,第227-238页等,但数量较少且不够深入。另外,对中国极地组织运行机制的研究更是寥寥,目前可查到的仅有两篇分析中国极地考察管理机制的硕士学位论文,分别为吴军:《我国极地考察组织管理机制优化研究》,武汉大学硕士学位论文,2005年;赵萍:《我国极地考察队队员管理机制改革研究》,武汉大学硕士学位论文,2005年。

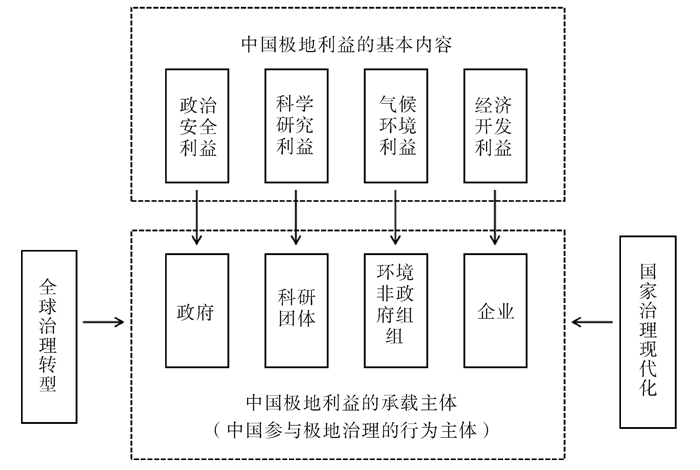

作为全球治理的重要组成部分和全球治理模式转型的缩影,极地治理目前正从传统的国家一元治理转向多元多层协同治理。同时,随着国家治理体系和治理能力现代化的推进,国内关注和参与极地事务的主体也不再只有政府一家。在此背景下,中国国内有哪些行为主体在参与极地治理?分别承担着怎样的职责?相互之间的关系又如何?对于这些问题,本文将按照“极地利益-利益主体-主体职责”的逻辑,在明晰中国极地利益的基础上,识别这些利益的承载主体亦即中国参与极地治理的行为主体,进而分析各主体在极地治理中的职责作用并进行评估,最后提出相应的政策建议。

一、中国的极地利益及其承载主体国家利益是满足一国生存与发展需要的必要条件,是国家制定和执行对外政策的出发点和落脚点。因此,探讨中国参与极地治理,首先需明晰中国的极地利益。目前,已有学者对中国的南北极利益做了较为详尽的梳理,③据此可以识别这些利益的直接承载主体,也就是中国参与极地治理的行为主体。

③ 分析中国在南北极地区的国家利益的成果不少,参见丁煌主编:《极地国家政策研究报告(2012-2013)》,科学出版社2013年版;陆俊元、张侠:《中国北极权益与政策研究》,时事出版社2016年版;陈玉刚、秦倩等:《南极:地缘政治与国家权益》,时事出版社2017年版等。另外,还有相关论文百余篇。

(一) 中国极地利益的基本内容由于南北极地区的地理形态、法律性质、发展态势等存在差异,中国在南北极地区的国家利益有所不同。但总体而言,不论是南极利益还是北极利益,不外乎以下四个方面。

第一,政治安全利益。随着人类极地活动的增加和扩展,南北极地区呈现出国际竞争激烈、治理制度滞后等失序倾向。分别来看,《南极条约》体系虽然暂时冻结了相关国家对南极的领土主权要求并禁止了商业性矿产资源开发活动,但并未从根本上消除各国间的分歧和矛盾。同时,该体系在1991年之后一直没有增加新的重要条约,一定程度上已落后于时代的发展需要。[2]在北极地区,由于地缘局势复杂且制度碎片化严重,资源开发和生态环境保护的矛盾、各行为体日益活跃和治理机制相对滞后的矛盾、北极国家权利主张和人类共同继承财产之间的矛盾变得十分突出。[3]中国作为负责任大国和全球治理的积极力量,担负着构建新型国际关系和“人类命运共同体”的重任。因此,政治安全利益在中国极地利益的排序中居于首位,即维护南北极地区的和平、稳定和可持续发展,增强中国在极地事务上的参与权和话语权等。

第二,科学研究利益。由于特殊的地理位置和自然环境,南北极地区素有“科学研究圣地”和“天然实验室”之称,无数自然科学的奥秘蕴藏于此,成为人类进行很多科学试验的理想场所。极地科研科考涉及气象学、冰川学、海洋学、地质学、生物学、地球物理、环境科学等诸多学科领域,并需要相应的研究设备、基础设施和后勤保障等予以支持。这使其在具备科学研究本身价值的同时,还能促进一国的科技进步和社会经济发展,更具有巨大的国家显示度和政治影响力。[4]中国作为《南极条约》的协商国以及《联合国海洋法公约》《斯瓦尔巴德条约》的签署国,在南北极地区享有科研科考的合法权利。同时,极地科研科考是中国在极地问题上体现实质性存在的最主要方式,构成了中国极地利益的基石,也是争取其他极地利益的前提。

第三,气候环境利益。作为全球大气的主要冷源,极地是全球气候变化的驱动器;因其敏感性和脆弱性,亦是全球气候变化的指示器。随着全球气候持续变暖,南北极地区的生态环境在最近几十年里发生了巨大变化,如冰雪大面积消融、海水结构变异、海洋流动减弱等。这些变化又进一步反作用于全球气候系统,影响大气环流,增加了世界其他地区发生高温、干旱、强降水等极端气候现象和灾害的概率。[5]中国地处典型的季风气候区,南北极地区的变化与中国大部分区域的气温、降水等密切相关,深刻影响着工农业生产和人民群众的生命财产安全。此外,南北极海冰融化还将导致全球海平面上升,使中国人口密度最大、经济最为发达的东部地区面临着被淹没的风险,并可能引发海岸侵蚀、海水倒灌、土壤盐碱化等恶劣后果。[6]

第四,经济开发利益。全球气候变暖一方面为极地自然环境敲响了警钟,另一方面则吹响了极地经济开发的号角。南北极地区蕴含着丰富的能源和矿产资源、生物资源、淡水资源、旅游资源等,有利于缓解中国当前面临的各种“资源瓶颈”。分别来看,虽然1991年《关于环境保护的南极条约议定书》规定50年内禁止在南极进行一切商业性矿产资源开发活动,使中国目前无法从南极获取能源和矿产资源,但中国对南极磷虾、微生物以及旅游等资源的开发利用已有所进展。相较而言,由于俄罗斯、加拿大等国大力推动本国北极地区的能源和矿产资源开发,北极已成为中国能源和资源进口的新方向。同时,冰层变薄、融冰期变长等则使北极航道开发前景日益广阔,有利于中国海运缩短航程,降低成本,打破“马六甲困境”,实现选择多元化。[7]

(二) 中国极地利益的承载主体鉴于中国的极地利益主要涉及政治安全、科学研究、气候环境和经济开发四个方面,其利益承载主体可分别对应政府、科研团体、环境非政府组织(NGO)和企业,它们也构成了中国参与极地治理的行为主体。

首先,作为公共权力的代表和国家权威的象征,政府是中国极地政治安全利益当仁不让的承载主体。正如前文所言,中国的极地政治安全利益即增强对极地治理的参与权和话语权,进而发挥大国作用、承担大国责任、树立大国形象等。这不仅是涉海与外交部门的职责,其他行政部门以及立法、司法机构也有所涉及;不仅需要中央政府的统筹协调,也离不开地方政府的配合襄助。

其次,随着极地治理知识化、专业化程度的不断提高,科研团体成为中国极地科学研究利益的最主要承载主体。正如彼得·哈斯(Peter Hass)所言,谁能掌握知识,谁就拥有了决策的权威。[8]中国极地科学研究利益的实现,不仅需要海洋、大气、冰川、生物等自然科学研究团体的持续贡献,也越来越需要国际法、国际关系、经济学、民族学等人文社科研究团体的积极参与。

再次,由于极地气候环境问题具有跨界性和全球性,环境NGO在一定程度上可作为中国极地气候环境利益的承载主体。环境NGO是以改善生态环境、保护自然资源为目标的公益性、非盈利组织,是全球环境治理的重要行为主体之一。[9]近年来,随着社会力量的发展壮大,中国境内的环境NGO日益增多,其中既有国际环境NGO在中国境内设立的分部,也有国内形成的各类环境NGO。

最后,随着极地经济价值的显现特别是北极“开发时代”的到来,企业成为中国极地经济开发利益的直接承载主体。作为经济全球化的推手和主角,企业对全球治理结构和进程的影响日盛。[10]在中国经济飞速发展以及政府鼓励企业“走出去”的背景下,越来越多的中国企业开始投身极地经济开发,这些企业包括国企、私企、合资等类型,涉及能源、航道、渔业、旅游等领域。

需要说明的是,中国极地利益的四个方面与四个承载主体之间并非简单的、绝对的一一对应关系,也就是说,四个主体虽然是相应极地利益的直接承载者,但不是唯一的利益相关者。比如,维护极地政治安全利益不单单是政府的职责,也需要科研团体通过科研科考彰显在极地事务上的实质性存在,以及企业秉承绿色、可持续的开发理念树立负责任大国的形象;实现极地气候环境利益不仅需要环境NGO的推动,更需要政府出台相关政策法规、批准国际环境公约等予以引导和规范,以及科研团体提供信息数据和智力支持。总之,无论哪个主体都不具备单独实现自己所对应的极地利益的能力,同时每个极地利益的实现也都需要各个主体的相互支持和配合。

另外,中国极地利益的承载主体亦即中国参与极地治理的行为主体之所以会呈现多元化趋势,很大程度上缘于全球治理和国家治理的共同推动。首先,随着全球治理朝着纵深方向发展,国家已不再是世界舞台上的唯一行为体,政府间国际组织、国际NGO、跨国公司等非国家行为体日趋活跃。[11]作为全球治理的重要组成部分,极地治理的参与主体也日益多元,这在客观上促使中国需调动国内各行为主体的积极性来加强参与权和话语权。其次,在国家治理现代化持续推进的背景下,政府也不再是国家治理的唯一主体,企业、社会组织以及个人等曾经被治理的对象已在很多公共事务上成为政府的助手和合作者。[12]参与极地治理是新时期中国外交工作和“海洋强国”战略的重要内容,主观上也需要整合各行为主体的力量,充分发挥它们的作用。

二、各主体在极地治理当中的职责和作用根据中国极地利益的主要内容以及全球治理转型和国家治理现代化的共同推动,政府、科研团体、环境NGO和企业构成了中国参与极地治理的行为主体(见图 1)。进一步来看,这四个主体分别具有政治权威、科学追求、公益精神和营利导向等不同特性,因而承担着不同职责、发挥着不同作用,同时又相互协调、相互配合。

|

图 1 中国的极地利益及其承载主体 |

参与极地治理在很大程度上属于国家行为,因此政府是当仁不让的主导者、组织者和引领者,并通过对外和对内两个层面体现出来。

对外层面,政府部门承担着为中国参与极地治理寻求法理依据、向国际社会阐释中国的极地政策立场等职责。就前者而言,中国参与极地治理不仅需要正当国家利益的驱动,也需要相关国际制度的支撑。改革开放以来,中国政府调整对外政策,从国际体系的旁观者转变为参与者、建设者,积极参与国际事务,发展与各国的友好关系。在极地事务上,中国政府加入并利用《南极条约》《联合国海洋法公约》《斯瓦尔巴德条约》、北极理事会(Arctic Council)等国际制度,加强与《南极条约》协商国、北极8国及其他利益攸关方的务实合作,为其他行为主体在南北极地区开展活动、发挥影响提供了法律保障和制度平台。就后者而言,伴随着中国崛起的进程,“中国威胁论”甚嚣尘上,中国在南北极地区的活动也不免遭致曲解和猜忌。对此,中国政府通过多种形式向国际社会阐释自己的政策立场。如2017年3月,时任国务院副总理汪洋在出席第四届国际北极论坛时表示,中国是北极事务的参与者、建设者、贡献者,将秉承尊重、合作、可持续三大政策理念参与北极事务;[13]2017年5月,时任国务院副总理张高丽在出席第40届南极条约协商会议时表示,中国将坚持《南极条约》的宗旨和原则,积极履行条约赋予的权利和义务,为人类更好地认识、保护和利用南极贡献智慧和力量。[14]在此基础上,2017年5月国家海洋局出台《中国的南极事业》白皮书,2018年1月国务院新闻办发布《中国的北极政策》白皮书,更为系统、详尽地阐释了中国在南北极事务上的目标、原则和行动纲领等。

对内层面,政府承担着明确极地事务战略定位、组织管理各种资源以及制定极地活动行为规范等职责。从战略定位看,自党的十八大提出“海洋强国”战略以来,极地事务一直是其有机组成部分。2015年,维护太空、深海、极地等新疆域的安全被纳入《国家安全法》,使极地事务上升到国家安全的高度。2016年,《“十三五”规划纲要》指出要积极参与网络、深海、极地、空天等新兴领域的国际规则制定,极地治理成为中国参与全球治理的重要一环。从组织管理看,自然资源部(之前为国土资源部所属国家海洋局) ④是当前中国极地事务的主管部门,具体事务则由其两个直属单位——国家海洋局极地考察办公室⑤和中国极地研究中心⑥承担,并由两个包括多方力量的咨询机构——中国极地考察工作咨询委员会和中国极地科学技术委员会提供咨询。其他行政部门也会涉及一些管理工作,如外交部、财政部、人社部等为极地考察活动提供相关支持,科技部、教育部、国家自科基金委等负责设立、管理一些极地研究项目等(见图 2)。从规则制定看,中国虽然还没有针对南北极的立法,但国家海洋局出台了一系列行政规章,如《南极考察活动行政许可管理规定》(2014年)、《北极考察活动行政许可管理规定》(2017年)、《南极活动环境保护管理规定》(2018年)等。此外,为促进北极航道的开发利用,交通部海事局在2014年编写了《北极东北航道航行指南》;为规范南极旅游活动,国家旅游局于2017年出台了《关于加强赴南极等生态脆弱地区旅游活动管理的意见》等。

|

图 2 中国极地事务的组织管理体制 |

④ 2018年3月,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革的方案,设立自然资源部,为国务院组成部门,不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。自然资源部外保留国家海洋局牌子。参见《(两会受权发布)关于国务院机构改革方案的说明》,新华网,2018年3月14日,http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/14/c_1122533011.htm。

⑤ 国家海洋局极地考察办公室,由1981年成立的国家南极考察委员会办公室更名而来,主要职责是代表国家海洋局履行南北极科学考察、管理相关极地事务。参见http://chinare.mnr.gov.cn/caa/gb_article.php?modid=02001。

⑥ 中国极地研究中心成立于1989年,原名中国极地研究所,是中国唯一专门从事极地考察的科学研究和保障业务中心。参见http://www.pric.org.cn/detail/sub.aspx?c=29。

(二) 科研团体的职责和作用一国在极地事务上的话语权和影响力,很大程度上取决于该国的极地科考水平和科研能力。科研团体是中国参与极地治理的先行者和主力军,并发挥着智囊团的作用。

第一,科研团体是中国参与极地事务的先行者。由于种种原因,中国在很长一段时期无暇且无力参与极地事务。不过在二战后国际极地考察活动蓬勃发展的过程中,中国科研人员并没有忽略这一问题。最先呼吁重视极地问题的是著名气象学家竺可桢。他指出:极地的存在和演化与中国密切相关,中国作为一个大国,要研究极地问题;中国派出的留学生当中,要有人学习极地专业。[15](P369)最早到达南北极地区的中国人都是科研人员。1951年夏,武汉测绘学院(后并入武汉大学)的高时浏到达北磁极(北纬71°,西经96°)从事地磁测量工作,成为第一个进入北极地区的中国人;[16]1980年1月,国家海洋局第二海洋研究所的董兆乾和中国科学院地理研究所的张青松应澳大利亚南极局之邀赴南极访问和考察,这是中国人首次踏上南极大陆。[17](P233)另外,中国政府在组织开展南北极科学考察之前,均派出一些科研人员赴相关国家和国际组织观摩学习、积累经验,为考察和建站做准备。

第二,科研团体是中国在极地事务上彰显实质性存在的主力军。极地考察是一国参与极地事务的主要形式,也是一国综合实力的重要体现。1984年底,中国首支南极考察队从上海启程奔赴南极,中国极地科考事业正式拉开序幕。1999年,在多次执行南极考察任务的基础上,中国组织开展了首次北极考察。截止2020年,中国已组织了36次南极考察,建有长城站(1985年)、中山站(1989年)、昆仑站(2009年)和泰山站(2014年),正在罗斯海难言岛(Inexpressible Island)建设新站;组织了11次北极考察,建有黄河站(2004年)和中国-冰岛联合北极考察站(2018年)。在历次极地考察中,中国科学院、中国工程院、国家海洋局研究机构及武汉大学、中国海洋大学、同济大学等高校的科研人员构成了主要力量,为中国争取极地事务的参与权和话语权做出了巨大贡献。此外,科研人员还积极参与南极研究科学委员会(SCAR)、国际北极科学委员会(IASC)、北极理事会、北极大学联盟(UArctic)等,实现了与国际极地科研的交流对接。

第三,科研团体是中国深度参与极地治理的智囊团。鉴于特殊的自然环境,人类对南北极的了解渠道和知识积累有限,这使科研团体在为极地治理提供科学依据,推动极地治理朝向更加科学、民主和符合全人类共同利益的发展过程中发挥着举足轻重的作用。[18]中国政府在极地事务上十分重视科研团体的力量,如依靠其跟踪形势发展、提供政策建议、起草政策法规、阐释态度立场等。此外,企业在投资和参与极地项目之前,往往也要进行科学评估,听取专业建议。值得注意的是,发挥智囊作用不仅需要自然科学家的专业知识,也需要来自人文社科学者的政策建议。中国的极地人文社科研究起步虽晚,但发展迅速,目前已在国际法、国际关系、公共政策等领域一些学者影响力不断扩大,一批研究机构不断建立,[19]并通过学术会议发挥着“第二轨道”外交的作用。

(三) 环境NGO的职责和作用20世纪90年代以来,环境NGO作为舶来品和社会力量发展的产物,开始出现并活跃于中国的环境保护领域。相较于国外环境NGO在全球环境治理及极地事务上发挥的重要作用,⑦中国的环境NGO起步较晚且很少直接涉及极地事务。但由于极地气候环境问题的全球属性,它们在组织、参与其他环保行动的过程中也间接影响着极地气候环境的治理。

⑦ 相关研究参见Margaret L.Clark, “The Antarctic Environmental Protocol: NGOs in the Protection of Antarctica, ”in Thomas Princen and Matthias Finger eds., Environmental NGOs in world politics, Routledge:1994, pp.160-185;J.M.Spectar, “Saving the Ice Princess: NGOs, Antarctica and International Law in the New Millennium, ” Suffolk Transnational Law Review, Vol.23, No.1, 1999, pp.57-100;郭培清:《非政府组织与南极条约关系分析》,《太平洋学报》2007年第4期,第10-16页;郭培清、闫鑫淇:《环境非政府组织参与北极环境治理探究》,《国际观察》2016年第3期,第78-90页等。

中国境内的环境NGO,除国际环境NGO的驻华机构,如绿色和平组织(Greenpeace)中国分部、世界自然基金会(WWF)驻华办事处、大自然保护协会(TNC)中国部等之外,可分为三种类型:一是由政府部门发起成立的,即官办环境NGO,如中华环保联合会、中华环保基金会、中国环境文化促进会以及各地的环境科学学会、环保产业协会、野生动物保护协会等;二是民间自发成立的,即草根环境NGO,如自然之友、北京地球村、绿家园志愿者、环境与发展研究所等;三是学生环保社团及其联合体。[20]这些组织的性质虽然存在差异,但在气候环境问题上具有相似的目标和价值,可以通过以下几个方面对极地治理产生影响。

首先,影响环境法律和政策的制定。很多环境NGO特别是官办环境NGO不仅具有专业优势,而且可凭借与政府部门的特殊关系参与环境法律法规的起草或修订。极地事务很大程度上属于生态环境领域,这使环境NGO在极地立法方面具有一定的发言权和影响力。其次,监督政府和企业的环保行为。环境NGO所代表的利益,往往超出了阶级阶层的狭隘范围而具有某种公益目的性,就连官办NGO也日渐表现出独立化的趋势。[21](P44)因此,环境NGO在督促政府承担环保责任、督促企业落实环保政策等方面发挥着积极作用,有利于减缓二氧化碳等污染物排放对极地生态环境造成的影响。再次,宣传和普及环保知识。目前,很多环境NGO都将工作重心置于环保宣教,以提高全社会的环保意识。极地生态环境与人类生产生活息息相关,但公众对此了解不多。环境NGO可凭借与科研团体的密切联系,通过专题讲座、展览、研讨会等形式以及报刊、网络、广播电视等渠道,提高公众特别是青少年对极地问题的认识水平。最后,参与国际气候环境行动。作为一种“软力量”,环境NGO在一定程度上能够作为政府的补充参与国际气候环境谈判,并促成相互依赖基础上的跨国合作。[22]气候环境问题是当前以及未来一段时期中国参与极地治理的重点,环境NGO可利用自身优势,增强中国在极地气候环境问题上的国际话语权。

(四) 企业的职责和作用与环境NGO一样,企业也是中国参与极地治理的新兴主体。但企业已实质性地参与到极地治理当中,并扮演着重要角色。

第一,企业是极地经济开发活动的执行者。企业作为经济组织,通常将利益最大化作为首要目标。南北极地区资源储量丰富、开发前景广阔,吸引着企业进行规划布局。在南极地区,由于矿产资源开发已被明令禁止,中国企业主要从事磷虾渔业活动。2006年,中国加入《南极海洋生物资源养护公约》并于次年成为南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)成员,从而具备了捕捞南极磷虾的资格。2009年,农业部将南极磷虾列为“国家经济战略资源”并发布探捕令,同年底辽宁渔业集团和上海水产集团开展了第一次联合探捕。[23]经过多年的努力,中国南极磷虾捕捞单季渔船由2艘增至4-5艘,捕捞量跻身世界第二集团,作业渔场由2个扩大到3个,作业时间由2个月延长至9个月,实现了主要渔场和作业季节的全覆盖。[24]在北极地区,随着北极“开发时代”的到来,中国企业已积极投身其中。如在资源开发方面,2007年中石油获得了加拿大艾伯塔省(Alberta)北部地区的油砂矿开采权,2013年中石油获得了俄罗斯诺瓦泰克公司(Novatek)的亚马尔LNG项目20%的股份,2015年俊安集团从伦敦矿业公司(London Mining)手中接管了格陵兰岛最大的铁矿石项目等。[25]在航道利用方面,2013年中远“永盛”轮首次经东北航道到达欧洲,2015年“永盛”轮再走东北航道并实现往返,2016年中远采取“永盛+”模式扩大东北航道商业化运营规模,2017年中远派出5艘船舶往返北极,初步实现了常态化运营的目标。[26]

第二,企业是极地生态环境责任的承担者。随着现代企业制度的发展完善,企业在追求经济利润的同时还必须承担相应的社会责任。[27](P187)南北极地区生态环境脆弱,客观上要求企业谨慎开发,在技术和管理方面实现经济利益和生态环境的平衡兼顾。面对制度要求和社会压力,英国石油公司(BP)、埃克森美孚(Exxon Mobil)、道达尔(Total)等油气巨头在参与北极油气开发过程中,都秉持可持续原则和负责任态度,并在遵守本国法律和国际公约的同时积极参与甚至引导相关立法工作。[28](P283-284)在此背景下,中国企业作为国家形象的展示窗口,应进一步提升在破冰、勘探、开发、运输等方面的技术标准,严格操作规程,完善监管体系和应急方案,把对极地生态环境的影响降到最低。

第三,企业是极地科考科研事业的支持者。极地考察事业牵涉众多、花费巨大,除政府相关部门外,企业也是主要支持力量。比如,南德集团对1995年中国组织的北极点考察进行赞助,中铁建工承担了2002年以来中山站、长城站的拆旧建新工作,东航食品公司长期为南极科考队提供餐食保障,长城润滑油从2004年起为“雪龙”号极地科考船提供润滑产品和服务等。据极地办网站显示,对中国的极地考察事业给予赞助和支持的企业还有康普顿、纽恩泰、斯柯达、福田汽车、衡水老白干、光明乳业等。⑧另外,由于极地开发需要相应的知识经验和技术装备,很多企业还通过项目委托、共建实验室、人员交流等形式与科研院所进行合作,促进相关科研成果的转化和应用。

⑧ 参见国家海洋局极地考察办公室网站,http://chinare.mnr.gov.cn/caa/gb_article.php?modid=01007。

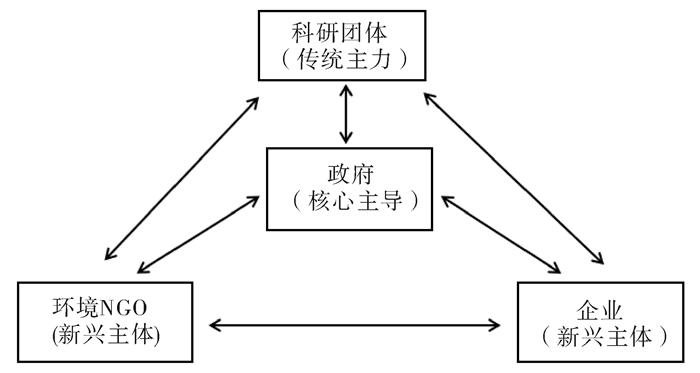

三、中国参与极地治理的现行机制评估及发展完善综上可见,中国在极地治理问题上初步形成了以政府为核心主导、科研团体为传统主力、环境NGO和企业为新兴力量的多元参与机制(见图 3)。但需注意的是,其在很大程度上只是形式上的多元参与,还未能做到实质上的多元参与。在全球治理转型和国家治理现代化的双重驱动下,中国参与极地治理需进一步加强多元协同,推动各主体利益整合与行动协调。

|

图 3 中国参与极地治理的多元机制 |

现行机制虽然保障了中国参与极地治理的有效开展,但不可否认,各主体的职责履行、作用发挥还有不足,相互之间的关系也需进一步完善。

首先,政府对极地事务的顶层设计有待加强。作为中国极地事务的核心主导,政府在整合国内外各种资源、为其他主体营造参与环境方面还存在较大提升空间。对外层面,中国虽然参与了很多涉极地的国际制度、积极推动极地国际合作,但极地问题在中国的外交战略布局和涉海事务中仍处于相对边缘的位置。同时,尽管中国政府早已开始在南北极问题上发声,但受“内敛韬晦”政治传统的影响,在很长一段时期都没有出台明确、权威的政策文件。⑨这不仅落后于美国、俄罗斯等传统极地强国,也逊色于印度、韩国等新兴国家,成为国际社会误读、曲解中国参与极地事务的原因之一。[29]对内层面,当前中国的极地考察事务由自然资源部所属的极地办和极地研究中心共同负责。前者主要负责组织管理,后者主要负责科研支持,相互没有隶属关系且存在一定职能交叉。⑩另外,近年来中国的极地立法工作虽然有所进展,但议题主要限于极地考察,效力上多为部门规章,无法有效规范不断增多的参与主体及其日益频繁的极地活动。

⑨ 2017年5月国家海洋局发布的《中国的南极事业》白皮书和2018年1月国务院新闻办发布的《中国的北极政策》白皮书,分别是中国政府首次针对南极事务和北极事务发布政策文件。

⑩ 据国家海洋局极地考察办公室和中国极地研究中心网站的公开资料显示,前者的主要职责中也包括“组织研究极地重大问题”、“组织开展极地领域的科学研究工作”等科学研究工作,后者也负责南北极考察站管理、“雪龙号”考察船和“雪鹰”号考察飞机管理,重大工程项目的发展计划、规章制定、组织实施等工作。

其次,科研团体获得支持有限且相互之间缺乏沟通。相较于其他研究领域以及其他国家的极地研究,中国的极地研究起步晚、积累少,且除极地专项外,很多极地项目在立项环节面临竞争,一些有价值的项目难以启动或持续。支持力度不足使得极地科研团体规模较小、人员老化、后劲不足,很多人只能兼职研究极地,难以满足国家对相关人才的需求。另外,极地研究涉及诸多学科,具有学科交叉的特征。但研究者往往强调自己学科的重要性,导致难以集中资源形成最佳科技发展布局,提出的政策建议也缺乏战略性和全局性。[30]同时,极地科研人员主要就职于中国科学院、中国工程院、自然资源部所属科研机构,武汉大学、中国海洋大学、同济大学等高校以及中石油、中远集团、五矿集团等企业,各自具备独立的管理体制和科研条件,缺乏相应的沟通渠道和交往动力。这不仅容易造成重复研究,浪费资源,也不利于科研成果的有效整合和快速转化。

再次,环境NGO参与极地事务的意识和能力不足。尽管环境NGO已成为国际极地治理的重要主体之一,在中国境内也日趋活跃,但中国的环境NGO基本还没有将极地问题纳入工作范围。之所以如此,从主观上看是由于中国国内生态环境问题突出,极地环境问题从直观上看还比较遥远,很多环境NGO认为尚无必要关注并组织专门活动。从客观上看则是在中国“强政府、弱社会”的传统下,政府与环境NGO之间依然呈现出一种主导和被主导的非对称关系,政府是否支持或干预极大地影响着环境NGO的生存状态和行动能力。[31]当前,中国政府和社会在极地问题的认识上出现了鸿沟,即政府日渐重视而社会相对冷漠,这使发挥环境NGO的作用显得十分必要。不过,由于政府与环境NGO尚未形成相互依存、相互制约的理想关系,政府在如何调动其参与积极性、增强其参与自主性方面还任重而道远。

最后,企业参与极地事务的激励和保障机制有待提升。极地资源的储藏和开发前景虽然吸引着能源、渔业、航运、旅游等企业投身其中,但特殊的自然环境也使很多企业特别是中小企业望而却步。一是成本投入太大。相较于一般环境,在南北极地区进行经济作业往往需要更高的资源投入和管理成本,企业作为经济组织,在作出选择时必然会慎重考虑成本-收益问题。二是技术门槛较高。由于起步较晚且投入有限,中国在极地技术装备方面水平有限,并面临西方国家的标准霸权和技术封锁,这使很多企业不具备相应的资质和条件。三是社会责任意识淡薄。履行以环保为主的社会责任,是极地生态环境的脆弱性使然,也是相关国内法和国际法的要求。但国内很多企业仍属于利润中心型,存在投机心理,并在一定程度上把承担社会责任与追求经济利益对立起来。四是缺乏法律制度保障。中国企业在南北极地区的投资项目属于海外利益,中国政府虽然日渐重视对海外利益的维护,但尚未出台专门的海外投资法,仅有一些部门单行条例,很多企业不免心存担忧。

(二) 中国参与极地治理的多元主体协同机制建设针对上述问题,中国应以维护极地利益、促进极地善治为目标,推动形成各主体有效整合、紧密合作的多元协同机制。在这一过程中,由于极地事务较强的政治性及中国的政治体制,政府依然扮演着关键角色:既要加强和完善自身建设,做到“不缺位”;又要处理好与其他主体的关系,做到“不越位”。

就“不缺位”而言,政府应从以下三个方面着手,为其他主体创造更加有利的参与环境。

一是从更高层面统筹协调极地事务。2018年3月,中央外事工作领导小组改为中央外事工作委员会,成为中国外交外事领域的最高决策和协调机构。同时,为更好统筹外交外事与涉海部门的资源和力量,将维护海洋权益工作纳入中央外事工作全局中统一谋划、统一部署,不再设立中央维护海洋权益工作领导小组,有关职责交由中央外事委及其办公室承担,在中央外事委办公室内设维护海洋权益工作办公室。[32]极地事务是维护海洋权益的重要内容,机构改革后其战略层级得到提升,但科学性、专业性仍需加强,海权办可内设一个专司极地事务的机构。另外,中央外事委应将涉海、外交、国防等白皮书中维护海洋权益的内容进行整合,发布“海洋权益维护”白皮书并专章阐述极地事务,明确其在中国海洋权益维护工作中的地位。

二是进一步理顺对极地考察工作的组织管理。正如前文所言,中国的极地考察工作之前由国家海洋局所属的极地办和中国极地研究中心共同负责,存在一定的职能交叉问题。2018年3月国务院机构改革后,国家海洋局被撤销,其大部分职责被新组建的自然资源部承接,但极地考察领域的“双头”管理体制没有发生变化。在此情形下,自然资源部应进一步明确部门职责,理顺相关工作机制。如可考虑将极地办改为“极地考察管理局”,作为自然资源部的内设机构,全权负责极地考察的组织管理工作,统一对人、财、物等资源进行规划、协调和配置。同时以中国极地研究中心为主,将自然资源部所属科研机构中的极地研究力量整合起来,将其打造为更加纯粹、实力更强的研究机构,更好地为中国参与极地事务提供智力支撑。

三是加快极地立法步伐并提高立法层级。继围绕南北极考察活动出台了一系列行政规章之后,国家海洋局于2018年2月发布了《南极活动环境保护管理规定》,以更好地保护南极生态环境系统。[33]今后,新组建的自然资源部和生态环境部将从更高的层级、更宽的领域承担起这项工作。2017年12月,十二届全国人大常委会环境与资源保护委员会经过充分调研,建议将南极立法列入第十三届全国人大常委会立法规划。[34]这是一个积极的信号,将使中国在维护南极权益、管理南极活动、参与南极治理中进一步实现有法可依。随着南极立法工作不断取得进展,北极立法工作也应尽快提上日程。与南极地区相比,北极地区的法律性质更复杂、国际竞争更激烈,中国各行为主体的北极活动更需要相关法律法规予以规范和保障。

就“不越位”而言,政府应处理好与其他主体的关系,进一步调动它们的参与自主性和积极性。

对于科研团体,政府需加大支持力度并鼓励协同创新。针对中国极地研究起步晚、积累少的问题,科技部、教育部、国家自科基金委等应加大专项资助力度,保障极地研究持续、快速发展。各科研院所应强化人才培养模式、优化人才发展环境,在与极地相关的各学科领域形成“领军人物-中年骨干-青年博士”的梯级人才队伍,扩大专业研究团队的规模。同时,在确保国家安全的前提下加强极地科技外交,促进科技要素自由流动,充分利用国际科技资源取长补短。[35]中国的极地研究不仅要做大,还要做强。建议由中国极地研究中心牵头,联合相关科研机构、高校、企业等组建“中国极地问题协同创新中心”,打破体制壁垒和学科差异,实现产-学-研联动和多学科互鉴创新。

对于环境NGO,政府应在加强引导的同时充分释放其活力。由于历史原因,中国的很多环境NGO为官办性质,对草根环境NGO和国际环境NGO又管制较严,所以环境NGO在政府的“偏爱”或“冷落”下都缺乏活力。随着社会力量的发展壮大,政府的态度应转向中立,在完善相关法律制度、明确环境NGO法律地位的前提下逐渐放松管制,增强其独立性。具体在极地事务上,一方面政府应加强引导,如在全国海洋宣传日设立极地主题、组织极地主题展览等,促使中国环境NGO关注极地事务并发挥对公众的普及、宣传作用。另一方面,中国环境NGO应进一步加强与科研团体、企业以及国际环境NGO的互动往来,增强专业素养,优化资金来源,提高国际化能力。

对于企业,政府应在尊重市场原则的前提下完善激励和监督机制。作为当前极地治理中最为活跃的新兴主体,企业既是极地经济开发的“排头兵”,也是极地生态环境责任的承担者。因此,政府一方面应为之创造良好的参与环境,如针对极地项目制定优惠政策、促进极地研究成果与企业实际需求对接、建立合理的极地投资风险分担机制等;另一方面还必须加强监管,防范企业在极地开发中出于盲目逐利采取机会主义行为,有损国家形象和声誉。与此同时,企业应把握极地开发机遇,在科学评估的基础上制定相关战略计划;打破追求利润和承担责任之间的对立,自觉把企业形象视作企业利益的重要部分;进一步支持科研团体、环境NGO等参与极地治理,并接受它们的帮助和监督。[36]

四、结语作为中国极地利益的承载主体,政府、科研团体、环境NGO和企业构成了中国参与极地治理的行为主体。其中,政府是核心主导,科研团体是传统主力,环境NGO和企业是新兴力量,它们相互协调配合,共同维护中国的极地利益并推动极地善治。不过,当前中国对极地治理的多元参与机制,基本是在政府主导和推动下形成的,还需进一步探索各主体的有效整合与紧密合作。而在这一过程中,鉴于极地治理较高的政治性以及中国的政治体制,关键还在政府,即政府既要做到“不缺位”,为其他主体创造良好的参与环境,也要做到“不越位”,调动其他主体的参与自主性和积极性。

进一步来看,中国参与极地治理是一个全球治理层面的问题,也是一个国家治理层面的问题。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次强调要坚持统筹国际国内两个大局,并把全面参与全球治理和推进国家治理现代化提升到了前所未有的战略高度。因此,构建中国参与极地治理的多元主体协同机制是对全球治理转型的积极回应,也是推进国家治理现代化的必然要求。随着涉及极地的法律政策陆续出台、体制机制日益完善,中国应在准确把握国际国内两个大局的基础上协同各个主体、利用多种资源,在从极地大国向极地强国迈进的过程中承担更多责任、做出更大贡献。

| [1] |

杨剑. 中国发展极地事业的战略思考[J]. 人民论坛·学术前沿, 2017, (11): 6-15. (  0) 0) |

| [2] |

Tina Tin, Machiel Lamers and Daniela Liggett, etc., "Setting the Scene: Human Activities, Environmental Impacts and Governance Arrangements in Antarctica, "in Tina Tin, Daniela Liggett and Partick Maher, etc.eds., Antarctic Futures: Human Engagement with the Antarctic Environment, Springer Netherlands: 2014, pp.1-24.

(  0) 0) |

| [3] |

程保志. 当前北极治理的三大矛盾及中国应对[J]. 当代世界, 2012, (12): 71-73. (  0) 0) |

| [4] |

陈玉刚, 王婉璐. 试析中国的南极利益与权益[J]. 吉林大学社会科学学报, 2016, (4): 95-105. (  0) 0) |

| [5] |

陈立奇. 南极和北极地区变化对全球气候变化的指示和调控作用——第四次IPCC评估报告以来一些新认知[J]. 极地研究, 2013, (1): 1-5. (  0) 0) |

| [6] |

张海滨. 气候变化对中国国家安全的影响——从总体国家安全观的视角[J]. 国际政治研究, 2015, (4): 11-36. (  0) 0) |

| [7] |

孙凯, 王晨光. 中国参与北极事务的战略选择——基于战略管理的SWOT分析视角[J]. 国际论坛, 2014, (3): 49-55. (  0) 0) |

| [8] |

Peter M.Hass, "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, "International Organization, Vol.46, No.1, 1992, pp.1-35.

(  0) 0) |

| [9] |

Barbara Gemmil and Abimbala Bamidele-Izu, "The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance, " https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/NGOs/082702ngo.pdf, p.3.

(  0) 0) |

| [10] |

Kenneth W.Abbott, Jessica F.Green and Robert O.Keohane, "Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance, "International Organization, Vol.70, No.2, 2016, pp.247-277.

(  0) 0) |

| [11] |

Joseph S.Nye and John D.Donahue, eds., Governance in a Globalizing World, Washington D.C.: Brookings, 2000, p.12.

(  0) 0) |

| [12] |

杨雪冬. 论国家治理现代化的全球背景与中国路径[J]. 国家行政学院学报, 2014, (4): 15-21. (  0) 0) |

| [13] |

佚名.汪洋出席第四届国际北极论坛[EB/OL].http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-03/30/content_5182239.htm,2017-03-301/2020-04-12.

(  0) 0) |

| [14] |

佚名.张高丽出席第40届南极条约协商会议开幕式并致辞[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/23/content_5196172.htm, 2017-05-23/2020-03-13.

(  0) 0) |

| [15] |

北极问题研究编写组. 北极问题研究[M]. 北京: 海洋出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [16] |

佚名.中国人的北极考察活动[EB/OL].http://www.chinare.gov.cn/caa/gb_article.php?modid=04010, 2020-04-14.

(  0) 0) |

| [17] |

潘敏. 国际政治中的南极:大国南极政策研究[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [18] |

于宏源. 知识与制度:科学家团体对北极治理的双重影响分析[J]. 欧洲研究, 2015, (1): 21-34. (  0) 0) |

| [19] |

王晨光. 中国北极人文社科研究的文献计量分析——基于CSSCI期刊的统计数据[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (2): 78-84. (  0) 0) |

| [20] |

Jonathan Schwartz, "Environmental NGOs in China: Roles and Limits, "Pacific Affairs, Vol.77, No.1, 2004, pp.28-49.

(  0) 0) |

| [21] |

王名.中国NGO研究——以个案研究为中心[M].联合国区域发展中心、清华大学NGO研究所, 2000.

(  0) 0) |

| [22] |

宋效峰. 非政府组织与全球气候治理:功能及其局限[J]. 云南社会科学, 2012, (5): 68-72. (  0) 0) |

| [23] |

刘勤, 黄洪亮, 李励年, 等. 南极磷虾商业化开发的战略性思考[J]. 极地研究, 2015, (1): 31-37. (  0) 0) |

| [24] |

佚名.南极磷虾: 远洋渔业"后起之秀"[EB/OL].http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/11/393383.shtm, 2017-11-07/2020-04-13.

(  0) 0) |

| [25] |

孙凯, 张佳佳. 北极"开发时代"的企业参与及对中国的启示[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (2): 71-77. (  0) 0) |

| [26] |

佚名.中远海运特运5艘船全部通过北极东北航道[EB/OL].http://www.eworldship.com/html/2017/ShipOwner_0922/132131.html, 2017-09-22/2020-03-12.

(  0) 0) |

| [27] |

周中之, 高惠珠. 经济伦理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [28] |

杨剑. 北极治理新论[M]. 北京: 时事出版社, 2014.

(  0) 0) |

| [29] |

王晨光, 孙凯. 域外国家参与北极事务及其对中国的启示[J]. 国际论坛, 2015, (1): 30-36. (  0) 0) |

| [30] |

赵进平. 我国北极科技战略的孕育和思考[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2014, (3): 1-7. (  0) 0) |

| [31] |

郇庆治. 环境非政府组织与政府的关系:以自然之友为例[J]. 江海学刊, 2008, (2): 130-136. (  0) 0) |

| [32] |

中共中央印发.深化党和国家机构改革方案(全文)[EB/OL].http://www.xinhuanet.com//2018-03/21/c_1122570517.htm, 2018-03-21/2020-04-12.

(  0) 0) |

| [33] |

佚名.我国成为南极旅游第二大客源国新规出台促南极游安全有序发展[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/2018-02/09/c_1122395733.htm, 2018-02-09/2020-04-06.

(  0) 0) |

| [34] |

全国人民代表大会环境与资源保护委员会.关于第十二届全国人民代表大会第五次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-12/27/content_2035540.htm, 2017-12-27/2020-03-12.

(  0) 0) |

| [35] |

张佳佳, 王晨光. 中国北极科技外交论析[J]. 世界地理研究, 2020, (1): 63-70. (  0) 0) |

| [36] |

王晨光. 中国企业参与极地治理的行为机制和路径选择——基于利益与责任的视角[J]. 企业经济, 2020, (4): 20-27. (  0) 0) |

2020

2020