2. 山东管理学院 艺术学院,山东 济南 250357

2. College of Arts, Shandong Management University, Jinan 250357, China

2018年9月26日,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,确立了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,提出科学有序地推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。民间手工艺非物质文化遗产作为传统文化中的重要内容,具有民族性和地域性的双重特质,发挥着文化资源和载体的重要作用。在当前乡村振兴战略背景下,深入调查和研究民间手工艺非遗的发展现状与当代价值,分析其所面临的问题,并提出相应的解决方案及发展对策,使其成为乡村建设中的重要支柱与持续动力,将更好地推动优秀民族文化传承及乡村振兴的各项发展,因此具有学术研究和实践转化的双重价值和意义。

一、手工艺非遗在乡村振兴中的当代价值日益凸显传统民间手工艺(又称“传统工艺美术”“民间工艺”“特种工艺”等)是非物质文化遗产的重要组成部分,分为传统美术和传统技艺两大类。在2017年3月12日文化部、工业和信息化部、财政部共同印发的《中国传统工艺振兴计划》中,明确了传统民间手工艺的定义与当代价值:“具有历史传承,与民众生活联系紧密,富有民族风格或地域特色的工艺品种和技艺。其产品多采用天然原材料,主要采用手工劳动的方式制作,是非物质文化遗产的重要组成部分,在当代生活中具有强大的生命力和发展空间。”[1]作为传统文化资源的民间手工艺非遗正是岌岌可危的文化资源要素之一,如《中国传统工艺振兴计划》提出的“传统工艺蕴含着中华民族的文化价值观念、思想智慧和实践经验”“有助于传承与发展中华优秀传统文化,涵养文化生态,丰富文化资源,增强文化自信”是从民族独特性和文化多元化的视角去重视和对待中华传统之工艺,其不仅凝聚着民族宝贵的思想、文化以及精良的技艺,并且能以物化之手段使其个性化的作品体现出民族文化的独特性和唯一性,散发着文化意蕴和手工的温情,是批量化的工业产品无法替代和比拟的;此外,传统工艺更好地关注了人本精神、思想价值观、情感态度、技艺传承、传统文化等多方面因素,令其和谐统一,这恰是中华民族传统文化的魅力所在,并值得我们去好好地保护、传承和发展。“实践说明,文化是社会生产不可舍弃的要素,换言之,文化作为资源是人类社会生产和再生产必需的。”[2](P168)手工艺的传承与振兴实质上便是文化资源的精神价值再传播,是中华民族所创造的独特的精神文化,并且其文化生产与创造扎根于基层,依托亦在乡村。

当前,随着乡村振兴战略的提出,国家对乡村建设和发展越来越重视,学界、设计界亦献计献策加强了对其研究的广度和深度,其中潘鲁生先生提出了尽快实施乡村特色产业“文化赋能计划”,建议加强乡村文化产业策划服务、建议健全乡村特色文化产业行业组织、建议健全乡村特色文化产业文化创新服务机制。[3]还提出“手艺农村”特色产业扶贫计划,实施“工艺扶贫”计划,推动乡村文化振兴。从工艺振兴到文化振兴,再到乡村振兴,使手工艺非遗这一优秀传统文化实现创造性转化,并成为乡村振兴的文化源动力。可见,手工艺非遗具有文化价值和经济价值的双重性,可为乡村产业优化增加经济效益提供有力保障,其作为乡村重要的文化资源在乡村振兴中的价值越来越凸显。

二、齐鲁民间乡村手工艺非遗发展现状调查据相关数据统计,截至2019年,山东省国家级非物质文化遗产项目已达173项,省级项目达751项,市级代表性名录达3490项。其中,传统手工艺(传统美术和传统技艺)从最初的第一批国家级9项增加到第四批的42项,省级项目达到283项。同时传承人队伍亦不断增加,可以说山东省已成为非遗大省,关于非遗保护与传承工作逐步得到政府各级相关部门的重视和推动。

另据统计,山东省共有各类传统工艺类企业和经营业户110万个,从业人员350万人。探索“互联网+ 非遗”“互联网+传统工艺”模式,依托传统工艺项目,开发各类非遗衍生品1760个。全省共有5661个非遗活跃电商,打造创新型手工艺企业1996家。[4](P40)由此可见,随着国家政策的推进实施,已有更多的人加入到非遗保护与传承的队伍当中,而这些大的社会环境有利于下一步更好地推动非遗的传承与发展。在当前非遗发展情况下,笔者重点关注和研究齐鲁民间手工艺非遗的发展,尤其展开了以传承人为核心的相关现状调研,调研情况如下:

1、实地调研与传承人非结构性访谈情况分析

针对目前齐鲁民间的手工艺非遗项目选取部分典型技艺进行了实地调研,以及对43位传承人进行了非结构性访谈,通过实地观察及访谈交流等方式了解当前传承人、技艺传承情况、产品开发及经营现状等,表 1为实地调研及访谈的部分代表性传承人汇总。

|

|

表 1 实地调研及访谈的部分代表性传承人汇总 |

在实地调研中,手工艺非遗少数发展较好,多数发展仍然比较艰难,传承人作为非遗保护和传承的重要群体面临多样化的发展困境。比如非遗发展较好的潍坊地区,除了潍坊风筝产业化发展比较好以外,其他如麻布绣、嵌银漆器、核雕、年画等都存在一些发展瓶颈。如访谈麻布绣传承人丁培玲老人时,她说自己年龄大了,没有很强的创新思维,无法开发出适应现代生活的产品,同时,不懂也没有时间进行品牌化经营,因此,其传统技艺在发展中并不乐观,她非常渴望有相关设计、经营等人才力量的帮助。其他传承人在访谈中也提到了技艺传承与当代产品创新的问题,均对如何从产品开发的角度去适应当代社会生活感觉困难,同时也对于促使传统技艺持续生存与发展的环境表示出担忧与困扰,这是手工艺非遗目前所面临的普遍难题。

对于稍年轻的传承人,在创新方面要强于年龄大的,思维灵活、善于创新、学习力强,与外界交流广泛,善于运用现代新的多媒体方式进行宣传和推广,也运用电商平台进行销售等;这类传承人如潍坊刺绣传承人李银凤,聊城葫芦雕刻技艺传承人王东峰、德州剪纸传承人张建志、临沂彩印花布传承人张继胜、济南葫芦烙画传承人马友谊等。这些年轻的传承人虽然有自己的优势,发展相对较好,但同时也存在某些问题。如葫芦雕刻传承人王东峰在家乡从事葫芦雕刻时带动了多户农民的葫芦种植业,帮助他们完成了脱贫致富,同时他说希望通过这项手艺能为家乡的振兴做出自己的贡献,除了带动部分人脱贫致富外,还想打造一所乡村葫芦雕刻技艺研习所,传授手工技艺的同时还能活跃乡村文化、增进乡情、带动乡村旅游等,从而促进其当地农村经济的发展,助力乡村振兴。这是这位年轻传承人的情怀与梦想,但现实是王东峰所在的这个村庄缺乏这样的文化场所和空间,也无法得到相关部门的支持,如今王东峰不得不自己租借了一处民房来作为传习所,供前来参观和学习的人落脚。王东峰通过自己的技艺及灵活经营,年收入在百万左右,对于王东峰而言资金不是难题,而传承活动的空间场所是其当前迫切需要解决的问题。除此之外,缺乏资金及场地支持制约技艺传承与发展成为相当一部分传承人所面临的最大的问题。

2、齐鲁民间非遗传承人的技艺传承情况分析

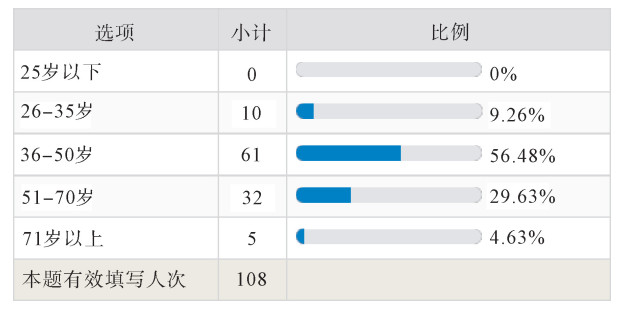

杭间先生在《手艺的思想》一书中写道:“众所周知,民艺的特性之一,是在相似的生活形态下代代传承,而这传承中的主角—人,便成为主要因素。”[5](P4)因此在对民间艺人前期的调研中除了实地调研及访谈外,还通过网络对108位传承人进行了问卷调研。所访谈的这些传承人总体年龄偏大,50岁以上的传承人占34.26%,25岁以下的省级传承人在此次调研中竟为0,26—35岁间虽有10人,但细察可得知省级传承人中年龄最小的也已经30多岁;问卷调研的传承人多数在36—70岁之间。(见表 2)

|

|

表 2 网络调研传承人群体年龄分布情况 |

传承人的技艺传承是非遗文化技艺得以薪火相传的有效途径,主要是指传承人在学习、发展及其推广所掌握的非遗技艺的种种活动情况。因此笔者对传承人学习技艺的时长、传授技艺的方式、向其学习技艺的人数及对于技艺传承工作的展望和态度等方面进行考察。

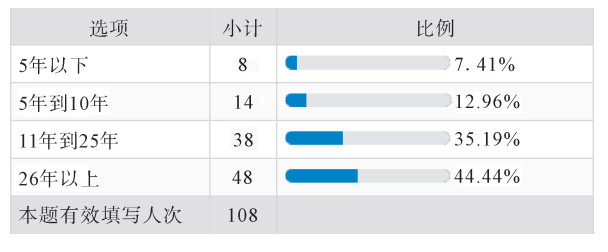

传承人从事手工艺工作的时长如表 3所示。

|

|

表 3 受调研传承人从事手工艺工作的时长 |

从表 3中可见,参与调研的大部分传承人从事非遗手工艺工作的时长超过10年以上的占79.63%,接近一半的传承人从事这一行业已超过了25年。

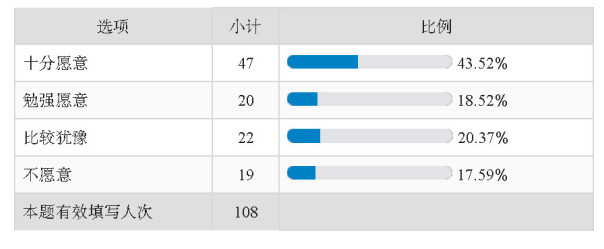

关于其子女对于继承其技艺态度的统计(见表 4)。从表 4中可见,传承人子女十分愿意继承技艺的比例为43.52%。对于世代相承的非遗技艺在家族传承中不及一半的比例让人心存忧虑。非遗技艺中有不吸引年轻人的题材、长时间的学习成本、较低的收入可能是让年轻人不愿意继承的主要原因。而就传承人徒弟中目前仍在从事非遗相关行业者的数量进行调查统计,可以得出,传承人没有徒弟的比例竟高达24.07%。

|

|

表 4 受调研传承人子女的传承意愿 |

3、齐鲁民间非遗传承人手工艺产品的销售情况及品牌意识

在乡村振兴背景下,促进齐鲁民间手工艺振兴与发展的有效方式是促进民族传统工艺文化资本化、市场化,将民族传统工艺以文化资本的方式进行利用和开发,只有将文化资源转换成文化资本才能让乡村振兴取得真正成效。因此笔者对齐鲁民间地区非遗传承人手工艺产品的销售情况进行调研,得出以下数据;受调研的传承人售卖过自己的手工艺产品或作品的占到94.44%,其多是通过熟人推荐、展销会、朋友圈、实体门店等传统销售渠道进行的。基于互联网零售业的兴起,通过经营网店致富的传承人也逐渐增多,通过调研数据分析,其中有自己网店的传承人仅占22.22%,没有网店的占77.78%,但是有意愿在网上开店的传承人却占到了90.74%,只是苦于没有途径或者无条件开网店。另外,部分传承人在经营过程中具有品牌意识并已经形成了自己的品牌的仅占40%左右。

4、齐鲁民间非遗传承人发展的困境与需求

关于齐鲁民间非遗传承人面临的发展困难与创新瓶颈,笔者主要分为两个问题进行了相关调研:一个是侧重于非遗技艺的传承和发展问题,另一个则侧重于非遗手工艺作品或产品的创新问题。

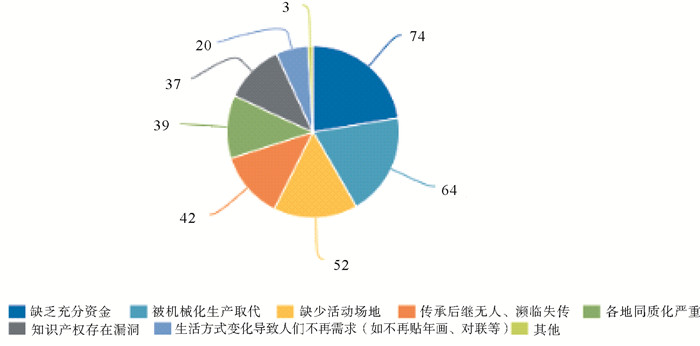

如图 1所示,目前非遗传承人认为当下非遗技艺传承和发展存在的首要问题是资金不足,其次是机械批量化生产的竞争。此外,后继人才的减少、各地非遗手工艺品的同质化、知识产权的漏洞、生活方式的变化也都是许多传承人已经意识到的问题。

|

图 1 受调研传承人认为非遗技艺面临的最大问题 |

至于非遗创新方面,渠道和资金依然是两个主要问题,创新难度高、能力不足、消费者不了解也都是阻碍非遗创新的重要因素。

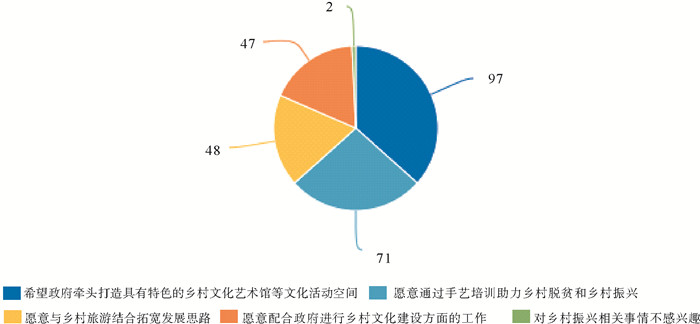

图 2是针对当前乡村振兴背景下了解各位传承人对其态度和愿望的调研结果,可见,传承人对政府牵头打造乡村文化艺术馆等文化合作空间以及通过手工艺助力乡村振兴的热情比较强烈。

|

图 2 受调研传承人对乡村振兴的态度 |

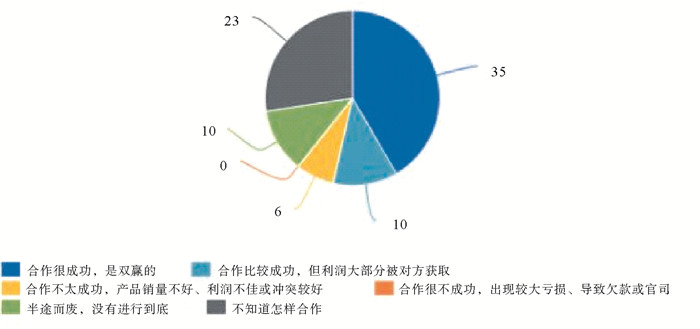

在调研中也会看到传承人非常希望有创新人才的合作和助力。部分传承人与企业、高校或者独立设计师尝试合作的频率比较高,但存在合作意向多、合作深度较浅、合作落地率低等问题,尤其是落地困难的问题尤为突出。对于已经展开的合作,成功的案例不到一半;不知道如何合作、半途而废、产生冲突、非遗传承人收益少等问题也非常普遍。(见图 3)

|

图 3 受调研传承人的合作情况调研 |

在对传承人的总体访谈中,由于每一项手工技艺都有各自不同的特点,他们所面临的问题和困难也不一样。综合归纳可得出,多数传承人普遍年龄偏大,除了技艺熟练、精湛外,其他往往比较欠缺,如创新不足、缺乏资金、场地、管理经验、后继人才等,有的偏远农村的传承人甚至生活难以为继。

三、齐鲁民间手工艺非遗发展中的问题分析从上述调研结果可知,手工艺非遗的整体发展仍然存在很多亟需解决的问题。同时,笔者根据在调研过程中的结构性访谈以及观察等方式,发现各级地方管理部门、乡镇村政府等对待非遗等传统文化在乡村建设中政策差异和发展思路方面,存在着以下不足:一是政府部门对民间手工艺非遗重视度明显不足,依然强调农业基础经济的支撑作用,对手工艺非遗等关系传统文化推动的产业不甚积极或其引领作用认识不足;二是乡村手工艺非遗发展缺乏行之有效的实践模式和环境,在宣传推广、创新产业融合、新媒体运用等方面缺少实际措施;三是乡村政府管理者缺少全局思维和长效推动机制,导致非遗文化及产业内核动力捉襟见肘,不能保持长足持续发展的动力。以下是对所存在的常规性问题的总结及原因分析:

(一) 齐鲁民间手工艺非遗资源丰富,但发展不均衡齐鲁大地文化根基深厚,民间手工艺项目品类众多,堪称非遗大省,仅剪纸、年画、刺绣、雕刻、刻瓷等传统技艺类就有200项,传统美术类也已达到99项,具有多样化、多元化的突出优势。《山东省推动乡村文化振兴工作方案》明确提出繁荣发展乡村文化产业,实施“乡村传统工艺振兴计划”,其中重点在文化遗产、节庆赛事、修学研习、养生文化、民俗文化、名人文化等方面进行创意开发,推出具有地方特色的精品民俗活动和精品农业体验旅游活动。[6]齐鲁民间手工艺非遗本应得以快速发展,走上乡村“文化”振兴之路,但各地区发展极不均衡,在政府推行力、地方政策、区位优势等诸多方面存在着较大差异,就整体发展水平而言,通常城郊优于偏远农村,经济基础好、人口密度大的乡(镇)村优于一般乡(镇)村,全省的总体发展呈现不稳定和不平衡状态。

(二) 传承人年龄普遍偏大,部分农村地区传承人保护及培养机制不完善传承人承载了技艺的思想精华和核心经验,传承人的技艺传承是非遗传承最为直接的方式,构建以传承人为核心的活态传承发展体系是当代传承与发展的关键。但在一些农村地区存在对传承人的保护和支持力度不够、培养机制不完善等问题,使得传承人的生活与经营异常艰难、难以为继,甚至不得不另谋出路,导致技艺无法传承与延续,甚至消失。

此外,传承人还存在整体年龄偏大,文化层次不高,创新意识不强,缺乏年轻的后继传人等自身发展瓶颈,此类问题同样是保护与培养机制不完善的体现(见上文齐鲁民间非遗传承人的技艺传承情况分析)。自2015年国家文化部和教育部联合推出非遗传承人群研培计划以来,各地陆续对非遗传承人群展开有主题和针对性的研培活动,希望以此开阔传承人的思维和眼界,从而在产品的设计创新上得到有效提升。但是关于针对传承人的研培项目还未得到更加广泛和深入的开展,尤其在农村的非遗传承人还没有完全走出来。

(三) 相关文创产品开发同质化严重,缺乏时代创新手工艺非遗多是以传统工艺为基础的物质形态显现的,其最终体现的是物化的产品。从创新的途径来看,传承人为主导的创新主要体现在技艺的创新和设计的创新,技艺的创新是在传统技艺的基础上去进行更好的优化和提升,创造出技艺更加完善和精湛的作品,突出“巧夺天工”,更加追求“工艺”的精巧与视觉震撼力;如柳编、草编技艺是借助天然的材料通过传统的编织技艺来完成产品或作品,其已经突破最初的以日常生活实用为主的造物动机,而发展到现在更多的是体现一种时尚生活方式的美物用品或文化产品,甚至成为艺术家们用来进行艺术创作的材料源泉,用编织的技艺和材料创作出独特的如雕塑般的艺术作品。葫芦雕刻技艺是以葫芦为基础材料,在其之上进行雕刻、烙画等工艺技法从而进行生产和创作,是从实用到艺术欣赏不断变化与创新的过程,其最终是以物的形式呈现。那么,在传统的技艺与材料下如何进行创新,如何把握艺术审美与日常生活融入的关系是当前非遗产品创新发展的关键。

从上文调研与考察结果可知(访谈麻布绣传承人丁培玲老人),当前,齐鲁民间手工艺非遗产品虽不乏精品,但多数仍以单一和固化的形态样式沿袭传统,产品缺乏现代审美结合下的创新性,无法满足当代人的文化审美和消费心理需求,尤其是已成为消费市场主体的年轻人群,更是认其为过时的东西,无法激起他们的消费欲望,其消费市场与社会环境不容乐观。传统造物是先满足生活需要的功能在当下环境并不占优势,长此以往,其生命力自然不强,这是手工艺在现代发展中存在的最大的难题。

(四) 手工艺非遗在乡村文化建设中的发展力度与深度不足多数乡村在文化建设上对于传统手工艺非遗重视度不足,一些好的手工艺非遗项目往往得不到有效的支持和挖掘,正如“酒好也怕巷子深”,非遗项目资源再好,如果缺乏了其生存的环境和土壤,不再创造新的形式去适应当下的生活环境,没有人愿意深入其中进行挖掘和推动,非遗在乡村的生存、延续和发展终将落为一句空谈。笔者在调研过程中发现,很多农村基层干部缺乏系统全面的发展思路,往往只重视某些方面而忽略其他方面,如只重视农业经济、生态经济发展等,对文化建设重视不够,没有积极创新的发展思路,缺乏行之有效的推广和融创机制,或缺少有效的发展思路及模式指导等,甚至难以产业化,因此导致民间手工艺乃至乡村文化建设的整体发展力度和深度不足,致使很多农村文化生态仍然呈现萧条现状。

(五) 策划、设计与管理人才极度缺乏,难以形成品牌化运作民间手工艺非遗的传承和创新,除了实践之外,也需要理论的总结和提炼,还需要系统思维和整体化运作。手工艺人多数无法完成此类策划、设计和推广等系统性工作,但高等院校、科研院所对民间手工艺非遗传承与保护方面都进行了广泛研究,有较深厚的理论研究基础;如今一些高校师生、教师团队、知名设计师等纷纷对民间手工艺进行融创设计,推陈出新,带活了部分乡村文创产业,推动农民就业,带动了地方乡村文化和经济的建设,有的地方更是结合乡村旅游,走出了“非遗+旅游”“非遗+文创”的特色发展之路。但是高校和科研机构由于不具备广泛的社会资本,无法成为推动品牌化运作和融创发展的主要力量,因此这也是山东乡村手工艺非遗面临的品牌化运作的难题(见上文齐鲁民间非遗传承人发展的困境与需求分析)。

总之,根据前期对齐鲁民间手工艺非遗的调研情况,发现总体存在着多方面的问题,亟需结合乡村振兴战略寻找适合齐鲁民间手工艺非遗发展的实践方法和对策。

四、乡村振兴背景下齐鲁民间手工艺非遗的发展对策根据当前乡村振兴战略规划,结合国家对传统手工艺的传承及振兴相关政策,不断挖掘民间手工艺非遗的文化特质、产品创新设计与当代转化,从而实现其文化价值、经济价值、社会价值,结合当前农业生产、生态、乡村旅游等发展模式可形成产业融合、城乡融合及联动效应,形成相互促进、相互影响的良性关系,为当地农民脱贫增收拓宽思路和发展路径;同时,乡村振兴为手工艺非遗的保护、传承与可持续发展提供了政策支持和文化生态环境,可形成相互支撑、相互促进的和谐共生发展关系。

因此,通过手工艺非遗在民间的传承发展来助力乡村振兴是一项系统工程,需要政府、研究者、传承人、管理者、经营者及广大民众共同努力,全面推进。其发展对策可以从以下几方面进行探讨:

(一) 政府主导层面应设立和完善专项政策,支持乡村手工艺非遗的发展政府层面应持续加强规划和完善专项政策,以加强对乡村手工艺非遗的保护、传承和发展。“大力推动农村地区实施传统工艺振兴计划,培育形成具有民族和地域特色的传统工艺产品,促进传统工艺提高品质、形成品牌、带动就业。积极开发传统节日文化用品和武术、戏曲、舞龙、舞狮、锣鼓等民间艺术、民俗表演项目,促进文化资源与现代消费需求有效对接。推动文化、旅游与其他产业深度融合、创新发展。”[7](P63-64)笔者认为,具体可以从以下几方面进行创新实践尝试:

1、依托乡村当地资源优势,深挖手工艺非遗文化及产业优势

各地政府应带头研究和深挖当地非遗文化资源,依托当地非遗手工艺资源的文化价值和产业优势,借非遗文化影响乡风民风,借手工艺带动产业经济,以此推动乡村文化建设和产业发展,从而全面助力乡村振兴。

目前山东已有部分成功案例,如聊城的葫芦雕刻技艺,依托非遗技艺平台,在聊城全区建立了3座博物馆和5处技艺传习所,各级传承人达到32人,种植户达3600余户,种植1.3万亩,占葫芦行业全国份额的70%,年综合效益达10亿元,其农村特色文化产业已然成为聊城最具代表性和特色鲜明的文化产业,带动了当地乡村文化和经济的联动效应,积极推动了聊城地区的乡村振兴,并于2020年10月亮相第三届中国国际进口博览会。

另外,还有滨州地区博兴的柳编草编技艺,当地政府以此为抓手结合其他农业发展情况打造了以柳编草编为主要特色的产业园区,大力发展充满本地农村乡土气息的品牌化旅游产品,同时利用当地马踏湖的独特地理优势发展乡村旅游,走出一条以非遗手工艺特色文化带动相关产业、旅游为一体的乡村整体品牌化发展道路。

除此之外,临沂临沭的柳编非遗技艺不仅成为当地特色文化产业的形象标杆,而且也为当地的农民就业及扶贫工作做出了重要贡献,同时还与当地的文化创意产业紧密结合,开发出更多适应时代审美的现代产品,远销海内外,为当地文化传承与经济发展做出了突出贡献。

以上乡村非遗发展案例表明,正是因为政府的参与和带动才使其更好地发挥了非遗文化影响作用,同时带动了相关产业的发展,为乡村振兴打下了坚实基础。因此,深度挖掘当地文化资源,尤其是非遗文化资源,是乡村发展的必要举措。

2、打造乡村社区非遗文化空间,营造乡村文化氛围,发挥文化引领作用

山东村域规划应高度重视文化空间的营造,着力恢复、打造乡村社区非遗文化空间,如“乡村博物馆”“乡村文化大院”“非遗大舞台”“非遗研习基地”等;这类空间是乡村文化传播和集聚的重要场所,可以组织举办文化讲堂、手艺培训、展览交流、文艺汇演等活动,充分发挥文化引领作用,活跃乡村文化生活、传播正能量,使乡村生活充满活力和吸引力。通过传承乡村文化,留住乡愁记忆,保护乡风文明。笔者在调研过程中发现,齐鲁民间一些地方的乡村博物馆建设已经初见成效,如图 4的山东省济南市章丘区的乡村葫芦艺术馆和潍坊市临朐县吕家楼村的手绘年画博物馆都具有自己独特的文化氛围和乡村艺术特色。

|

图 4 山东省济南市章丘区的乡村葫芦艺术馆和潍坊市临朐县吕家楼村手绘年画博物馆(笔者自摄) |

除此之外,还有临沂张明建彩印花布艺术馆、临沭杨进邦葫芦艺术馆、聊城东昌府木版年画博物馆、聊城葫芦博物馆、德州梁子黑陶博物馆及德州建志剪纸艺术馆等,这些散布于齐鲁民间的非遗乡村博物馆无疑是乡村文明的灿烂花朵,是传播优秀传统文化、凝聚乡风文明的重要空间场所,在乡村文化建设以及乡村振兴中发挥着重要的且潜移默化的作用。因此,建议政府在其他有条件的农村牵头建设具有地方文化特色和优势的乡村博物馆或文化艺术空间,使其成为联系乡民文化生活、城乡融合发展的纽带,活跃乡村文化生活,以文化为核心助力乡村振兴各项建设。

3、搭建融资、商贸、文化交流及销售平台,多措并举,促进乡村振兴发展

个体能动性需要在集体能动性提升的前提下才能最终实现提升和突破,同时个体能动性的改善与平台息息相关,在乡村振兴战略中以平台建设的形式进行增权赋能,其实质是为弱势群体提供一个良性的集体环境。[8]

通过政府牵头搭建各类平台,为乡村手工艺发展拓宽融资、商贸、文化交流及推广销售渠道,帮助传承人解决实际困难,积极发挥政府主导作用,多方位助力非遗的传承与发展,从乡村文化振兴、组织振兴、产业振兴等多角度促进乡村振兴全面发展。

(二) 有效激发传承人的引领作用传承人作为非物质文化遗产的承载者理应是保护工作的重要人群,他们熟谙非遗手工技艺,有着丰富的制作经验,是活态传承的关键群体。传承人应摒弃旧有的“只传给家族人员”“传男不传女”等传统习俗观念,着眼当前非遗发展现状,体会非遗传承的社会困境,树立责任意识与担当意识,应运用各种方式对非遗技艺进行普及和推广,将宝贵的技艺更好地传承下去,使更多民众了解和喜欢民间技艺,共同加入到传承队伍中来,才能使非遗得以真正的活化传承。

1、传承人可将手工技艺传授乡民,帮助农民实现脱贫增收

多数手工艺非遗传承人生活在乡村,可以根据当地情况配合政府乡村发展规划,积极探索手工艺非遗在乡村的文化传承工作,利用政府创建的乡村文化空间、产业园等场所,对乡村留守闲置人员等进行手艺培训,以合作社、扶贫工坊等形式进行组织、培训、生产和管理,通过“非遗+扶贫”“非遗+合作社”“非遗+旅游”等多种形式使农民实现脱贫和增收。在当前乡村振兴背景下,全国很多地区掀起了非遗扶贫的热潮,尤其南方少数民族比较集中的地区更是以非遗技艺为抓手展开扶贫工作,涌现了大批非遗扶贫的案例。如重庆的“壹秋棠夏布坊”在重庆中益乡、城口县鸡鸣乡、城口县沿河乡三乡的“非遗扶贫就业工坊”就是比较典型和成功的非遗扶贫案例。其为当地贫困妇女、留守妇女、残疾妇女等特殊困难群体开展手工技能培训及产品研发,并通过计件合作、产品回购等方式,转化培训成果,促进居家灵活就业,实现脱贫。壹秋堂中益乡非遗扶贫就业工坊先后被授予“重庆市妇联巾帼扶贫车间”“全国巾帼脱贫示范基地”荣誉称号。扶贫工坊带动50余名贫困村民实现居家就业,32人进入工坊稳定上班一年以上,其中建卡贫困户21人、残疾村民3人,实现人均月收入700—2500元,帮助当地农民实现了脱贫增收。

目前山东有些地区也陆续开展了非遗扶贫的相关工作,如潍坊地区借助刺绣技艺由传承人李银凤等对一些农村留守妇女进行了手艺培训,使她们在农闲时有了一定的收入;临沭柳编传承人杨进邦先生也积极为村民传授柳编技艺,使村民在家门口就实现就业和增收。又如枣庄地区借助当地自然条件优势着力发展编织业,由政府主导组织开展,由传承人免费开展编织技艺培训,助力农民实现手艺脱贫。探索和借助乡村“非遗扶贫”是以传承人为主要传授者的传承方式,可以成为乡村振兴中一条行之有效的路径。

2、传承人应积极提升手工艺产品创新意识和水平

非遗传承人掌握着传统手工艺的核心技艺,传统手工产品,不应成为程式化的工艺流程,更不应一成不变,应该在保证传统核心技艺的前提下进行不断创新,以适应不断变化的市场需求。因此,传承人应不断提高自己的文化修养,开阔专业眼界,有意识去主动地学习和成长,提升非遗产品创新水平,研发制作出符合当代艺术审美的创意产品,打造“小而精、小而特、小而美”的手工艺产品或品牌,并使其进入寻常百姓家,成为未来工业化、智能化时代不可或缺和替代的部分,成为当代独特生活方式的呈现和有效补充。

3、传承人需加强与高校、科研院所或独立设计师的交流与合作,促进产品的创新开发与转化

非遗主管部门、传承人需主动与高校、科研院所或独立设计师等人群进行联系,加强多方交流与合作,针对产品创新的难点、发展的现实困境进行沟通和协作。传承人作为个体自然会力量单薄,努力借助一切广泛的社会力量来商讨非遗的发展道路,摒弃固守的传统观念,听取多方的意见和建议,共同提升非遗产品的创新,尝试在设计创新的实践中真正实现非遗产品的现代性转化。

(三) 社会民众共同参与和推动乡村手工艺非遗的文化传承与文化建设除以上提到的政府和传承人两个层面外,全社会广大民众的共同参与和推动同样重要,集合民众强大力量和社会效应逐渐打造和形成社会文化生态和文化氛围,共同传播传统文化,留住文化乡愁,守护民族记忆,主要对策如下:

1、促成城乡文化场所的有效融合

将城市展会、非遗展馆、文化活动与乡村博物馆、乡村文化空间融合交互,形成城乡联动的发展模式,以城带乡,有效促进乡村振兴各项发展。例如:济南百花洲传统工艺工作站、山东国际创业中心、潍坊十笏园非遗空间、临沂沂州古城、聊城古城东昌府木版年画博物馆、鲁西民间艺术体验馆等城市非遗空间,将这些城市非遗空间与乡村文化空间或博物馆充分融合和交互发展,以城市帮扶乡村,城市活动串联乡村等有机结合起来。将乡村博物馆或空间逐步打造成城市人群旅游、参观、体验乡土文化的基地,发挥乡村文化特色,努力吸引城市人群走进乡村,从而带动乡村旅游及其他产业发展,以城市文化消费带动乡村手工艺等多方面的发展等。

2、打造乡村文化旅游齐鲁样板非遗特色板块

探索融自然观光、非遗互动体验、文创产品销售于一体的联动模式。发展乡村旅游不仅有利于组织并统合各类乡村资源,同时还能促进人口回流,因之被视为一种实现乡村振兴的重要手段。[8]2018年山东省乡村旅游接待游客5.0亿人次,同比增长13.0%;实现乡村旅游收入2955.2亿元,同比增长分别为15.94%。随着乡村旅游业的兴起,并且围绕乡村振兴和精准扶贫工作,涌现出了“临沂模式”“枣庄模式”“郝峪模式”等一批创新性强、可复制、可推广的地方旅游扶贫项目。截至目前,全省400个旅游扶贫村通过各类资金扶持、旅游业态打造,聚焦贫困人口收益的村庄达到360个,间接带动26万人增收。[4](P21)

如果说,上述乡村非遗空间或乡村文化建设是一个“点”,一个空间载体,那么乡村旅游综合一体化就是一条“线”、一个“面”和一个“体”的系统工程。利用当前乡村旅游的发展势头,充分挖掘当地好的乡村文化资源和自然环境优势,打造以乡村旅游为主线的“非遗+旅游”“非遗+文创”等发展模式,吸引城市人群走向农村,欣赏自然风光、体验农家生活、体验乡村手工艺、购买特色乡村非遗文创产品及农产品等。以旅游为主线的沉浸式、体验式消费可形成一体化、系统性的融合联动模式,非遗作为其中地域性的特色文化元素将融入其中,起到积极的促进作用,这是当前值得持续深入研究探讨和实践的有效发展路径之一。

3、形成民众共同参与的社会文化生态环境

某种社会文化流行与社会文化生态都离不开广大民众的共同参与和维护,对于非遗的保护与发展同样需要社会民众的共同努力。充分利用主流媒体、社会自媒体的宣传优势,通过城乡展会、各类文化活动等吸引民众广泛参与,感受传统文化的内涵与魅力,加速促进本土化生态和传统文化认同,重新建构乡村文化主体意识和氛围,重塑当代文化价值观,调整乡村文化失调现象,促使乡村重回和谐的乡风文明,共同助力乡村振兴战略的全面实现。

五、结语综上,当前乡村振兴背景下,文化振兴至关重要,民间手工艺非遗作为乡村文化振兴的重要文化资源,应进一步进行整合,不断开发与挖掘。齐鲁民间手工艺非遗在政府为主导的各类活动和项目中正积极探索和推进,虽已经涌现出许多优秀案例,但通过大量调研后发现其发展现状并不乐观,相比批量化、精细化的工业产品,手工艺产品在当前背景之下失去了赖以生存的大环境,发展较为艰难。分析齐鲁民间的手工艺非遗发展现状发现,仍存在发展不均衡、产品开发单一、创新力度不足、传承人保护及培养机制不完善、产业化和品牌化运作困难等现实困境,同时针对现状和存在问题提出以政府为主导、传承人积极引领、主动谋划、疏导结合,社会共同参与、多方协作、系统协调等发展方式及对策,为走出特色发展的乡村非遗活化及乡村振兴之路做出努力。

| [1] |

徐艺乙. 传统手工艺的创新与创造[J]. 贵州社会科学, 2018, (11): 79. (  0) 0) |

| [2] |

陈锋. 文化资本研究——文化政治经济学构建[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2016.

(  0) 0) |

| [3] |

张杰. 实施乡村特色产业文化赋能计划——访全国政协委员、中国文联副主席潘鲁生[N]. 中国社会科学报, 2020-05-29(004).

(  0) 0) |

| [4] |

中共山东省委宣传部. 2019山东省文化及相关产业统计概览[M]. 济南: 山东人民出版社, 2020.

(  0) 0) |

| [5] |

杭间. 手艺的思想[M]. 济南: 山东画报出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [6] |

张伟, 李灵明. 乡村振兴战略机遇下的山东乡村文创产业发展探析[A]. 山东文化发展报告(2019年)[C]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.171.

(  0) 0) |

| [7] |

中共中央、国务院文件. 乡村振兴战略规划(2018—2022年)[M]. 北京: 人民出版社, 2018.

(  0) 0) |

| [8] |

孙九霞, 张涵. 行动者网络视角下民族传统手工艺合作社的形成与运作[J]. 山东社会科学, 2019, (4): 68, 61. (  0) 0) |

2021

2021