2. 南京师范大学 外国语学院,江苏 南京 210012

2. School of Foreign Languages, Nanjing Normal University, Nanjing 210012, China

谜语是指暗射事物或文字等供人猜测的隐语。猜谜语既是一种广受世界人民欢迎、体现各国文化的语言现象,也是一种反映人类语言、思维与客观世界交互关系,体现人类认知共性的思维游戏。由于谜语的分布广泛、中外皆有,且谜语的语言表述复杂多样,其猜射过程与认知紧密关联,故使得谜语成为一扇窥探人类认知的绝佳窗户。然而,谜语虽然历史悠久,但由于谜语的游戏性质,使其难以吸引研究者的重视,故针对谜语的专门的界定与分类研究并不多见,即使有,也主要囿于传统民俗学或语言学部分领域。[1](P3-138)[2][3][4]认知语言学理论的兴起使得概念隐喻和概念整合理论被应用于谜语的认知分析,[5][6][7]但并未涵盖绝大多数谜语类型,而且谜语与其它益智语言游戏的界定也甚少有学者触及。近年来,拓扑学在自然学科取得了重大成果和突破,将拓扑学的思维和方法运用到认知语言学研究中是一种新方法和新趋势。[8]从认知拓扑的视角出发厘清谜语与脑筋急转弯、填字游戏等其他语言文字游戏之间的外部关系以及不同类型谜语之间的内部关系,这是进行谜语研究的当务之急,也是解析谜语认知机制的必要步骤。

一、谜语的拓扑空间与拓扑性拓扑学中把几何空间在连续变形下保持不变的性质,即变化中的不变性称为“拓扑性”,如带柄的马克杯和甜甜圈就是等价的拓扑空间,二者都有“一个孔洞”。[9]然而,针对客观空间的拓扑学研究离不开人类的认知与语言表征,而人类的思维认知和语言也拓展了拓扑学的研究范围。认知语言学领域的学者已将拓扑学与认知语言学结合起来,探讨人类认知与语言中的拓扑性如意象图式、[10](P267-290)隐喻映射的不变原则、[11]认知语法以及Talmy对封闭类词汇拓扑属性的详细分析;[12](P214-243)[13](P21-238)国内学者徐盛桓,[14]印世海,[15]丰国欣,[16]刘礼进、邓伟平,[17]文旭、匡芳涛,[18]华鸿燕,[19]赵耿林也从认知拓扑视角出发,[20]多方位地探讨了诗歌、概念拓扑、语篇推理、汉语方位词、歇后语、语义缺省等语言现象。基于认知的拓扑性和语言的拓扑性,文旭、赵耿林提出了认知拓扑语言学,[8]其核心理念就是认知拓扑性在语言中表现为语言的拓扑性,认知拓扑是语言拓扑的基础,语言拓扑是认知拓扑的具体表现形式。

语言学家Ogden和Richards结合Freg的语言符号、意义与所指的三者关系,[21]在《意义之意义》一书中,提出了经典的“语义三角(semantic triangle)”理论来完善语言、思维和客观空间三者之间的关系。在认知拓扑学视域下,“语义三角”中的三个部分可分别构成客观、思维认知和语言三个拓扑空间。[22]由于拓扑性是思维对客观空间进行范畴化的需要,也是语言符号有限性和经济性的要求,是意义形成的原动力与必然过程,[23]因此,三个空间内部都具有拓扑性。人类的思维认知可以看作是对客观空间基于拓扑性的拓扑变换,而语言表征则是对自身思维认知的拓扑变换,因而三个空间之间还具有层层推进的拓扑关系。由于认知主体对拓扑维度、视角等选择差异,拓扑变换的过程中会出现拓扑深度与广度的差异。三个空间之间并非镜像式的关系,从客观到思维认知空间以及从思维认知到语言空间体现直接拓扑关系,而客观与语言空间之间则是间接拓扑关系。[22]

“三拓扑空间”内部和之间的拓扑关系为谜语认知研究奠定了基础。谜语中的“谜底”和“谜面”分别构成客观和语言两个拓扑空间,而“猜谜”则需通过在思维认知空间内通过提取谜面的语言空间和谜底的客观空间之间的拓扑性,建构拓扑同胚从而建立面底之间的间接拓扑关系,实现从谜面通达谜底的猜谜认知。

谜面的语言空间往往提供双层信息。表层信息采用隐喻、转喻等多种修辞手段和精巧用语来实现两个目标,一是审美娱乐目标,另一个则是“误导”猜谜者,就像刘勰在《文心雕龙·谐隐》里所说,“谜也者,回互其词,使昏迷也”。猜谜者需要克服谜面表层信息的干扰即打破谜面文字音、形、义带来的思维定势,回归和探索谜面的深层信息。深层信息实际上就是对谜底概念的不完全表述,它提供了部分的概念属性或属性之间的拓扑关系(如属性之间的组合、向量、排序等),甚至谜底概念与邻域概念之间的极限拓扑关系。

无论谜底是事物抑或是文字,它们都可以被看作是一个客观空间。由于从客观空间到认知空间之间存在着直接拓扑关系,因此,事物的形状、材质、功能、所属事物范畴以及和邻域概念的关系,单个文字的音、形、义、组合和使用语境都由认知主体归纳和提取为概念属性。由于相对于客观空间的无限性,人脑的认知空间相对有限,[24]因此在提取客观空间的拓扑性时需要进行一定程度的压缩和转换,即需要认知主体有意向的选取不同空间维度、拓扑视角进行拓扑转换。

同样,谜面的语言空间没可能也没必要提供谜底事物或文字的全部概念属性,只需选取适当的拓扑视角,提供部分“碎片”式的概念属性,猜谜主体在其认知空间内根据谜面的深层信息归纳和提取面底之间的拓扑性、建构恰当的拓扑同胚,才能建立从谜面语言空间到谜底客观空间的认知拓扑路径,完成概念属性“碎片”与概念“整体”的匹配认知。

不同语言的谜语在认知过程上体现了谜语建构的集体记忆特征以及人类认知的共性。如谜底为鸡蛋的事物谜——例(1)和例(2),中英文谜语都选取了其外观、结构、颜色等视角,体现了拓扑视角选取的相近性。

(1) 圆滚滾一块石头,石头里一张绵绸,绵绸里一团破絮,破絮里一个日头。

(2) In marble walls as white as milk, lined with a skin as soft as silk, within a fountain crystal clear, a golden apple doth appear. No doors there are to this stronghold, yet thieves break in and steal the gold. Answer: egg.(译文:在乳白色的大理石墙壁上,衬着柔软的丝绸般的皮膜,在水晶般清澈的喷泉中,浮现出一个金色的苹果。虽然这个据点没有门,小偷却闯入并偷走了金苹果。)谜底:鸡蛋

文义谜的情况似乎有所不同,其谜底在客观空间中可以文字的形、音、义三种状态的任一种或多种叠加状态呈现,较之事物谜更为复杂,如象形体文义谜,谜面语言是对三维空间的事物形态和结构特征的描述,它需要在认知空间通过特定拓扑视角,进行“降维”拓扑,从而满足谜底文字在客观空间中字形状态下二维平面的需要。汉英文义谜虽在形、音、义三方面设置谜面时有不同侧重,但究其认知机制而言,都遵循认知拓扑的路径,二者并无显著差异。

二、认知拓扑视域下谜语和其它益智语言游戏的界定认知拓扑视域下,汉英谜语的认知路径相对一致,都是在“三拓扑空间”内提取拓扑性、建构拓扑同胚,那么是否可以用“三拓扑空间”理论来考察其它益智语言游戏的认知过程,从而更好地界定包括谜语在内的益智语言游戏呢?

众所周知,许多语言游戏如童谣、绕口令、指尖操等通过语言或语言结合动作获得审美和娱乐的享受,但并不需要参与者进行严谨的逻辑推理等思维活动,也就是说,并非所有的语言游戏都是思维推理游戏,特别是在游戏过程中需要进行打破常规的创造性思维活动。数独、下棋等游戏需要相关的知识和思维技巧,是典型的思维推理游戏,但却无法归类于语言游戏。而谜语、脑筋急转弯、填字游戏等这一类考校脑力的游戏活动则较为特殊,它们既是语言游戏,也是思维推理游戏。虽然任何涉及语言的游戏活动都可称为语言游戏,然而那些巧妙运用语言文字的规则和技巧,打破思维定势,尽可能发挥思维潜能的游戏言语行为才可被称为语言思维游戏或益智语言游戏。

毫无疑问,谜语是典型的益智语言游戏,然而它和其他诸如歇后语、脑筋急转弯、填字游戏等益智语言游戏之间似乎存在界限模糊不清,难以有效界定的问题。请看下例:

(3) 人间天上会双星 (打一字) 谜底:灭

(4) 让火熄掉得最快方法是什么?答案:在火字上加一横

上述两例中,例(3)和例(4)分别为谜语和脑筋急转弯,二者都是根据汉字字形设计的益智语言游戏。二者较为类似,都包括如下特征:第一,使用了某种语言,书面和口头语言皆可(有些情况下可以包含一些非文字类的语言表征如肢体语言、图示语言等);第二,是一种思维推理或智力游戏,即一种在语言模拟环境下遵循某种特定规则开发智力、锻炼思维、追求精神需求满足的社会行为方式;第三,结构主要有两部分,分别为“问题”与“回答”;第四,需要以一定的社会文化背景知识和语言基础才能进行创作和认知加工。可见,益智语言游戏都具有一定拓扑性,以建立“问题”与“回答”之间的认知拓扑关系。然而,在认知拓扑视域下,谜语作为凸显语言(谜面)、认知(猜射主体的思维)和客观世界(谜底)这三者间拓扑性的语言游戏,与脑筋急转弯等益智语言游戏仍存在区别,主要体现在认知拓扑的目标和认知拓扑的路径两方面。

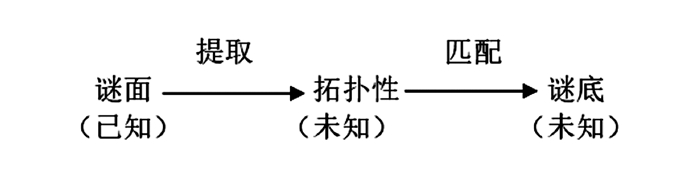

(一) 谜语的认知路径谜语的首要认知目标是找寻符合谜目范围的谜底,其认知路径是从已知的谜面信息中提取拓扑性并据其在谜目范围内推理匹配谜底。如例1和例2两则事物谜都是从事物外观和材质的拓扑视角上提取拓扑属性,建构了“外层圆而坚硬且无缝隙,里层薄而柔软,内容物有清澈液体(或不规则物体)和红(金)色球形物体”的拓扑同胚,并在谜目所提示的范围(如“食物”)内推理和匹配出谜底事物“鸡蛋”。

(5) 田中出访。(打一字) 谜底:口

(6) I jump into water. Answer: waiter. (译文:我跳入水中。谜底:服务员)

例(5)和例(6)都是文义谜,且都是典型的离合体字谜。离合体文义谜从谜底文字的字形角度来设制谜面,即忽略谜底文字的语音、语义部分,仅把谜底文字看作平面事物从二维的视角进行描述,因此,猜谜者需要克服谜面表层信息的干扰即打破谜面文字语音或语义带来的思维定势,采用二维外形的拓扑视角提取谜底文字所需的具有拓扑性质的文字构件(如笔画、字母)建构拓扑同胚。如例(5)把谜面表层信息——“田中”作为日本人姓氏的思维定势打破,而采用二维拓扑视角,根据“出访”的语义把“田”字中间的“十”取走,获得谜底“口”字。例(6)则是把字母“I”拓扑变换为小写“i”并提取其为文字构件插入“water”单词中,从而获得谜底“waiter”。文义谜拓扑性的提取较为复杂,将另文详述。

总之,在谜语的认知路径中,拓扑性的提取是一个必经步骤,如图 1所示。

|

图 1 谜语的认知路径 |

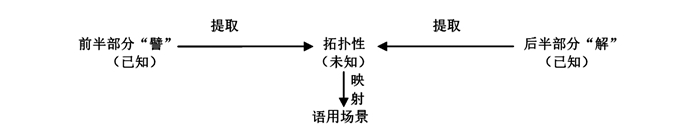

歇后语(two-part allegorical saying)是中国特有的语言现象。歇后语通常由两部分组成:前半部分是字面的显性表述,称为前文或喻体;后半部分是隐性含意的解释,称为后语或本体。[25]然而,歇后语究竟属于文学语言还是语言游戏,学者们仍存一定的争议。茅盾曾明确表示过歇后语的性质“不过是语言游戏,并不是文学语言。”[26](P10-11)歇后语在结构上与谜语和脑筋急转弯类似,[27]前半部分的“譬”类似谜面,后半部分的“解”类似谜底,“这自然可以看作是其语言游戏性质的一个证据”。[28]笔者认为歇后语虽可运用于文学作品或日常话语交际行为中,使语言生动、活泼,感染力强,但并不能改变它本质上属于语言思维推理游戏的初衷。

(7) 王奶奶与玉奶奶——差一点儿

(8) 盲人吃桔子——瞎掰

歇后语由于其前半部分的“譬”和后半部分的“解”都已经明示,如同一个已经公布谜底的谜语,因此其首要认知目标在于发现二者之间的拓扑性并获得一定的审美意义。从例(7)歇后语中,认知主体通过字形这一拓扑视角,提取“王”和“玉”之间的拓扑性即“王”的部分。从例(8)的歇后语中可以提取在动作行为这一拓扑视角下的拓扑性——“看不见的情况下分桔子瓣”。可见,歇后语的认知路径就是从其前后两个部分中寻求拓扑性(拓扑视角),也就是两部分的共同点和共通点,如图 2。相较于谜语的拓扑性而言,歇后语拓扑不变量要少一些,因为歇后语后半部分是已知的,它不必像谜语那样需要依赖足够多的拓扑性来推理谜底。

|

图 2 歇后语的认知路径 |

对歇后语的使用者而言,发现歇后语两部分的拓扑性往往只是认知目标的第一步,将所发现的拓扑性映射于交际中的语用场景才是最终认知目的。这也解释了为什么歇后语被归为语言游戏时会引起各种争议,不少学者仍愿意将其称为文学语言。然而,如果仅从寻找二者拓扑性的认知过程来看,歇后语是毫无疑问的语言游戏。

(三) 脑筋急转弯的认知路径脑筋急转弯(brain-twister/teaser)起源于印度,首次出现于1989年《时报文化》发行的一系列单篇漫画笑话全集之上,主要由前一页伴有漫画的问题和后一页出人意料的答案两部分组成。顾名思义,脑筋急转弯就是出题者利用语言文字的语音、语义和字形来预设陷阱,让解题者的思维“转几个弯”,经过一定的加工努力,偏离常规思维模式才能获得正确答案。[29]脑筋急转弯既是一种思维推理游戏,也是一种语言游戏[30];它诞生时间虽短,却在各语言中流行。例(9)为一则英语的脑筋急转弯。

(9) What kind of dog can never bite?Answer: a hot dog.(译文:什么狗不会咬人?谜底:热狗)

例(9)这类脑筋急转弯和谜语相似,其“提问”部分表述多为简单的一、两句话,不像事物谜的谜面追求诗歌或民谣的形式,也常常使用隐喻、双关、别解、谐音等多种修辞手法使得其表层信息可以误导认知主体,增加拓扑性的提取难度,而深层信息则通过拓扑性的提取指向谜底。例9中的“提问”部分一方面利用“咬”等表层信息给认知主体“狗是指某种动物”的思维定势,另一方面利用“狗”作为词(根)可以构成多种意义组合的特点在游戏深层提供了提取拓扑性(某种食物的名称)的可能。由于受篇幅所限,这一类脑筋急转弯大多利用“提问”部分语言文字的音、形、义大做文章,与文义谜最为接近,仅缺少谜目来明示谜底的结构线索或检索匹配的范围。有些脑筋急转弯甚至跳出了仅在语言文字的音、形、义之间变换的模式,扩大到特定语域或是经验范畴,因而更考校思维,娱乐性也更强。如下例,提问为“三个石叫‘磊’,三个木叫‘森’,三个人叫‘众’,那么三个鬼叫什么?”答案是:“叫救命”。

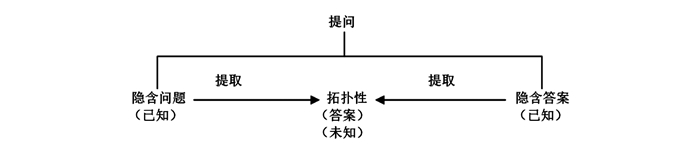

然而,有些学者认为脑筋急转弯究其类型较之谜语更与歇后语如出一辙。[28]这是由于脑筋急转弯根据其认知路径的不同大致可以分为两类,除了上面提到的与谜语一样在“提问”部分提供隐晦的信息、认知主体需要提取拓扑性并推理出“答案”的这一类以外;还有一种脑筋急转弯把真正的问题和答案两部分都明示于“提问”这一环节中,而游戏中所求的“答案”不过是获取两者之间拓扑性和拓扑视角的认知操作过程而已,如例(10)。

(10) 怎样把冰在一秒钟内变成水?答案:去掉“冫”。

在例(10)里,“冰”是隐含的真正问题,而“水”是隐含的答案,二者同时出现在“提问”中,可知如何提取二者之间的拓扑性才是此类脑筋急转弯的认知目标。“冰”和“水”虽然物质属性相同,但“冰”很难在一秒钟内在物理层面融化为“水”。因此,认知主体需要避开“提问”在语义层面的误导,采用二维字形的拓扑视角,就可以提取出二者都具有“水”部的拓扑性,因此“答案”就是把“冰”去掉左边“冫”部首。这一类脑筋急转弯的认知路径实际上与歇后语相似,只是比歇后语少了对语用场景的映射与应用这一认知目标,见图 3。

|

图 3 脑筋急转弯的第二种认知路径 |

在了解脑筋急转弯的第二种认知路径之后,上文提及的例(3)和例(4)中间的区别就非常明显了:例(3)是典型的象形加离合体字谜,建构的拓扑同胚是将“人”放中间,取“天”的上部——笔画“一”,加上以“双星”象形的两点“丶”,最终合成谜底“灭”字;而在例(4)的“提问”中,“火”是隐含的问题,熄掉是隐含的答案,让“火”熄掉并不需要在物理层面灭火,而是需要认知主体采用二维字形的拓扑视角在火字上加一横的认知操作。

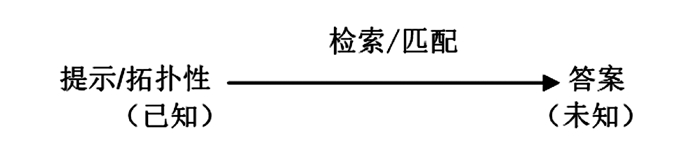

(四) 填字游戏的认知路径填字游戏,又称纵横字谜,其历史最早可以追溯到公元一世纪发掘于庞贝古城的单词迷宫游戏。现代填字游戏最早出现在1913年12月21日的《纽约世界》上,此后一直广受字母语言国家人民的喜爱。不论中外填字游戏内容有何差异,其形式和解答思路却大抵相同,都是在一片纵横相交的格子里,根据出题者给出的只言片语的提示,以及词条相交处的一个或几个“关键字(字母)”提示,猜出正确的词条,然后再根据已猜出的词条和制题者给出的提示去推断下一个词条,直至把空格完全填满。每一词条的提示类似于谜语的谜面,而所写词条则类似于谜底。Nickerson指出填字游戏的提示线索可以分为语义型(由每条文字提示提供)和结构型(由纵横的格子提供),[31]可以分别与谜面和谜目所提供的信息对应,因此纵横字谜像是一种“链式谜语”。然而,从认知拓扑的视角来看,填字游戏的认知过程并不需要提取拓扑性,其“提示”本身就是拓扑性,认知路径较其它益智语言游戏简单,认知目标和认知难度主要是根据“提示”所揭示的拓扑性检索和匹配到答案。由于每条填字游戏的解答是相对独立且等同的,因此本文仅选一条图示其认知路径,见图 4。

|

图 4 填字游戏的认知路径 |

总之,从认知拓扑的视角来看,谜语把获取拓扑性作为认知过程中的一个必经步骤,通过拓扑性获取最终答案。部分脑筋急转弯也拥有相似的认知路径,只是缺少了类似汉语谜目的谜语结构,然而在其他语言如英语中,它们甚至可以归为谜语一类。而另一部分脑筋急转弯则把寻求拓扑性作为最终认知目标。填字游戏的认知过程则与上述两种都有所区别,其拓扑性的提取难度不如上述益智语言游戏,它的认知目标着重在从拓扑性到答案的匹配上,见表 1。

|

|

表 1 常见益智语言游戏的认知目标和拓扑路径 |

在认知拓扑视域下,除了可以从认知路径和认知目标两方面来考察谜语与其它常见益智语言游戏的区别并对谜语进行界定外,还可以进一步区分拓扑类型,并据此对谜语内部进行有效分类。

(一) 传统的谜语分类谜语因分类标准不同而呈现分类的多样性:[32](P99-110)按谜语的使用场景可分为民间谜语、灯谜、其他与谜有关的形式三大类别;[33](P1-33)按谜底所属范畴的性质可分为物谜、事谜、字谜、词谜等;按谜面的形式分——文字谜、图形谜、符号谜、数字谜、实物谜、字母谜、动作谜、声像谜等。除了上述选取内容和形式等标准以外,谜语还可以针对不同受众“将其划分为大众谜、文人谜和儿童谜”。[34](P2-16)林玉明通过对近9000余条谜语的搜集和整理,[1]从谜底所属范畴出发将谜语归纳为下列两大类型:谜语(事物迷)与灯谜(文义谜)。前者根据受众进一步细分为儿童谜语和文艺谜语两类,后者则根据与语言的关系紧密度进一步分为普通灯谜和特种灯谜(包括文体谜、装饰谜、实物谜、其他类)。有些学者根据谜面语言的修辞类型进行分类,如双关型谜语等,或者根据自身研究需要设定事物谜的研究范围如智力型、[35]自我矛盾型等。[36]

英语谜语界一般认为谜语有两大类型,即“谜题”和“双关谜”,前者的谜面通常以隐喻或寓言式语言表达,需要独创思维和仔细思考来推理谜底;后者依赖于谜面或谜底中存在着的双关语来帮助寻求谜底。美国民俗学家Dundes将谜语分为“对抗性谜语(oppositional riddles)”和“非对抗性谜语(non-oppositional riddles)”,其分类的指标是谜面是否包含一对对立描述性元素。虽然这两类谜语分类结果近似于汉语的事物谜和文义谜,但其分类标准却有显著差异,前者根据谜底所属范畴分类,后者根据的是谜语内部认知方式的差异。Barley[37]根据《埃克塞特书》中所记录的谜语把盎格鲁-撒克逊谜语分为四类:隐喻型谜语(metaphoric riddle)、笑话型谜语(joke riddle)、概括型谜语(riddle of generalisation)和否定性谜语(riddle of negation)。可见,英语谜语的分类也没有同一标准,而且鲜有涉及文义谜的分类研究,以认知语言学的视角对其开展的认知研究更少。

综上所述,如何选取谜语的分类标准,如何尽可能多地涵盖所有谜语类型是谜语分类的关键。然而,归根到底,谜语的分类需要为认知主体认识和认知谜语服务。在认知拓扑视域下,分别采用谜语认知加工所需的三个空间作为分类标准,这可以视作从认知角度对谜语进行分类的一个有益尝试。

(二) 从拓扑维度分类传统上,谜语可以谜底所属范畴为标准进行初次分类,分为事物谜与文义谜。在客观空间中,谜底不管是事物还是语言文字,都以语言的方式表达出来,那么区别二者的根本因素究竟是什么呢?这是由于事物和文字(书面)之间在客观空间存在根本的维度差异。事物谜中所涉事物通常是人们自然和社会生活中常见、常用的“事”或“物”,大部分为实体事物。从视觉上来看,事物的空间维度是三维的,其在三维空间内的各种属性如事物的外观、结构、性能及其与其它事物的关系等特征则可以根据谜语需要被选取作为拓扑属性。即使谜底出现类似于“梦”的抽象概念,但对其描述以及概念的建立基本上还是遵循“实体事物”原则,而与“梦”相关的概念如做梦人、梦里的虚拟场景也全都是三维的。因此,事物谜从拓扑维度而言是三维谜语。

文义谜则是典型的二维谜语。语言在诞生之初,“语言符号仅是紧密联系在一起的概念和音响形象”,[38]作为可视化的客观物质的语言符号诞生则要晚得多,文字的客观载体、语言符号的外在视觉表征即字形是二维平面的。然而,书面语言符号一经诞生,就使得语言虽脱胎于抽象的化认知空间,但是在客观空间中拥有了更为具象的表征。在平面空间内,文字的各种构字要件如笔画、部首、字母等归根到底都可以拆分为点、线(包括曲线)、面及其相关组合,如汉字“口”是一个闭合的有界平面。传统的离合体和象形体文义谜就是将谜底文字当作二维的事物生成、组合和建构谜底,区别就在于离合体的谜面是把谜底文字或文字构件本身视作客观世界的平面事物,利用谜面文字或文字构件的平面字形,进行增、减、拆、损等各种空间拓扑关系进行排列组合搭配;而象形体的谜面仍采用客观三维空间事物的表述,但猜谜时需在特定拓扑视角下在认知空间内把客观事物“降维”为点、线、面等几何形态的文字构件进行组合。由于文义谜谜底文字维度的特殊性,大量的谜语应运而生,特别是汉语本身具有象形文字的根源,因此离合体和象形体文义谜非常丰富。英语文义谜诞生历史较短,而且由于英语等拉丁语系文字受限于字母这一音素构词单位,因此从字形出发设置的谜语相对少见。

书面文字视觉上的二维特性也解释了为何有些学者把单字谜归类为事物谜。在这些学者看来,二维的书面文字也是一种特殊事物,可以与其他事物归为一类。而谜底文字的意义、语音在客观空间中没有具体的视觉形象,因此根据语音、语义设制的谜语往往另行归类。

实际上,谜底语言文字的书写载体是二维平面的字形,其与字音、字义一样都是语言文字的某种属性,与事物拥有外观、结构、材质、功能等不同属性相类;因此,文义谜的谜面可以从形、音、义中选取一个或多个属性来设制谜语。但不可否认的是,事物和文字这两种谜底之间的维度差异显然更具视觉性,也更具分类的便利性。虽然部分谜语属于口头文学,这就意味着没有文字的语言有可能诞生一些文义谜,但是没有书面文字的语言无法产生和发展较为成熟的文义谜。因此,以谜底客观空间的拓扑维度为标准,谜语可以分为“三维事物谜”和“二维文义谜”,简称为“事物谜”和“文义谜”。

(三) 从所涉辖域分类在拓扑学里,辖域(region)是一个重要概念,事物或文字可以视为从客观空间里切分出来的一个部分即辖域。谜语的认知过程是从谜面的语言空间提取拓扑性,在猜射者的认知空间内建构拓扑同胚,并到客观空间完成与谜底的拓扑匹配的过程。提取三空间之间都适用的拓扑性并建构三者之间的拓扑同胚是谜语认知加工的关键。然而,谜面往往借用非谜底的辖域概念或者利用其邻近辖域概念来隐晦暗示,猜谜主体需有针对性地建构不同类型的拓扑同胚。

1、事物谜的辖域分类根据谜面和谜底所属辖域概念的不同,在认知空间提取拓扑性和建构的拓扑同胚可分为如下三种类型:

第一种是跨域拓扑同胚。谜面和谜底属于不同的辖域概念,但由于在某些属性方面连通,可以提取拓扑不变量,建构相关的拓扑同胚,多见于包含概念隐喻的谜语,如例(11)。

(11) 一条乌龙,往来不歇。站在高山,看它落雪。(打一事) 谜底:锯木

例(11)的谜面把“乌龙布雪”比喻为“锯木”的情景。“乌龙”和谜底的“锯子”属于不同的辖域概念,但是二者都有“长条状”的拓扑性,同样“雪花”和“锯末”分属不同的辖域概念,在形态上亦可提取拓扑性。前文的例(1)和例(2)的谜面也是分别提及了多个辖域概念如“石头”和“大理石房子”,以便提取与谜底“蛋壳”部分之间在坚硬度方面的拓扑性。

第二种是同域拓扑同胚,谜面和谜底同属于一个辖域概念,但谜面语言通过凸显谜底概念的某些属性之间的相互不变的极限关系作为拓扑不变量,从而建构同域的拓扑同胚,多见于包含概念转喻的谜语,如例(12)。

(12) 送往迎来,厚往薄来。(打一事) 谜底:锯木

例(12)的谜面并没涉及其它辖域概念,虽然木头在被锯时会来回移动,发生厚薄变化,但其作为“锯子”工作对象的极限关系不变,因而可以据此提取拓扑性。

第三种是复合式拓扑同胚,这种复杂拓扑同胚的建构除了基于谜面中某概念与谜底概念的跨域连通外,由于谜面中往往提供了一个或多个谜底的邻近概念,通过凸显该邻近概念及其与谜底概念在它们共同所属的更高一级的认知辖域内的协作连通来建立同域连通关系,多见于同时包含概念隐喻与转喻的谜语,如例(13)。

(13) 一个扳来一个抽,两人相对隔层楼。黄花雪花飘飘落,热气腾腾汗满头。(打一事)谜底:锯木

例(13)谜面不仅涉及多个辖域概念如“黄花雪花”比喻锯末,还提供邻近概念域如锯子的使用者及其相关行为“扳”、“抽”和“汗满头”等,从而建构既包含跨域拓扑性又包含同域概念中事件和事件使用者之间极限关系的拓扑同胚。

上述几例说明,即使谜底相同的事物谜,提取的拓扑同胚类型却可各自不同。这是由于认知主体具有概念隐喻、概念转喻和隐转喻三种思维认知方式,因此事物谜在认知空间里建构面底之间的拓扑同胚时也要相应地分为跨域、同域和复合式三种类型。

2、文义谜的辖域分类当文义谜的谜底为单字(词)时,其本身就是一个辖域概念,因此有时也需要考虑面底之间是否涉及不同辖域的情况。在《遯斋闲览》中记载了一则谜语趣事。一天,王安石好友王吉甫来到其住处,王吉甫一落座,王安石一句寒暄话没说,便随口给出一个谜语:“画时圆,写时方,冬时短,夏时长。请打一字。”王吉甫听后,略加思索,已知谜底,但并没直接说出答案,而是以另一则谜语回答:“东海有一鱼,无头亦无尾,更除脊梁骨,便是这个谜。”这两则谜语虽然都是以“日”字为谜底的字谜,但拓扑同胚的类型并不同:王安石从“日”的字形、字义及其所代表的客观事物的属性出发,提取拓扑性,虽然横跨了三维和二维两种拓扑维度,但都属于同一个“日”概念域;王吉甫的谜语虽然拓扑辖域限于二维平面空间,但把谜底比喻为“无头亦无尾”的“鱼”,属于跨域提取拓扑性。“三春雁北飞”同是以“日”字为谜底的字谜,建构的却是复合式拓扑同胚,“雁”在空中飞行的某种姿态及其“北飞”与“春”字中的“人”部分及其需要移除的操作之间跨域提取了拓扑性,而“春”字与其中的“三”部分仅是同域的拓扑变换。

然而,上述像事物谜那样借助不同的辖域概念或极限关系来提取拓扑性的单字谜仅为少数,大部分的文义谜的谜面充分利用语言自身特点,从谜底文字的“形”、“音”、“义”中的任一或多方面进行侧重表述。这是由于语言是人类认知发展到一定阶段的必然产物,而且由于人类主观认知内容的无限性和语言符号的有限性,使得语言文字必然需要一定的经济性和高效性,于是就会出现“字形相似”、“一字多音”、“一字多义”等现象。因此,“形”、“音”、“义”作为语言的三大属性,成为了语言的二级辖域。认知主体首先需要判断谜面是对哪一种二级辖域的表述,才能进行进一步认知操作。在汉语文义谜中,传统上根据谜面所涉辖域进行分类称为“谜体”。胡郑军把各种谜体进行了归纳,[1](P3-138)根据谜面对谜底文字在形、音、义三方面的属性表述将谜体分为相应的三类,即形、音、义各为一类,每类辖若干体:形为离合、包含、象形等,音有谐声、拟声、韵律等,义含会意、用典、通假等。最为常见的四种谜体分别为“会意”、“象形”、“离合”、“谐音”。其中,“会意”和“谐声”分别对应“义”和“音”两个辖域,而“象形”和“离合”都对应“形”的辖域。由于象形体的谜面是对客观空间三维事物的表述,需要在认知空间内特定拓扑视角下进行“降维”操作,属于跨域拓扑同胚的建构,其余包括离合体在内的谜体本质上建构的都是同域拓扑同胚如例(5)和例(6)。英语文义谜诞生历史较短,而且由于英语等拉丁语系文字受限于字母这一构词单位,其谜语特别是文义谜的复杂程度和发展情况远不如汉语。英语的文义谜多以谐音体、离合体出现,其它形式则相对少见。

值得注意的是,许多文义谜的谜面并不仅限于“形”、“音”、“义”一方面的描述,往往可能结合了任意两方面甚至三方面的表述。同时,谜体的体别一般在谜面上是不注明的, 得由猜射主体根据谜面提供的文字信息去揣摩, 悟出它属于何体。因此,在认知空间内判断出所建构拓扑同胚的辖域类型是谜语认知的关键。

3、从拓扑频次分类事物谜和大部分文义谜经过一次拓扑变换后即可通达谜底,然而随着时间的发展文义谜演化得更为复杂,有些谜底为词和句子的文义谜可进行二次拓扑变换来通达正确的谜底。与谜面含蓄表述初次拓扑变换的条件不同,二次拓扑变换的要求往往明示在谜目中,称为“谜格”。谜格最早可追溯到宋代,常用谜格大约有20多种,多有典故,都是对拓扑同胚的音、形、义以及字序所采用的各种不同的调整方法。

汉语带格谜语远远多于英语,可以说是汉语谜语特有的现象。这是由于汉语的每个单字具有独立的语义,而且不像英语单词那样词尾可能会产生屈折变化,因此谜底中各汉字的位置、顺序等可以进行各种变化,产生不同的句法和语义。

无论是哪种谜格,都必须从谜面精准地提取拓扑同胚,才能进行下一步认知操作。猜射带格谜语的过程实际上是猜谜者把由谜面获得的精确拓扑同胚按照谜格所规定的要求进行加工处理后才能匹配获得所需谜底,这实际上是对谜面建构的拓扑同胚进行的二次拓扑变换,而谜格就是指导拓扑同胚中一个或若干个甚至全部文字的读音、文字构件乃至整字进行替换、交换、挪移、增减等二次拓扑变换的提示词。

由于谜格对拓扑同胚的操作仍然离不开对其文字在形、音、义三方面的拓扑变换,因此,从猜谜的拓扑认知过程来看,谜格可以根据其限定的拓扑变换条件主要分为“形变”、“音变”、“义变”三大类。虽然拓扑同胚中的文字无论发生“形变”还是“音变”,都会间接引起拓扑同胚乃至谜底的语义变化,但是由于其拓扑变换的出发点是拓扑同胚中文字在字形或语音方面发生改变或替换,因此单独分类。而“义变”可以进一步细分为拓扑同胚文字数量不变仅有字序变化或拓扑同胚文字数量发生增减变化等,将另文详述。

下面以徐妃格、白头格和秋千格为例说明谜格从形、音、义三方面的二次拓扑变换。

(15) 大庇天下寒士俱欢颜(徐妃格形容词一) 谜底:龌龊

(16) 喷花露水(白头格中药名一) 谜底:麝香→射香→

(17) 龌龊白云深处有人家(秋千格文学体裁一) 谜底:寓言

根据例(15)谜面语义进行初次拓扑变换建构“屋足”的拓扑同胚,再根据徐妃格要求在拓扑同胚上增加相同的偏旁“齿”进行二次拓扑变换,获得谜底“龌龊”。例(16)可以提取“射香”这一拓扑同胚,根据白头格要求用谐音字更换其首字,获得谜底“麝香”。例(17)根据谜面语义进行初次拓扑变换建构“言寓”的拓扑同胚,谜目中的秋千格要求谜底两个字的位置像荡秋千一样对调,进行二次拓扑变换,获得谜底“寓言”。拓扑频次的增加是伴随谜语尤其是文义谜向更高难度发展而出现的产物,增添了谜语的趣味性和益智性。

四、结语随着联合国及世界上诸多国家对非物质文化遗产的日益重视与保护,对于谜语这一非物质文化语言现象的相关研究也将引起学界越来越多的重视。在认知拓扑视域下,益智语言游戏的认知都是围绕“问题”和“答案”两部分之间拓扑性而展开,谜语因其认知目标和认知路径的不同有别于脑筋急转弯、歇后语、纵横字谜等其他益智语言游戏。同时,在“三拓扑空间”的认知拓扑理论框架下,谜语可以从认知加工过程中所涉的拓扑维度、所涉辖域和拓扑频次三方面进行初级和次级分类。认知拓扑视角有助于把握谜语与其它益智语言游戏之间的区别和联系,明确谜语的分类标准,更好地解析不同类型谜语的认知过程,对揭示其它益智语言游戏的认知机制有一定的帮助。

| [1] |

林玉明. 中国谜语基础知识[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [2] |

Georges, R. A. and A. Dundes 1963. Toward a Structural Definition of the Riddle. The Journal of American Folklore[J]. 76(300): 111-118. http://www.jstor.org/stable/538610

(  0) 0) |

| [3] |

马庆株. 字谜的语言文字学的分析[J]. 逻辑与语言学习, 1989, (3): 42-43. (  0) 0) |

| [4] |

周雪兰. 谜语修辞格关联理论[J]. 语文学刊, 2013, (12): 51-53. (  0) 0) |

| [5] |

肖艳丽, 朱全国. 隐喻与谜语[J]. 江西社会科学, 2014, (8): 242-246. (  0) 0) |

| [6] |

徐玮琳. 谜语中隐喻的构建与解读——以主体自洽原则为视角[J]. 现代语文, 2011, (9): 36-38. (  0) 0) |

| [7] |

柳杨. 概念整合理论与英语智力谜语[J]. 考试周刊, 2007, (22): 40-42. (  0) 0) |

| [8] |

文旭, 赵耿林. 认知拓扑语言学:认知语言学的新趋势[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2017, (4): 2-6. (  0) 0) |

| [9] |

张雪梅, 刘宇红. 语义三角的认知拓扑分析[J]. 外语学刊, 2019, (2): 8-14. (  0) 0) |

| [10] |

Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

(  0) 0) |

| [11] |

Lakoff G. The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas?[J]. Cognitive Linguistics, 19990, (1): 39-75.

(  0) 0) |

| [12] |

Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar (Vol.1): Theoretical Prerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.

(  0) 0) |

| [13] |

Talmy L. Toward a Cognitive Semantics[M]. Cambridge MIT Press, 2000.

(  0) 0) |

| [14] |

徐盛桓. 外延内涵传承说——转喻机理新论[J]. 外国语:上海外国语大学学报, 2009, (3): 2-9. (  0) 0) |

| [15] |

印世海. 概念拓扑同化论[J]. 外国语:上海外国语大学学报, 2012, (5): 46-53. (  0) 0) |

| [16] |

丰国欣. 拓扑心理与推理变体[J]. 西安外国语学院学报, 2004, (3): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1673-9876.2004.03.001 (  0) 0) |

| [17] |

刘礼进, 邓伟平. 英汉语篇中拓扑关系表达及其理据探析[J]. 北京第二外国语学院学报, 2016, (2): 1-14. (  0) 0) |

| [18] |

文旭, 匡芳涛. 语言空间系统的认知阐释[J]. 四川外语学院学报, 2004, (3): 81-86. DOI:10.3969/j.issn.1674-6414.2004.03.016 (  0) 0) |

| [19] |

华鸿燕. 语言表征的认知拓扑性质[J]. 外国语文, 2015, (6): 104-108. DOI:10.3969/j.issn.1674-6414.2015.06.017 (  0) 0) |

| [20] |

赵耿林.语义缺省的认知拓扑研究[D].重庆: 西南大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1016908961.htm

(  0) 0) |

| [21] |

Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning of Meaning: A Study of Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism[M]. London: Routledge and Kegan Paul, 1923.

(  0) 0) |

| [22] |

张雪梅, 刘宇红. "低凸显假设"视域下别解字谜的拓扑认知分析[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2018, (4): 110-115. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2018.04.015 (  0) 0) |

| [23] |

王怿旦, 张雪梅. 从语义三角理论看语言模糊性根源[J]. 宁夏大学学报(人文社会科学版), 2012, (4): 80-82. DOI:10.3969/j.issn.1001-5744.2012.04.014 (  0) 0) |

| [24] |

汪榕培. 异曲同工, 异彩纷呈——中英文谜语比读[J]. 外语与外语教学, 1996, (1): 8-13. (  0) 0) |

| [25] |

邹春玲, 张维伟. 歇后语的拓扑解析[J]. 外语学刊, 2016, (4): 83-88. (  0) 0) |

| [26] |

宁榘. 古今歇后语选释[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 1982.

(  0) 0) |

| [27] |

张辉, 江龙. 歇后语表征和理解的认知语言学解读[J]. 上海理工大学学报(社会科学版), 2012, (3): 193-197. (  0) 0) |

| [28] |

陆振勋, 赵志方. 歇后语和脑筋急转弯功能及类型的语言学透视[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2001, (2): 99-104. DOI:10.3969/j.issn.1001-8182.2001.02.019 (  0) 0) |

| [29] |

蓝婕. 脑筋急转弯的认知解读[J]. 英语广场(学术研究), 2011, (6): 65-66. (  0) 0) |

| [30] |

丁铭. 英语脑筋急转弯的语用分析[J]. 科教文汇, 2009, (12): 162. DOI:10.3969/j.issn.1672-7894.2009.12.146 (  0) 0) |

| [31] |

Nickerson Raymond S. Five down, Absquatulated: Crossword puzzle clues to how the mind works[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2011, (2): 217-241.

(  0) 0) |

| [32] |

李敬信. 中国的谜语[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [33] |

马念慈. 谜语知识手册[M]. 北京: 中国青年出版社, 1991.

(  0) 0) |

| [34] |

梁前刚. 谜语常识浅说[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 1983.

(  0) 0) |

| [35] |

黎畅, 王蕙. 英语智力谜语修辞解读中的隐喻认知[J]. 文教资料, 2010, (9): 47-49. DOI:10.3969/j.issn.1004-8359.2010.09.023 (  0) 0) |

| [36] |

陈洁羽.矛盾型谜语的认知语用学研究——以意义不确定性的语用推理为中心[D].广州: 广东外语外贸大学, 2007.

(  0) 0) |

| [37] |

Barley Nigel F. Structural Aspects of the Anglo-Saxon Riddle. Semiotica[J]. 1974(10): 143-176.

(  0) 0) |

| [38] |

Saussure F. Course in General Linguistics[M]. New York: Philosophical Library Press, 1959.

(  0) 0) |

2019

2019