适应新时代新要求,推动海洋经济高质量发展,关键在于创新驱动发展。海洋经济发展示范区立足特定示范区域的资源禀赋与产业发展特色,以海洋产业集群为创新发展的载体与平台,通过海洋产业转型升级与海洋战略性新兴产业发展,实现区域海洋经济高质量发展,并形成可复制、可推广的经验。海洋经济发展示范区建设对提升沿海城市竞争力,带动相关产业和派生产业,推动整体经济高质量发展具有重要的战略意义。

进入21世纪以来,我国海洋经济增长势头迅猛,海洋生产总值占我国GDP的比重高达9.5%,海洋经济已成为推动区域经济发展的重要引擎,在拓展发展空间、增强动力转换、引领创新发展等方面为经济高质量发展注入新活力,成为撬动经济高质量发展的重要战略支点。然而,我国海洋经济发展仍存在许多不容忽视的问题,譬如,海洋产业结构不合理,海洋科技水平不发达,海洋产业的技术进步系数和技术进步贡献率较小,以资本驱动为主的发展模式难以为继,海洋产品处于低端或粗加工消费市场,海洋经济政策的长短期影响效果存在明显差异,缺乏自身内在发展动力的长期影响机制等。

海洋经济发展示范区建设的构想始于2016年3月我国发布的中华人民共和国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,同年12月,国家发展改革委和原国家海洋局联合发布了《关于促进海洋经济发展示范区建设发展的指导意见》,2018年12月1日,国家发展改革委和自然资源部联合下发了《关于建设海洋经济发展示范区的通知》,支持山东威海、日照,江苏连云港等14个海洋经济发展示范区建设,并根据各示范区资源与区位特色确立了差异化的主要示范任务,为示范区创新发展指明了方向。然而,现有关于海洋经济发展示范区建设的研究主要停留在特定示范区的长远规划、产业布局、功能区设置、示范区政策等,[1]鲜有文献基于海洋产业的空间集聚特征,从产业集群与区域协同创新视角深入探讨海洋经济发展示范区的产业集群创新机制及政策作用机理。鉴于此,本文依据现有理论与实践研究成果,对海洋产业示范区空间集聚态势、产业集群创新网络特征及创新机制等相关文献进行分析整理,为我国海洋经济发展示范区产业集群创新发展提供理论参考与经验借鉴。

二、海洋产业集群发展态势 (一) 海洋产业集群研究概况海洋产业特指海洋及其邻近空间内直接利用海洋资源进行的各种经济型活动,[2]而海洋相关产业指间接利用海洋资源,与海洋产业构成技术经济联系的产业。海洋产业集群指一系列相关性涉海企业及辅助性机构以海洋资源禀赋为基础,以寻求海洋资源充分开发与利用,获取最大规模效益为目的,在某个特定沿海区域进行集中联合,并充分挖掘合作互补潜能,不断增强竞争力而形成的一种带有网络结构的产业发展形态。因此,海洋产业集群具有自身特有的属性,如资源禀赋属性、空间集中属性、网络属性、产业及主体关联属性等。[3]

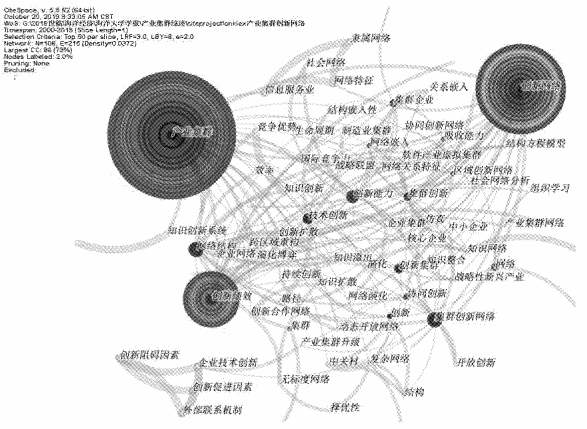

以“海洋+产业+集群”“海洋+产业+聚集”以及“海洋+产业+集聚”为主题,在CNKI数据库中进行检索,截止到2019年10月,北大核心和CSSCI期刊论文共有105篇,其关键词图谱如图 1所示。

|

图 1 海洋产业集群研究关键词图谱 |

由图 1可见,对海洋空间集聚的相关研究主要涉及地理集聚的驱动因素及成因、集聚程度描述、功能区划分、特色产业发展、区域差异分析、产业集聚与区域经济发展的关系等,较少涉及创新驱动与海洋产业集聚的协同关系研究。

(二) 海洋产业的空间集聚纪玉俊和李振洋认为,海洋产业集聚是区域海洋经济发展中的重要现象。[4]海洋产业发展过程中生产要素向经济优势地区的空间集聚使得“强者恒强,弱者更弱”,从而形成“中心—外围”的空间布局态势。[5]其中,集中程度较高的特定资源类产业包括海洋石油天然气业与滨海沙矿石业等,而集聚程度较低的是海洋水产业和滨海旅游业,居于两者之间的有海洋造船工业、海洋交通运输业、海洋盐业等。[6]

以东部沿海省份为例,马仁锋等通过海洋产业集聚区位识别发现,浙江省海洋企业多分布于海岸线、工业园、港口和城市中心邻近地,具有明显的区位指向性,且集聚态势整体呈现中心集聚和外围分散的空间特征,集聚分布程度较高。其中,作为第一批海洋经济发展示范区的浙江宁波为海洋企业分布的核心集聚区,而同样是海洋经济发展示范区的浙江温州则是次级企业分布集聚区。[7]杜军等对广东和山东海洋产业整体发展集聚态势研究发现,山东海洋产业集群发展基础较好,但海洋三次产业间集聚水平存在不平衡问题,海洋第三产业面临深度调整,产业集群存在退出、消亡、生成,以及整合转型的特点;广东海洋经济规模大于山东,空间集聚程度不如山东,但广东海洋产业整体集聚水平提升速度快于山东,有后来居上之势。[8]纪玉俊认为,空间集聚带来正面的集聚效应和负面的拥挤效应,相比陆域经济,海洋生态的相对脆弱性会使得拥挤效应更容易占据主导地位,从而使得中心地区的海洋资源被过度开发,而外围地区的海洋资源却得不到很好的利用。[5]

(三) 海洋产业的集聚动因海洋产业在空间上的集聚是海洋产业集群得以形成并发展的前提条件。海洋产业对海洋资源的依赖关系,决定了海洋产业的空间聚集必然受到地理距离、运输成本、要素禀赋、气候条件、港口枢纽等地理要素的影响。[9]而基于海洋产业空间集聚的专业化分工、规模经济、本地知识广播和地理邻近等,带来本地市场效应、劳动力池效应、产业关联效应、知识溢出效应等,提高了区域经济发展的竞争优势。[10][11]对于我国沿海区域经济的发展来说,可以通过提高海洋产业集聚水平实现区域竞争力的提升。[12]

Fujita将交通枢纽、天然港口等先天优势作为海洋产业空间集聚的决定因素。[13]然而,Krugman基于对芝加哥海洋产业的时空集聚过程研究发现,自然优势的作用是短暂的,铁路等交通运输工具的发展削弱了港口的重要性,人口和生产集中等后天因素的自我强化才能维持海洋产业的空间集聚。[14]在此过程中,规模经济与运输成本相互作用产生“放大效应”,推动本地市场规模在集聚自我强化过程中扩张。“本地市场效应”是海洋产业空间集聚的重要因素之一。[15]譬如,Midelfart-Knarvik等研究发现,欧洲的产业集聚大多源自需求引起的消费集中。[16]此外,地理集中使企业能够共享基础设施和信息,并通过知识溢出推动创新扩散及二次创新。[17]因此,地理位置的先天优势与经济发展均作用于海洋产业的空间集聚过程,且两者之间具有密切的互动反馈机制。谢杰和李鹏将自然优势和社会经济因素的影响归结为“地理第一性”的正向影响和“地理第二性”的积极作用,并在分析我国沿海地区海洋经济发展时空特征的基础上,提出推进海洋经济地理集聚优势形成持久动力的政策策略。[18]

唐书林等基于中国三大海洋装备制造业集群协同创新经验研究发现,产业集群的社会网络结构存在空间模仿现象,但高新技术企业的核心优势不止来自领先技术,更需要能够破坏原有市场格局的独特协作网络,其协同创新行为更容易受到网络结构的影响。[19]很多学者指出,我国目前很多产业集群从严格意义上讲不能成为产业集群,而更类似于“块状经济”。[20]因此,推动海洋产业转型升级和海洋新兴产业发展,关键在于优化海洋产业地理集聚中的创新协作网络,以提升集群知识溢出水平和自主创新能力,增强集群发展动力。

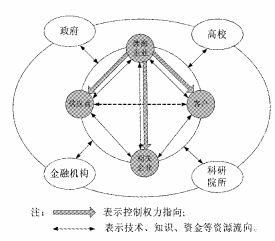

三、海洋产业集群创新网络与创新机制 (一) 海洋产业集群创新研究概况海洋产业基于空间集聚产生的产业集群不再仅仅是企业在地理位置上的空间聚集,集群内企业相互依存、紧密联系,构成以龙头企业为核心的网络,集群内正式合作以及非正式交流产生的知识外溢是海洋产业集群创新活力和竞争力的关键。与企业创新系统相比,产业集群创新具有独特的创新模式与机理,产业集群内企业间的合作创新既包括低层次的联合创新,即建立在非正式交流基础上的溢出效应,又包括高层次的联合创新,即创新主体间正式协议下的合作创新,如产学研合作创新、上下游企业和龙头企业联合创新等。[21]以“海洋+集群+创新”为主题在CNKI数据库中进行检索,截止到2019年10月,北大核心和CSSCI期刊论文仅检索到4篇。由于海洋产业集群创新的实质是一种网络式创新,网络发展与产业集群演化具有相似性,社会网络的研究角度可以在一定程度上解释产业集群的衍生和演化,[22]从而指导海洋经济示范区产业集群的培育和区域创新系统的形成,因此,以“集群+创新+网络”为主题,检索到北大核心和CSSCI期刊论文588篇,其关键词图谱如图 2所示。

|

图 2 产业集群创新网络研究关键词图谱 |

由图 2可见,产业集群创新网络的相关研究较为成熟,主要涉及产业集群的创新网络结构特性、网络创新扩散机制、创新绩效等方面。海洋产业集群与其他产业集群既有共同点,又有不同点,它们既有消除竞争性、实现资源共享、实现经济共容性等协同特点,也存在着资源依赖程度等差异,因此,海洋产业集群的可持续发展更强调集群知识创新。

(二) 海洋产业集群创新网络“创新网络”概念的提出源于《Research Policy》期刊关于“创新者网络”的研究专集,是在企业技术创新过程中形成的各种正式与非正式合作关系的有机整体,具有资源和能力异质性、行为协同性、联系动态性、成果共享性和结构松散耦合性等特征。[23]产业集群之所以可以被看作网络,是因为它具备了构成网络的三个基本要素,即活动、资源和活动主体。[24]结合海洋产业集群创新的特征和牟绍波对战略新兴产业集群创新网络的界定,[25]本文认为,海洋产业集群创新网络是指海洋产业相关主体基于海洋产业及相关产业新产品、新产业、新组织需求(如海洋装备制造业、海洋新能源开发利用等),通过协同创新和交互作用而形成的根植于海洋区域社会文化软环境和资源生态、基础设置硬环境的各种正式或非正式关系的总和,具体包括集群创新中心网络(涉海企业、供应商和客户等)和创新支持网络(科研机构、高校、金融机构和政府等),如图 3所示。

|

图 3 海洋产业集群创新网络 |

产业集群创新网络涉及网络主体、合作关系、网络尺度、网络结构等。[26]海洋产业集群网络的网络主体指组成网络关系的主要节点,如涉海企业、科研机构、高效、金融机构和政府等。产业集群网络的结构维度和关系维度分别从网络居间性、网络规模、网络开放度,以及网络联结强度、关系质量、网络互惠性来描述;而网络中流动的创新资源及网络关系构成网络客体,是节点进行资源交换、整合的关系链,如人、财、物、信息及组织资源等,结构维度和关系维度分别包括资源丰富程度、均衡性、互补程度,以及资源交互强度、交互渠道稳定性、通畅性等。[27]

在产业集群创新网络中,集群创新能力、创新机制和创新绩效的主要影响因素包括网络结构特征、知识溢出机制、创新环境要素(金融、政策等)。创新网络通过降低创新风险和成本、通畅信息和知识流动,提高创新效率与成功率,保护企业创新动力,促进创新成果扩散。然而,多主体参与下的创新网络易于产生机会主义行为和成员企业“搭便车”现象,应通过产业集群创新网络治理,综合运用激励、约束和协调机制等,规范和调节网络成员的行为,以提高创新网络的协同效率。[28]

(三) 产业集群网络创新机制产业集群网络创新机制是指通过产业集群创新网络内各创新要素之间、创新要素与内外部环境之间的竞争与合作,形成耦合互动的自组织创新协同运行机制,使得集群内创新资源在合作共享的基础上进行系统学习与知识扩散,保障集群创新能力持续发展的机制。[29]产业集群创新网络的协同创新机制,通过强化技术创新网络和社会创新网络的关系强度,促进创新网络的创新密度、创新规模、创新强度和创新速度,最终提升集群的创新绩效。[30]产业集群本身具有聚集效应、共生效应、协同效应、激励效应与晕轮效应等,产业集群创新能力和竞争优势的提高,是突破产业核心技术、前沿引领技术的重要途径,也是整合区域内经济与社会资源,推动区域产业转型升级的重要载体。[31]

综合现有文献,可以从以下几个方面理解产业集群的网络创新机制:1、产业集群的创新源泉来自于集群成员之间的知识溢出;2、集体学习是集群内部创新资源交换的主要渠道;3、知识流动是集群创新的生命线;4、集群创新文化、集群组织模式、集群外部知识与竞争环境等构成产业集群创新的外部环境;5、集群外部环境影响集群创新;6、集群成员之间的信任程度是隐含知识与敏感信息得以传播的重要保证。因此,产业集群协同创新机制的重要功能在于增强集体学习机制,既包括集群内知识共享和合作创新,又包括集群内隐性知识互动为相关企业带来的创新动力。[32]创新网络内的创新组织密集互动,相互独立又基于竞争优势合作创新,在潜移默化中相互学习,推动集群持续创新。

四、海洋经济发展示范区创新发展思考区域协同创新理论发展至今已经形成了较为成熟的理论体系,但是海洋产业区域协同创新研究明显落后于其他产业。基于空间集聚的海洋产业集群式创新是海洋经济示范区创新发展的有效模式,然而,由于知识创新特性的差异,以及不同海洋经济发展示范区地域、文化、资源禀赋、经济基础等先天因素的制约,各示范区在产业集群知识溢出能力方面具有显著的差异性。譬如,以塔状和块状结构为主的浙江宁波、浙江温州、江苏连云港、江苏盐城等长三角地区示范区先天禀赋优异,拥有历史文化等原位膨胀性优势,而以链状结构为主的广东深圳的嵌入型产业集群位于具有政策和技术优势的珠三角地区,以波纹结构为主的山东威海、日照等衍生型产业集群具有交通便利、政府协调效率高等特点。[33][34]为避免地理距离过小对海洋高端产业的挤出效应,以及地理距离过大产生的创新系统知识合作效率损失,应通过优化集群结构提高示范区协同创新水平。同时,区域内的协同创新还应避免因集群内同行业间恶性竞争或内部整合导致的创新协同合作难问题,以及低端资源锁定导致的逆向转型升级现象。[35]

基于示范区产业集群创新网络、社会网络和承载平台的形成条件,[36]有效供给、分工牵引、技术推动等是海洋经济发展示范区创新集群形成与演进的内生性自组织系统动力。从集聚模式来说,海洋经济发展示范区产业集群创新模式主要包括创新要素和知识集聚、创新中介的服务集聚, 以及科技创新产业化集聚。其中,创新要素与知识集聚通过知识溢出效应及知识溢出与创新之间的循环累积效应推动集群创新;创新中介服务通过集聚创新资源、降低创新风险、加速科技成果产业化进程;科技创新产业化集聚通过创新斑块的发生发展,扩散与辐射至周边地区乃至整个区域,区域内的创新斑块发生相互作用产生合力时,整个网络会引领区域的经济结构和空间结构走向飞跃,从而带动新兴产业发展以及传统产业转型升级。[37]

五、结论与展望创新型产业集群是推动海洋经济发展示范区创新发展、转型升级的重要手段和载体。关于产业集群创新网络形成与发展演进的理论与实践研究越来越受到国内外学者的重视,但针对海洋特色产业集群创新的相关研究尚不多见。我国目前海洋产业正处于由高速发展向高质量发展模式转变的关键时期,对海洋产业集群创新网络形成影响因素及作用机制的深入研究具有深远意义和广阔前景,尤其在海洋经济发展示范区建设正式实施之际,以示范区域经济社会发展现状为背景的相关研究,能够为示范区创新发展提供有力的理论与经验支持。

产业集群普遍存在创新动力和创新外溢的冲突,海洋经济发展示范区如何协调两者之间的关系,构建有效的集群创新网络与转型升级平台,是实现海洋经济发展示范区创新发展的关键。海洋经济发展示范区既要避免区域内部封闭导致的集群创新“锁定”问题,又要避免因盲目升级而陷入被“俘获”的困境。从复杂系统视角来看,海洋产业集群是复杂经济巨系统中的一类复杂经济子系统,其构成要素、要素结构、目标需求等的复杂性决定了海洋产业集群转型升级的复杂性。未来该领域的相关研究应着力于解决海洋产业集群创新发展演化过程中的理念锁定、技术锁定和制度锁定等问题。具体到海洋经济发展示范区集群创新系统的发展路径,可以更多地从多主体参与、社会、政府互动等角度,建构一条开放式协同路径,相关研究应着重探索集群创新协同的动力机制、互补机制、共担机制、协作机制和多元化机制等。

| [1] |

王殿华, 赵园园. 推进天津滨海新区海洋经济创新示范区发展建设战略研究[J]. 理论与现代化, 2019, (5): 15-28. (  0) 0) |

| [2] |

马仁锋, 李加林, 赵建吉. 中国海洋产业的结构与布局研究展望[J]. 地理研究, 2013, (5): 902-914. (  0) 0) |

| [3] |

杜军, 王许兵. 基于产业生命周期理论的海洋产业集群式创新发展研究[J]. 科技进步与对策, 2015, (24): 56-61. (  0) 0) |

| [4] |

纪玉俊, 李振洋. 地区区位优势、海洋产业集聚与区域海洋经济分异——基于新经济地理学中心-外围模型的研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2016, (2): 33-40. (  0) 0) |

| [5] |

纪玉俊. 空间集聚可以促进区域海洋产业的发展吗?——兼论蓝色经济区中海洋产业的集群化对策[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2012, (6): 54-59. (  0) 0) |

| [6] |

韩增林, 许旭. 中国海洋经济发展空间差异分析[J]. 人文地理, 2008, (2): 106-112. (  0) 0) |

| [7] |

马仁锋, 候勃, 陈鹏, 等. 浙江海洋企业时空集聚区位特征研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 2018, (5): 617-624, 646. (  0) 0) |

| [8] |

杜军, 鄢波, 王许兵. 广东海洋产业集群集聚水平测度及比较研究[J]. 科技进步与对策, 2016, (7): 57-62. (  0) 0) |

| [9] |

谢杰, 李鹏. 中国海洋经济发展时空特征与地理集聚驱动因素[J]. 经济地理, 2017, (7): 20-26. (  0) 0) |

| [10] |

于婧, 陈东景, 王海宾. 基于灰色系统理论的海洋主导新兴产业选择研究——以山东半岛蓝色经济区为例[J]. 经济地理, 2013, (6): 109-113. (  0) 0) |

| [11] |

张耀光, 魏东岚, 王国力. 中国海洋经济省际空间差异与海洋经济强省建设[J]. 地理研究, 2005, (1): 46-56. (  0) 0) |

| [12] |

纪玉俊. 我国的海洋产业集聚及其影响因素分析[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2013, (2): 8-13. (  0) 0) |

| [13] |

Fujita M, Thisse JF. Economics of agglomeration[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 1996, 10(4): 337-379.

(  0) 0) |

| [14] |

Krugman P. First nature, second nature, and metropolitan location[J]. Journal of Regional Science, 1993, 33(2): 123-147.

(  0) 0) |

| [15] |

Davis D, Weinstein D E. Economic geography and regional production structure: An empirical investigation[J]. European Economic Review, 1999, 43: 379-407.

(  0) 0) |

| [16] |

Midelfart-Knarvik K H, Overman H G, Venables A J. Comparative advantage and economic geography: Estimating the location of production in the EU[R]. Discussion Paper-NorgesHandelshoeyskole (Norway), 2000.

(  0) 0) |

| [17] |

Romer P. Increasing returns and Long Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94: 1002-1037.

(  0) 0) |

| [18] |

谢杰, 李鹏. "地理第一性""地理第二性"与海洋经济集聚[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2017, (1): 43-54. (  0) 0) |

| [19] |

唐书林, 肖振红, 苑婧婷. 网络模仿、集群结构和产学研区域协同创新研究:来自中国三大海洋装备制造业集群的经验证据[J]. 管理工程学报, 2016, (4): 34-44. (  0) 0) |

| [20] |

李轶敏. 我国特色产业集群创新机制研究——以海洋产业为例[J]. 学术论坛, 2011, (2): 123-127. (  0) 0) |

| [21] |

张新杰. 产业集群的网络式创新机制研究:综述、分析与展望[J]. 经济学动态, 2009, (2): 88-91. (  0) 0) |

| [22] |

李凯, 李世杰. 装备制造业集群网络结构研究与实证[J]. 管理世界, 2004, (12): 68-76. (  0) 0) |

| [23] |

谢永平, 党兴华, 张浩淼. 核心企业与创新网络治理[J]. 经济管理, 2012, (3): 60-67. (  0) 0) |

| [24] |

黄中伟. 基于网络结构的产业集群创新机制和绩效分析[J]. 宁波大学学报, 2004, (3): 94-98. (  0) 0) |

| [25] |

牟绍波. 战略性新兴产业集群式创新网络及其治理机制研究[J]. 科技进步与对策, 2014, (1): 55-59. (  0) 0) |

| [26] |

周灿, 曾刚, 尚勇敏. 演化经济地理学视角下创新网络研究进展与展望[J]. 经济地理, 2019, (5): 27-36. (  0) 0) |

| [27] |

陈伟丽, 王雪原. 产业集群网络结构与创新资源配置效率关系分析[J]. 科技与管理, 2009, (3): 63-66. (  0) 0) |

| [28] |

潘忠志, Michael Falta. 高技术集群企业创新网络治理模式分析[J]. 商业研究, 2012, (9): 174-179. (  0) 0) |

| [29] |

李正卫, 池仁勇, 刘慧. 集群网络学习与企业创新绩效:基于嵊州领带生产企业集群的实证分析[J]. 经济地理, 2005, (5): 612-615. (  0) 0) |

| [30] |

范太胜. 基于产业集群创新网络的协同创新机制研究[J]. 中国科技论坛, 2008, (7): 26-30. (  0) 0) |

| [31] |

高振峰. 优化配置科技资源提高区域创新能力[J]. 决策咨询通讯, 2005, (5): 81-84. (  0) 0) |

| [32] |

蔡宁, 吴结兵. 产业集群的网络式创新能力及其集体学习机制[J]. 科研管理, 2005, (4): 22-28. (  0) 0) |

| [33] |

罗若愚. 我国区域间企业集群的比较及启示[J]. 南开经济研究, 2002, (6): 52-55. (  0) 0) |

| [34] |

朱小斌, 林庆. 中小企业集群竞争优势来源的演化差异——基于浙江绍兴纺织业集群的案例研究[J]. 管理世界, 2008, (10): 75-86, 187. (  0) 0) |

| [35] |

魏江. 小企业集群创新网络的知识溢出效应分析[J]. 科研管理, 2003, (4): 54-60. (  0) 0) |

| [36] |

沈小平, 李传福. 创新型产业集群形成的影响因素与作用机制[J]. 科技管理研究, 2014, (14): 144-148. (  0) 0) |

| [37] |

刘峥. 科技创新区域集聚对新兴产业作用机制研究[J]. 科学管理研究, 2017, (3): 67-70. (  0) 0) |

2020

2020