2. 中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100

2. College of Foreign Languages, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

1879年,琉球王国在日本侵略者的铁蹄下亡国。与所谓“旧惯温存”相背,日本采取直接而强硬的语言政策,把语言同化作为首要任务,强力推行日语教育。距离1879年已将近一个半世纪,琉球语已走向濒危,曾经的“外国语”——日语在琉球获得了“共通语”地位。然而语言带来的撕裂与融合的问题长期以来一直存在,令人无法回避。当前日本学界对琉球日语教育的研究多为具体的局部教育实践分析,中国学界则多从教育整体来考察,语言教育研究的空间有待拓展。

“废琉置县”奠定了日本在琉球进行日语教育的总基调,决定了日语教育的殖民性。1879年前在琉球语言生活中就存在统治阶层专属的日语教育,此时的日语教育与多语并用政策下琉球选用汉、和两种语言作为特定外交文书的事大主义的体现,为之后琉球社会接受明治日语教育提供了一定心理便利。琉球语表记法不完善以及书写非全民化等自身缺陷也为明治日本推行日语教育提供了便利。锅岛直彬等日本在琉球的统治者对日语教育特别积极,确立了日语教育政策,期待日语发挥同化与教化琉球人的作用。在维护统治的现实需要与“一国、一民、一语”思想的影响下,日本施政当局确立了以日语教育为中心的同化路线,在琉球开始了日语教育实践。

一、日语教育的推行方式 (一) 构建教育环境开展日语教育,首先必须有学校与教师。1880年的会话传习所虽然只存在了四个月,但它却是明治日本在琉球最早开设的教育机构。同年,会话传习所改为冲绳师范学校。明治政府还开设了中学、小学和实业学校,全都包含日语课程。

学校类型虽多,但数量并不均衡,整个明治时期只建了两所中学、一所师范学校,到1888年时却已建立66所小学。[1](P55)这与县令上杉茂宪将设置小学作为施政重点及琉球王国时代笔算稽古所昌盛有关。笔算稽古所也进行日语教育,教材使用也有相似之处,具备合并为小学的可能性。1880年成立的伊江小学即是如此。

建校之后必须配备日语教师。会话传习所的教师由冲绳县厅学务课员兼任,但随着教育规模的扩大,必须招募专职教师来应对需求。虽然日本在琉球施政当局最先设置便是师范性质的学校,但是教师养成毕竟需要时间,而且其本身也需要教师来进行培养。对此,日本当局招募了大量本土教师,“1882年管辖之内51校的教员三分之二聘于其他府县,其中中头地区11所小学的教员都是其他府县人”。[2](P196)随着冲绳师范学校的学生毕业,琉球本地学生成为新师资力量,被分配到各地,其中分配到中头、岛尻、国头地区的毕业生较多。以1907年为例,有78%的毕业生流入中头、岛尻、国头三地,其比例分别为31%、29%、18%,这也显示了学校地域分布不均。[3]然而日本教师对自己的教学成果并不满意,认为琉球学生学业素来浅薄,无法胜任小学教员一职。[2](P196)琉球教师即便成为小学教员,其职业发展也严重受限。虽然中日甲午战争之后琉球教师开始活跃于教坛,但是他们集中在偏远地区,中心地区始终由日本出身的教师主导。[4]

(二) 规定和控制教学内容规定和控制教学内容,首先要确定教学量。明治政府以及在琉球施政当局先后颁布了多项与教育相关的法令、政策,从制度上规定各校各科的学时与学年安排。从冲绳县寻常中学校则等法令可知,中学日语课程的学时数总体稳定,各学年均居于首位。冲绳县师范学校各科各部日语学时具有学年及性别差异。中学学校与师范学校学年越高,日语课程的学时量往往越低。可见,日语课程是基础课程,这种基础性也表现在小学教育中, 其学时数及比例在整个小学阶段随着年级的升高而增多。总体来看,日语课程在整个教育体系中占据优势地位。以上数据来自冲绳县厅的县令和明治政府的命令,体现了日本统治当局理想的日语教育体系。日本以法令的形式强行确定了日语课程的学时和学年,以国家机器为后盾确保其生效实施,从体制上保证日语课程的优势地位。控制教学内容的另一个抓手就是控制教科书。在日语教育上,施政当局十分重视教科书的编写与使用。《冲绳县用寻常小学读本》的编纂来自于井上毅时代的提议——“北海道与冲绳在气候、语言上与本土相异,所以使用一般的教科书是不适合的,(面向两地)进行特别编纂较好”。[5]“特别编纂”看似是因地制宜,实际上是出于琉球的殖民地身份。日本施政当局对琉球缺乏信任,期望日语教育能发挥同化琉球人的作用,因此在日语教科书的编纂中一直存在差别对待的倾向。

1882年11月,冲绳县厅发布了本县用教科书书目,改变了对教科书的无指导状态,对于教科书的使用做出初步规定。1888年,冲绳县厅发布新的本县小学教科书表,规定读书课应使用《读书入门》《读书入门挂图》《寻常小学读本》,同年决定停用《冲绳对话》。从教科书检定制度到改正小学令规定小学教科书应使用文部省有著作权的教材,明治日本对教科书的管控力度进一步加强。1905年,日本本土使用的《寻常小学读本》开始在琉球使用。日本当局逐步加强对日语教科书的控制,在教科书的选择上持谨慎态度。

(三) 开展社会教育在琉球青年中开展社会教育的重要原因是征兵令在琉球的施行。日本当局以政令的形式将琉球士兵分配到日本本土,为适应军队生活,琉球士兵必须学会日语。根据冲绳县教育会1899年对岛尻郡和中头郡的133名征兵中签者进行的调查,没有接受过教育的中签者高达94人,占到了全体的70.7%。[6]从军之后甚至需要先为琉球士兵安排翻译,不懂日语成为突出问题。为改变这一局面,冲绳县厅将征兵中签者教育制度化,要求各小学校长施行现役兵员教育课程,使适龄者掌握普通话。征兵中签者教育制度化扩大了日语教育的覆盖面,征兵令把服兵役的义务赋予全体琉球青年,使每个年轻人都有学习日语的必要。

另外,面向地域居民开展日语教育也是为了更好地培养在校生,解决学校教育“一曝十寒”的问题。尽管有出于对在校生培养的考虑,但是广泛开展社会教育的主因依然是为征兵做准备。社会教育机构按照受教育程度将征兵适龄青年分组进行教学。各机构开设课程没有统一标准,但都有日语相关课程,且占据了半壁江山,有些教育机构甚至不设科目,直接将语言练习作为教学内容。社会教育的初衷就是应对征兵令,而服兵役对琉球社会提出的最迫切要求便是迅速解决语言不通的问题,夜学会等机构以语言练习为主要任务也是符合当时的实际情况的。另外需要注意的是,社会教育是以学校和琉球教师为中心的。夜学会等的就学时间是晚上七点以后或者周末,一般借用学校校舍。由于大多数征兵中签者不懂日语,所以教育过程中需要使用琉球语,主要由琉球教师开展教学,日本校长负责监督。[1](P141)

军队中的日语教育也属于广义的社会教育。进入军队之后,日本军方也会教授琉球士兵军用器具名称、军队用语等。社会教育在教学内容上具有局限性。1906年,日本当局对琉球适龄青年教育测试中的国语科试题体现了浓厚的军事色彩。[7](P229)试题内容可以反映出题者想要学生掌握什么样的知识,既检查了学生是否达到理想的学科知识水平,也成为接下来教育的风向标。试题中对“へいたい”(军队)一词的直接释义自不用说,“うしろ、みぎ” (后面、右面)是军队中常用的指令词,直接考察琉球学生对于军队生活的未来适应性。“天皇陛下、国旗”(天皇陛下、国旗),将道德标准纳入进来,希望在日语教育中穿插修身知识,意欲培养忠诚于日本天皇的琉球军人。

(四) 培植辅助机构日本当局在推行日语教育时,除了直接发布政令外,还注重利用琉球的教育团体。琉球当时最大的教育团体是冲绳县教育会冲绳县教育会①。

① 创立于1886年,起初称为冲绳私立教育会,后分别于1891年、1904年、1915年更名为冲绳县私立教育会、冲绳教育会、冲绳县教育会。“冲绳县教育会”这一名称使用时间最长,一直延续到1945年,为了叙述方便,统一使用这一名称。

冲绳县教育会虽然由琉球教师自发创立,但1892年起形成了知事兼任总裁或会长的惯例。当政者进入冲绳县教育会的最高领导层标志着该会由自由团体向半政府性机构转型。冲绳县厅凭借政治权力与合法手段获得该会的领导权,使其成为教育行政的辅助机构。冲绳县教育会一端连着冲绳县厅,一端连着琉球教育界。其发挥作用的机制如下。

第一,创办会刊为日本施政当局提供舆论场所,左右教育界舆论,为明治日本的日语教育政策造势。冲绳县教育会会刊——《琉球教育》一贯主张“琉球否定论”,排斥和弱化琉球本体意识,对于琉球语言与文化持消极态度。作为《琉球教育》主笔之一的高良隣德提及方言使用必要性的文章甚至也无法在该刊物上发表,而只能投往他刊。作为绝对领导权掌握在日本人手中的半官半民机构,冲绳县教育会需要与日本当局保持一致,《琉球教育》鼓励与大量刊登讲述日语教育重要性的文章,如帆足登桅的《关于语言》等,形成集聚效应,影响日语教学的外部环境。[8]此外,《琉球教育》也成为了高官言论与法律条例的传声筒。如第4号转载的冲绳县寻常师范学校女子讲习科规则。[9]

第二,进行学事调查,研究教育方法,为施政当局确立日语教育政策提供决策帮助。对于决策制定的辅助作用体现明显的是冲绳县教育会对征兵适龄者的教育。1898年,冲绳县教育会对征兵中签者教育状况进行调查,形成了征兵中签者教育状况取调报告。对征兵中签者进行学事调查呼应了征兵令,使日本当局在开展社会教育过程中有的放矢,提高政策有效性。

第三,开展相关活动,以多种形式渗透日语教育,影响琉球社会的语言认知。冲绳县教育会通过公开演讲、夏季会、教育品展览会等展开日语教育,也派遣讲习员,建设巡回文库。这些活动富于趣味且容易接受。以1901年的岛尻郡教育品展览会为例,岛尻郡教育品展览会展出学生的作文、习字等。[10]在教育品展览会上展出日语教育的成果,可以利用教育品展览会的影响来打开公众参与,将日语教学成果与图画等科目一并陈列,在一定程度上模糊了日语所具有的侵略者、殖民者语言的意识形态性,而且标示作者信息也可以激励学生学习日语。

二、明治日本在琉球推行日语教育的特点第一,明治日本在琉球推行日语教育具有强制性。日本当局在琉球开展日语教育的主阵地是学校。强制性首先表现在强制琉球人入学。明显体现强制入学的是1900年义务教育制的实施。义务教育制的确在某种程度上象征着教育的大众化与近代化,但是其所具备的强制色彩也是不可忽视的,它与惩罚制度相配套,强有力地促进了就学率的提高。强制性的另一表现在于教学内容的强制性。义务教育保证学生的存在,法令形式的学校施行规则确立了日语课程占优势地位的教学体系,强迫学生将大量精力放到日语学习上。

第二,明治日本在琉球推行日语教育具有渐进性。教学对象经历了从权力代理人到赋课法的有限人群再到义务教育的全体儿童这一过程。教学语言由琉日双语向单一日语过渡。教学机构从孤立学校扩大到夜学会、父兄恳谈会等社会机构,教育机构的设立与教育对象的纳入保持着同一步调。

第三,明治日本在琉球推行日语教育具有系统性。这种系统性主要体现在以学校为教育中心和主体空间,以日本本土人为主导者,同时注重培养和利用琉球教师的力量,进而形成学校与社会相结合、日本人与当地人共同参与、“各负其责”的系统性教育结构。

三、日语教育的主要内容 (一) 鼓吹日琉同祖论,矮化琉球民族1650年,向象贤在琉球国史《中山世鉴》中提出日琉同祖论。明治日本在吞并琉球和开展日语教育时利用了这一论说。琉球民族来自何方与日琉同祖论的学术文化探究并非日本关心的重点,其重点在于通过宣传这种论调使得琉球民众相信自己的祖先来自日本。

《冲绳县用寻常小学读本》是在《寻常小学读本》的基础上编纂的,分别于第六、第七卷特别增加了有关源为朝与舜天的内容,以体现“日琉同祖论”。第六卷中的《源为朝一》《源为朝二》讲述了源为朝被流放之后到达琉球娶大里间切长之妹,并生下舜天的故事,塑造了源为朝身长丈七、善用弓弩、能征善战的英雄形象。这是第七卷中《舜天》的前篇。《舜天》接着《源为朝》继续讲述源为朝后人的故事,源为朝准备回日本之际,将妻子和孩子留在琉球,这个孩子就是后来的琉球开国之祖舜天。《冲绳县用小学读本》对舜天的描述与《中山世鉴》基本一致。

舜天是源为朝之子的记述从源头上建立了琉球与日本父与子的亲缘关系,并且这种关系暗含着上与下、统治与被统治。明治日本通过日琉同祖将父子关系投射到国家关系上,意图建立父对子的统治,确立统治琉球的合理性,减少琉球社会的反抗。舜天是否是真实存在的历史人物尚且存疑,而且即便舜天真实存在,日本当局的这种逻辑关系也无法成立,因为统治者的血统无法决定国家的亲缘关系,把舜天与源为朝的关系等价投射到琉球与日本的国家关系上是极其荒谬的。然而,明治政府的日语教育的确影响了琉球人的自我认知,朝鲜半岛被日本吞并后,“日本是家长,琉球是长男”的论调在琉球社会甚嚣尘上。

《舜天》一文也记载了是舜天将日本文字伊吕波歌传入琉球,舜天“成为冲绳岛主之后,施仁德,正风俗,教伊吕波歌”。[11]明治日本在文字交流与起源上故意扭曲历史,把日本假名文字传到琉球的功绩安放到舜天身上,实际上直到日本禅僧禅鉴渡琉之后琉球才出现有史可考的使用文字的记载。另外,《舜天》一文暗含着琉球语是日语传播过程中产生的转讹这种逻辑。具体说来,明治日本认为琉球语与日语均使用假名,而将假名传播到琉球的又是日本武士之子,所以琉球语实际上是源平时代的日语在传播过程中产生的变体,而随着正宗日语教育的开展,转讹颇多的琉球语已无需存在。这是日本当局对琉球语与日语的定位。《冲绳对话》的跋文对此体现得更明显,“京语与岛语则大同小异,而其小异固不过京语转讹耳”。[12]琉球语起源于何处以及是否是一种独立语言,在这里已不是单纯的语言学问题。某种语言是独立语言还是从属或居于某种语言下位的方言,与该种语言的话者所处的政治状况和愿望相关。[13](P9)明治日本对舜天与琉球语的记述都是试图将琉球的独立历史融入日本历史中,使其成为日本的一个分支,并将侵略琉球国的行径美化为回归古时状态。

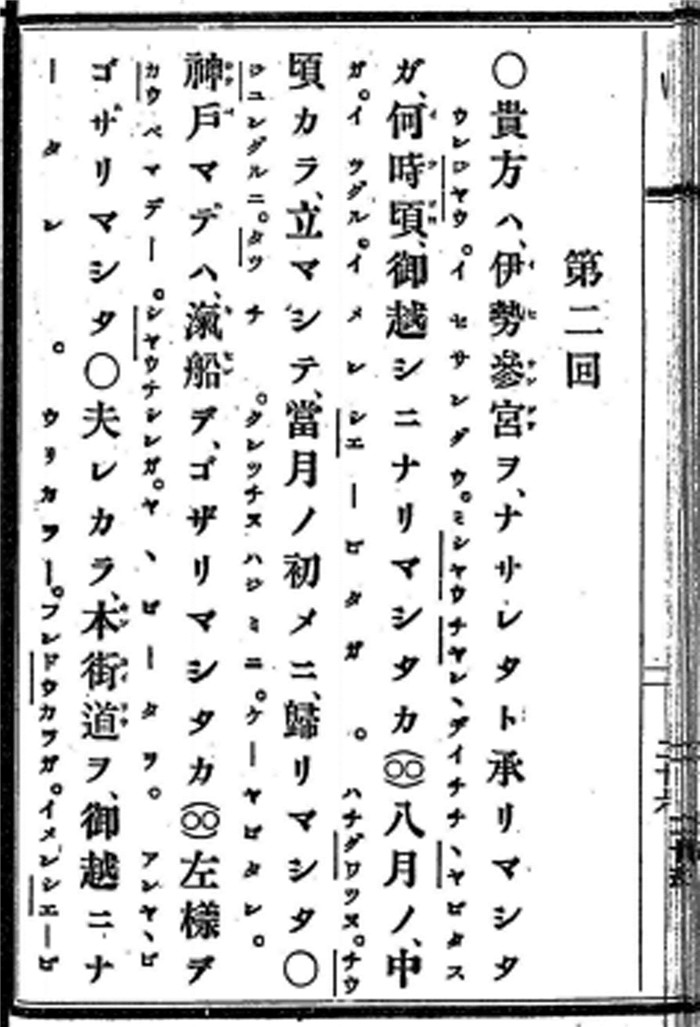

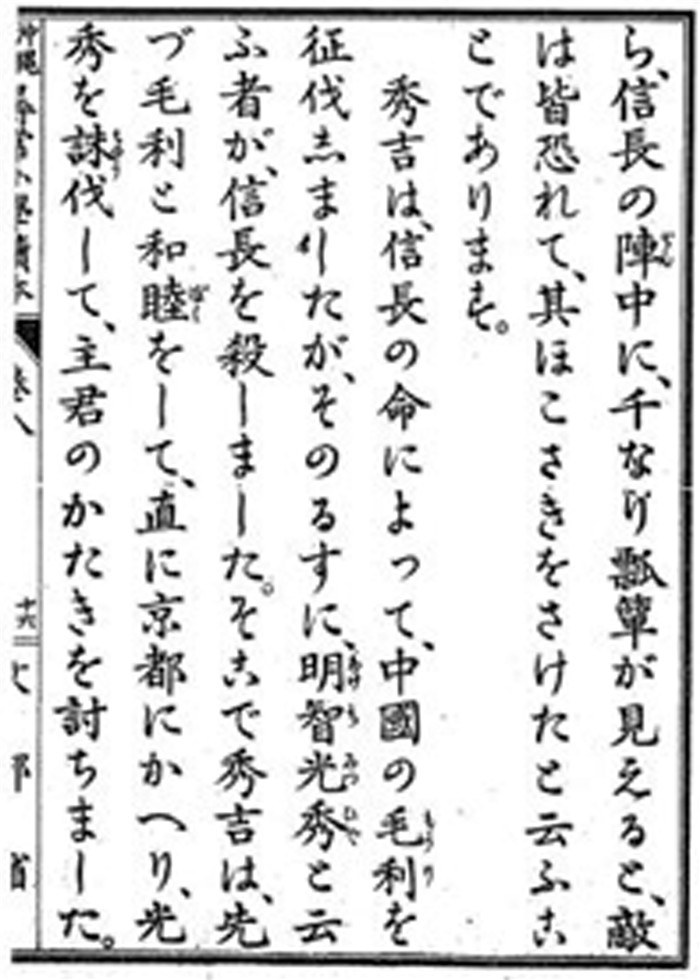

(二) 灌输军国主义思想,丑化中国形象《冲绳对话》(见图 1)和《冲绳县用小学读本》(见图 2)都是具有代表性的琉球日语教科书,这两本教科书编纂和使用时期不同,都体现了当时日语教育的侧重点。《冲绳县用寻常小学读本》编纂于1897—1899年,晚于《冲绳对话》将近20年。相较于《冲绳对话》,《冲绳县用小学寻常读本》军国主义色彩更加浓重。《冲绳县用小学寻常读本》的编纂期距离中日甲午战争不远,战争获胜使日本自信心膨胀,狂热鼓吹战争,期望教育为未来之战储备人才。军事扩张事实也直接影响了教育界,将“战果”写入教科书,可以宣扬日本“国威”。在校学生多为征兵适龄者,征兵令在琉球的实施使曾经的反抗者有机会获得武装,要使被侵略民族心甘情愿地转向为侵略者服务,就需要进一步加强“忠孝”教育。

|

图 1 《冲绳对话》第7章第2回书影 |

|

图 2 《冲绳县用寻常小学读本》第8卷第2课书影 |

《冲绳县用小学教育读本》中军国主义教育相关内容主要有四类:第一类是对胜利战争的直接描写。第二类是对楠正成、丰臣秀吉等战国时代战争狂人的描写。第三类是讲述军队生活、号召青少年服兵役、将军人作为理想职业的有关内容。第四类是礼赞天皇和日本。主要内容如表 1。

|

|

表 1 《冲绳县用寻常小学读本》中军国主义教育相关内容表 |

在《冲绳县用小学教育读本》对军国主义教育相关内容的描述中,有两点值得关注。

第一,《冲绳县用寻常小学读本》在军事教育选材上有对中国的特殊关注。《冲绳县用寻常小学读本》描述最多的外国就是中国,但这种关注并非正向积极的,而是戴着有色眼镜审丑中国,企图在话语叙述上通过对比建立起强大的日本帝国,创造一个穷兵黩武但不堪一击的中国。

明显体现对历史进行选择、故意丑化中国行径的是《丰臣秀吉二》。丰臣秀吉晚年想借道朝鲜侵略中国,明朝向朝鲜派出援军大破日军,秀吉本人郁郁而亡。而《丰臣秀吉二》结尾的记述是这样的,“此后,秀吉在(日本)国内再无敌手,因此想要讨伐中国,秀吉首先出兵朝鲜。加藤清正等攻陷王城,大破中国援军,耀我国威”。[14](P15-19)这里所说的是壬辰之战中的一场战役——蔚山之战。所谓的“大破中国援军”是指加藤清正在蔚山城挡住了明将杨镐的进攻,但这只是蔚山之战的一部分,蔚山之战也不是壬辰战争的最终结果,明治日本对丰臣秀吉在平壤之战等战役中的失利避而不谈,也无视壬辰战争中日本最后的惨败,只截取日军获胜的局部战役,在叙述上刻意迷惑琉球学生。

这种对中国的负面关注来源于中日琉三国的历史纠葛与现实状况。中国作为日本的邻国以及在亚洲的对手,与琉球有着源远流长的联系,是琉球曾经的宗主国与琉球士族救国的希望,也是明治日本在琉球建立非法统治的现实障碍。《冲绳县用寻常小学读本》面向的是琉球社会,其呈现的中国形象需要打破琉球人对中国的传统印象,养成对日归属感和自豪感。

第二,《冲绳县用寻常小学读本》在军国主义教育的选材上注重神化、崇拜天皇与日本,注重培养忠孝一体的道德品质,希望“重塑”琉球人的精神信仰与追随目标。由表 1可知,四类当中有关天皇与日本的课文数量最多。甲午战争中日本“借皇上之威德,我陆海军……屡战屡胜”的说法极大地影响了日本社会,[15](P45)崇拜天皇的氛围在日本社会日渐浓厚,文部省编纂审定的《冲绳县用寻常小学读本》也受到了影响。对于琉球社会来说,在1879年之前琉球一般民众大都不知天皇为何物,琉球民众信仰的权威是琉球国王。对此,明治日本在教科书中讲述大量天皇及“皇国日本”有关的内容,企图在琉球学生心中重新建立一个精神领袖与追随目标。而实现这一目标需要神化天皇并培养对天皇的崇敬爱戴之情。《冲绳县用寻常小学读本》将神武天皇的传说搬上舞台,赋予天皇超现实人格。《冲绳县用寻常小学读本》把人民安居乐业的原因归结到天皇庇佑上,赋予天皇超现实人格。《天长节》中如此描述到,“我们能生于这样的时代、与父母幸福生活全都源于天子(之恩),我们必须祝福天子”,[11]在树立天皇神圣地位的过程中,神武天皇的传说被搬上舞台。此外,神化天皇的同时需要培养对天皇的崇敬爱戴之情,其中敕语、纪元节、天长节等成为重要手段。《敕语奉答》一文以洗脑一般的方式将忠君爱国灌输到学生心中。“可敬可畏的天皇/尊贵无比的天皇/可敬可畏的尊贵天皇下赐的大敕语/是吉祥日本的国教之基/是吉祥日本的人教之鉴/按照可敬可畏的天皇(下赐)的敕语那样做吧/回应尊贵天皇的大御心吧”。[11]短短七句歌词都是对天皇与日本的溢美之词。类似的还有《纪元节之歌》《天长节之歌》等,这些篇目都篇幅短小,易于上口,容易在学生心中留下印象。明治日本希望琉球人从青年时代就养成为天皇奉献的精神,为征兵适龄者编织了“忠君爱国”的幻影。

(三) 渗透日本文化,形成先进与落后的图式《冲绳县用寻常小学读本》中有服饰、宗教等相关内容。这与日常生活息息相关,看似平常,但其背后也隐藏着日本的同化志向,而且由于披上生活化的外衣而更显隐蔽。

从服饰文明来说,甲午战争后,日本当局掀起风俗改良运动,想要“改良”服饰,其重要抓手之一就是放弃琉球服、改穿和服,《冲绳县用寻常小学读本》回应了日本当局的这一诉求,全书中充满了对和服的推崇。源为朝、丰臣秀吉、酒井忠胜等日本历史上真实存在的人物自不用说,连虚构人物也身着和服,如《浣衣》(3卷8课)中洗衣服的两姐妹、《滴水穿石》(7卷17课)中看雨的阿清等。出场女性人物几乎清一色身着和服(见图 3)。《衣服》一课将衣服分为和服与洋服二类,有意抹杀了具有民族身份标识的琉球服。明治日本在本土推崇洋服、摒弃和服,在琉球却冠以和服“普通服”的地位,要求琉球女性将衣袖加长,制作衣带,改穿木屐。这使琉球女性的服装更为繁琐,并非出于实用考虑,只为使琉球女性拥有“帝国女子的面目”。“改良”一词本身就存在从落后到先进的转换,改良服饰带有先入为主的偏见,琉球服饰改良的方向是日本化,而非近代化。

|

图 3 《冲绳县用寻常小学读本》中的人物插画 |

日本在明治维新后获得了飞速发展,日本施政当局迫不及待地在教科书中向琉球人夸示文明成果。《冲绳县用寻常小学读本》对日本的描述以近代文明为主,包括以新历法和机械时钟生产技术为代表的近代时间计量法、第一次工业革命成果、新产业及科学天文知识。与此相对,《冲绳县用寻常小学读本》中与琉球相关的内容主要是植物、农业、农产品、地名,如黄蝴蝶花、刺桐花等植物花卉,有番薯大主与仪间真常,它们分别代表琉球的番薯种植业与制糖业。另外也将若狭漆器、泡盛酒等琉球名产纳入教科书中,提到“冲绳的漆器举世闻名”。[11]总体来说,这些叙述呈现的是以单一的传统种植和地产类为主的琉球形象。新产业、新技术、新知识则都是从日本引入琉球的,强调日本与琉球在发展近代文明的进程中形成了前与后。而且对琉球第一产业的强调也体现了明治日本视琉球为资源与原料产地的看法。《冲绳县用寻常小学读本》中日本是先进的亚洲工业国家,是先进生产力与近代文明的传播者,日本当局炫耀着本国的强大,讴歌本国取得的近代文明成果,与以农业为主的琉球形成了先进与落后的对比,暗含着大和人统治琉球人是必然的这一意图。

服饰和近代文明是形而下的,是同化琉球的间接手段。而宗教属于形而上的精神领域,是统治、安抚民众的工具之一,它在科学知识不普及的时代对于统一民众思想具有不可忽视的作用,具备直接同化的功能。琉球的本土信仰是以闻得大君为代表的祝女信仰,也有佛教和其他民间宗教信仰,日本的本土信仰是以神社为载体的神道教。《冲绳县用寻常小学读本》在《波之上宫》(5卷22课)中介绍了神社波之上宫的主祭神、祭日等情况。从《波之上宫》的书写中可以得知,波之上宫供奉神道教神灵伊邪那美命、速玉男尊、事解男尊,而且各学校每年5月17日都要组织学生去参拜。波之上宫是日本当局在琉球推广神道教、组织神道活动的重要据点。《冲绳对话》中也有神道教的相关内容,在《旅行之部》第二回中作为观光地点提到了伊势神宫、北野天满宫等,不过比起《冲绳县用寻常小学读本》显得较为隐晦,篇幅也小,这两者在程度上的区别与日本对琉球的同化进程有关。《冲绳县用寻常小学读本》设专文将神社光明正大地写入教科书中,比《冲绳对话》更明显,表明了宣扬神道步伐的加快与强行改变琉球宗教信仰的意图,也显示了对学生思想控制的加强与同化进程的加快。明治日本坚持冲绳宗教仪式的作法是日本小笠原流派,拒不承认琉球本土信仰的独立性,这种主流与分支之说形成了正统与非正统的区别,否定了琉球本土信仰的独立性,而且还将其置于下位。

四、明治日本日语教育对琉球的影响 (一) 对琉球语言生活的影响 1、形成方言耻辱感,剥夺琉球语生存空间明治日本在强行开展日语教学的同时,也在禁止学生说琉球语上颇费心思。强推日语与打击琉球语双管齐下,日语的习得与琉球语的禁止成为一体。这种教育使琉球人形成琉球语耻辱感,剥夺了琉球语生存的空间。造成这种结果的原因如下。

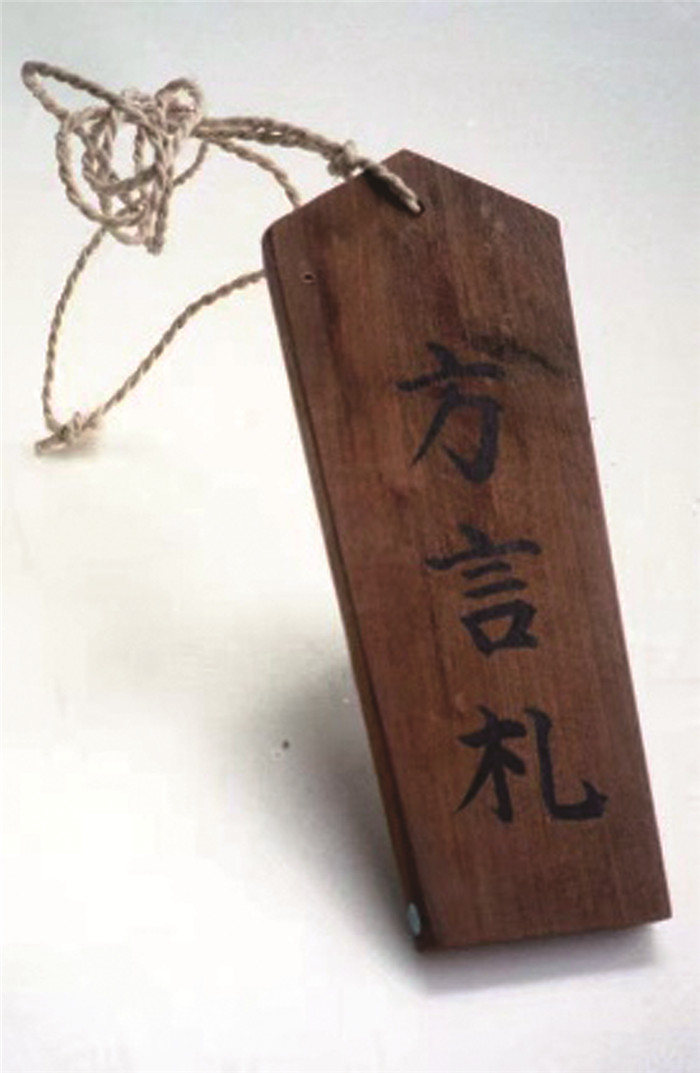

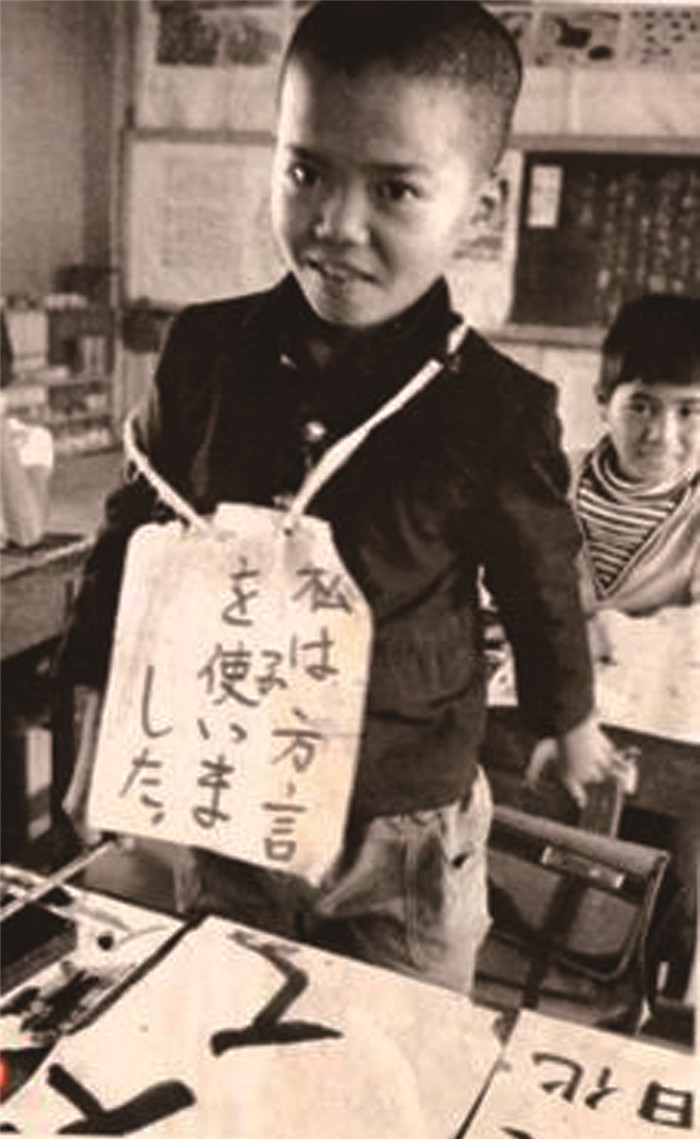

第一,在琉球日语教育中以方言牌(见图 4、图 5)为代表的惩罚措施长期广泛存在。方言牌造成耻辱感的原因首先与其起源有关。王国时代的罚牌是惩罚小偷的手段之一,本身就是耻辱的象征,作为其扩展的方言牌也具有惩治不法、不正行为的意味。其次,不仅起源带来了心理暗示,方言牌的确也常伴随着道德上的恶评。再次,使用方言有时还会与体罚相关联,对方言使用者造成了身心的双重打击。方言牌是学生日常接触到的事物,日复一日的琉球语低人一等的心理暗示发挥了洗脑的作用,对价值观正处于形成过程中的青少年学生有不可估量的影响,动摇了民族语言生存的根基,中断了琉球语的代际传承,改变了琉球人对琉球语的认知,形成了方言耻辱感。

|

图 4 竹富岛喜宝院蒐集馆所藏方言牌 |

|

图 5 戴方言牌的小孩 |

第二,日语教育使琉球语丧失了书写近代文明的资格,琉球语被认为无法满足追求近代文明与进步的需求,被视为落后的象征。在殖民者话语中,殖民者语言将殖民地原住民导向文明与近代世界,而原住民的语言是不可能实现这样的功能的,不能传达近代的、科学的概念,也不能成为教育、文化、研究的语言。[16](P49)如前所述,作为近代文明化身的新式学校竭力将琉球语排除出教材、课堂、教室、操场。尽管蔑视琉球语的倾向最早出现在日本人当中,但这种论调逐渐也浸染到琉球人中。对自身语言的不自信导致了部分琉球民众,尤其是受过教育的琉球人,开始拒绝自己的语言。总体来说,追求“先进”的琉球人将琉球语视为“落后”的标志,不愿意甚至拒绝使用琉球语,希望以此来维护“进步”成果。对琉球语的蔑视开始于明治时代,然后经过代代传递,在太平洋战争时期更加深入人心,逐步蚕食了琉球语复苏的机会。如今,琉球语已经被联合国教科文组织纳入濒危语言,只有老年群体中存在将琉球语作为生活用语的情形,琉球语更多地作为一个意象而存在于文学作品当中,也有一些打招呼的琉球语体现在当今琉球促进观光旅游、突出地域文化的话语和宣传招牌中。

2、提高日语普及率,使日语由“异邦语”走向“国语”明治日本在琉球33年的日语教育提高了琉球人对日语的接受度,使琉球人从不知日语为何物一步步走向了“国语日语”的时代,彻底改变了琉球人对日语的看法。尽管明治时代是琉球日语教育的起始时期,但这个时期却形成了往后琉球社会对日语的主导性看法,基本达成了使琉球人接受日语的目标,至少使琉球人破除了心理障碍。

1879年日本吞并琉球前,包括亲日派在内的整个琉球社会都将日语视为异于本民族语言的一种外语。亲日派因掌握日语而沾沾自喜,《冲绳对话》中将日语称为“东京的语言”。[17](P567)语言的命名反映思想观念,在实际生活中居民也反对大和化,对于少数接受日本教育的人也冷眼相待,这种状况一直延续到甲午战争结束。这显示了此时琉球人对于日语强烈的他者意识,表明琉球人在语言与族群上对于日本的区分意识。

然而,随着日语的单向扩张,琉球社会对日语的认知也由“东京的语言”向“普通语”及“国语”转变。尽管明治三十年代前期的日语教育进展缓慢,但是最先接受日语教育的一批琉球学生已经成长起来,并且接受了日语与上田万年等人的国语论,并作为琉球当地教育界的先驱展开日语教育事业。再加上随后的义务征兵制实施、外出移民就业等带来了学习日语的实际需要,军队与移民当中的被歧视体验也激发了琉球人学习日语的斗志。以罚款来变相要求学生出席的夜学会、强制适龄儿童入学的义务教育制、父兄恳谈会以及公开演讲等都有效拉近了琉球民众与日语的距离,提高了日语普及率。“东京的语言”强调的是功能性,而“国语”与“普通语”多了一层国民国家、国民建设上的一体感。

然而,对于日语接受度的提高,并不意味着从此时开始生活语全部转换为日语,只是抗拒程度减轻而已,琉球民众心中有了“国语日语”的意识。直到太平洋战争发动前夕的1926—1935年,琉球民众生活中依然会使用各地方言。[18]

(二) 对琉球人身份认同的影响 1、推行文化同化,消弭独立国家观念与独立民族意识明治日本的日语教育造成了文化侵略,导致琉球文明中断,摧毁了琉球积淀的文化瑰宝,也改变了琉球人对于“我是谁”的认知,影响了琉球人对周边国家的看法,达到了上杉茂宪“使儿童激发爱国情操,脑中不再残留日清两属这类思想”的预期目标,使琉球人心中独立国家与独立民族的意识分崩离析。

从改变文化现状来说,日语教育形成了文化空虚地带。明治日本依靠蛮横武力将琉球语等象征琉球民族、能够标识身份的东西全部从教育体系中清除出去。王国时代的另一文化中心——儒学也被强行排除在主流文化之外。从此时开始,琉球社会的文化中心开始发生转移,与日语教育一同而来的日本文化一跃成为文明的代言人。从阻碍传承与发展来说,外部大环境对琉球文化的蔑视使琉球学生难以生出热爱之情,学校教育不提供学习琉球文化的机会,琉球社会失去了构建国家观念和民族意识的正式场所,作为文化继承人的学生无法系统学习本民族文化,难以生出文化传承的动力,无法享有传承民族瑰宝与前期精神遗产的现实条件,直接导致了琉球文化正常的发展与代际传承被阻断。

1898年11月到1899年3月,《琉球新报》对首里、中头地区的小学生进行了思想调查。在“谁最令人尊敬”这一问题中,回答“天皇”的达到91%。[19](P54) 1879年前,琉球人还没有天皇的概念,20年后天皇已经成为琉球小学生心中崇高无比的存在。这种身份认同的改变发生在曾经坚决抵抗日本统治的首里地区,足以说明日语教育对学生的荼毒之深。琉球民族年轻一代的心中不再对日本与琉球有鲜明的区分意识,琉球作为独立国家的观念逐渐模糊,尚氏家族等琉球王国原来的精神象征也逐渐无法凝聚人心,年轻一代的身份认同出现偏差。甚至有琉球人故意掩盖自己的琉球身份,以成为“日本人”为荣,幻想站在日本帝国的羽翼下以“日本是家长,琉球是长子”的说辞来获得庇护。这种日语教育一直持续到太平洋战争期间,而且力度越来越大,琉球人的国家观念与民族意识越发被蚕食。即使到了琉球被美国托管时,琉球人对于故国与民族的感情也无处着落,在出现琉球归属美国、复国独立声音的同时,也出现了复归日本的呼声。

2、培养新知识分子群体,追求对日平等日语教育培养了一批新知识分子群体,这些新知识分子接受了西方教育,给琉球吹来了近代文明的新风。所谓“新知识分子”是指1879年后接受日式教育成长起来、而且大多数都有去日本本土学习、生活经历的知识分子群体。如伊波普猷、亲泊朝擢等,他们在19世纪末20世纪初的琉球社会发挥了先锋领袖的作用。他们开始在“日本”这一架构下追求平等,将同化于日本视为实现近代化、文明化的手段,主动适应同化教育。

新知识分子群体所呼吁的同化是对文明的同化,是对近代化的追求,他们接受同化的目的是希望琉球获得发展。新知识分子推崇日语学习是为了摆脱其他府县的歧视以及更准确地表达自己的认知,从而获得更广泛的社会参与。他们将日语作为走向文明化的跳板,更多地重视其功能性,希望通过学习日语获得与其他府县同样的外在,获得平等对话的机会。当明治日本的举动阻碍近代化的进程时,原先积极同化的琉球人也会站在其反对面。1894年的罢课事件清晰地说明了这一点。

新知识分子群体对民族性的同化保有怀疑。接受日语教育成长起来的知识分子大都认可日语教育的必要性,但对于是否需要人为扑灭琉球语和琉球历史文化持有怀疑态度。亲泊朝擢是文明化坚定不移的追随者,但同时也是否定同化民族性的先驱。他继承了“为了普通”的普通语厉行路线,但也公开批判师范学校过分重视普及普通语教育,批评不注重养成民族自觉的教育。[20](P144, 149, 151)为了鼓舞琉球人的民族意识,亲泊朝擢出版了《伟人传》介绍琉球文化历史上的重要人物。不过,需要言明的是,尽管新知识分子们追求冲绳民族自觉意识的觉醒,但是他们所想的民族自觉是在“日本”之内的,是不劣于大和人的“冲绳民族”的自觉,将自己置于“日本县民”的位置上,以承认日本统治为前提。

在通过日本化实现文明化的道路上,新知识分子群体寄希望于挖掘琉球与日本的相同点,将保留民族性的方法诉诸于融入日本,希望通过相同点的诉说来获得明治日本的同等对待。以伊波普猷为例,尽管他有挖掘琉球语言独立性的意识,但他并不赞成大量使用琉球语。他不赞成人为激进地扑灭琉球语只是认为“冲绳的神话和语言本身就是日本,破坏这些神话、语言就是在破坏‘日本’”。伊波普猷将冲绳发展的大趋势定位于融入日本,将琉球历史文化视为日本的一部分,希望借此来赢得琉球的发展。融入日本来保留琉球民族特色的这种想法一直延续下来,今天在大城立裕等冲绳文学家身上依然可以看到。

(三) 对教育体系的影响 1、畸形教育结构长期存在,造成琉球长期落后明治日本的日语教育打着新式教育的幌子,干着压制琉球人智识发展的事。具有浓厚殖民主义色彩的教育结构直接导致了琉球的长期落后。

从教育层次来看,明治日本对琉球教育水平的预设远低于日本本土,琉球人长期徘徊于低水平教育中。从横向教育结构来看,低水平首先反映在教学科目及教学量的严重失衡上。课程设置中过分偏重日语,尽管开设了化学、物理等反映近代文明成果的科目,但是所占比例远低于日语课程,仅止步于启蒙。教学中只重实用口语、忽略文学素养也表现了教育水平的低下。另外,在纵向教育结构上,明治日本统治琉球期间,琉球岛内没有高等教育,而且即便是作为琉球教育最高形态的中等教育也没有被积极发展起来。

从教育现场来看,明治日本蓄意解构王国时代的教育体系,人为设置障碍阻挠教育交流,阻断琉球文化发展历程。在明治日本侵略之前,琉球王国已经具备相对完整的教育体系,明治日本吞并琉球之后打乱了琉球原有的教育体系,使原有机构无法再生存下去。日语教育也扭转了教学方向,儒学教育被中断,儒学研究成果也无人传承,造成了儒学研究的断层。另外,在明治日本开展日语教育之后,琉球教育的对外交流日趋封闭。首当其冲的就是琉球与中国的教育交流,明治日本阻扰琉球人去中国留学、贬低中国的宣传也挫伤了琉球人到中国的热情,教育内容的差异也导致赴华留学丧失可行性。琉球人对外交流的主要对象国只剩下日本本土。在与日本本土的交流上,琉球人也只能以落后者的姿态追赶、模仿日本本土,尽管有识之士提出过直接师法西方来改变被动追赶的局面,但是明治当局故意忽略英语教育,琉球人也不可以随心所欲地去西方各国留学,这导致直接向西方学习成为一个美丽的幻影。

近年来,日本右翼分子鼓吹殖民教育有功论,强调殖民教育给殖民地人民吹来近代文明的新风。但是应该看到,使殖民地获得近代化发展决非日本当局的初衷。与客观作用相比,更应该关注主观意图及负面影响。教科书中对近代文明的书写是为了建立琉球人的对日亲近感、敬仰感,教习一些近代文明知识也是为了使琉球人在日本工厂中更好地工作,明治日本对琉球强调初级教育与人格驯化,实施日语教育的目的与国民、国防、经济掠夺的要求相呼应。明治日本的日语教育不仅无法承担使琉球近代化的重任,而且严重破坏了琉球原有的教育体系,使琉球人的民族文化渐失,王国时代的学术失传。直至今日,与日本本土其他地区相比,日语指导员在琉球教育体系中的比例更高,[21]琉球的教育水平、经济发展等也居于末位。

2、成为殖民教育“范本”,沦为殖民帮凶琉球是日本开展语言同化教育的首个殖民地,明治日本的日语教育不仅破坏了琉球的教育体系,而且也因首发性与典型性而成为日本殖民教育的“范本”,深刻影响了日本之后的殖民地、占领区的教育行政。

在对语言的定位中,明治日本在琉球奉行日语中心主义,这种语言同化路线也可见于中国的台湾地区、朝鲜,乃至太平洋战争时期的中国占领区、东南亚占领区,琉球日语教育中扑灭本土语言的倾向同样也被继承下来。以中国台湾为例,台湾教育会称,“语言、风俗、宗教、法制等当中,语言的力量最强……因此,语言为同化的最大因素是不言自明的……现在既然要使日台两民之间的关系密切,沟通彼此的意思,并且让台湾发挥对我皇帝尊敬钟爱之心,建立永久不移的关系,除了国语教育之外,的确找不到其他办法”。[22]这种对语言的定位、理解、利用与明治日本在琉球的日语教育如出一辙,都是将削弱统治阻力诉诸于语言教育,将语言视为唤起“爱国心”的要素。日本吞并台湾地区后宣扬同文同种压制汉语教育的发展,占领朝鲜后炮制日鲜同祖论打压朝鲜语教学。日本当局建立本土语言与日语的相似性,但其中包含着先进与落后的不平等对立,这种相似性将殖民地引到停滞、落后的位置上,强行将殖民地、占领区置于想象的文化荒漠,并因此主张日语教育与日本统治的先进与合理性。这种路线在琉球的日语教育中便已发端,虽然具体实施方案有所差异,但作为总体路线是基本稳定的。

明治日本在琉球推广日语教育的模式也可以在其他殖民地与占领区看到,经验与做法的移植可见于明治、大正、昭和时期。“便宜教育”的总体方针同样可见于其他殖民地与占领区教育中。

在琉球日语教育的经验辐射中,除了上述理念、方法以外,也有“人”的扩散。在殖民官吏与教师的任用上,明治政府将在琉球主持过殖民教育的日本人调任到新殖民地,企图利用他们的殖民琉球经验来进行有效统治。明治政府也动员琉球人去新殖民地补充基层统治力量,明治日本在琉球的日语教育培养了一批亲日皇民,日本当局的迷惑性宣传使他们乐于成为日本当局的统治尖兵,燃起了他们建功中国台湾的激情与决心。日本占领中国台湾后,琉球教育界甚至有琉球要主动承担教化台湾之任务的声音。琉球人教师久场政用是琉球赴外教师的代表,他起初担任澎湖岛国语传习所教官,之后随着日本对外扩张的脚步前往朝鲜,担任朝鲜公立普通学校校长。曾经的被殖民者成为殖民者的帮凶,与殖民者一道向新殖民地开展侵略统治,以高于新殖民地的姿态自居,从欺压新殖民地人民中释放被殖民者歧视的压抑之感。

五、结语总之,明治日本在琉球的日语教育归根结底是一种统治方式,是日本政府进行殖民统治的早期尝试。语言教育既属于思想文化的范畴,也带有浓重的政治属性,与民族意识密切相连。日本政府从琉球的日语教育中尝到了甜头,使其更加重视以日语教育为主要内容的文化治理,琉球的日语教育为国语论提供了一个相对成功的现实典范,使日本当局更加自信地在殖民地与占领区践行日语教育。“废琉置县”后,琉球人在不断的“失去”。如果说武力吞并意味着失去“祖国”,那么日语教育则意味着失去“民族”。对琉球来说,明治日本的日语教育在加速其“大和化”进程的同时,也消弭着琉球独自的文化,对琉球民族的自我认同影响深远。

| [1] |

近藤健一郎. 近代沖縄における教育と国民統合[M]. 札幌: 北海道大学出版会, 2006.

(  0) 0) |

| [2] |

沖縄県文化振興会史料編集室. 沖縄県史: 第5巻[M]. 那覇: 沖縄県教育委員会, 2011.

(  0) 0) |

| [3] |

師範学校卒業生の配置[N]. 琉球新報, 1907-03-28.

(  0) 0) |

| [4] |

芳澤拓也. 琉球処分以後、明治期における沖縄社会構造: 伊波普猷を中心とした「新知識人」集団の誕生の考察のために[J]. 教育科学研究, 2001, 19: 64. (  0) 0) |

| [5] |

渡部董之介. 北海道用及沖縄県用尋常小学読本編纂事情[J]. 帝国教育, 1916, (407): 10-16. (  0) 0) |

| [6] |

徴兵当籤者教育の状況調報告[J]. 琉球教育, 1899, (44).

(  0) 0) |

| [7] |

浅野誠. 沖縄県の教育史[M]. 京都: 思文閣出版, 1991.

(  0) 0) |

| [8] |

帆足登桅. 言語二就イテ[J]. 琉球教育, 1903, (89). (  0) 0) |

| [9] |

沖縄県尋常師範学校女子講習科規則[J]. 琉球教育, 1896, (4).

(  0) 0) |

| [10] |

島尻郡教育品展覧会規則[N]. 琉球新報, 1901-01-19.

(  0) 0) |

| [11] |

佐藤秀夫. 沖縄県用尋常小学読本1-8巻[M]. 東京: 文化評論社, 1982.

(  0) 0) |

| [12] |

沖縄県学務課. 沖縄対話[M]. 那覇, 1880.

(  0) 0) |

| [13] |

田中克彦. ことばと国家[M]. 東京: 岩波書店, 1981.

(  0) 0) |

| [14] |

文部省. 沖縄県用尋常小学読本: 第8巻[M]. 日本図書株式会社, 1899.

(  0) 0) |

| [15] |

内閣制度百年史編纂委員会編. 歴代内閣総理大臣演説集[M]. 東京: 大蔵省印刷局, 1986.

(  0) 0) |

| [16] |

ルイ=ジャン·カルブェ. 言語学と植民地主義[M]. 佐野幸稔訳. 東京: 三元社, 2006.

(  0) 0) |

| [17] |

伊波普猷. チェムバレん先生と琉球語[A]. 伊波普猷全集: 第8巻[M]. 東京: 平凡社, 1975.

(  0) 0) |

| [18] |

梶村光郎, 村上呂里. 沖縄県の標準語教育史[A]. 沖縄県の国語教育史に関する実証的研究研究書[C]. 琉球大学学術リポジトリ, 2009: 31.

(  0) 0) |

| [19] |

琉球政府編. 沖縄県史: 第18巻[M]. 那覇: 琉球政府, 1966.

(  0) 0) |

| [20] |

照屋信治. 近代沖縄教育と「沖縄人」意識の行方[M]. 広島: 渓水社, 2014.

(  0) 0) |

| [21] |

沖縄県子ども日本語教育研究会. 沖縄県の子どもの日本語教育にかかわる実践事例報告[R]. 2020.

(  0) 0) |

| [22] |

新领土与国语教育[J]. 台湾教育会杂志, 1901, (3).

(  0) 0) |

2022

2022