2. 长沙医学院 院士工作站,湖南 长沙 410219

2. Academician Workstation, Changsha Medical College, Changsha 410219, China

传统村落作为至今仍然活着的人类文化遗产,[1]是数千年来中华农耕文明有机生命的延续,积累着中华民族丰富宝贵的历史记忆、思想文化、生存智慧和艺术结晶,对当代及未来人类发展具有重要的借鉴意义。目前对海南岛传统村落的研究主要集中在建筑文化[2][3]、景观规划[4][5]等方面,而关于海南岛传统村落空间分布的相关研究还比较少。海南岛是我国位于热带的重要岛屿,因而从传统村落的空间分布相关性出发,定量分析海南岛传统村落的时空分布特征及其影响因素非常有价值。与其他地区相比,海南岛传统村落是否具有一样的集聚特征,有哪些因素影响海南岛传统村落的空间分布,这些传统村落发展如何,通过怎样的策略可以保护和活化这些传统村落等问题,有待进一步的研究和分析。基于此,本文利用ArcGIS技术对海南岛第一批、第三批、第四批与第五批传统村落进行空间分析,对海南岛传统村落的时空分布特征进行研究,再根据其地理区域分布特点提出适合当地传统村落保护与发展的旅游活化策略。

二、研究区概况海南岛位于我国南海,是我国仅次于台湾岛的第二大岛,地处18°10′—20°10′N、108°37′—111°3′E。[6]海南岛地貌的主要特征是山地、丘陵、台地和阶地,[7]约占全岛总面积的90%。海南岛面积为3.54万km2,海拔最高的山峰为位于岛中部的五指山,最高海拔达1867m,水系为发源于中部山脉向四周辐射奔流入海的放射状海岛水系,有南渡江、昌化江与万泉河等三大河流。海南岛为热带季风气候,丰富的雨热条件孕育了热带雨林和热带沙滩等热带海岛景观。[8]

海南岛的农民群众经过长期的创造性建设和积累,形成了众多具有鲜明的海南岛文化特色的传统村落,拥有大量以传统民居、碑刻壁画、街道里巷、山水格局、古树名木等为主的物质文化遗产,汇聚了极具海南岛乡土特征的生产方式、节日习俗、方言俚语、家法族规、精神信仰、传统医药、传统戏剧、传统体育、传统手工艺等非物质文化遗产,这些散落在海南岛上的传统村落成为传承优秀传统文化的集中承载地,因此有必要对海南岛传统村落的时空分布规律及其影响因素进行分析。

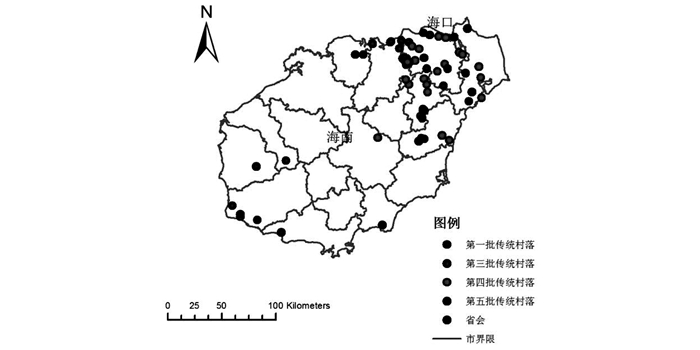

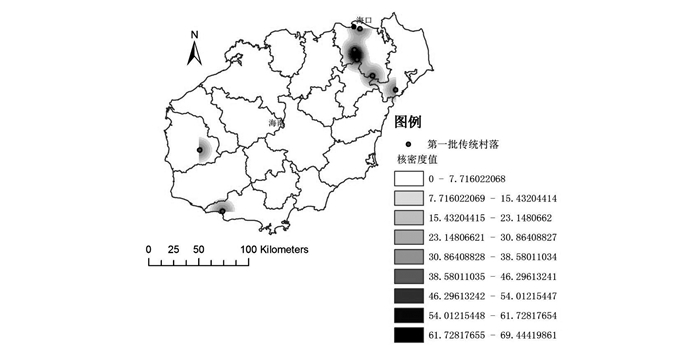

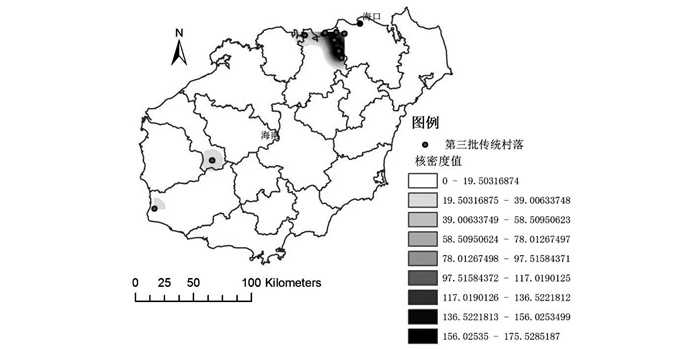

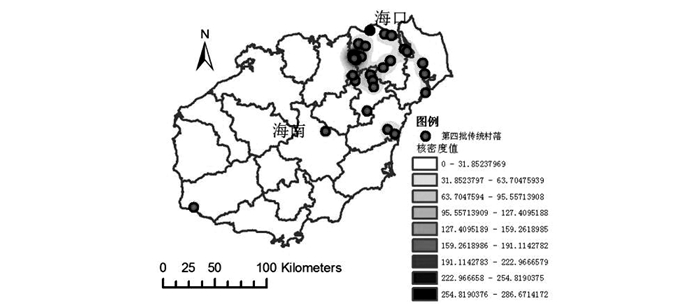

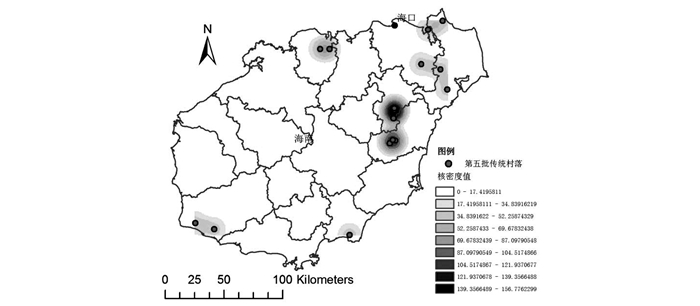

三、研究方法与数据来源 (一) 研究方法为了更加清晰地可视化表达海南岛传统村落的时空分布情况,利用ArcGIS对海南岛第一批、第三批、第四批与第五批传统村落进行核密度制图。本研究采用ArcGIS的空间分析工具中的密度分析工具,选择核密度分析工具对不同时间段(2012年,2014年, 2016年, 2019年)的传统村落在地理区域内的空间聚集特征进行量化统计分析。

(二) 数据来源本研究选定海南岛范围内已经被国家住房和城乡建设部、文化和旅游部、国家文物局、财政部、自然资源部和农业农村部认定公布的64个中国传统村落作为研究对象, 将海南岛64个中国传统村落通过GPS定位仪和百度地理信息系统进行矢量化定位处理,以ArcGIS10.5为技术平台,建立海南岛传统村落地理信息数据库,并绘制海南岛传统村落空间分布图。

四、海南岛传统村落的时空分布特征 (一) 海南岛传统村落的时空分布均衡程度海南岛传统村落的时空分布总体上呈非均衡态势,主要聚集在海南岛东北部的海口市、澄迈县、定安县和文昌市等市县区域。海南岛包括3个地级市、5个县级市、4个县和6个民族自治县,第一批、第三批、第四批和第五批共有国家级传统村落64个,平均每个市县的传统村落数量为3.56个,根据海南岛传统村落在各市县区域的空间分布情况制成表 1。从表 1中可以看出,海口市、澄迈县、定安县和文昌市等四个市县区域的传统村落数量就已经占总数的四分之三,其中分布于海口市和澄迈县的传统村落数量最多,均高达15个,各约占海南岛传统村落总数的将近四分之一;其次为分布于琼海市和乐东黎族自治县的传统村落,数量上呈现大致相当的态势,各占海南岛传统村落总数的约十六分之一;再次为分布于临高县、三亚市、陵水黎族自治县、东方市、昌江黎族自治县和琼中黎族苗族自治县的传统村落,一共占据了海南岛传统村落总数的八分之一左右。而在五指山市、万宁市、屯昌县、儋州市、保亭黎族苗族自治县和白沙黎族自治县无一处国家级传统村落分布。

|

|

表 1 海南岛传统村落在各市县的分布统计 |

如图 1所示,海南岛第一批共有7个国家级传统村落,分别分布在海口市、三亚市、文昌市、东方市和定安县等5个市县区域内,其中分布在海口市的传统村落数量最多,达到3个。海南岛第二批传统村落的数量为零,因此没有第二批传统村落分布于海南岛上。海南岛第三批共有12个国家级传统村落,分别分布在海口市、澄迈县、昌江黎族自治县和乐东黎族自治县等4个市县区域内,其中分布在澄迈县的传统村落数量最多,达到了9个,其余的海口市、昌江黎族自治县和乐东黎族自治县均有1个传统村落分布。海南岛第四批共有28个国家级传统村落,分别分布在海口市、澄迈县、定安县、文昌市、琼海市、乐东黎族自治县和琼中黎族自治县等7个市县区域内,其中分布在海口市的传统村落数量最多,达到了9个;其次为分布于澄迈县和定安县的传统村落,数量均为6个;再次为分布于文昌市和琼海市的传统村落,数量分别为3个和2个;其余为分布于乐东黎族自治县和琼中黎族自治县的传统村落,数量均为1个。海南岛第五批共有17个国家级传统村落,分别分布在海口市、定安县、文昌市、琼海市、临高县、乐东黎族自治县和陵水黎族自治县,其中分布在定安县的传统村落数量最多,达到了4个;其次为分布于文昌市和琼海市的传统村落,数量均为3个;再次为分布于海口市、临高县和乐东黎族自治县的传统村落,数量均为2个,此外陵水黎族自治县域内有1个传统村落分布。由此可以看出,第一至第五批国家级传统村落在海南岛的地理空间分布较为集中且极不均衡。

|

图 1 海南岛不同批次传统村落时空分布图 |

海南岛总面积为3.54万km2,共有国家级传统村落64个,传统村落分布密度是18.08个/万km2,其中定安县的国家级传统村落分布密度最高,高达92.67个/万km2;其次是澄迈县和海口市,传统村落密度分别为73.35个/万km2和65.08个/万km2;再次是琼海市、文昌市、临高县和乐东黎族自治县,传统村落密度分别为29.55个/万km2、28.17个/万km2、15.19个/万km2和14.48个/万km2;此外,陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、三亚市、东方市和琼中黎族苗族自治县的传统村落分布较为稀疏,传统村落密度分别为8.87个/万km2、6.21个/万km2、5.22个/万km2、4.43个/万km2和3.70个/万km2。而在五指山市、万宁市、屯昌县、儋州市、保亭黎族苗族自治县和白沙黎族自治县的国家级传统村落分布密度为0个/万km2。利用ArcGIS 10.5对海南岛第一至第五批国家级传统村落的时空分布情况进行核密度分析,生成海南岛第一至第五批传统村落核密度分布图(图 2、图 3、图 4、图 5)。

|

图 2 海南岛第一批传统村落空间核密度分布图 |

|

图 3 海南岛第三批传统村落空间核密度分布图 |

|

图 4 海南岛第四批传统村落空间核密度分布图 |

|

图 5 海南岛第五批传统村落空间核密度分布图 |

由图 2可以看出,海南岛第一批国家级传统村落的核密度高值区主要分布在东北部的海口市,核密度低值区主要分布在西部的乐东黎族自治县、南部的三亚市以及东北部的定安县和文昌市,其余的市县区域皆为核密度零值区。由图 3可以看出,海南岛第三批国家级传统村落的核密度高值区主要分布在东北部的澄迈县,核密度低值区主要分布在东北部的海口市以及西部的昌江黎族自治县和乐东黎族自治县,其余的市县区域皆为核密度零值区。由图 4可以看出,海南岛第四批国家级传统村落的核密度高值区主要分布在东北部的海口市、澄迈县和定安县,核密度中值区主要分布在东北部的文昌市和东部的琼海市,核密度低值区主要分布在西部的乐东黎族自治县和中部的琼中黎族苗族自治县,其余的市县区域皆为核密度零值区。由图 5可以看出,海南岛第五批传统村落的核密度高值区主要分布在东北部的定安县、文昌市和东部的琼海市,核密度中值区分布在东北部的海口市、北部的临高县和西部的乐东黎族自治县,核密度低值区分布在南部的陵水黎族自治县,其余的市县区域皆为核密度零值区。由此可以看出,第一至第五批国家级传统村落的核密度值时空分布具有一定的趋同性,主要表现为传统村落的核密度高值区主要集中在海南岛的东北部市县区域。

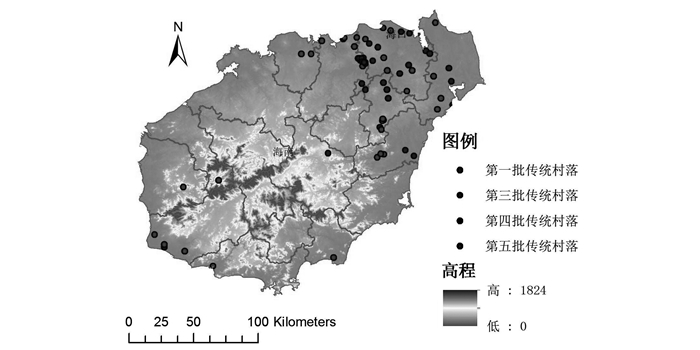

(三) 海南岛不同高程传统村落的分布特征海拔高程是衡量传统村落空间分布的重要指标之一。不同的海拔高程和地形地貌会导致传统村落拥有不同的水分、热量和土壤条件,进而决定了当地独特的生产方式和生活习惯,同时反映出当地传统村落的特色风土文化。利用ArcGIS 10.5对海南岛国家级传统村落地理位置图与DEM图进行叠加,生成海南岛国家级传统村落的高程分布图(图 6)。从图 6可以看出,海南岛的国家级传统村落主要分布在地势起伏较小的低海拔地带,如东北部的海口市、澄迈县、定安县和文昌市等市县区域内聚集了数量最为众多的传统村落,而在地势起伏较大的高海拔地带分布较少,如地处海南岛中部海拔较高的五指山、黎母山、鹦哥岭等山地只有少量传统村落分布。

|

图 6 海南岛不同批次传统村落的高程分布图 |

海南岛独特的自然地理位置在客观上孕育出了热带海岛村落的人居环境系统,并进而形塑了热带海岛村落的地域文化特征,因此海南岛传统村落长期在丰沛的降水和强烈的光照等自然地理因素的影响下形成了具有热带海岛特色的建筑文化景观和风土物候类型,海南岛的自然地理环境具有热带海岛的特异魅力,地形地貌复杂多样,其中以山地、丘陵、台地、平原等为主要类型。海南岛传统村落的地理空间分布明显地受到了海拔高程因素的决定性影响,与海南岛中部的五指山、黎母山、鹦哥岭等海拔较高的区域相比,在海南岛东北部的海口市、澄迈县、定安县和文昌市等海拔较低的区域聚集了数量更多的传统村落。海南岛传统村落对自然地理环境的依赖较大,强调因势利导来适应长夏无冬、春秋相连的热带海洋性季风气候,海拔较低的环岛地带更适宜粮食与经济作物的种植培育,因而环岛地带特别是与雷州半岛隔海相望的海南岛东北部区域分布了最密集的传统村落群。

(二) 产业经济因素产业经济因素是影响海南岛传统村落时空分布的重要因素,海南岛传统村落的历史建筑、街巷格局和非物质文化遗产等都是在热带海岛农耕渔猎经济的产业基础上衍化产生的。传统村落的经济基础决定传统村落的上层建筑,一切文化都是经济生产的外化。传统村落的农业经济是传统村落不可分割的重要组成部分,也是老百姓柴米油盐、吃穿住行、生产生活和安身立命的民生基础。[9]海南岛传统村落的产业经济是传统村落社会的核心支柱,涵盖了传统村落第一产业经济、传统村落第二产业经济、传统村落第三产业经济。海南岛传统村落的第一产业经济,主要是直接利用动植物的生命活动而取得物质产品的农业经济,包括种植业经济、林业经济、畜牧业经济和渔业经济。海南岛传统村落的第二产业经济,主要有建筑业、加工业等。海南岛传统村落的第三产业经济,主要有旅游业、服务业、交通运输业、饮食餐饮业等。其中,海南岛传统村落自给自足的第一产业经济是千百年来最为基础性的产业经济,由于环岛地带拥有较为平缓的地势和适宜的日照、气温、降水等气候以及更为发达的交通运输条件,因而在距离大陆最近的海南岛东北部的海口市、澄迈县、定安县和琼海市分布有全岛最高的传统村落核密度值。此外,由于受低纬度酷热的日光暴晒和频繁的台风登陆所带来的强对流、强降水过程所冲击,海南岛传统村落的民居建筑受到的破坏较大,特别是海南岛中部山地的黎族聚居村落多采用当地出产的竹木茅草等简易材料建造的船型屋受损更为严重,再加上海南岛的环岛地带相比五指山、黎母山和鹦哥岭等中部区域拥有更为发达的第二产业经济和第三产业经济,因而环岛地带传统村落的民居建筑能够更容易得到及时的维护修缮和更多观光游客的眷顾,综上,这些现实性条件都在一定程度上影响到了海南岛传统村落的时空分布差异。

(三) 历史文化因素海南岛传统村落是千百年来农耕渔猎文明的珍贵遗存,其在各市县区域内的空间分布受到了热带海岛类型的历史文化因素的影响。海南岛传统村落的最早居民是黎族,[10]随后汉族逐渐移民入岛并成为主体民族,黎族群众在与汉族移民的长期相处过程中逐步汉化。汉族自先秦三代开始陆续移民海南岛,距离大陆最近的海南岛东北部因而成为汉族移民的早期聚集区域。由于战乱、贬官与屯兵等因素,不断有新的汉族移民在各个历史时期分批进入海南岛,汉族传统村落扩展至最适宜农业耕作的环岛地带。随着汉族移民一起带来的是更为发达的农业生产技术、安土重迁的聚落生活方式以及耕读传家的儒家主流文化。经过长期的社会变迁与文化融合,黎族在强势的汉文化熏陶下逐渐分化成汉化程度不同的“生黎”与“熟黎”,并最终形成了“汉在外、熟黎在中、生黎在内”的圈层式传统村落分布格局。

六、海南岛传统村落的旅游活化 (一) 海南岛传统村落的农业旅游活化由于海南岛传统村落地处热带海岛,特别适合热带水果和反季节蔬菜的生长以及农作物种子的培育繁殖,因而活化发展具有热带海岛特色的农业观光旅游有利于促进海南岛传统村落的可持续保护与发展。根据海南岛传统村落“外密内疏”的圈层式分布格局,在外圈层空间分布的传统村落得益于环岛地带优越的农业耕作条件、旺盛的农产品消费需求以及便捷的交通运输条件,非常适宜利用农田和水体发展具有热带海岛特色的种植业和水产养殖业,因而可以较好地满足岛外观光游客和滨海城镇带居民利用环岛高铁可以快速到访传统村落进行田园观光、农作体验与农鲜品尝。在海南岛内圈层空间分布的传统村落分散在五指山、黎母山与鹦哥岭等海拔较高的中部山区,这里生长的红毛丹被世界粮农组织确定为世界上四种稀有水果之一,此外还有榴莲、山竹、椰子、菠萝、菠萝蜜、香蕉、荔枝等数量众多的热带水果,橡胶、冬季瓜菜等热带经济作物以及槟榔、益智、砂仁、巴戟等四大南药,这些都为黎族传统村落活化发展绿色、有机、富硒的热带特色农业旅游夯实了产业基础。总之,海南岛传统村落拥有丰富多彩的热带田园风光,适合因地制宜地活化发展具有热带海岛特色的农业观光旅游,农业旅游经济的活化发展不仅可以增加当地农民群众的收入水平,[11]而且有助于绵延传统村落农耕渔猎文明的产业精髓,同时也是实现乡村振兴战略和国际旅游岛建设的“农旅”融合路径。

(二) 海南岛传统村落的文化旅游活化文化遗产是传统村落旅游的灵魂,旅游业是传统村落文化遗产创新利用的鲜活方式,传统村落的文化旅游是传承弘扬优秀传统文化的重要途径。[12]海南岛传统村落作为农民群众所创造的农耕渔猎文明的载体,拥有着丰富的物质文化遗产与非物质文化遗产资源,因而将传统村落文化旅游融入国际旅游岛建设与乡村振兴战略是新时代发展的必然选择。根据海南岛传统村落的分布格局特征,海南岛传统村落文化旅游要立足于当地的文化遗产类型进行差异化发展。内部圈层的五指山、黎母山、鹦哥岭等中部山区主要是黎族聚居区域,传统村落文化旅游要侧重于传播色彩斑斓的黎族原生态风俗文化。越是民族的越是世界的,例如黎族织锦纺、染、织、绣技艺被列为联合国非物质文化遗产,黎族打柴舞以其古朴粗犷与原汁原味而被誉为世界罕见的健美操,黎族农民群众居住的“船形屋”和“金字形屋”体现了适宜热带海岛气候特征的人类古老建筑智慧,黎族妇女的露天烧陶是人类原始制陶技术的活化石,因此活化发展黎族传统村落文化旅游要广泛传播海南岛最早的原住居民故事,充分挖掘黎族绚丽多彩的独特文化基因。外部圈层的传统村落就像是环绕着海南岛的文化珍珠,蕴藉着环岛地带厚重的农耕渔猎文化遗产积淀以及光耀史册的红色革命历史文化传统,例如海南岛传统村落时空分布最为密集的海口市、澄迈县、定安县和文昌市等东北部市县区域在绵延久远的历史时期有着耕读传家的优秀文化传统,藉此走出的海瑞等清官成为清廉正气的重要代表人物,琼海市为红色革命胜利做出重要贡献的红色娘子军是妇女参加革命斗争的杰出代表,三亚市崖城镇保平村保存完好的传统建筑是海南岛保存最完好、最集中、又最具规模的明清民居建筑群,保平港是海上丝绸之路的中转港和补给港,保平书院是海南岛传统村落中罕见的书院,同时也是三亚红色革命的策源地。因而,活化发展海南岛传统村落的文化旅游业是对历史的担当以及传承优秀传统文化的新时代使命,要充分满足人民大众对乡村历史与传统文化的旅游需求,将积淀深厚的文化遗产红利切实地转化为蓬勃发展的经济红利。

(三) 海南岛传统村落的生态旅游活化海南岛传统村落生态宜居,传统建筑采用当地自然环保的生态材料,选址布局遵循“道法自然、天人合一”的朴素农本思想与生态文明理念,因而活化发展具有热带海岛特色的生态度假旅游符合海南岛传统村落的资源要素禀性。海南岛地处环太平洋火山地震带和地中海—喜马拉雅山火山地震带的交汇处,由于中生代、新生代时期的火山喷发活动频繁,在琼北、琼南分布有大量火山岩,当地农民群众在营建传统村落时就地取材修筑火山石房屋,这些生态宜居的传统建筑有效抵御了夏秋季节盛行的台风而得以保存至今,因而开展火山石地质旅游可以体会当地农民群众朴素的生态智慧。[13][14]在黎族聚居的五指山、黎母山、鹦哥岭等中部山区分布有原始热带雨林、温泉,黎族传统村落的农民群众利用当地的木材、竹子、藤条、麻条、茅草、蒲葵叶等自然材料建造生态宜居的船形屋和金字屋等传统建筑,这些传统建筑具有防风避雨、冬暖夏凉、结构稳定等优良特点,能够较好地适应热带海洋性气候影响下的自然生态环境,因而黎族传统村落生态旅游具有良好的自然资源与人文生态基础。海南岛传统村落蕴含着多姿多彩的生态文明理念和生态智慧,要根据海南岛传统村落空间分布的客观规律,以当地农民群众的源头创造为内生动力,活化发展符合热带海岛特点的生态农家民宿、原始热带雨林、火山石地质景观、天然温泉疗养等生态旅游业态。

七、结论通过对海南岛传统村落的时空分布情况进行计量分析,旨在梳理每一批传统村落在海南岛的空间分布规律,并分析影响海南岛传统村落时空分布的影响因素,主要得出以下结论:海南岛传统村落的时空分布在总体上呈现为非均衡态势,主要聚集分布在地势起伏较小的低海拔地带,其中东北部定安县、澄迈县和海口市的传统村落密度最高。海南岛第一批传统村落主要聚集分布于海口市,第二批传统村落在海南岛没有分布,第三批传统村落主要聚集分布于澄迈县,第四批传统村落鼎足聚集于海口市、澄迈县和定安县,第五批传统村落鼎足聚集于定安县、文昌市和琼海市。海南岛传统村落时空分布的影响因素主要表现为自然地理因素、产业经济因素和历史文化因素。其中,海南岛独特的自然地理位置在客观上孕育了传统村落的人居环境,绵延久远的农业经济奠定了传统村落的民生基础,千百年来黎族早期居民与汉族移民的历史文化产生了深度的相互交融,综上,这些因素都在一定程度上影响到了海南岛传统村落的时空分异。根据海南岛传统村落在各市县区域分布的特点,结合实施乡村振兴战略与建设国际旅游岛的新时代宏观背景,探索符合当地资源禀赋优势的传统村落农业旅游、文化旅游与生态旅游等活化发展路径。

(致谢 感谢中南大学研究生调查研究项目“乡村振兴战略下传统村落的民族文化保护和社会民生发展调查”(2018-dcyj-020)的资助)

| [1] |

赵晖. 传承文明共创未来--在"传统村落保护发展国际大会"新闻发布会上的讲话[J]. 小城镇建设, 2017, (08): 5. (  0) 0) |

| [2] |

陈里思. 海南黎族区域的传统村落建筑文化保护及传承发展[J]. 艺术科技, 2019, 32(04): 220. (  0) 0) |

| [3] |

杨定海, 范冬英. 海南琼北传统村落营建思想探析[J]. 华中建筑, 2017, 35(08): 114-118. (  0) 0) |

| [4] |

张祥永, 于鲸, 黄佩珊. 生态文明建设视域下海南传统村落景观特征与文化传承研究[J]. 环境与可持续发展, 2017, 42(02): 55-58. (  0) 0) |

| [5] |

龙方, 赵书彬. 海南旅游村落景观的规划设计--以海南重合村为例[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2013, 31(02): 168-172. (  0) 0) |

| [6] |

丁尚, 郭浩浩, 宋晨阳, 等. 海南岛农牧生产体系磷元素流动时空变化特征[J]. 中国农业科学, 2019, 52(05): 860-873. (  0) 0) |

| [7] |

袁建平, 余龙师, 邓广强, 等. 海南岛地貌分区和分类[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2006, 24(04): 364-370. (  0) 0) |

| [8] |

吴普, 葛全胜, 齐晓波, 等. 气候因素对滨海旅游目的地旅游需求的影响--以海南岛为例[J]. 资源科学, 2010, 32(01): 157-162. (  0) 0) |

| [9] |

许少辉, 董丽萍. 论乡村振兴战略下传统村落的产业发展[J]. 民族论坛, 2018, 396(02): 64-67. (  0) 0) |

| [10] |

杨定海, 肖大威. 海南岛黎族传统建筑演变解析[J]. 建筑学报, 2017, (02): 96-101. (  0) 0) |

| [11] |

许少辉, 李宗洙. 基于收入结构视角的昆明市农民增收问题研究[J]. 安徽农业科学, 2013, (28): 11557-11558. (  0) 0) |

| [12] |

许少辉, 刘小欢, 董丽萍. 全域旅游中传统村落保护和发展的陆巷样本[J]. 中国人口资源与环境, 2018, (S1): 214-216. (  0) 0) |

| [13] |

周云, 蔡运花. 琼南中生代火山岩分布及其地质特征[J]. 世界有色金属, 2016, (02): 40-41. (  0) 0) |

| [14] |

刘辉, 洪汉净, 冉洪流, 等. 琼北火山群形成的动力学机制及地震现象的新认识[J]. 地球物理学报, 2008, (06): 1804-1809. (  0) 0) |

2020

2020