2. 南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 珠海 519000

2. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Zhuhai), Zhuhai 519000, China

2011年3月11日,日本东部发生里氏9.0级特大地震,并引发海啸。海水淹没福岛第一核电站柴油机厂房,造成反应堆冷却机制断电失效,进而诱发累积在反应堆内的氢气爆炸,导致重大核事故(以下简称“福岛核事故”)。福岛事故发生后,福岛第一核电站不得已注入包括海水在内的非常规大量用水,以冷却受损反应堆,因此,产生大量核污水。福岛第一核电站经营者——日本东京电力公司(TEPCO,以下简称“东京电力公司”)对事故产生的核污水通过多核素去除装置(Advanced Liquid Processing System,以下简称“ALPS”)进行处理,目的是将除氚元素以外的其余62种核素的浓度降低到排放标准值以内。经ALPS处理后的核污水全部存储在福岛核电站厂址内的存储罐,等待后续处置。受已有技术条件的限制,氚元素仍然无法通过ALPS去除,使得即使经过ALPS处理后的核污水仍含有多种核素。由于日本政府及东京电力公司至今未向公众发布ALPS处理后的核污水的成分及标准,国内外尚缺乏相关针对性长期跟踪的实证研究,因此,难以确认这些核污水符合海洋生物及海洋生态环境安全标准。

在为处理福岛核电站装置中产生的大量核污水,日本政府采纳了“有关福岛第一核电站第1—4装置退役的中长期路线图计划”(Mid-and-Long-Term Roadmap towards the Decommissioning of TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Units 1—4),决定将该装置退役,不再使用。但是鉴于福岛核电站储罐容量有限,日本政府于2021年4月13日召开内阁会议,正式决定将福岛第一核电站核污水经过滤并稀释后,通过近岸海底管道排入海洋。2022年4月25日,东京电力公司开始进行核污染水排放海底管道的海上施工准备工作,预计于2023年春季开始正式排放核污水。日本政府做出拟将核污水排入海洋的消息决定发布后,引发学界强烈反响,并进行相关学术研究。本文对日本核污水排放的法律问题,尤其是涉及国际法领域的研究成果进行跟踪研究,梳理和分析相关学术观点,力图描绘该领域研究状况,并为后续的深入研究奠定学术基础。

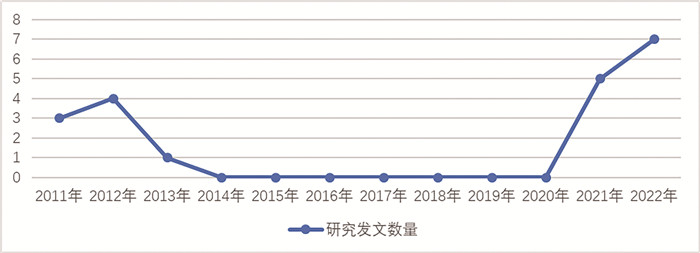

一、中文文献研究成果量化分析我们使用“日本核事故”“福岛核污水”“福岛核废水”“福岛核泄漏”和“福岛核事故”等术语作为关键词,在CNKI数据库进行中文期刊文献搜索。数据获取时间截止到2022年12月27日,总计检索出有重合的结果1652条。其中,去除报道类文献和其他学科研究文献,筛选出包括日本福岛核污水排海问题在内的所有法学研究期刊文献共计86篇。其中, 2011年18篇,2012年8篇,2013年5篇,2014年6篇,2015年4篇,2016年1篇,2017年5篇,2019年2篇,2020年2篇,2021年13篇,2022年22篇。

对这些文献进行二次筛选,去除对日本国核能法制研究等非国际法领域研究文献,涉及日本福岛核事故的国际法学研究期刊文献共计60篇。其中, 2011年13篇,2012年4篇,2013年1篇,2014年2篇,2015年2篇,2017年3篇,2019年1篇,2020年1篇,2021年13篇,2022年20篇。

对这些文献进行第三次筛选,去除关于核安全、核事故、核泄漏等其他问题的国际法研究文献,针对日本福岛核污(废)水排海问题的国际法学研究期刊文献共计38篇,其中,2020年及以前共8篇,2021年12篇,2022年18篇。

从上述分析可以看出,有关日本福岛核污水排放问题,我国学者研究的成果高峰值分别是福岛核事故发生的2011年,以及日本政府做出核污水排海决定的2021年两个时段,并且自2021年起,呈不断递升趋势,研究成果上升幅度明显,说明我国学者们十分关注日本核污水排海对我国和全球海洋环境将造成严重不利影响这一重大事件,认为对该问题的法学研究具有突出的科研价值和现实意义。反映出我国国内学者们能够肩负起维护我国和全球海洋环境的历史使命,从国际法视域积极开展相关学术研究,为国际社会如何应对日本核污水排海决定建言献策。

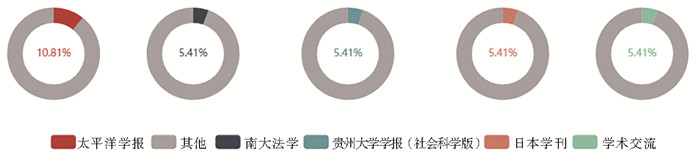

对文献来源进行统计分析,可见国内刊发这一领域文献最多的期刊为《太平洋学报》,共刊登4篇;其次分别是《南大法学》《贵州大学学报(社会科学版)》《日本学刊》和《学术交流》,各刊登2篇(见图 1)。对文献作者进行统计分析,可见较为关注这一领域的国内学者包括董世杰、梅宏、张诗奡等人(见图 2)。

|

图 1 涉及日本福岛核污水排海问题发文来源期刊分析 |

|

图 2 涉及日本福岛核污水排海研究问题发文作者分析 |

国内学界针对福岛核污水排海的相关国际法问题进行研究,伴随着福岛核事故发生至今11年,呈现明显的冷热不均现象。沿着时间轴梳理,可以发现,2021年日本政府正式宣布决定将福岛核污水排入太平洋是明显分水岭,以下分别予以阐述。

(一) 相对冷漠阶段(2011-2020年)自2011年发生福岛核事故以来,直至日本政府做出核污水排海决定长达11年的时间,国内关于福岛核事故以及核污水泄露入海洋等新闻媒体的报道并不鲜见。而尹生、范纯、曾文革等少数学者敏锐地以福岛核泄漏事故为契机,开展了涉及核事故损害赔偿责任与法律救济制度、日本国核电相关法规等议题分散的基础性法律研究。杨振姣、罗玲云等学者注意到日本核泄漏对海洋生态安全的影响,并展开初步研究,进而将研究焦点集中在《不扩散核武器条约》《防止倾倒废物和其他物质污染海洋公约》(以下简称《伦敦倾废公约》)等相关国际条约,较为详细地分析了日本核泄漏对海洋生态安全将构成巨大威胁及其成因,对于后续开展相关国际法研究提供了较好的参考。[1]关于福岛核污水泄入海洋可能涉及的国际法问题,郁志荣、彭丁带等少数学者进行了初步探讨。高之国等学者则非常敏锐地以国际法基本原则和习惯国际法为研究视角,分析日本核污水排放的国际法责任,是同类研究中少见的高水平研究成果。李毅则聚焦《伦敦倾废公约》等相关国际条约,比较详细地分析了日本政府“对整个国际社会承担的义务”和条约义务。

总体而言,这一阶段呈现出较为明显的学术“冷漠期”,相关研究成果数量屈指可数,研究内容及范围比较宽泛、分散,针对福岛核事故的法学研究占比不高。但这些学者所做作出的初步研究仍然起到奠基作用,尤其是他们的研究观点、研究方法及范围,大多被后续的学术研究成果借鉴和参考。

(二) 日趋火热阶段(2021年至今)由于日本政府于2021年4月正式发布将向海洋排放福岛核污水的消息,在引发国际社会普遍强烈关切的基础上,也促使我国国内针对日本福岛核污水排海行为的国际法问题研究,一跃成为福岛核事故法学研究的主流,期刊文献成果数量上升迅速,并进入高峰期。例如马忠法、裴兆斌、袁泉、付本超等学者分别对日本核污水排海的国际法问题和不同路径的应对问题展开研究;那力、孙瑾、黄玥、董世杰等学者则分别从国际环境法、国际核事故法、远洋渔业立法以及海洋环境评价等视角展开相关研究;余敏友等学者则聚焦国际原子能机构在海洋放射性废物治理的作用及其局限性问题;张诗奡、郭萍等学者则基于放射性废物处置的国际法规范视角,探讨日本核污水排放入海可能产生的问题。

总体而言,这一阶段的学术研究呈现多点开花的特征,研究范围不断拓宽,研究视角更加多元,研究内容不断深入,而且国内学者综合采用实证研究、文献研究、比较研究等多种研究方法,反映出我国学者对日本核污水排放事件的高度敏感性、对海洋环境及生态保护的关切性以及法学研究者的高度责任感。

三、国内学术研究成果呈现多元化、体系化、综合性趋势:从研究对象考察在综合了多种法学研究方法进行学术研究的基础之上,我国学者对日本核污水排海行为违反国际法义务普遍形成共识,并分别从违反义务的具体国际法规范、应当承担的国际责任、如何应对核污水可能带来的海洋环境及生态损害、污染受害方可能寻求救济的手段和方式、全球海洋治理等方面,开展较为深入的系统化、综合性研究。

(一) 论证日本福岛核污水排海行为违反相关国际法规范就国际条约义务而言,罗欢欣、潘坤、林灿铃、张进、蒋金鸾等学者普遍认为,日本福岛核污水排海行为违反了《联合国海洋法公约》第192条《联合国海洋法公约》第192条①和第194条②规定的缔约国保护海洋环境义务的相关规定;[2][3][4][5][6]在此基础之上,马忠法、裴兆斌、袁泉、那力等学者还主张,日本违反了《核安全公约》《乏燃料管理安全与放射性废物管理安全联合公约》《及早通报核事故公约》等国际原子能条约以及《伦敦倾废公约》及其议定书的相关规定。[7][8][9][10]高之国等学者指出,日本福岛核污水排放构成来自陆源的物质污染海洋的情形,但因国际条约适用范围的地域限定性和排放行为的时间性,此类污染行为尚无法适用《防止陆源物质污染海洋的公约》(即《巴黎公约》)的相关规定。李毅则详尽阐述《伦敦倾废公约》及其规定,并指出,日本核污水排放入海的行为并不符合该公约所规定的免责条件,因而无权援引公约例外条款,并开脱国际法责任。[11]

① 规定:“各国有保护和保全海洋环境的义务。”

②《联合国海洋法公约》第194条规定:“各国应适当情形下个别或联合地采取一切符合本公约的必要措施,防止、减少和控制任何来源的海洋环境污染……各国应采取一切必要措施,确保在其管辖或控制下的活动的进行不致使其他国家及其环境遭受污染的损害,并确保在其管辖或控制范围内的事件或活动所造成的污染不致扩大到其按照本公约行使主权权利的区域之外……”

通过对相关条约规定的梳理,可以发现,日本核污水排放涉及违反《联合国海洋法公约》的相关条文规定,但是鉴于《联合国海洋法公约》本身并未明确涉及违反相关义务的法律责任,因此,在规制或追究日本核污水排放法律责任方面尚存在不确定因素。而现行有关国际原子能领域的相关国际条约或《伦敦倾废公约》,因公约规定适用范围的限制或者条文规定的不明确,导致无法依据这些公约的具体条文规定有效应对日本核污水排放行为,进而使得能够规制该排放行为可能产生的责任问题不无疑问。有鉴于此,部分学者还特别关注并探讨如何适用国际法一般原则和国际习惯对核污水海洋排放规制及责任承担问题。如高之国等学者主张,日本福岛核污水排海行为有违风险预防原则、审慎义务原则、不损害国外环境责任原则、国际合作原则、污染者付费原则等国际法原则和习惯国际法,并探索涉及国家责任及赔偿原则等问题。罗欢欣指出,日本核污水排放行为违反了“危险预防义务”的国际法原则。[3]那力教授则更加侧重从国际环境法领域,分别从国际法院判例、国际条约、各国国内法和国际软法文件等法律渊源,分析防止域外环境损害、跨境环评义务、通知与协商义务的历史由来,并论证其作为国际环境法一般原则,主张核污水排海行为违反上述国际环境法一般原则。[10]裴兆斌等学者的研究也指出日本违反环境影响评价义务这一基本国际法原则。[9]

除此之外,国内学界还另辟蹊径,从放射性废物处置行为的角度探讨日本核污水排放行为违反相关国际法规范。鉴于放射性废物处置本身的专业性、技术性较为突出,并主要由原子能法调整,因此,区别于上文提及的主要基于国际环境法和海洋法所开展的学术研究,此类型研究成果更加聚焦国际原子能法,特别是针对作为国际原子能法软法部分的安全准则和技术标准文件等方面进行多元化深入研究。例如,张诗奡认为,讨论日本核污水排海行为,难以回避对涉及核问题的国际机构制定的技术标准或法律文件的考察,并根据相关条约和国际认可的辐射防护标准文件等内容,详尽地梳理了在国际原子能法体系之下对于放射性废物排放处置的相关规范内容。并指出,福岛核事故产生的核污水属于国际原子能法体系下源于核事故的“异常废物”,因此,现有体系规范在应对核污水排海处置问题上,不可避免地具有适用的局限性和复杂性。但是仍明确主张,日本的核污水排海行为涉嫌违反“合理性原则”和“放射性环境影响评价原则”等国际原子法基本原则。[12]郭萍等学者综合国际条约规范和我国国内法律及标准,立足于对核污水、核废水、ALPS处理水、放射性有无的判定,以及对核污水排放与处置等基本概念的分析和厘清,综合国际海洋环境法和国际原子能法及其标准,探讨其适用范围与日本核污水排放行为的关系,主张为克服现行国际法规范,应对日本核污水排放入海行为的限制性和不足,应当通过一套包括国际法手段在内的“组合拳”予以规制,并提出相应策略。[13]也有个别硕士学位论文就放射性废物海洋处置的国际法规制展开研究。[14]

(二) 论证日本福岛核污水排海行为应承担的国际法责任在论证日本排污行为违反《联合国海洋法公约》等国际条约规定以及国际法一般原则的基础上,一些学者还对日本应承担的国际法责任进行较为深入的研究。例如,尹生侧重从有关核损害方面的日本内国法为研究视角,根据日本《核损害赔偿法》《核损害赔偿法执行条例》和《核损害赔偿补偿协议法》等法律规定以及国际法领域跨界损害赔偿的一般原则,探讨日本应承担核电损害赔偿责任,并对核损害赔偿责任中的核心问题,诸如核损害界定、核损害赔偿限额以及核装置营运者免责事由等事项进行分析。[15]张进则从国家责任承担的主客观构成要件出发,指出东京电力公司的行为受日本政府控制,违反相关国际条约义务。他认为,虽然国家不法行为存在可以免责的事项,例如反措施、不可抗力和偶然事故、危难与紧急状态等,但是日本福岛核污水排海行为不在上述免责事由范围内,因此,日本应当承担国家责任。[5]

类似地,罗欢欣也赞同从“国际不法行为责任”的角度进行法理研判,提出日本应当为其造成的损害承担“及时和充分的赔偿”责任。同时还对依据我国国内法追究日本相关责任的可能性进行分析,主张根据我国刑事和民事法律的相关规定,追究东京电力公司高管人员的刑事责任,或者如果东京电力公司在中国境内有独立营业场所,并具备应诉资格分支机构,探索基于日本核污水排放行为遭受财产损失的中国公民,可以在中国法院起诉该公司的可行性。[3]

(三) 中国及国际社会如何应对核污水排放问题除了探讨日本福岛核污水排海行为违反国际法规范和一般国际法原则及其应当承担相应的国家责任外,一些学者更加关注我国及国际社会如何应对的现实问题。例如,任虎等学者提出鉴于日本目前仅仅是对外发布核污水排放的决定,尚未实际将核污水排入海洋,建议能够借鉴乌拉圭河纸浆厂案等案例,由国际海洋法庭等国际司法机构采取临时措施,以阻止日本福岛核污水排海行为。此外还指出,可以引入国际私法领域的“预期违约责任”制度,借鉴世界贸易组织《关于争端解决规则和程序的谅解书》中的“中止减让或其他义务”的措施,并建议《联合国海洋法公约》其他缔约国可以采取限制日本籍船舶无害通过本国领海、限制日本籍渔船在特定海域捕鱼等措施,减损日本在《联合国海洋法公约》等国际条约项下的权益,以迫使日本最终放弃核污水排海行为。[16]

马忠法等学者则建议国际社会应加强合作,既要根据风险预防原则,督促日本撤回排污决定,并制订出更加安全的排放方案,又要建立完善的事后争端解决机制,以便在日本不遵守国际法规范,实际排放核污水后,追究其国家责任。此外,还进一步提出,国际社会应加强核废料、核污水等处理的立法,强化国际原子能机构在核事务中的调查监督权,以应对将来可能发生的类似情形。同时为了确保将来追究日本国家责任的有效落实,能够得以顺利维权,呼吁周边国家应采取加强环境监测、保留索赔证据等措施。[8]

高之国等学者也赞同通过国际合作等有效举措,建议我国应尽快启动关于日本福岛核污水排海风险防范和管控的研究,重点关注核废水排海的扩散路径、影响范围和程度的计算机建模,开展并完成环境生态影响评价报告、经济社会影响评价报告,实施应急计划和救援指南等措施,并将上述研究成果作为公共产品,向周边国家、国际社会和相关国际组织提供。[11]就海洋环境影响评估问题,也有学者提出,国际社会应当根据《联合国海洋法公约》进行,以阻止日本在未履行评估义务之前采取任何措施。[17]

付本超研究员则从我国国内司法视角出发,建议构建核废水排放入海污染禁令制度、公益基金制度和代位求偿制度,完善核废水排放入海污染司法鉴定制度,健全核废水排放入海污染公益诉讼制度,以满足未来可能提起的损害赔偿救济目标的实现。[18]

袁泉等学者提出,我国政府应采取加强国际合作、构建对放射性污染物质扩散进行监测的机制,以及完善责任追究法律机制等,并敦促日本政府与有关国际组织进行协商、履行情况通报和合作义务。[7]

就通过国际司法措施路径而言,李毅借鉴爱尔兰诉英国的MOX核电厂案、新西兰和澳大利亚诉法国的核试验案、苏联核动力卫星坠毁引起加拿大核污染损害案等多个涉及核问题的国际法案例,提出可以通过国际海洋法法庭、国际仲裁庭、国际法院等诉讼途径,以及争端当事方磋商途径,以解决可能产生的争端。此外,他还探讨了基于《联合国海洋法公约》和日本国内相关法律向日本法院提起索赔之诉的可行性。[11]

董世杰等学者则认为,采取国际司法措施仍存在一定的限定性,即需要明确周边邻国是否对日本核污水排海的决定拥有诉权。基于对国际法上的诉权研究,他们指出,在国际争端解决中,相关国家要想主张其对某一争端拥有诉权,就必须证明其所提诉求与自身存在法律利益关系。并指出,目前存在可供相关国家选择以证明存在法律利益关系的两个路径:一种是传统路径,即作为受害国主张诉权;另一种则是基于国际条约规定的对世义务主张诉权。并进一步主张一国根据多边条约规定的对世义务主张诉权,在国际司法实践中并未受到国际法院和法庭的反对,也为学界主流观点所支持。因此,周边邻国可以根据《联合国海洋法公约》缔约国身份,依据该公约附件七中的仲裁程序,处理日本核污水排海产生的争端解决。此种路径不但可以避免在传统争端解决中受害国需要举证的复杂问题,而且有利于争取国际社会的支持。[19]郭萍等学者也提出,应当通过包括国家间谈判、协商,积极发挥国际组织作用以及合理利用国际争端解决机制等综合性多元化措施,探求争端解决的路径。[13]也有部分硕士学位论文对中国的应对问题展开研究。[20]

(四) 论证日本福岛核污水排海行为涉及的其他法律问题国内一些学者还以日本福岛核污水排海行为作为切入点,结合自身所擅长的研究领域,进行了一些衍生研究。

例如,孙瑾从事故法的风险分配角度入手,认为日本是以“集体认同”实现广泛分散,并把核风险损失分散给了海洋沿岸的美国、中国、俄罗斯等国。因此,建议完善核污染事故法体制,成立相关国际管理机构,以社会保险形式分散风险,并采用一般威慑方法,制定严格的事故处理守则,实施更严格的预防和监督机制。[21]

黄玥等学者则从远洋渔业角度展开研究,认为目前在国际法框架下,远洋渔业监管主要以《联合国海洋法公约》及正在谈判中的《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性公约》(Biodiversity Beyond National Jurisdiction:BBNJ)协定为基础,但均未涉及核污水对海洋渔业影响及责任承担方面的内容,还难以形成对日本福岛核污水排海行为的国际渔业法约束。因此,建议制定远洋渔业捕捞健全监管机制、远洋渔船监测系统及渔船登临检查体系等我国国内远洋渔业立法。为防止非法捕捞被核污水污染鱼类的远洋捕捞活动,还主张通过地方渔业行政主管部门设定禁渔区及其范围等举措。[22]

余敏友等学者则将目光聚焦到国际原子能机构在日本核污水排海问题中所承担的角色和所发挥的作用。通过对《国际原子能机构规约》以及其他国际法文件的分析,归纳国际原子能机构在放射性废物治理中的职能,指出国际原子能机构在全球放射性废物治理体制中,虽具有独特地位,但没有排他权、决策权和垄断权,国际原子能机构不能单方自行决定日本福岛核污水排海行为的合法性。[23]

刘明全分析《联合国海洋法公约》对日本福岛核污水排海方案的规制及存在的局限性等问题,进而对日本国内的核污染法律规制问题展开比较详尽的系统研究。通过历史研究方法,梳理日本《公害对策法》《环境基本法》《海洋基本法》《放射性污染特措法》等环境法,以及原子能规制法在福岛核事故发生前后的立法情况及相关重要制度,并提供了比较法研究视野。[24]

此外,也有部分博士学位论文和硕士学位论文分别就放射性废物安全管理法律制度、[25]风险预防原则在日本核污水排海事件中的适用、[26]核废料处理的相关法律制度等问题,[27]展开初步研究和探讨。

四、国外学术研究涉及范围宽广:技术层面偏重,国际法领域尚少截止到2023年1月22日,我们分别通过Heinonline、Web of Science数据库检索相关提供英语标题和摘要的外文文献。③

③ 受语言能力限制,未检索德文、法文、西班牙文等其他语种,也无法提供英语标题和摘要的外文研究文献。

在Heinonline数据库中,我们检索“Fukushima Wastewater”可得54篇文章(articles)和7篇评论(comments),检索“Fukushima Sewage”可得58篇论文和4篇评论,检索“Fukushima discharge”可得159篇论文和24篇评论。但是以上数据有重合,且检索出的绝大部分英文文献只是在正文中出现了相关词段,或仅仅是探讨日本福岛核事故的其他事项,围绕日本福岛核污水排海的国际法问题方面展开的相关研究并不突出。

经过二次筛选,只能得到少量针对日本福岛核污水排海的国际法问题研究的英文文献,共计5篇,包括2篇评论在内。这些文献较多涉及核能政策和核能监管一般问题的研究或建议。虽然这些英文文献数量有限,但仍然为我们提供了域外视角及学术积累。

通过Web of Science数据库进行检索,发现其所收录的涉及福岛事故的自然科学领域文献量较大。为了使结果更符合本文的研究范围,同时使用“Fukushima”和“International Law”作为关键词进行检索,可得61篇论文。在检索结果中进行二次筛选,只有16篇符合本文研究范围。

综合Heinonline数据库和Web of Science数据库的检索结果,共得到20篇符合本文研究范围的外文文献(见图 3),④其中2011年3篇,2012年4篇,2013年1篇,2021年5篇,2022年7篇。可见,从各年份发文数量上看,在福岛核事故发生的2011-2012年以及日本政府做出核污水排海决定的2021年至今的两个时段,均出现学术研究峰值。显然,外文文献发文数量总体趋势与前文提及的国内学术研究文献走势基本趋同,反映出国内外学者均对该问题予以适当关注。

④ 其中一篇为Heinonline数据库和Web of Science数据库中重合的检索结果。

|

图 3 数据库收录的相关英文文献数量总体趋势分析 |

通过对文献作者进行统计分析,可以发现,英文文献数量最多的学者是来自韩国的苏秉春教授(Byungchun So),共发表 3篇论文。就文献作者国籍而言,8篇由中国学者发表,10篇由韩国学者发表,其他国家学者发表 2篇。可见中、韩两国学者对日本福岛核污水排海问题的关注度较高。通过文献期刊来源进行统计分析,刊发有关这一领域文献最多的期刊为“Ocean & Coastal Management”和“Environmental Law Revien”,各刊登3篇。

就外文文献研究内容、研究范式和研究结论方面,与中国国内已有的研究成果无明显差异。例如,韩国苏秉春教授在2011年撰文,对包括习惯法和条约法的国际环境法中的通知制度进行探讨,认为日本在2011年3月采取排放核污水的紧急措施时,没有向中国、韩国、俄罗斯等邻国发出通知,揭示了该提前通知制度存在的问题,并建议国际法应明确紧急通知义务,特别是发生污染环境事故后采取的补救或后续措施的通知义务。[28]而在2022年,该学者指出,日本在做出核污水排海行为之前,应当实施跨界环境影响评价,应当根据习惯国际法中的预防原则,要求在国家应尽的努力义务中,考虑跨界影响、通知和协商等行为标准,并将日本在核污水排海行为中是否遵循了考虑跨界影响和污染累积影响、是否符合公众参与的非歧视原则、是否为通知和协商提供足够的信息等法律问题视作关键事项。[29]

针对日本核污水排放是否违反国际法义务方面,区别于中国学者比较统一的观点,国外学者观点不一。例如达里安·戈尔比(Darian Ghorbi)通过对《联合国海洋法公约》和《伦敦倾废公约》及其议定书等国际法规范的研究,指出目前国际上存在将陆源污染物向海洋倾倒的国际立法空白,现有生效国际公约的规定无法规制日本排污行为,日本采取的核污水排放入海行为尚不构成违反这两项公约中关于废弃物倾倒的义务。为应对类似情形发生,建议各国应在《伦敦倾废公约》及其议定书构建的机制范围内,通过制定一项专门针对控制将陆源污染物向海洋倾倒的国际条约,以解决核污水污染海洋环境可能导致的问题。[30]与该观点针锋相对的是,徐英民(Youngmin Seo)依据国际法院和其他法律文书的解释,对《联合国海洋法公约》第十二部分有关海洋环境保护的条文规定进行阐释,并指出日本计划向海洋排放的核污水行为违反《联合国海洋法公约》规定的严密审查义务。[31]

而尤金·切赫(Eugene Cheigh)在探讨日本福岛核污水排海行为违反国际环境法的一般原则和《联合国海洋法公约》规定的基础上,指出周边国家可以通过向国际海洋法庭提交争端,发布临时措施,或援引《联合国海洋法公约》规定的合作义务等举措,来应对日本的核污水排放计划。并建议为了克服难以有效缔结一项涉亚洲国家的区域条约的困难,可以通过各国的外交努力,以软法性质的国际文件为基础,构建一个区域委员会,以便能有效推动涉及核污水排放管理和解决相关争端的区域合作机制。[32]

与中国国内学者一样,来自韩国的学者金玉(Jinyup Kim)也关注到邻国对日本核污水排海计划的国际司法应对问题。金玉认为,基于《联合国海洋法公约》规定的强制管辖权和周边邻国的强烈反对,围绕日本核污水排海计划的争端最终可能会诉诸国际法院或国际法庭,尽管采取此种诉讼方式解决争端的概率并不大。并就将在诉讼中处理或辩论的一些事实和法律问题,以及某些潜在的或预期的结果,包括国际不法行为赔偿责任承担的法律后果,以及可能承担的潜在责任和赔偿协议等关键问题予以探讨。[33]

此外,鉴于上述外文文献未曾检索到来自日本本土学者的成果,因此我们尝试在Heinonline和Web of Science数据库中,先后使用“福島第一原子力発電所”“ALPS処理水”“国際法”等日文关键词进行检索,均未能检索到相关日文文献。通过在CINII日文论文数据库中以“処理水”和“国際法”作为关键词,检索到2022年公开发表的两篇相关论文,分别是日本摄南大学法学部鸟谷部壤所著的《原発処理水の海洋放出》、《原発処理水の海洋放出》⑤东北大学法学研究部西本健太郎教授所著的《福島第一原子力発電所からの処理水の海洋放出と国際法: 時の問題》。⑥

⑤ 一文标题的中文意思是“核电站处理水的海洋排放”,笔者译。

⑥《福島第一原子力発電所からの処理水の海洋放出と国際法: 時の問題》一文标题的中文意思为“福岛第一核电站处理水的海洋排放和国际法:时代性问题”,笔者译。

通过对这两篇日文文献的研读,可以发现日本学者有关日本核污水排放的研究方法与已有大多数其他国家的学者保持一致,即,都是首先对日本核污水排放的背景进行铺垫,然后通过对相关国际法规范的研究,并结合日本国内法,再演绎推理出日本核污水排放行为是否违反国际法规范的结论。

但是在研究结论方面,可以看出日本学者的研究结论与其他国家学者的结论截然相反,首先都是采用了“经处理的水”的文字表述,没有使用“核污水”或者“污染水”的表述,与日本政府对外公开发布信息中提及的表述保持一致性。其次都是通过研究,论证日本核污水排放行为不违反国际法。

例如,西本健太郎在文章中分别就有关核能的国际法规范、关于海洋环境保护和保全义务的国际法规范以及国际司法救济等相关问题加以论述。他认为,目前国际原子能机构所制定的安全标准以及关于核能利用的国际条约确定了核能利用的安全基准,但不具有法律拘束力,各国可以以此为参考,通过国内法制定相关规则和标准。而核污水排放不属于目前核能利用相关条约的适用范围。此外,西本健太郎认为,虽然《联合国海洋法公约》对于海洋环境保护及跨境环评等作出原则规定,但是因为没有具体规定,判定某一方是否违反海洋环境保护的国际法义务,就是要明确是否已经履行了采取必要措施的义务,包括采取步骤尽可能减少危险物质的排放。各国对此享有较大裁量权,并可在国内法中制定防止以及减轻污染的制度,采取必要的措施。他认为,日本核污水排放属于源于陆源物质向海洋排放的行为,目前在东亚地区尚不存在涉及陆源污染物污染海洋的国际条约,因此,此种排放行为不涉及违反陆源导致海洋污染的国际规则和标准,也不在《伦敦倾废公约》及其议定书的规制范围。并且主张,日本在排放前,已经对污染水进行了充分处理,并在审慎考虑后选择了向海洋排放的处理方法,认为日本已经遵守了国际法一般义务。在文章的最后,西本健太郎还指出,如果日本政府排放核污水的行为未获得周边国家的认可,则不排除周边国家以日本违反国际海洋法义务而诉诸国际法院的可能性。国际法院受理后,可能会对日本采取要求日本政府在判决前不得开始排放的临时措施。但是他进一步指出,从国际法院现有判例来看,法院做出这种临时措施的可能性不高。一旦诉诸国际法院,日本政府是否违反国际海洋环境保护义务、是否违反环境影响评估义务,国际法院可能会依据《联合国海洋法公约》的相关规定做出自己的客观判断。[35]

鸟谷部壤也是通过对《联合国海洋法公约》相关条文的论证,得出日本排放核污水不违反国际法的结论。他主张,判断是否违反了《联合国海洋法公约》第194条涉及的合理注意,以及防止和减少污染的义务、防止跨界环境损害的义务等内容,关键是判定一国是否采取了在现有法律和监管框架下与排放所承担危险程度相称、符合现有技术和法规的适当与合理的措施。鸟谷部壤认为,合理注意义务并不是确保不发生污染结果的义务,而是尽最大努力减少污染发生的行为的义务。他通过对东京电力公司ALPS小组委员会评估的五种核污水处置方案的比较,认为海洋排放是成本最低和最可行的方案,更容易预测氚如何在海洋中扩散。并提出,鉴于世界各地许多核设施在处置废水时,将氚元素稀释达到符合监管标准后,将其排放入海洋是已有的实践活动,而且日方排海的方案是经过国际原子能机构专家小组评估认为是可行的,所以,日本拟采取的排放行为并不违反国际法。

就核污水排海是否违反环境影响评价环评义务问题,鸟谷部壤认为,该义务作为习惯国际法,根据乌拉圭河纸浆厂案的判决,仅仅存在于可能产生重大跨境影响风险的情况下。如果一个国家认为该活动不存在跨越国界重大风险影响,则没有履行环评的义务。而“重大影响”并无明确的判断标准。《联合国海洋法公约》第206条有关实施环评的义务,也因为采用了“认真”“合理”“尽可能”等词语,为各国确定是否需要实施该义务留有自由裁量的余地。

鸟谷部壤还注意到,合作义务是防止海洋环境污染的基本原则,如果日本不履行国际合作义务,如提供相关信息等,周边国家就可能诉诸国际法院,并由法院判决采取临时措施。因此提出,日本政府应当加强与相关国际机构及周边国家积极合作的建议。[34]

很显然,上述日本学者出于维护本国利益的需要,都在为日本政府拟采取的核污水排放活动积极寻找国际法依据,并为其所谓的“合法”排放行为披上国际法律的外衣。必须指出的是,两位日本学者使用“经处理的水”的语言表述本身就是在混淆视听。因为拟排放入海的是核电站发生事故后含有大量核素、并且无法通过现有技术条件消除的污染水,完全不同于人类正常合理使用核设施经营活动所产生的废水。而且在国际上存在将核废水排放入海的实践活动,仅仅针对正常核设施使用中产生的废水处置,并且一定是在达到国际原子能机构安全标准的前提下进行。鸟谷部壤以此种人类合理利用核能的实践活动作为佐证,并推论出日本没有违反海洋环境影响评价义务,其本身就陷入了逻辑和引证的错误,也是属于偷换概念之计。

通过对上述日文文献研究方法和论证思路的梳理,可以发现,两位学者均存在避重就轻的现象,即对相关国际法规范及其原则的内容、演变等予以详细论述,并提出可以作为日本核污水排海活动的“合法依据”。但是对于日本是否涉及违反一些国际法规范和国际法义务方面,则一笔带过,或者含糊其辞。日本学者的研究思路及论证结论是为了给日本政府做出将核污水排放入海的决策寻求国际法依据,还是最终促使并鼓励日本政府做出排海活动的决定提供理论基础,二者之间存在何种逻辑和联系,尚无法确定。但是很显然,日本学者的结论与目前有关该议题的外国其他学者的观点差异明显。

综上所述,尽管通过Heinonline和Web of Science数据库中所收录的相关外文文献数量相对有限,外文文献所涉及的研究角度和学术观点未必与中国学者完全一致,但是仍然为我们提供了域外研究的成果。特别是韩国学者们的学术探讨,可以使我们更加了解邻国学界的态度,更加坚定国内外法学界同仁可以在形成普遍共识的基础上,通过探究相关国际法问题,以达到反对或阻止日本实施核污水排海计划的目标,并探讨未来可能应对的海洋环境污染损害赔偿及救济路径。当然,日本学者的研究成果仍然为包括我国学者在内的中外学界开展相关学术研究提供了日本的立场和观点。这对于我们预判未来事态的发展,研究国际法规范在规制日本排污行为方面提供了不同的视角,仍然具有较好的参考价值,可以让我们从事物的正反两方面更好地深入思考。

五、对学术研究总体状况的评析综上所述,可以看出,就目前日本福岛核污水排海的国际法研究的整体状况而言,国内外学者已经奠定了较好的学术基础,能够为后续深入研究提供理论支持。就国内学界和以韩国学者为主的国外学界研究观点而言,除了达里安·戈尔比等个别学者之外,绝大部分国内外学者在日本核污水排海决定违反国际法规范这一根本性结论和共识方面没有明显的观点冲突,普遍否定日本核污水排海决定及拟采取的行动在国际法层面上的合法性和正当性;但由于学者们的研究方向不同,采用了不同的研究视角,使得相关学术成果更加多元化。通过对已有文献资料的梳理、归纳和分析,我们可以发现,目前国内外学者的学术研究仍存在一些不足,还有很多提升空间。

第一,就研究内容而言,目前国内外已有的研究成果略显同质化,重复性或相同性研究内容比例偏高。从研究范式上看,大多数学者都是依据《联合国海洋法公约》对日本福岛核污水排海行为的决定进行合法性与否的演绎推理,进一步得出论证其违反国际法义务的结论,并以此为基础,衍生至相关国际责任承担和国内外应对策略等基础问题研究。除论证日本违反条约之外,论述日本违反风险预防原则、防止域外环境损害、跨境环评义务、通知与协商义务等国际法原则,特别是国际环境法一般原则的内容,也是不少学者专攻的研究方向。尽管部分国内外专家已经结合国际环境法、国际事故法、国际原子能机构规则等具体领域做了一些专门性、针对性研究,但是总体而言,在研究内容、研究范围等纵深度、体系化、全面化方面还可以进一步夯实。

第二,涉及相关专业术语的规范表达还有待统一、明晰。在对相关文献梳理过程中,一个不容忽视的现象就是目前国内学者针对一些基础用语表述及概念界定方面,尚没有达成共识。例如国内学者分别使用“核污水”“核废水”“ALPS处理水”“处理水”“排放”“处置”等不同措辞用语,一方面彰显核能领域相关用语的专业性和特殊性,另一方面也正如国内学者所指出的,只有明确清晰地认知和论证涉及核废物、核材料方面的表述差异及厘清相关概念,才能更加有效地探讨日本核污水排放的国际法规制问题。[13]

第三,对国际原子能机构安全标准体系的深入系统研究存在缺失。随着事态的发展,日本请求国际原子能机构介入相关审查工作后,根据《国际原子能机构规约》等相关文件规定,对该机构的安全标准体系规范的基础研究,以及如何将已有标准适用在核污水拟排海行动的相关审查工作方面,目前国内学界开展的针对性、具体化学术研究较少,尚存在理论研究缺失现象。因此,适时关注日本政府有关核污水排放方面的政策与举措以及实践的进展与变化,并进行应对性学术研究,应当是学界的本分。

第四,在探索应对核污水排放应对策略的可行性研究方面还有待实践检验。例如,针对现有国际法规范在适用核污水海洋排放的局限性和不适用性方面,一些学者提出制定新的专门性国际条约的建议。由于一项多边国际条约的订立,往往需要较长时间的磋商过程,而在磋商中会涉及各国国家利益的妥协和博弈。在日本实施核污水排海措施前能否顺利缔结一项具有强制约束力的国际条约,以及如何让日本同意签署加入这样一项条约,并受该条约束缚,不无疑问,需要留待后续的实践观察。而将私法领域或者国际经济法中的“预期违约责任”制度和“中止减让或其他义务”等措施引入公法性质的国际条约,是否具有可行性,不仅面临着对传统国际公法及相关实践活动的影响,而且最终是否可在预期的未来落实,也有待深入而充分地论证。

第五,对日本学者的相关跟踪研究需要加强。因受日文语言及数据库使用等限制,本文仅搜索到两篇日本学者的相关研究成果,尚无法全面、客观地评价日本学者就核污水排放活动相关法律问题研究,尤其是涉及国际法问题的研究全貌。因此建议具有日文语言优势和日本问题研究能力的国内学者,能够更加有效地收集、跟踪日本有关该议题的相关学术成果及其动向,并加强与日本学者的沟通联系,从而为后续研究奠定充实的基础。

综上所述,国内外学界应当理性且现实地认识到,当下国际法规范的强制力仍然受到一些限制的现实无法回避。无论日本是否违反国际法,以及如何承担国际法责任,现有国际法规范在消除或阻碍日本政府将福岛核污水排海的决心和进程方面尚存不确定性。鉴于日本针对该排海计划的相关排放设施工程的建设工作已经进度过半,且得到了国际原子能机构的背书支持,学界如果继续沿用现有的对日本核污水排海行为所违反的国际法规范进行演绎推理分析的范式,即便采用更多视角,挖掘更多新的国际法依据进行学术研究,因国际法规范本身约束力及效力的限制性,实质上也难以有效阻挡日本将核污水排海的步伐。

因此,国内外学界应当及时关注和跟踪日方活动的最新进展,并可以重点从以下方面进行针对性研究:中国如何与日本周边其他国家、太平洋岛国、关注本事件的其他国家或地区的机构、组织及个人进行积极有效的国际合作,以包括外交、政治、法律等多种形式的“组合拳”阻止日方的排海活动,或减少拟排海活动导致的国际海洋环境污染;在国际法规范之下,如何使日本如实披露或提供拟排海核污水的相关信息或数据;如何更加有效地根据国际法规范对日本的排海活动进行跟踪监测;如何加强对国际原子能机构现有安全审查机制的监督研究,并有效规制日本核污水排放活动;如何做好海洋环境评价以及相关证据的准备和收集,进而能够最终向日本追究国际法责任等。只有重视这些紧迫的现实问题,并开展相应的学术研究,才能更好地保护人民的身心健康,保护海洋环境与生态,并为推动全球海洋治理提供智慧和方案。

| [1] |

杨振姣, 罗玲云. 日本核泄漏对海洋生态安全的影响分析[J]. 太平洋学报, 2011, (11): 92-101. DOI:10.3969/j.issn.1004-8049.2011.11.012 (  0) 0) |

| [2] |

蒋金鸾. 福岛核污水排放的国际海洋环境法规制研究[J]. 广西质量监督导报, 2021, (6): 266-268. DOI:10.3969/j.issn.1009-6310.2021.06.119 (  0) 0) |

| [3] |

罗欢欣. 日本核污水排海问题的综合法律解读——对国际法与国内法上责任救济规定的统筹分析[J]. 日本学刊, 2021, (4): 35-61. (  0) 0) |

| [4] |

潘坤. 日本排放核废水的国际违法性分析——以《联合国海洋法公约》194条为中心[J]. 中共青岛市委党校青岛行政学院学报, 2021, (6): 77-81. (  0) 0) |

| [5] |

张进. 日本倾倒核废水入海的国家责任探析[J]. 内蒙古电大学刊, 2022, (1): 28-32. (  0) 0) |

| [6] |

林灿铃, 王翔. 事故核废水处置的国际环境法研究——以日本福岛核废水事件为视角[J]. 南都学坛, 2021, (5): 52-58. DOI:10.3969/j.issn.1002-6320.2021.05.008 (  0) 0) |

| [7] |

袁泉. 核污水排放入海引发的国际法问题及其应对[J]. 求索, 2022, (4): 169-177. (  0) 0) |

| [8] |

马忠法, 郑长旗. 日本决定核污水入海事件的国际法应对[J]. 广西财经学院学报, 2022, (1): 124-139. (  0) 0) |

| [9] |

裴兆斌, 蒋蓉仑. 日本排放核污水的法律问题及其对策研究[J]. 南海法学, 2022, (1): 88-93. (  0) 0) |

| [10] |

那力. 日本向海洋排放核污水决定与国际法: 应尽未尽的环保、环评、通知与协商义务[J]. 太平洋学报, 2021, (10): 1-14. (  0) 0) |

| [11] |

李毅. 从国际法角度探析日本排放核废液入海问题[J]. 太平洋学报, 2011, (12): 37-45. (  0) 0) |

| [12] |

张诗奡. 福岛核污水排放方案的国际法问题——基于放射性废物处置视角的考察[J]. 日本学刊, 2022, (6): 49-81. (  0) 0) |

| [13] |

郭萍, 喻瀚铭. 对放射性废物海洋处置国际法规范的审视与思考——以日本福岛核事故核污水处置为视角[J]. 学术交流, 2022, (10): 81-95. (  0) 0) |

| [14] |

王苗苗. 放射性废物海洋处置的国际法规制研究[D]. 沈阳: 辽宁大学, 2022.

(  0) 0) |

| [15] |

尹生. 日本福岛核事故损害赔偿责任: 中国的应对与启示[J]. 法学评论, 2013, (2): 89-93. (  0) 0) |

| [16] |

任虎, 牛子薇. 日本核废水排海的责任: 国际责任与预期违约责任[J]. 福建江夏学院学报, 2022, (1): 55-68. (  0) 0) |

| [17] |

董世杰. 福岛核污染水的海洋环评问题研究[J]. 太平洋学报, 2022, (4): 83-92. (  0) 0) |

| [18] |

付本超. 日本核废水排放入海的司法应对——基于国内司法程序的视角[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2022, (4): 14-20. (  0) 0) |

| [19] |

董世杰, 鄢攀曲. 国际法上的诉权及其在福岛核污水问题中的运用[J]. 南大法学, 2022, (4): 22-39. (  0) 0) |

| [20] |

黄可人儿. 国际法视域下日本核污水排海问题分析及中国应对[D]. 南宁: 广西师范大学, 2022.

(  0) 0) |

| [21] |

孙瑾. 日本核污水排海国际事故法问题研究[J]. 西部学刊, 2022, (6): 130-133. (  0) 0) |

| [22] |

黄玥, 韩立新. 日本核污水排放后我国远洋渔业立法思考[J]. 北方法学, 2022, (2): 143-150. (  0) 0) |

| [23] |

余敏友, 严兴. 论IAEA在海洋放射性废物治理中的作用与局限——聚焦日本福岛核污水排海事件[J]. 太平洋学报, 2022, (5): 1-12. (  0) 0) |

| [24] |

刘明全. 论日本核污染的法律规制[J]. 法学评论, 2022, (1): 142-155. (  0) 0) |

| [25] |

甘露茜. 核能行业放射性废物安全管理法律制度研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.

(  0) 0) |

| [26] |

严经霄. 风险预防原则在跨界环境保护中的适用[D]. 南宁: 广西师范大学, 2022.

(  0) 0) |

| [27] |

傅云琪. 核废料处理的国际法制度研究[D]. 上海: 华东政法大学, 2016.

(  0) 0) |

| [28] |

ByungchunSo, Christopher Salatiello. The Principle of Emergency Notification After the Fukushima Nuclear Accident[J]. Seoul International Law Journal, 2011, 18(2): 237-259.

(  0) 0) |

| [29] |

Byung-Chun So. Due Diligence in Prevention Principle in International Environmental Law-focusing on Transboundary EIA[J]. The Korean Journal of International Law, 2021, 66(4): 97-130.

(  0) 0) |

| [30] |

Darian Ghorbi. There's something in the water: the inadequacy of international anti-dumping laws as applied to the Fukushima Daiichi radioactive water discharge[J]. American University International Law Review, 2012, 27(2): 473.

(  0) 0) |

| [31] |

Youngmin Seo. The Marine Environmental Turn in the Law of the Sea and Fukushima Wastewater[J]. Fordham International Law Journal, 2021, 45(1): 51.

(  0) 0) |

| [32] |

Eugene Cheigh. A Regional Cooperative Regime Should Be Established to Response the Radioactive Water Disposal Plan from Fukushima[J]. Denver Journal of International Law and Policy, 2021, 50(1): 67-87.

(  0) 0) |

| [33] |

Jinyup Kim, Seoul Korea. LL. M. Lecturer Of Law At Myongji University. Potential International Litigation in the Context of Transboundary Pollution: With Special References to the Disposal of Radioactive Water into the Ocean by Japan[J]. Journal of East Asia and International Law, 2021, 14(2): 245-270.

(  0) 0) |

| [34] |

鳥谷部壌. 原発処理水の海洋放出[J]. 国際法学会エキスパート·コメント, 2022, (2): 1-8. (  0) 0) |

| [35] |

西本健太郎. 福島第一原子力発電所からの処理水の海洋放出と国際法時の問題[J]. 法学教室, 2022, (1): 43-49. (  0) 0) |

2023

2023